公民在档案记忆再生产中的角色定位与实现机制

郑爽 丁华东

摘要:档案记忆再生产是马克思主义社会再生产学说运用到档案学领域的新课题和新探点,文章旨在运用再生产规律,阐释公民在档案记忆再生产中的主体地位,以及在生产、分配、交换、消费四个环节的角色担当。公民在档案记忆再生产中扮演着记忆资源的供给者、记忆分配的监督者、记忆交换的推广者、解构与重构档案记忆的利用者四种角色。这四种角色的实现还需通过内外部助力、实现途径建设与成果反馈、健全的制度和激励机制进行保障。

关键词:档案记忆;社会再生产;公民角色;角色实现

分类号:G270

The Role Orientation and Realization Mechanism of Citizens in the Reproduction of Archival Memory

Zheng Shuang, Ding Huadong

(School of Library and Information of Shanghai University, Shanghai, 200444)

Abstract:Archival memory reproduction is marxist social reproduction theory used in the field of archival science new topic and new points,this paper aims at using the theory of social reproduction, interpretation of the citizens in the dominant position of reproduction in the archival memory.Citizens play four roles in the reproduction of archive memory:the supplier of memory resources,the supervisor of memory allocation,the promoter of memory exchange,and the user of deconstruction and reconstruction of archive memory.Among them,the assist mechanism,realization mechanism,and guarantee mechanism are important mechanisms to ensure the realization of the role.

Keywords:Archival Memory; Social Reproduction; Citizen Role; Role Realization

1檔案记忆再生产中的公民主体地位

1.1档案记忆再生产问题的提出

社会再生产理论是马克思经济学中最具科学性的理论之一,在经济发展中发挥着巨大价值,其科学内涵和精神实质具有一般性。20世纪70年代,皮埃尔·布尔迪厄提出文化再生产理论,第一次把“再生产”引入社会科学领域中。此后,学者们围绕精神、符号、制度再生产等多个角度对再生产研究进行探讨与延伸。英国作家弗朗西斯·惠恩曾说:“马克思并没有随着柏林墙坍毁而没落,他的价值或许今天才刚开始展现。他可能会是21世纪最具思想性的理论家”[1]。社会再生产理论的多元分析视角及研究成果,使档案界也愈发注意到其广泛的理论适用性和强大的学术生命力,开始思考社会再生产理论在档案记忆领域的运用。

扬·阿斯曼指出:“每一个社会的每一个时代都存在一整套独有的、可反复使用的文本、图像与仪式,对它们的‘培育有助于表达和巩固该社会的自我形象。绝大多数(并非全部)情况下,每一个群体正是在这种关于过去的集体知识的基础上,才形成了自身的统一性与特殊性的意识”[2]。而档案无疑是支撑文化记忆、建立群体认同最重要的角色之一,它除了夜以继日地产出记忆文本和影像,还不断生成记忆展演的抽象舞台。丁华东认为,“档案记忆再生产通过社会档案活动将档案记忆不断加工、赋予意义、分享和传播,从而推动其发展”[3]。档案记忆作为社会记忆不可或缺的一部分,是社会记忆再生产的直接结果,通过形式、内容、意义的再生产对社会记忆施加影响[4]。档案记忆再生产是社会再生产理论的延伸,因此可以借用社会再生产特殊的概念体系、反思性的研究方法与深刻的分析框架对档案记忆现象进行探讨,从而多方发展社会再生产和纵深推进档案记忆这两方面研究。

1.2档案记忆再生产中的公民主体地位

如果说马克思主义政治经济学确立的社会再生产基本框架,使我们思考研究档案记忆再生产的必要性,那么唯物史观的基本理论,必然使我们思考公民在档案记忆再生产中的主体地位。马克思、恩格斯从“现实的人——社会生产——唯物史观”这一逻辑出发,提出人“首个历史活动就是生产满足这些必需的资料,即生产物质生活本身”[5],论证了人在社会物质财富、精神财富、社会变革和发展中的主体地位[6]。公民作为促进社会发展的主体,在社会生活方方面面都表现了出色的能力,正如约翰·克莱顿·托马斯所言:“尽可能实现公民参与,标志着一个新时代开始”[7]。公民是保存、传承、展演社会记忆的主要参与主体,也在生产、分配、交换和消费档案记忆的再生产环节中占据主体地位。为此,文章试图围绕公民这一主体,以马克思政治经济学提出的社会再生产四个环节为切入点,动态分析公民在档案记忆再生产各环节中扮演的角色,以求更好发挥公民主体作用。

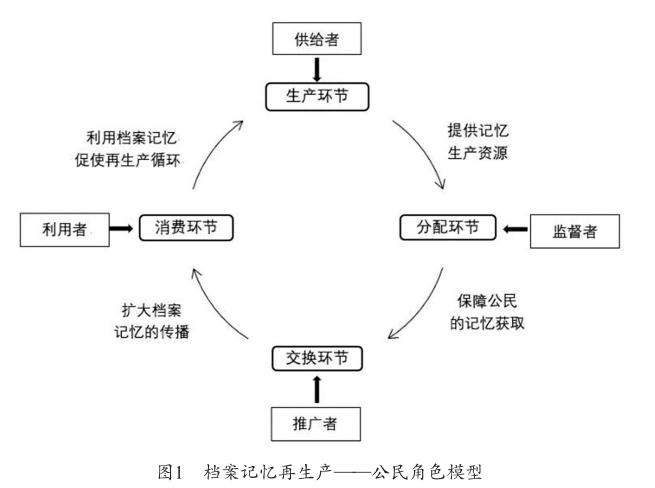

2公民在档案记忆再生产环节中的角色定位

“角色”一词源于戏剧学,指个体在社会生活中位于一定地位并发挥相应作用。角色理论提出,一个身份可能扮演着许多有关角色,亦称“角色集”[8]。社会角色复杂多元,档案记忆再生产的每一个环节中,公民角色也各有不同。再生产过程是由生产、分配、交换和消费四个既彼此影响又相互控制的步骤构成[9]。这就需要从动态角度探究档案记忆再生产系统中公民的社会形象和行动模式,以新视角定位公民角色(如图1所示)。

2.1供给者:生产环节中的资源来源

生产是为了满足人们生存生长需要开展的基本实践,是人类改造社会、改造自然的创造性活动,是社会再生产理论中的决定性环节。生产不只是物质资料生产,还应包括记忆生产。恩格斯指出:“人类愈发脱离狭义的动物,越是有意识地建立自身的历史”[10]。当今社会生产力和人类文明水平发展到更高阶段,民众对真实记录社会历史发展轨迹,让瞬间变成永恒,并将记忆提取、再現、重构的诉求愈发迫切。而档案记忆的生产是人们利用已有档案资源,对反映社会事实的档案资料进行加工,通过物质的手段把寄托在档案资料之上的记忆提取、抽象化成档案记忆产品的过程。

档案记忆的生产活动,是借助生产资料、生产工具并与一定的思维和技术结合进行的,其中,档案资源是档案记忆生产的依赖。随着我国档案资源传统的一元来源框架被逐渐突破,档案记忆的形成主体从政府到企业、社会组织和普通公民的多元化档案资源格局悄然形成。英国档案学家希拉里·詹金逊指出:“从公民角度讲,档案要为公民提供根源感、身份感、地方感和集体记忆”[11]。曾任青岛市档案局副局长的杨来青说:“以前大多接收政府机关档案,现在则更加重视‘社会记忆、城市发展,特别是家庭档案,保存的越来越多”。[12]由此,以公民为主体形成的档案,作为社会记忆资源来源中最为活跃的单元,在档案记忆生产中起着资源供给、智慧供给作用。档案记忆生产活动的有效性有赖于“公民的档案”能够投入到档案记忆生产的过程中。

2.2监督者:分配环节中的执行保障

分配作为社会再生产的重要环节,依照社会规律进行[13],包括对生产资料和对劳动产品的分配,其中后者是社会再生产的重要前提,主导着产品的最终消费状况、人们需求满足程度与状态。档案记忆生产将档案记忆库中的记忆搜寻、提取、加工形成一定档案记忆成果,即档案记忆的劳动产品。

档案记忆的劳动产品可以是对记忆的提炼、描述而形成的文献产品,也可以是将记忆资源与具体生产活动相结合,形成有一定形态的“物质制品”[14],其具体实存形态可以是编研成果、展览、工艺品等。对这些档案记忆劳动产品的分配,传统上多是以国家主导模式进行,多数成果尘封于档案馆内,锁在玻璃架柜中供人“瞻仰”;一些档案记忆虽出版,却并未进行普及大众化的发行,只印发少数样本在封闭的空间内展示;档案记忆展览只向相关行政部门开放,不支持大众互动参与和体验。这种对档案记忆劳动产品的分配,使档案记忆并未成为公民获得空间和时间归属感的社会记忆拼图。随着公民社会观兴起和公民话语权提升,公民对信息获取、信息知情权、公共文化的使用权使其成为档案记忆劳动产品分配的有力监督者。

保障公民的记忆需求及把档案记忆产品转变成一种服务性、建设性产品的诉求,使公民成为监督者。公民通过对档案部门进行意见反馈以及监督档案权力与档案权利的分配,耦合国家档案权力与公民档案权利,促进再生产分配环节的互动对话,由此提升公民全体利益、话语权和档案部门的回应性,推动变革档案行政管理部门—档案馆主导档案记忆分配的二元格局,成为保障档案记忆劳动产品合理分配的践行主力。

2.3推广者:交换环节中的记忆传播

交换通常采取商品交换的形式,随着交换进行,市场逐步扩张,用于交换的产品需求增加,生产活动进而得到更大发展。如果商品交换不够活跃,就会使大量要素闲置,社会需求得不到满足。马克思曾把商品交换比作“惊险的跳跃”。档案记忆再生产中,交换的重要性也无二致,因其关系档案记忆能力的释放与发挥,也关系档案记忆的影响力和受众的范围。相较商品交换,从记忆角度来说,笔者更倾向于从档案记忆传播的角度看待再生产的这个环节。传播,使对档案记忆的认知处于一个不断交流、阐释与分享的过程中。档案记忆传播使记忆在时间纵向和空间横向中延续它的生命与意义,和不同时代进行对话与交流[15]。

在档案记忆传播(交换)中,公民个体既是接受者,又是传播者,负责将自身接收的档案记忆推散出去。这种角色与活动的转换,将记忆推广到“世界”和“未来”,档案记忆的价值将生生不息地被传递给更多人。随着社会发展,档案记忆传播形式也日益变化,现代媒介和传播技术深入人们日常生活,网络技术和移动智能设备有机融合。美国历史学者Wulf Kantsteiner说:“一切记忆媒介,特别是电子媒介,既不是简单地反映集体记忆,也不是简单地决定集体记忆,但媒介不可避免地裹挟进集体记忆的建构和演变中,重视这点是必要的”[16]。新媒体的出现,带来传播主体、方式的革新,公民更加以档案记忆推广者的姿态崭露,以贴近和操纵传播媒介的权利主体登场[17]。

2.4利用者:消费环节中的解构与重构

再生产的目的和得以持续的原因是消费,没有足够的消费需求,生产就不能继续。消费的扩张会进一步刺激生产规模扩大,产品和服务的范围、内容会不断广化、深化。同样,消费也是档案记忆再生产的起点和归宿。对记忆而言,消费不是对某种商品的购买,而是对一段再现历史“真相”、再现生活“实态”的文本、图片、音像等的体验、感受和利用。事实上,无论是直接来馆利用档案、查证史实,还是通过各种档案记忆产品(如文献纪录片、历史照片图册、主题展览等),都是不同形式的档案记忆消费,其在档案生命周期中常常被称为利用环节,公民在这一环节也常常扮演着利用者的角色。

在档案记忆消费过程,利用者通过他们的选择、解释与表达重新建构档案记忆的社会和历史文化价值。“社会记忆不仅被繁复的权力关系制辖,同时,各种主观感受以及偏见也会影响人们对‘过去事实的选择和组织”[18]。作为档案记忆消费者,利用者在档案记忆解构与重构中扮演着主要角色,是贯穿整个再生产循环过程的联系纽带。对档案记忆的消费是解构与重构记忆的过程。一则,基于阅读、理解、想象,对档案所呈现的“昔日记忆”进行解构;二则,通过切身领悟和实践操作,对档案记忆进行更深入的疏解和建构,使之重新成为一种刻写在日常生活中的记忆,长久存储在个人思维与行动之中。同时,在这一过程中,可能有新的档案记忆被创造,影响利用者本身的“事实记忆”和周围其他潜在的档案记忆利用者。除此之外,利用者在利用和实践的同时也在被档案馆和其他利用者所记忆,利用者本身与档案记忆一起构成记忆,产生了新的档案文献,从而影响档案记忆再生产,由此确保这个生产——消费——再生产的过程能不断循环。

3公民参与档案记忆再生产的角色实现机制

机制是一个工作系统各要素彼此影响的过程与方式[19],核心内容是系统的结构及其实现路径。公民参与档案记忆再生产的角色实现机制,其目标是构建助力——实现——保障的整合性运行机制,建立档案记忆再生产中公民主体与其他主体间协作和互动的具体过程与方式,从而推动实现公民有序与有效参与档案记忆再生产的实践。

3.1公民参与档案记忆再生产的角色助力机制

(1)档案记忆再生产中公民的参与动力,首先源于公民参与意识提高的内在推动。公民的参与意识是再生产过程中不可或缺的要素,它的完善和健全势必可推动再生产进程,主要构成有:一是主体观念,即公民以主人翁身份加入档案记忆再生产活动;二是权力观念,公民要了解其拥有的共同生产的权利和维护自身正当利益的合法工具与手段;三是程序观念,公民角色的实现要在规则框架内进行,才能生成“真实”“符合历史”的记忆。培育公民参与意识,需要政府层面立足档案记忆再生产,对其进行有效的教育。一方面,档案管理机构要组织面向公民及其意识的教育和技能技巧培训,提升公民的参与能力。另一方面,档案管理机构应充分利用微信、微博等新媒体平台,对公民参与档案记忆再生产的主体地位进行宣传,激发公民参与兴趣,培育公民参与精神,构筑公民在档案记忆再生产中的多元角色形象,实现自身的角色期待和角色定位。

(2)档案记忆再生产工作地位的提高,是强化公民角色实现度的外在推力。侯玉兰等在比较国内外城市社区发展经验和做法时发现,公众参与社区发展的行为与其切身利益相关[20]。因此,要强化公众参与所获得的个人归属感,就要让参与档案记忆再生产成为对公众来说大有可观的事情。新《档案法》规定:“国家鼓励社会力量参与和支持档案事业的发展”,这表明公民参与档案工作已被纳入公众参与国家事务管理、社会事务管理战略体系中[21],在此基础上,国家各级档案管理部门、档案馆也应该把公民参与建设成未来工作的战略性方向,与新《档案法》步调一致,把档案记忆工作建设成人民群众满意的现代公共治理工作,提高人民群众参与意愿。此外,要特别注意再生产过程中记忆选择与公民生产、生活的密切程度。“跳出档案看档案”,紧贴时代步伐,使记忆多覆盖对公众生活有帮助有影响的领域。如当前新冠肺炎疫情牵动每一位国人的心,各行各业都在这场“战疫”中形成了值得记忆的材料,档案部门应主动作为,使档案记忆再生产成为展现群众生活和反映社会记忆的“锚固”。

3.2公民参与档案记忆再生产的角色实现机制

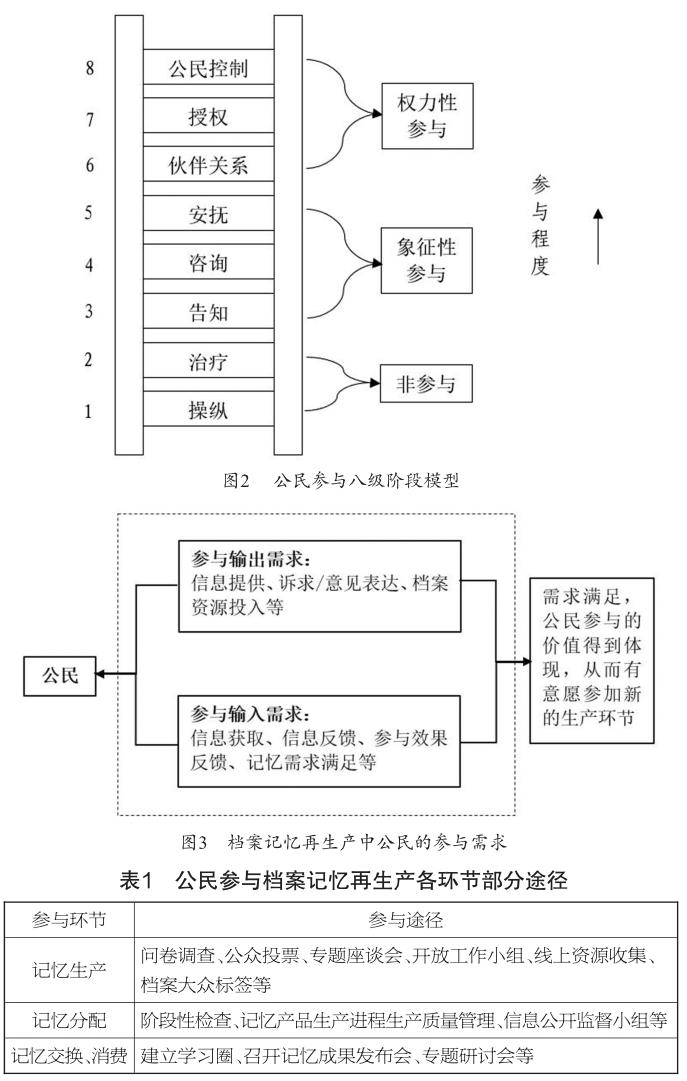

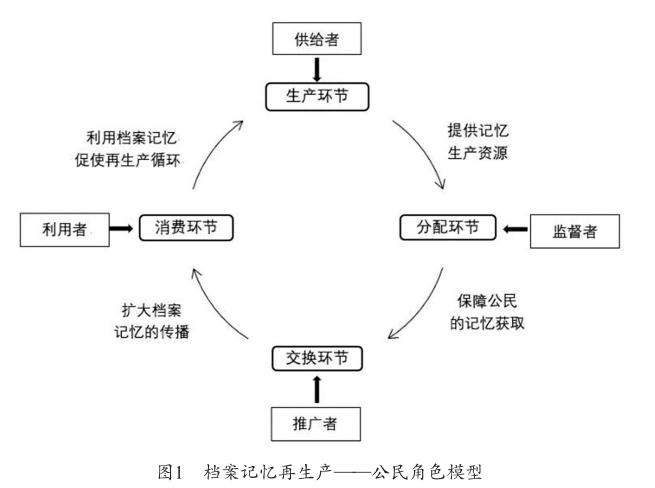

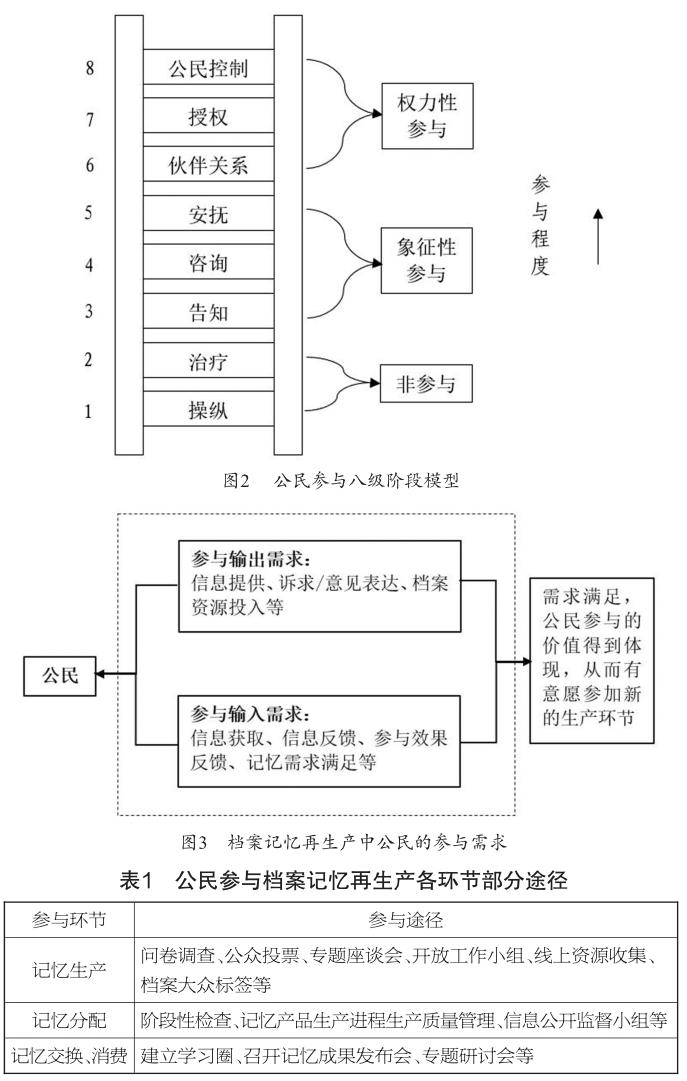

(1)构建完善的参与途径和方法。Arnstein提出了公民参与的八级阶段模型,将公民参与的主观能动性分为非参与、象征性参与、权力性参与三类[22](如图2所示)。想要公民角色真正在档案记忆再生产模型中得到体现并流转,应进行权力的重新分配。公民能在再生产实践中获得权力而不是被给予权力,政府能主动构建交流场域而不是仅回应公民问档,目的是形成一个上下互动的过程。如在记忆生产阶段,通过问卷调查、公众投票、专题座谈会等方式确立生产项目,用开放工作小组、线上资源收集、档案大众标签等方式实施生产;通过阶段性检查、记忆产品生产进程与生产质量管理、信息公开监督小组等方式发挥公民监督者角色;在记忆交换和消费过程中,建立学习圈、召开记忆成果发布会、专题研讨会,实现记忆流转与交换(如表1所示)。

(2)注重公民参与效果的反馈。参与效果反馈是关系档案记忆再生产循环往复的关键因素。再生产是一个系统性过程,公民不仅要参与单一环节,而且须跟进整个进程,因此,使公众在参与过程中得到实时信息与结果反馈,才能提高公民获得感进而推动整体进程发展。在公民参与进程中,诉求表达、档案行政管理部门及相关部门的回应、对再生产过程中效率效能的感受、对执行结果的体验等不应忽视。为公民建立更全面的信息获取渠道、对参与公民的招募和选择;对参与者进行专题性教育、培训;对民众反馈的信息资源采集情况进行通报,对未釆纳原因作出解释;评估产品与公众的需求相匹配度,使公民的信息输入需求和信息输出需求得到满足[23](如图3所示)。

3.3公民参与档案记忆再生产的角色保障机制

(1)完善制度供给,是公民角色实现的切实保证。道格拉斯·诺斯曾言,所谓制度,是被设计出来的社会游戏规则或形塑人类行为之间互动的激励和桎梏,包括正式和非正式制度[24]。主要包括经由政治、司法部门合法化的法律法规和约束人们在日常生活的行為准则和惯例,这都是规范与制约公民行为的重要手段。制度的实效性、系统性与完善性关系着档案记忆再生产各个节点中公民参与的实现。基于此,应全面落实相关制度保障公民参与,将档案记忆再生产环节中公民随意的、无秩序的、不稳定的参与过程转变为稳重的、有序的、固定的公民角色,将制度供给塑造成实现公民角色的坚实屏障。一方面,档案部门应根据公民参与的现实情况,对公民的参与资格、参与途径、参与方式、参与程序、参与手段等做出详细规定,根据本地区、本单位实际情况形成正式的规则制度。另一方面,确保公民的参与权利,保证公民有平等的参与机会,构建公民“权利”和“权力”清单,形成公民与档案机构互相配合与规范的格局,使各个阶层公民都能在档案记忆再生产中发出声音。

(2)健全激励机制,是公民角色实现的软性保护。在档案记忆再生产过程中,需要激励更多社会公众参与进来,只有为参与的公民提供正向激励和保障,才能突破“集体行动困境”[25]。如对于积极参与并能产生积极效应的公民,给予一定物质上的奖励,免费发放档案记忆汇编、图册、文化创意产品等,从而引导他们更好地投入下一轮生产并带动他人参与,推动社会档案记忆再生产的最终实现。除物质激励外,马斯洛提出精神激励位于需求满足最高层次,因此,尊重、名誉、信心等精神奖励也必不可少。如档案行政部门或档案管理部门可以颁发“优秀志愿者”“档案记忆保护者”等荣誉称号,给参与的公众带来权威的认可、关怀和尊严。因此,应高度重视并健全激励机制,为档案记忆的生产与再生产提供源源不断的支持。

4结语

记忆从来都是多学科共同的研究话题,虽然各学科的研究殊途同归于“共同建构与分享往事”[26],但一旦改变记忆研究的语境,一些从未深究过的问题就可能引导我们走向“真理之门”。笔者相信在档案记忆研究中引入社会再生产理论有其理论和现实意义,相信这一研究将不断深化。

*本文系2019年国家社科基金项目“档案记忆再生产研究”(项目编号:19BTQ093)阶段性研究成果。

注释与参考文献

[1]胡振良.马克思主义在西方国家的“复活”[J].红旗文稿, 2008(10):32-33.

[2]扬·阿斯曼.集体记忆与文化身份[J].新日耳曼批判, 1995(65):132.

[3]丁华东,张燕.论档案记忆再生产的实践特征与当代趋势[J].档案学通讯,2017(4):4-8.

[4]丁华东.论社会记忆再生产的基本结构[J].思想战线, 2019(2):121-128.

[5]马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社, 2009:531.

[6]肖贵清,田桥.人民主体地位:习近平治国理政思想的核心理念[J].思想理论教育,2016(12):4-12.

[7]约翰·克莱·托马斯.公共决策中的公民参与[M].北京:中国人民大学出版社,2005:7.

[8]邓伟志.社会学词典[M].上海:上海辞书出版社,2009:12.

[9]马克思恩格斯全集(第8卷)政治经济学批判导言[M].北京:人民出版社,2006:36.

[10]马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社, 1995:247.

[11]徐明君.建立“两个体系”,推进公共档案馆建设[J].中国档案,2010(1):61-62.

[12]大众网.青岛档案馆日:百名市民走进“封存记忆”[EB/ OL].[2012-08-28].http://www.dzwww.com/ shandong/sdwt/2012 09/t20120910_7432610.htm.

[13]马克思恩格斯全集(第46卷上册)[M].北京:人民出版社,1979:26.

[14]丁华东.讲好乡村故事——论乡村档案记忆资源开发的定位与方向[J].档案学通讯,2016(5): 53-58.

[15]丛桂芹.价值建构与阐释——基于传播理念的文化遗产保护[D].北京:清华大学,2013:13-15.

[16]李宏图.表象的叙述——新社会文化史[M].上海:上海三联书店,2003:163-164.

[17]奥平康弘.知情权[M].日本:岩波书店,1981:66.

[18]王汉生,刘亚秋.社会记忆及其建构一项关于知青集体记忆的研究[J].社会,2006(3):46-68+206.

[19]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,1996:1153.

[20]侯玉蘭.城市社区发展国际比较研究[M].北京:北京出版社,2000:412.

[21]徐拥军.新修订《中华人民共和国档案法》的特点[J].中国档案,2020(7):26-27.

[22]Amstein R S.A ladder of citizen participation[J].JournaI of theAmerican lnstitute of Planners,1969(4):216-224.

[23]王京传.旅游目的地治理中的公众参与机制研究[D].南开:南开大学,2013:178-181.

[24]道格拉斯·诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].上海:格致出版社,2014:10.

[25]曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].上海:上海人民出版社,1995.

[26]莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:37-41.