从“疏迁物资”到“中国档案文献遗产”

王璐 周健民

在南京市城市建设档案馆馆藏档案中,有一卷档案——《关于处理1953年中山陵园由福建运回旧档案的报批文件》,记述了中山陵档案曲折的经历,情节跌宕起伏的传奇故事。

一、“疏迁物资”由福建回南京

1953年,由福建省人民政府交通所协助,中山陵园管理处从福建运回一批“国民党疏迁物资”。据原南京市城建局的老人讲述,这些是国民党政府从南京“疏迁”到福建,准备运往台湾,但因形势变化太快,未能运走而就地掩藏的。

1953年5月16日,中山陵园管理处向南京市人民政府园林管理处呈报《为福建运回国民党疏迁物资现已整理就绪谨将检查经过并造册一份上报伏祈察核由》,报告写道:“关于福建运回国民党疏迁的物资,经过初步检查分类整理存放等各项手续现已就绪,并与福建省人民政府交通所前送之清册核对,只有少数名称略有不同,其余完全相符,惟其中有大平板仪一付、水准仪一付,因在福建埋入泥土,有些结构发生障碍,使用时不甚精确,尚待修理,还有英文植物书籍霉烂损坏一部分,谨将检查经过,并造具清册一份上报,伏祈察核,谨上。”

报告附件《中山陵园管理处由福建运回档案图籍物资清册》共33页,内容清晰详尽。

档案类:(1)委员会从民国十八年到民国三十八年的档案,发文登记表两本、档案目录一本;(2)警卫处民国廿四年到民国三十八年的档案。

账册类:户口、会计、器材、收购土地、阵亡官兵名册等。

书籍类:《哀思录》一部(三册)、《奉安实录》两本、植物园英文书籍881本、植物标本159扎。

杂件类:全体委员会会议记录、委员会会议议程、历年文件、全国运动大会文件、会议记录、公报、三民主义碑帖一包等。

图样类:(1)各项图底,有中山陵第一部工程蜡布图底,1:2500、1:5000等陵园地形蜡布图底等;(2)中山陵各部工程全图、底图等;(3)各种图样,有航空烈士公墓各部建筑图、廖仲恺先生墓图、花房设计图等;(4)运动场、藏经楼、将士公墓工程各部设计图样等。

物资类:(1)测绘仪器清单;(2)其他器材如打字机、磅秤、温度表、运动表、喷雾器等清单;(3)自来水器材、英文书籍清单。

据中山陵档案记载,1925年3月12日孙中山先生逝世后,中国国民党中央执行委员会推定张人杰、汪精卫、林森、于右任、戴季陶、杨庶堪、邵力子、宋子文、孔祥熙、叶楚伧、林业明、陈去病12人组成“孙中山先生葬事筹备委员会”。4月18日,在上海正式成立了“孙中山先生葬事筹备处”,指定杨杏佛为主任干事,孙科为家属代表,全面负责孙中山先生丧葬事宜。中山陵墓工程于1926年1月15日破土动工,1929年春主体工程竣工。1929年5月26日至28日,孙中山先生的灵榇由北京西山碧云寺奉移南京,6月1日,举行了隆重的奉安大典。1929年6月30日,国民政府明令组织总理陵园管理委员会,原孙中山先生葬事筹备委员会同日撤销,一切事项移交总理陵园管理委员会接收办理。1937年抗日战争全面爆发后,在南京沦陷前夕,总理陵园管理委员会随国民政府西迁重庆。1938年,伪“督办南京市政公署”实业局园林管理所在其下设伪“中山陵园办事处”,暂时维持陵园现状。1942年4月6日,汪伪政权成立伪“国父陵园管理委员会”,管理陵园各项事务。1945年8月15日日本宣布无条件投降后,在重庆的总理陵园管理委员会派出首批人员返回南京接收陵园管理工作。1946年7月,国民政府将已有17年历史的“总理陵园管理委员会”改组为“国父陵园管理委员会”。1949年中国人民解放军和平接管陵园。

清册中档案类的“委员会”指的就是1929年成立的“总理陵园管理委员会”、1946年更名的“国父陵园管理委员会”,其卷宗也是从1929年开始,而“警卫处”“拱卫处”等机構的设置时间与档案相一致,且案卷的内容、时间连续、完整。图样类是中山陵园建设、维修、管理的各类图纸、底图,与目前收藏于南京市城市建设档案馆的中山陵建筑档案基本一致,许多图纸背后印有“总理陵园管理委员会”“国父陵园管理委员会”的收藏印章。

历经“疏迁”、掩埋,流离失所的中山陵园档案终于回到了南京的怀抱。

二、洪主任慧眼识珠救档案

1954年3月9日,中山陵园管理处向南京市人民政府园林管理处报告《拟请将福建运回旧档案中失效文件、簿册及印信予以作废由》。其云:“关于福建运回国民党疏迁旧档案及旧印信等件,业经详加检查,除极少数文件尚有参阅之用,已予分类,拟仍留存外,其大部分已失时效,无留存必要的文件及已失效用的旧印信,均拟请于作废,如已经作废后之文件上,尚有空白处(例如三开公文纸,仅书写一开,还有两开是空白),仍可利用着,拟加以剪裁,留作办公之用,至原件已书有字或油印有文字部分,拟将文字裁下,一并过称,价售于本市纸厂回造纸浆,作为造纸原料(由我处派专人押送废纸,当场溶成纸浆),或由我处将其全部销毁,以资彻底清除。是否有当,特检同《福建运回旧公文、簿册、印信等清册》乙份,报请核示祗遵。”

报告的附件《福建运回旧公文、簿册、印信等清册》将档案分成了“拟予留存之件”和“拟予作废之件”两类。拟予留存之件有:(一)名胜古迹工程案,包括中山陵各部工程合同和承揽、修理陵墓各部工程等20宗;(二)风景建筑工程案,包括音乐台、流徽榭、梅花山方亭等15宗;(三)一般工程案,包括拱卫派出所工程、职员宿舍工程、藏经楼工程等67宗;(四)水电工程案9宗;(五)土地案,包括陵园界址、处理征收陵园界内地基等10宗;(六)道路桥梁闸坝涵洞工程案21宗:(七)杂项档案,包括胜利后陵委会职员名录、陵园风景片照片、三民主义碑帖、《总理奉安纪念册》等17宗(包)。而拟予作废之件包括了民国十八年(1929年)至民国三十七年(1948年)总理陵园管理委员会的文书类档案。

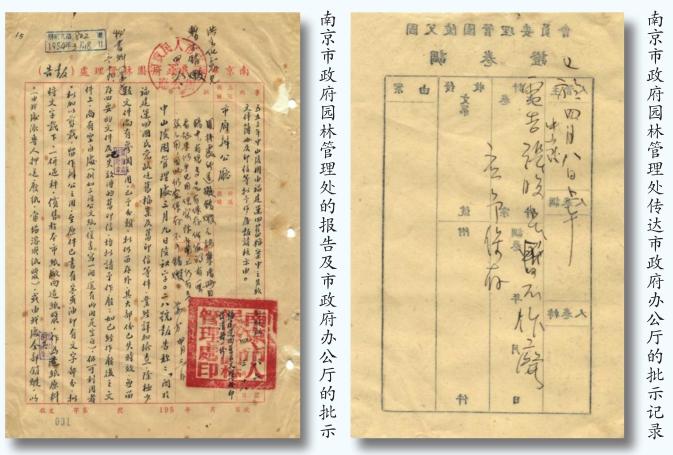

1954年3月18日,南京市人民政府园林管理处向南京市人民政府办公厅报告,除全文阐述了中山陵园管理处给南京市政府园林管理处的《拟请将福建运回旧档案中失效文件、簿册及印信予以作废由》外,提出“查由福建运回之档案除可保留应予留存参考外,而拟予作废之文件,我处意见可以作废,但因文件面广,关系甚大,不能擅批,特连同清册一份报请市政府核示遵行。”

从1954年3月18日南京市政府办公厅“府收文第802号”上看到,市政府办公厅在报告上批示:“园林处所送拟销毁之档案清册目录中,有很多是有保存价值的,有一些看起来似乎无用,但实际上仍有参考之用,因此仍宜保存,不可销毁。苏方四月三日”。而报告文头空白处签有“洪主任意见暂不销毁四、六”,并钤“南京市人民政府办公厅”章。

南京市政府办公厅的批示被迅速传达并执行。案卷中一张空白“国父陵园管理委员会调卷证”的背面签有“已于四月八日上午电告中山陵张股长暂不作废,应予保存”。据此可以判定,这是市园林管理处向中山陵园管理处反馈市政府办公厅的批示所做的记录。

这些从南京运到福建,未能运往台湾而就地埋藏的档案图籍物资,被运回南京后,有惊无险地躲过了大部分被销毁的危机。南京市政府办公厅的洪主任、苏方的高瞻远瞩和档案意识挽救了这批档案。

随后,《福建运回旧公文、簿册、印信等清册》中“拟予留存之件”的工程图纸,绝大部分留在市园林管理处使用并保存,后移交到南京市城建局档案室(南京市城市建设档案馆的前身);“拟予留存之件”中工程合同、杂项档案和“拟予作废之件”由南京市档案馆保存;“拟予留存之件”中的土地档案留在了中山陵园管理处。

三、荣登中国档案文献遗产名录

“文化大革命”期间,南京市档案馆、南京市城建局档案室虽处于市政府大院,但仍然受到影响。城建局档案室的小楼一度成为“办案机构”的住所,人员与档案混住,档案也处于无人管理状态。幸运的是这档案馆、室保存的档案没有受到更多的冲击,留存了下来。

1981年为纪念辛亥革命七十周年,国家决定整修中山陵陵墓建筑。经多方查找,在已经几次改变隶属并更名为南京市基本建设档案馆(今南京市城市建设档案馆)的原市城建局档案室找到建陵时的工程档案,为准确地恢复历史原貌、按时完成修复工程提供了依据。维修如初的中山陵陵墓赢得海内外的高度评价。后来在中山陵园的各项维修、景点复建等工作中,南京市城建档案馆提供的工程图纸、南京市档案馆提供的三民主义碑文拓片等,为修复工作提供了准确的依据,使工程得以顺利进行。

同时,中山陵的档案史料开始引起海内外史学界、建筑学界、美术界以及档案界的重视,逐步形成了丰富的研究、编研成果。2002年,中山陵档案入选首批“中国档案文献遗产名录”(南京市档案馆收藏部分)。从公布的遗产目录看,“中山陵档案形成于1925年至1949年间,现存文书卷1904卷。记录了中国民主革命的先行者孙中山先生逝世后籌备安葬、陵墓建设、奉安大典、陵园管理、谒陵及纪念活动的情况”,与福建运回档案清单内容相吻合。

2016年适逢孙中山先生诞辰150周年,南京市档案局(馆)申请了“‘十三五国家重点档案保护与开发项目”,联合孙中山纪念馆、南京市城建档案馆、南京出版社,以四家单位的专家学者,对中山陵档案文献进行全面、系统、深入的筛选和整理,历时两年多,编纂出版《中山陵档案》共十册。时隔60多年,这些分散在南京市档案馆、南京市城建档案馆、中山陵园管理局的珍贵的中山陵档案被汇编成书,展现于世,并与1953年《中山陵园管理处由福建运回档案图籍物资清册》相互印证,见证了这批档案的风雨历程,见证了中山陵档案作为中国档案文献遗产与中山陵一样得到重视与保护。