农业技术进步对农民增收的影响机理分析

林立 张志新 黄海蓉

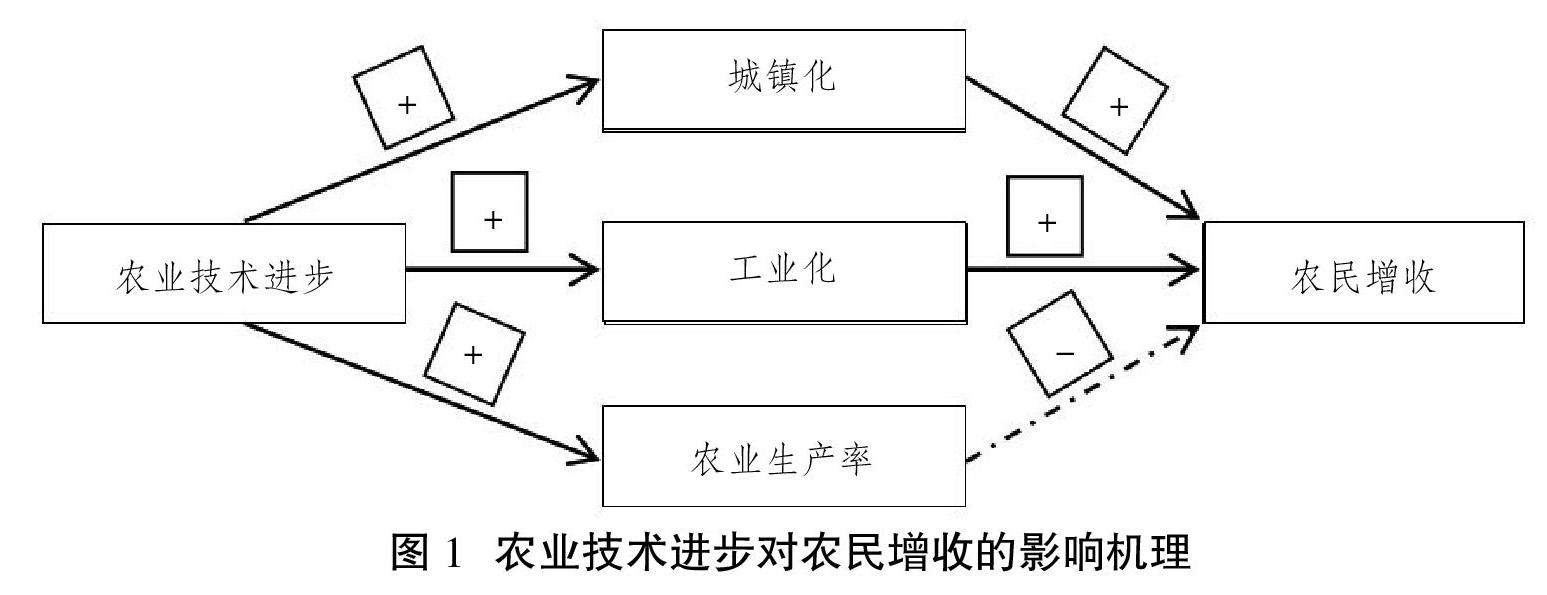

摘 要:农业技术进步是农业生产效益提高、经济增长的发动机,但技术进步能否促进农民增收,以及通过什么机理在农民增收过程中发挥作用,是新时代农民增收工作的重要议题。影响机理不同,农业技术进步对农民增收的效应也不同,运用3SLS模型对黑龙江、江苏、安徽、山东、四川和贵州6省2001—2017年面板数据进行实证研究发现:农业技术进步通过加快城市化、工业化的发展进程对农民增收的影响为正;农业技术进步通过提高生产率对农民增收的影响为负;農业技术进步对农民增收的综合总效应为正,农业技术进步每提高1%,农民收入增加0.354 1%。比较不同影响机理的农民增收效应,通过农业技术进步,提高农村人力资本存量,缩小城乡收入差距,完善农村基础设施建设等措施是农民收入增加的有效途径。

关键词:农业技术进步;农民增收;影响机理;3SLS

基金项目:国家社会科学基金一般项目“国际化进程中的农村劳动力国内外流动一体化机理与调控研究”(17BJY107)。

[中图分类号] F328 [文章编号] 1673-0186(2020)006-0027-011

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2020.006.003

农民增收是新时代中国特色社会主义的重要命题。改革开放40多年来,在国家“强农、支农、惠农”政策下农业投入逐年增加,粮食产量实现了连续十年的增长,农民收入也连续十年稳步提高。但随着我国迈入工业化后期,“三农”问题仍然比较突出。生产与消费两者不能形成有效供给,农产品受到成本“地板”和价格“天花板”的双重挤压,市场竞争力弱,农业生产效益不高,农民增收困难。2018年,我国的农村居民收入为14 617.03元,虽然较1978年的133.6元增长了近110倍,但平均增长率还明显落后于GDP的年均增长速度。从全国农村贫困人口来看,截至2018年仍高达1 660万人。据有关统计资料,2018年农民人均纯收入为14 617元,较2017年相比虽然增长了8.82%,但低于2015年8.90%的同比增长率,更是低于2014年11.23%的同比增长率①。因此,农民收入增长缓慢已经逐渐成为制约我国农村经济进一步发展的重要因素[1]。

随着农业现代化的发展,农业技术进步对农民增收的影响机理也发生了一些新的变化[2]。一方面,劳动力转移进程的加快使得农民收入来源越来越多元化[3-4],农业收入占农民收入的比重正在逐步减少,单纯研究农业技术进步对农业收入的影响已经不符合现实需要。另一方面,随着社会经济的发展,农业技术进步推动了城镇化、工业化的发展,这对农民收入将会产生怎样的影响?近年来,随着经济发展水平的不断提高和务农劳动力就业机会的持续增加使得国内资源逐渐向技术、资本密集型产业转移,农业的比较优势亦日渐下降。2019年,中央一号文件明确指出,农业农村优先发展举措必须要为农民增收提供政策指导。

一、农业技术进步与农民增收关系的理论研究

长久以来,技术进步与农民增收的关系一直是国内外学者重点研究的课题,但相关研究结论并不一致。大多数研究表明,农业技术进步对农民增收有正向影响,是农民收入持续增加的根本途径[5]。如果农业技术供给不足,农业技术进步对农民增收的影响范围会受到限制。农业科技的投入具有累积效应,投入的力度越大,时间越长,对农业经济的发展和农民增收的影响也就越积极[6]。通过对云南地区2000年、2002年以及2004年的农户数据进行研究,Chen et al.指出农业技术的采用能促进农民收入的增长,持续不断的技术进步与农民增收有着正相关的关系[7]。在经济发展到一定水平的时候,农业技术进步会在现代产业部分和公共财政的共同“反哺”下转化为现实的生产力,成为农民人均纯收入的增收动力[8]。陆文聪、余新平通过实证检验发现农业科技进步长期内会对农民增收产生显著的正向效应,短期内对农民增收也会有促进作用[9]。陈玉萍等认为农业技术的采用对农民增收具有稳健的正向效应[10],林毅夫认为农作物单产优质提高是农民增收的重要途径之一,而单产的提高则主要依靠的就是农业技术进步[11]。毛世平等[12]、张宽等[13]、Adenegan et al.[14]通过实证研究发现,技术进步、技术创新对提高农民收入的正向作用明显存在,农业科技成果转化率越高,农业技术进步促进农民增收的速度也越快。即使各个省份的农业发展可能存在一定的差异,但研究普遍认为农业技术进步对农民人均纯收入有显著的促进作用[15]。李忠鹏指出,农业技术进步不仅可以带动农业生产,推动农业经济的增长,同时还能推动工业、服务业的发展,促进三产融合发展,所产生的高需求弹性的农业新业态能促进农民整体的增收效益[16]。另外,农业技术进步可以释放更多的农村劳动力,通过农民工市民化,从第一产业转移到第二、第三产业获得更高的工资性收入,拓宽了农民收入的渠道[17-20]。

但是,也有一小部分学者认为农业技术进步并不会促进农民收入增加,农业技术进步对农民增收起到的作用是消极的。刘进宝、刘洪[21]、Minten and Barrett[22]等从理论和实证两个方面对农业技术进步与农民增收的关系进行研究后得出,两者之间的相关性比较弱,农业技术进步的提升对农民增收的影响不明显。“技术踏车效应”[23]理论是Cochrane在《农产品价格:深化与现实》一书中所提出的关于技术进步与增收关系的阐述,其核心思想是随着农业科技的进步所带来的成本函数下降会导致供给函数右移,进而使总利润增加。熊彼特[24]“创造性破坏”理论亦指出技术进步是“除旧迎新”的一个新老交替过程,随着技术的不断扩散、创新和发展,农民最终会遭到低价市场产品和高额生产成本的双重打击。这也为此后一些学者的深入研究提供了理论基础,俞培果、蒋葵在“技术踏车效应”理论的基础上,通过对中国农业科技投入的效应进行研究后得出,技术进步不能提高我国农民的整体收入,相反,可能会导致城乡收入差距的进一步扩大,导致农民更加贫困[25],这与黄祖辉、钱峰燕[1]、王益松[26]、何廷治[27]等学者得出的“技术进步所带来‘技术踏车效应最终会导致农民收入减少,进而使农民更加贫穷”这一研究结论基本一致。

综上所述,目前虽然学术界对农业技术进步与农民增收的关系进行了研究,但现有研究还存在以下几点不足之处:(1)农业技术进步对农民增收的影响为正抑或是负还存在一定的争议。(2)农业技术进步对农民收入增加的影响并不是简单的积极或消极影响,以往的研究主要着眼于前者对后者的简单影响,但对前者是如何发挥作用促进农民增收并未进行深入研究。事实上,二者之间存在着一定的隐含机理,对农业技术进步—城镇化进程、农业技术进步—工業化进程、农业生产率—影响农业生产率等影响机理没有进行深入挖掘。(3)农业技术进步在通过城镇化、工业化、农业生产率对农民收入产生影响的过程中的因素并不是单一的,而是综合的、复杂的。在这一系统中,农民增收不仅受农业技术进步的影响,还可能会受到其他因素的影响,这也是我们研究中比较担心和需要重视的可能会出现的内生性问题。

二、农业技术进步对农民收入的影响机理分析

(一)城镇化率加快,影响农民收入

农业技术进步推动了地区经济的增长和农民收入的提高,使更多的农民有条件和能力向城镇地区流动,从而加快了城镇化的进程。自1978年改革开放之后,各地政府认识到科技创新、技术进步对经济的推动作用较强,便开始重视科技创新体制的建设,以科学技术的发展促进各地经济的发展。与此同时,政府提出城镇化建设方针,并把城镇化摆到了重要的位置,认为科技才是第一生产力,提出我国要大力发展教育事业,拉动科技进步与创新。农业技术进步作为城镇化的重要支撑力量,促使农业部门使用更多的现代化要素。但伴随着城镇化的不断发展,这一过程中也出现了许多不容忽视的发展问题。大量的农村劳动力涌入城市寻找就业机会,导致一些大城市人口过多,甚至出现了人口过度膨胀的现象,加上城市基础服务设施供给严重不足,急需技术进步解决城市病。城镇化的发展增加城镇人口的同时也减少了农业生产人口,这种双向的调整大大增加了农产品的消费群体,极大地推动了农民收入增长。兼业农民的涌现是农业技术进步推动城镇化进程的另一表现,对农民个体而言,他们的劳动时间被更多地分配到非农就业上,增加非农收入所占比重,从整体上提高了农民收入。但是,在生产要素投入量、技术水平不变的情况下,生产要素效率的变化也是有限的,所以技术进步对城镇化率的影响也是有限的。

(二)工业化进程加快,影响农民收入

工业化是农民增收的根本途径[28],工业化进程的加速是提高农民收入的第一动力源泉[29]。农业技术进步是多种因素综合作用的结果,农业机械化是其最大的特点,而机械化又是构成工业化特征的一个环节,是国家工业化的重要组成部分。改良和较大农具的采用和推广,都是农业机械化的主要方式,农业技术进步的提高使各省大量引入了农用机械,一定程度上实现了农用机械总动力的提升和资源配置的优化,通过集约化服务和规模化服务,将机械化生产融入到农业的各个环节。李美洲、韩兆洲运用动态计量模型对工业化和农民收入二者关系进行研究发现,工业化政策的推行对农民增收会有较好的短期正向效应[30]。在农业生产过程中,农用生产基础技术装备的发展与创新、农业机械化水平的提高以及农业产业化的发展都会提高工业化进程的速度,从而改变一个地区的就业结构,提高该地区农业生产的集约化和专业化水平,促使农业实现规模化经营,提高农业生产效益,最终对农民收入产生积极的影响。

(三)提高农业生产率,影响农民收入

农业技术进步是农业生产发展水平的体现,为各地农业生产带来了先进的技术条件和方法,提高了农业生产率水平,增加了粮食产量。但也有不少学者认为粮食产量与农民增收并非一定是正相关的关系,也就是说粮食产量的增加未必一定能使农民增收,也有可能导致农民收入减少,即我们常说的“谷贱伤农”,这可能与粮食需求价格弹性有关。为了研究农业技术进步与农民收入二者之间的关系,黄祖辉等通过构建农业生产函数,发现农作物上下波动的价格与农业技术进步之间不仅存在相关关系,且这种相关关系较强[1]。如果农产品的供给、需求弹性越小,那么它对农产品价格的消极影响就越大,这种影响在需求弹性小于供给弹性时表现尤为明显。粮食作为人类的生活必需品,一般来说,粮食的价格需求弹性比较小,虽然农业生产率提高可能会带来粮食产量的增加,但也可能会引起粮食价格的更大幅度下降,最终对农民收入产生消极的影响。

综上所述,农业技术进步可以通过城镇化和工业化进程的加快、农业生产率的提高三方面对农民收入产生积极或者消极的影响,但“城镇化—农民增收”“工业化—农民增收”与“农业生产率—农民增收”之间存在累积和抵消作用,再加上现在非农收入正呈现着快速增长的趋势,非农收入在农民收入中的占比越来越大,所以农业技术进步对农民增收的总影响效应可能是正向的。基于以上分析,本研究提出以下4个假说:

假说1:城镇化率越高,农业技术进步的农民增收效应越大。

假说2:工业化程度越高,农业技术进步的农民增收效应越大。

假说3:农业生产率越高,农业技术进步的农民增收效应越小。

假说4:农业技术进步对农民增收的作用积极为正。

三、模型和变量选取

(一)模型的构建

为了克服模型中可能存在的内生性问题,本研究主要采用三阶段最小二乘法进行估计。三阶段最小二乘法(3SLS)能够联立多个方程,然后将所有方程看作一个整体再进行估计,是系统估计法的一种。三阶段最小二乘法将二阶段最小二乘法(2SLS)与似不相关回归(SUR)相结合,考虑了多个方程扰动项之间的联系,能够获得更加精确的估计结果,是进行估计更加有效的方法。

根据上文的分析以及研究假说,本文建立如下联立方程

lnincome=α1+β11urb+β12ind+β13lnpro+β14lngdp+μ1(1)

urb=α2+β21tech+β22gap+β23lnedu+μ2(2)

ind=α3+β31tech+β32inv+β33lnmech+μ3(3)

lnpro=α4+β41tech+β42lnirr+β43lnfer+μ4(4)

方程(1)为农民收入方程,解释变量共有3个,分别是城镇化率(urb)、工业化水平(ind)以及农业生产率(pro),以分析农业技术进步通过城镇化、工业化以及农业生产率对农民收入增加(income)的总影响。城镇化是农业技术进步的重要支撑力量,对农业生产有重要的影响作用,此处用各省份城镇常住人口与各省份总人口的比重反映城镇化率;本研究从产业发展的角度对工业化进行定义,利用第二产业产值增加值与地区生产总值的比值表示工业化水平[31];粮食生产是农业生产活动,也是农业生产的重要构成部分,本研究用粮食亩产来反映农业生产率。另外,选择农村经济水平(gdp)为控制变量,用农林牧渔业总产值表示。

方程(2)为城镇化水平方程,解释变量为农业技术进步(tech),农业技术进步用农业产值与从事农业生产的劳动力的比值,即以农业人均产出来表示,用以验证假说1。城乡收入差距的缩小以及农村劳动力的转移会加速城市化的进程,对农民收入产生影响,也有利于农业资本的深化和管理,将技术等新型要素向农业部门扩散,实现农业适度规模经营等。本方程选取了2个控制变量,分别是城乡收入差距(gap)和农村人力资本(edu)。其中,城乡收入差距用城乡人均收入比表示,农村人力资本以农村劳动力受教育年限表示。

方程(3)为工业化水平方程,解释变量为农业技术进步,用以检验假说2。农村固定资产投资的增加有利于农用技术設备向农业的扩散,促进农业化发展,提高机械化水平,进而对工业化进程产生积极的正向影响。因此,将农村固定资产投资(inv)和农业机械总动力(mech)设为本方程的2个控制变量,其中农村固定资产投资用农村固定资产投资占地区生产总值的比值来表示。

方程4为农业生产率方程,解释变量为农业技术进步,用以检验假说3。另外,考虑到其他可能会影响农业生产率变化的因素,方程4选择了2个控制变量,分别是有效灌溉面积(irr)和化肥施用量(fer),检验三者对农业技术进步的影响。

(二)样本选取及数据来源

在样本数据选取方面,本研究选取黑龙江、江苏、安徽、山东、四川和贵州6省份2001—2017年共17年的面板数据进行实证检验。从经济带划分来看,江苏、山东属于东部沿海地区,黑龙江、安徽属于中部内陆地区,四川和贵州则属于西部地区,涵盖了中国东部、中部和西部三大经济带,能基本反映中国经济发展水平的三个等级。因此,本研究选取的样本具有较强的代表性。

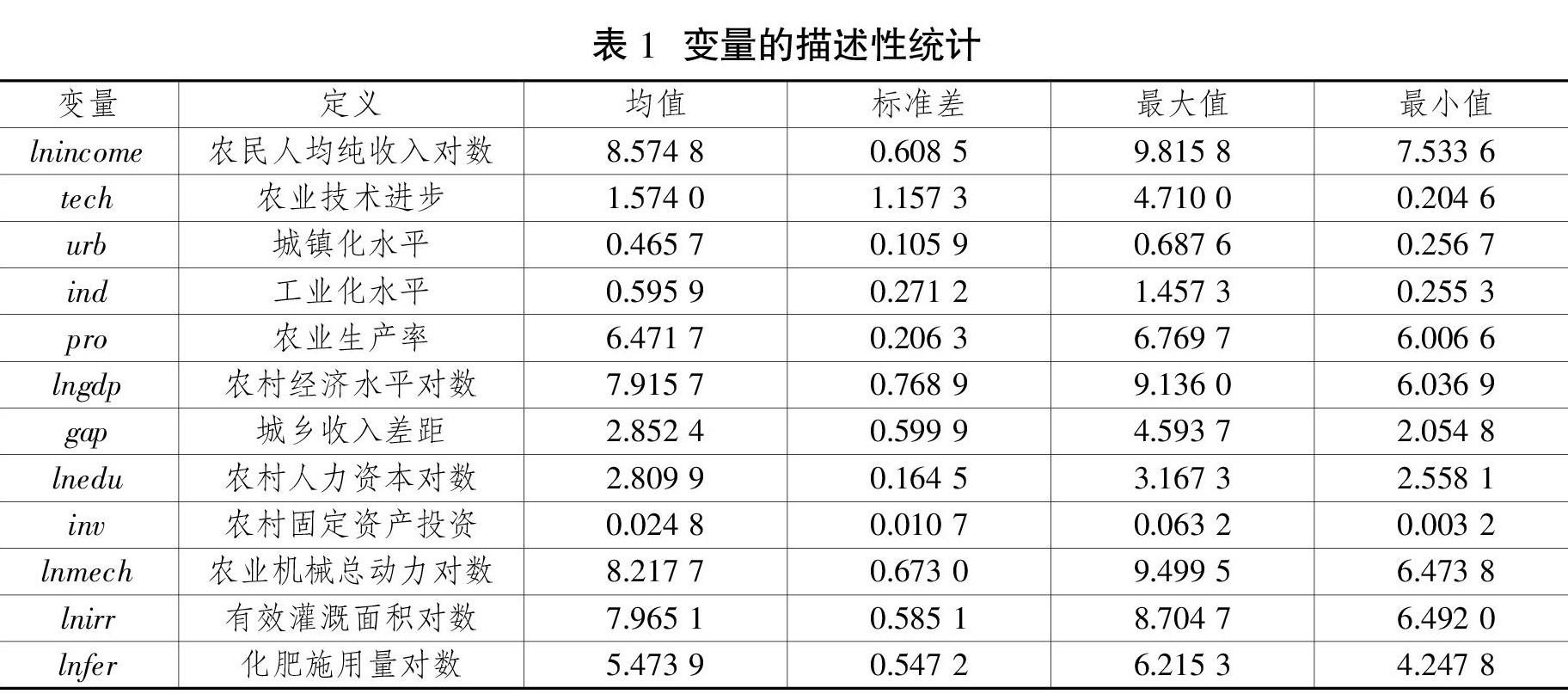

1.被解释变量共有4个。农民人均纯收入、城镇化水平、工业化水平和农业生产率,其中,计算城镇化水平时所用到的城镇常住人口数与各省份总人口数、工业化水平所用到的第二产业产值与生产总值、农业生产效率所用到的粮食作物播种面积与产量的统计数据皆来自《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》以及国家统计局网站。

2.解释变量为农业技术进步,农业产值与从事农业的劳动力数量从各省的统计局网站进行查询整理与计算。

3.对应的控制变量共有7个,分别是农村经济水平、城乡收入差距和农民人力资本、农村固定资产投资和农业机械总动力、有效灌溉面积和化肥施用量。其中,农林牧渔业总产值、城镇与农村居民人均纯收入、农村固定资产投资额等数据来自于《中国农村统计年鉴》和国家统计局网站。农业机械总动力、有效灌溉面积以及化肥施用量数据则来自《全国农产品成本收益资料汇编》。农村人力资本采用各省农民的平均受教育年限来表示(单位记为年),参照《中国农村统计年鉴》的农村劳动力文化程度构成统计,本文将农村劳动力的受教育年限设为6类,不识字或识字很少对应的年限为1年;小学对应的年限为6年;初中对应的年限为9年;高中对应的年限为12年;中专对应的年限为12年;大专及以上对应的年限为16年。以上数据来源于《中国人口统计年鉴》以及各省统计局网站。

为剔除价格因素以及通货膨胀的影响,农业总产值、工业总产值、农村固定资产投资等变量均以2001年不变价格进行计算,人均收入以2001年的消费者价格指数进行平减处理。为了提高实证模型的拟合度,减弱异方差影响,对处理后的农民人均纯收入、农村经济水平、农村人力资本、农业机械总动力、有效灌溉面积和化肥施用量6个变量取对数处理。

四、实证分析

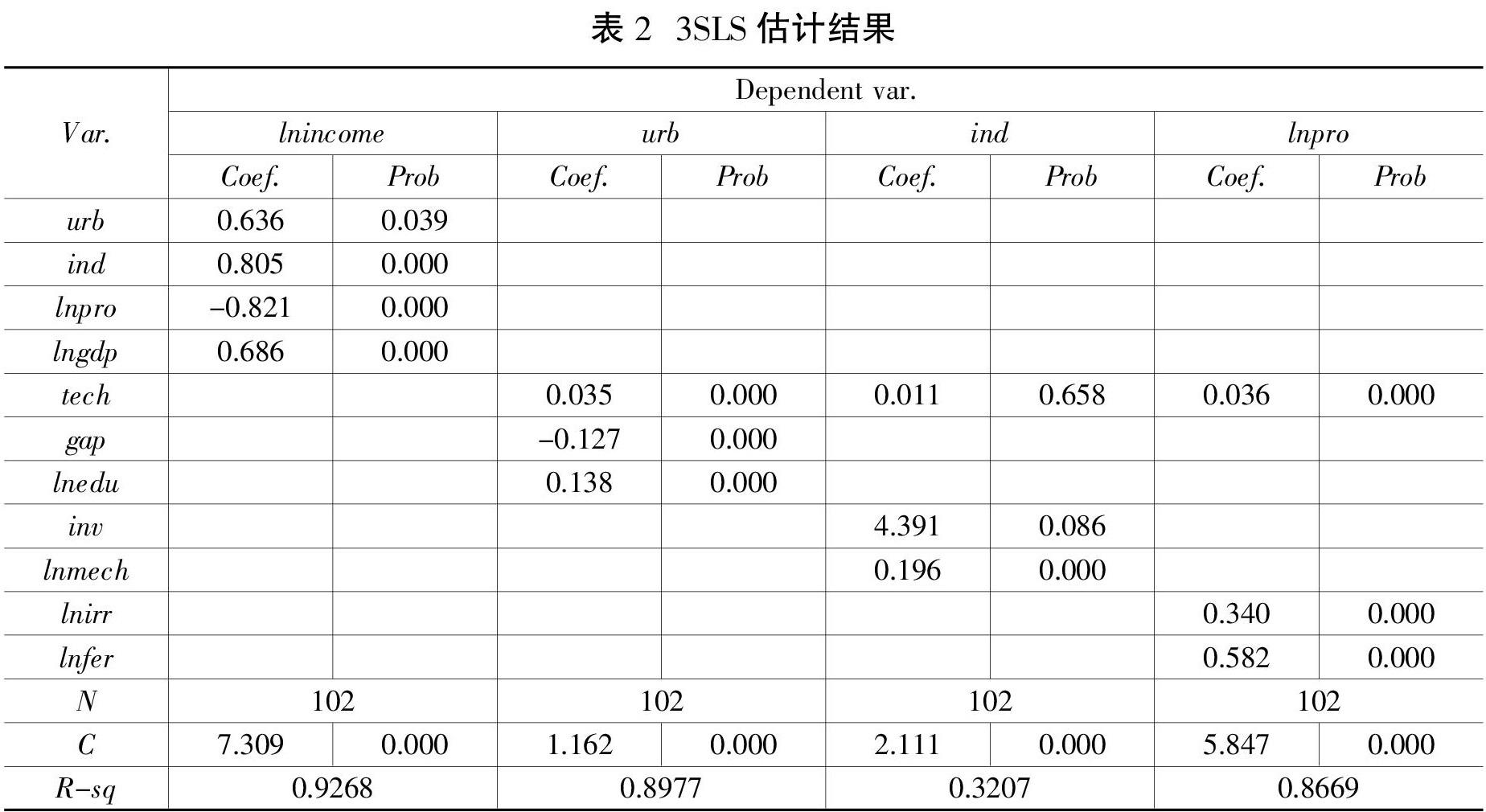

运用软件stata 15.0,联立4个方程的三阶段最小二乘法估计结果如下表2所示。在方程1中,城镇化率对农民增收的影响在5%的水平上显著,影响系数为0.636,与前面的预期基本一致,城镇化进程的推动,意味着城市就业机会增多,更多的农民工倾向进城务工,向第二第三产业流入的可能性也更大,农民增收的空间也越大。另一方面,城市化进程提高了农民科学文化素质,提高了农民的生产技能,增强了农民的生产经营能力。工业化对农民收入的增加影响为正,在1%的水平上显著,影响系数为0.805。在工业化的发展过程中,需要大量的初级农产品作为原材料,这直接增加了对农业生产以及农产品的需求,从而拉动农民收入的增长。另外,工业化的发展也需要大量的劳动力,农民选择进城务工所获得的收入属于农民家庭经营性收入的一部分,这也间接地促进了农民增收。农业生产率对农民增收的影响系数为-0.821,影响为负,在1%的水平上显著。与城镇化、工业化的正向影响不一样,也与前面的预期基本一致,粮食属于我们生活必需品,粮食的种植和生产相对比较容易,生活必需品的需求价格弹性要比供给弹性小。农村经济水平对农民增收的影响非常显著,影响系数为0.686,且在1%的显著性水平上为正。

方程2中,农业技术进步对城镇化的影响系数为0.035,在1%的水平上显著为正。农业技术进步推动了增长极的增长,使原有的增长极得到飞跃,在能源、环保以及信息等方面通过区域扩散效应带动周边地区经济发展,提供了直接的物质基础,推动城镇化进程。城乡收入差距对城镇化产生了消极影响,影响系数为-0.127,在1%的水平上显著。城乡收入差距过大可能会使原本财富水平就比较低的农民无法进行人力资本投资,不利于农民自身素质的提升,进而阻碍了农民工通过非农就业向城镇迁移的进程,因此对城镇化产生负向影响。农村人力资本对城镇化的影响为正,影响系数为0.138,在1%的水平上显著。农村人力资本主要通过教育和人口迁移两个方面推动城镇化发展,在接受良好的教育后,农村剩余劳动力会转化成适应城镇生产的农村人力资本,服务城镇经济发展,弥补城市劳动力相对匮乏的问题。人口的良性迁移会为城市注入充足的人力资本,大量农村人力资本集聚所带来的效应能促进了城镇就业率的提高,为城镇化提供源源不断的发展动力。

方程3中,农业技术进步对工业化的影响为正,但系数仅为0.011且不显著,可能的原因是在农业生产中,农业机械化基础设施建设相对滞后,致使农业技术进步未能发挥应有的积极作用,从而影响了工业化进程。农村固定资产投资对工业化的影响较大,影响系数为4.391且在10%的水平上显著。固定资产投资是促进经济增长的重要方式,农村固定资产投资不足会影响农村经济水平的提高,拖延农业现代化的发展,导致工业所需要的各种原材料、资源供给受限,最后影响工业化进程。农业机械总动力对工业化的影响在1%的水平上显著为正,影响系数为0.196。农业的发展是工业化的前提和基础,农业机械化是农业生产方式的变革,也是农业现代化的基本要求,实现农业机械化能够为工业化提供生产要素,促进农业工业化的发展。

方程4中,农业技术进步对农业生产率的影响为正,农业技术进步每提高1%,农业生产率会提高0.036%,在1%的水平上显著。有效灌溉面积和化肥使用量都对农业生产率的提高有着显著的正向影响,影响系数分别为0.340、0.582。前者在一定程度上代表着我国农业生产的发展水平,影响系数越高,说明农业生产的基础设施更完善,生产条件更好,越有利于各省农业生产率的提高,增加粮食产量。后者则增加了耕地的土壤肥力,也能起到增加产量的作用,对农业生产率具有正向影响。

根据表2的系数及其关系,可以计算农业技术进步通过城镇化、工业化以及农业生產率等不同机理对农民增收产生的总效应,如表3所示。通过“城镇化—农民增收”,农业技术进步每提高1%,农民收入增加2.26%,由此验证了假说1,城镇化率越高,农业技术进步越能促进农民增收。通过“工业化—农民增收”,农业技术进步每提高1%,农民收入增加0.885 5%,由此验证了假说2,工业化水平越高,农业技术进步越有利于农民增收。通过“生产率—农民增收”,农业技术进步对农民增收的影响为负,农业技术进步每提高1%,农民收入减少2.791 4%,由此验证了假说3,提高农业生产率,农业技术进步并不会促进农民增收。综合城镇化、工业化以及生产率对农民收入的总效应来看,农业技术进步对农民增收的影响积极为正,农业技术进步每提高1%,农民收入增加0.354 1%,由此验证了假说4。

五、结论及对策建议

本文研究结果表明,农业技术进步对农民增收的影响存在积极和消极之分。城镇化、工业化进程的加快对农民增收的影响显著为正;但农业生产率越高,农业技术进步会对农民增收产生消极作用。虽然农业技术进步通过不同影响机理对农民增收存在抵消、累计效应,但综合的效益结果为正,即农业技术进步对农民增收最终会产生正向的影响。

对比“城镇化—收入”“工业化—收入”以及“生产率—收入”三种农业技术进步不同机理的收入效应,可以看出,“工业化—收入”的农民增收效应最大,对农民增收的带动作用最强,影响程度也正在不断加大。但我们要警惕工业化进程发展可能会给周边地区带来“虹吸效应”,影响农民收入的增加。据此,我们应该走新型工业化道路,摒弃以前单纯依靠增加投入、只追求数量的粗放型经济发展道路。完善农村基础设施建设,改善农民生活条件,改善农业生产的物质基础条件。通过农业技术进步,适当增加农业机械总动力,提高农业基础设施的资源配置水平和利用效率,强化科学管理,避免重复建设和过度竞争,减少资源浪费,以实现差异化发展,推动农民增收。

城镇化对农民增收的带动作用较强,要充分发挥城镇化发展扩散效应的作用,同时要重视城乡收入差距和农村人力资本对城镇化的影响。通过政策手段使得经济成果惠及全体人民,全面提高农村居民收入,缩小城乡收入差距。其次,要想办法把农村的优质人力资源“留在”城市,创造良好的就业环境,加强对农民生产技能培训和知识教育,提高农村人力资本水平,促进城乡教育水平平等发展,在人才的双向良性流动中逐渐消除二元结构。

警惕农业生产率对农民增收所产生的消极作用,相比工业和服务业,农业是弱势产业,亟须政府的大力支持。当前我国农业市场中大部分产品仍为大众化产品或者低档产品,如果不及时调整农业产业结构,就不能与消费者日益提高的生活消费水平相匹配,这会给农业生产者带来更大的生产压力,即“农业技术进步—提高农业生产率—提高粮食产量—粮食价格下降—农民收入减少”。要改变传统的农业生产方式,把先进的农业技术运用到现代农业生产中来,加大对农业科技研发和创新的资金投入,合理调整农业生产结构,提高农业科技的利用率和成果转化率。

参考文献

[1] 黄祖辉,钱峰燕. 技术进步对我国农民收入的影响及对策分析[J].中国农村经济,2003(12):11-17.

[2] 周波,于冷. 农业技术应用对农户收入的影响——以江西跟踪观察农户为例[J].中国农村经济,2011(1):49-57.

[3] 黄季焜. 对农民收入增长问题的一些思考[J].经济理论与经济管理,2000(1):56-61.

[4] 姜长云. 中国农民收入增长趋势的变化[J].中国农村经济,2008(9):4-12.

[5] 白硕. 科技促进农民收入持续增加的障碍与对策研究[J].农业技术经济,2004(2):34-37.

[6] Yang D T , Zhu X . Modernization of Agriculture and Long-term Growth[J]. Journal of Monetary Economics, 2013(3):367-382.

[7] 陈玉萍,吴海涛,陶大云,等.基于倾向得分匹配法分析农业技术采用对农户收入的影响——以滇西南农户改良陆稻技术采用为例[J].中国农业科学,2010(17): 3667-3676.

Abstract: Agricultural technological progress is the engine of increasing agricultural production efficiency and economic growth, but whether technological progress has promoted the increase of farmers 'income and how it plays a role in the process of increasing farmers' income is an important issue for farmers in the new era. Different impact mechanisms and agricultural technology progress have different effects on increasing agricultural income. Using the 3SLS model to conduct empirical research on panel data of 6 provinces in Heilongjiang, Jiangsu, Anhui, Shandong, Sichuan, and Guizhou from 2001 to 2017 found that: 1) Agricultural technology progress passed The impact of accelerating urbanization and industrialization on farmers' income is positive; 2) the impact of agricultural technological progress on increasing farmers' income through increasing productivity is negative; 3) the overall effect of agricultural technological progress on increasing farmers' income is positive, Increased by 1%, farmers' income increased by 0.3541%. It is an effective way to increase farmers 'income by comparing the effects of farmers' income increase with different impact mechanisms, through agricultural technological progress, increasing the rural human capital stock, reducing the income gap between urban and rural areas, and improving rural infrastructure construction.

Key Words: Agricultural technological progress; Farmers' income increase; Impact mechanism; 3SLS

(責任编辑:文丰安)

作者简介:林立(1994—),男,汉族,广东湛江人,山东理工大学经济学院硕士研究生,研究方向:农村经济与现代农业发展;张志新(1973—),男,汉族,湖北黄冈人,山东理工大学经济学院教授、博士生导师,研究方向:农村劳动力流动、区域与国别经济;黄海蓉(1996—),女,汉族,湖南常德人,山东理工大学经济学院硕士研究生,研究方向:区域与国别经济。