井冈山“工”字银元新考

(中国国家博物馆)

一 学术综述

1928 年4 月,毛泽东、朱德在井冈山会师后,井冈山革命根据地的革命队伍从之前的一千余人激增到一万余人。人口的迅速增加也使根据地的生活压力陡增。为此,毛泽东任命王佐为厂长,于5 月成立了中国共产党(以下简称“中共”)革命斗争史上第一个造币厂—井冈山上井造币厂,以墨西哥鹰洋银元图案为蓝本,利用缴获的银两、银饰等为原料,制造了中共革命斗争史上的第一种白银货币在根据地流通。当月,毛泽东在视察造币厂时,对这种银元的成色、重量都作出了重要指示。因在成品表面錾刻“工”字,1975 年,由财政部、中国人民银行总行等单位组成联合调查组进行调查,最终将这种银元名称确定为“井冈山‘工’字银元”(以下简称:“工”字银元)。

“工”字银元的研究,党史领域鲜有专题,仅作为根据地经济经营方法载于书籍或论文中。含有相关内容的书籍主要可以分为两个阶段:第一阶段是上世70 年代末到80 年代,这时还有许多井冈山根据地亲历者健在,出版了许多回忆录,如《井冈山的武装割据》[1]《江西文史资料选辑》[2]《回忆井冈山斗争时期》[3]《井冈山革命根据地史料选编》[4]《井冈山革命根据地》[5]《中共党史资料》[6]等,同时也有学者的研究专著,如余伯流[7]等;第二阶段是上世纪90 年代至今,随着老一代革命家的相继去世,回忆录减少而更多的是档案类书籍,如《建党以来重要文献选编》[8]《中央革命根据地历史资料文库—党的系统》[9]等,期间高水平著作有余伯流[10]、张泰城等[11],论文方面有代表性的如冯都[12]、周榜师[13]、张友良[14]、乔晋声[15]等。遗憾的是,“工”字银元由于是显而易见的经济手段,且存在时间短,地域有限,并不是党史领域关注的重点,暂无针对性的思辨及深入研究。

在金融、货币学领域,成果颇多。上世纪80 年代,由于该银元在当时尚属新发现,引起许多学者关注,对其生产的历史背景、存在意义、图案版本均有涉及,代表性的如吴自权[16],期间甚至有学者对其存在的真实性提出质疑,如郁祥祯[17],旋即有学者就此做出回应,如张瀛[18];上世纪90 年代至今,相关研究在这一时期已经冷却,近年来有代表的文章仅梁洁[19]、吴满平[20],但均就物论物,未有突破。此外多是钱币收藏爱好者基于图案版本的探索,不具学术价值,不再列举。可以说,相关研究已经停滞。

深挖文献,研究该银元背后更深刻的历史背景,暂时没有学者涉足。涉及到钱币,我们会惯性地将其与经济紧密联系,目前所有学者都是如此认为。但学界忽略的是,革命根据地经济不是按一般经济发展规律而逐步产生的,每个根据地都有其特殊性。就井冈山而言,其主要经济来源似靠打土豪,而过分抬高该银元的经济地位是需要商榷的[21];其违背货币流通规律,赔本铸造,但却收到了很好的群众效益,是前人没有注意到的,政治上的历史意义亦是相关研究没有人注意的。本文将对上述问题展开讨论。

二 军费的微弱补充

在旧中国,偏远农村还处于自给自足的小农经济形态。在井冈山农村,外来的红军是如何获得给养的呢? 1927 年10 月,毛泽东的队伍刚到达井冈山时就有用钱购买给养的需求,范树德回忆:“每个地方都有稻米,可我们手里没有那么多钱,不能去买。”[22]1928年4 月,毛泽东、朱德在井冈山会师后,井冈山部队的给养,除了宁岗地区的一点税收外,其它主要是靠钱币与农民交换的。刘显义提到“井冈山斗争时期,我们的生活是非常艰苦的,每人每天只有三分钱的伙食费,天天吃的是南瓜。……那时一元钱可买上三、四百斤南瓜(我们吃菜都是从老百姓那里买来的,在茨坪,我记得机关还种了一点菜)。”[23]而关于当时中国农村,1928 年7 月9 日,中共六大的相关决议案中也有相关描述:“货币经济的关系发展,到处都已经是用金钱交易……。市场经济的制度也已经成为统治的制度,已经笼罩一切(农民的出产品必须卖出一部分,得了钱再能买其他消费品—洋油,火柴,布匹,盐等等)。于是农民一天天的格外需要金钱。”[24]因此,此时井冈山地区的红军和农村社会已经具备了消化钱币的能力,通过货币购买军需是当时井冈山红军重要的补给方式。

但实际情况是,该地区人口不到两千,产谷不上万担,常年供给原有部队已不可能,会师后部队人数从一千余人激增到一万余人,产生了极为严重的吃饭问题,使供给更加不可能[25],甚至于“朱部及农军尚一致主张到赣南去,因为宁岗没有饭吃”[26],而差点“分家”[27]。因此,毛泽东成立造币厂制造货币以应对当时的经济困难是顺应客观事实的正确举措。从1928 年5 月至1929 年1 月的半年里,“工”字银元共有万余枚成品。可就在“工”字银元制造的第一个月,留住“分家”部队的却是因为“朱部二十八团即击溃江敌两团,占领了永新,经济问题得到了解决,大家又合伙起来”[28]。这之后的1928 年9 月至1929年1 月的“四个月中红军经过空前的艰难,……,二月没有一文零用钱”[29],可见该银元似乎没有在井冈山起到大作用。那该地区的军费到底是怎样的数量呢?

杨克敏(杨开明)记录“红军拥有数千之众,每个月至少要一万五千元作伙食费”[30],而陈毅却有“红军每月至少需要五万元左右”[31]的记录,二者出入颇大。值得一提的是,1938 年1 月8 日,何应钦核定的新四军的请求中有关于军费的相关记载“该军编为第一、第二、第三、第四共四个游击支队,每月发给经费一万五千元及军部经费等为每月共一万六千元。”[32]此处记录的月军费已达到七万六千元。井冈山地区原本是较为封闭的小农经济区域,红军的到来必然会打破自给自足的平衡,加上敌人的封锁,物价必然上涨。就新四军的军饷推算,纵然红四军加红五军编制不满,1928 年12 月井冈山地区的月军费也应出入不大。陈毅报告所反映的时间应晚于11 月,而杨克敏记录的可能是红五军上山之前的开销,因为当年7 月4 日湘赣边特委、红四军军委的报告中有“四军人数如此之多,每日菜金节俭需要现洋七百元。”[33]照此计算月约二万一千元。11 月25 日毛泽东尚有“每月也需要现洋万元以上”[34]的记录,数量上相差不大。而与红五军会师后月余,大部队即撤离井冈山,杨克敏在向上级报告时,以之前的常态化开销作为实际情况汇报,似合情合理。但无论一万五千,还是五万元,月军费过万是不争的事实。因此,制造半年,仅万余枚成品的“工”字银元不可能起到解决经济问题的关键性作用。

另需指出的是,“工”字银元万余枚的成品应不是一次性制造出来的,而是在造币厂存在的半年时间中陆续造出的。首先,江华回忆造币厂时有“银元造的不多,也不经常造”[35]的记录;其次,上文提到的攻占永新县后的缴获解除了因没饭吃而“分家”的危机,而此次缴获的数量在国民党将领杨如轩的回忆中提到“红军进城后,将我师弹药5 万余发、现金两万余元及机要文件尽数拿去。”[36]而这次缴获朱德的回忆是“仅银洋就有5 万多元”[37]。后者可能是将缴获物资折价后一并得出的数字,因为“当时我们的经费,一方面靠打土豪获得,另一方面靠打仗从反动派手里缴获一部分,主要是物资。”[38]此处的数额虽又有出入,但这数万元解决了危机是铁的事实,而考证军费并不是本文重点,重点是我们就此可以看出,如果“工”字银元5 月就有了万余枚成品,井冈山上的部队自然也就不会在一个月内经历濒于“分家”和缴获化解的历史出现了。

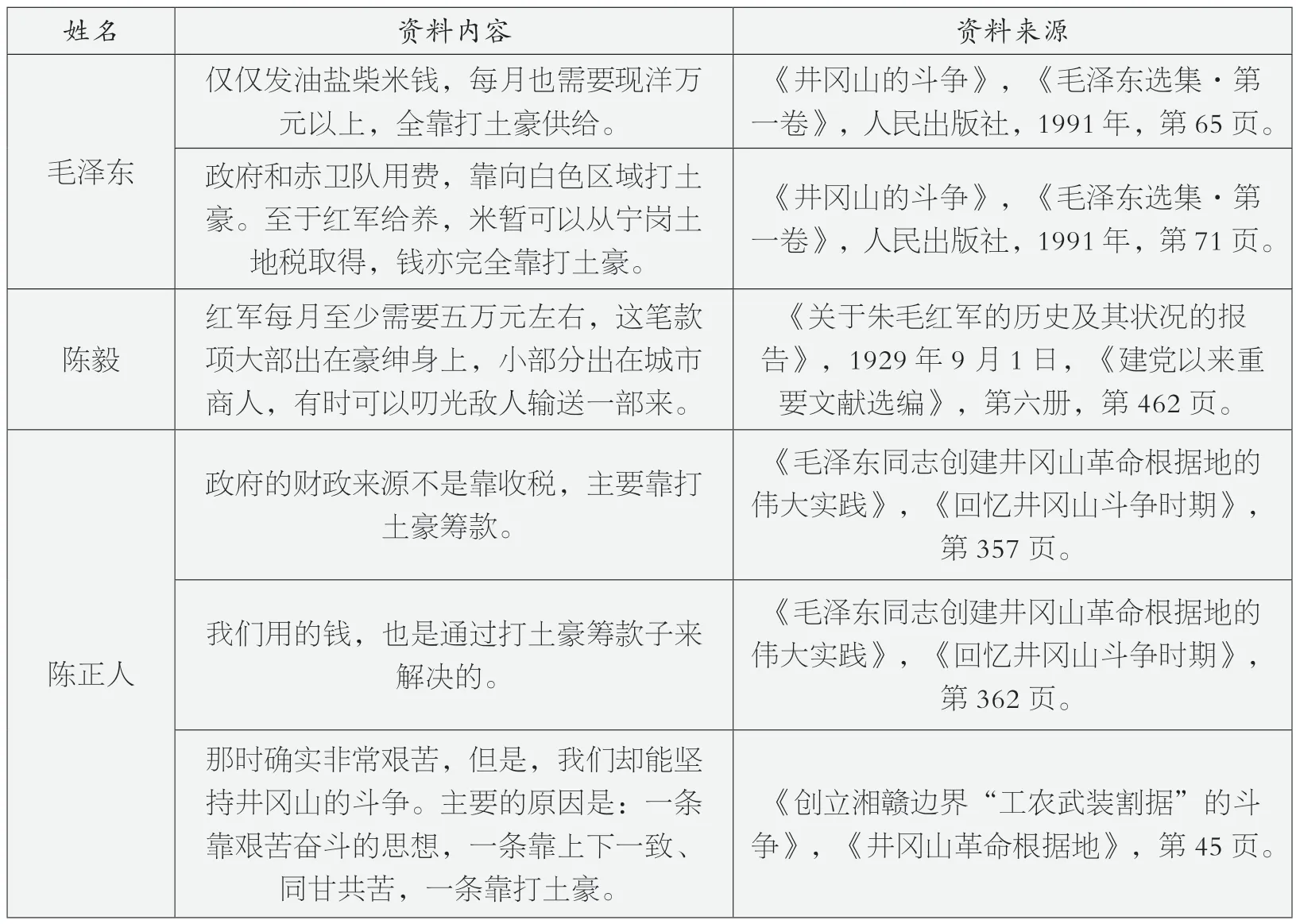

如此巨大的经济需求,打土豪成为井冈山革命队伍重要的解决途径,这一点在包括上井造币厂创建者毛泽东在内的许多井冈山革命根据地亲历者均有谈到(如下表):

另有一些文献,可以从侧面了解到打土豪对该地区军事经济的重要,如当时湖南省委给湘赣边特委及红四军军委的信中言到“你们应采取积极向外发展的策略,一切经济的(米粮布匹……)军事的(如洋圆)困难问题,都可解决。”[39]后来陈毅也有“又因敌人封锁,红军未到远地游击,以致经济没有出路。”[40]的类似记录。因此,井冈山会师后该地区的红军似只有在不断作战中,才能在经济上保证红色割据的存在。

综上所述,可以看出“工”字银元在解决红军军费困难时是杯水车薪的。它制造的初衷是因经济而起,但最终似没有上升到决定性地位。该银元的军费作用是微弱的,只能言为井冈山革命根据地军费的微量补充,学界不宜过高地提升其经济意义,如“上井造币厂虽然只存在半年时间,但它却有效地缓和了根据地经济困难,对打破敌人经济封锁起了很大作用。”[41]这样的观点是需要重新审视的。

三 历史意义

如果“工”字银元的军费作用是微弱的,那它的历史存在是否还有深层价值呢?1927年5 月,毛泽东在视察上井造币厂时,要求用纯银制造“工”字银元,其重量不得低于七钱二分。毛泽东之所以要求不得低于这个重量,是因为自清末到当时 “使用七钱二分银元之习惯,除一、二边疆省分外,几至全国皆然。”[42]中国仍在用白银自身的商品价值来进行经济交换。因此,毛泽东提出的“工”字银元重量,是符合当时社会约定俗成的流通形态的。但是,制造银元不能用纯银造,这是显而易见的。马克思就此言到:“货币流通本身使铸币实际含量同名义含量分离”[43]。那么毛泽东为何还要用纯银制造,如此不顾成本又为什么呢?

上井造币厂是在谢氏兄弟制造铜芯包银假币作坊[44]的基础上建立起来的。善于做群众工作的毛泽东在这一问题上表现更为谨慎,因而强调“工”字银元的成色,不能用铜币坑害当地百姓。该银元虽在经济上作用微弱,但深层的历史价值似是与缓解井冈山土、客籍矛盾,缓解历史原因导致的维稳袁、王队伍和当地百姓矛盾等问题有关。

井冈山会师后,革命军队成分变得更加复杂。土、客籍矛盾是井冈山斗争时期一个十分特殊而又尖锐的问题[45],它存在于当地百姓的日常生活之中,更直接影响到当地百姓出身的红军干部和士兵。如何缓解这个矛盾,做好群众工作是基础。从1927 年10 月起,毛泽东就把当地的群众工作作为一项重大事情来抓,正是由于把做群众工作作为红军政治工作的重要内容来抓,根据地割据区域才得以迅速发展[46]。

由于历史原因,南昌起义部队在军事上经验丰富,但在基层社会做群众工作似不尽如人意。会师部队的到来,使得当地地方的袁、王部队更加绷紧了神经,井冈山上复杂的同志关系“按下葫芦起了瓢”。1928 年7 月4 日,湘赣边特委、红四军军委给湖南省委的报告中言到:“四军本身有许多过去习于流寇的生活,极不喜欢住定一处,艰苦的作群众斗争的工作,充满红军冒险的遗毒。仅一月来多方洗刷,同时永新、宁岗二县群众已普遍起来,他们才渐渐死了心。”[47]

可以从报告中看出,红四军6 月打下永新后改变了斗争方法,而5 月刚会师时的情况我们可以窥见一斑。这样不善于做群众工作的情况,陈正人后来也有回忆:

“有的同志却反对主席的意见,他们认为在湘赣边界建立政权影响不大,他们有流寇思想,到处搞流寇主义,今天打这里,明天打那里,不发动群众建立政权、发展党的组织。他们不愿过艰苦生活,不做群众工作,认为打了土豪没收了东西,生活就可以好些。所以开始的时候,二十八团不会做群众工作,很明显,搞流寇主义一定要失败的,是非常危险的,敌人来了就会使自己没有依托,没有群众保护。”[48]

因此,如何缓解土、客籍矛盾,如何让会师队伍学会继续改造、维稳袁、王队伍,坚持群众工作,这些都是毛泽东和朱德需要严密思考和加快落实的。而这时因为经济问题而产生的“工”字银元,虽然总量不多,但似乎可以成为一种润滑剂。我们知道,“工”字银元是在井冈山地区流通的,是红军与当地百姓经济交换的媒介。值得注意的是,以袁、王部队为主的32 团,其基本构成就是当地百姓。改编以前,何长工对他们有细致的描述:“(王佐部下)他们实行季节性和临时雇佣性的兵役制。无事窝兵务农,有事揭竿而起。士兵个个强悍,都穿着杂色衣服,蓄着长发,善爬山。听人说,他们下得山去,若是被打散了,便会自动地跑回来。”[49]

而上井造币厂的厂长是王佐,不仅仅因其有管理造币的经验,更重要的是红军手中纯银制造的“工”字银元,在与当地百姓进行交易时,百姓可获得高于面值的白银的价值。这对于王佐和当地士兵来说,实惠的是自己和他们的家人,这一点在红色圩场的亲历者中有印象深刻的记忆“凡是使用根据地自己铸造的银元在这个商店里买东西,优先供应,并给予适当的优待”[50]。可见,该银元无论对于当地百姓,还是红军都是有益处的。

在小农经济影响下,农民十分重视物质利益,“工”字银元正可满足这种价值取向,使得红军“从精神和物质利益上的收获上面强化了群众的革命心理”[51]。但物质奖励下的群众工作是不稳固的,必须综合其他措施,让经济与政治互为表里,相互支撑。该银元的发行是毛泽东多项群众工作手段之一。从表面上看毛泽东是出于革命者不让群众吃亏的行为准则,但综合上述分析,我们不难看出,“工”字银元是基于井冈山错综复杂的人民内部矛盾而产生的。就如马克思所言:“货币不是东西,是一种社会关系”[52]。简而言之,毛泽东是将马克思的货币理论,结合井冈山的斗争环境进行了中国化的实践,“赔了银子,赚了人心”是毛泽东早期革命实践中马克思主义中国化的物证之一。因此,该银元的历史意义是基于当地复杂的斗争环境形成的,脱离该根据地的特殊性而单言经济似欠妥。

四 结语

综上所述,在复杂的斗争形势、矛盾面前,毛泽东把它当做人民内部矛盾加以调和。他从实际出发,让经济与政治互为表里,相互支撑,坚持将经济工作与群众工作联系起来,在井冈山取得巨大成功。所以,以王佐为厂长生产的有“润滑剂”功能的井冈山“工”字银元,是毛泽东早期革命实践中马克思主义中国化的物证之一。

注释:

[1]《井冈山的武装割据》,江西人民出版社,1979 年。

[2]政协江西省委员会文史资料研究委员会:《江西文史资料选辑》,江西人民出版社,1980 年。

[3]罗荣桓、谭震林等著,中共中央井冈山党委宣传部汇编:《回忆井冈山斗争时期》,江西人民出版社,1983 年。

[4]江西省档案馆:《井冈山革命根据地史料选编》,江西人民出版社,1980 年。

[5]井冈山革命根据地党史资料征集编研协作小组、井冈山革命博物馆:《井冈山革命根据地》,中共党史资料出版社,1987 年。

[6]中共中央党史资料征集委员会编:《中共党史资料》,中共党史资料出版社;中共中央党史研究室编:《中共党史资料》,中共党史出版社该套书陆续出版,持续时间20 世纪80—90 年代。

[7]余伯流、夏道汉:《井冈山革命根据地研究》,江西人民出版社,1987 年。

[8]中共中央文献研究室、中央档案馆编:《建党以来重要文献选编》,中央文献出版社,2011 年。

[9]中共江西省委党史研究室等编:《中央革命根据地历史资料文库—党的系统》,中央文献出版社、江西人民出版社,2011 年。

[10]余伯流、陈纲:《井冈山革命根据地全史》,江西人民出版社,1998 年。

[11]张泰城、刘家桂:《井冈山革命根据地经济建设史》,江西出版集团、江西人民出版社,2007 年。

[12]冯都:《略述我国苏维埃政权最早制造发行的货币》,《中共党史研究》,1992 年第1 期。

[13]周榜师:《井冈山斗争时期的经济建设及历史经验》,《求实》,2005 年第2 期。

[14]张友良:《井冈山斗争时期经济建设研究综述》,《中国井冈山干部学院学报》,2014 年第6 期。

[15]乔晋声:《中国共产党在革命时期的红色金融实践——以井冈山革命根据地和中央苏区为例》,《中国井冈山干部学院学报》,2016 年第4 期。

[16]吴自权:《井冈山革命根据地的铸币》,《中国钱币》,1986 年第4 期。

[17]郁祥祯:《对“工”字银元若干问题的探索》,《中国钱币》,1988 年第4 期。

[18]张瀛:《对井冈山根据地“工”字银元一些争论疑点的看法》,《中国钱币》,1988 年第4 期。

[19]梁洁:《对井冈山“工”字银元的认识》,《中国钱币》,2008 年第1 期。

[20]吴满平:《井冈山“工”字银元戳记版式考证》,《中国钱币》,2008 年第3 期。

[21]前揭张泰城、刘家桂《井冈山革命根据地经济建设史》,惟此书对其未有过高评价,但也未曾深究。

[22]范树德:《井冈山斗争时期的后勤工作》,转引自前揭《井冈山革命根据地研究》,第236 页。

[23]刘显义:《谈井冈山斗争时期的几件事》,《回忆井冈山斗争时期》,第482 页。

[24]《中国共产党第六次全国代表大会土地问题决议案》,《中央革命根据地历史资料文库—党的系统》,第一册,第634 页。

[25]范树德:《井冈山的后勤工作》,《井冈山革命根据地》,第660 页。

[26][28]陈毅:《关于朱毛红军党务概况的报告》,1929 年9 月1 日,《建党以来重要文献选编》,第六册,第474 页。

[27]1927 年5 月底确因给养困难,如由资兴、彬县农民构成的30 团和永兴、耒阳农民构成的33 团等部队奉命转移至湘南,但朱德部队构成的28 团仍然留在井冈山开展斗争。

[29][40]陈毅:《关于朱毛红军的历史及其状况的报告》,第452 页。

[30]《杨克敏关于湘赣边苏区情况的综合报告》,1929 年2 月25 日,《井冈山革命根据地》,第265 页。

[31]陈毅:《关于朱毛红军的历史及其状况的报告》,第462 页。

[32]《陈绍禹、周恩来、叶剑英关于何应钦已核定新四军编制致毛泽东电》,1938 年1 月8 日,《南方三年游击战争·综合篇》,解放军出版社,1995 年12 月,第472 页。

[33]《湘赣边特委、红四军军委给湖南省委的报告》,1928 年7 月4 日,《井冈山的武装割据》,页146。

[34]《井冈山的斗争》,《毛泽东选集·第一卷》,人民出版社,1991 年6 月,第65 页。

[35]江华:《井冈山斗争时期几件事的回忆》,《井冈山革命根据地》,第550 页。

[36]杨如轩:《南昌起义后在赣西作战亲历》,《“围剿”边区革命根据地亲历记——原国民党将领回忆》,中国文史出版社,1996 年,第6 页。

[37]《朱德选集》,人民出版社,1983 年,第399 页。

[38]范树德:《井冈山的后勤工作》,《井冈山革命根据地》,第60 页。

[39]《湖南省委给湘赣边特委及四军军委信——关于发展红军开展地盘及红军的编制策略土地分配问题》,1928 年6 月29 日,《井冈山的武装割据》,第131 页。

[41]余伯流、陈纲,《井冈山革命根据地全史》,人民出版社,2014 年,第342 页。

[42]《中国银行复财政部函——币制委员会说帖关于改元为两和试铸金币各节宜暂缓议,民国四年五月二十八日》,中国人民银行总行参事室编:《中华民国货币史资料·第一辑》,上海人民出版社,1986 年。

[43]马克思:《资本论·第一卷》,人民出版社,1953 年,第131 页。

[44]毛泽东上山前,袁、王曾利用谢氏兄弟造的假币补充山寨军饷。

[45]余伯流、厦道汉:《井冈山革命根据地研究》,第277 页。

[46]余伯流、厦道汉:《井冈山革命根据地全史》,第248 页。

[47]《湘赣边特委、红四军军委给湖南省委的报告》,1928 年7 月4 日,《井冈山的武装割据》,第145 页。

[48]陈正人:《毛泽东同志创建井冈山革命根据地的伟大实践》,《回忆井冈山斗争时期》,第342 页。

[49]何长工:《何长工回忆录》,解放军出版社,1987 年,第123 页。

[50]“访问苏春兰记录”,内部采访资料,转引前揭《井冈山革命根据地全史》2014 版,第227 页。

[51]杨帆:《井冈山革命根据地群众工作研究》,中共中央党校博士论文,2015 年,第41 页。

[52]《马克思恩格斯全集·第四卷》,人民出版社,1958 年,第114 页。