中职学校企业工作背景教师从教动机影响因素分析

史文晴?李琪?唐帅?梁首诗?匡瑛

摘 要 基于扎根理论,对上海市7所中职学校12名企业工作背景教师进行深度半结构化访谈。通过对访谈资料进行编码与分析,从积极因素(经济发展、人职匹配、职业特性、职业态度)、消极因素(社会环境、从教门槛)和调节因素(家庭责任、薪资福利、聘任渠道)三个维度构建了中职学校企业工作背景教师从教动机的影响因素模型。其中,积极因素对企业工作背景教师的从教动机起促进作用;消极因素对其从教动机起阻碍作用,但在一定条件作用下可转变为积极因素;调节因素则会因具体情况成为积极因素或消极因素,因此其可能起到促进作用,也可能起到阻碍作用。对此,应基于模型将消极因素和调节因素转变为积极因素,通过提升职教教师社会认同、完善企业高技能人才从教相关配套政策、优化中职学校内部发展环境等,吸引企业高技能人才到中职学校从教。

关键词 企业工作背景教师;企业高技能人才;中职学校;从教动机;扎根理论

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)25-0037-08

一、問题的提出

2019年8月30日,教育部等四部门颁布《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》,提出推进以“双师素质”为导向的新教师准入制度改革,规定“自2020年起,除‘双师型职业技术师范专业毕业生外,基本不再从未具备3年以上行业企业工作经历的应届毕业生中招聘,特殊高技能人才可适当放宽学历要求”[1]。不难预测,随着职教教师准入制度的落实,企业高技能人才将成为未来职教师资的重要储备军。作为未来职业教育人力资源的重要组成部分,企业高技能人才到职业院校从教的情况不仅关乎职教师资队伍建设质量,更关乎职业教育人才培养质量。但据相关调查显示,中职学校工艺美术专业教师有74.2%来自高校,18.2%来自职业院校,只有7.6%来自企业[2]。缺乏企业工作经历的中职专业课教师难以完成学校与企业之间人才需求的对接培养,这与职业教育的办学模式和培养目标背道而驰,违背了企业的需求,阻碍了职业教育的发展[3]。同时,有研究表明,教师的从教动机与其长期从教意愿呈现正相关[4],也就是说,教师的从教动机会直接影响到其未来能否长期坚守岗位。可见,研究中职学校现有企业工作背景教师的从教动机,探清他们为何“愿意来”、如何“进得来”、怎么“留得住”等问题,对于完善职教教师准入制度,建设“双师素质导向”职教师资队伍具有重要意义。

二、研究综述

(一)研究内容和结论

以往的研究中,教师的职业选择动机被认为是师范教育中录取、升学和毕业的一个重要影响因素,也是职后教师工作积极性的一个重要前提[5]。一个人从教动机越强,其在从事职业活动时才会有更高的热情与兴趣,才有可能更为主动积极地提升自己的专业水平[6]。可见,对教师从教动机进行研究显得尤为重要。

研究者们从不同视角及对象入手,对教师从教动机的结构维度及其影响因素进行了探究。王恒、王成龙等人将特岗教师的从教动机分为理想兴趣驱动型、兼顾现实的理想兴趣驱动型、家庭驱动型和生存驱动型[7]。赵飞等人在自我决定理论的基础上,将中学教师从教动机分为无动机型、外部动机型、内部动机型和复合动机型[8][9]。邓仕秀将教师入职期择业动机划分为个人职业认同、社会影响因素和师范教育效果[10]。尽管每位研究者的划分方式不同,但总体来说,文献中最常见的划分方式是将教师的从教动机划分为内在动机(对教学的热情和对所教课程的兴趣)、外在动机(工作保障、工资、假期和灵活性)和利他动机(为儿童和社会服务)三个维度[11][12]。但具体哪些因素对从教动机具有重要影响及其作用机制如何仍存在着较大争议。郭方涛认为,社会效用价值、社会经历因素是影响地方院校免费师范生从教动机的最重要因素[13]。郑建萍等人的研究发现,职业院校新进教师表现出较强的内部动机,以及工作的稳定性这一外部动机[14]。傅廷奎等人认为,社会对教师的关注度及工作压力是影响教师从教动机的主要因素[15]。在国际研究中,发达国家教师的从教动机表现出明显的内部动机和利他动机,而外部因素的激励则在发展中国家中占据主导地位。具体而言,一项跨国的比较研究发现,与儿童一起工作和对社会贡献的渴望是进入教师行业的主要原因[16];同样,英国和挪威职前教师的从教动机也选择了利他动机[17];澳大利亚三所大学的职前教师认为,从教动机中最大的激励因素是感知教学能力、教学的内在价值和对社会贡献的渴望[18]。相反,来自文莱、津巴布韦和喀麦隆等不同社会文化背景的研究表明,工资、工作保障和职业地位等外在动机更重要[19][20][21];来自土耳其的一项研究表示,利他动机在女性中起主导作用,而基于金钱的外在动机在男性中起主导作用[22]。根据现有的文献,很难推测人们为什么选择从事教师工作,他们的不同反应可能是由于他们生活在不同的文化、社会和经济环境中[23]。

(二)研究方法和工具

当前的研究方法以FIT-choice量表为代表的量化研究为主,理查森(Richardson)和瓦特(Watt)基于动机理论、期望-价值理论和自我认同理论,将任务需求、任务回报、自我认知、内在价值、社会效用价值、社会化影响和备选职业等因素纳入量表,建构了教师择业动机模型[24]。但具有企业工作背景的职业院校教师其社会经历和个人基本情况相比“从学校到学校”的师范生或教师来说更为复杂,同时尚未有研究证明FIT-choice量表对中国职业院校企业工作背景教师从教动机的研究具有适切性。遗憾的是,当前也少有研究通过质性研究的方法深入探讨教师从教动机的建构过程。

(三)研究对象

以往有关教师从教动机的研究对象集中在师范生上,主要探讨师范院校人才培养质量与师范生从教动机的影响关系[25];近几年,逐渐关注到在职教师的从教动机,研究主题主要集中在不同群体之间从教动机的差异性比较上,如性别差异、所教学科差异和教龄差异[26]。总之,研究群体多以普教领域的教师(尤其以免费师范生、特岗教师等政策性教师)为主。仅有少数研究关注到职校教师的从教动机,这些研究中也提及具有企业工作背景职校教师的从教动机,对于他们来说教师择业动机受到自我效能、学习经历、与青少年一起工作的影响[27],但瑞士研究者伯格(Berg)等人的研究却发现,具备多年企业工作经验的教师进入职业学校从教主要是因为外界偶然提供的机会[28]。

总体来说,以往研究多采用量化研究的方法,无法对研究对象的“生活故事和意义建构做出‘解释性理解,缺乏对事物复杂性和过程性深入、细致的考察”[29];在研究对象上,职业院校企业工作背景教师甚少成为被研究群体;以往的研究内容对于哪些因素对从教动机具有重要影响作用及其作用机制如何仍存在着较大争议,且主要集中探讨教师从教动机对师资培养和专业发展所产生的影响和启示。鲜有研究从教师从教动机对教师来源影响的角度,探究他们为何愿意从企业来到职校工作,又如何针对他们的需求去吸引企业高技能人才进入到职教师资队伍中。

三、研究设计

(一)研究方法

本研究采用扎根理论研究方法,该理论由施特劳斯(Anselm Strauss)和格拉泽(Barney Glaser)于1967年提出,其基本分析思路在于采用归纳的方式,对现象不断加以分析与整理,同时与理论框架进行比较,从而构建理论模型。资料的搜集和分析与理论的发展是彼此相关、彼此影响的。扎根理论以编码作为分析工具,由开放编码、主轴编码和选择编码组成。本研究使用开放性问题,采用半结构化深度访谈,过程中鼓励受访者讲述内心真实想法,笔者全程保持参与者的姿态,避免先入为主的引导和提示。在征求受访者同意的前提下,对访谈过程进行了全程录音,避免了重要信息的遗漏,为数据分析提供了真实的原始数据。

(二)研究工具

笔者结合已有研究,自行编制了半结构式访谈提纲。访谈所要考察的内容主要围绕两个方面:第一,企业工作背景教师是基于何种原因从企业高技能人才走向从教之路的,如“当初是基于哪些考虑选择转行做中职教师呢?”;第二,当前阻碍企业高技能人才到中职学校从教的因素有哪些,如“您在从企业转到学校工作的过程中有遇到哪些问题吗?”。

(三)样本选取与数据采集

通过便利抽样与标准抽样相结合,本研究选取上海市7所中职学校15名具有3年及以上企业工作经历并具备该行业高级专业技术职称的中职学校专业教师作为访谈样本,对受访者进行一对一的深度访谈,每次时间为30~40分钟,让被访者有充分的思考和表达余地。随机选择12份访谈记录进行编码分析和模型建构,另外3份访谈记录则用作理论饱和度检验,见表1。调研完成后,根据笔记和录音整理成文本资料,并对有问题的内容通过电话、邮件等方式回访。确认后访谈资料由两位编码员分别登录,并互相印证文本内容,以充分保证访谈数据的内在效度。

四、范畴提炼与模型建构

(一)开放编码阶段

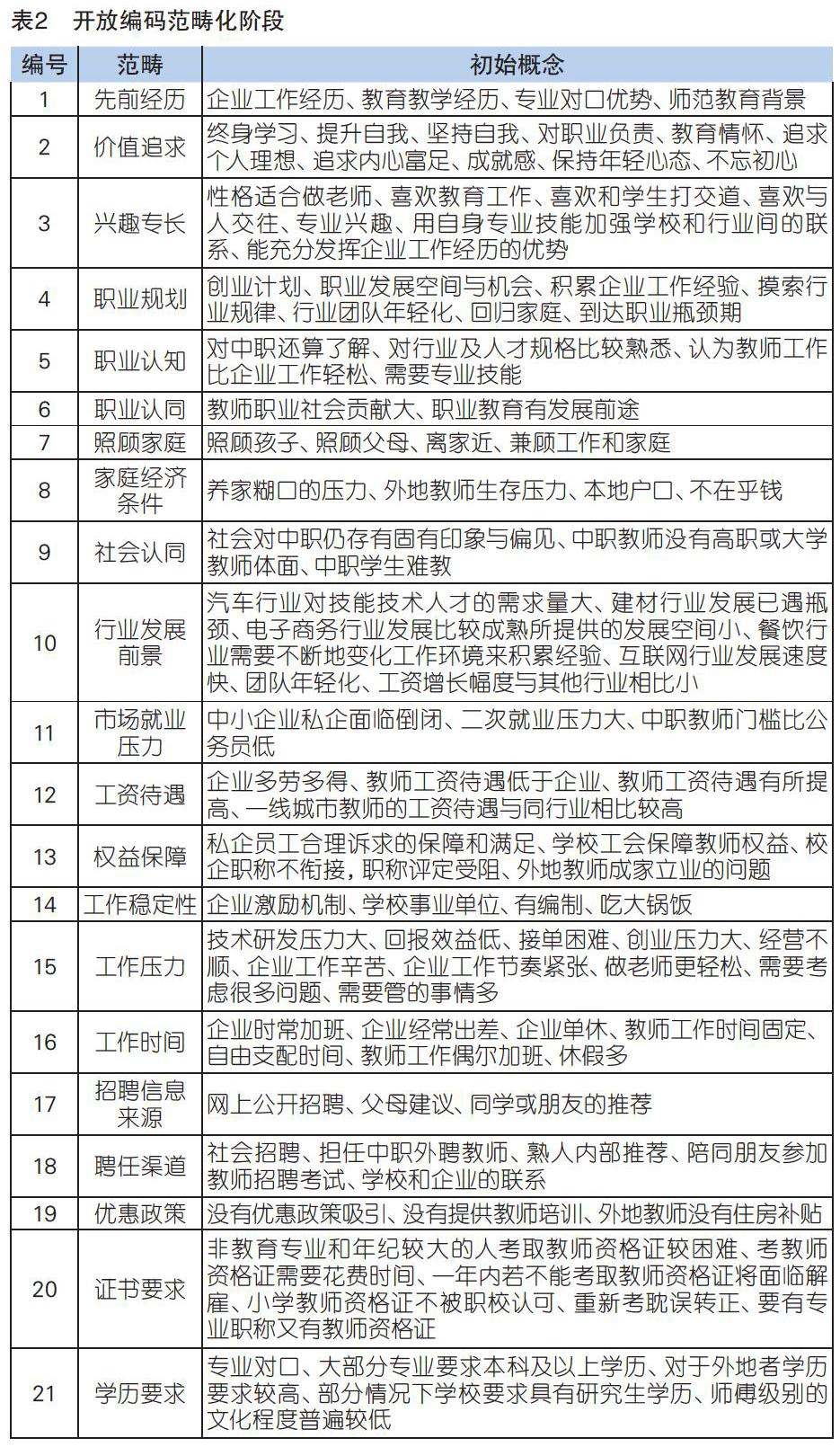

开放编码按所获资料本身的状态,自由呈现概念和范畴,将访谈资料和抽取的概念打破、揉碎并重组,以期指认现象、界定概念、发现范畴。通过对访谈资料多次整理,尽量排除主观偏见和个体偏好的影响,最终从资料中抽象出105个概念和21个范畴,分别是先前经历、价值追求、兴趣专长、职业规划、职业认知、职业认同、照顾家庭、家庭经济条件、社会认同、行业发展前景、市场就业压力、工资待遇、权益保障、工作稳定性、工作压力、工作时间、招聘信息来源、聘任渠道、优惠政策、证书要求、学历要求,见表2。

(二)主轴编码阶段

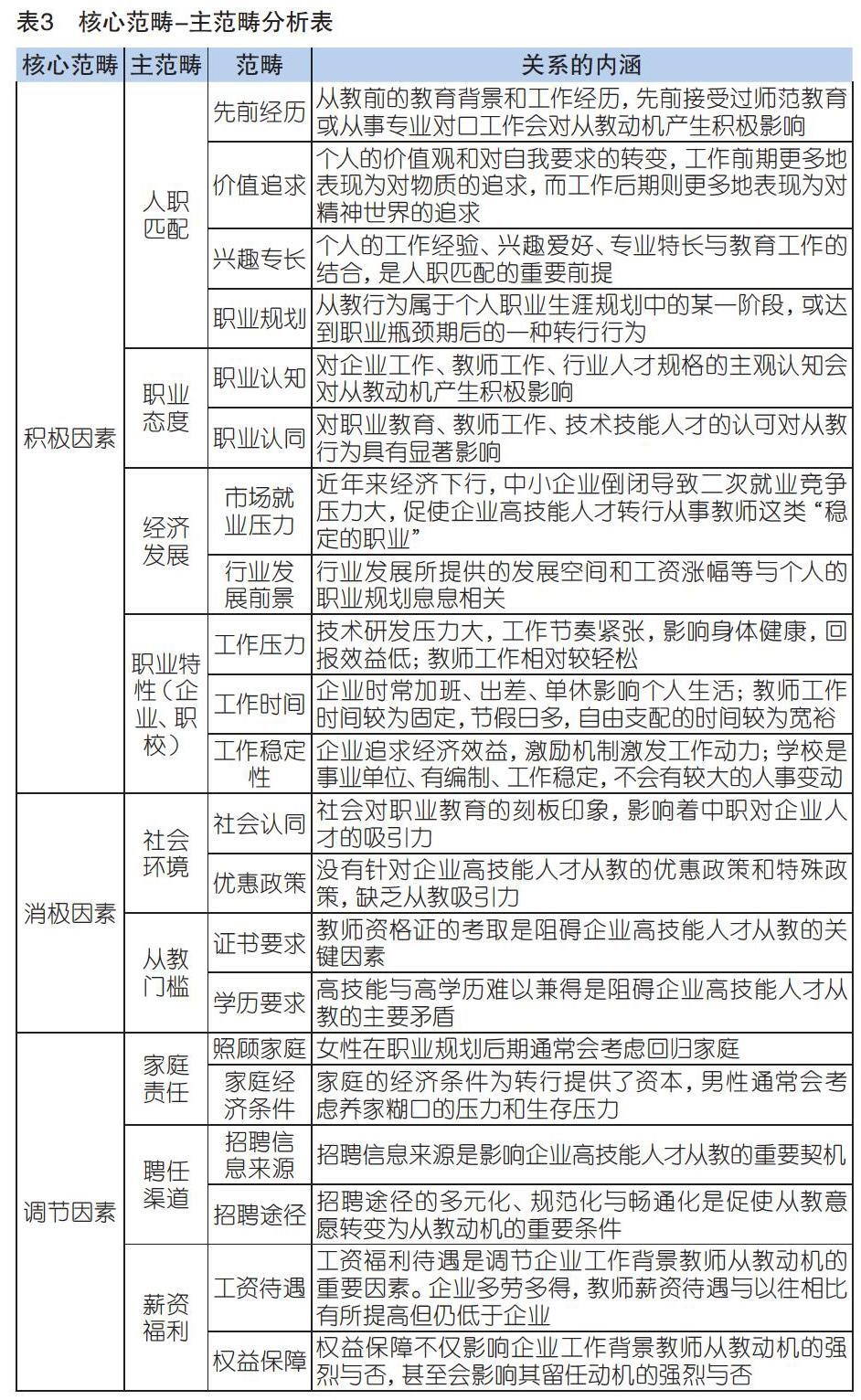

在开放编码阶段,所获得的初始概念与范畴是独立的,通过主轴编码阶段,发现、建立范畴之间潜在的各种联系,从而确定主范畴。这一阶段将概念类属通过因果关系、现象、情境、中介条件、行动/互动策略、结果等进行有机连接[30],并通过分析和比较发展出主范畴。本研究在主轴编码阶段根据不同范畴在概念层次上的情境关系和相似关系归类,归纳出9个主范畴,分别是人职匹配、职业态度、经济发展、职业特性、社会环境、从教门槛、家庭责任、聘任渠道、薪资福利,各范畴之间形成若干关系,见表3。

(三)选择编码阶段

选择编码聚焦于完善核心范畴,考虑核心范畴与主范畴的关系,以期构建理论模型。深入分析9个主范畴发现,企业工作背景教师的从教动机主要受到三类影响因素的作用:积极因素对企业工作背景教师的从教动机起促进作用;消极因素对其从教动机起阻碍作用,但在一定条件作用下可转变为积极因素;调节因素则会因具体情况成为积极因素或消极因素,因此其可能起到促进作用,也可能起到阻碍作用,见图1。

五、研究结果分析

从扎根理论研究视角,对所收集的访谈资料进行编码分析,将影响企业工作背景教师从教动机的因素分为积极因素、消极因素和调节因素。

(一)积极因素

1.经济发展

职业教育与社会经济和生产力发展息息相关。随着我国市场经济的发展,行业的发展前景也深刻影响着与之专业相对应的职业教育本身,并间接影响着个体的职业选择与规划。通过梳理分析发现,对经济发展影响的理解可分为两个层面:一是传统行业前景堪忧迫使跳槽转行。有受访者表示,自己从前在企业任职的行业发展前景近几年并不好,不仅自己个人发展空间受限,裁员现象更是时有发生,迫使企业高技能人员“跳槽”转行,面对二次就业的竞争压力,企业高技能人才更倾向于转行从事教师这类“稳定的职业”。二是新型产业崛起激发职业教育活力。近2/3的受访者认为,未来中国劳动力市场对高精尖技术技能人才需求量只增不减,职业教育有着极大的发展机遇和前景,因此他们愿意到职业学校从教。由此可见,随着制造強国战略实施,我国产业结构优化升级,行业发展日新月异,给企业高技能人才的职业规划提供了更多的选择空间和可能。

2.人职匹配

企业工作背景教师通过从事教师工作完成职业生涯规划的转型,发挥个人经验优势、兴趣专长,实现价值追求、获得精神世界的富足,从而达成人职匹配。在访谈过程中,30%的受访者表示自己转行是因为即将面临或正面临“职业瓶颈期”,主要分为两种情况:一是个人价值观和对自我要求的转变。工作前期更向往对物质的追求,而工作后期则更多地追求精神世界。二是身处更新换代较快的行业。如互联网行业,若个人学习的速度跟不上企业发展的速度则极易被年轻群体所取代而陷入职业瓶颈期。为了获得更好的职业发展,这部分群体就会选择转行,而教师这一职业变成了他们的优先选项。此外,有受访者表示,“以前学的计算机专业,当时觉得通信IT行业应该很火爆,所以就选择了那个(专业)。(但)我以前也是师范大学毕业的,所以(现在)做老师也算是不忘初心(受访者L)”。也就是说,师范教育的经历或从事专业对口工作的经历会对从教动机产生积极影响,先前的相关经历会使他们在转型过程中有信心能够胜任教师这一职业。因为他们可以将个人的行业经验、兴趣爱好和专业特长等与教书育人相结合,最终实现人职匹配。

3.职业态度

职业态度对企业工作背景教师的从教动机产生的积极影响,主要表现在职业认知和职业认同两个方面。职业认知是对某种具体职业的认识和评价,是一种主动或被动认识职业的过程或活动[31]。有受访者表示“我本身对汽修行业和这个专业中职毕业生的情况比较熟悉,所以在进入职校做教师的过程中也感到比较顺利(受访者T)”。职业认同则能让教师发自内心地接受自己从事的职业[32],认为“老师是一个不错的职业,个人觉得职业教育也很有前途(受访者D)”,并对之充满信心和情感。由于对职教教师工作的了解和认同,引发了其从教动机,同时也促使其在转型过程中能够顺利克服所遇到的各种困难。

4.职业特性

企业和学校是性质截然不同的工作场所,有着不同的职业特性,两者对于企业工作背景教师从教动机的影响是此消彼长的相互作用关系,主要表现在工作压力、工作时间和工作稳定性三个方面。有近50%的受访者表示在企业工作所承受的压力更大,主要源于技术研发压力大、回报-效益低、工作节奏紧张等,巨大的工作压力甚至严重影响了他们的身体健康。而在学校工作则相对轻松一些,无论是工作强度还是工作力度都比在企业时更易接受。因此基于时间成本、照顾家庭和陪伴亲友的考虑,随着“慢生活”理念的不断推广,越来越多的企业技能人才,特别是女性愿意选择工作时间相对固定轻松的中职学校。同时,作为国家事业单位,中职学校工作的稳定性可以得到充分保障,即不易失业,对工作能有确切的把握和掌控。因此基于对工作安全感的考量,企业高技能人才会选择到更加稳定可靠的中职学校任教。

(二)消极因素

1.社会环境

社会环境潜移默化地影响着个体的观念和行为。当前,公众对职业教育存在的刻板印象影响了职教教师的职业名声,在一定程度上阻碍了企业高技能人才选择成为职教教师。有受访者直接表示,“我觉得(目前职业学校对企业高技能人才)没有什么太强的吸引力。企业高技能人才(即使要过来)可能不会来中专的,可能会去高职、大学……(因为)社会上很多人还是不知道中职发展到什么情况了,还是存在一定偏见(受访者W)”。大众对职业教育,乃至职教教师仍普遍存在消极认同,这直接导致了职教教师社会身份地位的降低;间接影响了个体自我职业认同,极可能导致个体无法从中获得足够的尊重和职业满足感。可见,社会对职业教育的消极认同会对企业技能人才选择到职业院校尤其是中职学校从教产生消极影响。在政策环境方面,当前尚未匹配专门针对企业高技能人才到职业院校从教的优惠政策或特殊政策,缺乏从教吸引力,主要表现在企业高技能人才的薪资待遇和专业发展等方面的政策保障,如有受访者表示,“(相比企业),教师工资待遇较低,买房等现实问题(不解决),难以在一线城市立足(受访者L)”。配套政策不健全,让有从教意愿的企业高技能人才望而却步,同时也制约着企业工作背景教师职后的专业发展。

2.从教门槛

从教门槛是一把标尺,保障了职教师资队伍的质量;同时也是一道屏障,门槛的高低决定了企业高技能人才能否“进得来”。研究发现,从教门槛过高已成为阻碍企业高技能人才从教的关键因素,主要体现在证书要求和学历要求两个方面。在证书要求上,当前中职学校对于职教教师“复合型”和“双师型”的要求较高,不仅要求其具备专业技术职称同时必须持有教师资格证书。但绝大多数受访者表示考取教师资格证难度较高,且花费时间较长,特别是对于没有接受过师范教育或是年纪较大的人来说。但当前政府或学校并没有为他们提供相应的教师资格证考试培训,“如果他们之前没有教师资格证,现在就必须一年内拿到,万一拿不到会面临被解雇的下场(受访者X)”;在学历要求上,尽管当前相关政策规定“对于特殊高技能人才可适当放宽学历要求”,但实际情况是中职学校在招聘过程中仍要求本科学历甚至是研究生学历。本科及以上的学历要求、教师资格证要求等硬性准入条件成为制约企业高技能人才从教的关键因素,但现实情况是,我们必须面临“技能强”与“理论强”、“高技能”与“高学历”之间难以兼得的矛盾。

(三)调节因素

1.家庭责任

家庭责任对企业工作背景教师的影响呈现出明显性别特征,性别角色的差异和分工牵绊着个体的职业选择,主要表现在回归家庭和家庭经济条件两个方面。大多数企业高技能人才转行的年纪处于30~40岁之间,受“男主外,女主内”的传统观念影响,女性在这一阶段会将家庭作为重心。因此,女性受访者们大多表示成为职教教师是出于家庭需要,“想照顾孩子”“想陪伴家人”,而教师这一职业能“有更多的时间”来实现这一需求。而男性受访者表示他们面临着买房、养家糊口等巨大的经济压力,教师薪资相较于企业并不是那么可观,这也是中职学校企业工作背景女教师在数量上多于男教师的原因。反之,良好的家庭经济条件能为企业高技能人才提供转型支持。一名曾经创立了装修公司的室内艺術设计专业教师表示,到中职学校从教“无所谓,不要钱,本身就是上海人,家里面条件还可以”。

2.薪资待遇

对薪资待遇的考虑是每一位求职者不可回避的问题,也是影响企业工作背景教师从教动机的主要因素。在访谈过程中,几乎所有的受访者都提到了这一影响因素,主要体现在工资待遇和权益保障上。在工资待遇上,一方面,受访者普遍认为,企业实行激励机制,薪资待遇高,因此大部分企业技能人员,特别是高技能技术人员并不愿意放弃高薪酬;另一方面,由于某些行业存在其特性,工资涨幅相对较慢,这也促使企业高技能人才转行从教。近年来,随着职业教育重要性凸显,教师地位逐渐提升,国家愈发重视教师薪资保障。“工资待遇相对于他的行业来讲比较高的……就会吸引企业的人来做老师(受访者J)。”在权益保障上,一方面,存在着以赢利为主要目的的私企对于员工的合理诉求难以保障的问题,而学校工会却能够保障教师权益;另一方面,有受访者表示学校并没有为外地教师提供相应的住房补贴,此外,“企业职称学校不认同,职称评定受阻(受访者C)”,这些问题不仅削减了企业高技能人才到职业学校从教的积极性,同时也影响着他们的职后发展。

3.聘任渠道

聘任渠道是企业高技能人才通往从教之路的大门,其能促使个体将想法和意愿转变为实际行动,是影响企业工作背景教师从教动机的重要条件,主要呈现出“自发搜寻”“偶然获得”及“校企联系”三种渠道。“自发搜寻”是指企业高技能人才主动自发地从网上获取一些教师招聘等信息,由于是自发行为,这类人群具有较为积极主动的从教动机;“偶然获得”是指企业高技能人才通过偶然机会来获得这份工作,如通过熟人介绍,无意间看到招聘信息,或因为“我的同学问我要不要一起去参加招聘考试。我们就一起去报名考试了,我考上了,所以我就做了一名老师(受访者J)”,这类人群在获得从教机会前并没有进行明确的职业规划,因此他们存在较为被动的从教动机;“校企联系”是指企业高技能人才原先所在的企业或本人与中职学校之间本身存在着紧密的联系,如有受访者表示“我本身就是这个职业学校的外聘专家(受访者H)”,这类人群由于先前对职业教育领域和职教教师工作已经具备一定的了解,从教不过只是“兼职教师”和“专职教师”身份的转变,因此他们具有积极主动的从教动机。

六、研究建议与展望

(一)提升职教教师社会认同,巩固职业教育的类型地位

当前,在我国产业结构调整优化的背景下,职业教育早已成为社会经济发展的重要基础,但社会对职业教育的认识普遍还停留在将其视为普通教育的补充。受此刻板印象影响,职教教师这一职业的社会地位并不高。通过调查发现,社会大众对职业教育、对职教教师的看法实际上在潜移默化中影响着企业高技能人才的从教动机。因此,要确保企业高技能人才真正发自内心“愿意来”中职学校从教,提升职业教育和职教教师社会认同和地位是外部大环境必须作出的改变。除了加大政策支持力度外,还需要利用电视、网络、报纸等主流媒体加强对职业教育正向宣传,让民众充分了解我国职业教育的发展成果和重要作用,破除过去“唯学历”“唯文凭”的根深蒂固观念,明确“职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位”,从本质上提高社会对职业教育的认同和对职教教师的肯定,从而加深企业高技能人才对职教教师的理解,即职教教师这一职业所具有的深刻价值和意义。提高职教教师的社会地位和大众对其的积极认同,不仅为企业高技能人才从教提供了良好和谐的社会环境,也间接增强了其从教的使命感和成就感,激发了从教动力。

(二)完善企业高技能人才从教相关配套政策,加大政策宣传和解读力度

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年》明确指出“建立健全技能型人才到职业学校从教的制度”,2019年印发的《国家职业教育改革实施方案》和《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》更是将企业工作经验纳入“双师型”教师队伍建设的重要考量范畴。由此可见,国家已出台一些旨在激励和规范企业高技能人才从教的政策文件。但从现实情况来看,目前的政策制度并不完善,尚未制定专门指导规范企业高技能人才到职业学校从教的政策文本,且对相关政策的宣传大多只停留在职业教育领域,而政策实施的对象——企业高技能人才对政策具体内容的了解却寥寥无几,直接导致政策实施无法达到预期成效。因此,目前亟须国家政府和相关部门继续实施和完善企业高技能人才从教的激励制度,为企业高技术技能人才参与职业教育提供外部制度保障。一是构建灵活的教师准入制度。目前,“学历至上”的单一硬性准入门槛筛去了那些真正拥有扎实技能的企业工作背景人才,破除“学历一刀切”而构建灵活化的准入机制是人才“进得来”的关键。除必要限度的学历要求外,应当通过技术技能水平、各类证书等级或教育教学能力等多元评价方式综合考量。二是提供职教师资职前培训。对于缺乏师范教育背景的企业高技能人才来说,教师资格证的考取是较为困难的,且政府和学校在其入职前后均未向他们提供相应的教师资格证考取培训服务,只有一些社会培训机构提供该服务,但培训费用较高。因此,政府可以为有意向到中职学校任教的企业高层次技能人才提供相应的教师资格证培训补贴,鼓励他们到中职学校任教。三是完善中职教师职称评定制度。当前企业高技能人才到职业学校任教面临着校企职称不衔接的窘境。根据2019年8月人社部、教育部颁布的《中等职业学校教师职称评价基本标准》,高级讲师职称对于企业工作背景教师的资历要求为“具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历,在讲师岗位任职满5年”,评判的标准是工作年限、学历和从教年限。这就意味着,企业高级技师到中职学校任教却只能抛弃以往企业体系中的专业技术职称转而从学校职称体系中的助理讲师开始评定。这极大打击了企业高技术技能人才到中职学校任教的积极性,应当适当参考企业高技术技能人才先前专业技术职称,结合其在校任教表现完善中职教师职称评定制度。四是提升职教教师薪资待遇。要吸引企业技能人才从教,必须在合理范畴内尽可能地提高职教教师的薪资,进一步完善并提供更为人性化、全面的福利待遇。此外,应在政府的统筹组织下,充分利用互联网信息技术,加大对相关政策文本的宣传和解读力度,帮助企业高技术技能人才从“知道政策”到切实“了解政策”,最终实现“响应政策”。

(三)优化中职学校内部发展环境,增强企业工作背景教师的归属感

对于企业背景教师来说,一个良好的内部发展环境应包含专业发展和自主发展的时间空间、合理权益的保障以及高度认同的学校文化等。首先,参与培训是实现教师个人专业发展的重要一环,提供符合教师需求的培训机会,也是中职学校留住技能人才的重要途径。企业高技能人才的专业基础较为扎实,实践操作技能较强,但由于缺乏师范教育背景,教育理论基础相对比较薄弱。从2019年上海市新进教师培训的开展情况来看,还是属于“混合”式培训,没有对培训对象进行分类培训,这样不仅不利于企业高技能人才这类缺乏教育理论基础的教师对培训内容的理解,同样也不利于教育理论基础较好的教师在原有基础上获得针对性的提升。因此,在为中职教师提供培训时,应针对企业技能人才的特点,组织相应的培训内容。此外,学校管理者应该在能力范围之内给予企业工作背景教师充分的专业发展时间和空间,繁杂忙碌的工作会加大其心理落差,进而动摇其从教的决心,因此要留有一定的时间和空间让他们进行自我调节和适应,实现自主发展。其次,要切实发挥学校工会的作用,提升企业工作背景教师的主观幸福感,企业工作背景教师对于合法权益的保障是较为重视的,因此工会应关注企业工作背景教师的合理诉求,为其发声,关心他们的生活,提高他們的生活满意度和主观幸福感。最后,还应创建高度认同的校园文化“软环境”,增强他们的归属感,让企业工作背景教师能留下来,并且能得到发展,甘愿为职业教育的发展作奉献。

參 考 文 献

[1]中华人民共和国教育部,等.深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案[EB/OL].(2019-10-18)[2020-04-16].http://www.gov.cn:8080/xinwen/2019-10/18/content_5441474.htm.

[2]潘伊晖,姜红贵,涂克琴.中职教师素质提高培训现状探析——以工艺美术专业为例的实证研究[J].成人教育,2010(4):71-72.

[3]寇焱,门龙朋.中职工艺美术专业教师企业经历的作用探析[J].职教论坛,2014(24):33-36.

[4]蔺佩洋.西部农村小学教师从教动机与长期从教意愿研究[D].长春:东北师范大学,2017.

[5]K?nig J., Rothland M.. Motivations for Choosing Teaching as a Career: Effects on General Pedagogical Knowledge during Initial Teacher Education[J].Asia Pacific Journal of Teacher Education,2012(3):289-315.

[6][10]邓仕秀.城市小学教师择业动机研究——来自湖南省长沙市的调查[D].长沙:湖南师范大学,2008.

[7]王恒,王成龙,靳伟.特岗教师从教动机类型研究——基于全国特岗教师抽样调查数据的潜类别分析[J].教师教育研究,2019(1):51-57.

[8]赵飞,龚少英,郑程,等.中学教师择业动机、职业认同和职业倦怠的关系[J].中国临床心理学杂志,2011(1):119-122.

[9]Deci E. L., Ryan R. M.. Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior[J].Encyclopedia of Applied Psychology,2004(2):437-448.

[11]Brookhart S.M.,Freeman D.J..Characteristics of Entering Teacher Candidates[J].Review of Educational Research,1992(1):37-60.

[12] Kyriacou C., Coulthard M..UndergraduatesViews of Teaching as a Career Choice[J].Journal of Education for Teaching,2000(2):117-126.

[13]郭方涛.地方院校免费师范生从教动机研究[D].济南:山东师范大学,2018.

[14][28]郑建萍,周奕珺.职业院校新进教师从教动机研究[J].职教论坛,2019(1):83-91.

[15]傅廷奎,付婧.小学教师择业动机调查报告——从与新教师择业动机的比较视角[J].当代教育科学,2012(22):26-29.

[16]Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers[R].OECD,2005.

[17][23]Kyriacou C., Hultgren G., Stephens P..Student TeachersMotivation to Become a Secondary School Teacher in England and Norway[J].Teacher Development,1999(3):373-381.

[18][24]Watt H. M. G., Richardson P. W.. Motivational Factors Influencing Teaching as a Career Choice: Development and Validation of the FIT-Choice Scale[J].The Journal of Experimental Education,2007(3):167-202.

[19]Abangma M. A. A Study of Primary TeachersAttitudes Towards Realisation of School Curriculum in English Speaking Cameroon[D].London: University of London,1981.

[20]Chivore B. R. S.. Factors Determining the Attractiveness of the Teaching Profession in Zimbabwe[J].International Review of Education,1988(1):59-78.

[21]Yong B. C.. Teacher TraineesMotives for Entering into a Teaching Career in Brunei Darussalam[J].Teaching and Teacher Education,1995(3):275-280.

[22]Kemal Yüce, Esin Y. ?ahin, ?mer Ko?er, Fatih Kana. Motivations for Choosing Teaching as a Career: A Perspective of Pre-service Teachers from a Turkish Context[J].Asia Pacific Education Review,2013(3):295-306.

[25]宋萑,王恒,張倩.师范生教师教育质量认可度及其对从教意愿的影响研究[J].湖南师范大学教育科学学报,2018(2):48-54.

[26]孙晓青,陈立钢.皖南山区农村教师从教动机研究[J].合肥师范学院学报,2015(5):1-5.

[27]柴德意,齐玥.高职院校青年教师从教动机研究[J].文化创新比较研究,2019(26):136-137.

[29]陈向明.在行动中学做质的研究[M].北京:教育科学出版社,2003:1.

[30]陈向明.扎根理论在中国教育研究中的运用探索[J].北京大学教育评论,2015(1):2-15+188.

[31]徐佳.中职生职业认知培养的教育价值与意义探究[J].江西化工,2019(6):198-200.

[32]蒋晓虹.教师职业认同程度和教师职业发展[J].东北师大学报:哲学社会科学版,2012(1):231-233.

Analysis of Influencing Factors of Teaching Motivation for Teachers in Secondary Vocational Schools with Enterprise Working Experience

——Research Based on Grounded Theory

Shi Wenqing, Li Qi, Tang Shuai, Liang Shoushi, Kuang Ying

Abstract Based on grounded theory, this study conducted in-depth semi-structured interviews with 12 teachers from 7 secondary vocational schools in Shanghai. By coding and analyzing the interview data, this paper constructs a model of influencing factors of secondary vocational school teachersteaching motivation from three dimensions: positive factors (economic development, personnel job matching, professional characteristics, professional attitude), negative factors (social environment, teaching threshold) and moderating factors (family responsibility, salary and welfare, employment channels). Among them, the positive factors promote the teachersmotivation to teach from the enterprise background; the negative factors hinder the teachersstarting teaching motivation, but under certain conditions, they can change into positive factors; the moderating factors can become positive factors or negative factors according to the specific situation, so they may play a promoting role or a blocking role. Based on the model, we should change the negative and moderating factors into positive ones, and attract the high-skilled talents from enterprises to secondary vocational schools by improving the social identity of vocational teachers, improving the relevant supporting policies for high-skilled talents to become teachers, optimizing the internal development environment of secondary vocational schools.

Key words teachers with enterprise working experience; high-skilled talents of enterprise; secondary vocational schools; teaching motivation; grounded theory

Author Shi Wenqing, master of Vocational and Adult Education Institute of East China Normal University and National Research Institute for TVET Teaching Materials (Shanghai 200062); Li Qi, master of Vocational and Adult Education Institute of East China Normal University and National Research Institute for TVET Teaching Materials; Tang Shuai, Liang Shoushi, Kuang Ying, Vocational and Adult Education Institute of East China Normal University and National Research Institute for TVET Teaching Materials