论罗山皮影戏“一曲多用”现象形成的原因

——以伴奏音乐中的唢呐接腔为例

王传历

(三峡大学艺术学院,湖北 宜昌 443002)

在中国传统戏曲音乐发展的历史长河中,“一曲多用”是一种非常普遍的现象。这种特殊的创作方法不但没有阻碍戏曲音乐的发展,反而给其注入了新的活力。“‘一曲多用’并不是戏曲音乐创作思维幼稚的权宜之计,而是一种与戏曲虚实兼备的程式性特征相适应、与对象(民众)的审美习惯相切合的创作方法。”[1]

一、“一曲多用”原则在罗山皮影戏中的应用

(一)罗山皮影戏音乐概况

罗山皮影戏是流传于淮河流域豫南一带的一种民间戏曲,该剧种于2008年被列为国家级非物质文化遗产。据《罗山戏曲志》记载,皮影戏于明嘉靖年间传到河南罗山县,之后便成为当地人民生活不可缺少的一部分。无论是大型的节日庙会,还是小型的婚丧嫁娶、动土入宅等,都有皮影戏班的身影。对于当地人而言,它不仅仅是乡民茶余饭后的一种娱乐消遣方式,更是维系当地民众信仰体系的一种精神寄托。

受豫南民歌的影响,罗山皮影戏的音乐也是以徵调式(1)“(豫南民歌)从调式上看,多是五声性的微调式,其次是羽调式、商调式、宫调式,角调式极少见到。”引自李敬民.豫南民歌旋法特征研究[J].天津音乐学院学报,2000,(3)。为主,节拍多是2/4。与其他戏曲不同的是,罗山皮影戏的唱腔音乐和伴奏音乐是不同步的,艺人唱完,后台的伴奏才开始接腔。其伴奏音乐又可以分为唢呐乐和打击乐两个部分,而唢呐乐有一个非常重要的特征就是“一曲多用”。

(二)罗山皮影戏中唢呐乐的“一曲多用”

罗山皮影戏音乐以板腔体为主,曲牌体为辅,其中有板有眼的板式有五种,它们分别是慢二流扣、快二流扣、一字板、丑角唱腔、寒调唱腔。笔者曾在硕士论文《罗山皮影戏家庭愿戏的调查研究》中对罗山皮影戏的伴奏音乐做过具体的分析,得出结论“在伴奏音乐方面,罗山皮影戏除了寒调外,其余四种板式的唢呐接腔是大同小异的”,[2]也就是所谓的“一曲多用”。

1.慢二流扣的唢呐接腔

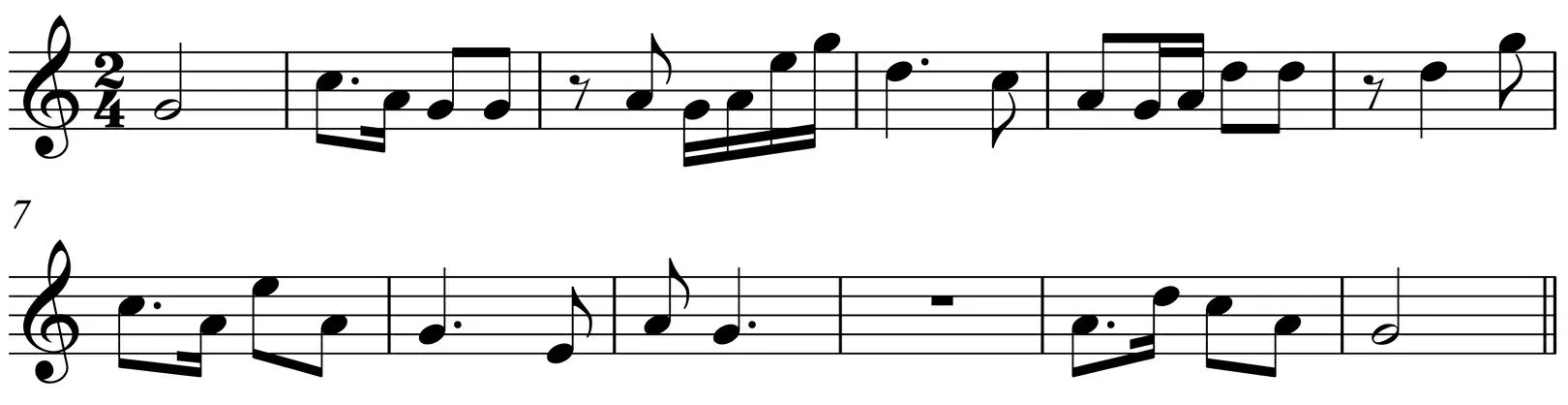

以慢二流扣的经典剧目生角唱段《同是瑶台赴会人》为例,整个伴奏音乐的唢呐接腔就是一个扬腔接腔(谱例1)和一个平腔接腔(谱例2)在循环使用。

谱例1

(摘自赵彦超主编《罗山戏曲志》,1989年,第41页)

谱例2

(摘自赵彦超主编《罗山戏曲志》,1989年,第41页)

从谱例1和谱例2的对比来看,两条接腔都是从sol开始,然后进行了四度大跳,只不过谱例2在紧收的基础上间插la作为缓冲。第三小节完全一样,利用十六分音符使主音sol快速爬升到高八度,在四度下跳到re之后,进行了一系列的变奏,最终都稳稳地结束在sol上。sol-do(高音)-sol构成了一个令人印象深刻的主题框架。

2.丑角唱腔的唢呐接腔

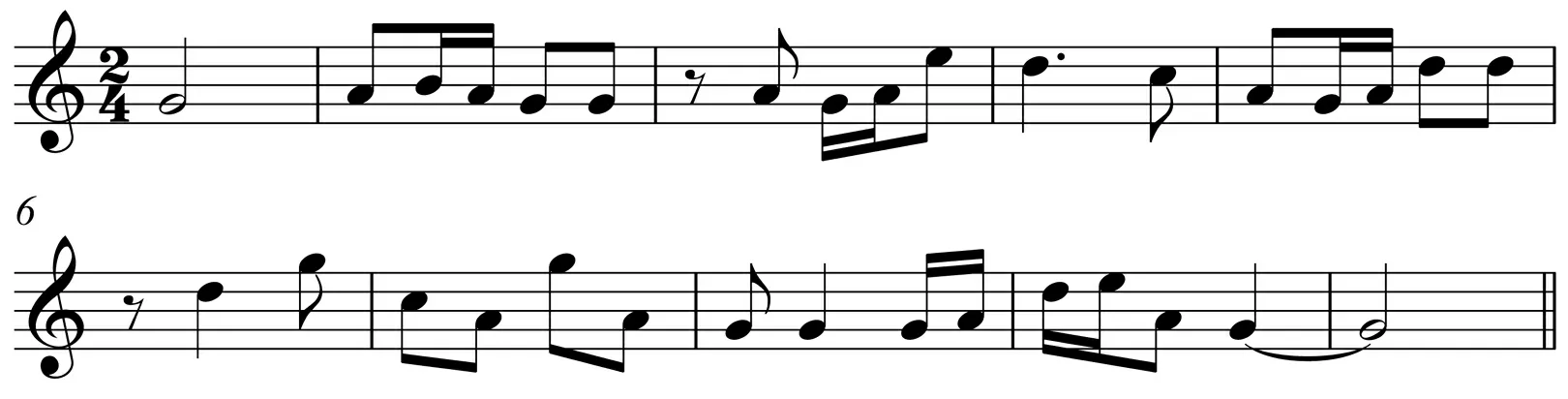

以丑角唱腔的经典剧目《诊病少不了风流先》为例,整个伴奏音乐的扬腔接腔和平腔接腔基本相同,只有个别小节出现了加花变奏,呈现为一个曲调(谱例3)的循环使用。

谱例3

(摘自罗山县文化局内部资料)

从谱例1和谱例3的对比来看,第一小节到第五小节除了个别的经过音和休止符出现在强拍上,几乎没有区别。此外,在两条接腔的结尾处,同样插入一个全休止小节,利用这一短暂的时间给人们留下悬念。后面两小节采用相似的节奏型,经历四度大跳之后,回落到sol上。

3.快二流扣的唢呐接腔

以快二流扣的经典剧目净角唱腔选段《何必与我来刁难》为例,整个伴奏音乐的唢呐接腔是一个平腔接腔(谱例4)的循环使用。

谱例4

(摘自赵彦超主编《罗山戏曲志》,1989年,第45页)

从谱例3和谱例4的对比来看,相似的程度就更高了。第一、三、四、五小节以及最后一小节的音完全相同。此外,二者的节奏型也几乎相同。

4.一字板的唢呐接腔

以一字板的经典剧目闺门旦唱腔选段《渴饮赢洲茶》为例,整个伴奏音乐的唢呐接腔呈现为一个平腔接腔(见谱例5)的循环使用。

谱例5

(摘自赵彦超主编《罗山戏曲志》,1989年,第46页)

从谱例2和谱例5的对比来看,前三小节一模一样,从第四小节的后半部分才开始出现变化,采取了换尾的手法。除了谱例5多了一个切分音的节奏型,两个谱例的节奏也极为相似。

综合以上分析,从纵向上来看,罗山皮影戏每个板式的唢呐接腔都是单个旋律的“重复”使用。从横向上来看,罗山皮影戏不同板式的唢呐接腔也存在着极大的相似性。或者说,它们是由一个旋律发展而来,只是在长期的传承过程中发生了自身的裂变而形成了“一曲多用”这种现象。这个“一曲”就是那个被历代人们熟悉的音乐框架,“人们就在这个框架上,年复一年、代复一代地唱奏着不走样的但确是无比丰富的歌乐。”[3]总而言之,“一曲多用”是罗山皮影戏伴奏音乐最重要的特征之一。

二、罗山皮影戏“一曲多用”现象形成的原因

(一)中国传统音乐的不确定性

不同于西方音乐的严谨和理性,中国传统音乐以自由和感性为主,它的最大特点就是不受“原则”的束缚,充满着各种不确定性。首先是音乐形式的不确定性,包括旋律上的自由、结构上的不规整等等。学术界关于此已经有很多研究成果,如沈洽提出在汉民族传统音乐体系中,音腔是一种客观存在。“所谓腔,指的是音的过程中有意运用的,与特定的音乐表现意图相联系的音成分(音高、力度、音色)的某种变化 。所以,音腔是一种包含有某种音高、力度、音色变化成分的音过程的特定样式。”[4]蓝雪霏指出“游移”是打开我国民间音乐结构规律之门的钥匙之一,这一结构原则指“中国民间音乐传承中存在的一种对于其自身音乐原型——基本音调框架的邻位徘徊移动。”[5]

其次是演唱演奏方法的不确定性。中国传统文化具有非宗教性的特征,因此它建立在丰厚的人文精神基础之上,重情重心的原则使得中国传统音乐在演唱演奏时可以根据情感的需要即兴奏唱。

最后是传承上的不确定性。与中国传统音乐自身的不确定性相对应的是,其在历史上的传承以“口传心授”为主,也就是主要依靠人们并不可靠的记忆。“尽管不少音乐出现了记谱法,如文字谱、减字谱、工尺谱等等,但由于中国传统音乐谱记录的只是曲调的骨干音或乐器演奏的音位、指法,其音高时值不确定,传承中不能也不可能完全依谱传声。”[6]

中国传统音乐形式、演唱演奏方法的不确定性与传承上的不确定性,为“一曲多用”这种现象的形成提供了优渥的土壤,并为它的广泛应用提供了合法性。郭乃安早在20世纪60年代就提出了民间曲调的可塑性,即同一个民间曲调能够适应不同内容的歌词的现象。这是由民间音乐的集体创作性决定的,它主要采用旧曲填词和旧曲改造的创作方式。[7]其实作者想指出的无非就是民间音乐中存在着大量的“一曲多用”现象。罗山皮影戏是罗山人民集体创作的结晶,它的“一曲多用”正是在无数人口耳相传的过程中形成的。

(二)戏曲的程式性和灵活性

我们不能简单地把“一曲多用”的“一”等同为数字上的“一”,这个看起来“似乎有‘僵化’之嫌的‘一’,却承载着充分的表现空间,并在一个个具体可感的艺术形象中,幻化出千姿百态的‘多’。”[8]这里体现了我国古代的朴素唯物辩证主义思想,“一”和“多”在戏曲中也可以演变为戏曲特有的程式性和灵活性。正是这样一对矛盾体,在漫长的戏曲发展历史过程中形成了相互对立而又相互统一的“一曲多用”手法。

1.戏曲的程式性

罗山皮影戏在长期的创作和表演中形成了程式化的人物造型、舞台布局等。如程式化的人物造型——“罗山皮影中的人物造型统称又叫‘扦子’,扦子分为上扦、中扦和下扦,上扦一般代表有身份有地位的人,中扦指一般的平民老百姓,下扦指女性。……罗山皮影‘一担箱’里的‘万能’的人物多,‘专职’的人物少。”[9]

程式化的舞台布局。一般邀请皮影戏班到家里演出,案台和影幕要正对着东家的大门。影棚的左侧和右侧各拉一条线,左边的称大线,挂男影人;右边的称小线,挂女影人。此外,影棚中间拉一条线称中线,挂各种影戏的道具,并且以中线来区分前台和后台。罗山皮影戏班一般靠两只箱子行走卖艺,演出时装影人的“乾箱”必须放舞台的左边,装乐器的“坤箱”必须放舞台的右边。

“戏曲音乐具有程式性的特点。这种程式性的显著标志,就是对旧有的传统曲调的反复沿用。”[10](P358)罗山皮影戏伴奏音乐的“一曲多用”现象恰恰证明了这一点。

2.戏曲的灵活性

关于“一曲多用”,在20世纪80年代引发了一场大争论。1986年,孙川在《人民音乐》发表文章《析“一曲多用”之本质谈戏曲衰落之现实》中提出:“戏曲音乐的独特的美恰恰是导致戏曲衰落在音乐方面的重要原因。这‘独特的美’就是其曲体结构的‘一曲多用’原则。”[11]随后又有几位学者相继在《人民音乐》发表文章对孙川的这一论断提出质疑,有韩溪的《一个错误的诊断——读〈析“一曲多用”之本质谈戏曲衰落之现实〉随想》(1987.5)、舒言的《关于戏曲音乐“一曲多用”问题的若干断想》(1987.5)、戈弘的《莫因“误诊”而“讳疾”——读〈一个错误的诊断〉有感》(1987.12)、王政的《“一曲多用”与戏曲音乐的艺术个性》(1988.3)等。

学术上的争论在所难免,只要不涉及人身攻击,是有利于学术发展的。很显然,戏曲衰落的原因不可能只归结于“一曲多用”。笔者倒是认为当今戏曲衰落的主要原因不在于创作的枯竭,而在于欣赏群体的萎缩。一个时代有一个时代的审美,随着电子影音时代的到来,多元的视听文化形式极大地丰富了人们的生活,挤占了传统音乐(戏曲音乐)的生存空间。但孙川先生的文章也不乏闪光点,他不但正视了戏曲衰落的现实,也指出了戏曲音乐存在的保守性和封闭性问题。只是他在总结戏曲衰落的原因时只看到了戏曲音乐的程式性,而忽视了其灵活性。

“一曲多用”固然是中国戏曲音乐程式性特征的一个表现形式,但在戏曲音乐程式性的基础上,还应该有“随心所欲而不逾矩”的灵活性。“一曲多用”只是一种相对的说法,其基本精神和立足点依然是“变”。否则,罗山皮影戏也不可能代代相传,并成为豫南文化宝库中的一颗璀璨明珠。

那个“一曲”在传承的过程中,或多或少会发生一些变化,但始终保持着自己本来的曲调和特征。从上文对罗山皮影戏伴奏音乐的具体分析中也可发现,这些唢呐接腔也并非彼此照搬,只是在一个徵调式的框架内或加花,或变奏。“一曲多用”是在不破坏戏曲整体性的前提下,根据情绪的变化对曲调进行某种意义上的发挥。

(三)儒家审美思想的影响

我国有着两千多年的封建文化历史,儒家思想自汉朝开始便占据统治地位,对我国的政治、经济和文化都产生了深远的影响。王次炤先生在《音乐美学基本问题》中提到,受儒家“美善合一”与“美善相乐”的审美思想影响,中国传统音乐更重视词的创作,使得曲调的美在一定程度上丧失了独立的意义,这种重内容轻形式的倾向恰恰体现在“一曲多用”原则上。[12](P229)笔者深为赞同他的说法。

《论语·八佾》记载:“子谓《韶》,尽美矣,又尽善也。谓《武》,尽美矣,未尽善也。”尽善尽美,美善合一被孔子认为是艺术的最高标准。“美”是艺术的标准,“善”是道德的标准,孔子创造性地把“美”和“善”两个不同的范畴加以结合,无疑是音乐美学的历史性创举。音乐是一种声音艺术,对大部分听众而言,它并不具备传达“善”的功能,因此就必须借助于语言艺术。音乐与语言的结合,成就了我国传统音乐由声乐占主导地位的局面(2)“假如我们纵观中国音乐的历史,就会发现中国传统音乐正是建立在以声乐为主这样一个体系之中的。中国古代各个时期的音乐几乎都以声乐为主,即使有一些纯器乐形式,它们也往往是从声乐形式发展而来的。”引自王次炤.音乐美学基本问题[M].北京:中央音乐学院出版社,2011:226。。相应的,中国古代器乐作品不仅数量少,而且多集中在歌颂自然方面,特别是古琴、琵琶等。主要是因为器乐不擅于表达“善”的功能;另一方面,由于儒家的独尊地位,道家被排斥在主流之外,使得大部分崇尚道家思想的文人只好寄情于山水。

荀子在《乐论》中提出“美善相乐”的观点,实际上是对孔子“美善合一”这一思想的继续和发展。但与孔子不同的是,荀子更加强调“善”的内容在音乐中的比重,而这直接导致了中国传统音乐长期重词(内容)轻曲(形式)的倾向。

戏曲(罗山皮影戏)作为声乐的一种特殊形式,其“一曲多用”的现象自然也是受到了儒家审美思想的影响。“美善合一”的审美观念,实质上反映了戏曲(罗山皮影戏)的音乐只是为文本服务的。甚至可以说在长期的流传过程中,其音乐的“美”已经失去了独立的意义,而依附于文本的内容,也就是“善”的内容。“一曲多用”现象就是在这样一种重词轻曲的体制下形成的。

(四)“视”对“听”的掩蔽效应

皮影戏是一种视听艺术,集可观性与可听性于一身。从某种程度上讲,皮影戏可谓电影的鼻祖。二者除了制作媒介和播放媒介不同外,在人物造型、情节设计、叙事方式等诸多方面都存在相似之处。但正是这个后来的进化者无情地夺走了皮影戏的观众,甚至可以说它是导致当下很多非物质文化遗产濒临灭绝的主要原因之一。

视听艺术,“视”属于对色彩画面的接受,“听”属于对音乐声音的感知。从物理学角度讲,光在空气介质中的速度约是30万千米/秒,而声音在空气介质中的速度是约为340米/秒,光速是音速的八十多万倍。从生理学角度讲,人类对外界信息的接收主要来自于视觉与听觉,然而视觉信息约占70%(3)“视觉是人们从外部世界获得信息最主要的途径,至少有70%的外界信息来自于视觉。”引自朱大年、王庭槐.生理学[M].北京:人民卫生出版社,2013:305-306。以上。从心理学角度讲,人类在感性层面上,相比听觉信息而言,更愿意接受视觉信息。所以才有“眼见为实,耳听为虚”这个说法。

因此,在观众欣赏皮影戏的过程中,人们处在一种视觉主动注意、听觉被动注意的状态之中。在视听双任务条件下,在两种不同注意状态下,出现了掩蔽效应(4)“掩蔽效应广义上可以解释为一个对象由于另一个对象以某种方式存在,而不能被感知或感知效果下降的现象。其中不能被感知的对象称为被掩蔽对象,另一个称为掩蔽对象。……视听双任务条件下掩蔽效应的变化结果为掩蔽效应处于主动注意状态时有不易发生的趋势,处于被动注意状态时有更容易发生的趋势。对比其他注意状态组合,视觉、听觉注意状态不同时,被动注意状态的掩蔽效应更容易发生。”引自潘杨,孟子厚.视听双任务条件下注意对视觉和听觉掩蔽效应的影响[J].声学学报,2013,38,(2)。。在演出的过程中,皮影戏的色彩画面显然比音乐更能调动观众的情绪。音乐处于劣势,而成为了被掩蔽对象;色彩画面凭借其直接性与生动性成为了掩蔽对象。

罗山皮影戏的声音来源有两部分,一是唱腔音乐,二是伴奏音乐。唱腔音乐是对故事的阐释,对画面的一种直接解读,而伴奏音乐是对故事发展的一种气氛烘托。因此,唱腔音乐对于观众的吸引力更强,伴奏音乐则成为一种陪衬。在听觉单任务条件下,伴奏音乐又成为了被掩蔽对象。在双重掩蔽的情况下,罗山皮影戏伴奏音乐的重要性被无限降低,这种音乐的弱化在一定程度上推动了 “一曲多用”原则在罗山皮影戏创作中的应用。

(五)影戏的实用性

按照 “巫术说”这个艺术起源论的观点,艺术最早并非是被人们用来欣赏的,而是用来祈福酬神,满足人们表达情感的需要、生殖的需要、劳动的需要,它建立在实用性的基础之上。笔者在田野调查中发现,罗山皮影戏家庭愿戏的开场白中有这么一句话:“自从盘古到春秋,唐王演戏越公留,剪下纸人与纸马,传于后世把神酬。”也就是说,皮影戏在流传到罗山之初便已具备了娱乐和酬神双重功能。

皮影戏在罗山不仅是人们茶余饭后重要的休闲活动,也是人们用来祈福酬神的一种工具。如生活遇到不如意的事情时,民众请皮影戏班到家里演出,向神灵祈福。祈福的类型包括生活的方方面面,大到祈雨,小到求子。当然,在祈福之后,如果愿望得以实现,还要请皮影戏班到家中演出,酬神还愿。而这也是罗山皮影戏在当今的经济大潮中,依然能存活下去的主要原因。那种由历代先辈建立起来的民间信仰依然还在,尽管当前罗山皮影戏的观众寥寥无几,但是请戏的需求仍在。但是不得不要面对的现实是,这种民间信仰在外来文化的冲击下,尤其在年轻人的意识中,已经变得越来越淡。

罗山皮影戏能够满足人们的现实精神需求,使它成为当地民俗活动的重头戏。皮影艺人在整个民俗活动中扮演着半人半仙的角色,因为乐王教主是皮影戏的祖师爷,艺人便可以通过乐王教主把东家的愿望告诉神灵,祈求神灵保佑这家户主。“罗山皮影戏家庭愿戏的祈福酬神是这样一个过程:如果说皮影戏是东家与神灵沟通的一个媒介,那么乐王教主就是皮影艺人与神灵沟通的中间人。人与神灵是不能够直接沟通的,因此就需要借助乐王教主这个中介。形成了这样一个循环往复的过程:民众→艺人→皮影戏行业祖师爷(乐王教主)→神灵→民众→……。”[13]

这种酬神功能一边增加了皮影戏的神秘性,一边造成了艺人更重视剧本的创作,以满足不同家庭的不同现实精神需求。特别是罗山皮影戏家庭愿戏中的请神戏,唱腔音乐几乎是念白,而这些念白根据不同家庭的不同愿望不断更新。相应地,音乐在长期的发展过程中,对文本的依赖性越来越强,并逐渐丧失了其本身独立美的意义,这种依赖在一定程度上推动了“一曲多用”现象的发展。

(六)戏班建制的特殊性

从笔者对罗山皮影戏的田野调查中发现,当地皮影戏戏班建制以四到七人为多。一般情况下,唱师有一到两名,而大部分唱师还兼职操纵影人。唢呐手有一到两名,剩下的大三件(大镲、小镲、大锣)和小三件(边鼓、云阳板、二锣)由两到四人来演奏。

在罗山,皮影戏艺人多是半农半艺,他们一方面操持农务,一方面靠演艺获得一定的报酬。实际上,生活中无固定的戏班,每次临近演出时,由箱主召集几个师傅凑一个戏班子。当然,每个箱主也都会有自己熟悉的一帮人,遇到个别师傅有事或者农忙,也可以叫其他人。因此,罗山皮影戏形成了一种以箱主为核心的组织结构。

按照罗山皮影戏班的老规矩,每次的演出费用按照N+1分成,箱主拿两份。比如,东家本次给了300元的酬劳,来了五位师傅,箱主拿100元,剩下每位师傅50元。原因有二:第一,因为箱主负责接“生意”。在当地,东家请戏一般联系的是箱主,当然名气大的箱主自然也受欢迎一些,价格自然也高一些。第二,箱主负责提供演出器材。

联系到这样一种薪酬分配原则,有一个问题值得我们思考:为何大三件(大镲、小镲、大锣)和小三件(边鼓、云阳板、二锣)明明有六件乐器,却只有两到四人来演奏?笔者认为,这种人员的精简极有可能是为了让乐队成员增加收入,而四人建制已经达到极限。不管笔者的判断是否准确,这种队伍的精简势必带来了伴奏音乐形式的“压缩”。此外,罗山皮影戏唱腔音乐与伴奏音乐的不同步,也使得伴奏音乐的“改革”更加容易。“一曲多用”作为一种“最低成本的”创作方法,无疑成为了伴奏音乐“改革”的最佳方式。

三、结语

张刚先生在他的博士论文中提出:“说到一曲多用,我们必然要追问,在京剧皮黄中这个‘一’在哪里?这个‘基本曲调’在哪里?说实话,在京剧中,真的要寻找出两段曲调完全一样的上下句构成(无论是西皮还是二黄)都不是很容易的,甚至是不可能的,更何况要找那个早已经不存在了的‘基本曲调’。”[14]在对罗山皮影戏音乐的具体分析中,笔者也遇到了这样的问题。从唱腔音乐的对比来看,几乎找不到两段完全相同的曲调。而罗山皮影戏唢呐接腔存在“一曲多用”这个现象,也是笔者在田野调查中发现的,再去翻看之前搜集到的剧本,对音乐进行分析才得以确认的。从广义角度而言,罗山皮影戏的音乐不单单是伴奏音乐,包括唱腔音乐和打击乐都存在“一曲多用”的现象。

由于“一曲多用”现象在戏曲中的普遍性,其在罗山皮影戏中形成的原因跟其他戏曲剧种相比既有共因,如受中国传统音乐的不确定性、戏曲的程式性和儒家审美思想影响;也有个因,如皮影戏是一种视听艺术,皮影戏在当地的民俗活动中的实用性,以及罗山皮影戏班的特殊建制等。总而言之,“一曲多用”是罗山皮影戏音乐的重要特征之一,它既凝结了历代罗山皮影戏艺人加工和创作的心血,也反映了当地民众共同的审美取向,它是艺人和民众在漫长的历史发展过程中双向选择的结果。