青岛沿海古民居大型石刻组图及其海洋文化信息

周 怡

(山东大学(威海)文化传播学院,山东 威海 264200)

自2018至2019年期间,笔者在青岛市即墨区的沿海渔村进行古代石刻考察,发现古代民居的石刻墙面,石刻以组图的形式构成墙面整体,传达海洋文化与农耕文化的融合,规模巨大,在中国民居建筑遗存中罕见。本文以田横镇的雄崖所古城民居山墙和东崔村民居后墙为例,做出叙述描绘与分析解释。

一、雄崖所古城山墙的鱼叶造型

1.中国古代的沿海城市与雄崖所历史

古代中国是一个内陆文化的国家,县邑之上的官府所在地,即便地处海疆,也必定远离海岸线进行城市建设,以保持稳定的农耕环境与安逸观念。因此,一种比较普遍的认识,以为近代西方人的入侵筑建了海滨城市。实际上,中国古代的沿海城市起于明代初年的海防,朝廷强令之下,东南沿海地带构筑卫所军事防御体系,形成卫城与所城,大量内陆军民戍边而至,亦兵亦农,亦兵亦商,亦兵亦渔。随着清代对于卫所体制的逐渐撤销,卫所的军事功能逐渐消退,由城市复归乡村,但城市的名称与遗迹还是延续下来了。

雄崖所位于即墨市丰城海滨,因其东北部白马岛之雄伟断崖而得名。所城为明洪武35年(公元1402年)建,是山东半岛的海防要地。城堡呈正方形,占地375亩。城墙石基,墙体夯土,外包青砖,已毁,现存城门垛两座,分别是南门“奉恩”、西门“镇威”,其中镇威是初建原物,这种未经任何修复与加固的明代卷门洞是国内十分罕见的建筑遗存。东门原有门额曰“福海”,北门曰“安定”,清代已圮。“海”字出现于城门匾额,表明城池与海洋的关系。城内有十字大街道贯通往各门,布局井然,如同兵营,整个胶东沿海的村镇建筑基本延续这种模式至今,是受到卫所城堡结构的影响。街道石条铺地,商号庙宇俱全,可以想见曾经的繁荣。清雍正十二年,雄崖所被裁撤,随同鳌山卫并归于即墨县治,乾隆年,雄崖所巡检移驻福山县海口,官兵撤离,所城荒颓,演变为渔村,城池大部分被毁,现南门保存尚好。西门仍保留明代初建时的原貌,雄崖所名称沿用至今。

按明代卫所兵员的编制,5600人为卫,1120人为千户所,112人为百户所。实际上鳌山卫内辖的右、前、后三个千户所与浮山、雄崖两个守御千户所共有边操军、京操军、守城军、屯田军3000多名,设指挥使、指挥佥事、千户、百户、镇抚等武官50多员,配备有大船、哨船、快船、火炮等武器装备。卫所之间的沿海一线设立烽火墩堡58座,构成严密的防御体系。雄崖所村西首的南、北颜武二村,由当年所城的演武场演变而得名。雄崖所的居民,大多为当年守卫所城官兵的后裔,如李、王、赵、韩、陆、陈等氏族之祖先,都曾任过雄崖所千户之职。

雄崖所周围各镇所辖的韩家屯、王家屯、江家屯、黄家屯、周家屯、柳树屯及北阡等村,都是当年雄崖所管辖的军屯,可见雄崖所管辖范围之广,军事防务的日常工作主要以农桑渔捕的后勤补给为业。

在此介绍雄崖所的历史,意在说明石刻墙与海防文化的关系,古城民居以及所辖村庄的民居,都属于外来戍边人员及其后裔的居所,他们原住地的文化传统与当地的渔捕文化相融合,形成独特的文化景观。

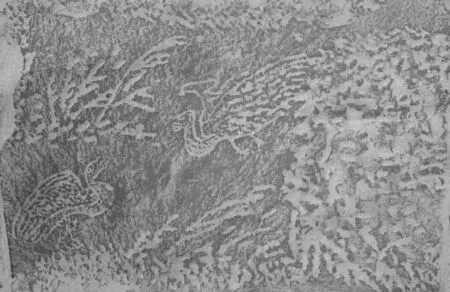

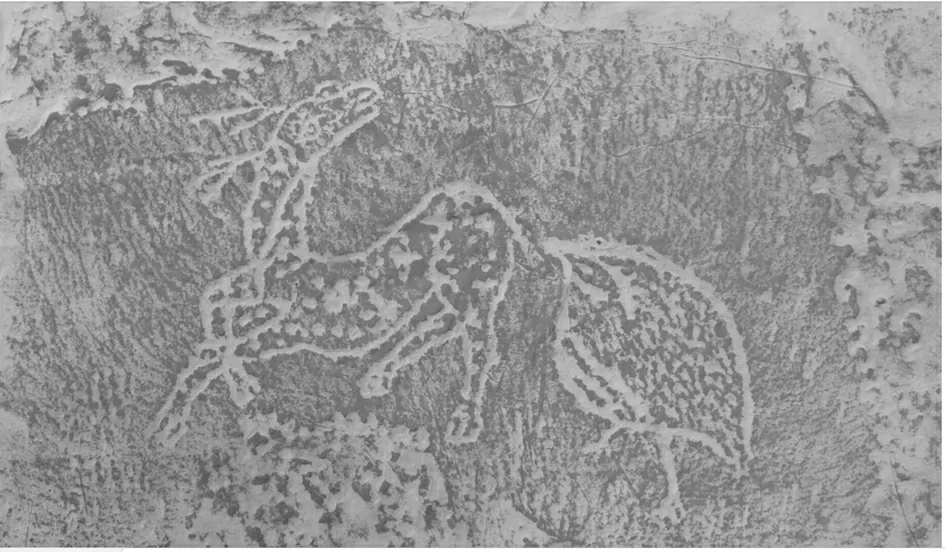

2.山墙刻石描述与分析

石刻山墙位于雄崖所中轴线之西侧,墙体面街,山顶以下高1.70米,宽4.10米,外墙边缘砖砌,内镶各种形体的石块,底层为方形斗大巨石,两层之后石料体积渐小,四层之后为随型碎石,交叉错落约五层。每一石块都刻有图纹,气象壮观,是民居装饰中十分罕见的。细查石刻内容,可分为四类,一是鱼型,二是贝壳类海生物,三是树叶,四是抽象图形。鱼型居于中央,桑叶分布四周。中间穿插贝壳类海生物,这种巨型石刻纹饰的创作,可以看做是渔捕文化与农耕文化的融合。

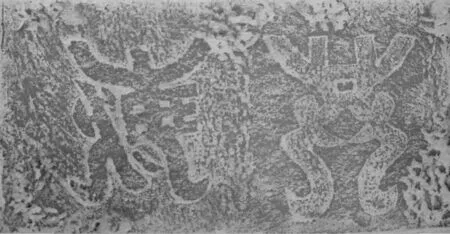

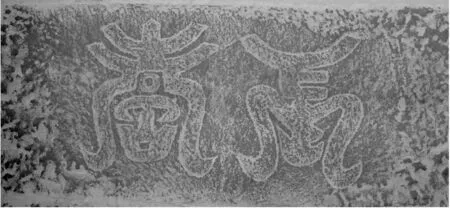

清晰具象的鱼造型只有两条,凿刻在山墙的中央位置,高度与视平线等齐,两鱼相对,构图平衡对称,似乎是山墙图纹的主题表达。成双成对,好事成双,繁衍生息,是汉民族的传统伦理观念和审美意识。

就鱼造型来看,并没有明显的海洋鱼类特征,比如海洋鱼类特殊的体型和利齿,富有某种攻击性,而是一种内陆淡水鱼的体态,形状的内敛与性情的温和。实际上,雄崖所早期居民是安徽、江苏、河南戍边军人,后代多以农事捕鱼为生,海洋鱼类是相当熟悉的,但在观念形态上,依然不脱离农耕文化的根本。因而,双鱼的出现,不只是海洋渔捕的意识表达,其中也包含了内陆地区鱼造型所寄托的繁衍意识。所以,胶东沿海地区的鱼造型,海洋元素不够清晰,而是中原内陆文化与海洋文化的结合体。

关于其它海生物,物型不够明确,有的似贝壳,有的似海螺,不能完全断定,但树叶纹饰可以做出清晰的判断。墙体大部分的图纹是树叶纹,树叶纹在普通石匠的手艺中最容易获得与施展,是凿平石料的基本工艺,但在凿石过程中依然需要基本的形象把握与叶型的专门刻画,包括不同的朝向与组合,这种变化的掌控甚至高于具象的摹写。在这样一个海洋文化背景下,树叶纹也就不可以单纯的理解为陆地植物,应该是海陆植物的综合,以海草海菜为生活必需品的沿海渔民对于海洋植物也是十分熟悉的,它们都具有叶纹的特征,所以说,这些树叶纹饰同样是陆地植物与海洋植物的结合体。

关于山墙石刻“是什么”的问题,研究者也咨询了当地的居民,他们都是所城的后代,当地文人陈保旭,性情孤傲,正是山墙主人的后裔,时年83岁,拓印的时候,他出门观看,咨询时高声答道:“海陆并行”。再问,便回答:“自己分辨嘛!”说明山墙图饰确有不可解读性,这种工艺行为带有相当的随意随型原则,出于自由创意,得之自然天成,使整个山墙呈现出刻石的痕迹美与线条美。

当然,凿刻者自有他的主观意图,包括山墙的整体效果。这个问题要看山墙右上角的一块叶状刻纹,此石面较之其它已经略显低凹,如果仅仅是凿平墙面,此石不该进行凿刻,因为这种阴刻只能破坏的墙面的平面感。这块刻石成为整个山墙创作意图的一个决定性符号:作者要完成一面凿刻形象的山墙,是完整的而非局部的。

在此提到一个视觉现象,即随型原则,当某一物体得以清晰表达的时候,周边模糊混沌的物象就会受其影响,获得类似的理解与认定。从这个意义上审视中国画的泼墨泼彩,当彩墨一片混沌的时候,在某一空间点缀树木、房舍或船帆,混沌之处立刻就会产生形象效果。同理,当石刻山墙核心位置的双鱼形象确立之后,周边的模糊形象就生活起来,感觉到是一片鱼的世界,海的世界。纵观山墙,上方碎石部分多为菱形,如群鱼游动,在水草之间,焦点指向了核心位置的双鱼,无论出于有意或无意,它留给后人这种有趣的视觉感受。

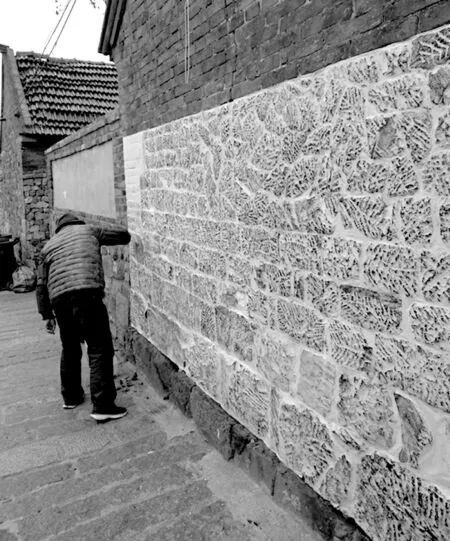

笔者于2013年第一次考察雄崖所时发现此山墙,为其雕刻所震撼。时隔五年,专程来访,并制成拓印作品,以期表达传播这种传统石刻工艺与复杂的海洋观念。

3.山墙的年代推想

此山墙是雄崖所最古老的山墙之一,一说建于明代,是副千户陈福的台房,其后代居住。当地政府于山墙旁侧设说明文字:“陈副千户台房:明代武永乐二年(公元1404年),因军功擢升武略将军的从五品官员陈福迁雄崖守御千户所任管军副千户。其后代世袭武略将军,从五品管军副千户。此房即陈福后裔居住。”后裔的概念比较含糊。

另一说建于清代嘉庆十二年,属于普通民居。此语出于陈家后裔陈保旭,陈先生是目前古城居民最具权威的文化人,他说此房屋与现存实物“岁进士”木匾同年诞生,即嘉庆十二年,但无任何文献佐证。

还有一说出自于青岛当地的文史学者,他们推测,山墙建于明清,是大致时间,但石刻图纹有可能成于光绪年间,石刻内容与雄崖所的一位官员朱成华有关。朱成华,字云麓,安徽泾县人,光绪七年(1881年)任当地巡检,曾为金家口的海港建设作出成绩。“又购湘桑三百余株,劝民栽种,亲制煮茧纺丝等法。孺人孙氏,并有淑德。”[1](P160)引入植桑业是朱成华对于雄崖所的主要贡献,普通民众为之获得福利,刻石纪念是常理。朱成华又是补写古城南门“奉恩门”内额“迎熏”的书家,至今流传他的许多故事,他与雄崖所关系之密切,包括对于海运与桑蚕业的投入,让人不能不产生这样的联想。因为山墙的叶纹图饰与桑叶极其相似。然而,笔者认为,在古代,桑与丧同音,历来就有门前院内不种桑的传统,此观点不足立论。

总之,山墙无论建于何时,它所呈现的文化信息,包括海洋文化与内陆文化的融合与交融,值得探讨,更加重要的是,这种朴素而随性的刻石纹样及其所形成的美术效果,留下了深邃的历史刻痕与现代启发意义。

图1 笔者拓印山墙现场(2018年,王振安摄影)

图2 石刻双鱼

图3 叶纹石刻

二、东崔村清代民居“共海”墙面石刻

1.“共海”墙面石刻环境

与雄崖所古城同属于田横镇的东崔戈庄村,是一处沿海自然村落,素以商贸业和石匠手艺而闻名,现存清代民居多栋,这些民居多数状态是更换房顶,而外墙保存比较完整。调研中发现一处清代民居,其后墙地基以上石砌全部由文字和图画凿刻而成,呈现出壁画一般的宏大场景。与同地区雄崖所古城民居山墙雕刻不同的是:雄崖所山墙属于抽象纹饰,风格粗狂豪放,观念形态难以确定。东崔村墙面属于具象造型,白描手法,物象清晰,图文结合,大部分图文可以做出比较合理的解释,其主题是海祭与长生观念,并兼有审美与文化普及意义。

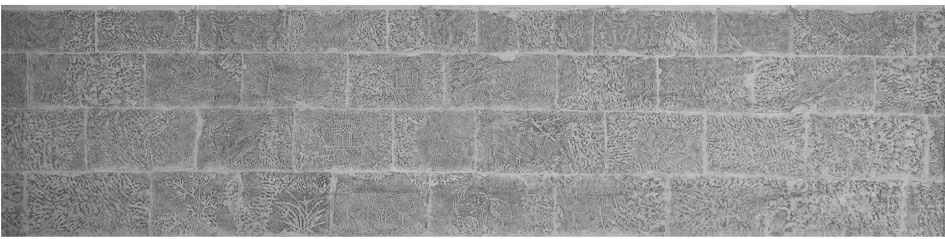

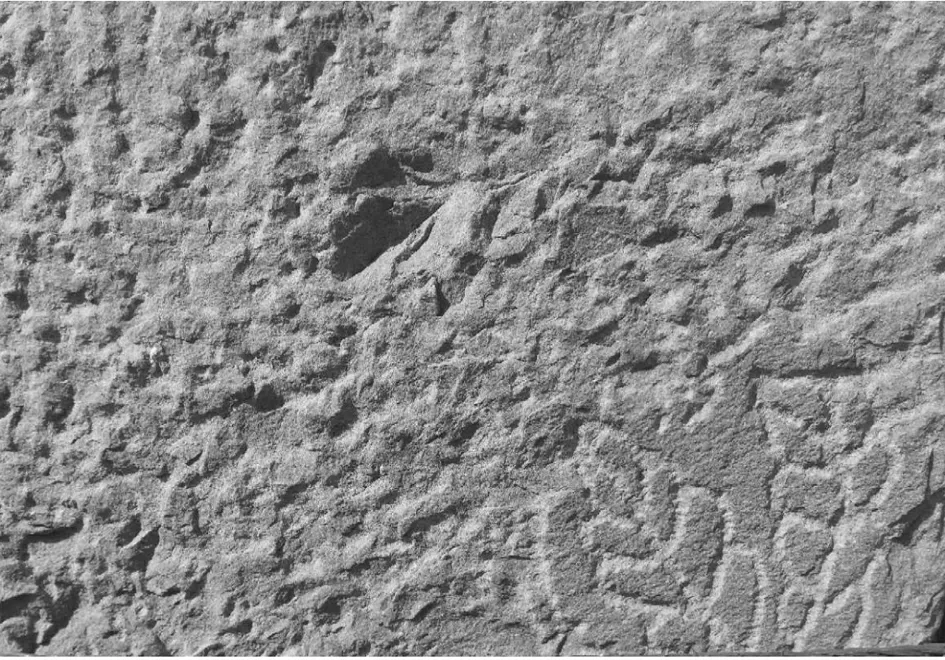

墙体长4.8米,高0.9米,由41块形体相近的石块砌成,分上下四层,由40块长方形石材组成,基本是一石一图,每一图文相对独立完整,偶有连贯,题材涉及当地的生产、生活以及观念形态。

外墙背面是半开放性格局,有一个较大的院落,墙面朝向客房,窗户较小且偏上,没有门的隔断,就使得石刻画面更加具有整体性,更显宏大壮观。2019年夏季,即墨区文史研究者王振安将墙面整体传拓,此拓片为笔者所藏。

该民居正面外墙,也有零星石刻,不成规模,因为院门长期关闭,难以联系房主人,未能进行拓印。

2.石刻的题材与主题

文字形态:以祭海为主题的变形文字

近40面石刻图纹包括独立文字石刻7面,图文相间的石刻6面,其余为纯粹图画。文字石刻自左到右分别是“长寿”、“天”(存疑)、“共海”、“福”、“永”、“人”(存疑)、“永福”,独立文字皆由篆书凿刻,笔画清晰可辨,但篆书在民间的流传过程中,工匠进行了有意或无意的改造,使之走向图案化和神秘化,特别在古代即墨地区,崂山道教盛行,民间受到道教符箓文字的影响,人们试图从中获得某种神秘的暗示与灵验。

以上七种刻字均在砌石的第一层,可见文字表达具有绝对的主题引领作用,字义基本都属于中国传统吉祥语,唯有“共海”二字特殊。“共”是“供”的古字,两字相通。这里的“共海”即“供海”,意“祭海”,应为石刻的主题所在。

六面图文相间的石刻,亦可分为两类,一是图画自身的文字,应属于图画本体,其中有青铜器《爵》(石刻标题由笔者根据画面内容所定,以下举例同),民间以此含有加官进爵的隐喻,此刻石之爵器刻有篆书“延命”二字,意义与祭海相应。石刻《祭祀》中,刻有祭祀台,门中篆书作“长寿万岁”。石刻《寿佛与葫芦》,刻画一只香炉,其中有篆字“寿佛”,寿前有一字不辨,左边是一只葫芦,刻有篆书数字,第一字为寿,后字不辨,内容都与祭海迎合。

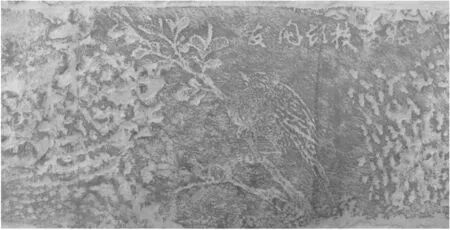

另外一种形态是图文分离,类似文人题画的款识。如《好鸟枝头问友》,画面一只鸟雀落在枝头,并无意义可言,但画面右上方题有“好鸟枝头问友”,主题就出来了,表达一种友好的问候,含“有朋自远方来,不亦乐乎”的善意。

图画形态:涉及到生活与观念的多个层面

图画石刻可分为人物类、动物类、植物类、器物类和祭祀类,人物类只有一例,命名为《骑驴寻梅》,画面有一位文士骑驴,前方是一株梅花,典型的文人画题材,是欧阳修踏雪寻梅的演化。

动物类主要涉及吉祥类动物,包括传统臆造动物,如麒麟、凤凰。另有马、牛、羊、鹿、鸡、鸟等常见动物,其中含有吉祥意义。第三层的《牧羊图》,画面有古树,树下有羊群,五只羊造型各异,前羊回眸,后羊高处张望,形成呼应关系。其中一只对树干有所遮挡,羊与树的自然结合。《凤凰来仪图》别具特色,凤与凰一静一动,形神兼备,蹲踞期望者为凰,飞翔来者为凤。

动物造型中有一种圆形长腿鸟类,难以辨识,在第四排的中间位置,且连续两块石刻同时表现,是石刻中的神秘角色。笔者认为,这是鹤造型的变体。原本应是鹤的回望状态,由于民间石匠对造型理解不足,刻功不到位,未能将这种透视关系表达准确,造成形体的难辨。

植物类以文人画里的梅兰竹菊为主,属于明清时代民间艺术的普及题材,其它如荷花,柳树等。这些植物在表达传统儒家礼义思想和道家长生观念的同时,注意到春夏秋冬的季节展现。其中《柳燕图》造型生动,图画借助石头一角的平面,凿刻出柳丝斜垂,如沐春风,两只燕子上下翻飞,胶东地区的气节民谣中说:“五九六九,顺河看柳,七九河开,八九燕来”,正是此番景象。

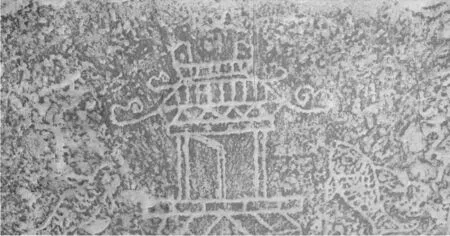

祭祀类题材的典型作品是第三层的《双鱼祭祀图》,图正面是一座寺庙建筑,一扇门关闭,一扇门敞开,建筑左右下方各有一条鱼朝向建筑。鱼祭是中国传统文化最普遍的祭祀礼仪之一,但在一个渔村就会显得格外重要。问题在于,寺庙建筑的下方刻有两条方形物,透视关系明显,似乎寺庙立于条形物之上,这是什么?颇费猜测,笔者以为,条形物是“抬木”,就像抬轿子那种扛在肩膀上的抬木,由此可知,寺庙并非真实的建筑体,而是节日中游行的纸质品,根据规模大小,由两人或四人肩抬,参与节日狂欢。各种节日的游行在乡村是相当普遍的,最热闹的有春节,元宵节和谷雨节,对于沿海渔村,谷雨节是开海的节日,也是祭海日,这一鱼祭的主题表现正是通过这种局部道具表达出来的。其中门半开,表达鱼来的含义,寄托当年的鱼捕丰收。

鉴于上文所有的图解分析,可以推断该墙体石刻的基本功能除去民居自身的美化装饰之外,主要作为以春节、元宵节、谷雨节为代表的节日庆典与祭祀活动的场所组成部分,类似于戏剧演出的布景。笔者在《中国的舞蹈岩画》中谈到岩画的背景功能,认为大型岩画的绘制与凿刻,与祭祀相关,属于祭祀演出场景的组成部分,在没有现代造境艺术的古代,这些看上去十分淳朴无华的景观已经是相当壮观华丽的了。从东崔村的墙体石刻状态来看,可能是本村祭祀庆典活动的一个场地,由于乡村庆典活动基本没有特殊的背景设施,一般在戏台或寺庙周边进行,为的是借助公共建筑的豪华气氛,沿海古村落由于人口稀少且缺乏公共建筑的条件下,以石刻墙增添庆典气氛,创造活动环境是古人的一种创意。在大户人家,祭祀活动需要自己举办。

沿海地区的谷雨节祭海的主题意义大致有两层,一是祈求渔业丰收,二是保佑出海平安,从很大程度上说,平安的需求更加深刻。因此,墙面石刻第一排的主题文字都与平安长寿有关,图文总体表达祥和观念。

3.石刻墙的由来

为什么会产生这样的大型石刻?主要有以下几个原因:

一是石匠的造型传统。根据对东崔村居民的调查,该村自古多石匠,以采石凿刻石材为生。前辈将许多石刻纹样传授给下一代,优秀的石匠还会根据时尚创造新的纹样。由于胶东地区民居的简陋,需要纹样造型的情况是极少的,使用并不普遍。石匠多在下雨阴天而无法出工的时候,在家中凿石度日,带有消磨时间和磨炼手艺的意义,久而久之,就会积累一定数量的图刻石材,日后成为建筑材料。另外一种可能是建房在先,石刻在后,两者还有可能交替出现。

二是民居的审美追求。民居无论怎样简陋,都含有主人的审美追求。在东崔这样的山区沿海村落,最简易的美化莫过于石刻。由于古村落所剩无几,古村落中百年以上的建筑更加罕见,无法统计这种石刻墙曾经存在的数量,但不会是普遍的,无论古代还是现代,石刻民居是少数的存在,但它代表了人们的审美追求。

三是祭祀的环境需要。前文谈及海祭主题,实际上,墙面第一排的石刻文字的形体改造是具有一个规律的,即将几乎所有的文字都变形为礼器的形状:鼎和香炉的造型,属于祭祀器皿的表达。比如“共海”二字,“海”为阳刻,“共”为阴刻,海这个字改造为鼎型是煞费苦心的。这种变形改造并非偶然,也并非一人所创造,是历代民间石匠艺人的积累,所以,这种海祭主题的石刻也并非房屋建造者的孤立作品,是传统的结果,墙体产生于清代,但源头更加久远。

四是石刻的技艺展示功能。由于房主人的祖先曾为石匠,那么另外一种可能就是匠人在空闲的时候精雕细刻一些作品,以此展示自己的技艺,从而将这些雕刻的作品垒成外墙,达到某种广告效应。

五是石刻的外部因素。东崔戈庄与即墨古代最大的海港金口码头临近,明清以来商贸发达,到清末,该村有各种商行几十家,形成一条繁荣的商业街。该村曾有一位张长达,当地言传金口滩360家油坊,他占三分之一,所以又称“张半街”,这位张半街在自己的村子里建造了第一座楼房。这种富足的生活环境以及对外贸易的眼界,就使得东崔戈庄村的居民在建筑上有所追求,这是石刻墙存在的经济条件。

4.石刻造型的因袭与创造

根据匠人技艺的传承规律,基本是前辈的师傅讲自己的手艺传给下一代,有家传或收徒传承,图文刻画是石匠中的高端技术,在胶东普通民居中少见。图文刻画的图式主要依靠师徒相传,每一位前辈师傅都会存有一系列图文的样本,类似画史上的曹家样、周家样之类,简易图式可以默记,复杂的需要留下摹本,以备自己或徒工的复制参考。东崔戈庄石刻墙的出现,在很大程度上也是石匠摹本的一种存留方式。从这个意义上看,石刻墙就是一部《画谱》,具有一定的案例作用和示范意义。

比较复杂的范本,主要指匠人不熟悉的事物与场景,包括文人画图式、造型难度大的人物、动物和文字。比如《骑驴寻梅》、《好鸟枝头问友》这种精准的造型,显然来自于文人画体系。当时匠人的制作,是依靠临摹还是运用其它复制方式,至今还是一个迷。

最值得注意的是,石刻当中有一部分属于匠人的原创作品,当然,这种创造无法断定是时刻这本人还是他的师傅,但应该出自于本土的作品,特征是造型简略,镌刻事物熟悉。比如正面墙体上有一方花卉石刻,定名《蒲公英》,似乎就是蒲公英的写生作品,这种乡间野地与房前屋后经常见到的野卉,一般不会纳入专业画家的绘画创作,历代画谱更是忽略。但匠人凭着自己的观察和兴趣,获得了属于自己的艺术。值得注意的是,后墙大型石刻的底层有一方独杆圆球式造型,貌似蒲公英的花种,匠人对于蒲公英的特别表现,引人思考。

另外一种方式是因势而刻,一方石材,表面粗糙,只是在一个很小的角落里有一片平面,匠人就势刻凿图饰,似乎不经意,但意趣横生。比如前墙的植物纹,定名为《麦穗》,刻画的是两条斜出的麦穗,颗粒饱满,却有微风摆动的感觉。这种作品很可能是匠人的随性之作,源于对丰收的期待以及自身在长期的刻石过程中所获得的造型能力。

《麦穗》并非偶然,根据石刻在整体石材中的位置来看,其图文凿刻面并非石材的全部,只是石面的一部分,或大或小,随型而刻,这个平面大多是在采石过程自然形成,而周边的凸起部分需要凿平,形成粗糙的凿痕。图文与无规则凿痕之间形成一种特别的关系,自然与人为,粗犷与精细,造型与无形,使得每一幅画面都呈现出独一无二的艺术特征。从这个意义上看,该石墙的匠人就具备艺术原创的能力。

雄崖所古城与东崔村同属于即墨区田横镇,相隔数公里,出现墙面的整体雕刻,应该是中国古代民居建筑的特例,其中的缘由值得进一步探索。

图4 东崔村石刻墙拓片(局部,王振安传拓)

图5 石刻拓片《共海》

图6 石刻拓片《长寿》

图7 石刻拓片《鱼祭》

图8 石刻拓片《凤凰来仪》

图9 石刻拓片《好鸟枝头问友》

图10 石刻拓片《骑驴寻梅》

图11 石刻拓片《麒麟》《延命爵》

图12 石刻拓片《鹿与鸟》

图13 石刻《蒲公英》

图14 石刻《麦穗》(右下角)