古词古韵 “琴”歌相和

——钢琴伴奏对古诗词歌曲表意功能之强化作用

肖 婧

(沈阳音乐学院大连分院声乐系,辽宁 沈阳 10177)

我们学习朗诵古诗时要讲究“合辙押韵”,演唱古诗词歌曲时,听到最多的也是要有古典“韵味”。何为“韵”?古诗词歌曲又是何种“韵”?在用钢琴为古诗词歌曲伴奏时,该运用何种方式强化古诗词之“韵”以及对歌曲表意功能的作用?

一、古诗词歌曲刍议

在中国文化史中,著名的古诗词歌曲曲集主要有以下五本:南宋诗词名家、音乐家姜夔的自度曲曲集《白石道人歌曲》;明代后期流传下来的《魏氏乐谱》;清代汤斯质与顾俊德根据明代流行于江南的琵琶调改编,以琵琶为伴奏的清唱曲谱集《太古传宗》;清代乾隆年间由“律吕正义馆”编纂的戏曲曲谱《九宫大成》;清朝苏州叶堂编著的戏曲曲谱《纳书楹曲谱》。古琴在春秋时期就广泛使用,在我国最早的诗歌总集《诗经》中就有很多篇章提到古琴的使用,如“窈窕淑女、琴瑟友之”“我有嘉宾、鼓瑟鼓琴”等等,这类使用古琴伴奏演唱“琴歌”是古诗词歌曲的另一大类别。

上述这些古诗词歌曲的前世,都由古代记谱方式记录,到了近现代,黄自、青主、黎英海、石夫等著名作曲家,陆续创作了一批古诗词艺术歌曲,例如黎英海根据唐代张继的诗创作的《枫桥夜泊》,刘雪庵根据曹雪芹的诗创作的《红豆词》,石夫的《长相知》,徐景新编词曲的《春江花月夜》等等。这些歌曲运用西方作曲理论技术与中国调式调性体系相结合,采用西方艺术歌曲模式,编配有较高艺术性的钢琴伴奏。在这类古诗词艺术歌曲作品中,钢琴伴奏承担着重要的写意作用。

我国著名的古曲艺术表演家傅雪漪先生根据古谱改编、创作了一些古诗词歌曲,与采用西方调式理论系统创作的古诗词艺术歌曲不同,这些古诗词歌曲融入戏曲元素,多采用传统五声调式,著名的有根据辛弃疾词、清《九宫大成南北词官谱》改编的《西江月·夜行黄沙道中》,根据李白的诗创作的《长相思》等。王迪先生等人根据古代工尺谱记录,也翻译出了一批古诗词“琴歌”,并根据琴歌风韵创作古诗词歌曲,如根据宋朝诗人陆游与唐琬的词创作的两首《钗头凤》等。这一类歌曲通常完全依照古风古韵,旋律创作完全契合诗词音节音韵,记谱只有歌曲旋律线条,钢琴伴奏多为他人编创。

现今最为我们熟悉的,是运用古诗词作为歌词但创作技法更趋于现代和声体系的古诗词创作歌曲,例如赵季平根据诗经开篇《关雎》创作的同名歌曲、刘青以先秦诗歌《越人歌》为词创作的同名歌曲等等。这类歌曲旋律朗朗上口,音符标记准确,节拍节奏标识清晰,歌曲意境淡雅写意,与现代人们的听觉习惯更为相符,钢琴伴奏多由他人编配,采用丰富的和声色彩变化制造水墨画般的音乐意境,编配上往往带有强烈的个人风格。

古诗词艺术歌曲、琴歌、古风古曲和古诗词创作歌曲,构成了古诗词歌曲的前世今生。但是,无论是傅雪漪先生、王迪先生等古曲大家改编创作的古风古韵的古诗词歌曲,还是古诗词艺术歌曲和现代古诗词创作歌曲,现今都用普通话进行演唱。经过语言学家考证,现代标准普通话汉语已经与古汉语发音相去甚远,原古诗词中古汉语的“韵”和“调”,声乐歌唱部分并不能完整呈现,需要钢琴伴奏对古语六声的声与韵进行补充。那么,何谓古汉语的“韵”与“调”?

二、汉语中“韵”与“调” 之音乐感

(一)从音韵学说起

音韵学是在语言学基础之上,研究古代汉语各时期的声、韵、调系统及其发展规律的一门传统学问,是汉语历史语音学的一个分支,因此音韵学又称作“声韵学”。东汉末年,随着印度佛教的传入,学者从梵文的拼音原理中得到启示,发现汉字音节也能由“声”和“韵”拼读而成。

所谓“声”,指音节结构中每一个字的发声部分,“韵”则指现代汉字的收声部分。古代学者将每一个汉字的音节,用“反切”原理分析为“声”和“韵”,“韵”包括一个字音的主要元音和韵尾,一句话的最后一字与下面一句话的最后一字,在元音和韵尾上是相同的,听感上就会形成等距离的、均匀的呼应,给予人以圆润之感,这种审美感受即为“押韵”。随着时代更迭,许多古音多已失传,用今音去诵读《诗经》《楚辞》等先秦时期的典籍,会发现诗句常有不押韵的现象。至明代,陈第才首次阐明了语音变化的时地理论,在比较研究了古今汉字的韵读后,明确提出:“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移。”[1]经过顾炎武、段玉裁、王念孙等学者不懈努力,失传两千余年的上古语音系统的声、韵、调被重新构拟出来。

(二)声调调值之旋律感

在上古音时期,古代汉语的“韵”是最重要的,至魏晋南北朝,“调”的作用开始逐渐上升。无论是古汉语还是现代汉语,所有的音节发音都有一种高低、升降、曲折、长短的具体形式,叫做调值。古代汉语有四种声调,即平、上(发音为“赏”)、去、入,入称为仄声,故这四声又称为“平仄”。至元代,入声消失,北方共同语音发生变化——“平分阴阳,入派三声”,将平声分为阴平和阳平,将入声分派到阳平、上声和去声中,这就与今日的普通话十分接近了。阴平和阳平即今日普通话的一声与二声,上声和去声为今日的三声与四声。为了将调值描写具体、形象,汉语拼音方案用1、2、3、4、5来表示调值的变化高度,现代汉语与声调的对应关系及其调值为:

阴平调——一声——55调——声音高而平;

阳平调——二声——35调——声音由中音升到高音,全调时值介乎于上声与阴平、去声之间;

上声调——三声——214调——声音由半低音先降到低音,然后再升到半高音,全调时值在四个声调中最长;

去声调——四声——51调——声音由高音猛然降到最低音,全调时值在四个声调中最短。

若我们将调值的数字用简谱唱出来,就会发现所有的声调都非常具有旋律性。学术界的共识,唐宋时期诗词的创作是带有旋律的,通过“吟诵”方式表达,唐朝的诗人们在诗作中往往会追求极致的韵律感,其代表人物就是“诗圣”杜甫。杜甫曾说“晚节渐于诗律细”,其意即为在晚年作诗时越来越讲究诗歌的音乐韵律感。但现代汉语已经丢失了古汉语中的“入声”声调,导致用普通话朗诵或演唱古诗词歌曲,缺乏语言表现的韵律感与语气感。

(三)古汉语入声声调之节奏感

现代汉语的调类和调值可以准确的记录与描述,但古汉语的“平、上、去、入”四个调类具体调值,古人并没有留下确切的解释。我们只能从古籍中探寻其在听感上的发音状态。唐《元和韵谱》中说:“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促。” 但具体多短又多急促,并没有精确的文献可考。古代入声字发音可从现代普通话中去辨别,有以下几条常见规律:

声母是b、d、g、j、zh、z的阳平调字,即二声声调字,在古语中普遍都是入声字,例如:白、答、织、鸽、仄等;

声母zh、ch、sh、r与韵母uo相拼的字都是古入声字,例如:捉、说、若绰等;

声母f与韵母a、o相拼的字都是古入声字,例如:泛、发、法、佛等;

与韵母ie相拼的字,绝大部分都是古入声字,例如:铁、灭、列、瞥等;

与韵母ue相拼的字,除“靴、瘸”外的其他字都是古入声字,例如:略、虐、缺、学等。

此外,以某一入声字作为偏旁部首的形声字,通常都是入声字,例如“白”为入声字,那么“柏、伯、泊、魄”等都是入声字。

与唐宋古音更接近的粤语至今还保留“入声”,若用粤语朗诵唐宋古诗,也会有一种自然而然的音乐感。如宋朝爱国将领岳飞著名的《满江红·怒发冲冠》中,“歇、烈、月、切、雪、灭、缺、血、阙”这些字都是一发即收的入声字,若用入声字的发音方法去读,会比较短促,能够充分表达出岳飞当时悲愤沉郁的情感。而在李清照的《声声慢·寻寻觅觅》中运用了大量的入声字,如“戚戚、急、积、滴滴、得”,若用入声字发音朗读,能更加深刻的体会到她当时哀婉缠绵、孤寂落寞的心情。古诗词中入声韵脚,形成平仄节奏,使得诗词朗诵起来更富有节奏性。

三、钢琴伴奏对古诗词歌曲表意功能强化的编配手段

古诗词歌曲的演绎,除在声乐演唱技术角度研究探讨外,伴奏的形式与方法也要完全符合古诗词歌曲的风韵。除古诗词艺术歌曲外,其他种类的古诗词歌曲目前都没有作曲家随歌曲旋律同时创作较为固定的钢琴伴奏。古诗词艺术歌曲的钢琴伴奏,大多以五声调式为基础,结合西方作曲技巧,从模拟笛、筝、箫等传统乐器角度出发,较多运用长琶音、震音、柱式和弦和同音反复等伴奏织体,在触键上讲究“轻而不虚,实而不硬”,并大量运用渐强渐弱力度变化,以及富有弹性的节奏处理,以突出伴奏的写意功能。这些艺术水准较高的钢琴伴奏编配手法,为我们在创编古诗词歌曲或琴歌的钢琴伴奏时,提供了很好的经验。

但古诗词在古语声韵中所需要传递的情绪与语言力度,采用普通话演唱便有所缺失,傅雪漪先生曾说过“古典诗词歌曲的演唱不是单纯的唱声音、唱旋律,而是要唱语言、唱内容唱感情、唱风格、唱神采、唱意境。”[2](P3)那么,在语言无法表达的时间里,钢琴伴奏就需要对“韵”与“调”进行补充与强调,从而强化古诗词的表意功能,并且在细节中凸显古诗词歌曲与中国传统民间歌曲的风格。对于“韵”和“调”的补充与强调,可以从以下两方面着手:

(一)诗词旋律长音和乐句连接处,钢琴副声部旋律对韵尾的补充

古诗词与生俱来的旋律感与节奏感,可以说是我国传统音乐形式美的重要基础之一。由于古汉语具有较高的旋律性特征,因此在傅雪漪、王迪等古曲大家创作的古诗词歌曲中,歌词与旋律具有高度的统一性,歌曲旋律完全合乎汉语的声调特征,以及汉语高升低降的声调规律。当钢琴作为填充声部副旋律出现时,应是某一字韵尾声调的延长,以及进入下一字声调之过渡,不能违背汉字音节声调特征,避免制造出“破句”的现象。

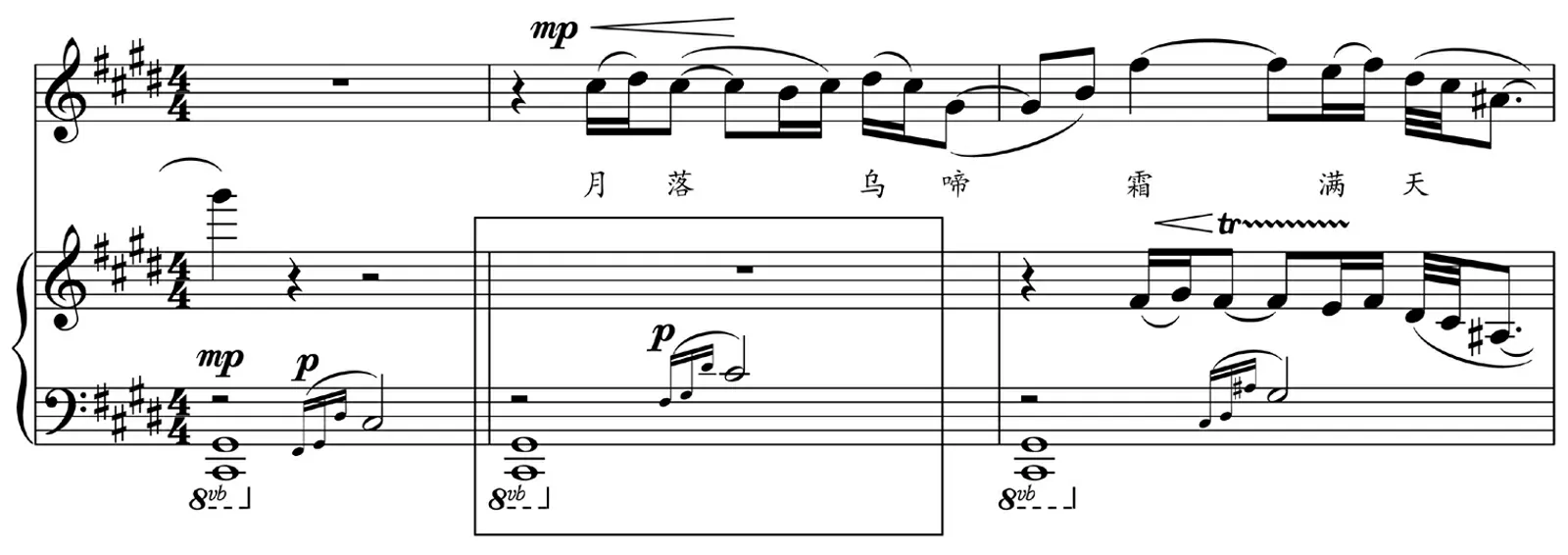

如傅雪漪根据宋代著名词人辛弃疾作品《西江月·夜行黄沙道中》创作的歌曲《西江月》,其中“惊鹊”二字的旋律中,“惊”为阴平55调,“鹊”为去声51调,运用七度大跳,充分体现了阴平调高昂和去声调骤降的调值变化特点。其后的两字“清风”均为阴平55调,因此歌词旋律从re通过五声音阶式的上声逐渐拉回至la,la是持续二拍的长音,需要钢琴伴奏进行副旋律的填充。在谱例1的钢琴伴奏中,这一句的钢琴副旋律为:

谱例1

(李勇编配钢琴伴奏)

谱例2为另一版本的钢琴伴奏编配,这一处编配为:

谱例2

(任卓编配钢琴伴奏)

“鹊”的最后一音也是进入下一句阴平调前的最后一音,李勇编配的钢琴伴奏采用韵尾音作向下的二度环绕的旋律,强化与补充了这一韵尾。而在任卓编配的伴奏中,是通过四个十六分音符的五声性音阶直接接入“清”字开头音,钢琴伴奏只是起到了引导音高的作用,并没有对韵尾进行补充,缺失了一些古诗词歌曲中吟诵韵味的展现。

在音韵学中,韵尾分为阴声、阳声和入声三类,阴声和阳声韵尾可以延长,且能够有高低起伏的变化,那么钢琴伴奏的副声部就应以韵尾的延长规律为创作依据,这也是古诗词歌曲伴奏与其他中国风格歌曲钢琴伴奏创作的不同之处。再如这首《西江月》“清风半夜鸣蝉”一句中,“蝉”对句尾音进行了延长。这一句钢琴副声部为:

谱例3

(李勇编配钢琴伴奏)

另一版本的钢琴伴奏编配为:

谱例4

(任卓编配钢琴伴奏)

“蝉”属于阳平35调,这种带有上三度性质的声调调值,并未在歌曲旋律中得到充分体现,李勇的钢琴伴奏编配运用一个向上的三度音程进行,对韵尾进行补充并强化了阳平调的调值。而任卓的钢琴伴奏编配则是向下级近的旋律音,就失去了汉语“调”的体现意义,钢琴副声部旋律仅仅具有“过门”作用。

(二)钢琴伴奏编配对古代六声的反馈与补充

唐宋以来的古语六声,主要指阴平、阳平、上声、去声、入声和轻声。入声韵一般只以塞音“p、t、k”收尾,音调短促,有一种戛然而止的的急促与压迫感。 在上面列举的古代入声字辨别规律中可发现,几乎每一首诗词中都存在大量的入声字来体现语言的抑扬顿挫之感。唐《元和韵谱》中说的“去声清而远,入声直而促”,就在节奏与力度方面将去声和入声区别开来。虽然都是向下的音调,但是入声时值应该很短,且具有爆发力,发音不拖沓粘腻。

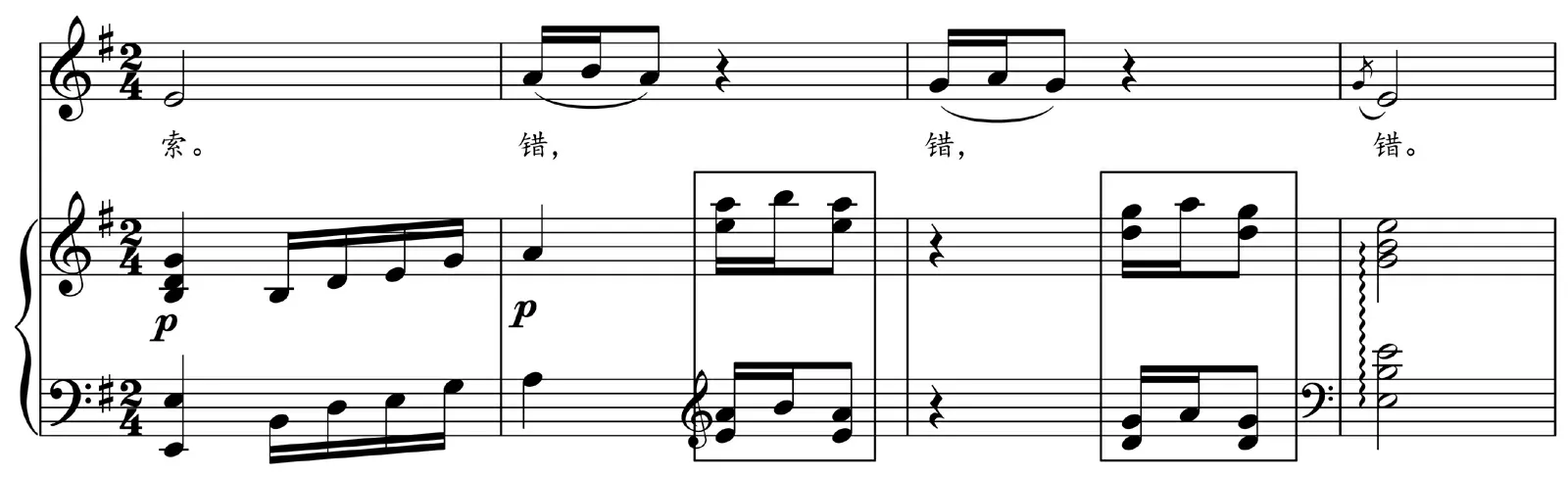

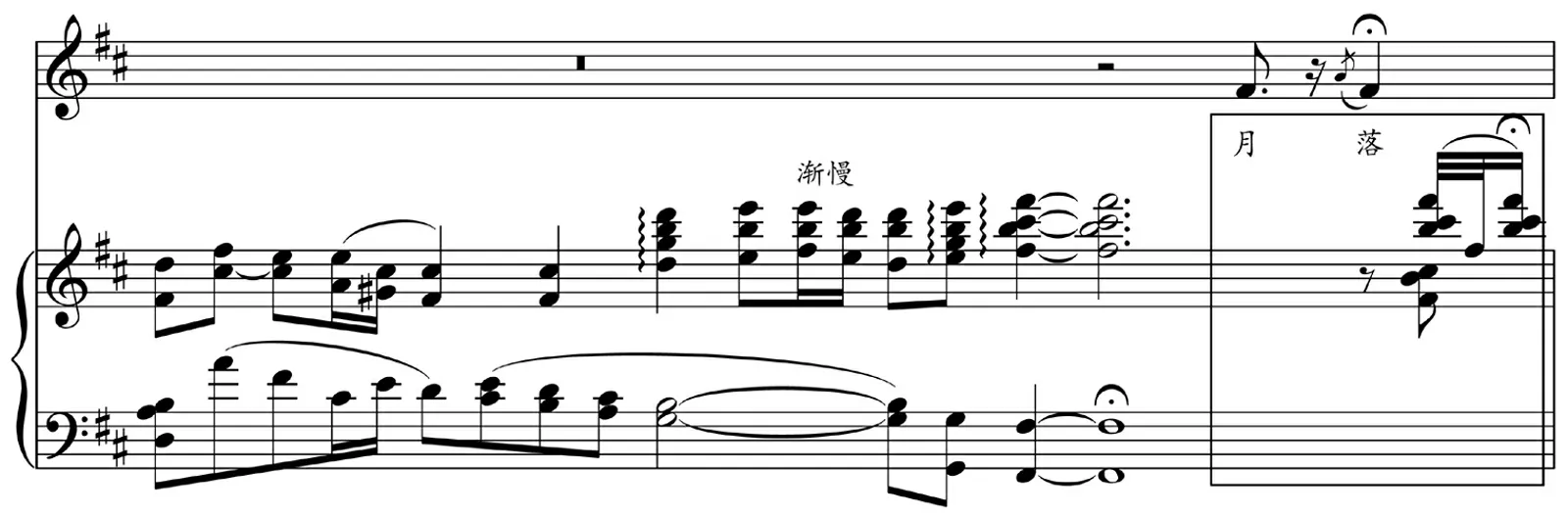

在傅雪漪、王迪创作的古诗词歌曲中,非常充分地考虑到这一点,可以寻找到到很多根据入声字音调规律创作的旋律。如王迪根据宋代诗人陆游的名篇《钗头凤》创作的歌曲中,原诗第一段与第二段结尾的“错”“莫”“恶”字为古语入声字,突出无奈的、懊悔的、悲愤的语气,在歌曲创作中用休止符来体现这一语气特点。钢琴伴奏可采用具有压迫与张力感的柱式和弦式织体,短促、沉着的触键,与入声字形成语气上的呼应,或运用休止符以突出歌词的“诉说”力度:

谱例5

(李勇编配钢琴伴奏)

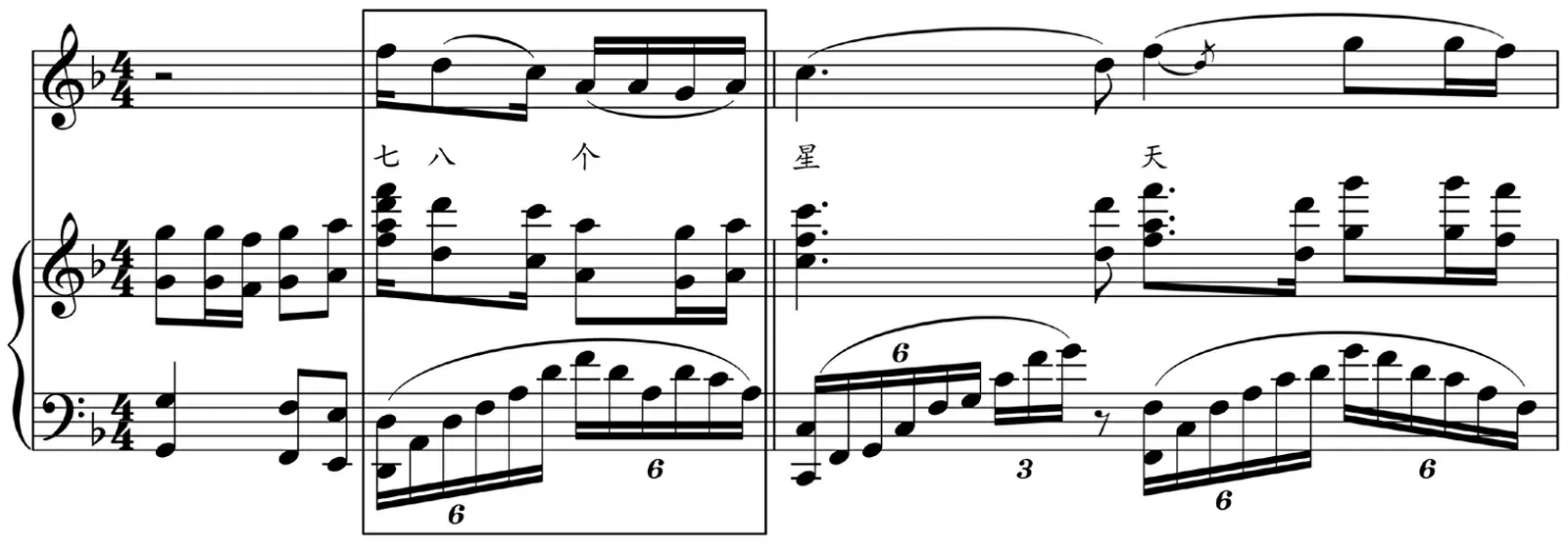

又如歌曲《西江月·夜行黄沙道中》,“七八个星天外”的“七”为入声调,虽然在旋律中没有体现出休止符,但在演唱与钢琴伴奏中一定要体现出这一声调特点。“七”应唱得跳跃而富有弹性,钢琴伴奏也应选用八度或者用跳音演奏这一旋律,作支声式复调织体,强化灵动、活泼的情绪特点,钢琴伴奏此处编配为:

谱例6

(李勇编配钢琴伴奏)

另一版本钢琴伴奏编配为:

谱例7

(任卓编配钢琴伴奏)

李勇编配的钢琴伴奏在右手部分选用八度支声式旋律,左手则模仿筝增加音乐流动性,演奏时右手的八度和弦采用非连奏的、较短促有力的触键方式,就能够体现“七”这一入声字短促的节奏特点和有力的音调特点,为歌曲增加语气变化。在任卓的伴奏中,右手则采用下跳的低音八度与五声性旋律结合的织体,这一织体主要用来衬托歌曲的抒情性,但没有表达出“七”这一入声字铿锵的特点,对古诗词“调”的强调与补充稍显不足。

唐朝诗人张继的《枫桥夜泊》是唐诗中的名篇,黎英海与傅雪漪均选用此诗创作了歌曲。黎英海的创作,采用弱拍进入,用级进式、绵长的旋律表达对风景的描述,用五度以上的跳进突出诗词中重要字符,全曲用大篇幅的渐强渐弱来突出夜晚乘船至寒山寺,对所见景物、所听声音的意境描绘。“月”字旋律并没有采用汉语发音的51调,而是采用级进二度音程,由弱拍位起,着重制造幽静深远的意境。钢琴伴奏采用带有五声性旋律装饰倚音的长音,加强了场景的写意功能。

谱例8

(黎英海曲)

傅雪漪创作的歌曲,则更多从古语声调入手,“月”字为入声字,以短促的八分音符表示,并用休止符与后面一个字节隔开,充分体现入声调“塞音”特点。钢琴伴奏使用和弦与短小的快速十六分半分解式和弦织体叠加,对入声字的短促节奏性进行了回应,强调了古诗词特有的入声调“直而促”语气特点。

谱例9

(刘聪编配钢琴伴奏)

在黎英海的作品中,“啼”字充分利用了阳平35调声调特点,韵尾比较完整。但在傅雪漪的版本中,“啼”字韵尾没有唱完,钢琴伴奏副声部旋律运用向上的三度音程旋律,做了韵尾与调上扬的补充。

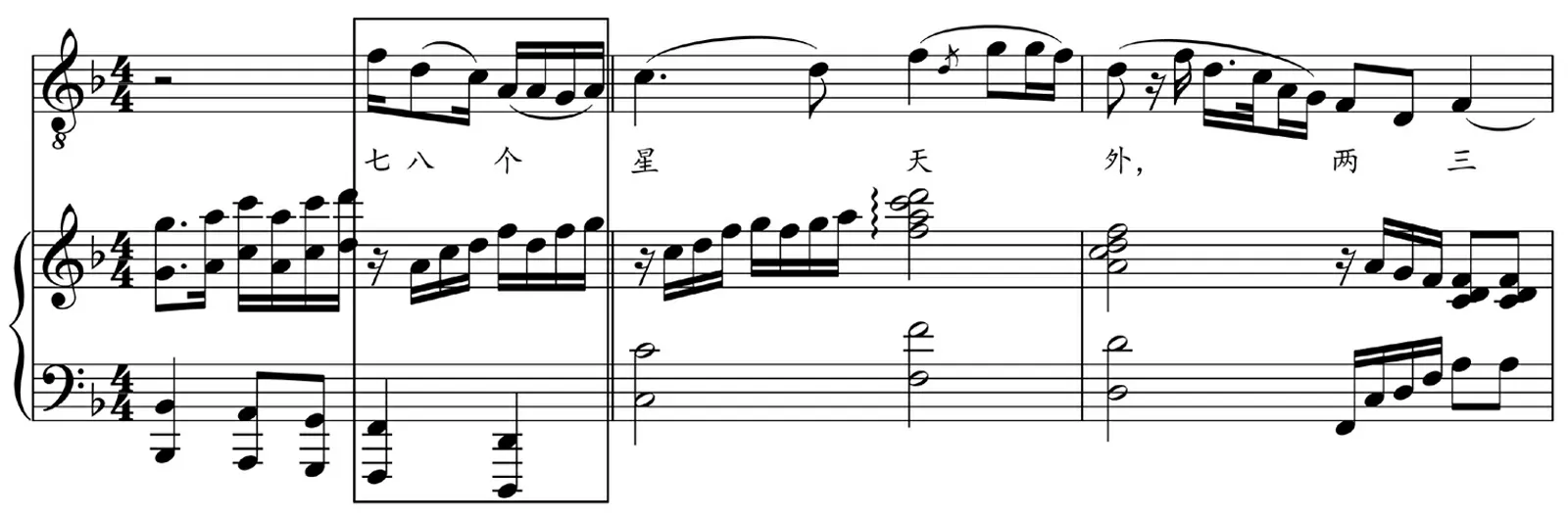

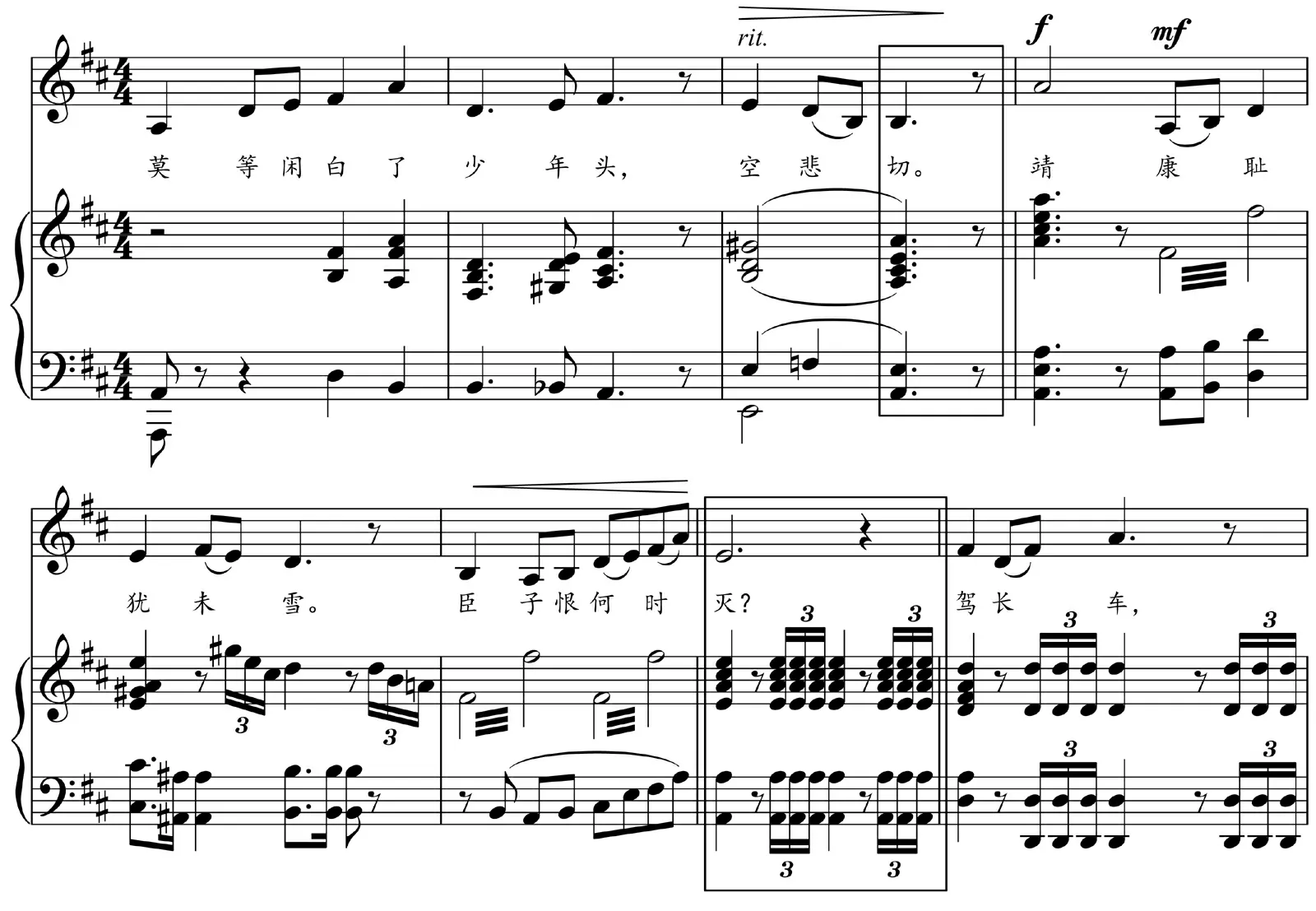

用入声调朗诵和用普通话朗诵,在气势上相差较多的诗词,比较典型的有古曲《满江红》(岳飞词)。这首词中“歇、烈、月、切、雪、灭、缺、血、阙”都是一发即止的入声字,岳飞用这样的入声调来体现悲愤的情绪与坚定的意志。在由杨荫浏编配的歌曲《满江红》中,“歇、烈、切、灭”等这些入音字几乎对应一拍以上的较长音符,用普通话演唱并不能够体现出这种顿挫感,若钢琴伴奏仍采用旋律性较强的伴奏织体,则会更加弱化原古诗的语言张力。杨荫浏先生编配的钢琴伴奏,采用强有力的柱式和弦或者八度式伴奏织体,需要演奏者用简洁有力的触键奏出顿挫有力的音色,以体现岳飞在运用这些入声调字创作时的肯定的语气,对歌曲演唱的情绪起到衬托与推动作用。

谱例10

(杨荫浏编配钢琴伴奏)

谱例11

(杨荫浏编配钢琴伴奏)

而在另一版本的钢琴伴奏编配中(谱例12),“歇”这一字并没有按照入声调字的语气特点编配,而是采用柱式和弦下行旋律将长音填满,以推动乐曲的流动性和和弦功能的延伸为主。在演奏这一版本的钢琴伴奏时需要一些技巧性的处理:第一拍和弦用强音记号处理方式演奏,用呼吸将八分音符开始的旋律稍延后,与这一强拍音有所间隔,不破坏入声调语气。

谱例12

(范继森编配钢琴伴奏)

同样在这一版本钢琴伴奏中,“切”这一入声字,在乐谱上也没有明显的演奏处理记号(谱例13),演奏时需要按照入声字声调规则,左手八分音符演奏时应做强音处理,并与接下来的十六分音符三连音有明显的气口间隔。

谱例13

(范继森编配钢琴伴奏)

结语

古诗词歌曲细腻、含蓄、朴素、婉转,承载着文人最饱满、最强烈的思想情感。它精雕细琢,讲究用字的押韵与传神,在歌词的声调与语气强调方面与传统民族民间歌曲或其他中国风格创作歌曲有明显区别。运用钢琴为古诗词歌曲伴奏,其编创与演奏侧重点,除写意功能外,还需掌握古语发音规律,利用语言自身的韵律特点,对韵尾进行正确的副旋律补充。对普通话中已经缺失的入声声调,除编配时运用恰当的伴奏织体对其进行语气上的强化,还需演奏上采用短促有力的触键方式,强调入声声调的节奏特性。从这两处细节入手,钢琴伴奏才能够补充完整歌词的韵尾,从而增强古诗词歌曲表意功能,传递准确的古诗词风韵。