尼德兰17世纪绘画作品中的画家生活

——兼论尼德兰17世纪画家师徒关系

张 康

(淮阴师范学院美术学院,江苏 淮安 223000)

一、尼德兰17世纪画家概况

1650年左右尼德兰城市的注册画家,如代尔夫特有36人,哈勒姆有68人,与居民人数的比例情况如下[1](P79):

城市画家居民每1000个居民中的艺术家代尔夫特3624,0001.5哈勒姆6838,0001.8海牙3718,0002.1莱顿5567,0000.8乌特勒支6030,0002

由上表可以看出,画家的数量和城市人口总数之间的比例为0.8-2.1不等。这种差异反映了城市居民对绘画需求的多少,同时也反映出画家工作机会的多少。莱顿作为当时欧洲最大的纺织中心并没有真正刺激绘画生产,海牙这个奥兰治王室和政府所在地对画家却很友好。当时在尼德兰的画家总数约650-750人,即每2000-3000名居民中有1位画家。在意大利文艺复兴时期的900万人口中,彼得·伯克(Peter Burke)估计有313位画家、雕塑家和建筑师,也就是创作精英。即使这一数字增加两倍,以此来包括匿名的艺术家,意味着每1万名居民中也才有1位艺术家。对比可见,尼德兰17世纪画家的“浓度”要高得多,这是尼德兰高度城市化的结果。大多数画家来自尼德兰省:阿姆斯特丹、鹿特丹、哈勒姆、莱顿、代尔夫特和乌特勒支。当然,画家不必停留在出生、长大、接受训练、迈出职业生涯第一步的城市。成功的画家们经常发现他们的家乡过于局限,于是他们就像莱顿画家伦勃朗、代尔夫特画家彼得·德·霍赫一样,去了繁华的大城市阿姆斯特丹,因为那里有更大的绘画市场,有更多的工作机会。许多画家在前往阿姆斯特丹的途中在海牙停留,因为这里是奥兰治宫廷所在地。有些人,比如约翰内斯·维米尔,仍然喜欢留在自己的家乡代尔夫特。

二、画家的培养与成长

17世纪尼德兰画家的家庭社会阶层通常并不高。例如,在1613年到1679年之间,有26名来自代尔夫特的画家,他们的出身都是已知的,他们是画家、艺术品经销商、雕刻师或玻璃工匠的后代。我们还知道,弗朗斯·哈尔斯的父亲是布匹商,扬·范·霍延的父亲是制鞋匠,伦勃朗的父亲是磨坊主,母亲是面包师的女儿……都是非常辛苦而且不怎么赚钱的职业。另外,伦勃朗在家中排行老九,是家中的幼子,也是兄弟姐妹中唯一一个上过学的孩子。由此我们难免要对尼德兰17世纪民众的识字率提出质疑。很多资料提到17世纪的尼德兰是欧洲识字率最高的国家。但是,这种多子的家庭接受教育的状况难免让人产生质疑。在17世纪,继承父辈衣钵的画家人数下降了。蒙提亚斯由此推断,绘画的天赋可能比家族的工匠传统更重要。无论是纺织工人还是船长,都不希望他们的孩子成为画家。哈勒姆画家也遵循同样的模式:在1575年到1600年出生的13位画家中,有6位来自画家家庭,3位来自工匠家庭,3位来自个体户家庭,还有1位来自上层阶级。

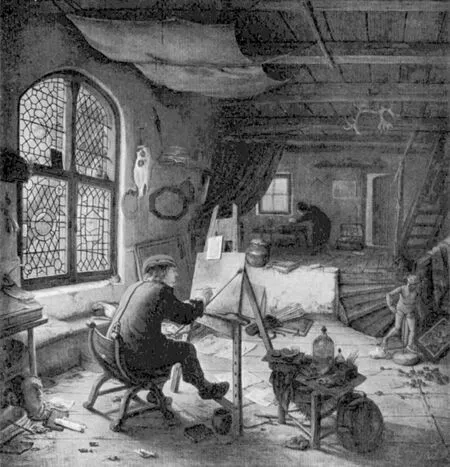

阿德里安·范·奥斯塔德(1610—1685)创作于1663年的《画家在工作室(自画像)》(图1),为行会师父对学徒的训练和培养做了验证。画面描绘了师父在用支腕杖认真地作画。距离师父不远的地方,徒弟正在全神贯注地磨制颜料。为了成为一名画家,男孩(很少有女孩)首先要在少年期就找好师父。父母会支付给师父一些钱作为孩子上课、购买原材料、食宿等的开销。学徒要帮着管理、打扫工作室,捆扎制作画笔,将画布绷到画框上,研磨彩色颜料并用油调好,准备铜板来雕刻或蚀刻。奥斯塔德笔触粗糙,寥寥几笔就把学徒的形象描绘了出来。学徒衣服比较破旧,脏兮兮的,磨制颜料也是一个体力活,他在桌子旁边卖力地磨着颜料,让人感受到他在忍受着学徒生活的重压。光从左侧的大窗户照射进来,照亮了画家的工作室。奥斯塔德对工作室中的画家和学徒的描绘有好几幅,描绘的是相同的内容:凌乱不堪的画室里,画面左侧是窗户,显示出画家对光的欢迎和喜爱,画家在用支腕杖作画,学徒在磨制颜料。至于奥斯塔德为什么要频繁地描绘相同的题材,我们不得而知,但是,他的作品无疑为后世留下了师徒关系的真实写照。

图1 奥斯塔德,《画家在工作室(自画像)》,1663年,橡木板油画,38×35.5厘米,森帕尔美术馆,德累斯顿

伦勃朗除了出售自己的作品(来自市政厅、弗雷德里克·亨德里克、康斯坦丁·惠更斯等人的订单)、兼职艺术品经济人,还“授徒为业”。在他阿姆斯特丹的四层豪宅里,他收了很多学生,一方面可以收学费,另一方面,经过一段时间的培养之后,这些学生也可以为自己分担一些工作。其中有些学生逐渐有了名气,如赫里特·道(在莱顿时的学生)、霍赫斯特拉滕、格尔德、法布里蒂乌斯、马斯等人。同时,这也导致伦勃朗很多作品的归属问题至今仍未有定论。伦勃朗的作品故意反理想化,但是现代的观众已经把他看作是一个有创造力的天才。在绘画创作方法的革新方面,伦勃朗要比弗朗斯·哈尔斯的力度大得多,步子迈得更远。二人在以“精细”为目标的尼德兰绘画传统中敢于采用“粗糙”的创作手法,本身就说明了二人内心的变革意识。伦勃朗更是将自己认为不重要的人物或身体的某个部位隐而不画,这一大胆的做法,在当时无疑具有十分重要的革新意义。

在通常的6年学徒期中,学徒所接受的教育和培训的细节,可以通过观察那些幸存下来的合同找到,这些合同是在师父和学徒的家人之间达成的。以两份合同为例:第一份为期1年的学徒合同,1620年4月1日在静物画家科内利斯·雅格布茨·德尔夫(Cornelis Jacobsz Delff)和范·沃特维克(Jan Jansz, van Waterwijk)之间签署。德尔夫答应给这个年轻人提供食宿,并指导他学习绘画,范·沃特维克所创作的作品都归老师所有;师父收费108盾,学生可以分两期支付,这就是我们所知道的范·沃特维克的职业生涯。另外一份是玻璃制造商范·林斯霍滕(Cornelis Ariensz.van Linschoten)与画家范·利尔(van Lier)1623年签订的合同。范·利尔同意接受范·林斯霍滕的儿子为徒,当时孩子十五六岁,老师负责指导他绘画,并给他提供食宿。正如前面提到的合同,学徒的作品也属于老师所有。范·利尔所收的学费只有德尔夫的一半,这可能是因为德尔夫名声在外:他作为一个风俗画家和静物画家,多年来一直是这个行业的一员。

学徒合同表明,这种教育的费用差别很大,取决于老师的声誉、学生的年龄,以及是否包括在老师家里食宿。老师可以保留学徒的劳动成果,这样就可以降低老师的成本,这也是为什么学徒不能在自己作品上署名的原因。平均来说,一个学徒一年和他的父母住在一起所花的费用是20—50盾,如果在老师家里食宿的话大概需要50—100盾。然而,一些学生每年支付的费用高达100盾,而且还不包括食宿在内,就是因为他们的老师非常著名,比如像洪特霍斯特、伦勃朗或赫里特·道。对于父母来说,这是一项昂贵的支出。父母要想他们的儿子成为画家必须做好长期的财务准备,学校教育成本一般每年只需要2—6盾,但是他们却不得不支付大约每年100盾(共计6年600盾)的学费和食宿费。除此之外,儿子在接受教育的时候,父母们从儿子那里还得不到收入。

到意大利去接受艺术教育并不是尼德兰学徒的普遍做法。很多父母没有经济实力将孩子送到法国或意大利去完成他们的教育,而在尼德兰与一位受尊敬的老师进行学习的费用还是能够负担起的。在国内学习还有一个好处,那就是通过仔细选择师父,这位未来的画家可能成为艺术行会的成员。上文提到的范·林斯霍滕的儿子就是一个很好的例子,当完成了学徒生涯后,他去了意大利,1635年回到尼德兰后,他成了代尔夫特圣路加行会(画家行会)的成员。1650年代,他搬到了海牙,在那里他成了一个成功的画家。

在17世纪初期,尼德兰学徒的训练重点放在实践上。在16世纪末,卡勒尔·范·曼德尔想要为年轻的尼德兰学徒的教育引进新的标准,这显示了他对尼德兰盛行的社会环境的理解和对绘画教育的控制。从一个“高尚、自由的艺术”的前提出发,他传播了意大利或佛兰德斯自由艺术家的理想,那就是要选择一位著名的师父来学习。尼德兰的学徒制度并没有给这种文艺复兴的做法留下多少空间。学徒的费用是由行会控制的,师父们试图通过培训学徒和保留他们为自己工作的权力来增加自己的收入。学徒们通常对他们的训练感到满意,因为他们还没有意识到理论指导的重要性。因此,他们的教育仅限于模仿师父的作品。基本上是由学徒模仿一个“正确”的版本,并将复制品与原作进行比较。因此,师父的专业,无论是静物画、风景画还是肖像画,都影响着学生后来选择的主题和题材。师父和学生之间的联系非常密切。这个学生既是儿子,又是学徒和奴隶。他住在师父家里,劳碌着,当他不听话的时候,还会受到肉体上的惩罚。

当圣路加行会会长对学徒的作品感到满意时,学徒期就结束了,学生获得熟练工人的地位。熟练工人允许签署和出售自己的作品,他还可以努力成为行会师父。如果有在其他师父工作室里工作的经历就会增加他们的技能。与此同时,更大的工作室雇佣更多熟练工的做法导致了大规模的劳动分工和产量的增加。奥兰治家族的画像是由熟练工完成的,它们被囤积起来,以备不时之需。奥兰治家族宫廷画家米勒费尔特(Michiel Jansz van Mierevelt,1566—1641)在这些作品上签了名,有时会修改一两笔。他的一些作品标有“Mierevelt”,用这一做法把自己创作的作品和其工作室创作的作品区别开,这种差异会在价格上体现出来。尼德兰国立博物馆在《威廉·莫里斯总督像》这幅作品的铭牌上写的作者就是米勒费尔特;而《弗雷德里克·亨德里克总督像》这幅作品铭牌上写的作者却是“workshop of Michiel Jansz van Mierevelt(米勒费尔特工作室)”。

三、行会师傅的生活

朱迪思·莱斯特(1609—1660)于1633年进入哈勒姆圣路加行会,是当时行会中唯一的女性。《自画像》(图2)是她与莫勒纳尔结婚后创作的,很可能是在为自己作为画家和行会师傅做广告:一方面表明自己是画家,希望大家可以来找自己买画;另一方面说明自己具备了行会师傅的身份,可以招收学徒。她坐在画架旁,穿着优雅的服装,而不是画家作画时穿的那种特殊的工作服(图2)。她刚刚画出了一个喜剧人物,正对着观众微笑。在严肃的肖像画中,大笑和微笑是不常见的。但是,莱斯特的老师弗朗斯·哈尔斯和丈夫莫勒纳尔经常用笑容来活跃画面气氛。在莱斯特的自画像中,她将自己再现成一位女性风俗画家,哈勒姆传统中的行会师傅。她的这幅作品和她的画中画一样引人注目,这与当时大多数风俗画是不同的。1636年以后,随着孩子的到来,再加上繁重的财务和法律事务,还有丈夫无数不成功的投资等,阻碍了莱斯特在绘画上进一步发展的机会,导致她很少再继续创作。她的这幅自画像所采用的画中画方式可能影响到了丈夫莫勒纳尔创作《画室中的画家》(图3)。

图2 朱迪思·莱斯特,《自画像》,约1630年,74.3×65厘米,国际艺术博物馆,华盛顿

扬·米恩瑟·莫勒纳尔(约1609—1660)的作品《画室中的画家》(图3)在风格和主题上都值得特别关注。画面再现了画家绘画过程中短暂休息的场景,因为他的模特们要休息一下。模特们巧妙地再次出现在未完成的画布上。画中画展示了四个模特不同的动作,非常轻松活泼。画面中的艺术家是未完成画作的实际画家,他站在左边的工作台旁,准备用刀向他的调色板添加新的颜料,他朝画面外微笑着。在莫勒纳尔的绘画中,经常再现滑稽的居民。这种对工作室的特殊描绘在其外观和风格上非常真实可信,也具有一定的表演性质,充满了幽默和喜剧的味道,证明他越来越精通描绘室内人物形象。早期作品色彩有时候会不协调,最明显的例子就是侏儒服装的颜色搭配。除了绘画风格上的变化,画家工作室作为绘画的主题,与当时非常普遍的自画像相比,是不多见的。莫勒纳尔强调的是画家生活的真实性和鲜活性。

图3 扬·米恩瑟·莫勒纳尔,《画室中的画家》,1631年,布面油画,96.5×134厘米,柏林

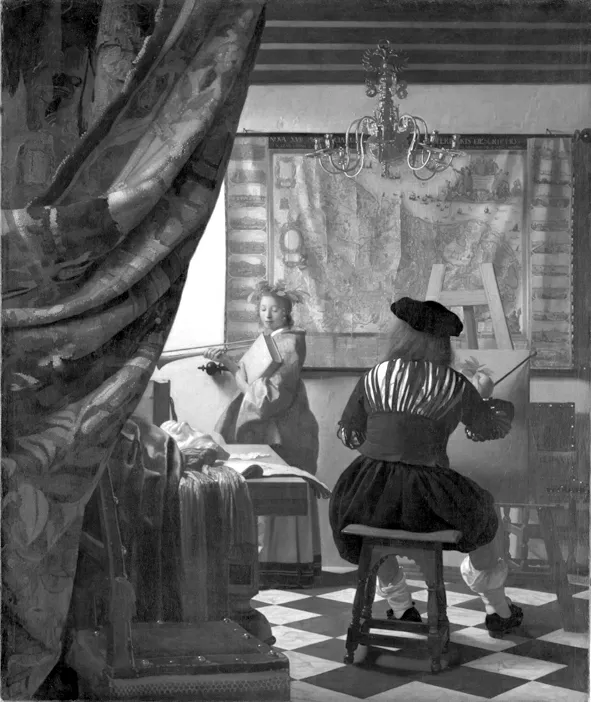

在《绘画的艺术》(图4)中,维米尔特意将观众的视线吸引到他所描绘的模特那里。模特站在一个色彩斑斓的挂毯后面,挂毯将观众和画家的画室隔开。无论此时的画家们创作的肖像画多么具有创新性,但是让观众从后面来看画家的做法却是不常见的。此外,同时代的人会看到画家的奇特服装,这种装束应该是过去的款式。他只画了一个戴着月桂花冠的女人,手里拿着一把小号和一本书。书和桂冠是司管历史的克里俄缪斯女神的象征物。桂冠象征着荣誉,荣誉和名声是绘画最好的动机和回报,桌子上的面具显示了它的欺骗性。墙上的地图意味着尼德兰的历史,这是在尼德兰分裂前17个省份的非常著名的地图。维米尔的缪斯在某种意义上体现了绘画被认为是用来迷惑眼睛的。在赫里特·道、弗朗斯·范·米里斯、扬·斯滕和他们的追随者所作的众多年轻女性的画作中,这一比喻等同于欺骗和诱惑。

图4 维米尔,《绘画的艺术》,约1662—1665年,布面油画,130×100厘米,维也纳艺术史博物馆

伦勃朗《年轻的画家在画室中》(图5)为我们揭示了当时画家进行创作的真实场景。他描绘了在一个异常简陋的画室中,年轻的画家正在进行创作的场景。画架粗壮笨拙,从画面上可以看出画家是在一块不小的画板上作画。需要我们特别注意的是,为了方便作画,画家的衣服是特制的:拿画笔的右手右胳膊的衣服袖子从上面被裁开了。这样,画家在作画的时候就可以挥洒自如了。在不作画的时候,右胳膊的衣服袖子可以扣上,这件衣服就可以和正常的衣服一样穿了。

图5 伦勃朗,《年轻的画家在画室中》,约1629年,木板油画,25×32厘米,波士顿美术馆

赫里特·道1653年的《小提琴演奏家》(图6)提供了一个壁龛画的生动例子。这位男士很可能是个画家。在背景中,一个人抽烟,而另一个人在磨颜料——这个人很可能就是画家的徒弟。画家面前挂着一个鸟笼,他正在专心致志地拉小提琴。他斜靠在一件华丽的土耳其毯上,下面是一块巨大的石头浮雕,雕刻着几个孩子和一只山羊。这种浮雕在赫里特·道的壁龛画中反复出现过多次。根据这个背景,这幅画的主题很可能是一个艺术家在他的工作室里演奏乐器,在其他风俗画以及自画像中也遇到过同样的主题。当时,绘画是一种工作,一种谋生的手段,画家是一种职业,但是音乐是人们普遍喜欢的一种爱好。画家很可能是工作累了,用这种方式来调节一下。一般来说,它说明了音乐有激发创造力的功能。《小提琴演奏家》所提供的感官享受通过令人惊叹的逼真性已得到充分证实。音乐书籍和鸟笼,小提琴演奏家的手和乐器都得到了精心刻画。同样让人着迷的是在小提琴手下面的浮雕上的那些孩子。面具是一种传统的图像,绘画的化身。顽皮的小孩挥舞着面具,欺骗了山羊,从而与赫里特·道的欺骗行为形成了一种诙谐的类比。而在这幅画中的石头浮雕非常逼真,也非常具有欺骗性。《小提琴演奏家》同时也表现了关于绘画与雕塑谁更高级的早期现代欧洲理论的辩论。显然,赫里特·道和他的艺术家朋友们认为绘画是一种更高级的艺术形式,因为画家将色彩鲜艳的地毯直接压在了单色浮雕上。

图6 赫里特·道,《小提琴演奏家》,1653年,木板油画,31.7×20.3厘米,列支敦士登大公收藏

四、绘画作品中的绅士画家形象

赫里特·道幸运地拥有了几个富裕的赞助人,如彼得·斯皮尔和约翰·德·拜。为了拥有优先购买权,彼得·斯皮尔每年付给赫里特·道1000盾。约翰·德·拜收藏了赫里特·道29幅画,1665年在莱顿进行了展出,这是艺术史上最早的“个人作品展”之一。与这些富裕的客户之间的稳定关系,让赫里特·道有时间可以去精雕细琢。一般画家的作品售价15—30盾,赫里特·道一般要价600盾,甚至更高。这个数字几乎是当时尼德兰共和国中产阶级平均年收入的两倍,而且确实足以在当时购买一所简易的房子。毫无疑问,赫里特·道的高收入为他进行精细化创作提供了条件。赫里特·道必须对尼德兰共和国精英阶层的审美趣味变化十分敏感,不去创作那些赞助人不喜欢的作品。赫里特·道是为数不多的得到外国宫廷(包括瑞典的克里斯蒂娜女王、英国的查理二世、托斯卡纳大公爵)赞助的尼德兰风俗画家之一。艺术家的社会价值和经济收益通过为精英赞助人提供服务而得到实现。赫里特·道提高了作品的市场占有率,得到了精英赞助人的肯定,声誉鹊起,越来越多的社会精英成为他的赞助人,作为一位优雅的绅士,演示了这些优秀的作品如何与他自己的社会地位相一致。尽管17世纪早期的风俗画家们通过他们的作品积累了巨大的财富并拥有了较高的社会地位,但是只有在赫里特·道这一代画家才开始频繁地把自己描绘成富有的绅士形象(图7),这无疑反映了他们努力工作所换来的经济文化环境的变化和社会地位的提升。

图7 赫里特·道,《自画像》,1663年,木板油画,54.7×39.4厘米,纳尔逊艺术博物馆,堪萨斯

结语

综上所述,通过对尼德兰17世纪绘画作品中的画家创作、形象和学徒生活的剖析,再加上对相关数据和合同的阐释,我们能够对当时画家和学徒的生活有一个相对清晰的了解和掌握。从学徒到画家,他们的命运在一生中可能会有很大的起伏变化。有的学徒成功跻身画家和行会师父行列,有的学徒则半途而废,转做他行。成为画家和师父之后,很多画家都曾事业有成,但后来却变得穷困潦倒,伦勃朗就是最明显的例子。艺术和经济的成功改变了画家的生活和工作,像米勒费尔特、洪特霍斯特和赫里特·道这样的画家,他们的工作室雇佣了很多人来为自己工作,收入也非常可观,身份和社会地位得到极大的提升;另一些人,比如费迪南德·博尔, 霍贝玛或特尔·博赫,他们或者在家乡的城市里担任公职,或者通过婚姻晋升到贵族家庭,然后完全放弃了绘画。