西方隐喻与我们时代的精神危机

——关于格非的《月落荒寺》

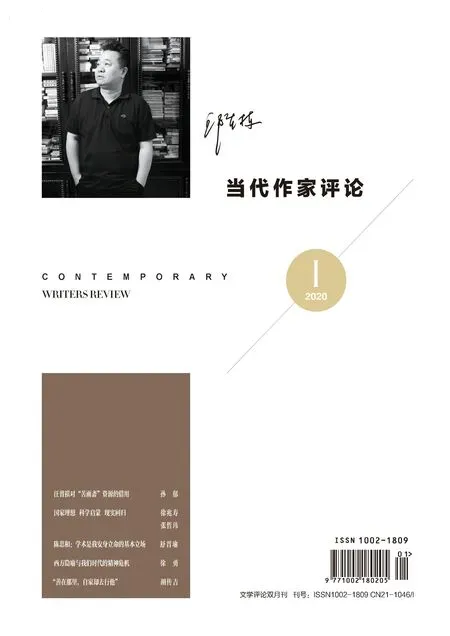

徐 勇

格非的《月落荒寺》虽篇幅不长,只有不到13万字的规模,但它提出的问题却极具代表性和症候性,不容回避。它通过一个凄艳爱情故事,提出现代知识分子的精神危机及其出路问题,别具抒情性和感伤色彩。

说其具有感伤色彩,是因为小说的主人公林宜生想通过哲学的思考“了生死”,却发现最终还是枉然,他也从神经衰弱转而成了忧郁症患者,以至到了需要服用抗忧郁症药物的地步。知识分子的柔弱、执着和无力让人心生痛惜和感伤之情。而说其具有浓郁的抒情性,则是因为小说中弥漫着浓郁的“回忆氛围”。(1)格非:《月落荒寺》,第136、108页,北京,人民文学出版社,2019。“回忆氛围”不同于回忆体,回忆体是一种叙事结构,它是在一种过去完成时的背景下展开回忆和叙述;“回忆氛围”则侧重情绪、情调或氛围的营造,即是说,故事叙述的时间进程上,即使是向前推进的,但其时间意识却是向后的;是落脚点在过去的时间意识下展开故事情节的叙述。(2)这种时间意识上的后退倾向,也被看成是“命运叙事”。参见敬文东:《命运叙事——对格非〈隐身衣〉〈月落荒寺〉的一种理解》,《当代文坛》2019年第6期。“回忆氛围”中叙事进程和时间意识两者间的逆向展开,使得作品总是具有“追忆似水年华”的挽歌意味:眼前的景物总使主人公/叙述者想到过去。这样一种“回退结构”,暗含着针对当下或未来的恐惧及焦虑。

《月落荒寺》总体上可以说是一回忆体,毕竟,小说中到处可见对过去事件的回忆,比如说第3节开始的对林宜生与白薇离婚经历的追述,比如说林宜生试图回忆同楚云交往的点点滴滴,再比如说林宜生对来北京前经历的追述。这一切都出现在小说伊始楚云突然失踪这一事件后。但就故事情节论,小说主要讲述的是楚云失踪后大半年中林宜生苦苦寻找的故事。回忆和寻找,构成这一具有“回忆氛围”的小说的两翼,两者紧密关联、彼此共生,因此有必要把它们联系起来加以考察。这里的寻找,不仅包括对失踪女友楚云的寻找,还包括林宜生对“迷失的灵魂”的自我寻找,寻找在这里实际上包括一深一浅两个层面。同样,回忆也不仅是追忆,更是一种精神治疗和自我救赎的方法:通过“对过去的校正性干预”(3)〔英〕安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同:晚期现代中的自我与社会》,第68页,夏璐译,北京,中国人民大学出版社,2016。和介入性改写,以完成自我的救赎和走向未来。

一

小说的前两节,讲述的是发生在“四月初的一天下午”的事。这一时间标示,在小说中多次出现,比如说第35节,只不过重复出现时,多有句式上的略微改变,比如说第36节中是“这是一个平常的四月的午后”。(4)格非:《月落荒寺》,第136、108页,北京,人民文学出版社,2019。这里需要注意到,每次出现这一句式,其叙述效果并不相同,比如说开头部分和第35、36节,两次出现“四月初的一天下午”,叙述的侧重不同,效果也不同。小说伊始部分,是对林宜生回忆中的这一下午的叙述。林宜生记住的是这一天下午发生的几个事件或事物所构成的印象的叠加:路口的车祸、死者的红袜子、海棠树、打点滴的垂柳、楚云的凄然一笑,然后就是突然消失。这些事物或事件之间,只具有时间上的前后相继关系,即在时间的次序上依次呈现,至于它们之间的逻辑关系,则是不甚了了。而且,林宜生的记忆是有所偏向和遮蔽的,他只想找出楚云失踪的线索或蛛丝马迹,因而看不到各个事件之间“不祥的暗示”和气息,车祸的惨烈程度、“曼珠沙华”花语的生死永隔意味和百年垂柳的奄奄待死都被掠过;有些事情则没有进入他的记忆,比如自称来自华阳观的猥琐道士、赵蓉蓉的爽约和扇面上的诗句,因为这些都与楚云的失踪看似无关。

第35、36节中出现的那个下午,则是以林宜生的第三人称限制视角不动声色地展开叙述。“这是一个平常的四月的午后”出现在第36节,是对前面“四月初的一天下午”这一时间的客观“判断”:对于当事人林宜生而言,并没有什么大事发生。这一句式既彰显叙述人的客观语态,也暗含着林宜生的判断。紧接着转入第三人称林宜生的限制视角:“但不知为什么,今天所遇见的所有事情,似乎都在给他某种不祥的暗示。”(5)格非:《月落荒寺》,第108、108、109、159、162页,北京,人民文学出版社,2019。这种“暗示”所反映的是现场效果,而“不知为什么”则与服用了抗忧郁的丙咪嗪有关。其结果,没有关联的事物或事件被赋予了某种神秘的联系,以至于“让他不免悲从中来”;(6)格非:《月落荒寺》,第108、108、109、159、162页,北京,人民文学出版社,2019。这是一种朦胧的情绪,没有预感到楚云的即将失踪,所以“并没有往心里去”。(7)格非:《月落荒寺》,第108、108、109、159、162页,北京,人民文学出版社,2019。这些“暗示”真正表明其实际意义是在第51节,即楚云的哥哥辉哥说出“四月初的那天下午”(8)格非:《月落荒寺》,第108、108、109、159、162页,北京,人民文学出版社,2019。这句话时。这是辉哥复述中的那个时间点:楚云陷入一个巨大的绑架阴谋中。至此,楚云失踪的真相大白,但也就意味着林宜生可能永远失去楚云:被毁容后“可怜的自尊”(9)格非:《月落荒寺》,第108、108、109、159、162页,北京,人民文学出版社,2019。使得她不可能回到他身边。林宜生再一次见到楚云是在将近半年之后,即当年中秋之夜的音乐会上。小说讲述的就是这将近半年内林宜生的苦苦寻找和回忆过程。

可以说,林宜生的寻找也是对自我的重新认知。在认识楚云前,他的人生面临严重的危机:妻子背叛、儿子叛逆、母子关系破裂,再加上女友的失踪,种种问题缠绕一起,令他茫然失措、焦虑重重。年轻时,他曾抱着“了生死”的愿望学习西哲,而后转向东方哲学和老庄思想。这些努力,并没有带给他精神生活的曙光,反而是精神危机的出现:神经衰弱逐渐恶化成症状明显的忧郁症。他显然已经处于人生的全面危机阶段,楚云的神秘失踪恰好处于这一节点上。通过对楚云的苦苦寻找和对过往经历的回忆,使他对自己有了逐渐清晰的认识。这种追忆某种程度上即吉登斯所说的“自传性思考”,其所指涉的是“一种关于个体如何处理其生命中的时间的自我询问的过程”。(10)〔英〕安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同:晚期现代中的自我与社会》,第68页,夏璐译,北京,中国人民大学出版社,2016。此前,他忙于全国各地的走穴(各种培训和讲座),虽然赚得盆满钵满,却给加拿大人派崔克以可乘之机,以至后院失火;他也无暇处理趋于紧张的母子关系及其儿子的教育问题。不难看出,其所有问题的症结都集中在一个“忙”字上,而事实上,忧郁症的得来,某种程度上也与忙碌紧张有关。只是在对楚云的寻找中,他才慢下脚步,逐渐开始反观自身。回忆使他对自己过往经历的失败有了一个较为全面的认识和体认,因而寻找在这里就与知识分子的精神出路问题自然而然地联系在一起。

虽然说回忆和寻找常常不免是一种时间进程中的延绵行为,但其与空间构型的演变密不可分。概言之,林宜生的寻找,演变到最后归结为“回到卧室”这一点上。相对于小说中迷宫式的时间线索,空间在这一小说中相对简单,主要以北京为主,偶有涉及山西、南京和海外等地。这是大的故事背景。就其与主人公的紧密关系而言,空间在小说中主要是以室内/室外二元对立的形式呈现。小说伊始发生在中关村北大街十字路口的车祸一幕,某种程度上奠定了整部作品的空间氛围及布局:室外空间的危险程度和异己性,促使主人公走向室内。事实也是如此。楚云在室内是安全的,一旦走出室外,比如说接了一个电话后离开“曼珠沙华”茶社随即遭到了绑架。这样一种空间上的室内/室外的区分,体现出来的正是作者/叙述者对知识分子精神出路的思考:对知识分子而言,室内才是真正适合他们,可让他们沉湎其中,供他们沉思的空间形态。《月落荒寺》很少写室外空间,偶尔写到,也是充满恐惧的和令人不安的。

这里之所以提出室内空间的问题,是因为在知识分子——比如说林宜生——那里,存在一个有效交流、认识自我和自我身份认同的问题,室外空间显然是难以胜任的。但室内空间也有区别和层次。在巴赫金那里,他没有把广场和“客厅、大厅、饭厅”区分开来,(11)参见〔俄〕巴赫金:《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,《巴赫金全集》第5卷,第195页,钱中文译,石家庄,河北教育出版社,2009。而事实上,广场和客厅等空间,有着室外和室内的区别。就林宜生的精神世界而言,这一室内空间至少分为三个层面。第一层面是讲座和讲演等较为宽阔的室内空间。讲座或讲演虽在室内展开,但因其是开放的而非封闭的,它是介于室内和室外空间之间的中间形态。某种程度上,演讲或讲座是外向型的,很少指向内心,这一空间某种程度上可以看成是广场空间的延伸。林宜生此前太过迷恋于公开性的讲演或讲座,他的精神问题就是在这样的空间中形成的,在深圳讲台上的摔倒就是明证。与讲座空间相似但面积相对较小的是茶馆、咖啡馆、饭馆或客厅等聚会空间,此乃第二类空间。这是占据林宜生日常生活的主要空间形态,其中最典型的就是林宜生夫妇同李绍基曾静夫妇、周德坤陈渺儿夫妇、查海生赵蓉蓉夫妇等的不定期聚会。林宜生带着楚云赶赴的就是一个个这样的聚会场所,他们不停地奔赴其间,看似十分热闹亲密无间,但彼此之间却是孤独的甚或充满隔膜的。比如说查海生欠林宜生28万元,因为车祸突然去世,赵蓉蓉明明有钱,就是拖着不还。

作者十分清楚,这两类空间在知识分子的生活中所占据的位置十分重要,但作者在表现这两类空间时却是犹豫不决的。相较于室外空间,室内空间的好是。第一,它能隔开外面的世界,让身处其中的人能有一个相对清净的灵魂安居之所。但这只是“短暂的”,甚至可以说是虚幻的,就像林宜生在听了李绍基的讲经时,小说这样写道:“他静静地体味着《金刚经》中的这段文字,一种甜蜜的倦怠之感,将他与周遭的世界隔开。仿佛天地万物正在飞快地隐遁,让他在尘世的喧嚣之中,重获短暂的清寂。”(12)格非:《月落荒寺》,第69页,北京,人民文学出版社,2019。这里的“仿佛”和“短暂”两词正好表明了这点。第二,这类室内空间,比如说咖啡馆、茶馆和客厅等,能给身处其中的人提供进一步交流的机会,对人与人之间的交往关系和共同体的建立有其不可忽视的作用。小说所写的主要是这类空间。这类空间,给主人公以对话、表达和交流的可能,但如果参与其中的人之间在学识、趣味和文化修养上差异很大或属于不同类型、不同阶层,他们的交往也不可能深入,无法做到深入理解。更重要的是,这类空间同样也是外向型的,如果彼此之间不能做到心有灵犀,同样也不能增进个人对自身的理解,人的孤独境遇和无力感仍旧无法改变,对知识分子而言,尤其如此。这就使得室内空间的第三种形态——卧室和书房等私密空间——凸显出来,这也是小说中最重要的室内空间。但这里,同样也有着阶段性和程度性的区分,即是说,在同前妻白薇相处时,这一卧室并不能产生两个人之间的有效交流;而即使是在同楚云交往和同居的过程中,他仍旧要靠抗忧郁药物维持,这说明在卧室等私密空间中他们之间的交流和自我认识仍是有限的。对林宜生而言,私密空间真正变得重要,是在楚云失踪之后,至此,他开始了努力的回忆和寻找,而不必靠抗忧郁的药物让自己昏昏欲睡,因为他需要清醒而不是晦暗模糊。这是专属于林宜生的空间,是对林宜生真正开放的,供他沉思和沉湎其中,理出头绪。回忆一般都是个人的行为,只能在私密空间中独自展开,卧室就是这样的空间形态。从这个角度看,小说其实是写出了林宜生从讲台(到处讲学)到客厅再到卧室的过程,伴随着这一过程的,是绝望的和孤独的个体的诞生。某种程度上,时间所起的正是促进空间转换的推动作用。这是一种自外向内的精神世界的反思,是对自我的重新认知。

不难看出,这样一种空间构型的演变,对应着的正是巴赫金对“公共的人”和“孤独的人”的区分。(13)〔俄〕巴赫金:《长篇小说的时间形式和时空体形式》,《巴赫金全集》第3卷,第295页,钱中文译,石家庄,河北教育出版社,2009。林宜生的“了生死”某种程度显示出来的正是20世纪80年代理想主义坍塌和90年代以来市场经济转型背景下,知识分子已经从广场意识和外向型人格(“公共的人”)向内向型人格转变。“了生死”所对应的只能是“孤独的人”。从这个角度看,《月落荒寺》写出的正是“公共的人”的失败,林宜生奔波于讲台之间,是不可能真正做到“了生死”的,“了生死”的完成只能在卧室中实现。可见,林宜生的精神忧郁症某种程度上正在于他的“了生死”诉求与空间形态的错位:他以催生“公共的人”的讲座和讲台去追求“了生死”,其精神危机的出现就是必然。“孤独的人”的诞生只能是在书房等室内空间,林宜生的自我认同及其救赎只能是在室内空间的沉思中才能完成。

二

《月落荒寺》无疑是一部探讨和表现知识分子精神出路的小说,知识分子——而不仅仅是林宜生——是其主人公。这就涉及一个命题,即知识分子与精神疾患及现代社会精神危机之间有什么关系?而这个问题,又包裹在中西二元对立及其西方情结之中。

林宜生的精神忧郁症,可以看成是现代社会的必然结果,也可以看成是关乎疾病的隐喻。说其是现代社会的必然结果,是因为林宜生患的是忧郁症,而不是抑郁症,其原因很大程度与工作繁忙所带来的紧张、压力和失眠等等有关。这是现代性的快节奏和时空“加速”所催生出来的问题,西方哲学面对这个问题似乎也显得束手无策。林宜生的生活,大体上可分为两部分,不是在飞机上,就是在去机场的路上。他与儿子、妻子和母亲之间关系的紧张,虽然说有各种原因,奔波忙碌无暇顾及却是不可忽略的因素。他的忧郁症的出现也并不是在早年读书期间,而是全国四处讲座时。如此种种,都归结到一点,即现代性所带来的生活节奏的快速和紧张。

而说其关乎疾病的隐喻,则是因为其忧郁症的得来,很大程度上源自他的道德洁癖,及其由之引起的“羞耻感”,(14)〔英〕安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同:晚期现代中的自我与社会》,第62、62、60-63页,夏璐译,北京,中国人民大学出版社,2016。其标志是黄山之行中他和赵蓉蓉之间的“暧昧”关系。“赵蓉蓉身上好闻的汗味,混杂着溪谷里野花淡淡的幽香,也让他黯然销魂,心跳加速。”“林宜生第一次体会到了身心撕裂的痛苦”,(15)格非:《月落荒寺》,第141、146、143页,北京,人民文学出版社,2019。几乎不能自拔。这种“痛苦”在得知查海生意外死亡时就演变成一种“羞耻”感:他觉得查海生的死亡与此有莫大的关系,因此备受道德上的深重谴责。其忧郁症正是在这种背景下产生。事实上,林宜生和赵蓉蓉之间并没有发生什么实质性的关系,可见,他的深重自责有自我夸大之嫌,无怪乎他的主治医师安大夫会说:“你看来真的病得不轻。”(16)格非:《月落荒寺》,第141、146、143页,北京,人民文学出版社,2019。这当然是隐喻意义上的说法,其根源就在于林宜生的道德洁癖,即“无法实现根植于自我理想中的期待”,(17)〔英〕安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同:晚期现代中的自我与社会》,第62、62、60-63页,夏璐译,北京,中国人民大学出版社,2016。背后显然包括“自我身份认同”的危机(18)〔英〕安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同:晚期现代中的自我与社会》,第62、62、60-63页,夏璐译,北京,中国人民大学出版社,2016。和对“自我分裂、混乱而无趣的世界”(19)格非:《月落荒寺》,第141、146、143页,北京,人民文学出版社,2019。的批判。

林宜生的忧郁症作为疾病的隐喻,还在于它是一种关乎现代人文知识分子的精神疾病,联系到林宜生的哲学专业背景,更是如此。在小说中,人文知识分子之外的群体大都是外向型的,他们追求的是外在的实用或实利,而很少去问应该不应该或合适不合适,比如说老贺的父亲(海归科学家),他把A片加密保存在电脑里就是一个饶有意味的事件。小说中有一段林宜生同老贺父亲的对话极具症候性。

他提到了萨特于1945年10月在巴黎作过的一次著名演讲,并试图向科学家解释,为什么文学作品中所体认的绝望和虚无,作为自我觉醒的必要前提,不仅不是“悲观”,反而是一种真正意义上的“乐观”。因为生活从来都有两种。一种是自动化的、被话语或幻觉所改造的、安全的生活,另一种则是“真正的生活”,而文学所要面对的正是后者。(20)格非:《月落荒寺》,第72页,北京,人民文学出版社,2019。

在林宜生看来,人文知识分子是生活在“绝望和虚无”中的,他们存在的意义表现为“向死而生”。但问题是何为“真正的生活”?“真正的生活”是否存在?如果存在,林宜生为何又会患忧郁症?而如果说“真正的生活”只会带来忧郁症,这样的“真正的生活”意义何在?

关于现代社会的精神危机这一命题,在格非那里有过多方面、多层次的思考,最典型的莫过于“江南三部曲”,其引人深思的地方在于凸显出这样一个悖论式情境,即现代社会的精神危机是与传统社会的现代转型密切联系在一起的,现代性的宏大叙事自一开始就具有了慷慨悲歌的意味。即是说,格非的小说,有着某种现代性的颓废之美学风格。这样一种逻辑,在格非反映当下现实生活的作品如《隐身衣》中仍有延续,只不过在这一小说中,现代社会的精神危机这一命题是以一个音乐发烧友的视角,以一种近乎直觉的方式提出来:“这个世界一定是出了什么问题。”(21)格非:《隐身衣》,第11、188页,北京,人民文学出版社,2012。虽然说在这一小说中,叙述人/主人公并没有把问题的症结归结到知识分子身上,但已表现出对知识分子群体的质疑,这里的知识分子显然是指人文知识分子。小说的结尾,叙述者“我”再一次就知识分子话题,对教授说了如下一段话说:“如果你不是特别爱吹毛求疵,凡事都要刨根问底的话,如果你能学会睁一只眼闭一只眼,改掉怨天尤人的老毛病,你会突然发现,其实生活还是他妈的挺美好的。不是吗?”(22)格非:《隐身衣》,第11、188页,北京,人民文学出版社,2012。某种程度上,《月落荒寺》中知识分子林宜生“了生死”的失败正是由于不能做到“解释”“世界”和“社会”,而精神忧郁症的出现也与“吹毛求疵”不无关系。

小说中,李绍基的几番兴趣变化可以看成是现代人精神危机的隐喻。他是因官场失意,有了闲暇和闲心,才表现对职业(官场)之外的事物的兴趣,先是书法,然后茶道,而后礼佛,等等。这些都是林宜生所钟情的东方文化的精髓,但这些之于李绍基都并没有任何实质性的用处,他仍是郁郁寡欢,神色凝重,眉头紧皱,他抄写《金刚经》,只是在抄写的时候能暂时忘却“周遭的世界”。可见,东方文化也并不总是有效的,至少对那些知识分子之外的群体而言是如此。小说中,李绍基和周德坤所代表的是两极,李绍基沉迷于官场,一旦官场失意,便出现精神危机;周德坤、陈渺儿和赵蓉蓉则只追求感官的享受,从不过问精神。他们都是和林宜生过从甚密的人,因此某种程度上构成了林宜生精神忧郁的背景式存在,反衬并时刻昭示着他的精神危机之存在。他们并不能理解林宜生,林宜生在餐厅、客厅等聚会场所里所感觉到的只能是孤独——深深的孤独。从这个意义上讲,他才要“回到卧室”去。在他成为成功人士前,他是在一种纯粹的反思性的沉思中,而不是在面对外部世界的基础上思考这个问题,虽不会出现精神危机,但也不可能真正“了生死”。而当他成为成功人士,到处走穴时,他所面对的其实也就逐渐演变成如何安排时间的技术问题,这与东方哲学的思维方式显然无关。从这个角度看,“回到卧室”就带有对当前处境的扬弃和回到从前的双重意义:只有在经历了现代性的精神危机后才能真正重拾或重建个人的主体性。

应该看到,“回到卧室”是与我们时代的精神危机联系在一起的,它们之间构成互为前提和结果的互文性关系,很难说谁是因谁是果。一个在讲台面向公众或大众的知识分子(比如教师),他向大众敞开,却向自己关闭了大门。他没有时间展开对自己内心的审视,只有回到卧室,他才能真正面对自身。反过来说,回到卧室,又是重新回到讲台的前提。一个面向公众的知识分子都陷入精神危机,又怎能去解惑或传道?从这个角度看,林宜生和楚云的这段“末世余情”就显得必不可少,它使得林宜生重新认识自己和审视自己成为可能。

当然问题并不这么简单。林宜生与楚云的爱情,既是“末世余情”,也是历史的重复,它重复着林宜生情感经历的失败,但也最终治愈了他的忧郁症。楚云的形象总给人朦胧模糊之感,在他服用抗忧郁的药物后更是如此,而事实上,正是这种朦胧模糊,令他迷恋不已。楚云就像一个谜,他既想弄清楚楚云失踪的前因后果,也想弄清楚楚云神秘的身世和经历(因为她是一个弃婴)。他和楚云的爱情,某种程度上成为一场关乎寻找、试探和确证的过程,与他早年对“了生死”的探寻有相似之处。他既不能“了生死”,也做不到对周遭世界及其身边亲人的了解,知识分子的无奈无力顿显出来。他不好意思讨债,怯懦于自己的欲望,他只会在一种虚幻的镜像中自欺欺人,就像他的讲座,华丽的文化包装下,却无法缓解内心的压力和精神紧张感。他在同楚云的交往中再次确证了自己作为知识分子的软弱性和虚幻性,他们之间爱情的“末世”意味不可避免。

三

林宜生的忧郁症还应该从文化上加以理解。林宜生早年想通过西方哲学特别是现代哲学的学习中“了生死”,发现不可能后,回到老庄、王阳明和东方佛学中来。这一“了生死”的精神历程,包含着文化旅行的隐喻,其中还包含一个重要前提,即在他更早的时候(本科阶段),东方古典文化并不能让他“了生死”,他才转而向西方学习,但西方文化同样不能“了生死”,于是又转而回到东方文化传统中来。林宜生从对儒家传统的不满,再到回到释道传统,这中间横亘着西方哲学,即是说,这里面有一个西方情结存在,而事实上,林宜生的忧郁症的发生,确确实实又与西方有关:他前妻白薇所出轨的对象正是加拿大籍学者派崔克。其前妻出轨的逻辑是,中国身份让她感到“愤怒和羞辱”,相反,外国比如说美国、日本等则让她觉得什么都好,连空气都“甚至带有一点甜味”,(23)格非:《月落荒寺》,第5页,北京,人民文学出版社,2019。出轨派崔克正是源于想做一个外国人的逻辑所推动。

这里之所以特别强调西方作为隐喻,是因为其构成了这部小说的背景色,舍此则不能很好地理解整部小说。虽然在结尾,作者/叙述者并没有提到林宜生再娶的妻子是不是前妻(因为儿子伯远提议父亲同母亲复婚,其理由是母亲在国外的境况非常不顺),但从西方这一隐喻的角度看,其再娶的妻子应该不是前妻白薇,因为对他来说,只有真正走出西方造成的阴影才能完成自我救赎。他与楚云的关系也可以从这方面得到理解。楚云也是一个有着西方文化背景和生活经验的知识女性,更重要的是,她的情感经历里也有过西方男性所带来的创伤记忆。因此,他与楚云间的“末世余情”就带有走出西方阴影的隐喻。楚云的突然失踪,虽然让他的情感再一次遭受创痛,但恰恰是这一创痛,表明了他与西方文化的痛苦切割。同样,也应从西方情结的角度看待白薇移民国外的困窘结局。她并没有获得理想或想象中的美满生活,当她怀揣着自由民主的理想远嫁加拿大的时候,迎来的却是精神上的一次次打击——派崔克出轨,她不得不再次改嫁——和经济上的每况愈下,甚至连儿子前去拜访,都做不到很好地接待。

但悖论恰恰就在于,同西方的关系是一种无法绕开的命题,全球化时代的今天更是如此。当然,格非也相当清楚,没有西方文化的参与,是不可能完成知识分子的自我救赎和精神出路问题的解决的。所以,回到古典,而不是现代(哲学),就成为林宜生对西方文化的取舍路径,就像他对中国文化在不同阶段也有不同的取舍一样。小说中多次谈到的西方古典音乐就是如此,而恰恰是在这点上,可以实现中西之间的某种融通。小说中最具有象征意义的就是“月落荒寺”的意象及其小说末尾处的音乐会,这是中国的古典意象与西方古典音乐的结合,从中不难看出作者对中西文化交流的理解和对知识分子精神出路的思考。