平湖派琵琶艺术的传承与发展

——从《郁轮袍》的艺术特色纵观多版本之长

琵琶艺术在千年文明历史的洗礼下,至今仍活跃在民族音乐的舞台上。但在当今信息大爆发的时代背景下,各种流行音乐、作曲方式、交流视野的冲击与日俱增,使得它与历史留下的人文气息渐行渐远。试问无根之木能存活多久?琵琶艺术能有今日的光彩和地位,正是得益于历史精髓给予的丰富养分。流派艺术是琵琶艺术中不可抹去的历史精髓之一,而平湖派艺术就是众多流派艺术中的一个重要分支。它历史悠久,拥有启示性的乐谱和影响后世的流派精神。本文旨在通过平湖派代表乐曲《郁轮袍》的传谱影响,对与之相较的不同版本进行回顾、梳理和分析,并试图把中国知网平台上所发表研究过的与《郁轮袍》相关的文章(1)林石城:《关于琵琶曲〈郁轮袍〉》,《中央音乐学院学报》1992年第2期;乌日娜:《平湖派琵琶曲〈郁轮袍〉之解析》,《美与时代》2010年第1期;董婷姝:《平湖派琵琶演奏技术探究——以〈郁轮袍〉和〈塞上曲〉为例》,宁夏大学硕士论文2017年5月;谢青:《马蹄声声 英雄犹在——探究〈郁轮袍〉平湖派传谱》,《乐器》2018年第11期。,从乐曲结构、演奏技法、艺术特色等方面作一次较详细地剖析,进一步探究平湖派艺术对民族音乐发展的影响和作用。

一、平湖派艺术的历史与现状

平湖派琵琶艺术具有百年历史,在继承传统古曲的基础上,博采南北演绎之长,融汇贯通、编订指法、创立分标等,最终形成自己的理论和演奏体系。笔者认为一个流派的风格,也包括所有的传派,不能仅仅依据它的称谓而定位,而是要了解流派背后是如何传承以及由谁传承等历史问题,抓住根源方能演绎其所长。

(一)平湖派艺术的发展渊源

志同道合者集大成,平湖派琵琶艺术由李氏家族李芳园先生(第五代传人)于1895年编撰成《南北派大曲琵琶新谱》(后人简称《李氏谱》)并传授的技艺开启了此派别的生涯。在传承的历程中,李氏五代是创始者和奠基者。《李氏谱》充分体现了中国传统文化的根基,将诗句与音乐巧妙地相互结合,使平湖派琵琶音乐的韵味与情感的表达具有文人的抒怀和意境。在曲谱中所用的标题显而易见,例如《平沙落雁》《青莲乐府》《阳春古曲》《浔阳琵琶》等(2)杨毓荪编著:《平湖遗韵》,中国文联出版公司1990年。。除李氏五代之外,不同时期和不同地域的多位重要传承人均博采众长且身怀多技,受到“绘画、书法、古琴、昆曲”等文人艺术的丰润,这些饱含深厚传统文化底蕴和必要的精神根基(3)赵瑾:《平湖派琵琶艺术风格的形成及特征》,《浙江艺术职业学院学报》2017年第3期,第94页。,影响着平湖派整体艺术风格的形成和发展,使得他们所延续和传承的琵琶艺术与俗文化、市井文化形成反差, 得到了有学识的知识阶层和文人雅士的认可。

《李氏谱》的问世给琵琶艺术留下了弥足珍贵和深远的意义,笔者认为主要体现以下几个方面:

其一,编撰刊印琵琶乐谱。在手抄本传习的《鞠氏林琵琶谱》(指法、曲中标题残缺不全)和中国第一本正式刊印的华秋苹《琵琶谱》(1819年嘉庆二十四年,简称《华氏谱》,无论从指法还是标题记录相对比较完整)的基础上加以完善,将之前段落标注不清晰的或残缺尚不完整的片段进行扩充,以曲境为前提,完善和设立分标,扩充或删减段落使乐曲更加紧凑、更艺术化。例如图1中《华氏谱》与《李氏谱》在曲谱目录中对各曲的分标注释及区别。

其二,写意与写实相结合。在原有琵琶技法的基础上吸取其他乐器和不同流派的音乐处理方式,创立新型的左右手技法,例如,右手弹奏的 “挂线轮”“蝴蝶双飞”“拂打拂”“马蹄轮”“轰”等,左手“捺花指繁加”“添加花字音节声调”的技法中所呈现出的艺术效果,在《塞上曲》《浔阳琵琶》《青莲乐府》等文曲中随处可见。这些具有色彩性的技能,使乐曲生动体现了平湖派独特的演奏风格。

其三,不断吸取其他器乐和民间音乐中的精华,从中弥补和丰润琵琶艺术,并推动了琵琶前所未有的发展进程。

图1

《华氏谱》(4)华秋苹:《琵琶谱》,1819年,卷中目录。

《李氏谱》

(二)平湖派艺术传承人物的影响和作用

长期以来,平湖派琵琶艺术与其它琵琶传统流派如浦东派、崇明派、无锡派、汪派之间既各成体系又相互吸收精华所在。其中数位传人都是其他传派的分支,身兼多个流派艺术风格,也有在各行各业从事不同的工作,其中几代重要的传承人在不同地域的音乐学院任教占有一定的比例,所以在发展过程中,吸收了各种多元文化的精华,这对传承平湖派起到了重要的作用。

1.历代传承人物谱

笔者以1982至2019年期间中国知网关于平湖派琵琶艺术研究的论文、古谱、现代发行的谱曲和书籍为依据,以确立平湖派第一人李芳园为线索出发,把有关记载平湖派传人脉线和线索相结合,从人物渊源到传承做了一次大的梳理(5)李芳园编:《南北派十三套大曲琵琶新谱》,中央音乐学院出版社1955年12月;姜宝海:《华夏神韵源远流长——平湖派琵琶传承》,《人民音乐》1998年第8期;赵瑾:《平湖派琵琶艺术风格的形成及特征》,《浙江艺术职业学院学报》2017年第3期;人民音乐出版社编辑部编:《十面埋伏》汇编,人民音乐出版社1993年。,如下图:

图2

经图谱分析,流派中重要的人物清晰可见。任职于音乐学院的传承人共有13位,分别在中央、中国、上海、西安、星海等国内重要的音乐学院之中。这些传承人是琵琶专业及其他门类的专业教师和领军人物,对平湖派琵琶艺术的发展、推广和传授起到了举足轻重的作用。其中如刘天华、丁善德都是中国近现代音乐的重要代表人物,他们结合和利用西方音乐元素给中国民族音乐注入了新鲜血脉,给民族音乐带来了不同的音乐风格和织体,丰富及扩展民族音乐的领域,是中国历史上不可磨灭的重要人物也是近现代民族音乐的推进人。又如汪昱庭、樊伯炎、杨大钧先生等是传统琵琶流派的重要传承人,他们不仅仅在一种风格特色的基础上挖掘琵琶艺术的魅力,更多的是把多元的演奏形式和各地不同风俗、民间的音乐汇聚,使平湖派的音乐在演奏过程中,既有江南丝竹乐的秀雅俏丽,又有北方的豪迈铿锵,彰显了文人音乐家的坚韧风骨,同时也继承了以华氏兄弟和李氏五代为代表的文人音乐群体融合南北、集传统音乐文化之大成的立意。

2. 传承中的重要特色及创新

中国民族传统器乐演奏的传承,在乐谱尚未被刊印流传且普及使用的情形下,都基于“口传心授”,或使用“手抄本”的方式得以代代相传,一旦遭受社会动荡和种种人为因素而导致缺失,所以有乐谱的记载和流通是一门艺术得以延续的有效方式。再者乐谱中的信息,不仅详细记载了编纂者的演奏技法、精神内涵、音乐趣味等要素,也为后学提供了一种“解码方法”,即在研习中能更确切地把握音乐风格。

在传谱和演奏统一化的问题中,相当程度上取决于记谱方法的确定和改进。在最初的《李氏谱》中就有指法较为详细的标注,在“凡例”(图3)中对谱曲的指法有特定的要求,为后世出版的琵琶乐谱奠定了方向。尤为重要的是《李氏谱》后记中曹安和先生所写的:

由于复古思想和对于民间音乐的轻视,历代的知识分子很少有人从事琵琶曲的整理编写,而民间艺人们又被剥夺了受教育的机会,在各自分散传授的情形之下,不可能更广泛地集中资料,较有系统地把它加以整理写成曲谱,他们没有力量自行筹资出版。因此琵琶曲曾长期停留在辗转传抄,手口相传的阶段中间。人民在乐曲上在技术上虽有长期的创造,但因不能及时整理记录出版,很有逐渐失传的可能。(6)李芳园编:《南北派十三套大曲琵琶新谱》,中央音乐学院出版社1955年12月,后记第1—2页。

所以平湖派在致力流派传承的过程中,在《华氏谱》的基础上,大大增加了在曲中技法的标注和新型技法的注解(图4),体现了《李氏谱》中“新谱”的寓意。同时,传承人朱荇菁先生强调国乐整理首先要改良曲谱。他教授所用的13大套曲谱,将演奏时谱中没有的各种韵音、气口、时长等,用特定的符号在谱中标注,使实际演奏效果与曲谱所表达的寓意,在最大程度上得到了统一,为学生提供了规范的演奏方法,改变了过去“演详于教,教详于谱”的问题,在记谱法上做到精确细致,这点对后人在学习定谱中起到了积极的影响作用。在王范地先生的《王范地琵琶演奏谱》一书中,把左手揉弦的符号用图表生动形象地表达出来,将其音乐中所用“韵味”的抽象性通过符号有效地填补了记忆的空白,这是平湖派琵琶艺术给后人留下的启迪和特色所在。

图3(7)李芳园编:《南北派十三套大曲琵琶新谱》,中央音乐学院出版社1955年12月,凡例第1页。

图4(8)李芳园编:《南北派十三套大曲琵琶新谱》,中央音乐学院出版社1955年12月,后记第3页。

图5(9)王范地编:《王范地琵琶演奏谱》,伟确华粹出版社有限公司2003年,第152页。

(三)平湖派艺术的发展现状

对平湖派的现状调查,笔者是以平湖发源地为中心,向全国各个地方高校进行考察。

一是查阅主流媒体的权威报道。追溯中国知网平台离今最近的有关平湖派现状调查,是琵琶演奏家汤晓风在2012年完成的一篇硕士论文《琵琶传统流派平湖派生存现状调查报告与思考》,参考文中一段对平湖当地的传承情况的梳理:

……2004年在平湖派琵琶被确立为非物质文化遗产申请项日之后,开展平湖派的传承工作。2007年7月25日在浙江平湖市百花小学成立平湖派琵琶传习基地,正式开展了平湖派琵琶在平湖当地的传承。在此之前,平湖派琵琶在平湖当地几乎绝迹,几乎没有老百姓知道在自己家乡曾经还有过这样一支对近现代琵琶演奏产生过深远影响的传统流派……(10)汤晓风:《琵琶传统流派平湖派生存现状调查报告与思考》,中央音乐学院硕士论文,2012年,第12页。

新闻网站中对平湖派艺术在当地具有影响力活动的报道,具体如下:

2013年11月9日首届中国琵琶平湖派文化论坛举行;

2014年2月23日平湖派琵琶亮相嘉兴市第七个“服务传承人月”活动;

2015年9月27日平湖西瓜灯文化节系列活动之“平湖琴韵 大雅国风”大型民族音乐会;

2018年7月3日平湖派琵琶演奏技巧培训走进林埭镇;

2019年6月11—13日平湖派琵琶(任畅)工作室挂牌成立;

2019年11月30日中国首部琵琶音乐剧《湖上琵琶行——平湖派琵琶皕年传承纪事》成功首演;

2019年12月2—8日平湖派琵琶艺术高峰论坛举行。

二是在全国的高校中开展相关的考察,笔者于2020年6月14—15日之间,运用网络平台对我国20多所高校的琵琶专业或具有琵琶特长的学生(共计223人)进行问卷调查,其中专业音乐学院的学生占28.7%,综合型院校中音乐学院的学生占43.5%,非音乐专业院校的占27.8%,具体调查内容如下(表1):

表1(11)调查报告查询链接: https://www.wjx.cn/mobile/statnew.aspx?activity=81625926&reportid= ,密码为:DX20200614。

调查内容百分比1.平湖派琵琶艺术的了解程度。了解 42人 占比例18.83%少许 99人 占比例44.39%听说过 44人 占比例19.73%不了解 38人 占比例17.04%2.是否了解平湖派的发展历史?知道 33人 占比例14.8%知道一点 119人 占比例53.36%不了解 71人 占比例31.84%3.在专业学习中有学过平湖派的相关曲目吗?有 112人 占比例50.22%无 111人 占比例49.78%4.是否听过与平湖派相关的音乐会或讲座?有 67人 占比例30.04%无 155人 占比例69.51%不感兴趣 1人 占比例0.45%5.希望在专业学习课程中融入流派乐曲吗?非常希望 160人 占比例71.75%一般 61人 占比例27.35%不希望 2人 占比例0.9%6.学习平湖派乐曲的途径?教师教授 176人 占比例78.92%自己喜爱 34人 占比例15.25%演出需要 13人 占比例5.83%

据表1的调查情况分析,在全国高校中,琵琶专业学生对平湖派琵琶艺术的了解度不高,仅有一半左右的学生知道;对平湖派发展的历史脉络也不够清晰,演奏过平湖派的乐曲也只占小部分;学习的途径基本通过高校中的专业教师教授和专业院校开展的相关讲座来进行学习。值得一提的是,2019年11月1日在上海音乐学院由李景侠教授组织开展的平湖派琵琶艺术的系列讲座和学习,邀请了平湖派传人张鸣老师对平湖派的琵琶艺术进行讲解和分析,让沪浙一代高校中的琵琶专业师生得到学习和认知。在问卷调查的第4题中有明确的反馈,讲座的来源基本是来自此次活动;在问卷中提及在专业院校普及流派艺术的建议中,绝大多数的学生希望在所学的课程中融入流派乐曲的学习,多开办系列讲座和音乐会,从中能了解到更多的流派风格。

在大部分问卷中笔者发现,很多学生对平湖派艺术流派的不了解和不感兴趣,是因为没有媒介可以让他们熟知流派音乐的风格特色。主要原因有三:第一,传播量小。平湖是浙江嘉兴市的县级市,交通和人流远不足可以长期维系一门艺术的传承;第二,传道者少。在平湖界内,仅有数人去教授平湖派音乐,一旦教授人空缺就会发生断代;第三,受众面不足。在一所小学范围内,招收相关专业的学生,暂不谈招收的学生演奏水平如何,一旦进入较高年级,学业的压力迫使课程很难继续维系;再者,一门艺术的传承,仅靠一批业余学习的孩子去继承,仅仅掌握相关技巧却不理解平湖派的艺术真谛,这条路应该是艰难的。平湖派琵琶的百年音韵靠的是老一辈传承者不遗余力的共同努力才维系至今,放眼高校琵琶教学,目前仅依靠某派传人教授自己的学生来传承流派艺术,大有力不从心之危局!呼吁各大音乐高校的琵琶任教者让流派音乐走入专业的教学课程,认知—走进—深入—传承,这是责任亦是使命。

二、《郁轮袍》的艺术特色及多版本之较

在致力于平湖派艺术的传承过程中,近些年的发展不尽如人意,前人留下的宝藏无人挖掘与问津。笔者认为音乐艺术教育,除了了解其背后的人文历史脉络,更要落到实处,高喊口号,打着传承的旗帜,但不把口号化为实践仍是空谈。流派的传承须落到音乐院校的主流教学上去,作为在高等音乐院校任职的琵琶教师,要将“不流失传统和流派的概念”融入到教学工作中去,明确传承的第一要义,就是要让学生感受到流派的特点和韵味,不仅仅在技巧上深入,更应有学术研究的情怀和精益求精的追求,把流派中的人文精神在乐曲中诠释。

(一)从演奏技法看特色所在

《郁轮袍》是平湖派琵琶曲中武曲经典,取材于传统古曲《霸王卸甲》同谱,关于曲名和曲意后世众说纷纭,引用平湖派传人杨少彝先生的一段文字(12)华秋苹:《琵琶谱》,卷中目录,1819年。:

《郁轮袍》的由来,是唐王维落弟之后,入宫廷弹琵琶,帝后询其所奏曲名,王维以郁轮袍对。只知道有其故事而已,并无更细致确切的考据。李氏变《霸王卸甲》为此名的意思是否在此,我们未便加以论断,但也未始不可作为学术性的研究。曲既定为武板,且以描写楚汉之争为题,就表面论应具有战争的气氛,声调要昂扬,音韵铿锵,但应否加重其杀伐气氛,须以演奏者自己设身处地的体会及好恶而定。我的意见似乎首先照顾音乐本身的要求,用音乐语言间接而抽象描绘情感和景色,还是要以音乐为主从外形(技术)上过分地强调人为效果,即便是有声有色,足以具体的刻划而表达的逼真……

《李氏谱》中《郁轮袍》一曲是继《华氏谱》后新创立的分段标题(图6),后续的众多版本都是依此发展而来,通过各位演奏家的演绎和研究形成不同的音乐风格。《李氏谱》中的《郁轮袍》全曲流畅洒脱紧凑,没有其他版本中所刻画“项羽”人物性格时的情感压抑,慢板不多,在演奏的过程中差异较大,曲中密集交替的技法和强劲有力的曲风更是彰显了平湖派演奏的风格。

图6

《华氏谱》(13)杨少彝:《乐曲浅注》,陕西艺术学院音乐系民乐教研组油印本1961年。

《李氏谱》(14)李芳园编:《南北派十三套大曲琵琶新谱》,中央音乐学院出版社1955年12月。

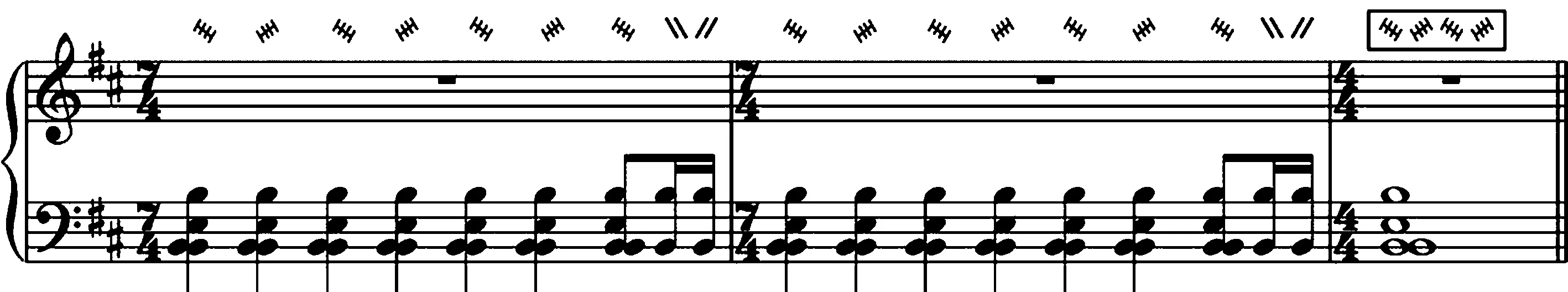

第一段【营鼓】

营鼓段落是全曲最具特色的部分,也是所有段落中篇幅最长的乐段。体现了《李氏谱》中主要的创新手法,采用了乐段“扩充”的方法把段内扩充(15)钱铁民:《李芳园的琵琶艺术》,《音乐研究》1986年第4期,第65页。。《李氏谱》中的“营鼓” 在原有华氏谱的基础上增至81个小节,其他版本中包括自由小节线(16)在琵琶传统音乐中,以乐句的形式进行划分小节线,一般不标明节奏,用虚线代替(可见谱例9)。在内,浦东派林石城演奏谱共18小节,王范地演奏谱共20小节,汪派李廷松演奏谱共30小节,形成鲜明对比,也是区别于其他版本的重要乐段。

在演奏时所表达的情绪、运用的技法音符均是快速兴奋的,再加上指法间密集的配合和交替凸显了平湖派“字密音繁”的演奏特色,把营鼓段落对人物的描述表现得栩栩如生。

开曲的第一个指法(谱例1)是平湖派与其他版本均不相同的满轮(17)满轮:右手五指由食指开始依次轮奏四根琴弦。(同称“轰”(18)同注,后记第5页。),用琵琶空弦演奏出全曲的第一声,在“营鼓”乐段中运用较多,独立为一小节一拍(谱例2),节奏自由,为乐句与乐句之间起到承前启后的连接作用。此乐句出现的主干音分别是D宫羽调式系统中A音,B音与e1音,通过不同音型组合和演奏技法进行变换,是武套乐曲中常用的扫轮、单扫、单拂和扫拂滚组合,但不同的是此段为了表达“营鼓”中“鼓”点的气氛,大量运用了轮指同音挑四弦的技法,用紧张密集的节奏处理来烘托标题的寓意,营造乐曲的气氛,在其他的版本中未见。

谱例1.(19)朱荇青、杨少彝传谱,任鸿翔整理:《平湖派琵琶曲13首》,人民音乐出版社1990年,第14页。

谱例2.

在后续的乐段中D宫羽调式的主干音以不同的音型,按照琵琶特有的定弦方式组成音程或和弦,组合持续演奏了44个小节,直到45小节出现的g1音和#f1音用单借字转调到G宫六声徴调式直至此乐章结束,此间指法变换无穷。(谱例3)

谱例3.

(1)

注:第16小节用了扫、轮、双挑、拂的组合指法,让简单的节奏用指法加花的方式,让乐句变得更加紧凑。一般在其他的流派或传统的演奏方式中,几乎没有这样的复杂组合。

(2)

注:第59小节是平湖派中的典型和特色指法“马蹄(轮)”(20)朱荇青、杨少彝传谱,任鸿翔整理:《平湖派琵琶曲13首》,人民音乐出版社1990年,第142页。,也称之“马颠”用快扫弹挑上下走动,一重一轻交替演奏,形成紧张、急迫、行进等音乐氛围的表达,在曲中对人物性格描画得十分贴切,在全曲中的运用十分频繁。

(3)

注:第64小节出现的是琵琶武套乐曲中常用的较难技法“勾搭(21)大指勾四弦,同时食指抹、弹、抹第一或二弦,得四声。”,伴随着厚重的大指勾四弦发出的响声和食指抹弹音高的一弦发出如管风琴般的轰鸣声,渲染将王的风度和决心。

“营鼓”段落用了9种不同的指法进行对乐曲的演绎,几乎每一乐句都有变化,音形密集,用四根琴弦不同的音色交替变换作品音响,使音乐表现尤为丰满华丽,与主题恰如其分。

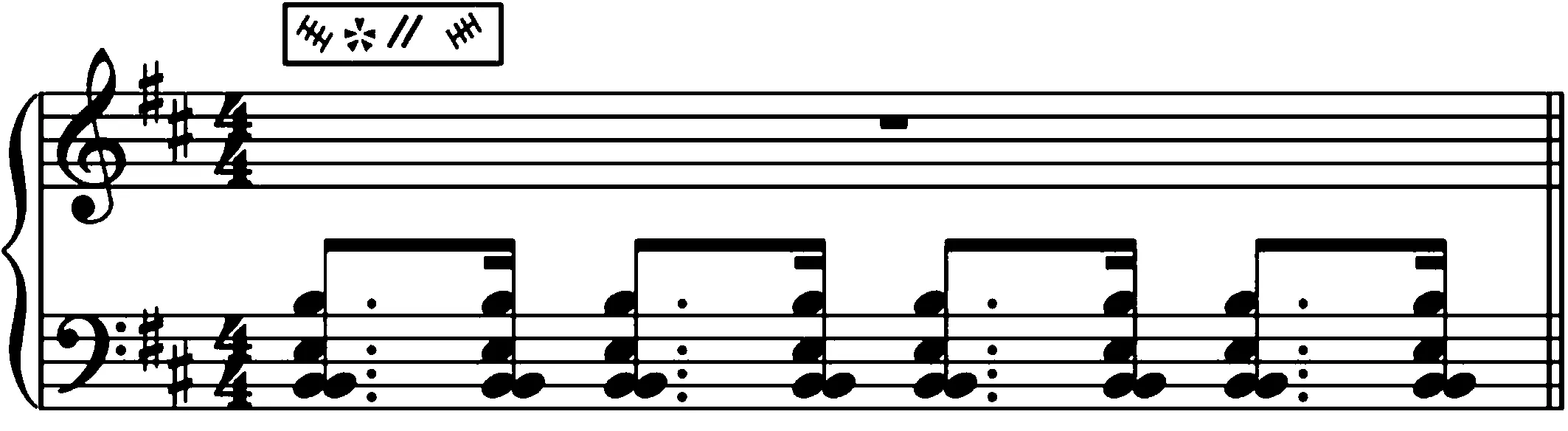

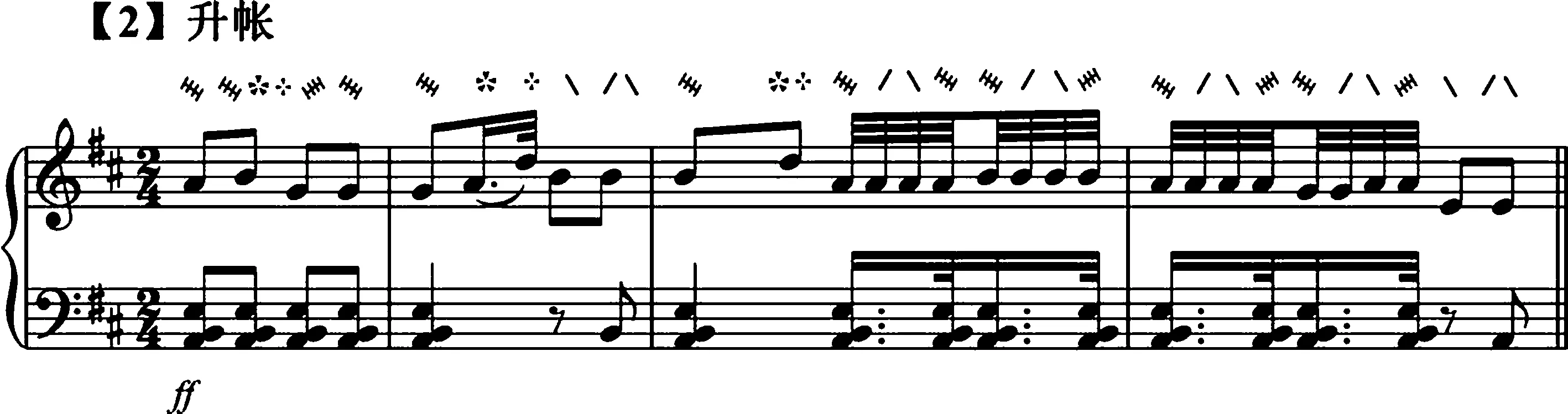

第二段【升帐】

在G宫五声徴调式的此乐段中,李氏谱把原有较长的段落进行了连缀仅13小节。如谱例4所示记谱法是平湖派重要的一个特色,几乎在每一个音符上都标注详细技法,常规版本中一般演奏家不会标注一拍几轮,随意性较大,在平湖派的代表谱曲中有明确的标记。篇幅虽短,但组合性指法丰富,它由单音双轮和扫拂弹挑相济进行,简单的音符和节拍在密集的指法交错下,使得琴声游响停云,铿锵入耳,别有一番寓意。(谱例4)

谱例4.

第三段【点将】与第五段【二点将】

两个“点将”片段是重复再现,持续停留在G宫五声徴调式上。以两种几乎相同的固定指法和枝干音贯穿,音型以大二、大三度的典型五声调式模进,规整划一。“二点将”是“点将”乐段的再现,音型结构几乎一样,但由于技法的增加,使原有的“点将”片段,增加了繁密的音响效果,更厚重更有张力。(谱例5)

谱例5.

(1)点将

(2)二点将

第四段【整队】和第六段【出阵】

两段所用的音型、节奏和指法组合几乎是一模一样,只在G宫五声徴调式的个别g1音上巧妙地做了推拉弦的腔韵处理,使得乐曲有了不一样的变化。其乐谱编撰和指法设定的手法与上述的“点将”段落雷同。可把第三、四和第五、六段合并为两个乐段进行分析,在演奏时更易抓住传谱者的用意。(谱例6)

谱例6.

(1)整队

(2)出阵

第七段【接战】

谱例7.

第八段【大战】

此段的调性没有发生变化,运用了非常密集的十六分音符的“马蹄(轮)”的演奏方式完成整段音乐。(谱例8)

谱例8.

第九段【四面楚歌】

这段在其他版本的乐谱中是“武曲文弹”的典范和代表,描写人性失去挚爱时那种爱恨交加的悲痛片段。但在平湖派这乐段中,主张的人物观点不同,在乐段中演奏的速度相对较快,没有以往悲鸣交错的情感流露,反而使用了更流畅的多指法组合的方式进行演绎。其中此段落中的首音二分音符e2运用了六种指法组合,在之前的“接战”段落中出现过,但不同的是此处在单音上做文章,弥补了长时值音的直白,用目不暇接的指法配合而成,在相同的两个小节的乐句中,用速度不一的方式演奏,凸显了标题涵义。在乐谱中第一次出现了之前从未出现过的变宫音#c1,改变了稳定的五声音阶调式,是典型的民族七声调式的运用,加深了音乐中的矛盾冲突,成为平湖派中的特色段落。(谱例9)

谱例9.

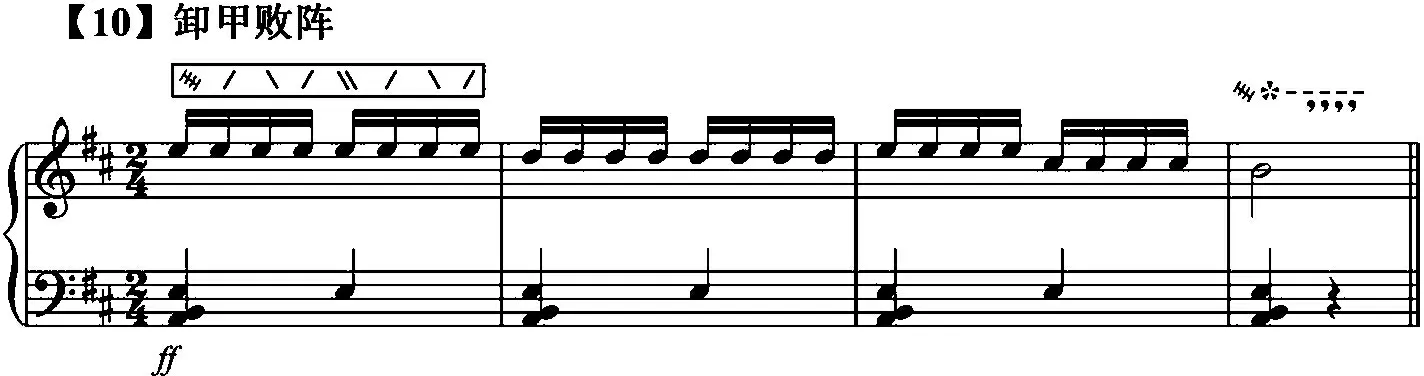

第十段【卸甲败阵】

该乐段的标题是所有传派和演奏谱中新颖的二度创作。曲谱内容是传统乐谱中“别姬”段落的主干音,标题的变化也印证了前文所描述平湖派创立分标的艺术特色。分标变化的主旨在演奏者对乐曲音乐的理解,如用“别姬”为名,曲风会发生大变,琵琶大家王范地先生在他的演奏谱中写到“别姬中短短的对句,表达出断肠人的诀别,赋予了人物以人性的展现。”(23)王范地编著:《王范地琵琶演奏谱》,伟确华粹出版社有限公司2003年,第126页。诀别之情在演奏时是悲尽苍凉,肝肠寸断的情感抒发,在指法的运用上不会切换频繁,一般以单独或简单的组合动作,例如扫拂、滚弦的技法进行,抒发痛之深处的无奈之感。把王范地先生的演奏谱和李氏谱的此乐段进行比较(见谱例10),王谱中前后是音同技不同的两个对句,而谱例中李氏谱出现的这段乐句是同样的指法和音型演奏了三遍。虽所用到的音符相同,但节奏和技法的标注出入很大,反而在李氏谱的“四面楚歌”段的音符如出一辙。此段在楚歌段的基础上,把单音扩张成为十六分音符,在谱例中的第四小节的二分音符的第二拍长音中加入了左手“勾弦”的技法充盈乐声,填补演奏长音时的空缺。

谱例10.

李氏谱:

王范地演奏谱:

第十一段【鼓角甲声】

这段曲风是最不相同的段落(见谱例11),指法变化较少,相对比较单一,音乐节奏规整。用四指轮挑弦的方式演奏,所有在八分音符的后半拍拉弦做变化音处理,模仿吹角(24)在古代的战争中会用兽角制作成类似于鸣号的乐器来警示、号召或指挥军队。声。

谱例11.

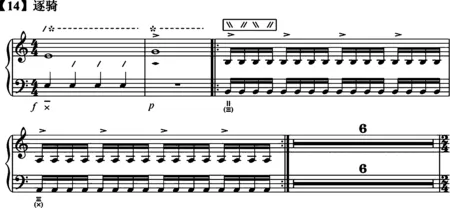

第十二—十四段:【出围】【追兵】【逐骑】

可以把这三段看作一个大段来处理。“追兵”这一段落仅6小节(见谱例12),是平湖派把乐段“连缀”的特点表现无疑,只在乐段最后一小节做“突慢”处理进入后一段落,而第十二、十四乐段的“出围”和“逐骑”乐谱几乎一样,将最后一乐句进行扩张,作为变化。

谱例12.

第十五段【众军归里】

全曲最后一个乐段,回归到D宫系统的主调式上,收尾音落到d1宫。描述从众归乡时的情感,故在最后一段表现的手法上仍然是切换了两种演奏方式,分别用了音色铿锵的扫轮和扫弹的指法,烘托音乐。但在其他版本中,如谱例13中汪谱、林谱、王谱所运用的指法和节奏型比较类似,他们根据主题元素用了比较放松、轻柔的大指挑轮或是扣轮的指法。可见琵琶艺术家们对音乐的理解是有共性的,基本在固定的指法上通过节奏速度阐述战争后归家的思恋之情。只有李氏谱中的处理是相对扩张和华丽的,共有37小节,平湖派对乐曲寓意的特殊表达别有一番韵味。

谱例13.

李氏谱

汪派谱

王谱(演奏谱)

《郁轮袍》一曲是每个派别和名家手中的经典保留曲目,其一是因为曲目本身值得考究和富有审美价值;其二是在表达同样的音乐风格中,既保留了传统音乐的根基,又展现了每个传派和艺术家们特有的音乐处理手法和创新性的指法组合,流传至今仍是典范。从此曲的角度纵观平湖派的13首套和它发展的起承转合,给琵琶艺术带来了许多创新和曲意之外的人文精神,不仅滋养了中国琵琶艺术,又给后来人带来不同的营养补给。

(二)与多版本艺术特色之较

琵琶艺术家陈泽民先生曾说过“在音乐活动中存在着革新派和守旧派,这是音乐生态中客观存在的两个派别,如果缺少了任何一方,音乐生态就会失去平衡。革新派如果没有传统作为基石,就成为无本之木,无源之水,守旧派若固步自封停滞不前,将会脱离时代最终自然消亡。流派的发展总是围绕在这两个基点上,既须保持传统(较早期的艺术风格),又须随着时代发展而出新(反映时代的风貌)。”(25)吴慧娟:《琵琶流派形成的标志和特征——以浦东派与汪派为例》,《中国音乐学》2008年第3期,第37页。在《郁轮袍》多版本的乐曲变化中良好地印证了陈先生的此番观点。

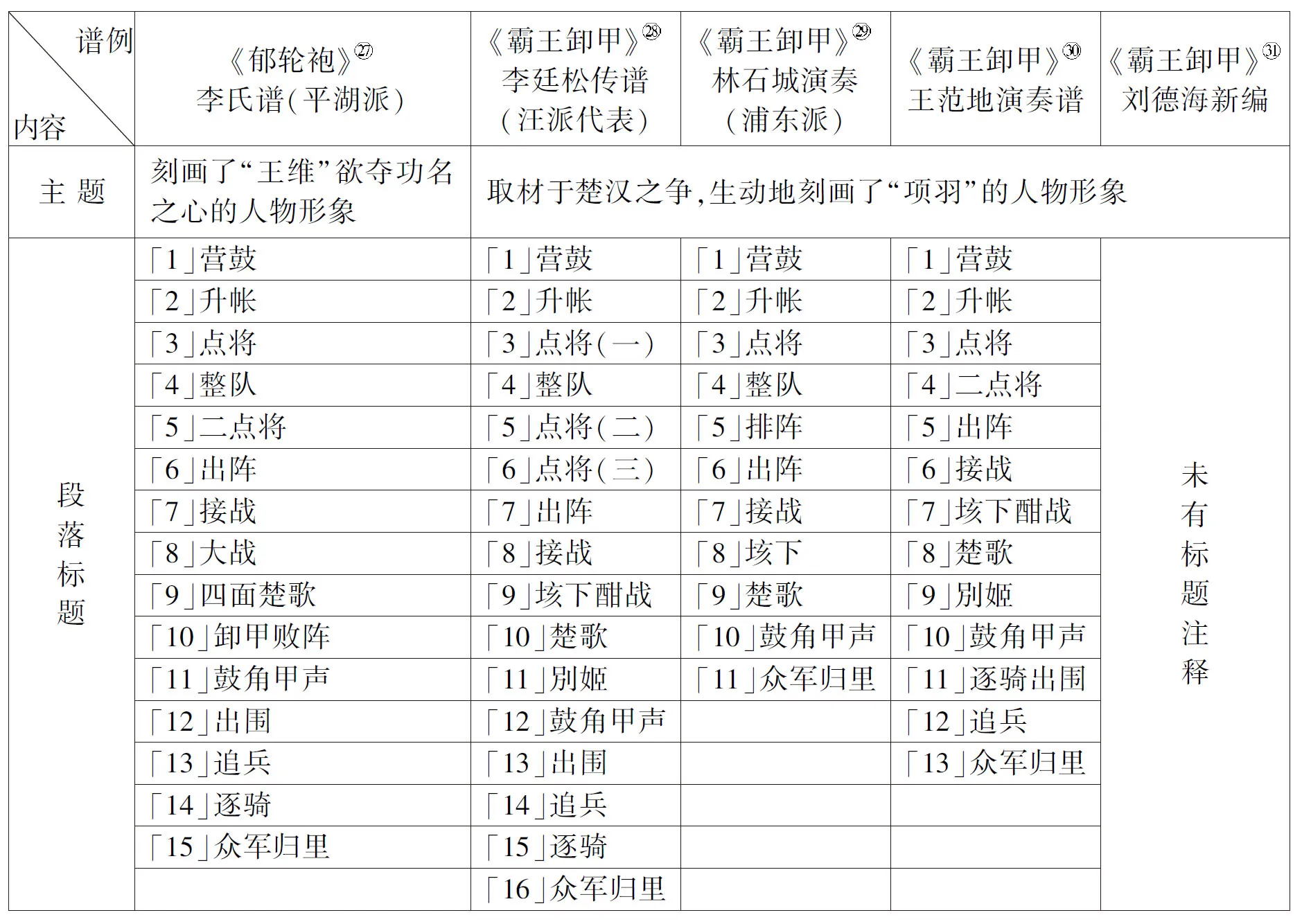

1.各版本中的“段标”差异

《郁轮袍》一曲最早出现于《华氏谱》中,在平湖派中所用的《郁轮袍》与其他版本的《霸王卸甲》的演奏谱(26)对传统的曲目有自己的音乐风格和指法标注的乐谱,几乎每位演奏家都有自己独特的风格。例:林石城《琵琶曲目》、《王范地琵琶演奏谱》、《刘德海传统琵琶曲集》。有着同曲异工的演奏方式。无论是全曲风格、演奏技法、速度、音乐审美等方面存在很大的差异。中国音乐标题性的特色就在于主题的导向和所需要表达的重要线索,它影响了整体曲风。在学习和传承的过程中,要先尊重历史和传派的主旨,把握其中的艺术审美。

汇集网络、市场上出售的和停售未再版的、各大音乐学院和演奏家在教授和演奏的五个版本曲谱的标题进行比较。可以看出每位艺术家所创立的分标是为了赋予不同情感处理,在原始传谱的基础上,加入个人的主张和观点,在标题的设立上有同工之妙。(表2)

表2

谱例内容《郁轮袍》李氏谱(平湖派)《霸王卸甲》李廷松传谱(汪派代表)《霸王卸甲》林石城演奏(浦东派)《霸王卸甲》王范地演奏谱《霸王卸甲》刘德海新编主 题刻画了“王维”欲夺功名之心的人物形象取材于楚汉之争,生动地刻画了“项羽”的人物形象段落标题「1」营鼓「1」营鼓「1」营鼓「1」营鼓「2」升帐「2」升帐「2」升帐「2」升帐「3」点将「3」点将(一)「3」点将「3」点将「4」整队「4」整队「4」整队「4」二点将「5」二点将「5」点将(二)「5」排阵「5」出阵「6」出阵「6」点将(三)「6」出阵「6」接战「7」接战「7」出阵「7」接战「7」垓下酣战「8」大战「8」接战「8」垓下「8」楚歌「9」四面楚歌「9」垓下酣战「9」楚歌「9」別姬「10」卸甲败阵「10」楚歌「10」鼓角甲声「10」鼓角甲声「11」鼓角甲声「11」別姬「11」众军归里「11」逐骑出围「12」出围「12」鼓角甲声「12」追兵「13」追兵「13」出围「13」众军归里「14」逐骑「14」追兵「15」众军归里「15」逐骑「16」众军归里未有标题注释

中国传统音乐往往以人文出发,借景抒情以物喻意,以其丰富性的特性灌溉着琵琶音乐。浦东派的创始人鞠士林(32)林石城:《浦东派琵琶宗师陈子敬》,《南京艺术学院学报》(音乐与表演版)1988年第1期,第33页。先生,与李芳园活跃于同一时期,继《李氏谱》之后,于1929年正式出版了《养正轩琵琶谱》,在音乐上互相借鉴和吸收养分;汪派传人是平湖派弟子的学生(33)同注,第36页。,在平湖派之后,在乐谱的运用中与《郁轮袍》最为接近。刘德海先生先后与不同派别的传承人进行学习,在他的自述中提起他是集众流派所长的融合体,在他的版本中注明是“新编”,所以既有了曲谱的原型但又打破了原形。

2.各版本中“技巧运用”的差异

优秀的音乐作品除了在人文上给予情感的抒发,更多的是需要演奏者用恰当准确的指法来表述作品中的内容。就如一部好的电影,指法就是演员对角色的准确刻画,否则再好的作品,也会因为饰演的不到位而缺失灵魂。这首作品几乎唱响了整个近代时期的琵琶音乐,留下的版本众多,表3以李氏谱为依据,把各流派或演奏家所运用的演奏谱相同标题段落的技法运用及变化进行分析:

表3

技法传谱乐段李氏谱汪派谱林谱王谱李氏传谱与其他传谱段落及乐谱变化。营鼓李氏谱运用了扩张的手法,把营鼓段落增加,使用了新型指法组合。升帐除了林谱以外,其他几个版本比较相近。点将指法不同,曲意比较接近,王谱在此段中的用谱是李氏谱中“二点将”的内容。二点将无本段标题在音形结构相同的模式下,李氏谱采用了多指法组合。整队无本段标题节奏不同,林谱4/3拍,汪谱2/2拍,李氏谱4/2拍。出阵汪谱与王谱的音形结构比较相似,李氏谱音型密集有自己特独的指法。接战在李氏谱中是扩展段,篇幅较大,指法切换频繁。(四面)楚歌李氏谱把别姬和楚歌两段汇集,速度自由,形成三句体排比法。鼓角甲声其它版本这段节奏比较自由,而李氏谱节奏规整,指法变化不多。众军归里李氏谱在结尾段加入了与其他版本不同的情感处理,用密集的扫弦来烘托曲中意境。

纵观多版本的出现,平湖派的作品犹如泉水的“源头”一般,渐渐地渗透到各个时期的琵琶作品。同时也是历代琵琶艺术家智慧的结晶,多元文化艺术体的象征。站在当今琵琶艺术的角度再远望平湖派艺术,它为后世带来了长久的影响:近百年来的实践丰富了琵琶指法,为后人作曲带来新的思路和突破;在音乐中融入中国文人艺术的特征,为后世的音乐美学开拓了视野;同时也为当下青年一代的琵琶爱好者和专业演奏者带来不同的情感选择。每一个版本都具有独特性,其音乐表现手法及风格是其它任何一个版本无法重复和代替的,在演奏中创立了全新的音乐感受,增加了琵琶音乐的魅力,是琵琶艺术发展中重要的基石和里程碑。

结 语

流派艺术在当今的琵琶音乐中仍是一股清流,年轻一代如何在破与立、变与守的道路中取流派音乐之特色,扬民族文化之特长,让民族传统艺术在新时代的道路中长青不衰,是青年教师们应该完成的使命。上世纪的琵琶大师随着时光的推移与我们渐行渐远,但他们所建立的音乐风格理应传承发扬。作为承上启下的琵琶教育工作者,更有责任去了解、总结、认识平湖派在琵琶教学中渗透的流派意识,对经典名曲注入更多的带有新时代内涵的研究,为当代琵琶的创作提供更为广阔的素材和思路,做到真正的艺术融合与创新,让新作品有根有血脉,这才是一种更高层次的传承。

琵琶艺术有今天的成就离不开每一代传承者的努力和创新,平湖派的出现是琵琶技巧不断完善、艺术要求不断提高的一个历史印证。它给我们带来乐曲演奏中可以耳熟能详的大胆尝试,并用不同风格和技术来演绎的新面貌,就如一支新鲜的血液汇注到琵琶这条广阔的流域中去,丰富了民族音乐的内涵,增加了艺术表现的形式,使作品耳目一新,回味无穷。这样的瑰宝应该受到传承和保护。

展望未来,如今的音乐高校学子,在弘扬中华民族优秀传统文化的新时期,理应迸发出新观点、新思想,继而给琵琶艺术带来新的创造力和生命力。笔者作为长期从事音乐院校琵琶教育的工作者,有责任有义务去继承、去呼吁、去发展老一辈艺术家给我们留下的珍贵礼物,让青年一代在学习中开拓视野,提升修为,成为新一代的传承人,为中华民族艺术的弘扬献上一朵瑰丽的奇葩。