龟兹筚篥考略

筚篥,是中国民族器乐吹管类乐器中的重要品种,具有悠久的历史。关于筚篥的来源,在很多史料中有载,如《篡文》:“必栗者,羌胡乐器名也。”(1)(唐)玄应:《一切经音义·佛本行集经第二卷·卷十九》,中华书局1985年版,第862页。《通典》:“筚篥,本名悲篥,出于胡中,其声悲。”(2)(唐)杜佑:《通典》,中华书局1992年版,第3683页。《乐府杂录》:“觱篥者,本龟兹国乐也。”(3)(唐)段安节:《乐府杂录》,中华书局1985年版,第31页。《觱篥格一卷》:“考此器原出龟兹。以竹为管。”(4)(唐)段成式:《觱篥格一卷》,载于中国科学院图书馆整理,《续修四库全书总目提要:经部》,中华书局1993年版,第643页。《乐书》:“觱篥,一名悲篥,一名笳管。羌胡龟兹之乐也。”(5)(宋)陈旸:《乐书·卷一三〇》,光绪二年刻本,第16册,第25页。《文献通考》:“觱篥……出于胡中,其声悲。”(6)(元)马端临:《文献通考·卷一三八》,中华书局1986年版,第1225页。等。目前学界基于对文献的判断,普遍认为筚篥来自于龟兹地区。龟兹的筚篥是随着龟兹乐一同进入中原的,《隋书》载:“龟兹者,起自吕光灭龟兹,因得其声。吕氏亡,其乐分散,后魏平中原,复获之。其声后多变易。至隋有西国龟兹、齐朝龟兹、土龟兹等,凡三部。”(7)(唐)魏征等:《隋书·卷十五·志第十·音乐下》,中华书局1973年版,第378页。筚篥具体的传入中原的时间,杨荫浏在《中国古代音乐史稿》(8)参见杨荫浏:《中国古代音乐史稿》,人民音乐出版社1981年2月版,第161页。中确定为384年左右。在古龟兹(今新疆阿苏克地区库车县)克孜尔第38号洞窟中出现了筚篥的壁画(9)参见王子初、霍旭初主编:《中国音乐文物大系·新疆卷》,大象出版社1998年10月版,第41页。,这是关于筚篥最早的图像资料,这张壁画足以证明,在公元4世纪,筚篥已在龟兹流传普及,这为筚篥来源于龟兹提供了佐证。

一、学界关于龟兹筚篥来源问题的探讨

筚篥来源于龟兹目前已成为学界的一个普遍共识,而龟兹的筚篥来自于哪里?从目前来看,学界仍然存有不同的看法。本文结合目前学者们关于龟兹筚篥来源问题的讨论,将其中比较有代表性的观点分为三类,分别为羌胡说、羌族说、波斯说。

(一)羌胡说

B·劳弗尔(B·Laufer)在《西藏族的神鸟占卜》(12)B·劳弗尔(B·Laufer):《西藏族的神鸟占卜》(Bird Divination among the Tibetans),《通报》,1914年,第89页及以下。(未见原文,内容主要参照林谦三:《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年8月版,第401—425页。)中,论述了《说文解字》中的“觱”与藏语“pi-pi”(笛)和“bid-bid”(唢呐类乐器的簧)的联系,并认为“觱”来自于藏语,且藏人对于当时的汉地算是“羌人”,完全符合《说文解字》中的记载;文中还进一步列举了一些角类气鸣乐器与“觱”的联系,以此来推测“觱”与“觱篥”之间的联系。对于此,林谦三在《东亚乐器考》中通过明晰的推理进行了考证,并得出结论:“pi-pi为笛或管之意,得名于其声之近似原始质朴的命名,并不限于藏语。”(13)林谦三:《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年8月版,第404页。“屠觱乃至觱,根本与后世的筚篥并无任何关系。要不外乎后人的转用古语而已,全无正确的根据。”(14)林谦三:《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年8月版,第406页。

牛龙菲在《敦煌壁画乐史资料总录与研究》中也有类似B·劳弗尔的表述,但不同的是,其进一步将“觱”与“胡笳”联系起来:“所谓‘筚篥’,是由‘卷叶为角’之‘胡笳’演变而来的乐器;”(15)牛龙菲:《敦煌壁画乐史资料总录与研究》,敦煌文艺出版社1996年版,第407页。“‘筚篥’之为器,在‘羌胡’之地,是由‘兽角’而演变为以其他材质仿角之型、声而为之的各类‘号角’。其中主要的一类是‘卷叶为角’的胡笳。……另一类是各种可以发出酷似‘角’类乐器声响的‘号角’。”(16)牛龙菲:《敦煌壁画乐史资料总录与研究》,敦煌文艺出版社1996年版,第408页。牛龙菲提出筚篥是源于羌胡地区,至于羌胡地区具体是指哪,文中未表。但通过其文中列举的有关于筚篥的一些例子(17)牛龙菲在论述筚篥类别的文字中,对另一类——各种可以发出酷似“角”类乐器声响的“号角”进行了举例,如:湖南湘西土家族苗族的“竹号”、西藏的“尕尔巴芎令”、内蒙古自治区、云南省的“甘令”、西藏、四川、云南、青海、甘肃等省区的“铜质冈令”。详见牛龙菲:《敦煌壁画乐史资料总录与研究》,敦煌文艺出版社1996年版,第408页。来看,其指的羌胡地区主要指中国西南少数民族地区。牛龙菲认为,“屠觱”中的“觱”,即“筚”,并认为其是一件类似于胡笳的“角类乐器”。且“屠筚”中的“屠”,指“羌胡”地区,用来限定修饰“筚”,所以得出结论,筚篥由“胡笳”演变而来,并来自于羌胡地区。本文认为,在牛龙菲的观点中,有一个很重要的问题值得说明,即“筚”,并非是“觱”。虽然历史中出现过“觱篥”(18)参见(唐)段成式:《觱篥格一卷》,载于中国科学院图书馆整理,《续修四库全书总目提要:经部》,中华书局1993年版,第643页;(唐)段安节:《乐府杂录》,中华书局1985年版,第31页;(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书·卷二十一·志第十一·礼乐十一》,中华书局1975年版,第470、471、473—474、479—480页;(宋)欧阳修、宋祁:《新唐书·卷二百一十七下·列传第一百四十二下·回鹘下》,中华书局1975年版,第6148页;(元)脱脱等:《宋史·卷一百四十 志第九十三·乐十五·鼓吹上》,中华书局1977年版,第3001页;(元)脱脱等:《宋史·卷一百四十五·志第九十八·仪卫三·国初卤簿》,中华书局1977年版,第3409、3415页;(元)脱脱等:《宋史·卷一百四十六·志第九十九·仪卫四·政和大驾卤簿并宣和增减 小驾附》,中华书局1977年版,第3424—3425、3429页;(宋)李昉等:《太平御览·卷第五百八十四·乐部二十二·觱篥》,中华书局1960年版,第2631页;(宋)陈元靓:《事林广记·后集卷一二·乐器原始》,《续修四库全书》第1218册,上海古籍出版社2002年版,第382页;(宋)司马光撰,(元)胡三省注:《资治通鉴·卷二百三十七》,中华书局1956年版,第7634页;(元)马端临:《文献通考》卷一三八,中华书局1986年版,第1225页;(明)田艺蘅:《留青日札》卷十九,上海古籍出版社1992年版,第358页。等等。的称谓,但其是在唐代才开始出现的,而《说文解字》是汉代的文献,二者不能混为一谈。而且,在“觱篥”之前,还有“必栗”(19)参见(唐)玄应:《一切经音义·佛本行集经第二卷》卷十九,中华书局1985年版,第862页。“悲篥”(20)参见(唐)杜佑:《通典·卷第一百四十四·乐四·八音· 竹八》,中华书局1992年版,第3683页。(宋)陈旸:《乐书·卷一三〇》,光绪二年刻本,第16册,第25页;(元)马端临:《文献通考》卷一三八,中华书局1986年版,第1225页。等等。“筚篥”(21)参见(唐)魏征等:《隋书·卷八·志第三·礼仪三》,中华书局1973年版,第160页;(唐)魏征等:《隋书·卷十四·志第九·音乐中》,中华书局1973年版,第343页;(唐)魏征等:《隋书·卷十五·志第十·音乐下》,中华书局1973年版,第378—380、382—383页;(唐)魏征等:《隋书·卷八十一·列传第四十六·东夷·高丽》,中华书局1973年版,第1814页;(唐)李延寿:《北史·卷九十四·列传第八十二·高丽》,中华书局1974年版,第3116页;(唐)杜佑:《通典·卷第一百四十四·乐四·八音·竹八》,中华书局1992年版,第3683页;(后晋)刘昫:《旧唐书·卷二十八·志第八·音乐一》,中华书局1975年版,第1053页;(后晋)刘昫:《旧唐书·卷二十九·志第九·音乐二》,中华书局1975年版,第1068、1070—1071、1073、1075、1079页;(宋)薛居正等:《旧五代史·卷七十一·列传二十三》,中华书局2003年版,第944页;(宋)张炎:《词源·卷下》,中华书局1991年版,第39—40页;(元)脱脱等:《金史·卷三十九·志第二十·乐上·鼓吹乐》,中华书局1975年版,第890—891页;(元)脱脱等:《金史·卷四十一·志第二十二·仪卫上·常朝仪卫 内外立仗 常行仪卫 行仗法驾 黄麾仗》,中华书局1975年版,第930—935、942—943页。(元)脱脱等:《金史·卷四十二·志第二十三·仪卫下·皇太子卤簿》,中华书局1975年版,第957页。等等。的称谓。由此,关于《说文解字》中的“屠觱”乃至“觱”,或与胡笳有一定的联系,但仍如林谦三所述,其“与后世的筚篥并无任何关系。”(22)林谦三:《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年8月版,第406页。如果按牛龙菲所说,筚篥是从胡笳或号角类乐器衍变而成的,那其中的衍变过程也是很难说通的,因为一件“角类乐器”到了龟兹为何会变为“直管乐器”,这是需要去进一步考证的。在历史文献中,一些文献对胡笳与筚篥的关系作过明晰,本文认为是值得参考的,如《乐府杂录》:“觱篥者……有类于笳。”(23)(唐)段安节:《乐府杂录》,中华书局1985年版,第31页。《乐书》:“胡笳,似筚篥而无孔。”(24)(宋)陈旸:《乐书·卷一三〇》,光绪二年刻本,第16册,第35页。可见胡笳和筚篥一直都是两件乐器,只是形制相近,但并不是同一件乐器,也不存在相互继承关系。

(二)羌族说

周菁葆在《中国维吾尔族与伊斯兰诸国的乐器比较》中,依据不丹语和古藏语中均将“pi-li”视为管笛类乐器的称谓,认为“新疆自古就有许多羌藏人居住……维吾尔人所称呼的pi-li正是古羌藏语的遗传。”(25)原文载:《新疆艺术》1985年第4、5、6期,后参加1987年“亚、太地区音乐国际研讨会”。转引于周菁葆:《丝绸之路艺术研究》,新疆人民出版社1994年1月版,第40—66页。这是较早关于龟兹筚篥来自于羌族的说法;王其书在《羌笛源流考辩》(26)王其书:《羌笛源流考辩》,《音乐探索》2003年第4期,第11—17页。提出了类似的观点,其基于对西南少数民族乐器的考察发现,当地很多吹管乐器都以“筚”“篥”或近似发音的字命名,甚至有连用“筚篥”用作乐器名的。由此,其认为“筚篥”不是龟兹语音译,而应是羌语的音译,羌人的筚篥传入龟兹,逐渐演变为龟兹筚篥;敖昌群、王其书在《筚篥与羌笛——〈羌笛源流考辩〉续篇》(27)敖昌群、王其书:《筚篥与羌笛——〈羌笛源流考辩〉续篇》,《音乐探索》2009年第4期,第18—23页。中,进一步对羌族发明筚篥的论点进行了补充,文中提及:在秦代,羌族首领为了躲避秦人,带着族人迁徙。至汉代,天山以南、以西,昆仑山以北已有婼羌、葱茈、黄牛、西夜无雷、依耐、蒲犁等羌人所建之国,这些国家北面恰紧邻龟兹。由此,羌人发明的筚篥传入龟兹不仅在名称上具有可能性,在地理位置上也具备了条件。另外,文中经过考证,发现在隋、唐之前的历史文献中,并无筚篥是“龟兹乐器”的记载,而只有筚篥是“羌胡乐器”的记载。文中还强调,是因为在隋、唐期间盛行的龟兹乐使用的是“羌胡乐器”筚篥作为主奏乐器,才使得人们误以为筚篥是来自于龟兹。因为目前西南少数民族的“筚篥”类乐器形制各异,文中进一步将筚篥分为五种不同形制,其认为这与《隋书》中记载的不同筚篥的形制与奏法是存在一定联系;尹重华在《中国筚篥》(28)尹重华:《中国筚篥》,上海音乐学院出版社2017年3月版,第6—7页。中从另外一个角度论述了“筚篥是古代羌族人创造”观点的可能性,书中认为筚篥“以惊马”的功能应该是在游牧生活中产生和应用的,而其根据《汉书》(29)书中引用了《汉书》的记载:“龟兹国,王治延城,去长安七千四百八十里。户六千九百七十,口八万一千三百一十七,胜兵二万一千七十六人。大都尉丞、……四人。南与精绝、东南与且末、西南与杅弥、北与乌孙、西与姑墨接。能铸冶,有铅。东至都护治所乌垒城三百五十里。”中关于龟兹国的记载判断,龟兹国是一个城邦国家,游牧生活很少。由此,其更倾向于认为筚篥源自于游牧民族羌族。

整体来看,虽然通过各位学者的论证来看,羌族说似乎存在一定道理,但其中还是有些问题值得商榷。周菁葆提出的观点从论据上就有明显的错误,因为在其参考的许莱它《不丹辞典》、史密脱的《藏德辞典》中只有“pi-pi”的记载,是指笛管类乐器的意思,而未见“pi-li”,(30)两个材料均来自林谦三《东亚乐器考》中《筚篥的语源》的尾注中。详见林谦三:《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年8月版,第407—408页。。即便论据确有其事,其提出的观点与之前的B·劳弗尔的观点十分类似,且林谦三已经在《东亚乐器考》中有所论述,故本文在此不再赘述。在敖昌群和王其书的考证中,可以确定的是在目前西南少数民族地区确实存在用如“筚”“篥”“筚篥”等近似名称命名的吹管类乐器,但其中有一个十分重要的因素文章并未提及,即“时间”。因为这些乐器的名称是在当代采录到的,而在历史中这些少数民族乐器的出现是否早于龟兹的筚篥,这是文中没有提及的。本文以为,只有明确的证据证明羌族的乐器早于龟兹筚篥,其才有探讨的意义,否则,很有可能是龟兹筚篥传入中原后,影响了西南少数民族地区的乐器也不一定。至于文中关于羌族与龟兹地理位置的探讨,本文认为只凭历史和地理位置并不能说明问题,且相关的史料并不充分。关于形制的问题,文中认为羌族筚篥应有五种形制,即:哨口边棱发音类、单簧单管类、单簧双管类、双簧单管类、双簧双管类,文中认为这五种形制与《隋书》中筚篥是存在相互联系的。《隋书》(31)(唐)魏征等:《隋书·卷十五·志第十·音乐下》,中华书局1973年版,第378—380页。中载了五种筚篥,即“大筚篥”(32)本文结合历史文献认为,通常“大筚篥”多指“筚篥”。“小筚篥”“筚篥”“双筚篥”“桃皮筚篥”,根据对相关文献的考证,这五种筚篥如果依据“羌族筚篥分类原则”,可分为两类,分别为“双簧单管”和“双簧双管”。这其中就有一个问题,羌族原来有五种筚篥,为何在刚传入中原地区时就变成了两类,其他三种形制去哪了?这是文中未能证明的问题。至于尹重华的观点,本文认为仍是混淆了《说文解字》中的“屠觱”与“筚篥”的关系,因为正如上文中提及的,《说文解字》中的“屠觱”与“筚篥”并无关系,《说文解字》中提及的“以惊马”的功能是指“屠觱”,而并不是指“筚篥”,所以这不能够作为判断筚篥来源于游牧民族羌族的理由。如果查阅较早的文献便可以看出,历史上的史学家们对“以惊马”的表述通常都是十分谨慎的,如在南朝的《纂文》中,就并未提及筚篥“惊马”的功能,即便是到了唐代的《通典》,关于“惊马”的文字也会加上“或云,儒者相传”。

(三)波斯说

林谦三在《东亚乐器考》中通过考证认为“必栗的原语,可能就是个龟兹语,而且还是龟兹语里一个外来语。除了土耳其语以外,找不到类似的。必有土耳其语boru的一个古形,改写成为适应于龟兹语规律的龟兹词语。”(33)林谦三:《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年8月版,第416页。这为后来的学者的考证提供了重要参考与借鉴;常任侠在《丝绸之路与西域文化艺术》中提到:“筚篥也是西域伊朗系乐器,从丝绸之路传到东方。”(34)常任侠:《丝绸之路与西域文化艺术》,上海文艺出版社1981年4月版,第54页。席臻贯也在《戏曲音乐历史渊源中的陇右、河西地位》中提出:“筚篥源出西域伊朗。”(35)原文载席臻贯:《戏曲音乐历史渊源中的陇右、河西地位》,《西北史地》1990年第3期。转引于牛龙菲:《敦煌壁画乐史资料总录与研究》,敦煌文艺出版社1991年2月版,第410页。比较遗憾的是,在上二文中,只见观点,未有相关的考证与推理过程。梁秋丽、周菁葆在《丝绸之路上的“筚篥”乐器(一)》(36)梁秋丽、周菁葆:《丝绸之路上的“筚篥”乐器(一)》,《乐器》2015年第11期,第60—62页。明确提出:“筚篥发源于古代波斯”,并进行了论证:双簧类乐器最早产生于公元前4000年古代美索不达米亚,双簧类乐器进入波斯后,被称为巴拉班(balaban)。公元前6世纪波斯的居鲁士帝国征服了印度河和喀布河流域,西亚文化开始影响印度。公元前4世纪,亚历山大东征,占据了北印度,波斯的双簧乐器传播到印度,在巴拉班的影响下,印度北部出现了双簧乐器Susira。文中根据《隋书》载“起自张重华据有梁州,重四译来贡男伎,天竺即其乐焉”判断,天竺乐在公元4世纪传入中国,且在《旧唐书·音乐志》中有双簧类乐器“觱篥”的文字记载。由此推理出Susira即“觱篥”,即龟兹的筚篥。关于筚篥的名称,文中认为是羌藏族“pi-pi”与突厥语“Dili”的结合,是古代龟兹人发明的术语。结合全文来看,其主要的观点可概括为:波斯的巴拉班经由印度的Susira演变为龟兹的筚篥。

双簧类乐器确实就是外国传入中国的,且目前可考的早期双簧类乐器属实多与波斯地区相关,所以“波斯说”是具有相当的合理性的。而至于梁立秋、周菁葆提出的双簧类乐器经由印度传入中国,本文认为是具有一定可能性的,但文中列举的证据及推理并不能让人完全信服。首先,如真如文中所说,Susira随着天竺乐传入了中国,那为何在《隋书》关于“天竺乐”的记载中不见“觱篥”,而在《旧唐书》中才出现呢?既然在《隋书》关于“天竺乐”的记载中未见双簧类乐器,那在《旧唐书》中的双簧类乐器很可能与印度的双簧类乐器毫无关系;其次,即便Susira和“觱篥”存在相互关系,那二者的名字又是如何衍变的,文中并未提及;再次,文中只提及Susira是一件双簧气鸣乐器,未有关于具体形制的描述,所以也很难将其与中原地区的筚篥进行比对参照。综上所述,其观点难免有些牵强。

二、关于龟兹筚篥来源问题的学习与思考

关于龟兹筚篥的来源,“波斯说”是有其合理性的,但本文认为筚篥并非通过印度传入,其很可能是由中亚、西亚地区直接经传入龟兹的。目前在不少学术成果中,会将“筚篥来自于波斯”或“筚篥来自于西域”当成一种既定的结论,而并未有文章真正去考证过此问题。基于此,本文将关注中亚、西亚地区的双簧类乐器的相关资料,寻找与龟兹筚篥相关的材料线索,进而对龟兹筚篥的源流问题进行考证。

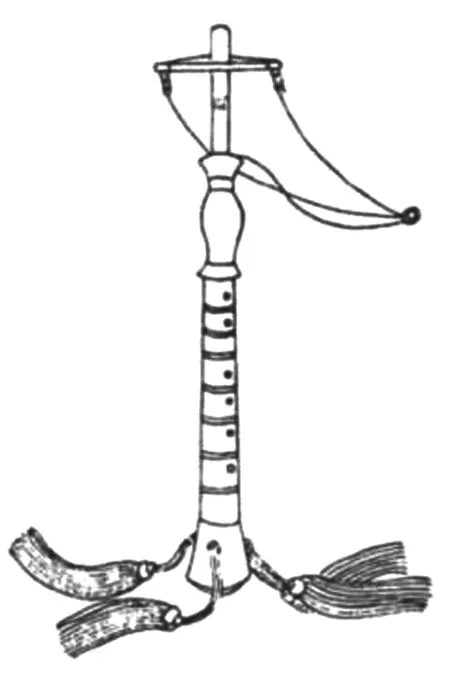

在亚美尼亚地区,有一种双簧气鸣乐器,乐器名为“Duduk”(图1),其通常由杏木和一到两叶簧片构成,管身通常有九孔(前八后一)。

图1.Duduk(37)图片来源:维基百科“Duduk”词条,The Free Dictionary [Internet]. “Duduk”. Wikipedia.org, Wikimedia, 2014 [cited 30 Jul. 2020]. Available from:https://encyclopedia.thefreedictionary.com/Duduk.

Duduk目前可以追溯到亚美尼亚提格拉尼大帝时期(前95—前55),这是可以考证到的中亚、西亚地区较早的双簧类乐器。Duduk因为簧片是从阿拉克斯河沿岸的甘蔗上切下来的,所以其音色更加接近人声。(38)参见A.Nercessian:The Duduk and National Identity in Armenia,London,2001.这种双簧类乐器,在不同的地区也有不同的名字,流布于阿塞拜疆、伊朗北部、伊拉克东北部的Duduk双簧类气鸣乐器叫做Bālābān(balaman、yasti balaman)。Bālābān也通常用杏木或桑树的管身和芦为的哨片构成,早期为五到七孔,后期为九孔(前八后一,有时也在后面再加一个孔)。其音色柔和细腻,主要应用于民间乐队,活跃于城市与农村。Bālābān其经常与choghur(lute)和qāvāl(frame drum)一起用于伴奏歌手的歌唱,也用于单奏、对奏(为另一乐器提供持续音)。(39)参见(1)C. Farr:The Music of Professional Musicians of Northern Iran (Azerbaijan) (diss., U. of Washington, 1976);(2)J. Jenkins and P.R. Olsen:Music and Musical Instruments in the World of Islam(London, 1976);(3)S. Qassim Hassan:Les instruments de musique en Irak et leur rle dans la société traditionelle(Paris, 1980)由Bālābān的名字,不由得让人联想到中国新疆的同名乐器“巴拉曼”。

巴拉曼(balaman)(40)巴拉曼的来源有两个传说:其一,很久以前一个牧童折了一根芦苇管赶羊,在当他挥动苇杆时,管子发出声音,他把苇头压扁便吹出了声,后逐渐完善成成熟乐器巴拉曼;(参见万桐书:《维吾尔族乐器》,新疆人民出版社1986年版,第14页。)其二,古时候虫子把芦苇咬出一个洞,风吹来芦苇发出的声音很好听,后来有人割下来用嘴吹,逐渐改进后变成乐器巴拉曼。这种形制的巴拉曼在名字上当地人也给出了很好解释,“巴拉”在维语中指“孩子”,“巴拉曼”指“孩子的玩具”之意。(参见吴言韪、陈川编著:《中国少数民族乐器大观》,四川人民出版社1990年版,第30页。)本文认为,“传说”因无法确切考证,故只做参考。在新疆民间又叫“皮皮”(pi-pi),在维吾尔族游牧时代已经出现了巴拉曼。巴拉曼目前有主要有两种形制:

第一种形制(图2):制作简便,取一节苇管,上端削成双簧哨片状,管口下方横夹一对苇条,用作减轻哨头变形。这种巴拉曼最早有三、四个孔,后发展成六、七、八孔(41)参见万桐书:《维吾尔族乐器》,新疆人民出版社1986年版,第14页。。这种形制的巴拉曼目前在新疆地区流传较广,较为常见。

图2.第一种形制巴拉曼(42)图片来源:万桐书《维吾尔族乐器》,新疆人民出版社1986年版,扉页。

关于此种形制巴拉曼的史料记载,最早见于清代《皇朝礼器图式》:“巴拉满,木管,饰以铜,形如头管而有底,开小孔以出音。管长九寸四分,上径八分,下径一寸三分。前出七孔,上接木管微丰,亦以铜饰。后出一口,加芦哨吹之,其长二寸七分三厘。哨近上夹以横铜片,两端及管口系绒紃三,共结一环,悬之下端。铜口小环四,垂杂采流苏。”(43)(清)允禄等撰,牧东点校:《皇朝礼器图式·卷九·乐器二·燕飨回部乐》,广陵书社2004年版,第421页。

图3.《皇朝礼器图式》中的“巴拉满”(44)图片来源:(清)允禄等撰,牧东点校,《皇朝礼器图式·卷九·乐器二·燕飨回部乐》,广陵书社2004年版,第421页。

《清史稿》亦载:“高宗平定回部,获其乐,列于宴乐之末,是为回部乐技,用达卜一,那噶喇一,哈尔札克一,喀尔奈一,塞他尔一,喇巴卜一,巴拉满一,苏尔奈一。”(45)赵尔巽:《清史稿·卷一百一·志七十六·乐八·丹陛大乐》,中华书局1977年版,第3002页。“巴拉满,木管,上敛下哆,饰以铜,形如头管而有底,开小孔以出音。管通长九寸四分,七孔前出,一孔后出,管上设芦哨吹之。”(46)赵尔巽:《清史稿·卷一百一·志七十六·乐八·丹陛大乐》,中华书局1977年版,第3003页。从形制上来看,清代所记载的“巴拉满”形制更为精致,很可能是在早期民间巴拉曼基础上进行了改进。

第二种形制(图4):安装式活动哨头、哨头较小,管体坚实,无苇条夹,多为八孔或九孔(47)参见万桐书:《维吾尔族乐器》,新疆人民出版社1986年版,第15页。。关于这种形制巴拉曼的形制,在不少史料中均有载,如在《通典》载:“笳管为首,竹为管。”(48)(唐)杜佑:《通典·卷第一百四十四·乐四·八音·竹八》,中华书局1992年版,第3683页。《乐书》亦载:“以竹为管,以芦为首。状类胡笳而九窍。”(49)(宋)陈旸:《乐书·卷一三〇》,光绪二年刻本,第16册,第25页。。第二种形制的巴拉曼,除孔数布局(50)巴拉曼孔数多为前七后一或前八后一,而隋唐时期中原地区筚篥孔数为前七后二。与中原早期筚篥不同外,其他形制基本相同。这种形制的巴拉曼相比于第一种形制的巴拉曼,更为少见一些。

图4.第二种形制巴拉曼(51)图片来源:万桐书《维吾尔族乐器》,新疆人民出版社1986年版,扉页。

通过对新疆巴拉曼相关信息的整理,本文认为有两个问题值得深入探讨:

其一,第一种形制的巴拉曼为何在清代才有文献记载?

通过对比可以发现,第一种形制的巴拉曼相比于第二种,在形制上最大的区别就是多了一个“苇条横夹”,结合清代《皇朝礼器图式》和《清史稿》的记载更可以看出,这个“横夹”并非装饰,而是有其功能的。本文认为,第一种带“横夹”形制的巴拉曼的出现,很有可能晚于第二种形制,有很大可能是在唐代以后清代以前出现的,且这种形制的巴拉曼应该多流传于当时的西域。因为在隋、唐时期,龟兹等西域诸国和中原地区的宫廷是有频繁交流的,如果第一种形制与第二种形制的巴拉曼同时存在,那么在隋、唐时期文献中,应该会有相关的记载,但既未见有载,就说明当时可能还没有这种形制。由此,本文可以认为,第二种形制的巴拉曼或比第一种形制的巴拉曼历史更为悠久,且第一种形制的巴拉曼有可能是在第二种形制巴拉曼影响下才产生的;

其二,第二种形制的巴拉曼是否就是传入中原以前的龟兹筚篥?

如果说第二种形制的巴拉曼的出现比第一种形制的巴拉曼更早,再结合巴拉曼在游牧时代就已产生的信息,那第二种形制的巴拉曼,很有可能就是在克孜尔石窟38号洞窟中的“龟兹筚篥”。这种推测不是没有依据的,首先,将第二种形制的巴拉曼与中原地区早期的筚篥来进行对照,可以发现二者的形制是基本相同的;其次,如果从名称的角度来讲,使用印欧语系龟兹地区的巴拉曼(balaman),到使用汉藏语系的中原地区后,被翻译为“悲栗”“筚篥”是存在可能性的,阴法鲁(52)阴法鲁:“皮皮大概就是古代的筚篥”。转引于吴言韪,陈川编著:《中国少数民族乐器大观》, 四川人民出版社1990年7月版,第30页。和万桐书(53)万桐书:“和田民间古老苇笛巴拉曼,俗称皮皮(pi-pi),有可能是筚篥的对音。从乐器形制和名称,均表明二者之间的亲缘关系。”参见万桐书:《维吾尔族乐器》,新疆人民出版社1986年版,第4页。等学者也曾有过类似的推测。由此,我们可以基本认定,第二种形制的巴拉曼,即“龟兹筚篥”。

言归正传,龟兹筚篥(指“第二种形制巴拉曼”)与西亚地区的Bālābān之间,除名称相同外,是否还存在其他联系呢?二者间如果存在更为紧密的的相互关系,或许能为龟兹筚篥来源问题提供更多参考。

Bālābān这类双簧乐器在西亚地区可追溯到亚美尼亚提格拉尼大帝时期(前95—前55),而当时正值中外通过丝绸之路频繁交流的时期,所以Bālābān很有可能通过当时的丝绸之路传到龟兹。如果假设Bālābān真的经由丝绸之路传入到龟兹,那么在传入龟兹之前,Bālābān应该还传入了途径的其他西域诸国。林谦三也认为筚篥“这乐器并非龟兹独有”(54)林谦三:《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年8月版,第425页。,“由其语言的分布情况来看,这龟兹语的必栗,不仅在龟兹一国,还通用于附近一带地方。”(55)林谦三:《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年8月版,第413页。所以,如果有证据能证明,在丝绸之路上的西域诸国也有筚篥类双簧类乐器,那么一定程度上就可以证明Bālābān经由丝绸之路传入龟兹的可能性。《隋书》中关于各部乐伎的记载,恰恰可以证明这一观点。据《隋书》(56)(唐)魏征等:《隋书》,中华书局1973年版,第378—380页。载,西凉(今甘肃酒泉地区)乐部中有大、小两支筚篥;龟兹(今新疆库车地区)及疏勒(今新疆喀什地区)的乐部中均有一只筚篥;安国(今乌兹别克斯坦共和国布哈拉地区)的乐部中有一只筚篥和一只双筚篥。值得一提的是,《隋书》中记载的双筚篥,在目前中亚的乌兹别克斯坦共和国的塔什干地区仍然有相同形制的双管苇笛巴拉曼流传(57)详见万桐书:《维吾尔族乐器》,新疆人民出版社1986年版,第17页。。由此,我们可以判断龟兹的筚篥有很大可能是Bālābān通过丝绸之路发展而来的。

通过对“龟兹筚篥”与Bālābān的名称、形制、音色进行对比,似乎也能看出二者之间的联系。从名称上看,Bālābān主要流传于阿塞拜疆、伊朗北部、伊拉克东部。从语系上来讲,阿塞拜疆语属于阿尔泰语系突厥语族、伊朗语属于印欧语系伊朗语族、伊拉克语言属于印欧语系伊朗语族及闪含语系闪米特语族,这三个地区对Bālābān的发音可能或多或少会有一些差别,但不会有太大差别。龟兹语属印欧语系,并且在龟兹地区有吐火罗语A、吐火罗语B两种语族两种方言。事实证明,即便在如此复杂的语系与语族间的转换中,龟兹筚篥仍然能保留“巴拉曼”(Balaman)的名称,这充分体现了其与Bālābān的亲缘关系。这也与林谦三提及的“必栗的原语,必有土耳其语boru的一个古形。”(58)林谦三:《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年8月版,第416页。的猜测相吻合;从形制上看,“龟兹筚篥”与Bālābān的形制是基本相似的,“直管”“双簧芦哨”“木制”的这些典型特征基本一致;从音色上看,Bālābān的音色通常是温柔委婉的,十分近似于人声,这与在历史文献中描述筚篥“其声悲”(59)(唐)杜佑:《通典·卷第一百四十四·乐四·八音·竹八》,中华书局1992年版,第3683页。的音色似乎是接近的。

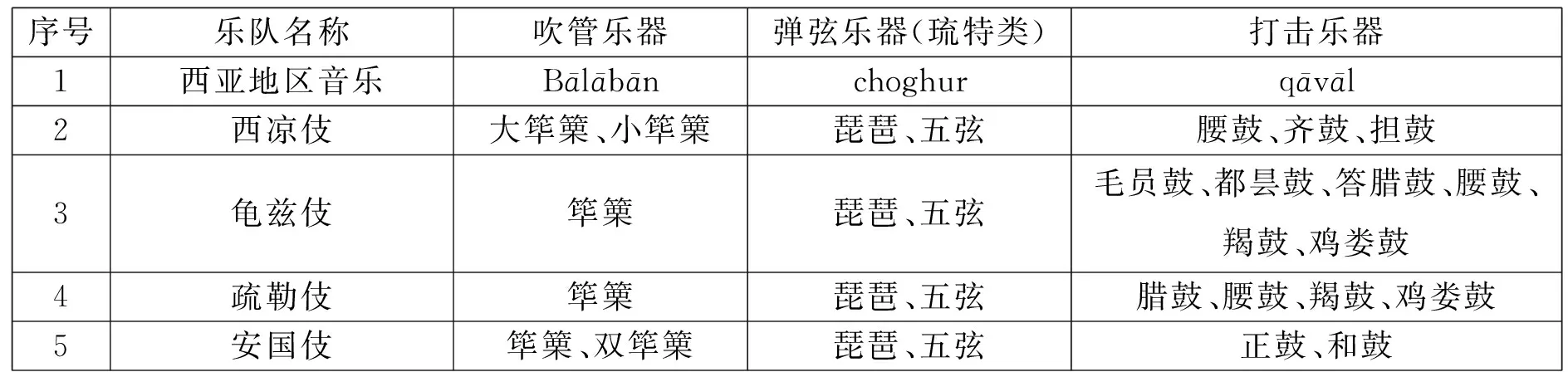

结合历史文献中的记载及近现代筚篥的应用情况可以发现,筚篥这件乐器多用于合奏。由此,本文产生一个构想,即:筚篥传入西域诸国,甚至传入到中原地区时,并非单独传入,而是有一套相对固定的乐队编制。根据目前相关外文文献记载,Bālābān主要与choghur(lute)和qāvāl(frame drum)一起用于民间乐队。基于此,我们可以假设Bālābān在演奏的基本乐队编制为:吹管乐器、弹弦乐器(琉特类乐器)、打击乐器。我们可以将这种乐队组合模式与《隋书》(60)《隋书》中西凉伎的乐队编制,“其乐器有钟、磬、弹筝、搊筝、卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五弦、笙、箫、大筚篥、长笛、小筚篥、横笛、腰鼓、齐鼓、担鼓、铜拔、贝等十九种,为一部。工二十七人。”;龟兹伎的乐队编制,“其乐器有竖箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、箫、筚篥、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓、铜拔、贝等十五种,为一部。工二十人。”;疏勒伎的乐队编制,“乐器有竖箜篌、琵琶、五弦、笛、箫、筚篥、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓等十种,为一部,工十二人。”;“安国伎的乐队编制,乐器有箜篌、琵琶、五弦、笛、箫、筚篥、双筚篥、正鼓、和鼓、铜拔等十种,为一部。工十二人。”参见(唐)魏征等撰:《隋书》,中华书局1973年版,第378—380页。中西域使用筚篥的各乐部编制进行对照:

序号乐队名称吹管乐器弹弦乐器(琉特类)打击乐器1西亚地区音乐Bālābānchoghurqāvāl2西凉伎大筚篥、小筚篥琵琶、五弦腰鼓、齐鼓、担鼓3龟兹伎筚篥琵琶、五弦毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓4疏勒伎筚篥琵琶、五弦腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓5安国伎筚篥、双筚篥琵琶、五弦正鼓、和鼓

通过对照可以看出,Bālābān的乐队编制模式在隋代使用筚篥的各部伎乐中仍然保留,这为Bālābān、龟兹筚篥、中原筚篥之间的紧密关系提供了重要佐证。

结 语

综上所述,本文得出以下结论:其一,新疆地区的“巴拉曼”(上文所述的“第二种形制”)即“龟兹筚篥”或“龟兹筚篥”的遗存;其二,“第一种形制”的巴拉曼的出现晚于“第二种形制”的巴拉曼;其三,龟兹筚篥有很大可能是由西亚地区的Bālābān经由丝绸之路演变而来的;其四,Bālābān及龟兹筚篥在演奏时是有相对固定乐队编制的,这种编制在传入中原的初期仍然有所保留。

由于资料有限,学习和考证的过程有很大难度,所以目前很多线索只能通过佐证和推测去进行证明,相信随着资料的不断拓展以及学者们的学术深耕,龟兹筚篥的相关考证一定会更加深入和完善。筚篥作为一件外国乐器,在传入中国后已融入到中国音乐文化之中,对筚篥的来源与历史进行考证,为其他民族器乐的研究可以提供一定借鉴,对中国传统音乐文化的继承与创新有一定的指导作用。筚篥凝聚了人类祖先的伟大智慧和质朴情感,也是连接中西方文化的一条纽带,对筚篥艺术的深入了解,有助于我们更加全面的了解东西方音乐文化的相互联系。