基于项目学习的“弱酸性条件下,铁的电化学腐蚀研究”教学设计

大庆实验中学 刘瑶瑶

项目化学习《高考实验试题再思考》的设计背景:

该项目成立的背景在于笔者对课标、高考趋势的分析。课标要求学习者通过化学课程的学习和实践,应具备正确的价值观念、拥有多元化发展要求的必备品格和学科关键能力。在项目学习《高考实验试题再思考》开展过程中会接触不同类别的化学知识、处理各种异常现象、利用多种数据对比等科学研究方法。所以,可以说基于项目的学习能够最大程度地实现学生化学学科核心素养的发展。另外,高考考查趋势越来越多地体现对学生化学学科核心素养的考查:(1)更加关注化学科技前沿,选取更多的真实素材。在真实情境下,真实实践,解决真实的问题,更能充分体现化学学科的育人价值;(2)更加重视学科方法素养,强化高阶思维培养。利用陌生素材,在陌生情境中,解决陌生问题的同时考查学生关键能力;(3)更注重教学情境创设,聚焦其真实性与问题化,倡导做真实验、看真现象、进行真探究。基于以上我设计了项目学习《高考实验试题再思考》以及本节课,对高考试题中实验“现象”提出质疑,通过实验验证质疑,研究弱酸性条件的电化学腐蚀现象背后的原理,并再此过程中培养高阶思维,提升化学学科核心素养。

学习目标:

在学生心中埋下一颗质疑的种子,因为质疑是独立思考和创新的前提,学生通过质疑高考试题,发现具备研究价值的问题,开展项目学习和研究,逐渐形成并学会运用化学科学思维解决问题,提升“科学探究与创新意识”素养,并在此过程中有所创新。

学情分析:项目开展对象——高三学生

1.高三学生有较全面的化学知识的基础,但实验探究能力、数据分析、曲线分析能力欠缺,科学思维构建不全面,学科核心素养有待进一步提高;走出课堂,真正实践的机会较少。

2.高三学生面临高考冲刺,没有过多的时间可以亲身实践解决问题,对高考实验试题的思考,既可以培养学生从文字、试题中学会归纳、对比等学科思想,也可进一步提升其实验操作能力和完善的科学思维。

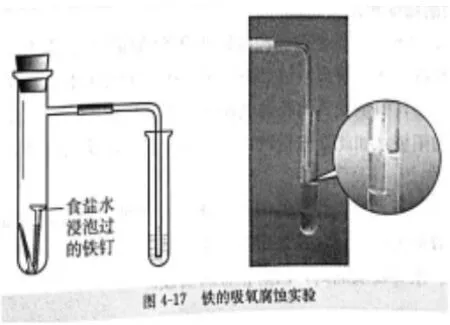

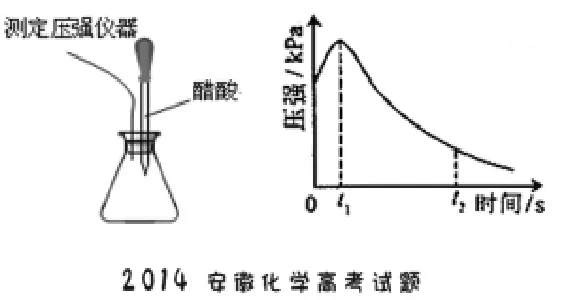

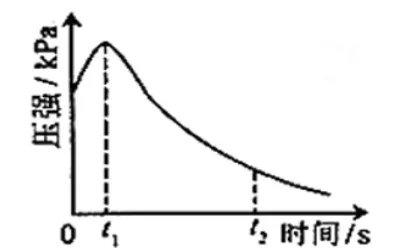

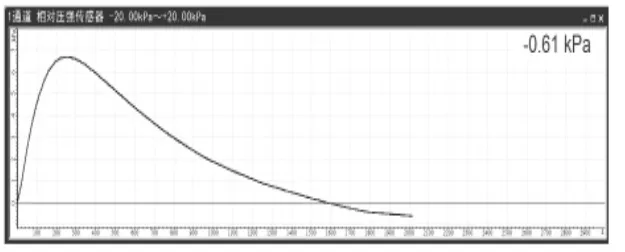

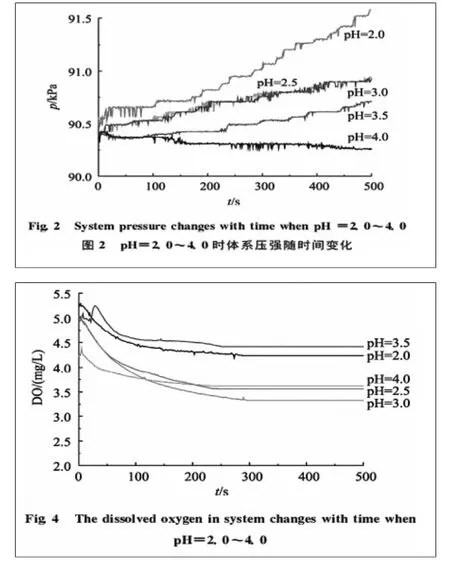

3.依据教材中传统实验现象如图1,学生的已有认知是弱酸性条件下,吸氧腐蚀,压强应该减小;这种认知和2014 年安徽高考试题的现象产生冲突,学生认为教材中提到的弱酸性条件下应该发生吸氧腐蚀,压强不可能升高。所以,学生会认为高考试题中现象(如图2)可能不准确,产生质疑。

图1

图2

教学目标:

【学习目标】课前:借助项目群讨论交流2014 年安徽高考试题,能够确立研究项目及内容,并分组做出初步猜想和实验。研究方向(1):该过程中,为什么出现压强“先升后降”的现象?研究方向(2):该过程中,腐蚀类型有哪些?研究方向(3):该过程中,影响电化学腐蚀类型的因素是什么?在自主研究实践过程中实现从对腐蚀过程中的表观现象的模糊感知过渡到设计实验论证观点,在真实实践中提高实验操作能力。课上:1.各研究方向的成果交流与探讨,吸取方案精髓,拓展思维;2.研讨实验方案,灵活运用空白对照的实验方法,完善实验方案,进行曲线分析,证明弱酸性条件下,影响电化学腐蚀类型的因素是氢离子浓度,从而拓展对弱酸性条件下铁的电化学腐蚀情况的认知的水平。课下:开展延续性研究,并将研究问题成果化,形成论文,从学习者逐渐向研究者转变。【评价目标】表现性任务:汇总实验方案制作汇报PPT准备汇报发言表现性评价1:课上汇报实验方案表现性评价2:曲线分析,数据对比,论证观点表现性评价:整理研究成果,形成论文

教学重点:因为是基于项目的学习,本课的研究问题是环环相扣,密不可分,每一环节,每一个方向的研究过程和使用的方法,都是解决问题的重点。

教学难点:本课的难点问题是研究方向3 的研究内容:利用控制变量法设计实验方案,对多组数据进行对比分析,得出的压强曲线的数据对比论证该过程中电化学腐蚀类型的影响因素。

教学策略:课前三个研究方向做出初步研究和探讨,课上利用平板分组投屏实现方案的借鉴与交流,借助课前方向1 的实验方法,重新研讨设计实验方案,进行实验验证,并做出多组实验中温度和压强的对比实现难点的突破。

教学过程:

一、信息技术整合设计意图

整合点1:利用QQ 建立项目讨论群,借助“美师优课”平台定期发布高考试题:当学生对高考实验产生质疑时,随时提问和讨论,课代表定期对问题进行筛选,确定精华问题,发起项目学习,教师会在群公告展示精华问题,予以肯定,并通过平台发布学习资源予以辅助。

整合设计意图:实现了问题的发现与初探。

(1)通过QQ 项目群,提高了学生间非面对面的交流的机会,让学生的学习不只局限在一节课,让课堂得以无限的延伸,让学生从高考实验质疑中发现问题,研讨,确立学习项目,走出了课堂,走进了真实情境,实现基于项目的学习。

(2)“美师优课”平台,实现试题和资源的发布,协助学生完成问题的发现与初探。

整合点2:借助传感器技术测定弱酸性条件下,铁的电化学腐蚀过程中的温度、压强、氧气百分含量等物理量,并绘制成曲线,对曲线进行分析,对多组实验进行对比论证。

整合设计意图:为问题的研究与解决提供数据支撑。实现了学生从以往依据表观现象做出判断转变为借助曲线数据准确论证猜想、解释原理,拓展了对腐蚀原理的认知水平,延伸了学生思维的深度。实现了问题的研究与解决。可以使得学生对该过程中抽象的腐蚀原理认识更深入。

整合点3:借助平板实现课上环节的研究方案交互和研讨。

整合设计意图:为问题的研究与解决提供交互保障。实现了学生间方案的交流与研讨和思维的交互。

整合点4:借助微信公众号将研究问题成果化,形成论文予以推广。

整合设计意图:为问题的延伸与拓展提供推广平台。实现了学生研究成果的总结、反思和推广。

二、教学环节

(一)课前:问题的发现与初探

1.教师利用“美师优课”发布2014 年高考化学实验探究题:

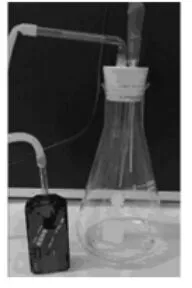

试题:某研究小组为探究弱酸性条件下铁发生电化学腐蚀类型的影响因素,将混合均匀的新制铁粉和碳粉置于锥形瓶底部,塞上瓶塞(如图1)。从胶头滴管中滴入几滴醋酸溶液,同时测量容器中压强变化。

图1

图2

2.学生质疑现象是否属实。

3.学生和教师录制实验视频和曲线变化,进行实验再现。(为了现象更为明显,铁粉用量稍作更改,后续讨论是否对实验结果造成影响。)

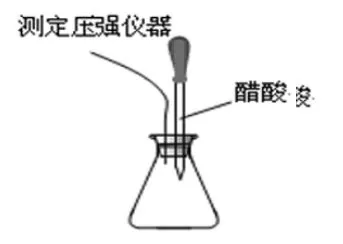

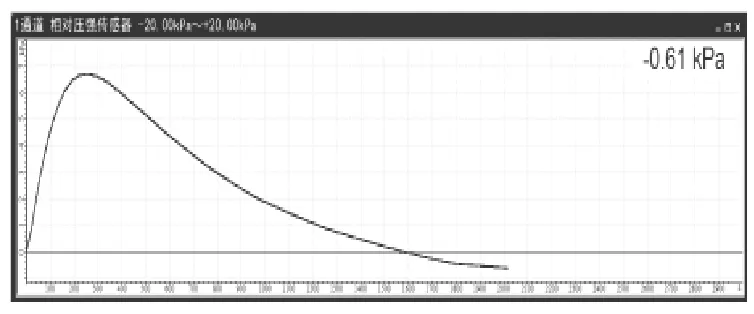

试剂用量:5g 铁粉、0.5g 碳粉、90%的醋酸,反应装置如装置1,滴入醋酸同时清零压强,利用相对压强传感器记录压强相对变化,绘制曲线。

装置

曲线1

4.继续研究和讨论,学生分为三个研究方向做出初步的探讨和研究:

*1.若现象属实,引起该过程中压强变化的原因是什么?

*2.若现象属实,该过程中发生的电化学腐蚀类型是什么?

*3.若现象属实,哪些因素会影响了该过程中发生的电化学腐蚀类型?

(设计意图:学生经历对试题实验数据提出质疑,经过探讨发现研究问题,课前做出初步的猜想,并实验验证,体会如何对实验“异常”现象提出质疑和假设,并提出自己的猜想,设计实验验证猜想的科学研究过程。)

(二)课上:问题的研究与解决。

课上研究成果汇报。

1.研究方向1:引起弱酸性条件下,铁的电化学腐蚀过程中压强先升高后下降的原因。

学生猜想及对应猜想验证的实验方案如下:

(1)学生猜想1:压强变化与温度的升高和降低有关

【方案】同时测定温度,观察压强随温度的变化。

【实验以及结论】温度、压强传感器同时测定锥形瓶内压强变化和温度变化,装置如图3,实验结果显示随着压强的增大温度开始时持续上升,后阶段随压强的降低温度也在持续下降,表明压强增大与温度升高有关。

学生定量测定该过程中温度和压强变化,为后面的空白实验对照法确定析氢腐蚀存在奠定了重要基础。

图3

(2)学生猜想2:与发生的腐蚀类型有关。

①前一阶段析氢腐蚀:

【方案】

方案1:按照右图装置,取等量的铁粉和碳粉充分混合,吸取醋酸,收集并检验氢气。

实验:收集并检验氢气。

实验结论:该过程发生了析氢腐蚀,压强增大与之相关。

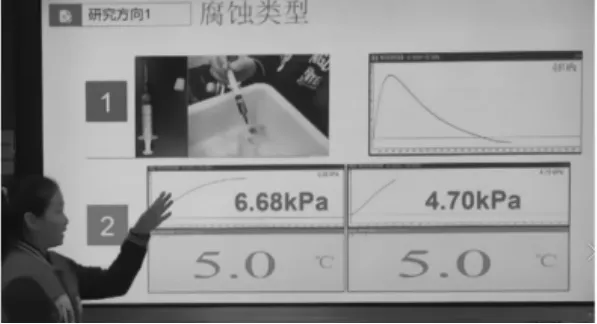

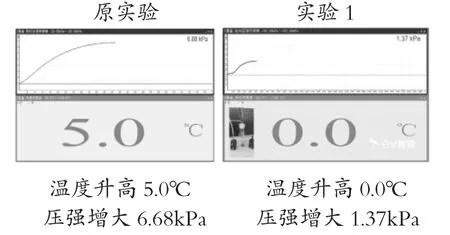

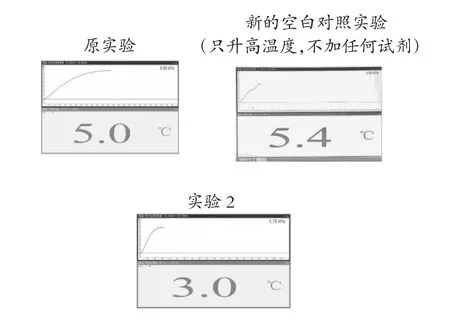

方案2:只升高温度,测定压强变化,设置空白对照实验,当温度升高值5.0℃时,对比压强变化与曲线2 中压强变化的大小,确定是否发生析氢腐蚀。

【实验】

方案2:装置2 中不加任何实际,水浴加热升温,记录压强变化,与曲线2 中温度升至最高使压强变化进行对照,实验数据如图5:

实验:

数据:升高5.0℃,压强增大4.70kPa

方案2 结论:

只升温压强变化小于原实验压强变化,说明该过程发生了析氢腐蚀,压强增大与之相关。

(方案1 的设计和验证过程,学生设计空白对照实验,利用压强差的对比,直观的感知析氢腐蚀的发生)

教师点评:方案1 也可以进一步改进,创造出新的验证方法。

学生研讨:方案1 可在实验前进行排空气,若发现注射器内温度升高了,也可证明发生了析氢腐蚀,因为没有氧气不会发生吸氧腐蚀。

②后一段吸氧腐蚀:

学生通过从曲线中最后的压强低于起始压强,确定了吸氧腐蚀的发生。

2.研究方向2:探讨该过程中发生电化学腐蚀类型。

(1)学生猜想:析氢腐蚀和吸氧腐蚀共存,只不过前一阶段以析氢腐蚀为主,后一阶段以吸氧腐蚀为主。

(2)证明方法:本想利用氧气传感器测定前阶段的氧气浓度是否下降,但受到实验条件的影响,未能实现。

利用文献研究解决问题,证明结论。温度、析氢腐蚀和吸氧腐蚀的共同竞争结果,

(学生利用互联网,搜集、整理、甄别文献,加以论证,证实了两种腐蚀共存。体会了文献研究在科研中的重要性。)

3.研究方向3:该过程中影响电化学腐蚀类型的因素是什么?

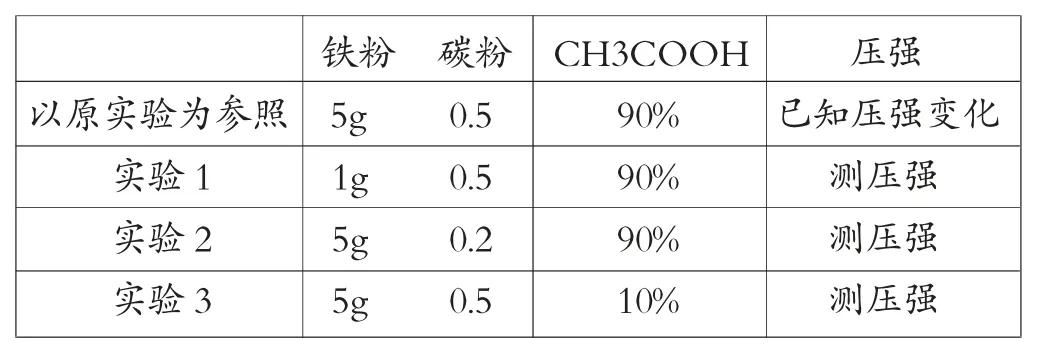

(1)学生猜想:影响因素,铁粉、碳粉的量和氢离子浓度,学生设计实验方案,实验验证,证明铁粉和碳粉的量是否影响电化学腐蚀类型。

试剂和药品:铁粉、碳粉、90%的醋酸。

铁粉 碳粉 CH3COOH 压强以原实验为参照 5g 0.5 90% 已知压强变化实验1 1g 0.5 90% 测压强实验2 5g 0.2 90% 测压强实验3 5g 0.5 10% 测压强

学生方案:利用控制变量法只改变一个影响因素分别实验(除氢离子外)。

实验验证及现象,但对得到的压强数据不知如何运用。

教师利用平板交换实验方案,学生研讨、交流和借鉴。找到了利用空白对照的方式进行空白对照的对比,验证了猜想。

【1】实验1 与实验原实验对照

结论:前一阶段,实验1 与原实验一致,铁粉不影响电化学腐蚀类型。

【2】实验2 与原实验对照

结论:前一阶段,实验2 与原实验碳粉量不影响电化学腐蚀类型,所以开始实验再现是铁粉量的改变不影响两个阶段的腐蚀类型。

学生分析所有影响电化学腐蚀类型的影响因素,利用控制变量法设计多组、不同实验方案,发挥学生主观能动性,将学生间的不同方案进行讨论、交流和借鉴。借助传感器绘制压强曲线,学生从以往依据表观现象做出判断转变为借助曲线数据准确论证猜想、解释原理,拓展了对腐蚀原理的认知水平,延伸了学生思维的深度。