新时代技术技能人才职业核心素养的内涵与培育路径

张广传 王海英

摘 要 职业核心素养是技术技能人才适应新时代科技革命和产业变革及促进自我终身发展、社会参与和提升职业竞争力的专业胜任力素养,但在其培养过程中面临着目标层面被经济发展目的窄化、过程层面缺乏真实化教育情境、结果层面难以展现具体培养情况等问题。高职院校可借助模块化课程平台构建系统化课程体系,通过技艺传承、技能人才发展、创新创业三大中心组建一体化实践体系,同时校企双方借助线上线下方式对培养过程和结果进行全方位评价,从而提高技术技能人才培养质量,满足产业转型升级的人才需求。

关键词 产业转型;技术技能人才;职业核心素养;齐鲁工匠后备人才

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)29-0019-05

一、新时代技术技能人才职业核心素养:内涵与要素

(一)技术技能人才职业核心素养的时代内涵

新时代职业核心素养来源于新阶段的经济社会发展需求,也逐渐服务于新时代的人民群众生活需求[1]。新经济、新技术、新产业重塑了职业世界,技术技能人才从事某项工作所需职业核心素养也发生相应改变。传统职业素养指的是职业人在长期学习和实践过程中所获得的综合品质,可划分为通用职业素养和专用职业素养,前者包含一名合格职业人所应具备的基本职业道德、职业意识、职业行为习惯等,后者则是本行业特定的职业技能素养的体现[2]。作为职业素养的关键成分,职业核心素养更加凸显合格职业人在本行业的素养需求。伴随着新一轮产业革命的到来,现代经济社会从规模化大生产范式向质量精益求精和改革创新范式转变[3]。在此背景下,职业素养更侧重于可持续、可增长、可贡献的能力价值[4],比如求实与创新、迁移与思考等通用性关键能力,这构成了新时代技术技能人才职业素养的“核心”所在。可以说,职业核心素养一方面反映了技术技能人才所处技术时代的新需求,另一方面则是在职业教育价值反省和寻索过程中对人才培养目标的重新思考和架构[5]。

关于职业核心素养的内涵,学者们都强调了在技术革命和产业变革时代背景中能够回应社会需求、应对职业变化的核心素养和能力[6],指向“匠气·匠心·匠技”的时代内涵。其具有三个基本特征:超越所教的知识和技能;帮助个体在多样化的情境中满足可持续发展的职业需求[7];内容的相对稳定性和内涵绝对的变化性。基于产业变革时代背景需求以及各位学者对职业核心素养的探索,笔者认为,技术技能人才职业核心素养是适应新时代科技革命和產业变革,个体经过长期学习实践和经验反思所获得的,具有相对稳定性和可持续发展性,能够促进自我终身发展、社会参与和提升职业竞争力的专业胜任力素养,其本质是一种后天习得的应对职业岗位发展需求的可持续、可增长、可贡献的高级心智能力。

(二)技术技能人才职业核心素养的构成要素

对当前职业核心素养要素内容进行梳理归纳后,得出两类界说。

第一类是内外分类说。有学者基于麦克利兰(David McClelland,1895)的“冰山理论”,从内在观念和外在行为两个抽象层次描述职业核心素养构成要素。如徐财龙[8]、屠莉娅[9]提出的包含职业道德、思维、行为、技能的“四要素说”以及王艳辉[10]构建的包含工匠精神、终身学习能力、信息获取能力、人际关系与团队合作能力、职业规划发展能力、实践创新能力、外语能力、技术应用能力等“八要素”素养框架。这些学者认为内在道德品质和外显行为技能都属于职业素养的“核心”要素,隐性核心素养是根基,显性核心素养是表象,内外品质行为的综合构成了职业核心素养。

第二类是隐性内核说。有学者认为职业素养的“核心”更加偏向素养的隐性属性,主要从隐性的道德情感追求层面描述职业核心素养构成要素。如熊蕾[11]提出的包含职业道德、心理、人文、创新和专业素养的“五要素说”,以及井文、匡瑛[12]基于扎根理论所构建的包含文化基础、生涯发展、职场信念三层面“九要素”的素养框架。这些学者强调“适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”是职业素养的“核心”,透视出高素质技术技能人才的成熟度,职业知识、技能等显性素养则归属于彰显职业教育类型定位的职业基础素养,其表象下所体现的品德智慧、精神气质才属于职业核心素养。

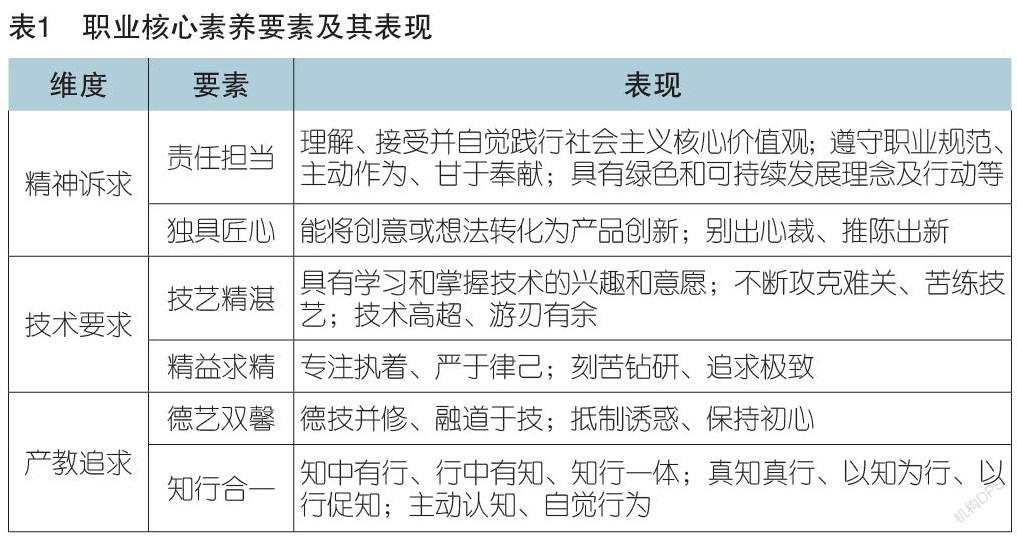

总的来说,两类界说都将职业道德、精神、创新能力等内在品质作为职业核心素养的构成要素,最主要的区别在于专业知识技术等外在素养的维度划分上。笔者认为,职业核心素养归根结底是一种新时代产业变革背景下应对职业岗位发展需求的专业胜任力素养,专业知识技能也需作为必备的胜任力素养呈现在职业核心素养要素中,当然其背后所体现的成熟度也应相应呈现。另外,技术技能人才职业核心素养作为高素质技术技能人才培养的重要抓手,应将其放在类型教育的视角下来审视,认清高职教育所体现出的职业契约精神、技术领域逻辑、产教融合形态等类型特征[13],将职业核心素养的类型特色以一种可理解、可操作、可评测的形式呈现出来。基于此,本文按照高职教育类型特征从精神诉求、技术要求、产教追求性三个层面对职业核心素养进行维度划分,综合概括为“责任担当、独具匠心、技艺精湛、精益求精、德艺双馨、知行统一”六大核心素养要素,具体情况如表1所示。

二、技术技能人才职业核心素养培养的现实问题

(一)目标层面:职业核心素养培养目标定位有所窄化

高职教育相对强调对社会经济发展的贡献,在一定程度上忽略学生人文素养的培养。随着高职教育“应用性”“职业性”“技术性”等类型特征的不断凸显,面向社会经济发展和产业结构调整实际需求的技术技能人才成为高职教育的培养目标,职业核心素养的培养也相对强调服务于经济目的的知识、实用性操作技能等“匠技”素养的培养,没有很好地把高职学生作为“整体人”所必备的人文知识、工匠情怀、人格品质等方面融入其中。而新一轮科技革命与产业变革要求我们不能只注重于高职学生“才”的发展,还要注重大国工匠、能工巧匠的精神、品德、素质等“人”的发展。因此,高职院校要重新唤醒职业教育的育人属性,把技术技能与人文情怀融合,将职业核心素养上升到“新时代工匠精神”的高度来重新认识、思考与定位[14],既帮助学生“成才”,也帮助学生“成人”[15]。

(二)过程层面:职业核心素养培养缺乏真实化的教育情境

职业核心素养的形成和发展与真实化的情境有着密不可分的关系[16],真实化的复杂情境既是职业核心素养得以产生的前提,也是职业核心素养得以发展的载體[17]。然而在现实教育过程中,职业核心素养的培养总是脱离情境而存在,具体表现在:一是建立在个体认知和理性分析基础上的课堂学习模式主张学生通过“动脑”来开展学习,运用在知识技能学习中所形成的概念、规则、工具、资源等“假设”和“想象”完成职业中的“真实任务”,忽略了真实工作情境的不确定[18]与素养之知的“从职业情境中来”。二是职业核心素养是作为一种情境性知识运用的能力及其学习结果,其最终是要“到职业情境中去”的,而当前高职院校花费大量物力财力营造真实企业生产环境,如一些航空类专业的仿真车间、航空模拟仓等,但在利用情境、融合情境进行教学方面仍处于初级阶段[19],忽略了素养与情境、素养与生活的一体化,导致学生职业核心素养提升受限。

职业核心素养是“可教可学”的,但不是直接由教师教出来的,而是在真实教育情境中借助任务解决的实践培育起来的[20],这一方面是指将知识、技能、职业道德等职场要素引入到学场,让学生在特定的“物理和情境脉络中”逐步建构适应职场活动要求的知识、技能和品德等职业核心素养[21];另一方面,是指学习者能与特定职业领域的高素质技术技能人才近距离接触,对真实任务进行“合法的边缘参与”,以此历经知识运用的情境性过程来发展素养[22]。也就是说,将素养内容之知与情境相结合,使核心素养“从情境中来”并“到情境中去”,这样个体获得的才不是内容之知,而是素养之解,这是职业核心素养本身[23]。

(三)结果层面:职业核心素养具体培养情况难以展现

职业核心素养是一种综合、复杂、高级、人性化的能力,其内隐性特征要求基于职业核心素养的测评需要超越单纯的知识与技能,甚至一般的专业能力,它是测评当下高职教育综合育人目标实现程度的着力点[24]。而当前职业核心素养评价过程存在重视知识与技能等可测评领域而忽视其他内隐性素养、重视工具性价值而忽略目的性价值、重视统一化评价而忽视个性化评价的情况[25];另外,职业核心素养依附于具体职业情境中的行动过程,通过“行动学习—内隐素养—外显能力”的过程[26]展现职业核心素养的具体内容,教学过程评价关注学生自主学习、实践创新、沟通协作、时间管理、目标管理等能力积累以及积极主动、以终为始、要事第一、双赢思维、知彼解己、综合综效、不断更新等高效能习惯的过程,单纯的终结性评价难以反映学生真实的职业素养水平[27]。但是企业和用人单位多以毕业证书、职业资格证书、荣誉证书、学习成绩等作为选拔录取技术技能人才的参考依据[28],知识技能等可测评领域有企业认可的成果凭证,而缺乏学习成果认证的职业核心素养的培养情况难以作为衡量高职学生的职业核心素养学习增值结果,这也就使得职业核心素养培养在高职院校中无法得到应有的重视。

高职院校需要主动对接产业转型升级需求、行业产业标准、职业资格和岗位要求[29]等建构素养学习成果蓝图,以校企双方共认的评价标准展现职业核心素养具体培养情况,努力为用人单位培养“适销对路”的高素质技术技能人才。

三、新时代技术技能人才职业核心素养的培育体系

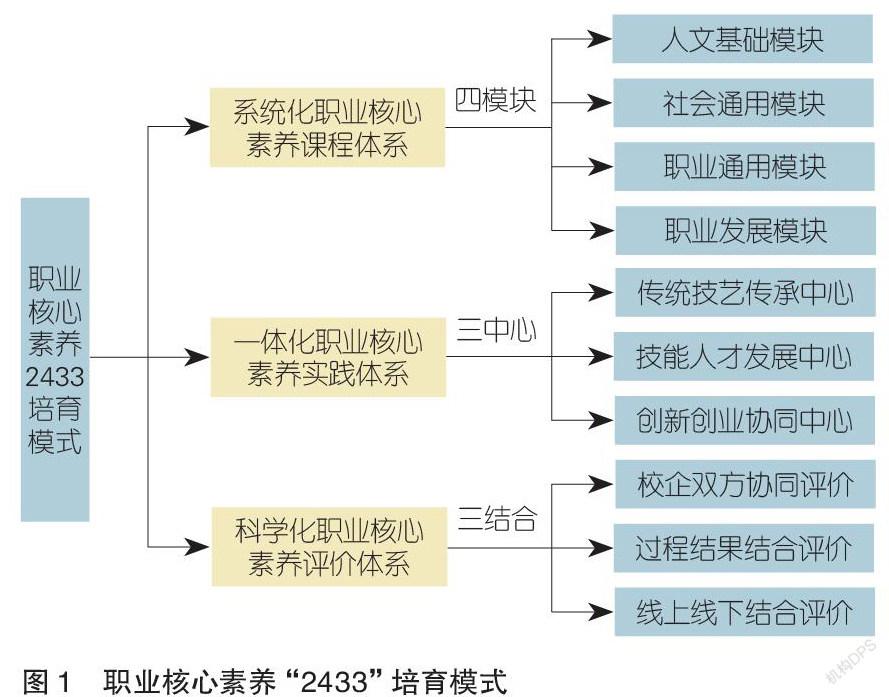

近两年,济南工程职业技术学院结合“齐鲁工匠后备人才”培育工程的探索需求,以技术技能人才职业核心素养培养为抓手,探索建立“双主体、四模块、三中心、三结合”的“2433”职业核心素养培育新模式,见图1,为高职院校培养高素质技术技能人才提供了一种范式。

(一)切入点:以系统化课程推进职业核心素养培养

第一,在课程设计方面,根据职业核心素养培养的需要,设计任务导向的模块化课程平台。基于职场所需的认知、情感态度、动作技能等要求,在专业课程体系外,优化传统文化、就业指导、创新创业教育、心理健康、思想政治、法律法规等教学内容,划分人文基础、社会通用、职业通用和职业发展四个课程模块,每个模块的内容包含三点:一是具体化的教学目标,即明确要培养学生哪些职业核心素养;二是要有教育过程标准,包括课程组织安排、内容结构、传授方式等;三是要有质量标准,即不同教育阶段学生在职业核心素养上应达到的标准[30]。围绕四大模块、三大要求,进行“职业核心素养培育—职业核心素养强化—职业核心素养提升”的阶段式培养[31]。

第二,在课程实施方面,将“职业情境”中的职业认知逻辑、情感态度、动作技能、企业文化、产业发展需求等融入教学进程,创设职业导向的情境式教学模式,引导学生主动提升职业核心素养。一方面,通过引进企业真实任务、模拟职业活动创设适应职业核心素养教学需求的“学场”情境,采用案例情景分析、现实项目设计、角色场景模拟等多种方法,让学生通过仿真的工作场所、完整的工作流程、真实的企业管理职业情境逐步掌握核心素养[32]。另一方面,借助校企合作实践进入真正“职场情境”,让学生在企业“师带徒”期间感受企业文化氛围,感受师傅和企业员工的工作内容、工作方式、技能态度等默会职业核心素养[33]。

(二)关键点:以一体化实践落实职业核心素养培养

第一,重组学校现有的传统文化学院、工匠坊、卢雪大师工作室等功能单位,组建传统技艺传承中心。依托高职院校“学徒制”培养方式,深度连接技艺传承与专业教育 [34],在传统技艺传承中弘扬职业道德,在专业教育背景下深化职业技能,在工艺深化过程中理解职业艺术,从而建构学生德艺双馨的匠气精神和精益求精的匠心品质,多维度发展技术技能人才的职业核心素养。

第二,新建鲁班工坊、电子沙盘实训室、综合实训室等职业技能人才发展中心,组建职业核心素养综合训练中心。以提升综合职业能力为实训目标,对接职业岗位群的典型工作任务和技术服务项目[35],促使学生在学习能力、工作能力、观念习惯等多方面协调发展,全面提升技术技能人才职业核心素养。

第三,重组大学生科技创新中心、创业学院、大学生孵化基地等功能单位,构建大学创新创业协同中心。依照“专业延展—科创培养—实际应用”三大基本步骤,实现“创意积累—创新强化—创业孵化”三大提升目标[36],形成“互联网+创新创业+中国制造2025”三大人才素养培养体系,突出“数字化、创新性、复合型”三大人才培养目标,全面强化提升技术技能人才职业核心素养。

(三)突破点:以科学化评价催化职业核心素养

第一,坚持校企双方协同评价。校企双方成为评价主体,且共同参与职业核心素养前、中、后段的全过程培养链条。前段企业参与人才培养方案与育人平台开发,中段企业参与课程教学与实践过程,评价教学内容、教学方法、教学过程等,后段企业针对学生学习效果、岗位表现力等,邀请企业参与雇主满意度调查,促进学生培养与用人需求对接。通过全过程多维度评价,使校企协同评价贯穿职业核心素养培养全过程[37]。

第二,坚持过程评价与结果评价相结合。在具体实施层面,充分借助学生成长记录袋评价、发展性评价、形成性评价等多元评价办法,关注学生的学习过程,“推动多种形式学习成果的认定、积累和转换”[38],以过程评价改进课程和实践教学,以最终的“职业准入资格证、职业岗位资格证、职业岗位胜任证”三证结果向企业呈现职业核心素养评价结果,坚持过程评价和结果评价相结合,共同展现技术技能人才职业核心素养培养情况。

第三,堅持线上评价与线下评价相结合。一方面,打造集“在线学习、在线测评、教学教辅”为一体的多功能云平台,帮助评价者准确搜集、记录、整理及分析高职学生职业核心素养发展的实时情况,促进“以评促教”,从而在课程设置、教学内容和形式等方面及时作出调整。另一方面,充分利用电子档案袋、在线互评、概念图、评价量规、学习契约评价等技术手段,结合学生平时表现,从知识、能力、情感、态度、价值观等多个维度对学生的综合素质、行为表现、能力水平等进行全方位评价,提高评价过程的真实性和评价结果的直观性[39]。

参 考 文 献

[1]亓燕.技能型人才新时代职业素养:解读、逻辑与培育[J].职业技术教育,2018(13):28-32.

[2]史文晴,匡瑛.基于“双创”教育的高职学生职业素养培育研究:内涵、特征及融合路径[J].中国职业技术教育,2020(8):67-71.

[3][5][9]屠莉娅.基于变革社会的视角:核心素养阐发与建构的再思考[J].全球教育展望,2016(6):3-16.

[4]张海燕,王傲冰.“一体三面”:高职教育人才培养逻辑建构与实施路径[J].教育与职业,2019(22):5-11.

[6][20]钟启泉.基于核心素养的课程发展:挑战与课题[J].全球教育展望,2016(1):3-25.

[7]崔允漷.追问“核心素养”[J].全球教育展望,2016(5):3-10+20.

[8]徐财龙.技能型人才职业素养的时代内涵、价值与培育路径[J].中国职业技术教育,2017(32):18-21.

[10][30]王艳辉.高职学生核心素养框架建构及培养路径[J].职业技术教育,2017(19):35-40.

[11]熊蕾.以工匠精神为核心的高职学生职业素养培育机制探究[J].教育与职业,2017(24):76-81.

[12]井文,匡瑛.中职学生核心素养框架初探及培养路径——基于扎根理论的中等职业学校专业教学标准文本分析[J].职业技术教育,2019(3):14-18.

[13]刘晓,钱鉴楠.类型学视角下职业教育发展的历史演进、现实论域与未来指向[J].教育与职业,2021(1):5-12.

[14]王靖.德技并修:新时代工匠精神与高职学生职业素养融通路径[J].职教论坛,2019(11):149-152.

[15]王军,黄玲青.我国本科职业教育人才培养的应然方向、目标特征与路径[J].教育与职业,2020(16):20-26.

[16][22]张华.论核心素养的内涵[J].全球教育展望,2016(4):10-24.

[17][18]杨向东.基于核心素养的基础教育课程标准研制[J].全球教育展望,2017(10):34-48.

[19][33]朱厚望,谢盈盈.航空工匠人才培育困境:基于现代学徒制的审视与突围[J].中国职业技术教育,2021(5):93-96.

[21][32]姜汉荣.中职“双场合一”教学:理论基础及操作要义[J].中国职业技术教育,2017(32):114-117.

[23]张良,靳玉乐.核心素养的发展需要怎样的教学认识论?——基于情境认知理论的勾画[J].教育研究与实验,2019(5):32-37.

[24][28]崔允漷,邵朝友.试论核心素养的课程意义[J].全球教育展望,2017(10):24-33.

[25]彭文胜.论职业素养评价的职业行动目标测量方法[J].教育与职业,2017(8):72-76.

[26]王明海,亢利平.基于高职成果导向教育的行动学习模式构建[J].职教论坛,2016(24):37-39+71.

[27]殷文杰,王黎.从“形式趋同”到“内涵驱动”——试论高职院校职业素养教育方式转换的合理性[J].中国职业技术教育,2013(30):91-94.

[29]吕建强,许艳丽.重新发现人类劳动的价值:智能时代的职业变迁与职业教育应对[J].成人教育,2021(2):55-59.

[31]李德义.高职学生职业素养培养模式初探[J].中国成人教育,2015(21):86-88.

[34]孙丰蕊.民族传统技艺传播与传承的职教路径——基于对2019中国—东盟职教联展暨论坛的观察与思考[J].职业技术教育,2020(30):53-59.

[35]吴学敏.高职教育实训基地建设的理念与策略探讨[J].中国职业技术教育,2011(33):92-95.

[36]卜俊,沙强.“双创”背景下高校皮革产品设计创新人才培养生态体系探究[J].皮革科学与工程,2020(4):82-87.

[37]韩雪平.职业能力目标导向下“双融合、多元化”高职学生职业素养培养[J].教育与职业,2020(9):66-71.

[38]龚方红,刘法虎.彰显类型特征的职业教育评价新蓝图——《深化新时代教育评价改革总体方案》解读[J].国家教育行政学院学报,2020(11):26-33.

[39]李梦卿,邢晓.“双高计划”背景下高等职业教育人才培养方案重构研究[J].现代教育管理,2020(1):107-114.