腰骶部脊髓黏液乳头状型室管膜瘤MRI特征与手术所见的相关性

白博锋,王立学,赵本琦,董鸿鹏,郑卓肇,马永强

(清华大学附属北京清华长庚医院放射科 清华大学临床医学院,北京 102218)

黏液乳头型室管膜瘤(myxopapillary ependymoma, MPE)属WHO Ⅰ级室管膜瘤[1],大多生长缓慢,边界清晰,其周围为结缔组织,部分肿瘤包膜可被破坏而浸润或黏附于脊髓圆锥和马尾神经根,难以完整切除,且与肿瘤术后复发及神经功能缺损相关[2]。本研究观察MPE术前MRI特征,结合术后病理结果分析其与手术所见的相关性。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性分析2015年1月—2019年4月清华大学附属北京清华长庚医院14例经病理确诊的MPE患者,男6例,女8例,年龄14~39岁,平均(27.9±6.3)岁;于手术前后以McCormick量表[3]对神经功能状态进行分级:神经功能基本正常、步态正常为Ⅰ级;感觉运动障碍、可独立行走为Ⅱ级;神经功能缺损较严重、需拐杖/支架行走为Ⅲ级;神经功能严重缺损、需要使用轮椅为Ⅳ级。

1.2 仪器与方法 采用GE AW750 3.0T MR扫描仪,行常规MR平扫;参数:矢状位T1W,TR 500 ms,TE 12 ms;矢状位T2W,TR 3 000 ms,TE 110 ms,FOV 30 cm×30 cm,矩阵352×256,层厚4 mm;轴位T2W,TR 3 000 ms,TE 20 ms,FOV 20 cm×20 cm,矩阵320×224,层厚4 mm。增强扫描以钆喷酸葡胺注射液为对比剂,剂量为0.1 mmol/kg体质量,分别采集矢状位、轴位脂肪抑制T1WI,扫描参数同前。1例患者术前于外院检查,未获得详细参数。

1.3 图像分析 术前观察肿瘤侵袭范围(以椎体计数)、T1WI、T2WI信号(与脊髓灰质比较)及强化方式;以轴位T2WI和/或轴位增强T1WI评估肿瘤与周围组织(马尾神经根和脊髓圆锥)的关系。由2名具有5年以上工作经验的放射科医师评估所有图像,意见不一时经协商达成一致。

1.4 外科治疗及术后观察 根据临床资料及术前影像学所见确定手术范围及手术方式,分为显微镜下一次性全部切除和分段切除,均于神经电生理监测下施行;将术后增强MRI显示无残留肿物判定为肿物完全切除。肿瘤复发定义为完全切除肿瘤后第二次术后病理诊断为MPE,或术后复查MRI显示出现新的异常强化灶。于术后1个月及1年以上(中位数27个月)进行随访,观察临床症状,并进行神经功能状态分级。

1.5 统计学分析 采用SPSS 25.0统计分析软件。以中位数表示计量资料,以百分率表示计数资料。采用Fisher精确法评价MRI表现与病灶和周围组织粘连情况的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床表现 12例(12/14,85.71%)出现腰背部疼痛;4例(4/14,28.57%)出现运动障碍,包括3例下肢运动障碍及1例因严重运动障碍而无法自由活动;5例(5/14,35.71%)下肢疼痛;5例(5/14,35.71%)下肢麻木;3例(3/14,21.43%)括约肌功能紊乱。明确诊断前症状持续时间2~48个月(中位数为11个月)。

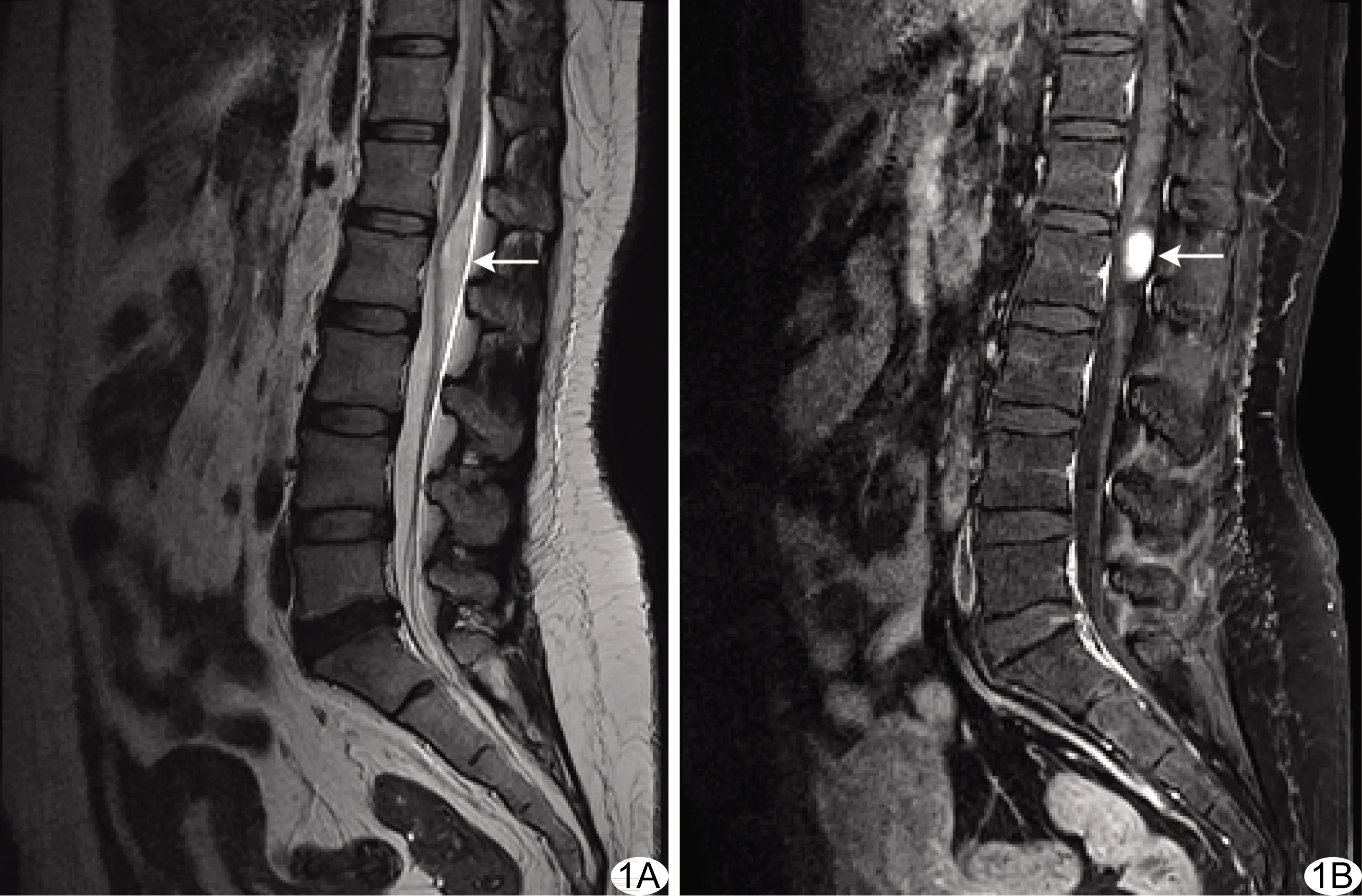

2.2 术前MRI表现与术中所见及术后情况对比 术前MRI显示14例22个MPE病灶均起源于终丝,纵向生长累及脊椎1~6节段。轴位MRI显示3个病灶位于硬膜囊中央,7个位于边缘,12个占据全部椎管。与脊髓比较,21个病灶T1WI呈等信号,1个呈均匀高信号;T2WI中,10个病灶呈均匀高信号(图1A),1个呈均匀低信号,11个呈不均匀信号,其内见多发低信号(图2A)。增强后所有病灶均明显强化,其中7个均匀强化(图1B)、15个不均匀强化(图2B)。

图1 患者女,31岁,MPE A.平扫矢状位T2WI; B.矢状位脂肪抑制增强T1WI (箭示肿物)

对所有病灶均通过外科手术成功切除。首次手术对11例(11/14,78.57%)行肿物全切术,3例行分段切除术。共对19个病灶行显微镜下腰骶部肿物一次性全切术,对3个行显微镜下分段切除术。2例(7个病灶)接受2次切除术,其中1例(1个病灶)首次接受分段切除术,复发后接受一次性全切术。

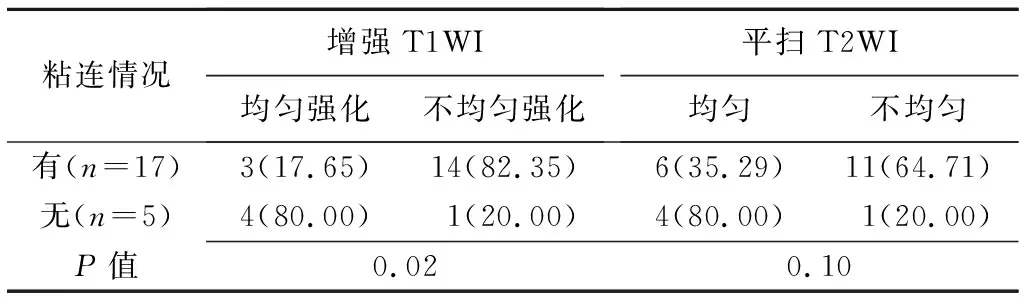

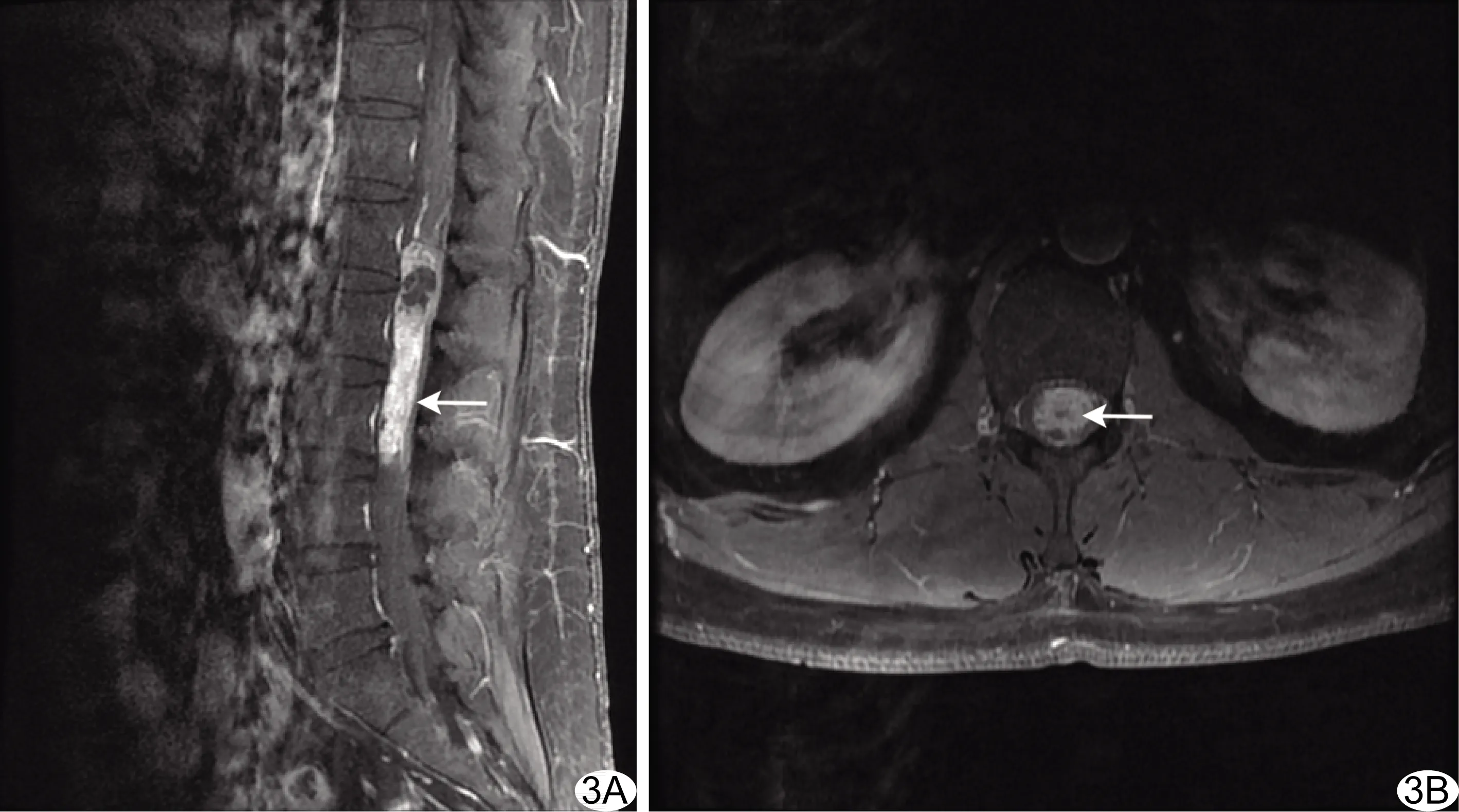

术中见17个病灶与周围组织粘连,5个无明显粘连。相比增强T1WI呈均匀强化的病灶,不均匀强化者更易与周围组织粘连(P=0.02);病灶T2WI表现则与周围组织粘连情况无显著相关(P>0.05),见表1。MRI显示5个病灶上界在L1水平,术中证实其中3个(3/5,60.00%)与圆锥粘连而分界欠清(图2C),2个(2/5,40.00%)与圆锥无明显粘连,但压迫圆锥使之移位(图3)。

表1 MPE病灶MRI表现及其与周围组织粘连的相关性[个(%)]

图2 患者女,24岁,MPE A.矢状位T2WI(箭示肿物); B.矢状位增强T1WI(箭示肿物); C.轴位脂肪抑制增强T1WI(箭示肿物); D.病理图(HE,×200)

图3 患者男,35岁,MPE A.矢状位增强脂肪抑制T1WI; B轴位增强脂肪抑制T1WI (箭示肿物)

T2WI呈多发低信号的MPE病灶术后病理检查于光镜下见瘤细胞呈立方状或卵圆形,在血管间质轴心周围呈乳头放射状排列,并见玻璃样变、黏液变性及出血,部分存在以血管为中心的假菊形团(图2D)。免疫组织化学结果示5例Ki-67(5%+),其中2例MPE复发。

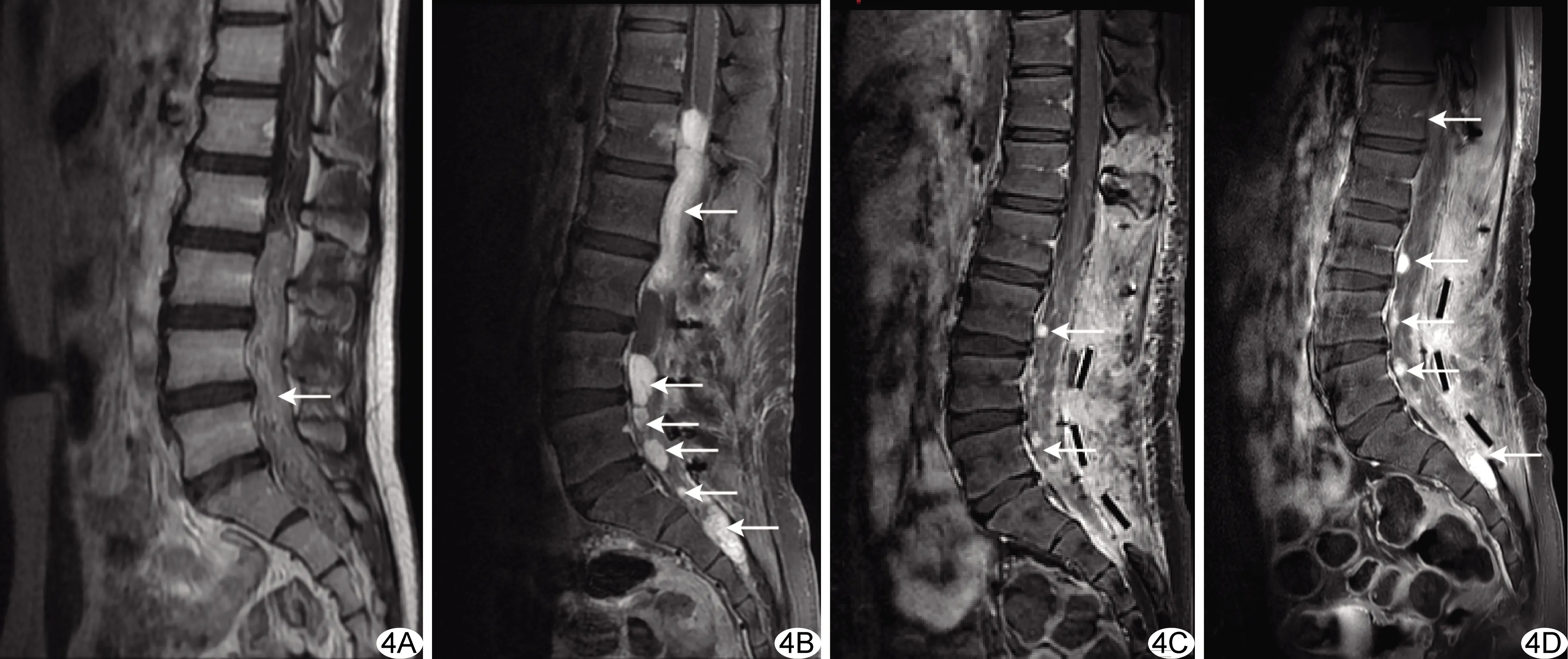

术后随访期间,2例接受肿物全切术及1例接受分段切除术患者肿瘤复发,首次手术切除与肿瘤复发时间间隔分别为18、38和12个月;后者共出现6个病灶,接受第二次显微镜下全切术,3个月后再次复发,术后6个月病情进展(图4)。随访期间无死亡病例。

图4 患者男,14岁,MPE A.术前矢状位增强T1WI示肿物呈不均匀强化; B.术后1年矢状位增强脂肪抑制T1WI; C.第二次术后3个月矢状位增强脂肪抑制T1WI显示肿瘤复发; D.第二次术后6个月矢状位增强脂肪抑制T1WI示肿瘤再次复发 (箭示肿物)

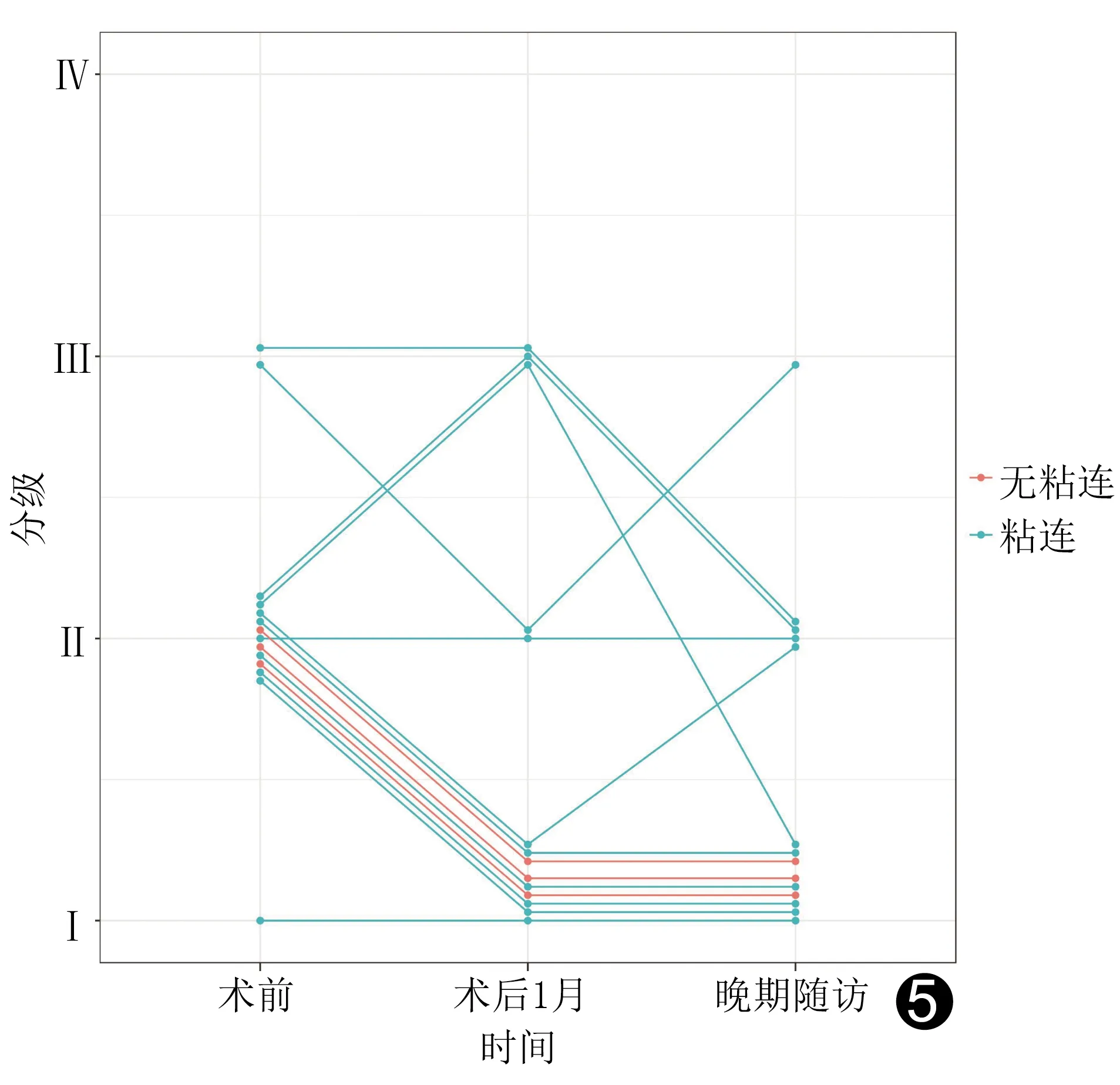

2.3 手术前后神经功能状态 术前1例(1/14,7.14%)出现尿频,术后恢复正常;1例(1/14,7.14%)排尿不畅兼便秘,术后有所改善,但随访期间肿瘤复发后再次出现上述症状;1例(1/14,7.14%)便秘,随访期间症状未获明显改善。腰背疼痛术后均有所改善。McCormick量表显示,肿物与周围组织无明显粘连者术后神经功能状态均从Ⅱ级降至Ⅰ级;存在粘连患者中,2例术后1个月病情进展,2例末次随访(分别为术后20个月和21个月)病情进展,见图5。

图5 McCormick量表评分

3 讨论

MPE来自终丝内室管膜细胞的残余[4],约占终丝和马尾神经原发肿瘤的90%[5]。MPE患者长期生存率较高,术后10年总生存率为97%,无进展生存率为62%,局部控制率为72%[6]。目前对本病尚无明确的治疗指南,根治性切除术被视为避免肿瘤复发和实现长期生存的主要手段[7-8]。AKYUREK等[6]发现MPE初次手术切除范围与患者无进展生存率或总生存率无显著相关。多数研究[1,4,9]显示儿童MPE病变范围广,比成人更易向周围侵犯,且治疗效果不佳,易复发。本研究1例14岁患儿接受分段切除术后1年肿瘤复发,且为多发病灶,接受第二次显微镜下全部切除术后仅3个月再次复发,提示年龄较小患者的病灶更具有侵袭性,易沿脑脊液播散。

相比其他亚型的室管膜瘤,MPE易伴自发性出血,导致瘤内压力增高;肿瘤可能在狭窄空间内迅速生长,导致包膜破裂,之后肿瘤细胞可沿周围神经根播散,包绕神经根和脊髓圆锥,此时如完整切除肿瘤将导致不可逆的神经损伤,使得预后不佳[2,5,10-11]。本组17个与周围组织粘连的病灶中,11个(64.71%)T2WI可见低信号出血灶,增强后无明显强化,术中及术后病理组织学确定瘤内存在出血。增强T1WI显示14个(14/17,82.35%)病灶呈不均匀异常强化,与均匀强化病灶比较,不均匀强化病灶更易与周围组织粘连。另一方面,本组病灶T2WI表现与其粘连情况无显著相关,可能与样本量较小有关。 SCHWEITZER等[12]认为马尾室管膜瘤患者出现排尿困难提示预后不佳。本组14例术后均未见明确肿瘤残留,但部分患者术后出现大小便功能障碍而需接受灌肠或导尿,或随访发现术后仍存在大小便费力等问题,可能与手术过程造成的永久性神经损伤相关,提示术前MRI评估MPE病灶与周围组织粘连情况极为重要。

手术治疗MPE的目标是尽可能完全切除,但应以最大程度保证患者术后神经功能状态为前提。术前MR T2WI显示肿物内存在低信号出血灶、增强后肿物不均匀强化提示其可能与周围组织粘连,及时发现粘连对指导手术及评估预后具有重要意义。