西夏文《大宝积经》卷九的翻译特点

□张映晖

黑水城出土的文献中,西夏文《大宝积经》在以汉文本为底本进行翻译时,在用字、翻译技巧、语言表达、语言风格方面呈现出一定的特点,这些特点也反映了西夏僧人译经的原则和指归。例如,西夏在翻译佛经时若以汉文底本翻译内容为主要参照,对佛教专名的翻译采用了音译的方式。这便于西夏佛教的广泛传播以及普罗大众对于佛经理解。在翻译的语言表达和语言风格方面,西夏在翻译佛经中往往按照自己的理解来翻译佛经的内容,使用了口语化的语言和语序颠倒的结构,体现出翻译哲学中的“同化”原则。

一、通假字的使用

关于西夏文佛经中存在的通假情况,孙颖新博士在研究《无量寿经》中首次发现西夏文献中通假现象。通过对勘西夏佛经的初译本和校译本,她将西夏文佛经中的通假现象总结为以下两类:同音通假,近音通假[1]152-154。通过对这些通假现象的分析,她重新定义了《择要常传同训杂字》的性质,认为此书是中国历史上最早的通假字书[2]208-211。因此,正确理解和解读通假字,对西夏文佛经解读具有重要意义。古人经常使用同音字或者近音字来代替原字,如果能够对其进行彻底而正确的还原,那么在解读文献中就会起到事半功倍的效果,反之,则会影响读者对于全文的理解。还原通假字本字是训诂学中的重要任务之一[3]1910。具体来说,在西夏文《大宝积经》卷九中,以下通假字的使用较为典型。

(1)西夏文:蒤拓嘻氨蒤挪保耉 377.9.33.6

汉文对译:七宝以立七重墙恭

汉文本: 以七宝立七重墙壁

(2)西夏文:息秬焦翸 77.9.44.1

汉文对译:一面△浅

汉文本: 还住一面

(3)西夏文:窾磤台订薸絧縡蜌斌

77.9.4 4.6/377.9.45.1

汉文对译:则立即自各心没观察

汉文本: 则以随观,从其心本

“縡mə2”,于义不合,当作“礌mər2”,两字通假。

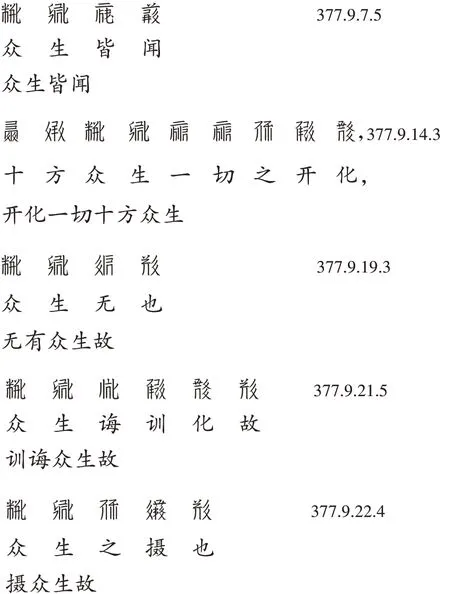

再如:377.9.34.5“鸳鸯”译作“贵bə2皻wor1”,据《夏汉字典》,“贵bə2”字义为“虫”,于义不通,当作“翀bə2”,两字通假,属于同音通假。西夏文佛经中有一个比较普遍的通假,如“蟅论”,译为“菩萨”、“蟇緛”,译为“众生”,蟅与蟇不但同音,而且字形还比较相似。《大宝积经》第九卷中就出现“众生”的西夏文译法“蟅緛”,如:

“蟅diã2”和“蟇diã2”容易出现互相替代的情况,两个字的发音相同,且字形相似,在西夏佛经中反复出现两者互相替代的情况,想必这并非是译者的疏忽,而是一种借用。西夏文佛经中“众生”一词大量使用“蟅緛”而非“蟇緛”来译,可能意味着西夏人将“蟅”视为“蟇”的异形字在使用。可以总结认为,西夏文佛经用字中出现通假字情况有两种,一种是两字同音和两字近音;另一种则是通假字与本字之间字形比较相似,容易出现混淆。正如《择要常传同训杂字》中所说:“番文者,学写难,故妇人识字者鲜,……而难易之字混杂。”[2]209出现通假的原因也可分为两种,译者对某字的借用或译者的疏忽大意所致。通过对《大宝积经》卷九的梳理可以发现大部分通假字的出现都是一种无意为之的状况。

二、佛教专名用字

西夏佛经术语的翻译是遵从底本所做翻译,如果底本是汉文本,则其在翻译术语时也按照音译的方式来翻译;如果底本是藏文本,则其在翻译术语时按照意译的形式来翻译。在《大宝积经》卷九的翻译过程中,以汉文本为底本,在翻译佛名时使用了音译的方式,且这种音译的西夏用字都做了统一,遵照了玄奘所定的翻译标准,使用了一种有意为之的翻译手段。

例如,377.9.7.2/377.9.7.3西夏文:庆·ja處sew2茸lo1、葇kja1崎lew1茸lo1、磫kji~1總no1茸lo1、蜀khja~2胇tha2诫pho1、萇mo2舔xu1茸lo1臡khja2。汉文对译:阿修罗、迦楼罗、真陀罗、揵闼婆、摩睺罗伽。汉文本:阿须轮、迦楼罗、真陀罗、揵沓和、摩休勒。再如377.9.65.2中出现的“拘留孙佛”,西夏本作“汾kju1巳ljiw1伸swe~1緽tha1”;377.9.65.3中出现的“拘那含牟尼佛”,西夏本作“汾kju1總no1缝xa~1萇mo2汕nji2緽tha1”;377.9.65.4中出现的“迦叶佛”,西夏本作“葇kja1虯śja1緽tha1”;377.9.65.5中出现的“弥勒佛”,西夏本作“蕽mji1酚le2緽tha1”;377.9.71.5中出现的“楼由”,西夏本从梵文统一作“崎lew1筗tśji2”,即“楼至”。

值得注意的是,西夏在翻译《大宝积经》中经常出现同一个术语所用的西夏字不同,例如:汉文本“摩休勒”,大部分遵从梵文译作“摩mo2睺xew1罗la1伽khja2”,如374.8.7.5、374.8.20.4,只 有377.9.7.2/377.9.7.3译作“萇mo2舔xu1茸lo1臡khja2”,即“摩休罗伽”。又如汉文本“阎浮利”,统一作“去?ja~1缽xu1龋thji1”或“去?ja~1缽xu1僵thji2”,即“阎浮提”“;乾闼婆”旧译“揵沓和”,西夏文《大宝积经》统一作“蜀khja~2胇tha2诫pho1”,即“乾闼婆”。

汉文本《大宝积经》中出现的“罽净王”和“锦净王”,表示同一个佛教专名。西夏译者将其统一翻译为“三koor1葾sej1腲njij2”。无独有偶,《大宝积经》中汉文本“缘觉”在西夏文本中统一被翻译为“蘪tji.j1肅dwewr2(独觉)”;汉文本中的“等正觉”,西夏本作“ə1(正等觉)”;汉文本“梵志”,“梵”是音译自梵语,“志”是意译自梵文,在西夏本中统一意译为“葾sej1廊tji.1(归净)”。据丁福保的《佛教大辞典》介绍,“独觉”属于新译,而“缘觉”属于旧译。可见,在翻译《大宝积经》之前,西夏对西晋竺法护所译《密迹金刚力士会》旧译本中的梵文专名的译法按照玄奘新译形式进行了统一,这就是翻译理论中的“同化”现象,能够帮助僧俗正确理解佛经中的专名。

三、语序颠倒

西夏文佛经中的语序颠倒情况比较普遍,这也是一种西夏有意为之的翻译方式。《大宝积经》377.9.40.2西 夏 文“ 驳 戊 灯 泪 秸,眣 八 矖 蕽絅”,译为“数三十六亿,故闻安稳法”,汉文本作“得闻安住法,三十六亿俱”;377.9.30.6西夏文“灯舉邵,礠競蕽缾”,译为“十二垓,诸声闻众”,汉文本作“ 时诸声闻众,有十二垓”;377.9.59.3西 夏 文“ 綃 眣 纚 緽 唐,燃 癐 砳 鞘前”,译为“圣安住佛所,悉皆往伴随”,汉文本作“当发往俱到,圣安住佛所”;377.9.60.2西夏文作“緳萚箎膳硾,融构唐維扦”,译为“功德智慧海,往到世尊所”,汉文本作“往到世尊所,功勋智慧海”;377.9.60.6西夏文“蹦籄绕矖佬,睪谍萡钳铜”,译为“则甚深法义,彼之分别说”,汉文本作“则为分别说,深妙之法义”;377.9.62.1西夏文“癐甭槽矖勿,筟筟氨籮笍”,译为“皆柔顺法忍,同时得成就”,汉文本作“一时皆得成,柔顺之法忍”;377.9.73.1/377.9.73.2西夏文“贰癊魏焊堡,緽氨疥崎筗”,译为“比丘亦此如,成佛名楼至”,汉文本作“成佛名楼由,比丘众如是”。实际上,语序颠倒的现象不仅仅存在于以汉文本为底本的西夏文《大宝积经》中,还存在于以藏文本为底本的西夏佛经中,如西夏文《大寒林经》中“莻耳籑哗礠苔俐,融袭箎腞蜶緳肅(因何昔日无明咒,世界智者劲头正觉)”,藏文本作“(世界智者劲正觉,因何昔日无明咒)”①。“舉灯萰胯钝,絥涸较谍螏(二十八种主,夜叉最上礼)”,藏文本作“②(夜叉最上礼,二十八种主)”[4]24。西夏佛经的偈语翻译时形式上仿照底本,字数上也无差别,是底本的忠实翻译,但不是直译,这种现象的出现是西夏在翻译佛经时在对佛经义理深刻理解之后进行的[5]100。

一般来说,翻译哲学中存在的两种基本状态,一种为立异,一种为同化,这两种现象基本并存于翻译文本中。“立异”追求翻译中尽量保持文本的原始状态,使得文本以横空出世的陌生姿态展现在译入文化的受众面前,即在译入文化中保持翻译文本的独特性和异质性;“同化”则追求认同、归化于译入文化,这是翻译者为了便于受众认可、接受和理解翻译文本,在翻译时使语言词汇、思维方式、价值观念等方面都尽可能使翻译文本向译入文化靠拢、接近[6]100。西夏文《大宝积经》的翻译实际上也是立异与同化的结果。《大宝积经》的翻译基本上依照汉文底本,使翻译尽量保持所译文本的原始状态,使其以一种陌生的状态展现在受众面前,这是一种“立异”的翻译观念。但是为了使得翻译文本更能为受众所接受和理解,其从句法、语序以及语音上皆“同化”于佛经本义。《大宝积经》在翻译中保持了原有的羌语支句法表达,如其一般的句法结构为“主语+宾语+谓语”,这与中原地区“主语+谓语+宾语”的句法表达不同;再有,偈语中出现语序颠倒的情况实际上也代表了西夏佛教翻译的特色,这种特色普遍存在于西夏文佛经翻译中,这或许代表了西夏僧人的思维方式。西夏的陀罗尼翻译中反映出西北方音特色也是其对佛经翻译的一种“同化”现象。西夏文《大宝积经》的翻译是以宋朝的《开宝藏》中的《大宝积经》为底本,翻译中所出现的“立异”现象实际上代表了其对中原佛教的认同,而其中的“同化”现象实则表现出本民族文化的独特性,与其政治上标榜的独立具有一致性。

注释:

①拉丁转写为“jig rten mkhas pa rdzogssnags rgyas.gang gisthong mar rug sngags rnams”。

②拉丁转写为“gnod sbyin rnams Kyisde dpon mchog.nyishu brgyd la phyag‘tshal lo”。