大数据分析下趋向动词“回”的研究综述

黄月华,熊紫悦

(长沙理工大学 外国语学院,长沙 410000)

鉴于汉语趋向动词特殊的语法、语义性质,多年以来它们一直是汉语学界研究的重点。其中,“回”是趋向动词当中比较特别的一个,它最初并不表趋向,而是一个表动作的一般动词。“回”在历时发展中经历了语义和语法的诸多变化,在现代汉语中,表现为一个有着诸多语义、语法功能的异类多义词,吸引了不少学者的关注。我们运用大数据文献分析法对趋向动词“回”近30年的文献进行调查,总结相关研究所涉及的内容、采用的方法以及存在的不足,并分析未来趋向动词“回”的研究方向。

一、材料与方法

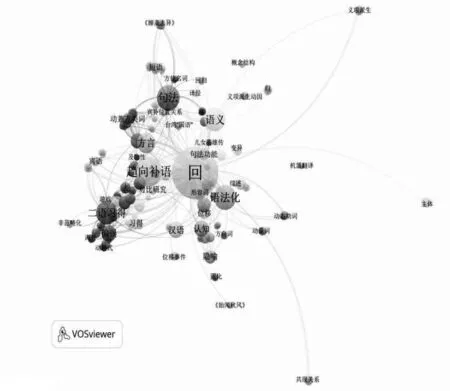

我们以中国知网、超星发现、Google学术为文献来源,中文文献先后以“趋向动词+回”“趋向补语+回”进行检索。在英文文献的检索中,分别以motion verb‘hui’、verb of movement‘hui’、directional verb‘hui’、directional compound‘hui’为检索项。设置检索时间为1990年至2019年,导出文档格式为EndNote,进行人工核对后,共得到100余篇文献的相关信息。这些信息包括题名、作者、关键词、摘要等。对数据进行处理并转换为RIS格式后导入VOSviewer软件中,对关键词进行共现可视化处理,得到关键词的共现图谱,如图1所示。图1直观地展示了30年来“回”所涉及的研究内容,圆圈和字体的大小代表关键词出现频率的高低,节点间连线的粗细代表相关研究关联性的强弱。

图1显示,除了作为关键词进行搜索的“回”之外,出现频率最高的其他关键词依次为“趋向补语、语法化、句法、语义、二语习得”。表明以往对“回”的研究主要在语法化、句法、语义与二语习得四个研究领域展开,“回”作趋向补语是其中的研究重点。图1还展示了四个研究领域所涉及的主要关键词,以它们为线索,将从句法、语义、语法化与二语习得四个方面对“回”的已有研究进行系统梳理。

图1 “回”相关研究关键词共现可视图

二、“回”的句法研究

“回”的句法研究涉及的关键词主要是“方言、短语、宾补位置关系、方位名词、回归、动兼方类词”等。相关文献近40篇,涉及古代汉语、现代汉语及方言等三个层次的研究。

古代文献的句法研究主要着眼于“回”进入连动式、动趋式以及其他句式的具体时间以及它在不同历史时期的主要用法。如《大唐西域记》中“回”可用作谓语及连动式[1]。汉朝时期鸠摩罗什佛经翻译中,“回”可用于连动式与复合趋向动词[2]。

现代汉语的研究主要关注“回”不同于一般趋向动词的一些特殊搭配。例如,一般动词跟趋向动词组合,通常是动词在前、趋向动词在后。但邓天玉发现,“回”既可以用在一般动词后边,如“归回”,还可以用在一般动词前边,如“回归”,类似的还有“转回、收回”等[3]。郭攀发现,“回”在近现代汉语中存在“往(朝)+回3+(X)V”这样的特殊结构,“回”兼作方位名词,称为动兼方类词[4]。

“回”的方言研究注重调查方言中异于普通话的特殊用法。如研究发现澧县方言“回”作量词时不同于普通话,“回”可以重叠,构成“VV”格;邵东方言“V回”不带处所宾语而是用“V+到+N处”或者采用复合形式“V+回来/回去”和“V+转来/转去”。

三、“回”的语义研究

“回”的语义研究相关文献有30余篇,主要涉及“认知分析”、“概念化”与“义项派生”等几个关键词。主要从概念化的角度解释“回”空间概念的形成、“回”与其他返回类路径动词的异同以及“回”的多义性研究。

马玉汴[5]、黄月华/白解红[6]等从参照与突显两个认知机制入手,提出“回”的概念化涉及两个不同的移动事件,第一个事件是图形离开源点到达某个目标,第二个事件是该图形以所到的地点(或位置)为起点回到第一个移动事件的起点。“回”突显的是后一个移动事件,前一个事件为“回”的概念化提供了第二参照,也是趋向动词“回”的基本概念产生的关键。

高建英运用意象图式理论对“回、还、归、返”在空间概念上的区别进行了分析,认为:“回”强调整个路径的客观性,其意象图式不凸显任何部分;“还”强调位移主体内在动因,图式凸显运动前半程;“归”强调了位移运动终点,图式凸显运动终点部分;“返”强调运动路径相互逆反,图式凸显运动方向[7]。

多位学者对“回”的多义性进行了描写与解释。一部分侧重于义项的区分,如将现代汉语“回”细化为6种义项:(1)表示“旋转环绕,多次循环的过程”;(2)表示“到出发点,引申为单次循环的完成”;(3)表示“恢复到原状态,由动态到静态的过渡”;(4)表示“运动方向扭转”;(5)表示“对答呼应”;(6)动量词,表示“一个往复循环的整体性事件”。另一部分侧重于在义项区分的基础上进行义项派生解释。刘月华认为,“回”的基本义为“表示向原处所(出发地、家、家乡、祖国等)移动,立足点不一定在原处所”,进而引申出其比喻用法为“表示可使领有关系、占有等关系转移的动作动词”[8]。

四、“回”的语法化研究

近年来,语法化研究是认知语言学的热点,“回”的语法化研究相关文献有30来篇。涉及到的关键词有“趋向补语、动量词、量词、认知、隐喻”等。学者们从普通话、汉语和方言三个方面入手,对“回”的语法化路径、产生的动因进行了分析。

王国栓的研究显示:“回”在南北朝以前不是趋向动词,而是主要用作动作动词或形容词,它在作动词时有“回旋、转车”之义;南北朝之后,“回”由“回旋、转车”之义引申出了“回家、返回”的意义,并逐渐取代了“归”表“回家、返回”的用法,为其跟在主要动词后面充当V2提供了可能;“回”进入V2的时间比较晚,东晋已产生趋向补语的用法,但“回”进入V2是在南北朝之后,此时趋向补语已经发展成熟,“回”作趋向补语是一种大势所趋[9]。王彤伟对“回”用作量词的源流进行了探讨,认为:“回”最早的动量词用例出现在南朝的乐府歌词中,是由其“返回”义虚化而来, 用以表达“动作重复的次数”;“回”最早的名量词用例出现在唐朝,而现代汉语中常用于称量事情的“这/那回事”到清代晚期逐渐开始使用;元末明初,随着章回体小说的兴起, 名量词“回”又引申出用以表达小说回目数量的用法[10]。

还有一些学者的研究表明,“回”在有些方言中得到了进一步的语法化。如在胶南话中,“回儿”已经发展出经历体标记的用法,其语法化包括两个阶段:一是通过泛化“一回”的次数,发展到不限定次数的“回”;二是从动量义到时量义,最终重新分析为经历体标记[11]。与普通话相比较,马来西亚华语“回”虚化程度更高。“回”在马来西亚华语口语中除了作动词、趋向动词、量词以外,还可以作动态助词。马来西亚华语“回”因受广东话“返”和福建话“转”的影响,复制了广东话“返”和福建话“转”同样的语法化路径而产生出马来西亚华语口语“回”作动态助词的用法。

从以上梳理来看,已有研究理清了“回”语法化的主要过程:动作动词→趋向动词→趋向补语→动量词→名量词。但缺乏语言类型学的相关研究,对语法化出现的具体时间以及动因也存在争议。

五、“回”的二语习得研究

随着汉语对外教学的加强,趋向动词的对外汉语教学研究成为21世纪以来趋向动词研究的一个新热点。主要原因在于趋向动词具有不同于其他语言相对应路径动词的语法语义特点,给国外汉语学习者习得趋向动词带来了困难。相关文献有20余篇,其中涉及趋向动词“回”的关键词主要有“偏误分析、动趋式、非范畴化”等。

偏误分析是趋向动词二语习得研究的重点。国外汉语学习者在学习趋向动词特别是动趋式时常常会发生偏误。国内外研究者们通过问卷调查和语料库等研究方法对语义和结构中产生的偏误进行分类,探究偏误产生的原因,并提出教学改进意见。

学者们发现,国外汉语学习者出现的偏误因各自的母语不同而有所不同。相关研究认为,以英语为母语的汉语学习者,一般表现出来的偏误类型有误加、误代、遗漏以及错序四种。日本初级汉语学习者的偏误集中表现在,该用复合趋向补语的地方使用了简单趋向补语,该用结果补语的却用了趋向补语;中高级汉语学习者的主要问题在于,该使用复合趋向补语的地方却使用了简单趋向补语。泰国学生混用“回、回来、回去”,出现立足点失误。韩国留学生习得趋向动词时除了立足点偏误以外,还在时态的表达方面出现失误,如将“我回过家了”说成“我回家过了”。此外,韩国留学生还存在“回”后加动量短语时出现的偏误,如将“我回了(一)趟家”说成“回家了趟”、“家趟回了”。

针对这些偏误,学者们提出了以下建议:第一,加强趋向动词虚化的教学;第二,加强语用和语义教学;第三,加强语感教学,克服母语干扰;第四,遵循语义从简单到复杂,句式由常用到特殊的教学顺序。在实际教学中,教师应当拓展思路,为提高学生对汉语的掌握程度将各种教学方法融合起来。

六、结语

运用大数据文献分析法对趋向动词“回”的研究进行梳理,共分析梳理上个世纪90年代以来的文献100余篇。分析发现,学界对“回”的研究立足于普通话、方言以及古汉语与现代汉语,从句法、语义、语法化与二语习得四个方面展开,取得了丰硕的成果。已有研究勾勒了“回”在古代汉语、现代汉语以及一些方言中的句法语义特点,描绘了“回”的大致的语法化路径,也找出了国外汉语学者在习得“回”时存在的偏误及其对策。但未来“回”的研究仍需往广处和深处拓展:一是相对于其他趋向动词,“回”的跨语言研究非常缺乏,我们目前尚不清楚“回”与其他语言“回”类词在句法、语义以及语法化路径上的异同,今后应该运用新的研究方法加强“回”的语言类型学研究;二是已有研究对于古汉语与方言的调查分析不够全面系统,对于其在不同方言及各个历史阶段的全貌尚了解不够,因此,今后还应进一步加强对不同方言与不同历史时期语料的调查。