青少年重度颈椎后凸畸形手术矫正△

华文彬,杨 操,吴星火,张宇坤,郜 勇,李 帅,王 琨,王丙金,陈 超,杨述华

(华中科技大学同济医学院附属协和医院骨科,湖北武汉430022)

青少年颈椎后凸畸形是由多种因素引起的多节段颈椎生理前凸丢失,病理表现包括前方椎体、椎间盘、钩椎关节等高度压缩甚至融合,后方关节突关节脱位及颈椎不稳,有时合并颈椎管狭窄、局部椎体后移等[1,2],根据病因可分为先天性、医源性、创伤性、肿瘤源性、感染性、炎症性、退变性和特发性等[1,3,4]。颈椎生理前凸对于维持脊柱矢状面平衡及脊柱稳定性非常重要[5]。颈椎后凸畸形可能导致患者颈部疼痛、头晕、平视障碍,甚至影响精神健康;颈椎后凸畸形的矫正一直是脊柱外科的难点[6]。轻度颈椎后凸畸形临床上较多见,采用颈椎前路手术即可实现良好的矫形。后凸Cobb角≥30°的重度颈椎后凸畸形,往往具有颈椎僵硬、柔韧性差、后方结构薄弱等特点,部分患者可能合并脊髓神经功能障碍,手术矫形更为棘手[2,7]。颈椎后凸畸形手术矫形的主要目的在于防止畸形进展,恢复患者水平视角,缓解颈椎肌肉疲劳性疼痛及预防神经并发症等[8]。2012年7月~2017年6月,作者采用前路手术或前后联合手术矫治重度青少年颈椎后凸畸形病例18例,临床疗效满意,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)由先天性、医源性、退变性、特发性等原因引起的单纯下颈椎后凸畸形;(2)颈椎后凸Cobb角≥30°;(3)资料完整且随访时间超过24个月。

排除标准:(1)颈椎恶性肿瘤、急性炎症等导致的颈椎后凸畸形;(2)同时合并上颈椎畸形或胸腰椎畸形。

1.2 一般资料

回顾性分析2012年7月~2017年6月本科收治的重度青少年颈椎后凸畸形患者的临床资料,根据纳入与排除标准,共18例患者纳入本研究。男12例,女6例;年龄12~18岁,平均(14.28±1.78)岁。所有患者均表现为颈部外观畸形、颈部疼痛及仰视受限,颈椎后凸畸形进行性发展,无神经功能障碍。本研究获医院伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

1.3 手术方法

术前常规拍摄颈椎正侧位、过伸过屈位及颅骨牵引侧位X线片,并行颈椎CT及颈椎或全脊柱MRI检查。颈椎侧位X线片上测量颈椎后凸Cobb角及矢状面平衡参数;通过CT检查评估后凸畸形的僵硬来源;通过MRI评估颈髓压迫情况,并排除脊髓内病变。

全身麻醉后,神经监测下继续维持颅骨牵引;术中常规进行神经电生理监测,包括感觉诱发电位(sensory evoked potential,SEP)和运动诱发电位(motor evoked potential,MEP)。

单纯前路手术13例,为单纯颈椎前方骨性强直者,根据脊髓压迫形态、后凸畸形的解剖学因素等决定前路手术节段,全部病例行前路多节段椎间盘切除术,采用椎间融合器(美敦力,美国)椎间隙撑开植骨(奥瑞,中国),采用前路钢板内固定(美敦力,美国)。

前后联合手术5例,为颈椎前、后方均有骨性强直者,单纯前路手术矫形不满意时加行后路手术。行前路多节段椎间盘切除术,采用椎间融合器(美敦力,美国)椎间隙撑开植骨(奥瑞,中国),后路钉棒系统内固定,C3~6椎体采用侧块螺钉固定,C2、C7椎体采用椎弓根螺钉固定(美敦力,美国)。顶椎区域行多节段的Smith-Peterson截骨,采用磨钻磨除部分上下关节突,逐步矫形,矫正颈椎后凸[5]。

术后48 h拔除负压引流管,如术后24 h引流量超过50 ml,则拔管时间延迟24 h。术后第2 d开始下地行走,术后3个月内常规佩戴颈围制动。

1.4 评价指标

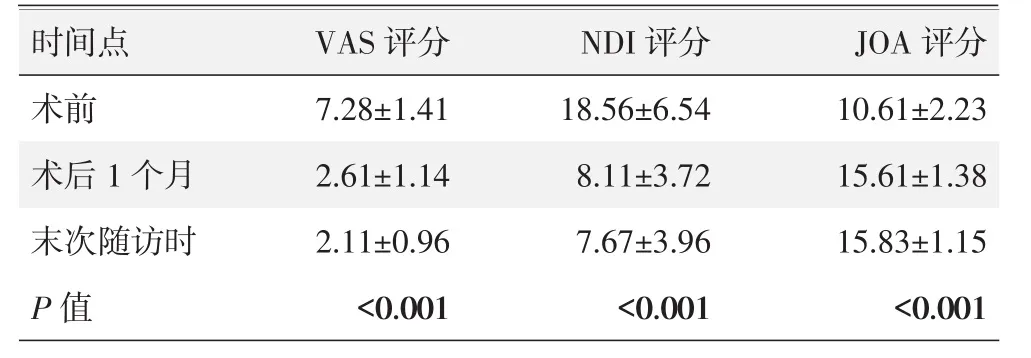

记录围手术期资料。采用疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、颈椎功能障碍指数(neck disabilitv index,NDI)和日本骨科协会颈椎评分(Japanese Orthopaedic Association scores,JOA)评价临床结果。

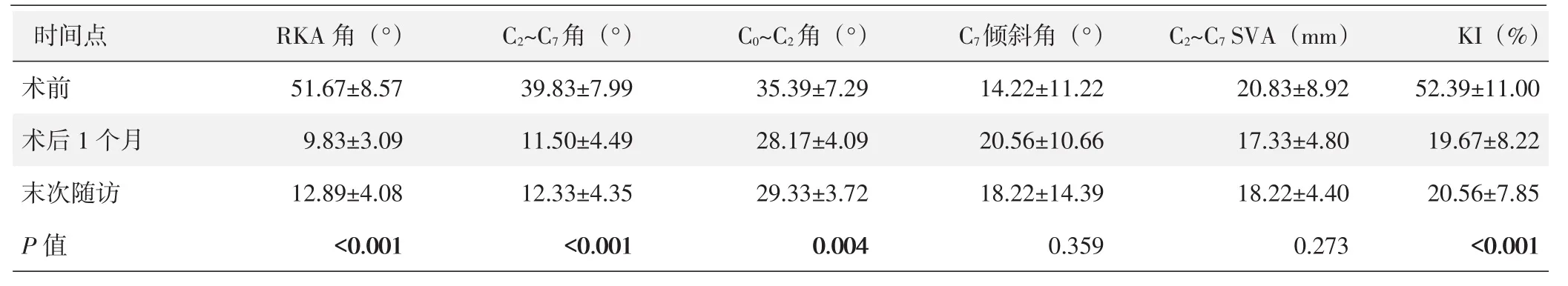

行影像检查,评估颈椎后凸Cobb角及矢状面平衡变化及椎间融合情况,必要时复查过伸过屈位X线片、颈椎CT和颈椎MRI。影像学测量:(1)颈椎后凸Cobb角(regional kyphotic angle,RKA),即上端椎上终板和下端椎下终板垂线的夹角;(2)C2~C7角,即C2椎体下终板垂线与C7椎体下终板垂线的夹角;(3)C0~C2角,即颅底连线与C2椎体下终板连线的交角;(4)C7倾斜角,即C7椎体上终板延长线和水平线的夹角;(4)C2~C7矢状位轴向垂直距离(sagittal vertical axis,SVA),即经过C2椎体几何中心(或齿状突)的垂线至经C7后上角垂线的水平距离[9-11]。计算颈椎后凸指数 (kyphosis index,KI),KI=(A+B+C)/E×100,其中E是指上端椎后上缘、下端椎后下缘连线的长度,A、B、C分别指C3、C4、C5后上缘至 E 线的距离[1,3,12,13]。

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0软件进行统计学分析。计量资料以±s表示,采用单因素方差分析,等级资料采用Wilcoxon秩和检验分析,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 围手术期情况

18例患者均顺利完成手术,未见严重血管及神经并发症,其中1例后路Smith-Peterson截骨时由于脊髓过度牵张出现SEP减小、消失,完成矫形后,SEP迅速恢复。手术时间 150~360 min,平均(211.67±47.68)min;术中失血量 200~800 ml,平均(404.44±181.01)ml。后凸累及节段平均(3.83±0.62) 节。固定节段:C2~44 例,C2~54 例,C2~61 例,C3~55例,C3~64例。所有患者切口均一期愈合,未见伤口愈合不良或伤口感染者。

2.2 随访结果

18例患者术后随访24~36个月,平均(27.33±5.53)个月。所有患者术后颈部外观畸形均有明显改善,颈部疼痛症状消失。随访过程中,18例患者均未出现神经损害症状,无外伤及畸形加重者。

18例患者VAS、NDI和JOA评分结果见表1。术后1个月及末次随访VAS、NDI及JOA评分均较术前显著改善,差异有统计学意义(P<0.05)。末次随访时,18例患者中,16例完全无痛,2例活动时轻度疼痛;18例均行走正常,无跛行;17例颈椎活动正常,1例颈椎活动轻度受限;18例全部恢复运动和劳动能力。

表1 18例患者随访结果(分,±s)与比较

表1 18例患者随访结果(分,±s)与比较

时间点术前术后1个月V A S评分7.2 8±1.4 1 2.6 1±1.1 4 N D I评分1 8.5 6±6.5 4 8.1 1±3.7 2 J O A评分1 0.6 1±2.2 3 1 5.6 1±1.3 8末次随访时P值2.1 1±0.9 6<0.0 0 1 7.6 7±3.9 6<0.0 0 1 1 5.8 3±1.1 5<0.0 0 1

2.3 影像评估

术后颈椎MRI显示脊髓无明显压迫,后凸畸形区域脑脊液线清晰,影像测量结果见表2。术后颈椎后凸Cobb角平均矫正41.84°,矫正率80.98%,末次随访矫正丢失率7.31%。术后及末次随访C2~C7角和C0~C2角以及颈椎KI均较术前显著改善,差异有统计学意义(P<0.05);而C7倾斜角和C2~C7SVA较术前有所改善,但差异无统计学意义(P>0.05)。术后12个月X线片显示18例患者均达到椎间植骨骨性愈合,无透光带,过伸过屈位X线片未见椎间融合器移位。典型病例见图1。

表2 患者不同时间点影像测量结果(±s)与比较

表2 患者不同时间点影像测量结果(±s)与比较

时间点术前术后1个月R K A角(°)5 1.6 7±8.5 7 9.8 3±3.0 9 C 2~C 7角 (°)3 9.8 3±7.9 9 1 1.5 0±4.4 9 C 0~C 2角 (°)3 5.3 9±7.2 9 2 8.1 7±4.0 9 C 7倾斜角(°)1 4.2 2±1 1.2 2 2 0.5 6±1 0.6 6 C 2~C 7 S V A(m m)2 0.8 3±8.9 2 1 7.3 3±4.8 0 K I(%)5 2.3 9±1 1.0 0 1 9.6 7±8.2 2末次随访P值1 2.8 9±4.0 8<0.0 0 1 1 2.3 3±4.3 5<0.0 0 1 2 9.3 3±3.7 2 0.0 0 4 1 8.2 2±1 4.3 9 0.3 5 9 1 8.2 2±4.4 0 0.2 7 3 2 0.5 6±7.8 5<0.0 0 1

3 讨论

青少年颈椎后凸畸形早期采用支具、理疗、牵引及非甾体抗炎药等进行治疗。对保守治疗无效,且颈椎后凸畸形持续进展,甚至出现神经压迫症状的患者,应选择手术治疗。对于重度颈椎后凸畸形的治疗,可以在术前先行牵引治疗。张立等[2]指出,牵引预矫形能够延长前柱、缩短后柱,松解椎体前方挛缩的软组织,降低后续手术难度,提高手术矫形效果,减少手术并发症。对于椎体前缘骨赘增生明显或融合的患者,可先行前路手术切除骨赘或前路松解,再行手术矫形。周许辉等[7]报道,颈椎前路松解后,行颅骨牵引7~10 d,再行前路手术矫形,颈椎Cobb角由术前平均62°改善至术后平均-2°。

手术治疗入路包括单纯前路、单纯后路以及前后联合入路[12,14]。重度颈椎后凸畸形的手术治疗原则是减压、矫形、重建颈椎序列,重在减压、兼顾矫形[15]。单纯前路手术矫形可达到减压和矫形的目的。对于重度颈椎后凸畸形,采用前路减压,行椎间盘切除术,必要时可行椎体次全切术,后凸节段椎间隙逐节彻底减压后,椎间融合器或钛网充分撑开植骨融合,并根据颈椎序列预弯钛板,使其弧度与颈椎序列贴合,完成矫形[1]。前路减压后,颈椎后凸畸形矫形仍不满意的患者,需要加行后路矫形手术。根据颈椎后凸畸形的严重程度,后路矫形可选择Smith-Peterson截骨、经椎弓根截骨或全椎体切除截骨[8]。尽管通过前后联合手术能够获得更满意的矫形效果,但手术创伤更大、手术风险更高[14]。本组采取单纯前路和前后联合入路治疗的病例均取得了满意的临床疗效。

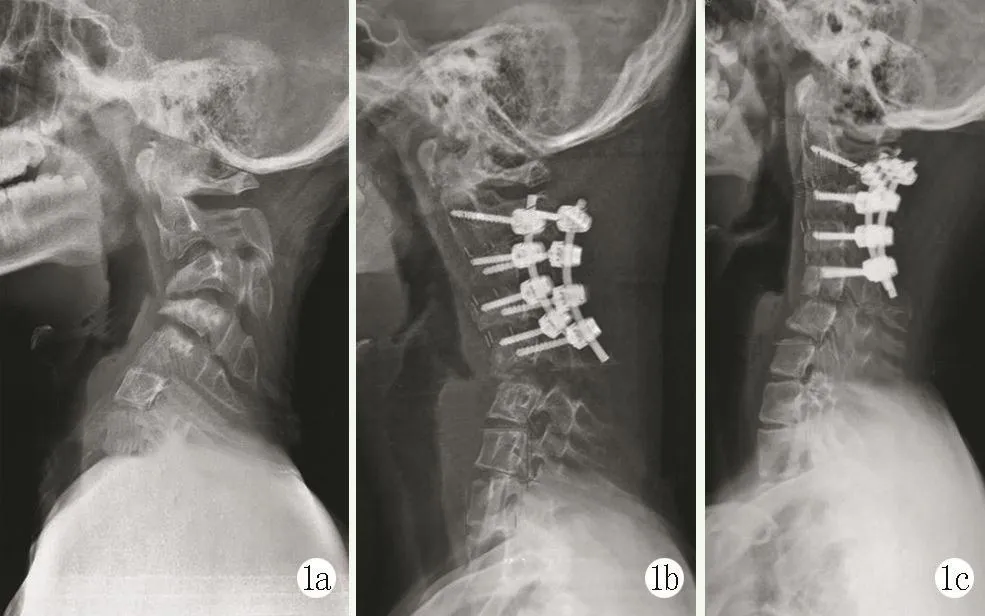

图1 患者,男,13岁,重度颈椎后凸畸形,行前路C2~C3、C3~C4、C4~C5三节段椎间盘切除+椎间植骨融合+后路Smith-Peterson截骨+内固定术治疗 1a:术前颈椎侧位片X线示重度颈椎后凸畸形,后凸Cobb角为67°,C2~C7角为56°,C0~C2角为 52°,KI为 54.95 1b:术后颈椎侧位 X 线片示颈椎后凸畸形显著改善,后凸Cobb角为18°,C2~C7角为39°,C0~C2角为 42°,KI为 20.98 1c:术后 24 个月随访,颈椎后凸畸形加重,矫形效果部分丢失,颈椎Cobb角为26°,C2~C7角为 29°,C0~C2角为 50°,KI为 15.03

青少年颈椎后凸畸形手术矫形前后的矢状面平衡分析显示,局部矢状面平衡改变与C2~C7SVA及邻近节段活动度参数如C0~C2角和C7倾斜角等密切相关[8]。重度颈椎后凸畸形患者,为了维持水平视角,C0~C2角代偿性增大,非后凸节段过度前凸[3]。Shen等[3]指出,计算KI时,由于各椎体后上缘均在E线的后方,且结果显示KI与颈椎后凸Cobb角具有显著相关性,因此采用KI评估颈椎后凸畸形是合适的。本组病例矢状面平衡分析结果显示,与术前相比,矫形术后及末次随访RKA角,C2~C7角,C0~C2角以及KI均显著改善。

总之,对于重度青少年颈椎后凸畸形,选择手术矫形需要综合考虑脊髓是否受压,后凸畸形累及节段数以及后凸畸形的僵硬来源等因素。本研究采用前路手术或前后联合手术矫治重度青少年颈椎后凸畸形,取得了满意的临床疗效。然而,由于本组病例数较少,需要大宗病例研究及多中心对照研究来进一步探究不同手术方式的临床疗效及其与颈椎矢状面平衡的关系。