两种入路内镜减压腰神经根管狭窄症近期比较△

叶春平,刘 振,张 磊,李俊飞,陈建清

(金华市人民医院骨科 脊柱外科,浙江金华 321000)

随着经皮内镜椎间孔外口穿刺治疗腰椎间盘摘除技术(percutaneous endoscopic transforaminal discectomy,PETD)的发展,有很多专家开始尝试将其用于治疗腰神经根管狭窄症[1-3]。腰神经根管狭窄症神经根主要受上、下关节突内侧部分的压迫,而经椎间孔外侧入路则先破坏对神经根无压迫的关节突中、外侧部分,才能对内侧增生内聚的关节突进行减压,这样对脊柱的稳定性有不良影响。也有不少学者主张应用经椎板间入路(percutaneous endoscopic interlaminar discectomy,PEID)治疗LDH[4-7],并逐渐应用于腰神经根管狭窄症的治疗。与侧后路技术比较,PEID技术摘除突出椎间盘髓核更直接、创伤更小,但PEID技术需要破坏黄韧带、分离神经根才能达到突出的椎间盘靶点,对硬膜囊、神经根刺激较大[8],其中背侧骨性组织减压不充分是该项技术推广的难点。本科采用后路经椎间孔内口[9],小骨钻、大环锯创建通道,椎间孔镜治疗腰神经根管狭窄症,临床疗效满意,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)典型的单侧腰神经根管狭窄症,L4/5或L5S1神经受累及的临床表现,并与影像学表现相符合;(2)年龄≥60岁,病程6个月以上,至少经过3个月的正规保守治疗,症状改善不明显,甚至加重的患者。

排除标准:(1)非神经根源性、椎间盘源性疼痛;(2)伴有椎间盘炎或其他感染;(3)黄韧带骨化、钙化,严重的后纵韧带骨化和椎体骨赘增生,脊柱滑脱、失稳,严重腰中央椎管狭窄;(4)有严重重要脏器病变患者。

1.2 一般资料

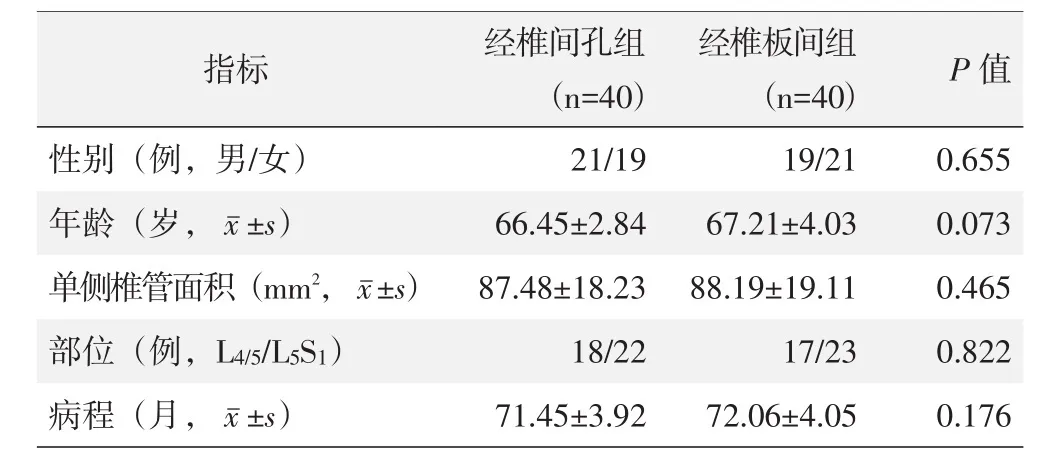

2017年1月~2019年5月,共80例老年性腰神经根管狭窄症患者符合上述标准,纳入本研究,采用随机数字表法将患者分为两组。两组患者术前一般资料见表1。两组患者术前一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。本研究获本院伦理委员会批准,所有患者均签署了知情同意书。

表1 两组患者术前一般资料与比较

1.3 手术方法

经椎间孔组:患者取俯卧位,标记穿刺点,1%利多卡因行皮肤筋膜肌层直至关节突骨面麻醉。18G穿刺针自穿刺点刺入后,X线引导下缓慢进针,至预定位置。置入导丝,沿导丝应用扩张器逐级扩大穿刺路径软组织,再逐级使用直径4 mm和6 mm带神经保护钝头的骨钻磨除部分椎板及关节突关节,建立骨道后,沿导丝应用扩张器逐级扩大穿刺路径软组织,随后置入8.5 mm外径的保护套管。保留第一级逐级扩张管,取出其他逐级扩张管,根据减压需要一般使用6~7 mm的可视化环锯,可视化环踞向腹外侧进入5 mm左右。C臂机透视,证实位置佳,安装工作套管,锯下位于黄韧带外、后侧的关节突关节部分骨性组织,取出带骨性组织的可视化环锯,4 mm的小骨钻,配合7 mm左右的可视化环踞,实现了小骨钻、大环锯、建通道。然后内镜直视下,切除黄韧带,摘除髓核,解除神经根压迫。

经椎板间组:患者取俯卧位,局麻,棘突旁穿刺,扩张,置入工作套管和内镜。背侧骨性组织减压,骨性组织减压后,暴露黄韧带。再用篮钳、抓钳、枪钳咬除黄韧带。黄韧带咬除后调整通道方向,摘除残留的髓核。所有操作在神经根和硬膜的后方。部分腹侧压迫不易咬除可用燕尾凿向腹侧分离,包括处理部分腹侧骨性组织,再用抓钳取出就比较容易。

1.4 评价指标

记录围手术期资料。采用疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)和日本骨科协会腰评分(Japanese Orthopaedic Association,JOA)评价临床效果。行CT检查,测量椎管面积。

1.5 统计学方法

采用SPSS 13.0软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用单因素方差分析;计数资料采用卡方检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 围手术期情况

两组患者均顺利完成手术,经椎间孔组术中硬膜撕裂1例,经椎板间组术中硬膜撕裂2例,均为背侧较小的撕裂,使用蛋白止血纱布及明胶海绵填塞,术后俯卧位5~7 d。两组患者均未发生脑脊液漏、椎间隙感染或切口感染等严重并发症。

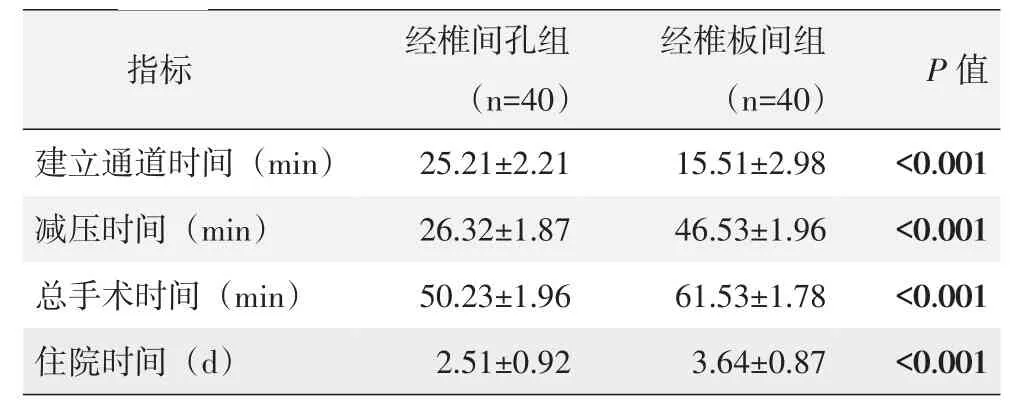

两组患者围手术期资料见表2。虽然经椎间孔组的建立通道时间显著长于经椎板间组(P<0.05),但是经椎间孔组在内镜下减压时间、总手术时间、住院时间方面均显著短于经椎板间组(P<0.05)。

表2 两组患者围手术期资料(±s)与比较

表2 两组患者围手术期资料(±s)与比较

指标P值建立通道时间(m i n)减压时间(m i n)总手术时间(m i n)住院时间(d)经椎间孔组(n=4 0)2 5.2 1±2.2 1 2 6.3 2±1.8 7 5 0.2 3±1.9 6 2.5 1±0.9 2经椎板间组(n=4 0)1 5.5 1±2.9 8 4 6.5 3±1.9 6 6 1.5 3±1.7 8 3.6 4±0.8 7<0.0 0 1<0.0 0 1<0.0 0 1<0.0 0 1

2.2 随访结果

两组患者随访8~12个月,平均(10.22±1.22)个月。随访过程中,两组患者均未发生四肢麻木或无力加重等事件,无再次翻修手术者。

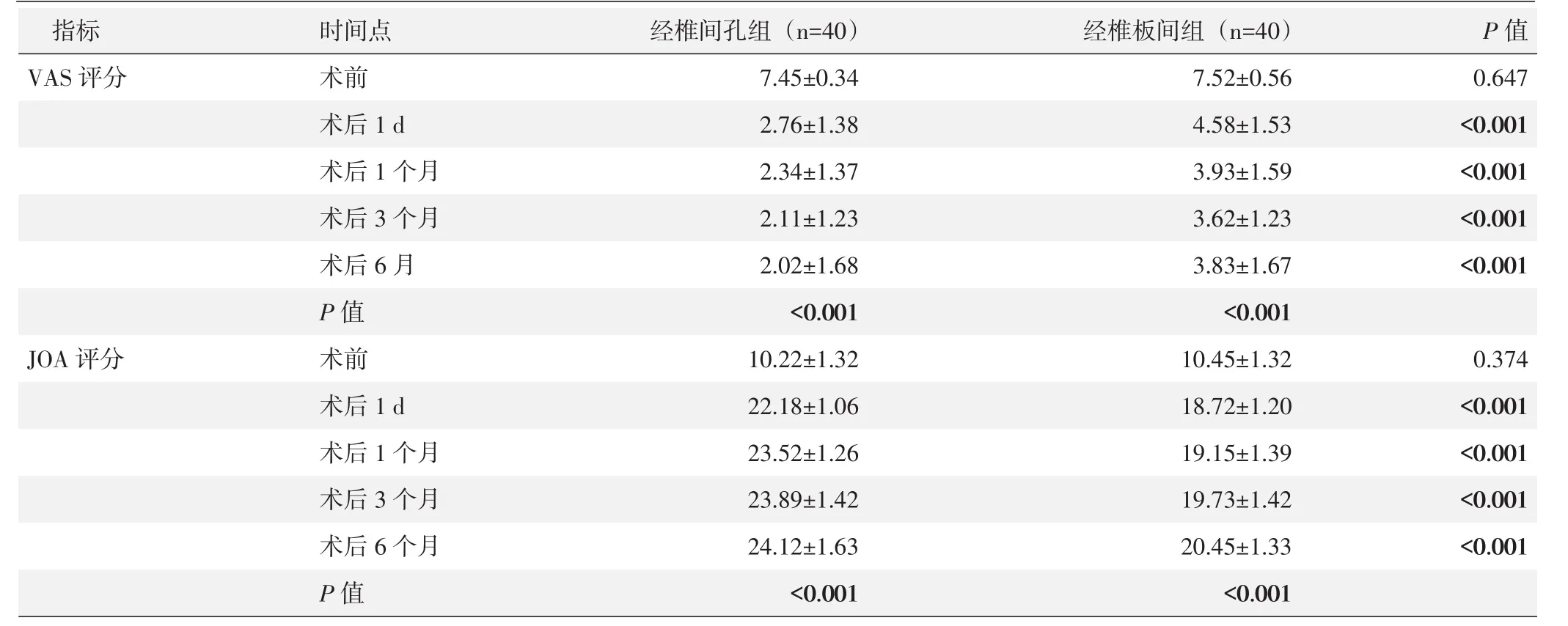

两组患者VAS和JOA评分结果见表3。随时间推移,两组患者VAS评分显著减少(P<0.05),而JOA评分显著增加(P<0.05)。术前两组间VAS和JOA评分的差异无统计学意义(P>0.05);但是,术后1 d、1周、1个月、6个月经椎间孔组VAS和JOA评分均显著优于经椎板间组(P<0.05)。

2.3 影像学评估

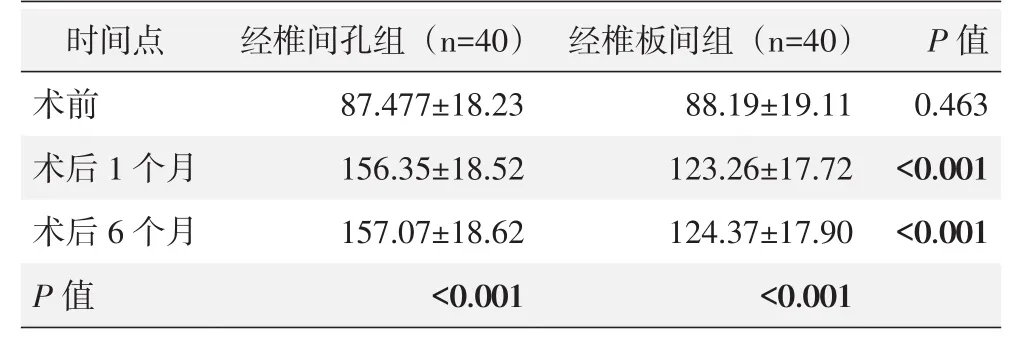

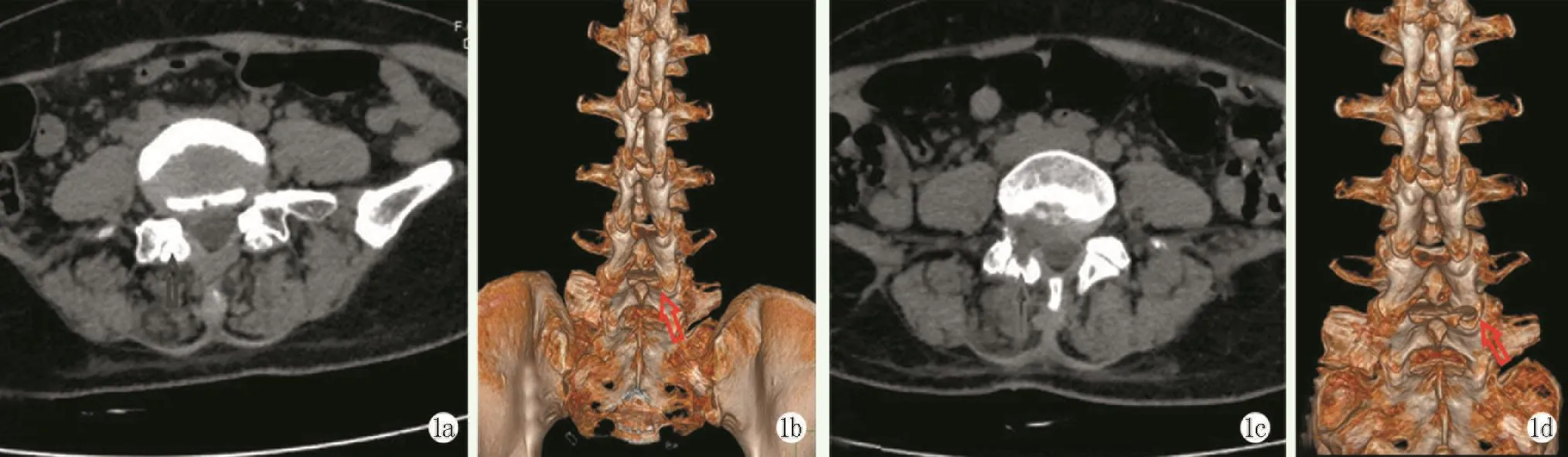

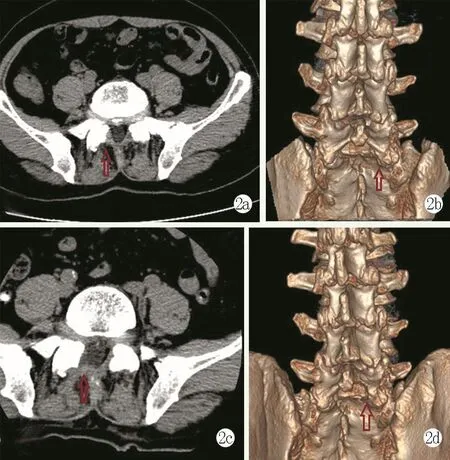

CT椎管横截面积测量结果见表4,与术前相比较,两组患者术后CT测量单侧椎管面积均较术前有明显增大(P<0.05)。术前两组患者间CT测量单侧椎管面积的差异无统计学意义(P>0.05),术后1、6个月,经椎间孔组的CT测量单侧椎管面积显著大于经椎板间组(P<0.05)。典型病例影像见图1、2。

表3 两组间治疗前后VAS和JOA评分(分,±s)与比较水岭

表3 两组间治疗前后VAS和JOA评分(分,±s)与比较水岭

术后1个月术后3个月术后6月P值术前术后1 d术后1个月术后3个月术后6个月P值J O A评分2.3 4±1.3 7 2.1 1±1.2 3 2.0 2±1.6 8<0.0 0 1 1 0.2 2±1.3 2 2 2.1 8±1.0 6 2 3.5 2±1.2 6 2 3.8 9±1.4 2 2 4.1 2±1.6 3<0.0 0 1 3.9 3±1.5 9 3.6 2±1.2 3 3.8 3±1.6 7<0.0 0 1 1 0.4 5±1.3 2 1 8.7 2±1.2 0 1 9.1 5±1.3 9 1 9.7 3±1.4 2 2 0.4 5±1.3 3<0.0 0 1<0.0 0 1<0.0 0 1<0.0 0 1 0.3 7 4<0.0 0 1<0.0 0 1<0.0 0 1<0.0 0 1

表4 两组椎管横截面积测量结果(mm2,±s)与比较

表4 两组椎管横截面积测量结果(mm2,±s)与比较

时间点经椎间孔组(n=4 0)经椎板间组(n=4 0)P值术前术后1个月术后6个月P值8 7.4 7 7±1 8.2 3 1 5 6.3 5±1 8.5 2 1 5 7.0 7±1 8.6 2<0.0 0 1 8 8.1 9±1 9.1 1 1 2 3.2 6±1 7.7 2 1 2 4.3 7±1 7.9 0<0.0 0 1 0.4 6 3<0.0 0 1<0.0 0 1

3 讨论

在精准、精细微创技术的医学环境下,开放性手术并不适用于所有腰神经根管狭窄症,尤其是合并基础疾病的高龄患者[10-15]。椎间孔镜手术经腰椎侧入路治疗单纯腰椎间盘突出症,无需破坏腰椎主要的骨关节、韧带等结构,故术后没有明显的腰背痛,也不影响腰椎的稳定性[16-17]。在治疗腰神经根管狭窄症的过程中要坚持两个原则:(1)神经的充分减压;(2)尽量保留有效骨性组织,维持脊柱的稳定性。针对腰神经根管狭窄症,特别是伴有高髂嵴或L5横突阻挡的L5S1腰神经根管狭窄症患者,采用侧路孔镜技术会破坏较多中、外侧上下关节突,而传统后路技术可以避免该问题,能够只减压压迫神经根内侧的上下关节突。所以后路内镜治疗腰神经根管狭窄症,特别是伴有高髂嵴或L5横突阻挡的L5S1神经根管狭窄症,是首选方案。但经皮椎板间入路治疗腰神经根管狭窄症有两大难点:①侧隐窝周围上下关节突内聚狭窄,特别是上关节突,使用磨钻,成本高、费力、费时、相对风险大;②处理黄韧带难度大,费时、费力,安全性低,容易损伤神经根和硬膜及马尾。朱腾月[9]应用经皮内镜椎间孔内口入路椎间盘摘除术治疗LDH取得了很好的疗效,由于工作通道经过侧隐窝骨关节部,使用骨钻磨除骨质的过程中即打开部分侧隐窝,可有效治疗合并有侧隐窝狭窄的腰椎退变病例,提高减压效果[16-17]。相对于后路椎间入路,技术有很大的改进和提高。本研究经椎间孔内口4 mm小骨钻配合7 mm或者8 mm可视化大环锯、建通道,后路内镜克服了4 mm以上骨钻,特别是7 mm以上骨钻磨除骨质打开部分侧隐窝的过程中,会挤压神经根的问题。本研究经椎间孔组在减压平均时间、总手术时间、平均住院日等方面具有明显优势,具有建立通道快、器械操作简单的特点。

图1 患者,男,72岁,右侧L5S1神经根管狭窄症,行腰椎间孔镜下经椎间孔内口入路L5S1神经根管减压术 1a,1b:术前CT示右侧L5S1神经根管狭窄 1c,d:术后CT示右侧L5S1神经根管狭窄已减压,箭头所示为减压位置

图2 患者,男,70岁,右侧L5S1神经根管狭窄症,行腰椎间孔镜下经椎板间入路右L5S1神经根管减压术 2a,2b:术前CT示右侧L5S1神经根管狭窄 2c,2d:术后CT示右侧L5S1神经根管狭窄已减压

经椎间孔内口小骨钻、大环锯、建通道,后路内镜治疗腰神经根管狭窄症的临床技术易于掌握,小骨钻和大环锯结合使用既可避免对神经根的挤压,同时减少环锯使用的风险性;处理骨性组织和黄韧带简单、快速、相对安全;通道活动度大,在神经根外侧摘除椎间盘,对神经组织干扰少,神经组织减压充分,治疗效果相对好。