后凸成形术治疗骨质疏松椎骨折伴椎体裂隙征△

干旻峰,王华铮,钮俊杰,陆英杰,杨惠林,高 艳

(苏州大学附属第一医院骨科,江苏苏州215008)

随着人口老龄化程度的加重,骨质疏松症逐步成为影响老年人生活质量的身体疾病。其中骨质疏松性椎体骨折是最严重的并发症。椎体骨坏死往往是骨质疏松性椎体骨折保守无效的不良结果,其可能导致残留腰背痛以及神经症状等[1,2]。椎体裂隙征是椎体骨坏死的重要影像学表现,在X线片、CT上可以显示明显的裂隙,MRI根据椎体内液体或气体的不同表现出不同的信号变化[3]。椎体后凸成形术(kyphoplasty,KP)是治疗椎体骨坏死的主要手术方法[4-6]。骨坏死分为不同的阶段[7],椎体裂隙内液体的出现意味着骨坏死的早期阶段,随时间延长,液体逐渐减少,并且当椎体裂隙内出现气体时标志着骨坏死晚期阶段的到来。目前文献报道手术治疗椎体骨坏死其实主要是在椎体骨坏死的早期阶段,对于椎体骨坏死晚期阶段手术治疗的报道甚少,为此作者回顾分析KP治疗含气椎体裂隙征(intravertebral cleft,IVA)的病例,评估其临床疗效,并分析影像学结果。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)影像学检查,包括X线、核磁共振等均提示椎体气体裂隙征;(2)行骨密度检查存在骨质疏松。

排除标准:(1)患者基础情况较差,不能耐受手术或麻醉者;(2)合并脊髓、神经损伤表现者;(3)既往接受过脊柱手术者。

1.2 一般资料

回顾性分析2015年8月~2018年8月期间,本科收治的骨质疏松椎体骨折伴椎体裂隙征患者23例,均为单椎体病变。女18例,男5例,平均年龄(62.51±2.12)岁。手术节段位于T11~L2,临床表现为胸背或腰背部疼痛,患椎附近叩击痛。经骨密度检查均存在骨质疏松,平均骨密度(T值)为(-3.41±0.28)。术前与患者沟通后均签署了相关医疗文书,并获得了本院医学伦理委员会的批准。

1.3 手术方法

全麻后C型臂机确定目标节段,根据椎体压缩程度采取合适的穿刺点及进针方向,如对于压缩严重患者,穿刺点可选择左侧9点方向,右侧3点钟方向,进针方向与水平线平行。完成穿刺后顺穿刺针内芯置入工作通道后进行球囊扩张复位;最后在透视下完成骨水泥灌注,如根据CT发现椎体前缘存在裂隙一般选择分次骨水泥灌注方法,如实记录手术过程中骨水泥椎体间推注量。并在术后第1 d嘱患者复查X线片并在腰围支持下完成下床活动。

1.4 评估指标

分别在术前、术后第3 d和末次随访时对患者进行临床及影像学评估。采用VAS和ODI评分确定疼痛程度和日常活动功能情况。行影像检查,记录骨水泥渗漏情况,观察邻近节段或远隔节段有无再骨折发生。影像测量局部后凸角(local kyphotic angle,LKA):患椎上位椎体上终板与下位椎体下终板之间的夹角;椎体高度:(1)椎体前缘高度(height anterior,Ha),椎体上下终板前缘间距;(2)椎体中缘高度(height middle,Hm),椎体上下终板中点间距;患椎高度采用百分比形式表述:患椎高度/临近头尾侧椎体高度的平均值×100%。

1.5 统计学方法

采用SAS 9.2统计软件对相关数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示,符合正态分布采用单因素方差分析,两两比较采用LDS法;计数资料采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 围手术期情况

所有患者均顺利完成手术,平均手术时间(40.34±3.56)min。手术过程中确定无穿刺造成的大血管损伤,患者接受手术后没有出现脊髓、神经根受损等瘫痪并发症。切口愈合良好,术后超声检查未见深静脉血栓。

2.2 随访结果

所有患者均获随访,平均随访时间(32.14±2.32)个月。术后患者疼痛及生活状况改善,随访过程中,1例出院后不慎跌倒,出现远隔节段椎体再骨折,再次行KP手术治疗,术后恢复良好。其余患者术后随访均无明显不适。

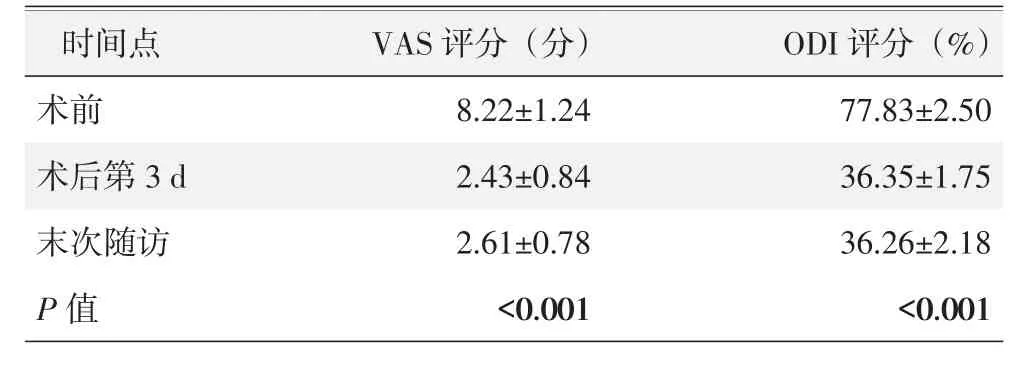

23例患者VAS及ODI评分结果见表1。术后第3 d和末次随访时患者的VAS及ODI评分较术前显著降低,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 23例患者随访结果(±s)与比较

表1 23例患者随访结果(±s)与比较

时间点术前术后第3 d V A S评分(分)8.2 2±1.2 4 2.4 3±0.8 4 O D I评分(%)7 7.8 3±2.5 0 3 6.3 5±1.7 5末次随访P值2.6 1±0.7 8<0.0 0 1 3 6.2 6±2.1 8<0.0 0 1

末次随访时,23例患者中,18例完全无痛,5例活动时轻度疼痛;22例行走正常,无跛行,1例轻度跛行;21例弯腰活动正常,1例弯腰活动轻度受限,1例弯腰活动明显受限;21例恢复伤前运动和劳动能力,2例未达至伤前运动劳动能力水平。

2.3 影像学评估

所有受累节段均集中在胸腰段;术前患椎高度测量显示平均压缩程度>50%;骨折主要累及上终板,且部分病例出现上终板破裂。4例患者术后影像学发现骨水泥渗漏,渗漏率17.39%,但均为无症状者,且均为上位椎间盘内渗漏。

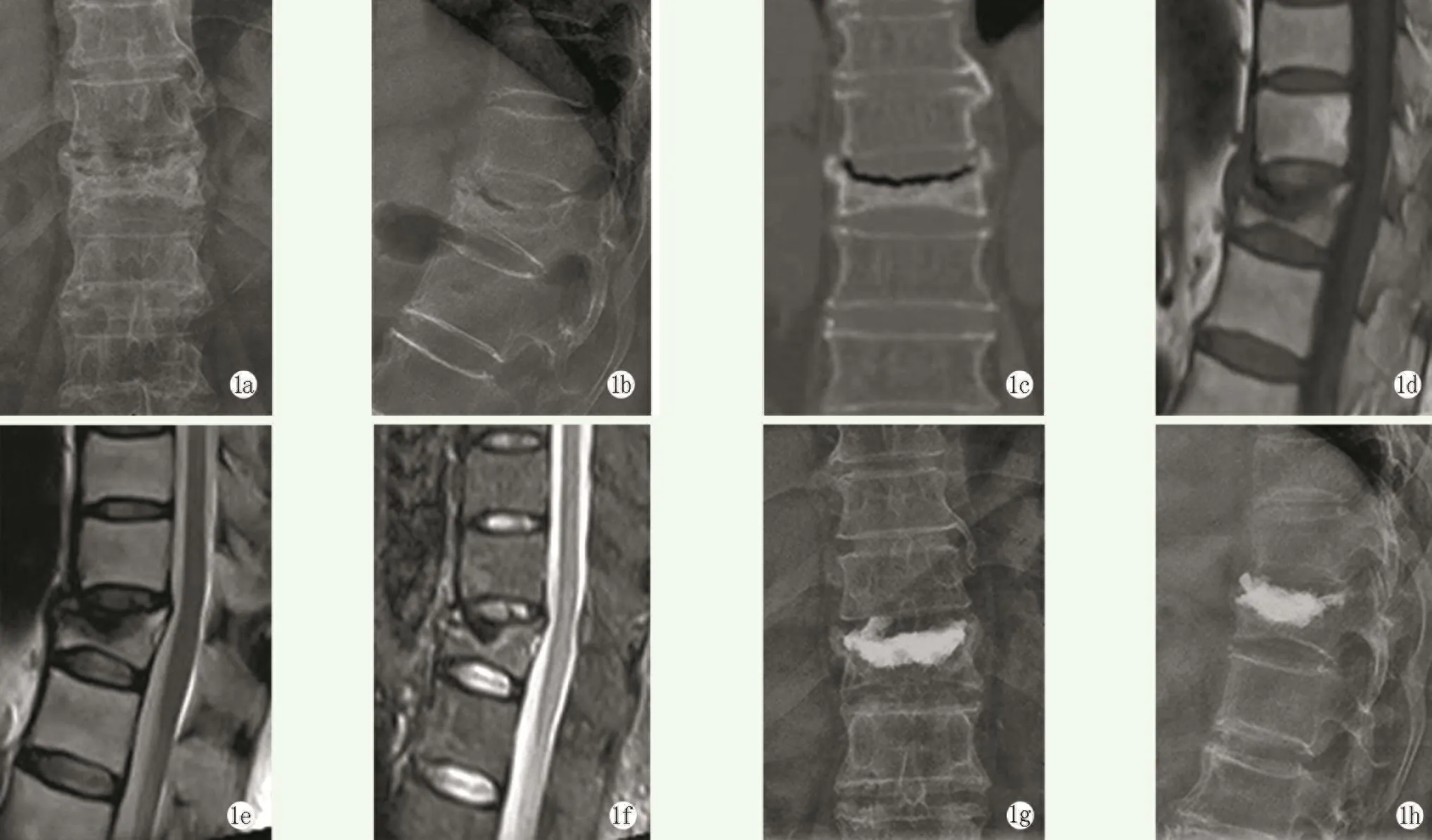

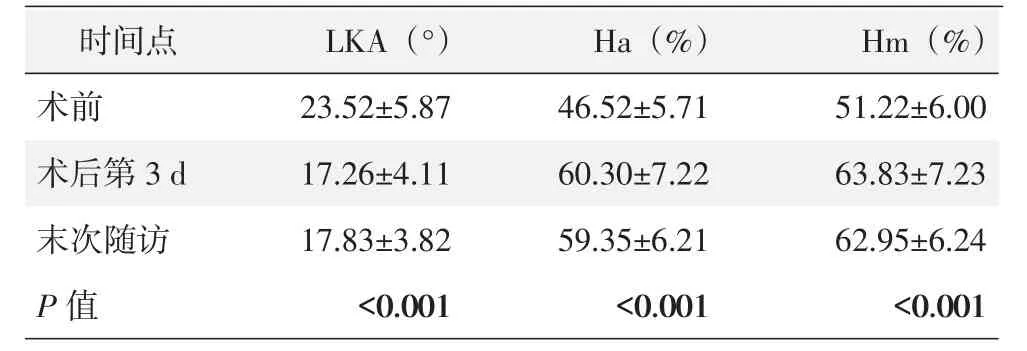

23例患者影像测量结果见表2;术后第3 d LKA、Ha和Hm均较术前显著改善,差异有统计学意义(P<0.05);末次随访时与术后第3 d比较,差异无统计学意义(P>0.05)。典型病例见图1。

图1 患者,女性,66岁,诊断为T12压缩性骨折,行椎体后凸成形术治疗 1a,1b:术前正侧位X线片示T12椎体严重压缩性改变,伴有椎体裂隙征 1c:术前冠状位二维CT提示椎体内裂隙征,上终板受累并可见椎板破裂 1d~1f:术前MRI提示T12压缩性骨折伴空气裂隙 1g,1h:术后正侧位X线片示椎体复位满意、骨水泥弥散良好

表2 23例患者不同时间点影像测量结果(±s)与比较

表2 23例患者不同时间点影像测量结果(±s)与比较

时间点术前术后第3 d L K A(°)2 3.5 2±5.8 7 1 7.2 6±4.1 1 H a(%)4 6.5 2±5.7 1 6 0.3 0±7.2 2 H m(%)5 1.2 2±6.0 0 6 3.8 3±7.2 3末次随访P值1 7.8 3±3.8 2<0.0 0 1 5 9.3 5±6.2 1<0.0 0 1 6 2.9 5±6.2 4<0.0 0 1

3 讨论

骨质疏松性椎体隐性骨折临床并不少见,早期因为X线片无明显椎体压缩表现且部分患者无明显外伤或受伤暴力小往往容易漏诊、误诊[8],而这类患者部分最终可能出现椎体骨坏死。椎体裂隙征是椎体骨坏死的典型影像表现;其MRI特点是T1加权相为低信号,T2加权相信号因裂隙内容物不定,如是液体则为高信号、如是气体则为低信号,如气液混合可能是混杂信号[9]。Linn 等[10]和 Malghem 等[11]研究认为,骨质疏松椎骨折伴椎体裂隙征在MRI的表现与检查时间和体位有关;仰卧位时随着时间推移液体逐步流进裂隙替代气体而表现为高信号。Yu等[7]在同一时间点(仰卧位25~30 min)行MRI检查,发现椎体含气裂隙占39.7%、含液裂隙占38.8%,混合性裂隙占21.5%。本组病例均参考Yu等[7]做法:仰卧30 min后行MRI检查,证实椎体含气;另外本组病例患者平均椎体压缩程度>50%,这可能与患者骨折时间较长、未予以卧床休息、腰围固定及本身合并骨质疏松症有关;此外CT检查发现本组病例患椎均累及上终板且部分出现上终板破裂;而且所有受累节段均集中在胸腰段,这可能与胸腰段是固定的胸椎与活动的腰椎的移行部,活动度大,容易形成椎体裂隙,导致脊柱假关节;以上这些可能是含气椎体裂隙征的影像学特点与可能的原因。

已有不少文献证实,椎体强化术治疗椎体裂隙征,能有效减轻疼痛,有利于患者早期康复[4-6]。但是有关椎体强化术治疗椎体裂隙征主要都是椎体骨坏死早期阶段(含液椎体裂隙征阶段),鲜有报道椎体强化术治疗骨质疏松椎骨折伴椎体裂隙征。基于KP复位骨折椎体、低渗漏率等,本研究采用KP治疗骨质疏松椎骨折伴椎体裂隙征。本研究受试者术后效果较好,疼痛减轻,椎体压缩和后凸畸形均有所改善,且在末次随访时仍很好的保持,这说明KP治疗骨质疏松椎骨折伴椎体裂隙征是有效的。

PKP穿刺点在正位上常用椎弓根左侧10点、右侧2点方向进针,在侧位片上穿刺针延长线对准椎体前下角[12]。然而骨质疏松椎骨折伴椎体裂隙征患者椎体压缩严重,采用常规的穿刺进针点及穿刺角度往往不能获得理想的穿刺效果。对于此类患者作者的经验是:需要根据压缩程度决定进针点、进针角度;对于压缩严重的病例,穿刺点一般选择椎弓根左侧9点,右侧3点,进针方向一般选择与水平线平行。骨质疏松椎骨折伴椎体裂隙征患者椎体前壁多数破裂,骨水泥灌注时可能会出现前方渗漏。术前应分析CT扫描,判断有无椎体前壁破裂,如存在破裂,骨水泥则采用分次灌注技术以避免椎体前方渗漏[13]。

椎体强化术治疗这类患者常会发生骨水泥渗漏,严重可致神经根或脊髓受压。文献报道椎体成形术治疗椎体裂隙征的骨水泥渗漏率高达65%~79%[14-16]。本组病例术后证实仅有4例患者出现椎间隙骨水泥渗漏,这可能与本研究采用KP治疗,低压力灌注部分病例有上终板破裂有关。本组病例无椎体前方渗漏,这可能与采用分次灌注骨水泥技术有关。

综上所述,KP治疗骨质疏松椎骨折伴椎体裂隙征效果满意,且相对安全。骨质疏松椎骨折伴椎体裂隙征有其影像学特点,KP在穿刺、骨水泥灌注时均要根据影像特点,个体化的进行手术操作。