不同入路及体位内镜术治疗L5S1椎间盘突出症△

魏景超,高尚聚,李文毅,张 隆,曹 参,翟金帅

(河北省人民医院骨科,石家庄050051)

与传统的开放式手术相比,经皮内镜腰椎间盘切除术 (percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)治疗腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)具有创伤小,恢复快等优点,但其不同入路方式的选择及体位变化对手术难度及术后恢复影响较大,目前临床尚无统一观点[1-2]。笔者对2016年2月~2018年2月本院收治的96例L5S1椎间盘突出症患者采取不同手术入路及体位行椎间孔镜手术治疗的临床资料进行了回顾性分析,比较临床治疗效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)单节段的L5S1椎间盘突出症;(2)表现为单侧S1神经根放射性疼痛;(3)经正规保守治疗3个月后症状无缓解。

排除标准:(1)椎间盘炎症改变,如椎间盘炎、结核等;(2)再次手术的复发型腰椎间盘突出症;(3)椎间孔处存在解剖结构变异;(4)腰椎管狭窄症;(5)合并脊柱畸形、节段不稳。

1.2 一般资料

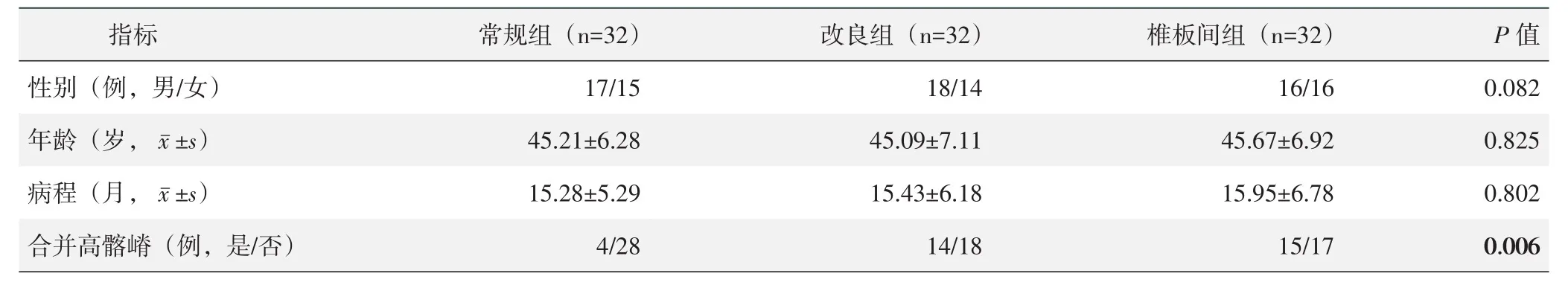

回顾性分析2016年2月~2018年2月本科手术治疗的L5S1椎间盘突出症患者96例,根据手术入路及体位不同分为三组,各32例。三组患者术前一般资料见表1,改良组和椎板间组高髂嵴比例高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),其余一般资料差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究获医院伦理委员会批准,所有患者均知情同意。

表1 三组患者术前一般资料与比较

1.3 手术方法

常规组:患者俯卧于俯卧垫上使腹部悬空,距后正中线旁开10~12 cm标记内镜皮肤入点。术区常规消毒铺单。穿刺点皮肤皮下浸润麻醉后,经穿刺点向L5S1椎间孔穿刺至椎间孔处,C型臂X线机透视确认,行椎间孔处浸润麻醉,经穿刺针置入导丝,取长约0.7 cm切口,置入钝头软组织扩张器,沿扩张器置入舌形工作保护套管,置入椎间孔镜,摘除突出的间盘髓核组织,沿纤维环裂口行盘内减压,去除松散的髓核组织。双极射频刀头行椎间盘消融和纤维环热凝成形,对神经根外侧及背侧减压,探查行走根及出口根无压迫,硬膜囊搏动好,术毕。

改良组:取改良俯卧位,即患者俯卧后调整手术床之腰桥,使其呈拱形,同时行患侧下肢持续皮牵引,重量5 kg,使腰椎侧弯,骨盆倾斜。其余操作同常规组。

椎板间组:体位同常规组。在C型臂X线机透视下确定患侧椎板间隙并在体表标记。常规消毒铺单,行椎旁肌及椎板间隙周围浸润麻醉,于标记处取长约0.7 cm的皮肤切口。置入软组织扩张管后导入工作套管,置入内镜,暴露椎板间隙上下缘,切开黄韧带进入椎管。去除盘内松散的髓核组织,行盘内及纤维环热凝成形。以神经根及硬膜囊搏动良好为手术结束标志。

1.4 评价指标

记录围手术期资料,包括手术时间、术中出血量、住院天数和并发症情况。采用腰痛及下肢疼痛视觉模拟评分(visual analgesia score,VAS)评估临床结果。行影像检查,测量腰椎曲度指数(lumbar curvature index,LCI)[3]和椎间隙高度。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 围手术期情况

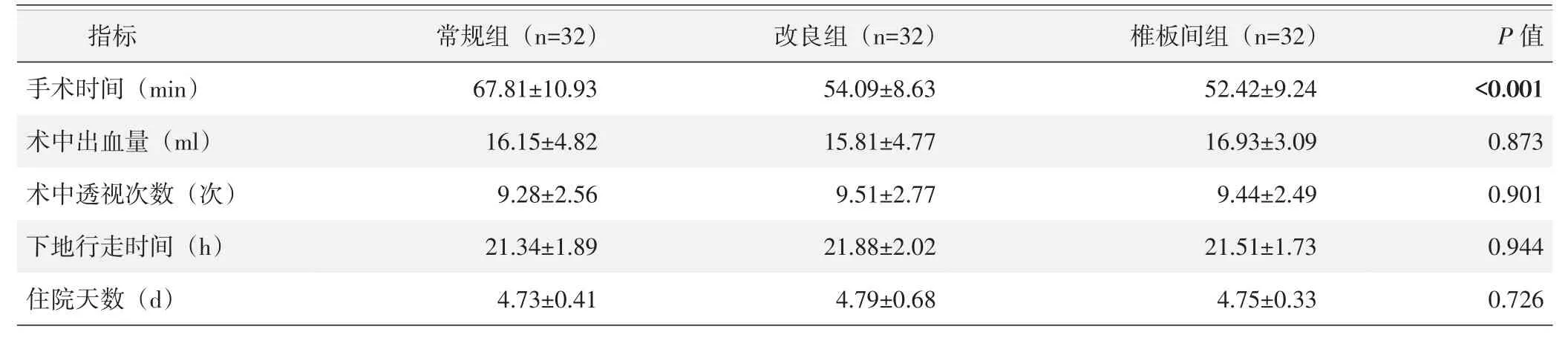

96例患者均顺利完成手术,术中无严重并发症发生。三组患者围手术期资料见表2,改良组及椎板间组患者手术时间短于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。三组在术中出血量、术中透视次数、下地行走时间和住院天数方面差异均无统计学意义(P>0.05)。早期并发症和不良反应包括头痛、椎间隙感染、下肢无力、神经感觉异常,经相应处理后均好转,无严重后果;其发生率由高至低依次为常规组(3/32)、椎板间组(2/32)、改良组(0/32),但差异无统计学意义(P=0.228)。

表2 三组围手术期资料(±s)与比较

表2 三组围手术期资料(±s)与比较

指标手术时间(m i n)术中出血量(m l)常规组(n=3 2)6 7.8 1±1 0.9 3 1 6.1 5±4.8 2改良组(n=3 2)5 4.0 9±8.6 3 1 5.8 1±4.7 7椎板间组(n=3 2)5 2.4 2±9.2 4 1 6.9 3±3.0 9 P值<0.0 0 1 0.8 7 3术中透视次数(次)下地行走时间(h)住院天数(d)9.2 8±2.5 6 2 1.3 4±1.8 9 4.7 3±0.4 1 9.5 1±2.7 7 2 1.8 8±2.0 2 4.7 9±0.6 8 9.4 4±2.4 9 2 1.5 1±1.7 3 4.7 5±0.3 3 0.9 0 1 0.9 4 4 0.7 2 6

2.2 随访结果

所有患者随访12个月以上。三组患者VAS评分结果见表3。随时间推移,三组患者腰痛和腿痛VAS评分均显著减少,不同时间点差异均有统计学意义(P<0.05)。相应时间点,三组间腰痛和下肢痛VAS评分的差异均无统计学意义(P>0.05)。随访过程中常规组1例患者因外伤导致L5S1椎间盘突出复发,再次出现腰痛及右下肢麻木,保守治疗无效后行翻修手术,其余患者未发生严重晚期并发症。末次随访时,常规组28例完全无痛,4例行走时轻度疼痛;30例行走正常,无跛行,2例轻度跛行;31例恢复运动和劳动能力,1例未恢复运动劳动能力。改良组29例完全无痛,3例行走时轻度疼痛;31例行走正常,无跛行,1例轻度跛行;32例均恢复运动和劳动能力。椎间板组30例完全无痛,2例行走时轻度疼痛;31例行走正常,无跛行,1例轻度跛行;32例均恢复运动和劳动能力。

表3 三组患者不同时间点VAS评分结果(分,±s)与比较

表3 三组患者不同时间点VAS评分结果(分,±s)与比较

指标时间点常规组(n=3 2)改良组(n=3 2)椎板间组(n=3 2)P值腰痛V A S评分下肢痛V A S评分术后1 2个月P值术前术后1 d术后3个月术后1 2个月P值1.9 8±0.7 1<0.0 0 1 6.8 1±1.1 1 4.2 9±1.2 0 2.3 7±0.7 6 1.6 5±0.8 3<0.0 0 1 1.8 7±0.8 9<0.0 0 1 6.9 2±1.3 2 4.3 3±1.3 1 2.3 5±0.6 2 1.6 4±1.1 2<0.0 0 1 1.9 3±0.6 2<0.0 0 1 7.1 4±2.0 8 4.3 0±1.1 9 2.4 0±0.7 1 1.6 9±1.0 8<0.0 0 1 0.6 8 2 0.1 8 8 0.6 2 5 0.3 0 2 0.2 8 4术前术后1 d术后3个月7.1 2±2.1 1 4.0 9±1.3 5 2.7 6±0.5 3 7.1 7±1.8 5 4.1 1±1.2 6 2.6 9±0.6 0 7.0 5±1.9 3 4.1 3±1.3 3 2.7 2±0.6 1 0.1 9 3 0.1 7 6 0.2 0 9

2.3 影像评估

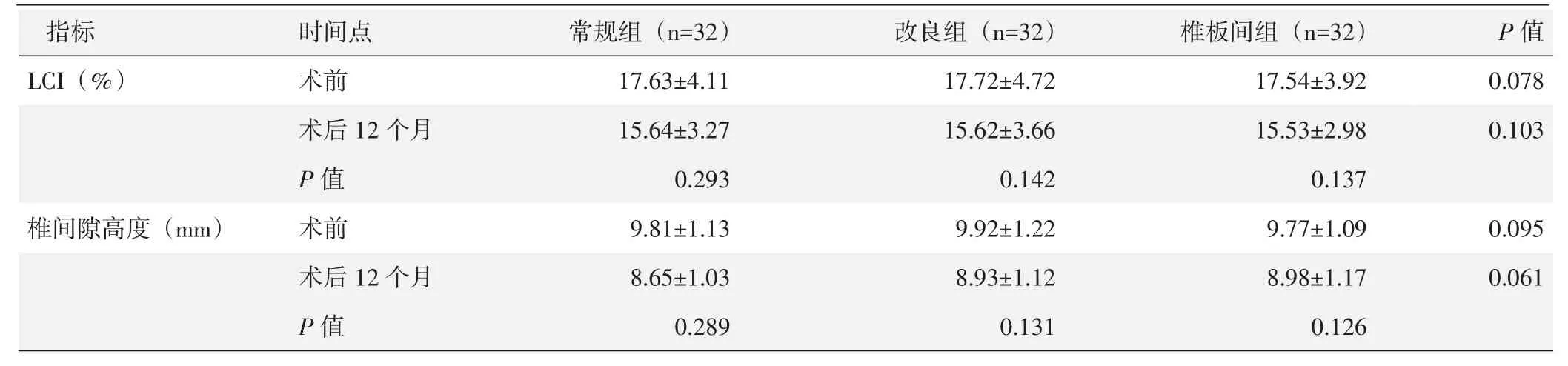

患者术前及术后1年时影像测量结果见表4。术后12个月,三组患者LCI和椎间隙高度较术前差异无统计学意义(P>0.05)。相应时间点,三组间LCI和椎间隙高度的差异均无统计学意义(P>0.05)。典型病例见图1。

3 讨论

经椎间孔入路的PELD是国内常用的治疗LDH的术式,其通过天然解剖孔道,因此手术创伤小,对结构稳定性影响小,并且可以在内镜直视下处理病变的髓核。Li Z等[3]对134例LDH患者行经皮内镜腰椎间盘切除术,手术有效率高达92.5%,可见该手术已经相当成熟有效。但L5S1节段有其解剖结构的特殊性,因髂骨高度的影响,造成穿刺入路困难,使椎间孔入路的手术难度增大,甚至造成手术失败,进而一定程度上限制了椎间孔入路椎间孔镜手术治疗L5S1椎间盘突出症的技术推广及普及[4-5]。而经椎板间入路的PELD技术是作为椎间孔入路治疗合并高髂嵴或肥大横突的低位腰椎间盘突出症的一种补充演进而来,术中需要切开黄韧带、去除部分椎板,甚至需要牵拉神经根和硬膜囊,从而对椎管骚扰较大,容易引起不良的神经症状,导致术后椎管内的粘连,所以建议将经椎板间入路的PELD技术作为经椎间孔入路的PELD技术无法完成时采用的一个备用措施和术式[6-8]。本研究为回顾性研究,三组术前、术后腰及下肢VAS评分的比较差异有统计学意义,说明三种入路均可行且有效。另外,改良组及椎板间组中合并高髂嵴的例数,与常规组比较差异具有统计学意义,表明术前选择入路时充分考虑了髂嵴高度的影响。同时说明,对于合并高髂嵴的L5S1椎间盘突出症采取椎间孔入路时要慎重。但有报道认为体位变化可改变髂嵴的高度,从而顺利完成椎间孔入路手术[9-12]。本研究采取改良的俯卧体位行椎间孔入路手术,患侧髂嵴发生相对下移,椎间孔面积增大,使有效操作空间增大,顺利完成手术,随访结果显示取得了良好的效果。另外,常规组中发生下肢无力或感觉异常等并发症的病例均合并高髂嵴,而改良组中高髂嵴病例数明显高于常规组,但未发生一例并发症,说明改良俯卧体位下的椎间孔入路安全。椎板间组发生并发症的并非高髂嵴病例,但仍有神经根损伤并发症发生,且并发症发生率高于改良组,说明椎板间入路对神经根及椎管骚扰大,术中应注意。

表4 三组患者不同时间点影像测量结果(±s)与比较

表4 三组患者不同时间点影像测量结果(±s)与比较

指标L C I(%)时间点术前术后1 2个月P值常规组(n=3 2)1 7.6 3±4.1 1 1 5.6 4±3.2 7 0.2 9 3改良组(n=3 2)1 7.7 2±4.7 2 1 5.6 2±3.6 6 0.1 4 2椎板间组(n=3 2)1 7.5 4±3.9 2 1 5.5 3±2.9 8 0.1 3 7 P值0.0 7 8 0.1 0 3椎间隙高度(m m)术前术后1 2个月P值8.6 5±1.0 3 0.2 8 9 8.9 3±1.1 2 0.1 3 1 8.9 8±1.1 7 0.1 2 6 0.0 6 1 9.8 1±1.1 3 9.9 2±1.2 2 9.7 7±1.0 9 0.0 9 5

图1 患者,女,42岁,主因左下肢放射性疼痛2年,加重4个月入院,在改良俯卧体位下行椎间孔入路的椎间孔镜手术1a,1d:术前MRI提示L5S1椎间盘突出 1b,1e:术后即刻复查MRI提示突出椎间盘髓核组织已摘除,后纵韧带保留 1c,1f:术后半年复查MRI示后纵韧带塑形良好,未见硬膜囊受压

综上所述,L5S1因其解剖结构的特殊性,行椎间孔镜手术的入路受髂嵴高度及突出部位的影响,应根据影像学资料个体化选择合适的手术入路及体位,三种不同手术入路及体位方案均可显著改善患者的腰腿疼痛情况,且与术后临床疗效之间无明显关联。但改良俯卧体位下椎间孔入路在手术时间及并发症方面具有一定的优势。因此术前要充分评估影像学资料,对于合并高髂嵴的可以尝试采取椎板间入路或改良俯卧位的椎间孔入路,但需警惕椎板间入路对椎管的骚扰致神经损伤及粘连等并发症的发生。