城市居民生活垃圾分类政策何以从引导转向强制?

叶林 杜联繁 郭怡武

摘 要:生活垃圾分类是我国城市治理的热点议题。近年来我国各大城市在推进生活垃圾分类政策的过程中,地方政府的政策工具体现了从自愿性和混合性过渡到强制性的显著特征。这一政策工具的转变是由政治、财政、管理和技术四个维度的因素驱动的。城市生活垃圾分类政策执行模式的转变并不意味着“全能型政府”的重现,而是突出表现为参与主体的多元性和政民关系的平等性这两大特征,凸显了强制性工具在中国场景的适用性和不断优化的政策执行模式。

关键词:城市治理;垃圾分类;引导;强制;政策工具

中图分类号:D630 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2021)01-0033-13

一、垃圾围城之困与地方实践

随着我国城市化进程的加快以及人民生活水平的不断提高,城市生产生活中产生的垃圾量也迅速增加。国家统计局数据显示,2000年至2019年间,全国城市生活垃圾清运量已从11818.8万吨上升至24206.2万吨①。为了减少垃圾处理给环境和民众健康带来的危害,生活垃圾分类已成为城市治理的热点议题。

我国自2000年开始正式推行生活垃圾分类制度,距今已有二十年的时间,期间各地政府就生活垃圾分类做了大量的探索和尝试。广州作为我国的特大城市之一,也是全国最早开始推行生活垃圾分类的城市,生活垃圾清运量与日俱增(参见图1),在40%生活垃圾回收利用率的目标下,生活垃圾分类成为关键一环。2011年,广州市政府为支持生活垃圾分类的积极市民设立“生活垃圾分类贡献奖”[1],力求通过激励型手段引导居民进行生活垃圾分类。2018年《广州市生活垃圾分类管理条例》正式颁布,这标志着广州市生活垃圾分类政策挈带“强制”特征出现在公众面前。同时,上海、北京等城市在推进生活垃圾分类政策的过程中,地方政府的政策工具也逐渐由奖励引导转变为强制执行。这类政策变迁及其影响因素十分值得研究,其反映的政策工具选择及其执行为公共政策分析提供了典型的案例和素材。

二、文献回顾和研究问题

戴维·奥斯本和特德·盖布勒认为,解决公共问题的方法库如同箭袋,政府需要做的是合理地从中选择箭并射向靶心[2](p.325)。政策工具的选择直接影响政策目标,如何正确地选择和有效使用政策工具,是政策制定者和执行者面临的一个重要问题。霍莱特和拉梅什根据政府干预程度的强弱,将政策工具划分为强制性、混合性和自愿性三类[3](p.144)。其中,自愿性工具指政府较少进行介入,在实现政策目标的前提下发挥社会或市场的作用,由其自主运行;强制性工具是指政府运用所掌握的政治资源,通过法律法规、行政处罚、监督等规制手段将政策目的付诸行动,用行政整合市场和治理社会,运用干预手段构建并维护社会秩序和规范;混合性工具是指政府干预程度介于自愿性和强制性政策工具之间的部分,通过宣传示范、政企合作等方式治理公共问题。在不同的政策工具选择中,政府与民众的关系成为核心变量之一。

因此,政策工具是生活垃圾分类政策目标转为地方政府执行具体任务的中介机制,其设计和选择恰当与否直接影响生活垃圾分类的实际效果。有关生活垃圾分类的研究最早出现在探讨垃圾处置和资源化管理的文献中。在土地资源走向稀缺化而垃圾处理技术尚待改进的时代,垃圾焚烧成为一种实现垃圾减量的捷径。然而,居民却对垃圾焚烧可能产生的致癌物质“二噁英”充满抵触,学者们围绕垃圾焚烧及其选址的讨论也由此展开[4]。生活垃圾分类成为探讨公众参与和邻避冲突等问题的典型案例[5],其演变过程反映了政民关系从冲突走向协商的有序发展[6]。

随着各地政府相继推出城市生活垃圾分类政策,对相关政策的研究也从单纯的对策建议转为对其内在逻辑的实证研究。由于政策推行过程中面临缺乏可操作性的立法措施[7]、居民意愿与行为存在落差[8]、低价值废弃物收集利用难[9]等障碍,学者们开始从不同视角审视居民参与生活垃圾分类的意愿与行动。孟祥林较早地对生活垃圾难以高效分类回收的问题进行分析,认为居民的分类投放行为仅受个人道德的影响,缺乏监督机制的约束,再加上后面的混收混运及其带来的二次污染,垃圾分类难以形成社会共识[10]。曲英、朱庆华基于计划行为理论,研究情境因素如何使居民的生活垃圾分類从意向转向实际行动[11]。Meng等也从计划行为理论出发,更为深入地分析居民生活垃圾分类的影响因素及其程度[12]。此外,孙鹏、王明雁从经济学视角出发,对上海的“绿色账户”进行案例分析,认为“价值添附”可以激发居民参与生活垃圾分类的主动性[13]。

对于如何开展生活垃圾分类,学者们形成了两种截然不同的观点。一方面,生活垃圾分类涉及社会心理学、经济学等领域,但归根结底,其作为一项公共事务,需要政府运用制度控制和文化控制手段来强制推行。在一般意义上,强制意指政府采取高强度的政府干预手段,主要是通过出台严格的法律法规和政策,如撤桶并点、定时定点、混投罚款等,运用公权力对公众生活垃圾分类行为进行约束。强干预和弱干预手段能够约束居民行为[14],解决居民集体行动的困难[15]。Chen等学者发现分类设施、宣传以及专项监督的增加对居民的生活垃圾分类有显著的正向影响,而且监督覆盖率每提升1%,居民的生活垃圾分类率就会相应增加3.6%[16]。尚虎平、刘红梅从全面绩效管理角度切入,发现包括正激励与负激励在内的监督与反馈会影响生活垃圾分类的成效[17]。另一方面,部分学者仍然质疑垃圾强制分类实施的可行性[18],认为治理者与居民关系不对等、多元治理局面的缺失是生活垃圾分类难以实施的症结[19]。公民与政府之间是一种委托代理关系,高强度的政府干预致使生活垃圾分类缺乏足够的社会支持,民众参与生活垃圾分类的积极性不高[20]。这种强制分类模式常常伴随着政民两端的信息不对称,在政府更多地将其作为政治晋升基础而非公共服务的情况下,很有可能导致政府公信力的下降,造成“塔西佗陷阱”。因此,让广大市民、企业等利益相关者与政府以多元共治的形式发挥作用[21],最终形成有效的生活垃圾分类体系显得尤为重要[22]。

综上所述,既有研究在一定程度上为生活垃圾分类工作提供了丰富的理论支持和实践指导思路,但是仍然存在一些不足。第一,已有研究既有从规范性的宏观层面说理,也有对居民生活垃圾分类行为进行微观分析,但是缺乏中观层面的政策执行分析,即没有通过扎实的定性研究论证生活垃圾分类的作用逻辑。第二,已有研究通常静态地观察生活垃圾分類现状、问题及原因,并提供解决措施的研究思路,但在顺延政策时间链条分析政策转变的原因方面有所欠缺。第三,生活垃圾分类的一大难点在于,政府管理的触角无法深入至数量庞大的居民家庭。学界对生活垃圾分类是否需要高强度的政府干预尚且存在争论,近年来各地自上而下推行垃圾强制分类政策存在的实际困难,以及地方政府如何应对还需进一步探讨。

广州市作为国际化大都市,在经历着经济高速增长以及人口规模急剧扩大的同时,面临着与日俱增的居民生活垃圾。作为我国最早探索实行生活垃圾分类试点的城市之一,广州多次率先出台相关的规定、条例等,与生活垃圾分类相关的政策出台频率、数量及执行力度具有典型性与代表性。因此,本文选取广州市生活垃圾分类政策进行个案分析,从政策工具的视角探析地方政府政策执行模式转变的特点及其背后的原因。首先,运用霍莱特和拉梅什提出的政策工具分类系统,基于广州市生活垃圾分类政策文本及实践,对广州市政府出台的相关政策文本进行初步编码分析,解读丰富的数据与材料,概述政策工具的变迁过程。其次,基于定性研究方法,通过对广州市城市管理和综合执法局分类管理处、各区城市管理和综合执法局、街道办城管科相关工作人员以及小区居民等不同主体的深度访谈,结合对官方文件等二手资料的分析,归纳影响政策工具选择的各项约束性条件,进而理解政策的动态性,回应生活垃圾分类政策从引导走向强制的现实问题。通过研究发现对现有文献进行验证与补充,在现实与理论的比较中发现矛盾,反思中国场域的政策工具变迁及未来的发展趋势。

三、生活垃圾分类政策工具变迁历程

基于广州市城市管理和综合执法局官网“生活垃圾分类处置”专题专栏信息,本文梳理出广州市历年出台的29份重要的相关政策文本,根据政策执行的特点将广州市生活垃圾分类政策发展划分为宣传教育阶段、试点阶段以及强制推行阶段,并运用霍莱特和拉梅什提出的政策工具三分法,归纳出各阶段工作所使用的政策工具。

(一)宣传教育阶段(1992—1999年):政府引导,倡议居民参与

国务院于1992年颁布《城市市容和环境卫生管理条例》,此后,广州市迅速意识到生活垃圾分类对于解决城市环境问题的重要性,主动对中央释放的政策信号进行回应。广州市政府从1995年率先对生活垃圾分类进行调研,以了解其可行性和居民的认可度,到1998年提出“先开放、后规范;先试验、后推广,逐步普及”的实施路径[23],为生活垃圾分类的铺开奠定社会支持的基础。1999年,广州市正式倡议实施生活垃圾分类,并将垃圾分为不可回收垃圾、可回收垃圾和有害垃圾三种。

在本阶段,生活垃圾分类工作主要依靠政府引导推动、居民自愿参与。由于缺乏广泛多元的宣传教育和民众配合,整个社会的生活垃圾分类共识度很低,生活垃圾分类工作“孤掌难鸣”,实质性进展不大。

(二)试点阶段(2000—2017年):政府动员,激励居民参与

在2000年以后,广州市作为我国首批生活垃圾分类试点城市之一,出台相关的工作方案,设立8个示范点,以家庭为单位开展生活垃圾分类工作。2004年,广州市环卫部门印发相关的评价标准、工作方案、方法技术等政策文件,为明确生活垃圾分类实施标准提供规范性指导。自2010年开始,因番禺区垃圾焚烧发电厂项目停建风波,以及配合广州亚运会环境建设的需要,广州市掀起新一轮生活垃圾分类运动,政府为全面推进生活垃圾分类做了大量工作。2011年4月1日,广州市政府出台并实施国内首份地方政府专门针对生活垃圾分类的部门规章,即《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》。该文件形成可回收垃圾、餐厨垃圾、有害垃圾和其他垃圾四大分类库,并提出生活垃圾分类专员的职能市场化、志愿宣传活动、使用“工作范本”等措施。一方面,该规章强调环保的宣传力度,注重宣传主体的多元化,对宣传不力者进行处罚;另一方面,根据该规章,不按规定投放城市垃圾的需要按要求进行改正,拒绝者则要面临罚款。

广州市政府于2012年制定实施《广州市城市生活垃圾分类评价及奖励办法(试行)》,对小区生活垃圾分类做出贡献的主体设立专门的奖项,提升其参与生活垃圾分类的荣誉感,并通过社会动员方案,召开全市生活垃圾分类处理动员大会,总结各区试点效果显著的做法。2014年,广州市开始推广生活垃圾分类的市场化,通过与私人企业合作和培育第三部门,形成各具特色的服务模式,提升生活垃圾分类指导的服务效率。其后,广州市出台《广州市城市生活垃圾分类管理规定》,夯实了执行者推行政策的基础;同年还制定了一系列政府规章和规范性文件,以落实“谁产生、谁付费”,实施生态补偿机制和垃圾阶梯式计费,促进低值可回收物的资源化使用。

总体而言,在试点阶段,广州市生活垃圾分类的重要性不断提升,试点小区分类后的生活垃圾由环卫工人上门逐层收集,广州市借助社会力量初步搭建起生活垃圾分类管理体系。然而,广州市政府出台的一系列政策文件大多是技术上的指引意见,缺乏法律层面的监督考核措施。事实上,对个人及单位的罚款几乎没有可操作性,执法者也未曾开过一张具有约束意义的罚单,这导致生活垃圾分类的执行权难以落实。

(三)强制推行阶段(2018年至今):政府立法,强制居民参与

2018年3月,《广州市生活垃圾分类管理条例》出台,以地方性法规的形式确立和完善垃圾计量收费制度,详细规定广州市生活垃圾从前端到终端的分类要求,并制定监督和处罚规定。2019年7月,广州市建立生活垃圾分类联席会议制度,生活垃圾分类成为基层党建的重要组成部分。同年8月,《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019—2021年)》发布,为全面启动生活垃圾分类工作确定了各项重点任务的时间安排表,提升了政策执行的导向性。同时,广州市城市管理和综合执法局与市委组织部联名印发《在职党员回社区开展生活垃圾分类服务工作方案》,党员通过分类知识的宣传教育,在定时投放点开展生活垃圾分类站桶督促服务,对社区内单位生活垃圾分类情况进行巡查考评。广州市城市管理和综合执法局于2020年4月印发《广州市生活垃圾分类处理工作考核暂行办法》,建构起“市—区—镇(街)—社区”四级考核架构,居住小区、基层单位、公共场所、经营单位四类社区考核单位以及优+、优、良、中、差五档评估体系,基于桶点情况的抽查及党员进社区等维度,开展从各区的考核排名到生活垃圾分类责任人的分档排名工作,考核结果直接关系到样板小区的评定以及干部约谈、调岗及其工作绩效表现,在小区的生活垃圾分类工作中发挥了高度的督促作用。

可以看出,自2018年以来,广州市政府逐步将生活垃圾分类纳入地方法治议程,其政策从奖励引导过渡到强制执行。各区在样板小区试点开展垃圾强制分类工作,在上级领导挂帅下,制定行动方案和验收方案,通过党群联动、物管服务单位协作等方式,强化生活垃圾分类的执法力度。

如表1所示,广州市生活垃圾分类政策从无到有、逐步完善,其发展历程与中央政策紧密衔接。就生活垃圾分类政策使用的政策工具而言,在强制分类以前,以倡导奖励为主、规制为辅,使用较多的自愿性和混合性工具;过渡到强制推行阶段后,则加大强制性工具的使用力度,强化对居民生活垃圾分类行为的规制。在政策工具从自愿性和混合性过渡到强制性的过程中,生活垃圾分类政策的可操作性不断提高,居民的生活垃圾分类行为渐趋得到约束。

四、生活垃圾分类政策工具变迁的四维分析

从上述广州市生活垃圾分类政策工具的变迁可以看出,自愿性、混合性以及强制性工具本质上反映了政府干预的强度:自愿性、混合性政策工具的受众自主性较高,政府干预强度较低;而强制性政策工具的受众自主性较低,政府干预强度较大。2018年,广州市将生活垃圾分类提升到立法层面,越来越多地使用强制性工具,政府干预的强度在不断提升。广州市在近二十余年,主要以倡导教育、宣传引导的方式推进生活垃圾分类,其效果并不理想,为何在近两年加大推行力度并走向强制执行?政策工具的变迁说明其约束条件正发生变化。那么作为理性人,执行者受哪些因素的驱动而选择政策工具?霍莱特和拉梅什认为,政策工具的变化取决于国家能力的强弱和政策体系的复杂性[3](pp.281-282)。立足于中国场域,一方面由于生活垃圾分类是一项全流程治理的公共事务,政策体系的每一环都直接影响到政府采用何种方式推动居民参与生活垃圾分类实践;另一方面,分税制过后,政府能力的提升源于资金、人员等方面的投入[24],这也对政策工具的选择与组合产生了一定影响。

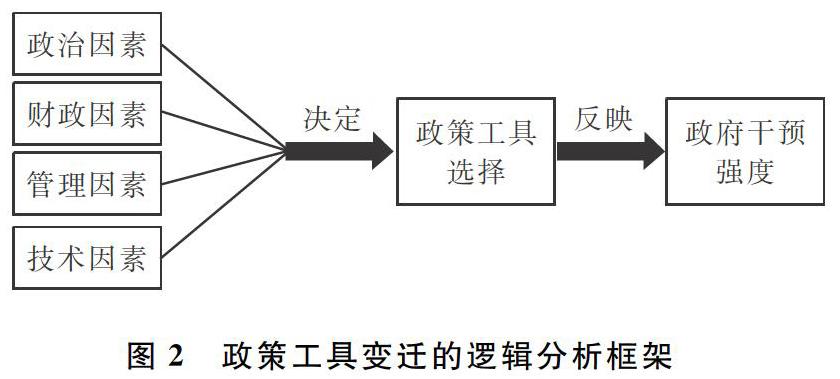

生活垃圾分类政策执行模式转变的逻辑分析如图2所示。地方政府作为政策执行者,在资源有限的情况下,面对层层加压的诸多政策,对生活垃圾分类政策分配较多“注意力”的背后,既有纵向和横向的政治因素,又有涉及生活垃圾分类专项经费的财政因素,还包括管理体系以及中端收运和末端处理技术体系的完善程度。其中起到支配性作用的是政治因素,财政因素同时也会对管理和技术因素产生影响。目前居民生活垃圾分类的症结在于意愿与行为的悖离,当政府动力增大时,强制性工具就成为弥合意愿与行为之间的落差的黏合剂。优化政策工具的选择就会助推居民做好生活垃圾分类,实现可持续发展的循环经济体系建设。

(一)政治因素:纵向考核与横向竞争

在单一集权制的政治背景下,地方政府权力是中央政府授予或委托的结果[25]。在各个政府层级之间,中央与地方、上下级之间有着明确的服从与被服从关系,包括中央在内的上级政府部门掌握着下级各项事务和资源的决定权,在地方政府行动中占据核心地位的始终是政治因素[26](p.19)。以集中的人事任命权为基础的政治锦标赛形成高强度的晋升压力,层层下达的中央指令为地方政府具体的政策执行模式提供了动力来源[27]。因此,地方政府作为理性决策主体,即使拥有充分的自由裁量权,也会在治理过程中与中央保持一致。2000年以来,虽然广州市一直被列为生活垃圾分类的试点城市之一,但由于并未明确具体的考核评价体系,加上居民的配合不足、中末端处理体系不完善等因素,生活垃圾分类推进缓慢。直至2017年3月,住建部对46个重点城市的生活垃圾分类提出工作安排,生活垃圾分类不再停留于口号式的倡导宣传,而是从居民个人的环保行为上升为实质性的政治任务。广州市城市管理和综合执法局分类管理处工作人员指出,“广州很多工作已经走在前列,如之前已经制定了部门管理规定,2017年住建部下发强制分类的通知以后,我们就通过人大立法,将其上升到法规层面”②。

对于住建部提出的目标和工作任务,广州市制定相应方案进行回应,不断明晰政策制定思路以及发展指标要求(参见表2)。2018年8月,住建部出台考核办法,按季度对重点城市的分类成效进行考核,这也驱动广州市政府采取更多措施提升分类成效。同时,习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议、北京和上海基层考察等场合作出“生活垃圾分类工作就是新时尚”等重要指示,将全国各地的生活垃圾分类工作的实施强度再次推向高潮。2019年下半年广州市全面推进强制分类工作,明确每月的工作重点。据广州市城市管理和综合执法局分类管理处工作人员介绍,“2020年以广州市委市政府名义印发的《广州市生活垃圾分类考核暂行办法》成为政府规范性文件,现在全市的垃圾分类工作都要进行检查考核。首先是每个单位的日自查,每个社区对辖内四类单位的垃圾分类投放、宣传、体制建设等各个方面做到周巡查并打分归档,每个街道和每个区进行月度情况汇总,由此与第三方的日常检查作为季度考核的基础”③。

广州市作为试点城市,除了直接面向中央,还要对上级即广东省政府负责。省政府一方面作为承接方,承包中央政府派发的各项管理事务;另一方面作为转包方,将中央政令向下传递,同时对下级官员进行考核与任命[28]。根据中央一直以来对试点城市的要求,生活垃圾分类也逐步成为省政府的“一把手”工程。广东省政府在2015年发布《广东省城乡生活垃圾处理条例》,对生活垃圾的分类投放及管理责任人制度提出了明确要求。2019年广东成立省级生活垃圾分类工作领导小组,由省长牵头生活垃圾分类工作,推动省内各地生活垃圾分类工作的落实。广州市城市管理和綜合执法局分类管理处工作人员表示:“我们以广东省深改委的名义印发了生活垃圾分类的实施意见,这也意味着领导更加重视,毕竟广州市不同于其他省内城市,还有省直、中直单位,我们也要让他们发挥表率作用。”④

同时,广州市委组织部下达的《关于组织全市在职党员回社区报到并开展服务的通知》为在职党员开展生活垃圾分类投放站桶指导工作提出了具体要求,充分体现了生活垃圾分类作为一项政治任务的重要性。随着中央战略规划、绩效考核指标的变化,横向的府际竞争不再局限于“为增长而竞争”[29],而是扩展到公众满意度[30]、社会创新[31]、高质量发展[32]等领域。

除了应对来自中央、省级政府的纵向政绩考核压力,广州市政府也受到横向府际竞争的压力。虽然广州市最早颁布与生活垃圾分类相关的规定以及条例,但不可否认的是,厦门、深圳、宁波、上海、北京等城市的生活垃圾分类模式成为焦点。如厦门在2018年就完成生活垃圾分类的小区全覆盖,并在住建部多次的季度通报中排名第一[33];上海于2019年7月1日正式实施《上海市生活垃圾管理条例》,利用命令与管制手段开展生活垃圾分类工作,成为生活垃圾分类的“示范区”之一。在目前的试点城市中,已有30个城市将生活垃圾分类上升到立法层面,广州市也需要在立法的基础上探索更多创新点,从而在横向府际竞争中占据优势。据广州市城市管理和综合执法局工作人员介绍,“当时准备制定《广州市生活垃圾分类处理工作考核暂行办法》时还特意跑去上海学习,但是并没有获得上海的具体资料,最终还是得自己制定具体办法。”⑤

(二)财政因素:生活垃圾分类专项经费

财政经费是政策执行的基础,直接影响地方环境治理能力的提升[34]。在生活垃圾分类政策执行中,无论是在宣传教育、生活垃圾分类设施的配置、中后端生活垃圾分类处理方面,还是在其中发挥主导作用的工作人员待遇方面,都需要投入大量的财政经费。

广州市推进生活垃圾分类已有近三十年,但直至2012年,市政府与区政府才分别向各街道拨付相关经费,另外各区也会分配生活垃圾分类的专项经费。但从广州市城市管理和综合执法局年度财政预算报告来看,最初生活垃圾分类经费只是作为数字化城市管理平台建设、培训和经验推广经费的一部分,用于多次外派学习生活垃圾分类的成果案例,并未作为财政专项经费开展实质性的生活垃圾分类工作。2017年,生活垃圾分类工作才正式被列入城市维护建设资金使用计划中,在宣传、处理、监测等方面被给予支持。之后,广州市对生活垃圾分类财政经费的投入力度不断增加(参见表3)。具体而言,每年都有一部分经费用于生活垃圾分类的宣传教育,2017年和2018年有18.7万和21.3万元的工作经费用于生活垃圾理化特性分析监测,以及每年26万元用于生活垃圾填埋场矿化研究,而2018年开始增加了生活垃圾分类经验推广、监管、奖励示范社区等方面的投入,为生活垃圾分类从宣传教育走向强制推行提供了实质上的经费支持。

除此之外,2019年广州市还采取以奖代拨的资金分配形式,在三类示范片区投入1.48亿,根据检查结果分配不同等级的资金奖励,从而在提升执行生活垃圾分类政策财政保障的同时,提高了专项经费的使用效率。同时该年还加大了有害垃圾的处理力度,投入的财政经费从过去两年的40万上升到100万。2019年以来,广州市城市管理和综合执法局专设400万元及以上的财政经费引入第三方进行考评,这使得广州成为目前全国唯一投入如此之多的财政经费用于生活垃圾分类考核的城市。正如广州市某区生活垃圾分类办公室工作人员在访谈中提到,“现在我区的生活垃圾分类投放和宣传设施都需要升级改造。在提升生活垃圾分类质量水平过程中还存在很大的经费缺口,最后是生活垃圾分类处向财政局申请到的专项经费”⑥。

可以看到,财政经费是各小区推进生活垃圾分类政策的一大制约因素。由于各区财政状况存有差异,各街道可供开展生活垃圾分类工作的经费短缺程度各有不同。在经费短缺的情况下,执行者没有额外的工资补偿,缺乏开展生活垃圾分类工作的动力。由于缺乏宣传资源和分类设施,居民也不能充分地获得生活垃圾分类相关知识,无法参与到实际行动中来;加上中端的收运需要增加分类运输车以及后端的处置,如果投入不足就会导致源头分类前功尽弃。随着地方经济的发展,广州市财政能力不断提升,也有更多的财政资金投入到城市环境建设中来,缓解了各街道的经费短缺问题,为生活垃圾分类走向强制提供了重要的执行动力。

(三)管理因素:多元主体参与

生活垃圾分类的强制性在管理层面体现于成立分类管理处、党员回社区“当桶长”以及志愿者督导等方面。在强制性工具实施之前,广州市并未设立专门的管理机构,而是由广州市固体废弃物处理工作办公室统筹负责生活垃圾分类工作。生活垃圾分类管理负责部门具有协调性差、专业化程度不高等问题,这使得生活垃圾分类工作进展缓慢且运动式治理色彩明显。随着广州市在城市管理和综合执法局成立分类管理处,主要负责组织实施有关生活垃圾分类法规和政策,统筹指导、组织协调全市生活垃圾分类及其奖惩体系建设等工作,全市生活垃圾分类工作进入了全新的阶段。该部门的设立,加强了部门间的协同性,使得“碎片化”的生活垃圾分类工作得到整合,生活垃圾分类工作中的权威性和专业性明显提升,有力推动了强制性工具的应用。同时,各镇街和社区配备了一定数量的生活垃圾分类管理员,指导并监督居民进行生活垃圾分类。广州市诸多街道和社区在开展生活垃圾分类实际工作中,由党员担任“桶长”,志愿者作为“督导”,指导并监督居民进行生活垃圾分类,并且阶段性开展入户宣传活动。

在生活垃圾分类工作中,党员和民众的参与体现出政府与社会力量的合作趋势,实现了地方政府和社会民众共同参与生活垃圾分类工作的耦合。在生活垃圾分类工作中,强制性工具的使用并非仅凭政府一方意志强力推行,而是有着自下而上的自主参与。“桶长”和“督导”的角色看似渺小,实则促进了政民之间的互动,增强了居民本位的意识,通过宣传、教育并监督民众,切实把控源头分类。

(四)技术因素:垃圾分类综合处理体系

生活垃圾分类和处理是一个紧密相连的环节。前端生活垃圾分类之后,中端的垃圾运输和后端的垃圾处理必須跟得上,这样才能形成生活垃圾从产生、收集、运输到处理的一个完整闭环。如果中端的收运体系和末端的垃圾处理体系无法提供足够支撑,就会使生活垃圾强制分类的政策目标落空,也会导致民众丧失对生活垃圾分类工作的信心。事实上,民众对于生活垃圾分类的困惑不局限于“垃圾如何分类”,他们更想知道“分类后的垃圾去哪里了”。因此,垃圾处理中后端配套措施的完善为垃圾处理提供了技术支持,是政府使用强制性工具的有力保障。正如广州市城市管理和综合执法局分类管理处工作人员提到,“以前会说引导,因为以前基础设施还没建好,能力也不够。现在我们设施已经摆在那里了,从头到尾的设施也比较完善”⑦。

纵观广州市生活垃圾强制分类的实践过程,可以看出近两年广州市在垃圾处理技术层面做到了较大改变。《广州市生活垃圾分类管理条例》和《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019—2021年)》对分类收集、分类运输、分类处置作出了明确要求,强调后端垃圾处理要提升机械化作业水平和资源利用效率。基于此,广州市生活垃圾分类在运输和处理过程中改变了以往“混收混运”的局面,除了增加收运车辆和调整优化收运路线以外,还向社会公布1321条收运线路信息[35],接受全社会监督,以提升分类投放精准度和收运能力。截止到2019年10月,广州市已经建成15个垃圾处理设施,对于不同类别的垃圾采取差异化处置和再生利用的方式。广州东部生物质综合处理厂作为广州规模最大的生活垃圾生化处理项目,标志着广州市全流程的垃圾处理体系的建立,后端垃圾处理能力与前端生活垃圾分类基本匹配[36],从而为生活垃圾前端的分类提供了重要支撑。

五、发现与讨论:强制性工具的应用与反思

近年来,社会各界将生活垃圾迈入强制时代归为必然,前文对何以促成此种“必然”,即推动广州的生活垃圾分类政策走到强制的影响因素进行了分析。“强制”已经成为2018年以来生活垃圾分类政策执行的关键特征。生活垃圾分类由引导到强制的政策信号,反映了地方政府在社会治理过程中不断强化的政府干预作用,凸显其致力于寻求更为有效的政策工具和不断提升治理能力。

从历史传统与现实经验来看,“强制”特征有其存在的必然性。计划经济时代的各级政府就对社会实施严格的管理和控制,行政权力滲透于社会的各个领域,塑造“全能型政府”的形象。然而,从引导走向强制的政策执行模式的变化是否意味着“全能型政府”的重现?在参与主体的多元性方面,广州已不再凭一己之力推动生活垃圾分类,而是吸纳更多的社会主体参与其中。如今“呐吉岛”等智能垃圾投放设备已成为多数小区推行生活垃圾分类的必备品,极大提升了管理效率。此外,还有社区党员作为桶长、志愿者成为督导、第三方评估小组的抽查检查等,多种社会力量共同监督小区生活垃圾分类,体现了行政主导下的多元参与。

在政民关系的平等性方面,地方政府更加尊重居民的主体性,注重居民参与生活垃圾分类的执行过程。在生活垃圾分类收运及处理体系处于起步阶段时,广州市并未强制居民参与生活垃圾分类,而是先从宣传着手,提升居民分类意愿、强化通晓率和分类意识。直至生活垃圾分类中后端较为完善,广州市才逐步将生活垃圾分类上升为居民的法定义务,使用强制性工具加快政策的执行进程。正如广州市城市管理和综合执法局分类管理处工作人员所言:“如果我们自己都没有做好中后端分类处理,又怎能要求居民进行生活垃圾分类?这样他们觉得分和不分没有区别,不会认真配合。”⑧在社区考核中,工作人员也提到渐进推进垃圾强制分类的治理思路,“我们虽然现在会检查具体的分类率,但是不会作为特别的重点。因为如果现在以投放准确率作为重点过于苛刻,只有那种做得特别好的小区,投放准确率才可能很高。大部分居民在我们的指导下,愿意配合就很不错了。真正做到准确投放,事实上还是比较难的”⑨。

在生活垃圾分类政策真正在小区落地时,居民的意见也会被纳入其中。如在生活垃圾分类桶设点上,如果能做到平衡不同的利益诉求,就会减缓居民起初因楼道撤桶产生的抵触心理。根据相关报道及受访者提供的信息,小区在生活垃圾分类设桶问题上都会征求居民的意见。一位居民在访谈中提到:“原先我们小区是在地面上设桶,离得又远,大家意见都挺大的。后来物业就组织居民代表进行讨论。现在生活垃圾分类桶改放到了地下停车场,大家都挺满意,反对意见没有以前那么大。”⑩

可以看到,强制性工具使用的背后并不是政府意志的单方面灌输,使政府与居民形成支配与被支配的关系,而是强调形成多元参与的共治格局。通过纳入市场、非政府组织、居民个体的力量,使其共同参与生活垃圾分类的各环节,生活垃圾分类政策赢得了社会的认可与配合,在降低行政成本的同时提高了政策的执行效率。

强制性工具使用时间不长,过去十余年,政府将资源、精力等较多地投入到对政策受众的引导教育方面,自身管理机制有待提升,这导致强制性政策工具在实际运作时仍存在诸多问题,主要体现在管理体系、管理主体、管理方式与管理限度上亟须从碎片化走向整合,从而提升生活垃圾分类政策协调整合的治理能力。

在管理体系方面,广州市虽然已经建立“市-区-街道-社区”纵向一体化的生活垃圾分类联席会议制度,由分类管理处落实生活垃圾分类的各项工作,但是仍难以避免管理体系分割的问题。如落实生活垃圾减量和资源化利用涉及社区居委会、城管执法中队和环卫站,统筹组织推进社区范围生活垃圾分类收集容器和投放收集点设置工作还要加上城管科,落实生活垃圾分类管理责任人履行生活垃圾分类责任更要加上组织办,诸如此类,形成管理上的“九龙治水”局面。

在管理主体方面,生活垃圾分类政策存在执行者的数量和专业性不足的困境。在没有改革现有管理体制的情况下作为政治链条末端的街道,在强制执行生活垃圾分类政策时将面临更大的行政成本。基层工作者在经费不足的情况下,需要承担更多的任务,即还是“一根针”,但是需要对接“更多条线”。垃圾强制分类政策执行时间不长,很多工作尚未细化。专门负责生活垃圾分类工作的基层工作者在兼顾其他工作的同时,还要对接完成区的日常上报,在考评和台账工作上缺乏专业性,很可能导致部分数据的混乱B11。一位街道城管科工作人员表示:“城管科暂时只有一个环保员(我)和副科长(有领导检查才会出来应付)对接生活垃圾分类工作,我平时还需要做排水户、市政等基层工作。”B12

在管理方式方面,生活垃圾分类在实际操作时还存在精细化程度不足之处。如在投放时,经过分类的厨余垃圾和可回收垃圾较多,而有害垃圾和其他垃圾较少,但四类垃圾桶容量一致,如果垃圾收运不及时,就会导致有的垃圾桶过满,严重影响美观。有的居民甚至因此将已分类的垃圾乱投,降低小区生活垃圾分类率。“不分类不收运”实际上并不能起到倒逼居民进行生活垃圾分类的作用,反而会因拒收影响小区环境,最终还是生活垃圾分类收运站进行妥协。再比如,目前广州市已经实行生活垃圾分类专车专线收运,却并没有对居民做到广泛宣传。一位受访居民提到:“我觉得最好还是在小区内宣传一下我们生活垃圾分类后中后端的处理过程,这样也能减少我们以往对生活垃圾分类的误解,让大家知道我们的分类没有白费。”B13

在管理限度方面,政策执行者对居民生活垃圾分类的执法力度有限。事实上,由于执法必须有法可依,而管理条例列举的事项有限,执行者又难以取证,所以生活垃圾分类的执法实践并未与法规条文对应,对居民执法仅为个案,这也带来很高的执法成本。由于政策条文并未明确规定采取“楼道撤桶”的措施,据某区城管执法局相关工作人员反映,“有的物业可能会存在慢作为甚至不作为,还有可能会引起业主的反对”B14。在街道的执法检查更多地面向公共机构和其他单位的情况下,行动个体受到的法律约束力仍然有限,如居民在受访中提到,“我对生活垃圾的处理分两种情况,在有要求需要生活垃圾分类的区域我会自觉地进行生活垃圾分类,在没有要求生活垃圾分类的区域就没有”B15,“随处扔垃圾的情况仍然普遍存在,即使把垃圾扔到定点投放桶后,还需要清洁员重新分类。特别是疫情期间,生活垃圾分类成为一纸空文,小区物业也没有人力物力进行监管,业主也不自觉了”B16。

在垃圾强制分类以前,广州市通过倡导奖励,逐步强化居民的生活垃圾分类意识,为现在政策的强制推行打下了较好的基础,但是居民的参与率还需要通过有效的外部约束进行提升。值得注意的是,各区由于生活垃圾分类专项经费存有差异,生活垃圾分类体系建设的进度并不统一。同时,没有物业管理的小区更是成为管理和监督的漏洞,居民在生活垃圾分类问题上的认知与行动还需要通过继续完善政策设计予以提升。

生活垃圾分类政策执行模式从引导走向强制,这一转变凸显强制性工具在中國场景的适用性和不断优化的政策执行模式。首先,作为我国城市管理中的重要公共政策,生活垃圾分类全面推行的首要之务是理顺部门职责关系,提高基层治理能力,整合各方主体力量,完善基层治理能力。其次,需要在正确处理政府和市场关系的基础上探索市场化运作机制,积极支持相关环保企业加入生活垃圾分类工作中,加快生活垃圾分类的推进力度。最后,需要完善政策设计,在政策执行的不同阶段,精准回应居民多元化的服务需求。充分利用参与主体的多元性和政民关系的平等性,推动服务型政府的建设,提高政策工具的执行效度,达到公共政策的预期目标。

注释:

①数据来源:《中国统计年鉴》,www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/。

②访谈资料GOVL20200227。

③访谈资料GOVG20200911。

④访谈资料GOVL20200227。

⑤访谈资料GOVG20200911)。

⑥访谈资料GOVC20200223。

⑦访谈资料GOVL20200227。

⑧访谈资料GOVL20200227。

⑨访谈资料GOVG20200911。

⑩访谈资料CTZNW20200222。

B11访谈资料CTZNW20200222。

B12访谈资料GOVJ20200302。

B13访谈资料CTZNW20200222。

B14访谈资料GOVC20200223。

B15访谈资料CTZNA20200219。

B16访谈资料CTZNS20200217。

参考文献:

[1]郑佳欣.“环境友好家庭”每户奖500元[N].南方日报,2012-07-11.

[2][美]戴维·奥斯本,特德·盖布勒.改革政府:企业家精神如何改革着公共部门[M].上海市政协编译组.上海:上海译文出版社,1996.

[3][美]迈克尔·豪利特,M·拉米什.公共政策研究——政策循环与政策子系统[M].庞诗,等.北京:三联书店,2006.

[4]胡燕,孙羿,陈振光.邻避设施规划的协作管治问题——以广州两座垃圾焚烧发电厂选址为例[J].城市规划,2013,(6).

[5]陈晓运.去组织化:业主集体行动的策略——以G市反对垃圾焚烧厂建设事件为例[J].公共管理学报,2012,(2).

[6]张紧跟.从抗争性冲突到参与式治理:广州垃圾处理的新趋向[J].中山大学学报(社会科学版),2014,(4).

[7]谭文柱.城市生活垃圾困境与制度创新——以台北市生活垃圾分类收集管理为例[J].城市发展研究,2011,(7).

[8]陈绍军,李如春,马永斌.意愿与行为的悖离:城市居民生活垃圾分类机制研究[J].中国人口·资源与环境,2015,(9).

[9]杜欢政,刘飞仁.我国城市生活垃圾分类收集的难点及对策[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2020,(1).

[10]孟祥林.城市垃圾管理措施及其实施效果的经济学分析[J].学海,2004,(01).

[11]曲英,朱庆华.情境因素对城市居民生活垃圾源头分类行为的影响研究[J].管理评论,2010,(9).

[12]Meng X,Tan X,Wang Y,et al.Investigation on Decision-Making Mechanism of Residents Household Solid Waste Classification and Recycling Behaviors[J].Resources,Conservation and Recycling,2019,140.

[13]孙鹏,王明雁.以“价值添附”破解“产权游离”——绿色流通视角下城市生活垃圾分类回收新设想[J].商业经济与管理,2019,(9).

[14]吴晓林,邓聪慧.城市垃圾分类何以成功?——来自台北市的案例研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2017,(6).

[15]张莉萍,张中华.城市生活垃圾源头分类中居民集体行动的困境及克服[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2016,(6).

[16]Chen F,Li X,Ma J,et al.An Exploration of the Impacts of Compulsory Source-Separated Policy in Improving Household Solid Waste-Sorting in Pilot Megacities,China:A Case Study of Nanjing[J].Sustainability,2018,(5).

[17]尚虎平,刘红梅.城市社区垃圾分类的绩效及其影响因素测评——一个全面绩效管理视角下的非干涉研究[J].甘肃行政学院学报,2020,(2).

[18]张劲松.城市生活垃圾实施强制分类研究[J].理论探索,2017,(4).

[19]孙其昂,孙旭友,张虎彪.为何不能与何以可能:城市生活垃圾分类难以实施的“结”与“解”[J].中国地质大学学报(社会科学版),2014,(6).

[20]杜春林,黄涛珍.从政府主导到多元共治:城市生活垃圾分类的治理困境与创新路径[J].行政论坛,2019,(4).

[21]王诗宗,徐畅.社会机制在城市社区垃圾分类政策执行中的作用研究[J].中国行政管理,2020,(5).

[22]龚文娟.城市生活垃圾治理政策变迁——基于1949—2019年城市生活垃圾治理政策的分析[J].学习与探索,2020,(2).

[23]陈海银.住建部力推46城生活垃圾分类行动计划广州“两网融合”力破垃圾围城[N].21世纪经济报道,2018-01-04.

[24]党秀云.论合作治理中的政府能力要求及提升路径[J].中国行政管理,2017,(4).

[25]倪星,谢水明.上级威权抑或下级自主:纵向政府间关系的分析视角及方向[J].学术研究,2016,(5).

[26]杨雪冬.国家治理的逻辑[M].北京:社会科学文献出版社,2017.

[27]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007,(7).

[28]周黎安.行政发包制[J].社会,2014,(6).

[29]卞元超,白俊紅.“为增长而竞争”与“为创新而竞争”——财政分权对技术创新影响的一种新解释[J].财政研究,2017,(10).

[30]陈钊,徐彤.走向“为和谐而竞争”:晋升锦标赛下的中央和地方治理模式变迁[J].世界经济,2011,(9).

[31]何艳玲,李妮.为创新而竞争:一种新的地方政府竞争机制[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2017,(1).

[32]刘志彪.为高质量发展而竞争:地方政府竞争问题的新解析[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2018,(2).

[33]马跃华.厦门:生活垃圾分类成为新时尚[N].光明日报,2019-03-21.

[34]任丙强.地方政府环境政策执行的激励机制研究:基于中央与地方关系的视角[J].中国行政管理,2018,(6).

[35]冯艳丹.广州公布1321条生活垃圾分类运输线路 发现垃圾混收混运可拨打12345投诉[N].南方日报,2019-07-18.

[36]李欣,冯艳丹.广州已有全国最大生活垃圾处理循环经济产业园 把有机垃圾循环处理推向极致[DB/OL].http://news.southcn.com/gd/content/2019-08/29/content_188819938.htm,2019-08-29.

[责任编辑:张英秀]