以表征性抽象触发儿童数学抽象思维生长

【摘 要】培养儿童的表征性抽象思维体现了数学学科的本质要求,也是推动儿童实现深度学习和提升核心素养的必然选择。教师培养儿童的数学表征性抽象思维,应沿着意识凝聚、思维扎根、品格提升等路径逐步推进,在持之以恒中“静待花开”。

【关键词】小学数学;表征性抽象;数学抽象思維;数学表征性抽象思维

【中图分类号】G623.5 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2021)78-0035-04

【作者简介】刘子嫄,江苏省连云港师范高等专科学校第一附属小学教育集团(江苏连云港,222000)教师,一级教师。

瑞士儿童心理学家皮亚杰的认知发展理论认为,7~12岁儿童的思维处于“具体运算阶段”,这个阶段的基本特点,是逐步从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡,但抽象逻辑思维在很大程度上仍然具有具体形象性。根据儿童的思维发展规律,笔者认为,小学生的数学抽象思维主要表现为表征性抽象思维。

一、儿童数学表征性抽象思维的内涵及价值

表征性抽象反映为人们概括出事物量(数量关系和空间形式)的特征,不断建构起基本的概念、关系等。它高于生动直观而又基于生动直观,是以表征性抽象思维为基础,再通过归纳事物的因果性和规律性,得到更高级的定律、原理等,不断建构新的数学体系的思维发展过程,是更深层次的原理性抽象。(如图1)

小学生的抽象思维以表征性抽象思维为主。它是儿童抽象思维发展的起步和重要基础,体现了数学学科的本质要求,也践行了儿童深度学习的真实效用,更是提升儿童核心素养的必然选择。表征性抽象思维是儿童在长期的学习过程中能“抓得住”“带得走”“用得上”的关键能力。儿童数学表征性抽象思维的发展,体现出直觉向逻辑过渡、具象与抽象交融、散点到结构建立的特点。

二、培养儿童数学表征性抽象思维的实践路径

(一)意识凝聚——聚焦儿童数学表征性抽象思维的萌发

1.强化表象,课堂留白,有向激发思维原动力。

真正有价值的课堂既要有师生双向积极、有效、高质量的互动,也要把握好抽象的时机,以课堂留白引发学生思维上的“重彩”,引导学生主动经历由具体情境触及数学本质的过程,充分激活学生思维的原动力。如教学苏教版三上《认识分数》一课,针对图2,笔者设计了三个问题:(1)“科学天地”约占黑板报版面的几分之几?(2)在空白处设计一个“艺术园地”,占黑板报版面的四分之一;(3)剩余部分再设计两个同样大小的栏目,它们大约占黑板报版面的几分之几?这处课堂留白对学生提出了更高的表征性抽象要求,能加深学生对分数本质意义的认识,拓展他们的思维空间。

2.符号意识,表达留心,刻意触及抽象敏感点。

英国数学家罗素说过:“什么是数学?数学就是符号加逻辑。”教学时,教师应注意让学生经历“具体事物—个性化的符号表示—数学地表示”的学习过程。如教学苏教版一上《认识几和第几》一课时,有这样一个问题:小明前面有3人,后面有3人,这一队一共有( )人。对一年级学生来说,他们的数学学习多依赖于直观感受,表征性抽象能力几乎为零。因此,笔者让学生摆一摆、画一画。一年级下学期再次遇到类似的问题:从排头数,小红在第15个;从排尾数,小红在第20个,这一队一共有( )个人?此时,不少学生自觉地通过画图来解答问题,他们对问题的表达在慢慢地向数学表示靠拢。这有赖于一年的数学知识积累和教师对表征性抽象看似无意实则有意的渗透和引导。

3.操作引悟,思考留痕,逐步增强图式建构力。

数学操作不能为了操作而操作,而应以操作感知为明线,以感悟抽象为隐线,明隐两条线齐行,有方向、有目的地建构数学知识结构。在教学中,教师应注意以实践操作为桥梁,助推儿童在感悟中自主建构图式。如教学苏教版二上《认识角》一课,笔者以引导学生动手操作贯穿课堂始终:(1)让学生在物体表面找到角并摸一摸对应角的轮廓,正确示范摸角的方式;(2)设计角的位置变换活动,呈现角的变式;(3)设计、制作活动角并比较角的大小,引导学生在激烈的认知冲突中感悟到“仅边的长短发生变化,不会引起角的大小变化”。

(二)思维扎根——夯实儿童数学表征性抽象思维发展的基础

1.初尝数学模型建构,由直观向抽象跨越。

在教学中,教师应注意引导学生充分经历数学模型的建构过程,即自然剥除情境中的非数学成分,立足规律本身,从而形成结构。如教学苏教版四上《加法交换律》一课时,笔者顺势追问:“你还能再写几个形如‘( )+( )=( )+( )’这样的算式吗?”由例引发,学生列举了很多“交换两个加数位置,和不变”的算式,加法交换律的概念油然而生。但笔者觉得,此时说概念模型已经建构完成还为时尚早,学生只是暂时形成了表象。于是,笔者继续引导:“你能用自己喜欢的方式表示出加法交换律吗?”学生各抒己见,有的说:“可以画图表示,○+△=△+○。”有的说:“可以用文字表示,甲数+乙数=乙数+甲数。”还有的说:“可以用字母表示,a+b=b+a。”教师顺势让学生比较三种表示方法的简洁性,聚焦产生加法交换律的模型,感悟用字母表示的优越性。

2.高度融合数学思想,促思路与思维链接。

儿童的数学思考应具有“百川东到海”的高度融合性,将猜想、假设、求证、转化、推理、抽象等数学思想融会贯通,剥除事物的非数学成分,寻到其本质属性。如一年级找规律填数:2,1,4,3,6,5,( ),( ),10,9,( ),( )……学生首先常规性地寻找两数相差几这样的规律,他们在此运用了猜测和假设的数学思想,虽然可能是无意识的。第一次猜想失败后,学生猜测其中是否存在着间隔着排列的规律,双数项:2,4,6,( ),10,( )……单数项:1,3,5,( ),9……这里还需假设和求证的思想。由上可知,对儿童渗透猜想、假设、论证等数学思想,促进儿童数学思维发展,应由始至终连续推进。

3.适时引发思维迁移,由学知向创造转化。

在教学中,教师应注意引领儿童经历表征性抽象的锤炼过程,内化数学模型,并顺势引发模型应用的契合点。如教学苏教版三上《间隔排列》一课,有学生提出:“我们之前通过举例找到了规律(如图3),学完间隔排列后,我发现其实就是木段与刀之间的间隔排列(如图4)。”学生思维的敏锐性让人惊叹,培养儿童数学表征性抽象思维的目的也是学以致用,激发其创新能力。

(三)品格提升——落实儿童数学关键能力的培养

1.整体把握,循序渐进——促表征性抽象层级逐步递进。

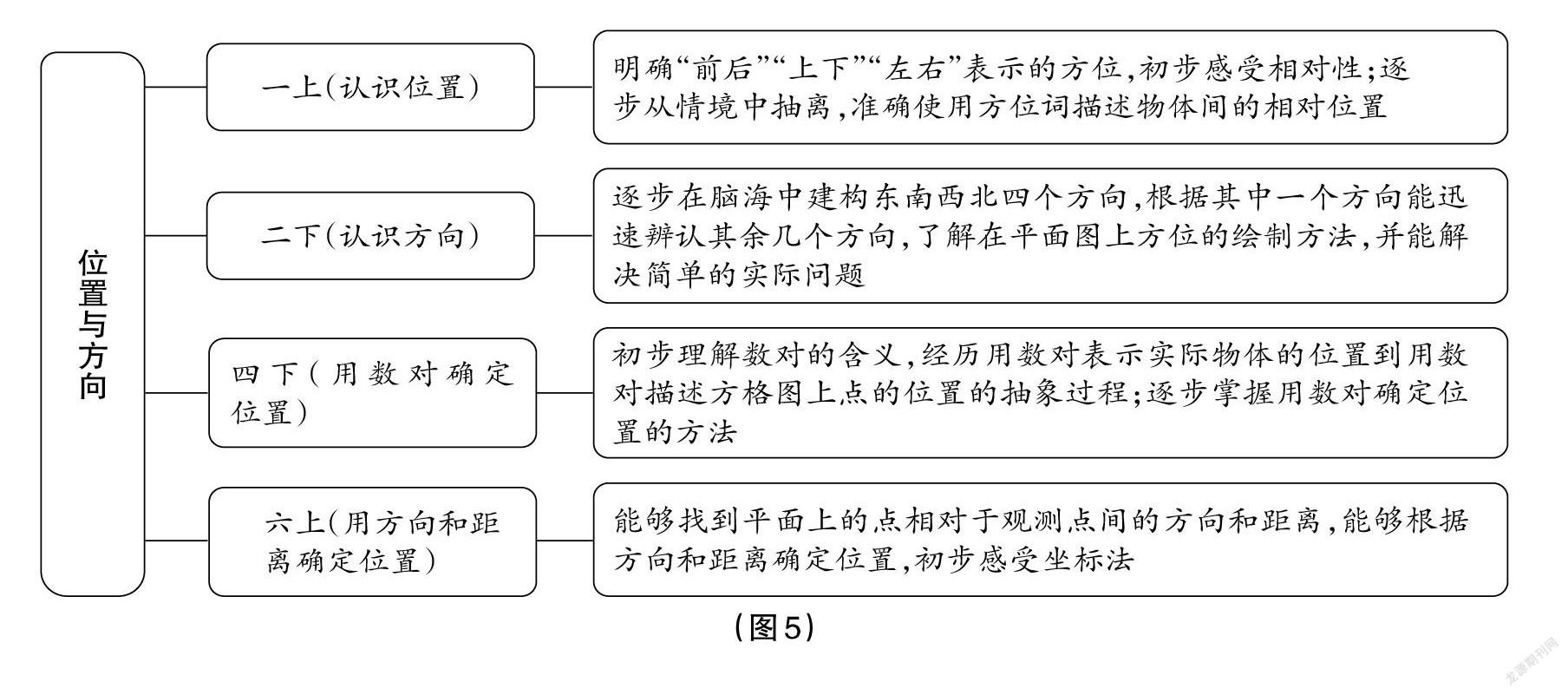

教材的内容设计遵循儿童的思维发展规律,教师要不断钻研教材,对儿童不同阶段的抽象思维发展要求了然于胸。如教學苏教版“位置”或“方向”相关的内容,教师应整体考量教材中“位置与方向”相关知识点的抽象层级(如文末图5),明确儿童表征性抽象思维逐步形成的轨迹,从低年级到高年级,引导儿童循序渐进地经历四次螺旋上升的抽象发展过程。

2.关注差异,众口可调——促表征性抽象思维共同发展。

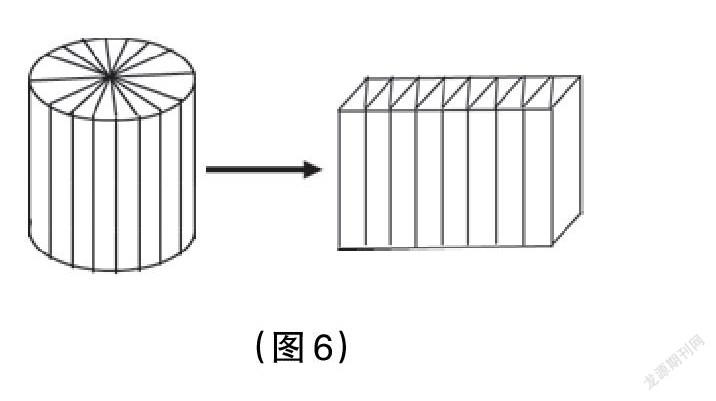

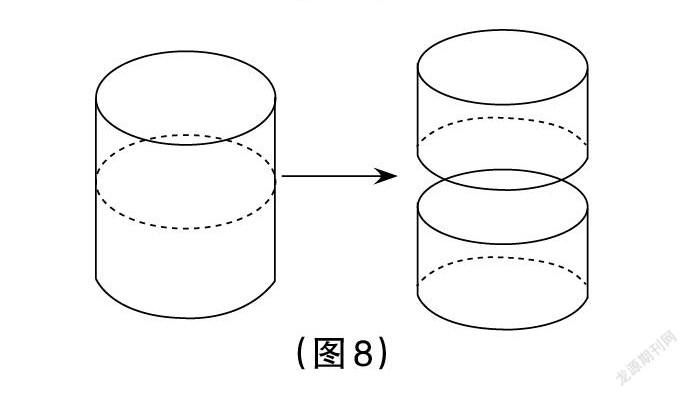

教师还应关注儿童表征性抽象思维水平的差异性,准确把握学生的认知水平和身心发展特点,有针对性地展开多层次教学,让每个儿童的思维都能得到提升。如教学苏教版六上“圆柱”时,有这样一道题目:一个底面周长18.84cm、高3cm的圆柱体,沿底面半径平均分成若干小份,拼成一个近似的长方体,表面积比原来增加了多少?笔者首先鼓励学生想象动态的切、拼过程,然后适时利用多媒体动态展示并呈现直观图(如图6)。之后再次追问:“如果将圆柱切一刀,它的表面积可能发生怎样的变化?”学生产生两种不同的想法:(1)沿着底面直径切,分成两半(如图7),它的表面积就比原来增加了两个长方形的面积之和;将圆柱横着切,切成两个圆柱(如图8),表面积就增加了两个圆的面积。接着,笔者再次引导学生进行想象,这一次,有更多学生能够自主构建直观模型。然后,课件动态呈现上述两种切法的直观图,完善儿童的抽象。最后,再次要求学生脱离形象直观,在脑海中构建上述直观模型,促进他们实现深刻理解。

3.夯实基础,自然衔接——促表征性抽象延伸至原理性。

原理性抽象思维是对事物和现象的内在联系经由抽象形成原理的思维。例如数的发展,学前教育重在具体数数,认识事物的多少、大小、轻重等;一年级抽象成1、2、3、4等自然数;三年级拓展到分数、小数;五年级拓展到负数,形成数的集合表征性抽象概念;中学则进一步进行原理性抽象,提出函数概念,表示常量与变量之间的变化原理和规律。这一过程充分演绎了人的思维水平是怎样从低级走向高级的,体现了抽象的高度概括性。

综上所述,表征性抽象思维的发展具有承上启下的作用。它从直观中来,向更深层次的抽象中走去。教师培养儿童的数学表征性抽象思维,应沿着意识凝聚、思维扎根、品格提升等路径逐渐推进,在持之以恒中“静待花开”。

【参考文献】

[1]郑毓信.数学思维与小学数学[M].南京:江苏教育出版社,2008.

[2]史宁中.数学思想概论(第一辑):数量与数量关系的抽象[M].长春:东北师范大学出版社,2008.

[3]杨明媚.抽象·推理·建模——小学数学思想和方法的教学研究[M].南京:南京大学出版社,2019.

[4]施玲.小学生数学抽象思维素养的培养[J].福建基础教育研究,2020(6):81-82.

3040500589248