从景观营造看乡村特殊公共空间利用

——以龙门寺山地园为例

柳书常 张杨 陈文辞 郑玮锋 吴小刚

(福建农林大学 艺术园林学院,福建 福州 350007)

实施乡村振兴战略对我国的发展具有非常重要的意义,但具体来看,目前在乡村产业发展、乡村生态、乡村文明、乡村治理和乡村生活五方面都还面临着很多挑战,需要通过战略规划、产业发展、治理机制、文明复兴、要素供给等方式推进乡村振兴战略的实施[1]。乡村公共空间是可以集中体现乡村生态、文化、政治、生活和经济等多元价值的宝贵资源,它可以同时承载乡村生态、文明、治理、生活和产业的功能[2]。由于密集及深入的村民参与,乡村公共空间是集乡村活动、乡村精神、乡村文化于一体的多维度空间,特别是在乡村公共性逐渐流失的情况下[3],乡村公共空间所承担的功能和意义更加复杂,在进行利用时需要全面的考虑。

随着农村社会经济不断发展,村民、游客、政府、投资者等利益相关者对乡村公共空间都有了进一步的新需求。村民们对公共空间在原有的集会等功能基础上,有了更多休闲方面的使用需求,例如交际、休憩、游玩、健身等;“美丽乡村” “特色小镇”和“田园综合体”等乡村建设活动的不断兴起,使乡村旅游产业得到了迅速发展,城市居民等潜在旅游人群对乡村公共空间也有了更多期待;地方政府出于种种理由,也乐于促进乡村公共空间景观的营造以及环境的整治提升;不少投资者也看到了乡村的巨大发展潜力,有了进一步开发和建设的意愿。如何在保护生态环境的基础上平衡各方的使用需求是当今乡村公共空间发展中的主要问题之一。环境对人们的行为活动有着不同程度上的制约作用,人们的心理、行为可因为不同的环境而产生不同的变化[4],在进行乡村公共空间营造时,应注意到环境的重要作用,而景观恰恰是决定环境效果的最重要也最直观的因素之一。

目前对乡村公共空间的研究多集中在村民可达性强的典型乡村公共空间,包括村民聚居点内的村口、宅前屋后等碎片化空间[5]和聚居点附近的农田和林果园等较大空间[6],限于经济、审美等因素,这些空间发展不可避免地都存在着急功近利和“千村一面”等问题。限于可达性和开发成本等原因,一些特殊公共空间虽然生态资源丰富、开发潜力巨大,却鲜少得到关注,本研究所关注的依托于寺庙和松林形成的特殊公共空间就是如此。

因此,本研究聚焦于特殊的乡村公共空间,从景观角度切入,首先通过文献分析乡村公共空间景观的国内外研究进展,总结出乡村特殊公共空间景观相较于典型公共空间景观在营造时的区别;再以龙岩市永定区龙门寺前的特殊公共空间的景观营造为案例,进行乡村特殊公共空间景观营造的实践分析;最后总结营造要点,以期为其他特殊乡村公共空间营造提供参考,为乡村产业与乡村治理等提供思路,促进乡村发展。

1 乡村公共空间景观

乡村公共空间(村落公共空间)是随着近年来乡村建设的推进,由狭义的特指城市“公共空间”的概念引申而来的,同时具有社会“公共性”和物质“空间性”的乡村空间[7]。具体地按使用需求来说,乡村公共空间是指乡村中那些供村民及外来游客进行集会、休闲、娱乐、交流、生产、生活、人际交往、运动健身、交通等各类活动的开放性场所[8]。张良将乡村公共空间划分为信仰性公共空间、生活性公共空间、娱乐性公共空间、生产性公共空间以及政治性公共空间[9]。

乡村公共空间景观则是指乡村公共空间的地形、气候、水、生物、土壤等物质景观要素和物候、社会和文化等非物质景观要素的综合体。从总体上来说,乡村公共空间景观是乡村物质和精神空间的重要组成部分,它能体现一个村落的经济水平,透露一个村落的社会状态,彰显一个村落的文化积淀,是村落外面的人对村落印象的重要记忆点,也是村落对外展示自身魅力的代表名片。

国外对于乡村公共空间景观的研究较少,主要是一些宏观的理论和原则等研究[10]。近年来,国内学者们立足于新农村建设和乡村振兴等乡村发展背景,结合建筑、艺术、生态、经济等多学科专业知识,对乡村公共空间景观的研究从概括的意义、策略、模式到具体的某一单独因素的运用表达和某一特定研究对象的规划设计方案都有较为丰富的研究。例如,王倩雯等将乡村公共空间景观按功能分为生产性、生活性和文化性三大类[11],乡村公共空间景观往往同时具有这三大功能中的两种以上功能;安旭等认为新农村公共空间景观规划应明确“村脉文化回归”这一核心,体现和谐生态、树立绿色规划理念和富有村落特色的人性化设计、政策关怀以维护村落景观的完整性,并强调了村落公共空间的多样性对村民社会生活的重要意义[12];王星元等以墙体这一景观要素为切入点,通过对它在乡村公共空间中的历史变迁研究,认为乡村公共空间景观最重要的功能是要为当地村民服务[13]。

具体到某一地区或某一特定村落的案例分析,近几年研究颇丰。如李竹等以李巷老建筑改造为例探讨了乡村振兴下的村落公共空间重塑[14],朱春睿对乡村振兴战略下平地源村落的公共空间营建的研究[15],何颖焕等以上垵村为例对晋江市乡村点状公共空间景观营建的研究[16]等。可以看出,这些研究大都只针对可达性较强的聚居点内及其附近的典型乡村公共空间,缺乏对于特殊公共空间的关注。

2 乡村特殊公共空间景观

乡村特殊公共空间景观相较于典型公共空间缺乏关注的原因主要有三点:一是因为典型公共空间大多是村民日常生活生产接触比较频繁的地方,对于它的使用需求更为迫切;二是因为典型公共空间往往是外来者最先注意到的地方,直接关乎一个村落的第一印象,村民们对它的形象也最在意;三是典型公共空间一般具有一定的设施基础,营造起来更加简便。乡村特殊公共空间则不具有上述特点,因而较少受到关注。

因此,公共空间景观营造从村民聚居点内及其附近开始,是符合乡村发展方向的。但也应注意到,当一个村子的人口、经济、社会发展等达到一定水平后,特别是正在发展旅游产业的村子,也会开始发展利用一些特殊的公共空间。由于特殊公共空间往往具有典型公共空间所缺乏的一些生态和文化等方面稀缺资源,因而一旦开始发展,这些空间就更需要因地制宜地进行景观营造,以平衡稀缺资源的保护和利用。

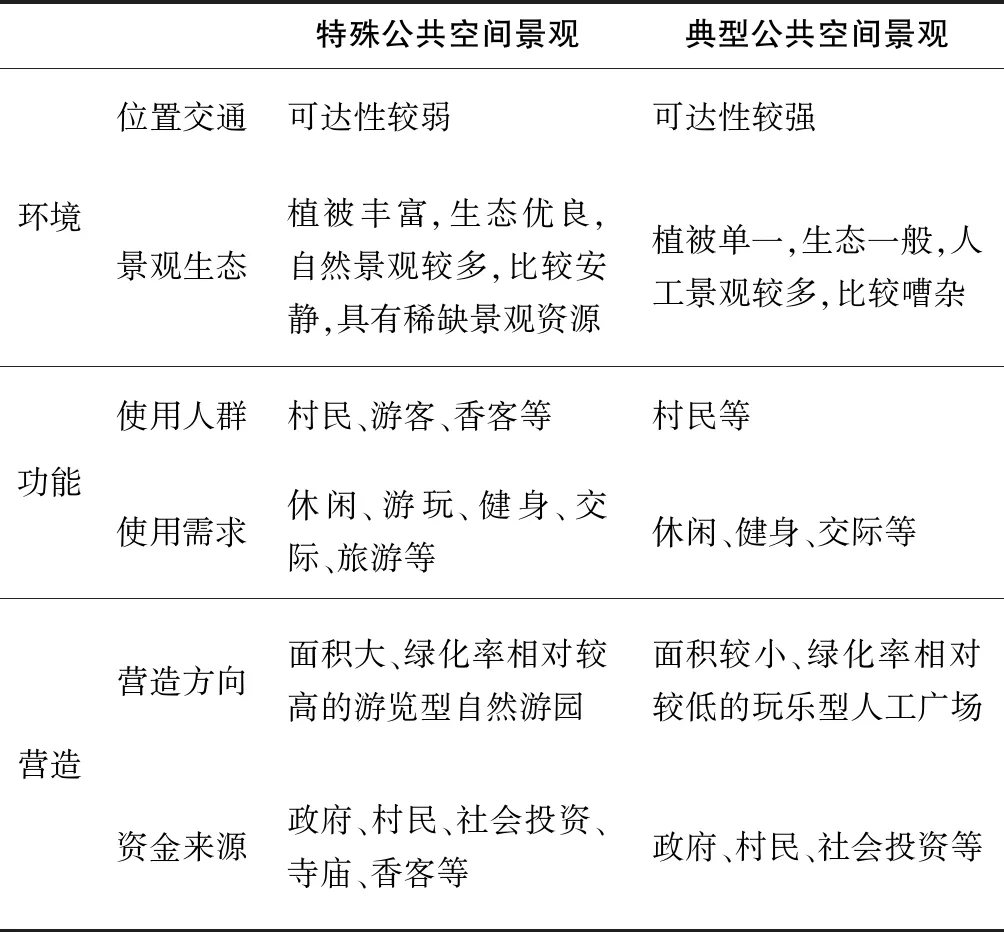

典型乡村公共空间和特殊乡村公共空间都不是完全从无到有的,它们都需要有一定的基础和依托,关键在于村民的自发性的使用需求。相对于其他典型的村入口型、广场型、滨水型、宅间型和复合型等乡村公共空间景观[17],乡村特殊公共空间景观在环境、功能和营造等方面都有一定的差别(见表1),特别是在有旅游产业条件的村子,特殊公共空间具有良好的发展前景。

表1 乡村典型和特殊公共空间景观的对比分析

3 龙门寺山地园景观营造实例

3.1 研究区概况

龙门寺山地园位于龙岩市永定区下洋镇下洋村龙门寺前的松林,梅龙高速北侧,海拔约285米,面积约5.9公顷。下洋镇是福建省龙岩市永定区的下辖镇,是著名侨乡、美食之乡、文化之乡、旅游名镇、全国生态镇,是省级历史文化名镇名村,著名的世界文化遗产初溪土楼群就位于此。

近几年,随着乡村振兴战略不断推进,政府政策力度不断加大,下洋镇抓住这一历史机遇,依托世界文化遗产初溪土楼群和侨乡文化,利用丰富的温泉资源,结合特色美食牛肉、泡爪等,大力发展乡村休闲旅游,整个小镇已然建设成为一个精美的特色小镇。下洋村在美丽乡村推进过程中,重点建设滨水景观,形成了滨水景观带,开发利用的主要为村民聚居点内及其附近的闲置空间,建设休闲广场、特色集市等,而生态资源优良的松林和人文氛围浓厚的寺庙等特殊公共空间景观资源并未得到有效开发和利用。

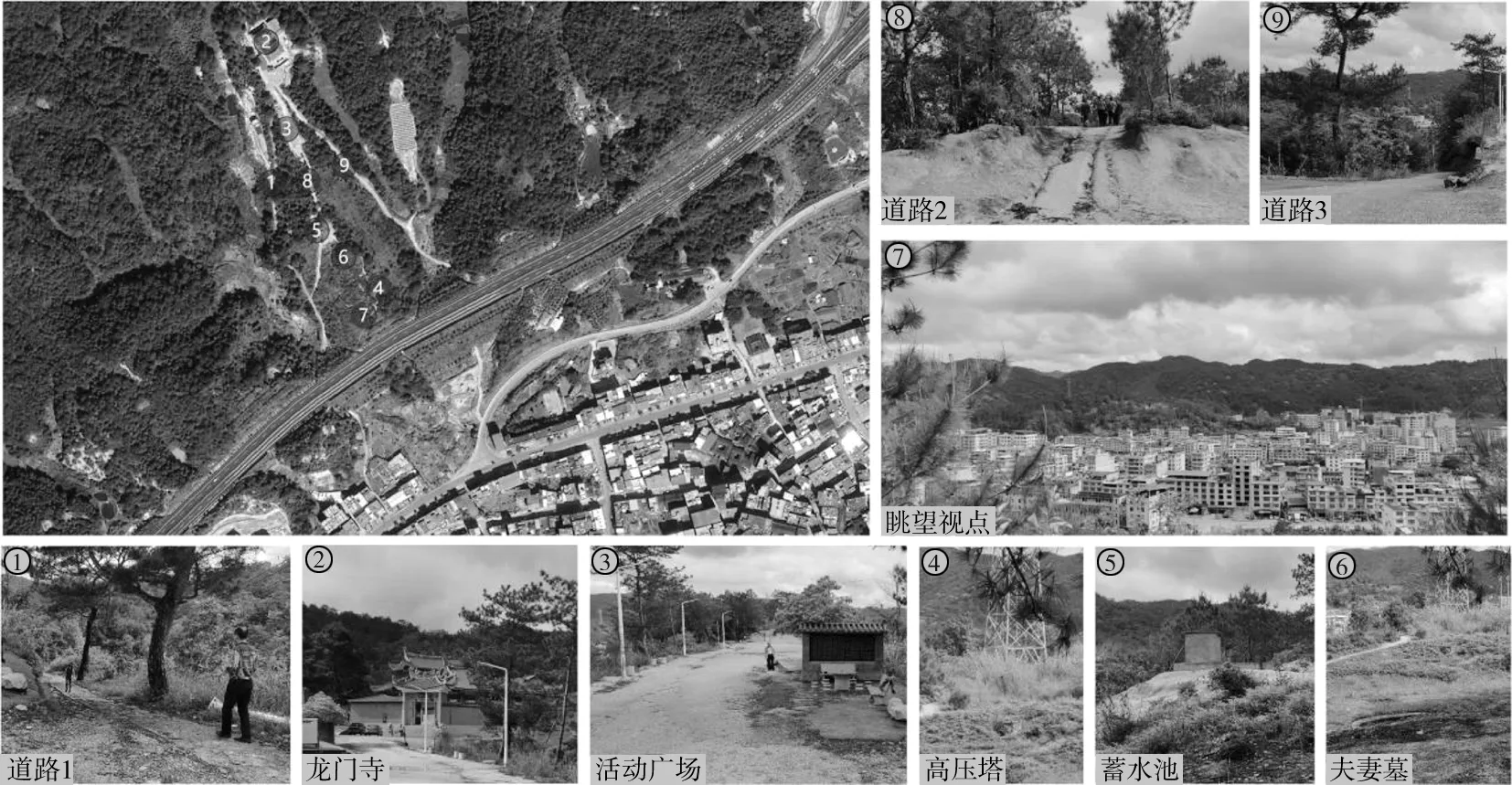

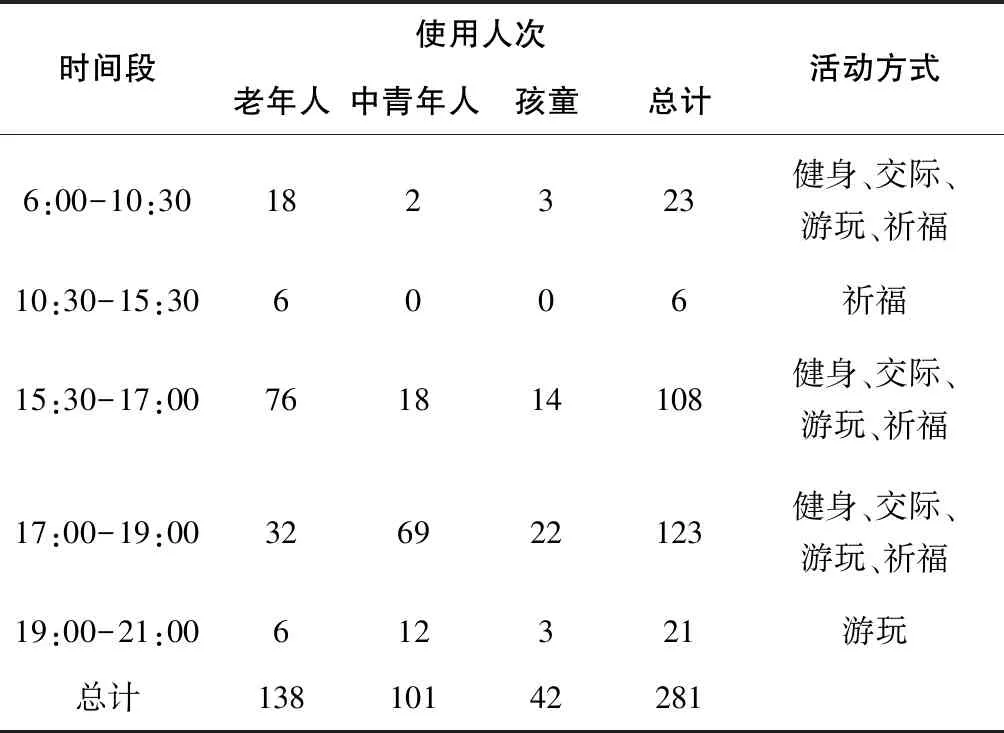

随着村内居民、外来游客和外来务工人口的逐渐增多,典型公共空间已难以满足人们日益增长的休闲娱乐健身等需求,依托于龙门寺的寺前松林空间由于其优越的生态环境和相对可达的交通,成为一些村民的日常休闲空间。村民们自发地在松林中踩出了一条健身步道,已初具公园的基础和规模(见图1)。根据笔者在2019年4月14日的随机一天的观察(见表2),该处公共空间一天的使用人次已高达281,附近的村民和游客们非常青睐此处。在随机访谈中,使用者们普遍认为:①该空间缺乏卫生间和健身休闲娱乐等基础设施,特别是能够让人停留的座椅等设施几乎没有;②他们最喜欢的就是漂亮的松林,希望能够有一条健身步道穿行其中;③该处空间虽然自然景观优越,但缺乏本地的文化特色。

图1 研究区概况图

表2 2019年4月14日村民活动时间表

3.2 景观营造方案

3.2.1 景观营造原则

根据对场地的发展定位、基础条件和各利益相关者的要求等的综合分析,研究认为在景观营造时应遵循以下三个原则:

(1)自然生态及多样性原则。遵循自然的运行规律,以自然松林景观为主体,在尽量不破坏当地独特的自然山地生态系统的前提下营造自然丰富的生态景观,构建和谐多样的生态环境。

(2)延续性原则。保持山体景观空间和乡镇人居空间结构的连接,增强山体景观系统与村民活动、乡镇建筑和村庙风格之间的有机联系,并通过对空间环境和人文景观的营造,延续当地的历史文脉。

(3)可持续发展的原则。重视生态环境的可持续生态服务价值,处理好短期、中期和远期发展之间的关系,做到综合协调和统筹兼顾,从而实现对土地资源和松林资源的综合开发利用,促进乡镇可持续发展。

3.2.2 总体方案

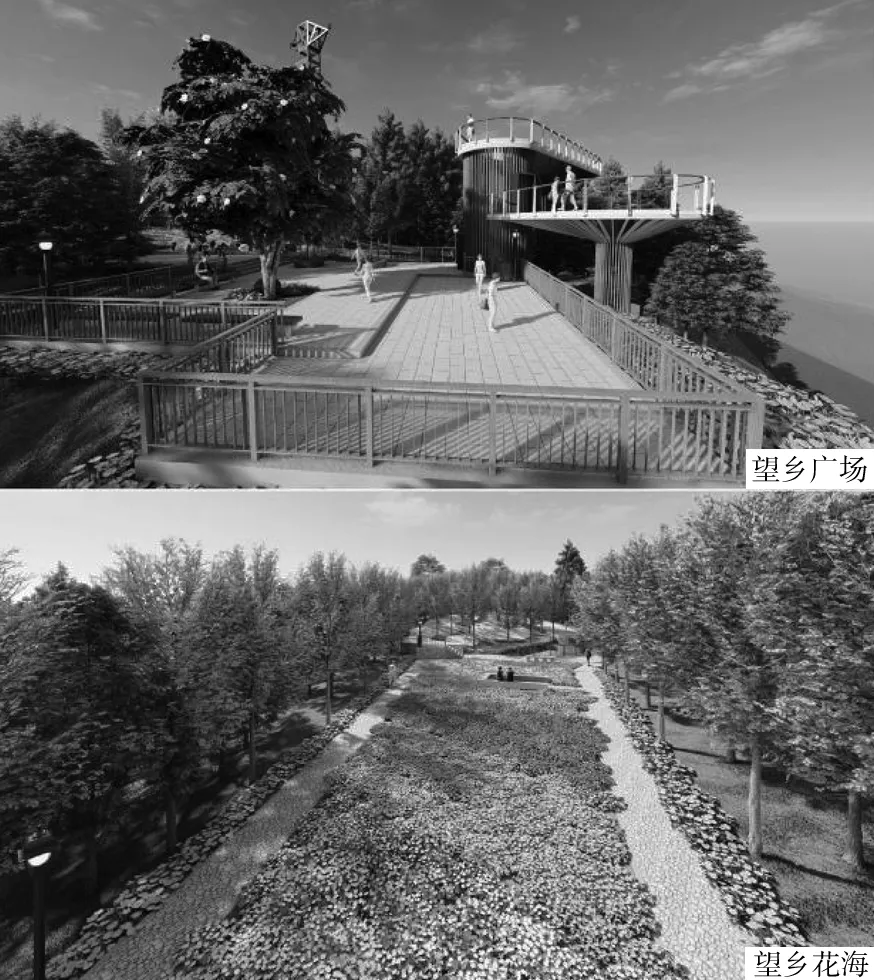

按照三大规划设计原则,最终的龙门寺山地园景观营造方案融合了21个小的景观空间(见图2),兼顾了游览、交际、健身、文化等多种空间使用功能需求。设置了龙门寺景观区、村民活动景观区、土楼文化景观区、夫妻墓景观区、侨乡文化景观区和松林景观区六个景观区,形成了“一带两心多节点”的景观结构:“一带”即松林景观带;“两心”为以场地周边村民活动需求为中心设计的村民文化广场和以当地独特的侨乡文化为出发点设计的侨乡文化广场;“多节点”则是依托于一带两心的骨架,再结合场地固有特色打造的多个不同景观的节点。

图2 总平面图

3.2.3 特色景观营造

乡村文化资源和乡村生态资源都是重要的乡村资源。乡村文化资源需要通过现代化重构转化为产业[18],形成文化产品;乡村生态资源也需要产业化转变来带动乡村振兴,形成生态产品[19]。而文化产品、生态产品和物质产品是共同构成人类生存和发展的三类产品[20]。从某种意义上来说,公共空间景观营造是可以融合利用乡村物质资源、乡村文化资源和乡村生态资源使之产业化的途径之一,因此,在进行乡村公共空间景观营造时,最重要的就是在服务村民的前提下,平衡好乡村文化资源的传承与利用以及乡村生态资源的保护与利用。

(1)文化景观营造——乡村文化资源的传承与利用。龙门寺当地文化资源非常丰富,如客家文化、侨乡文化、村庙文化、红色文化,等等,从中提取出土楼(图3)、侨乡(图4)等元素融合到景观中,对增强当地村民的文化自信、促进村民团结、丰富游客的观赏体验、加强特色文化印象都有正面作用。

图3 客家文化景观

图4 侨乡文化景观

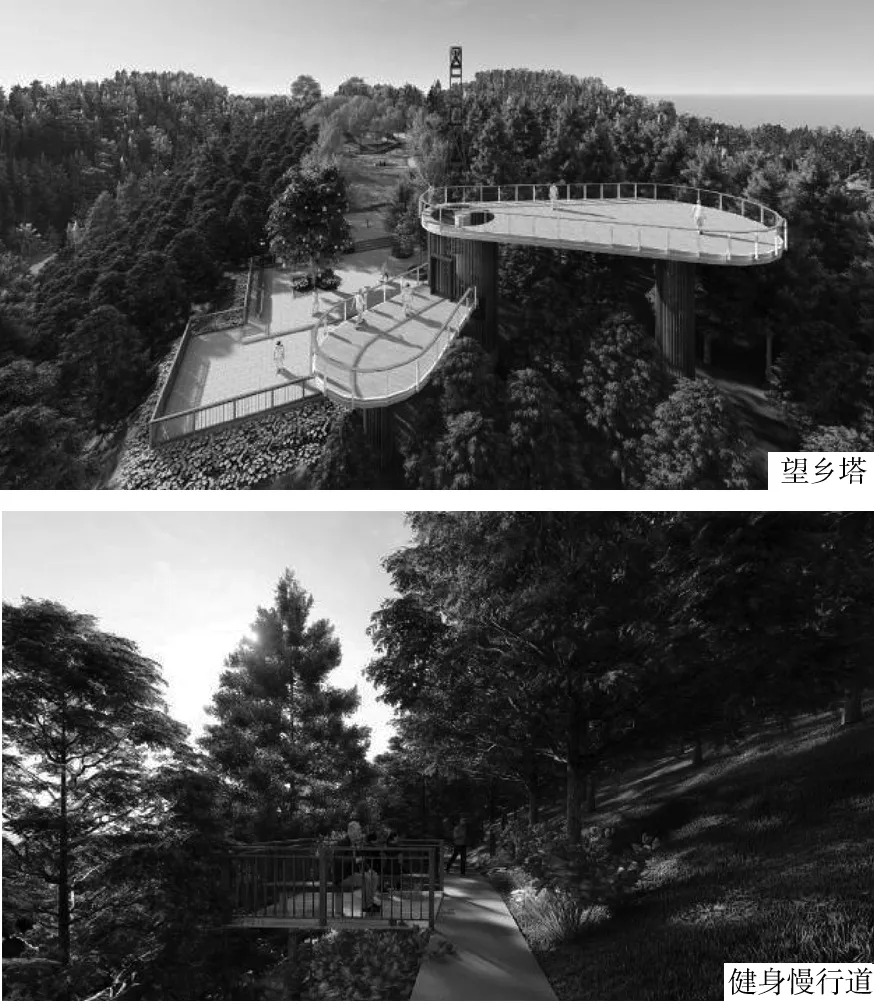

(2)生态景观营造——乡村生态资源的保护与利用。首先是保护山地资源和松林资源,尽量不破坏原地形和生物群落,只在原道路及硬质场地上进行硬质景观营造,形成一个条状的高低起伏的山地游园;其次是将优良的地形及松林生态资源利用起来,通过健身步道、观赏平台等景观设施使游览人员能够近距离得到生态美景带来的身体和精神享受,增强对游览人员的吸引力(图5)。

图5 生态景观

4 讨论与建议

乡村公共空间是集中体现乡村经济、文化、社会、生态状况的宝贵资源,合理的景观营造可以更好地服务于乡村的生态、生活和生产的发展。如今,村民可达性强的典型乡村公共空间已基本得到关注、发展和利用,而一些特殊公共空间虽然资源丰富、潜力巨大,却鲜少得到关注。特殊公共空间往往具有典型公共空间所缺乏的一些生态和文化等方面的稀缺资源,一旦开始发展,这些空间更需要因地制宜地进行景观营造,以平衡稀缺资源的保护与利用。

在乡村特殊公共空间景观营造时,应从村民的实际使用需求和乡村的实际发展需求出发。随着乡村社会经济的不断发展,特别是在一些外来人口较多的村落,典型公共空间难以满足村民们越来越丰富的休闲活动需求,一些具有健身康养和人文氛围等功能的公共空间就开始被村民自发使用。应根据村民的使用基础和乡村的旅游等产业的长期发展规划选择聚居点外的特殊公共空间进行景观营造,具体应注意以下几点:

(1)要在生态保护的前提下进行资源的开发与利用。特殊公共空间往往具有优良的生态资源,应在尽量不破坏原生态的前提下进行开发和利用。

(2)在景观中应融入地域文化要素。文化是一个村落的灵魂,也是它独特的标志,在景观营造时应尤其注重与地域文化要素的结合。

(3)要与周边旅游资源形成良性互补共同促进当地乡村旅游产业的发展。公共空间资源开发利用的最终目的是促进乡村产业的可持续发展,因此在进行景观营造时,应与当代地旅游等产业发展紧密联系。