基于学生感知的高职英语课堂环境调查与分析

姚晓翠

(武汉外语外事职业学院,湖北 武汉 430083)

语言的习得是在学习的环境中发生的。英语作为国内学习者的一门外语,没有自然习得语言的社会大环境,英语课堂则成为学习者获得语言输入和练习语言输出的最主要阵地。因此,充分高效地利用英语课堂时间,提高教与学的有效性,并激发学生课外学习英语的积极性,营造积极、感知优良的课堂环境显得尤为重要。

1 研究现状

国外学界对课堂环境的研究最早可以追溯到美国心理学家Lewin于1936年提出的场理论(Field Theory),以公式表示为:B=f(P *E)= f(LS)(B=Behavior;f=function;P=Person;E=Environment, LS=Life Space)[1]。他认为人类行为是个体与环境相互作用的结果;生活空间是人与环境的函数,是决定一个人在某一时刻所做行为的全部事件的总和。场理论告诉人们,但凡涉及到人的行为,必须考虑做出行为的主体人和其所处环境这两个因素。在场理论的基础上,Murray提出需求压力理论(Need-Press Theory),即过去和现在的经历都将直接影响个体的行为。他强调内在需求和外在环境对个体行为的影响,并指出个人需求与外在环境的积极交融能促进个体的发展[2]。Moos及其合作者在大量实地研究的基础上,提出将人类环境从三个维度进行有效描述:人际关系(人与环境的交互关系的性质和强度)、个体发展维度(人在环境中发展与自我提升的方式)和系统维护与变化维度(环境的组织有序性)[3]。此后,Moos的环境结构理论被视为构建和测评课堂环境的理论框架[4]。近20年,以Fraser[5-6]和Dorman[7-8]为代表的学者主张从关系(学生与环境的交互关系)、个人成长目标取向(学生在环境中发展与自我提升的方向)、系统维护与变化(环境的有序组织)三个层面来评估课堂环境的特点以及课堂环境对教学结果产生的影响。而以Fredricks[9]和Sheronoff[10]为代表的学者则主张从体现课堂环境的复杂性出发,将课堂环境划分为环境挑战和环境支持。环境挑战强调教师应设计和实施具有一定挑战性的课堂活动,确定相应的目标与期待,引导学生积极思考和主动参与。环境支持则是指为促进学生达到环境挑战的目标而提供的工具以及社会与情感资源。

大量实证研究[11-14]支持有效课堂环境对学生的学习态度、自我效能、学习投入等具有显著的正向影响,并形成了多种具有里程碑意义的经济有效的课堂环境量表,如:Moos与Trickett合作开发出“课堂环境量表”(CES),Fraser和Treagust的“大学课堂环境问卷”(CUCEI),Fraser、Fisher和McRobbie的“课堂发生什么事调查表”(WIHIC),及Wubbels和Levy的“教师互动问卷”(QTI)等。

国内课堂环境研究开端良好,理论阐释与实证研究已经取得一定成果。

束定芳[15]提出构建有效的课堂环境应为外语课堂教学的主要目标,即包括良好的学习动机、合适的学习资源、正确的学习方法等。孙云梅[16]提出由9个因子组成的大学英语课堂环境理论,包括:同学间的亲和关系、教师的支持、课堂参与、任务取向、学生间的合作、平等性、学生的责任、教师的领导和教师的创新。赵庆红和徐锦芬[17]提出从学生知觉的角度研究学生的课堂环境感知与其课堂行为的关系,影响因子包括:学生凝聚力、教师支持、课堂参与、任务取向、语言学习机会和同学间合作。任庆梅[18]认为应从学习行为、人际支持、情景支持和学习投入四个维度(共15个因子:任务取向、活动参与、探究学习、合作学习、个性化学习、与现实联系、学生融洽度、教师支持、学生平等、课堂管理、活动创新、多媒体技术、学习兴趣、收获评价和自我效能)研究大学英语课堂环境。陈衍等[19]提出包括纪律管理、合作参与、公平竞争、教师支持、设备实训5个因子的高职院校学生学习环境感知量表。罗莎和胡世清[20]在Moos的环境结构理论和翻转课堂教学模式的基础上,结合外语课堂的特点和《大学英语教学指南》的要求,建立起翻转课堂环境评价框架与指标体系,即个体发展(指学生为获得发展完成学习任务的程度)、互动关系(指学生通过参与课堂交际活动建立社会关系的程度)和教学形式(指教学的组织有序并顺应彪悍的程度)。学生在此三个维度对在线学习环境、实体课堂环境和翻转课堂整体环境形成社会心理感知。三个维度与三个环境要素相互关联影响,形成大学英语翻转课堂环境评价的构建框架。

国内学者也对课堂环境进行了大量的实证研究,比如:基于课堂环境量表的师生课堂环境感知差异和教学评价[16][20]、课堂环境对学习行为与自我效能的影响探究[17][21][22]、大学英语课堂环境构建及评价的现状调查与分析[23]。实证研究结果表明:课堂环境的质量对学习行为具有直接或间接的影响[16][19][24][25][26]。

随着我国教育信息化程度不断加深,无论是传统课堂教学还是线上教学或混合式教学,课堂都是学生构建学科知识的重要场所,也是教师提高学生学习的重要手段和途径[27]。学生对课堂环境的感受和体验是其形成课堂学习动力的根基[28];教师注重学生感知角度的课堂环境,以革新教学活动,推动师与生、教与学的课堂活动共同体,促进教学目标与学生感知的一致化[23]。然而国内尚未形成具有普遍指导意义的课堂环境量表,英语教学中存在的问题,使教学效果不甚明显,因此,从学生感知角度测评和优化英语课堂教学环境极为迫切[29]。

新时期高职英语教育着重培养学生的综合职业素质能力,以增强学生就业创业能力为目的[30]。通过测评高职英语课堂环境,研究高职学生对英语课堂的真实感知,对探索教师如何改进教学技能、教学活动及教学情境以构建突出应用性和实践性的课堂环境具有一定的理论意义和现实意义。

2 研究设计

2.1 研究问题

本文拟回答4个问题:高职学生对英语课堂环境的满意度如何?高职学生的英语学习能力及实操能力如何?高职英语课堂环境感知与学生的性别和周课外学习时间差异呈现出什么样的群体特征?高职英语课堂环境感知因子与学生周课外学习时间相关性如何?

2.2 样本与数据收集

项目组从2019年12月至2020年1月,对武汉W高职学院大一商务英语专业和应用英语专业开展英语课堂环境问卷调查。剔除重复选择和空白题较多的问卷后,项目组共收集有效调查问卷304份。受试者基本信息为:206名(占67.76%)学生是商务英语专业,98名(占32.24%)来自应用英语专业;男生51名(占16.78%),女生253名(占83.22%)。

2.3 研究工具

研究数据收集主要采用问卷调查法。问卷由个人基本资料和高职学生英语课堂环境评估量表组成。个人基本资料包括性别、专业、班级、班级人数和每周课外花在英语学习上的时间。

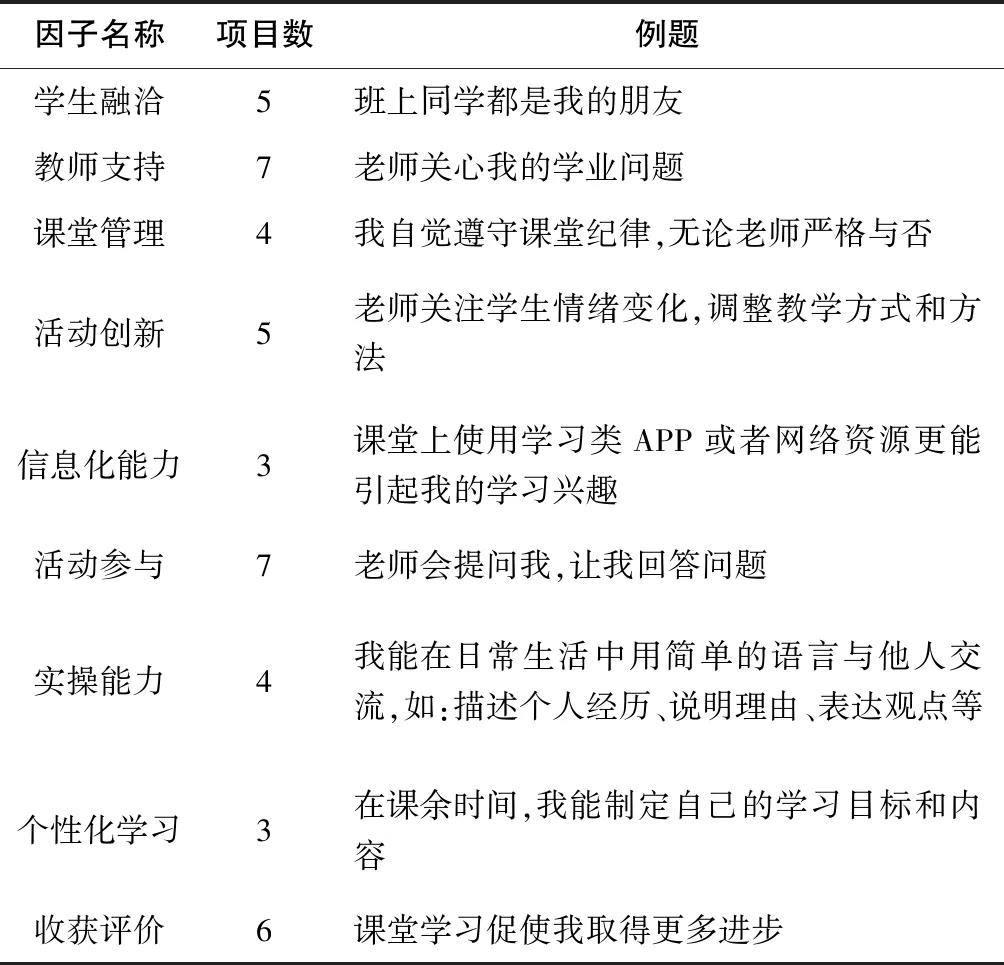

表1 高职学生英语课堂环境评估量表构成示例

本研究使用的“高职学生英语课堂环境评估量表”(简称“量表”)借鉴了国内外课堂环境的框架理论,考虑到高职英语课堂环境更注重培养学生的职业实操技能,突出学生实际运用语言进行交际的能力,因此,增加了实操能力因子。同时为顺应教育信息化改革的要求,评测师生在课堂环境中使用信息化手段的能力,增加了信息化能力因子。量表包括9个因子:学生融洽、教师支持、课堂管理、活动创新、信息化能力、活动参与、实操能力、个性化学习和收获评价,共44个题项,采用李克特5点量表形式,要求学生根据自己在英语课堂上的真实情况从题目选项“从来没有、很少发生、偶尔发生、经常发生和总是如此”中作出选择,计分1—5分。

2.4 信度与结构效度检验

信度分析结果显示,整个量表的 Cronbachα系数为 0.960,各因子Cronbachα系数在0.814与0.989之间,说明量表的内在一致性较好,具有很高的信度。采用主成分分析法进行因子分析,KMO 检测值为 0.925,巴特利特球形度检验,近似卡方为9 091.836(p=0.000<0.01),说明数据非常适合做因子分析。为使因子分析在理论层面与试验操作层面均有意义,因子提取遵循以下原则:(1)因子负荷值超过 0.40;(2)每个因子提取特征值大于 1,并且包含 3 个以上题项;(3)每个题项明显只在一个因子上具有 0.40 以上的负荷量。结果共提取到 9 个因子,方差总解释率为70.364%,所有变量的负荷值介于 0.50-0.85 之间。因此,量表包含的 9个因子具有较好的结构效度。

表2 量表α值与因子负荷值

3 结果与分析

3.1 满意度分析

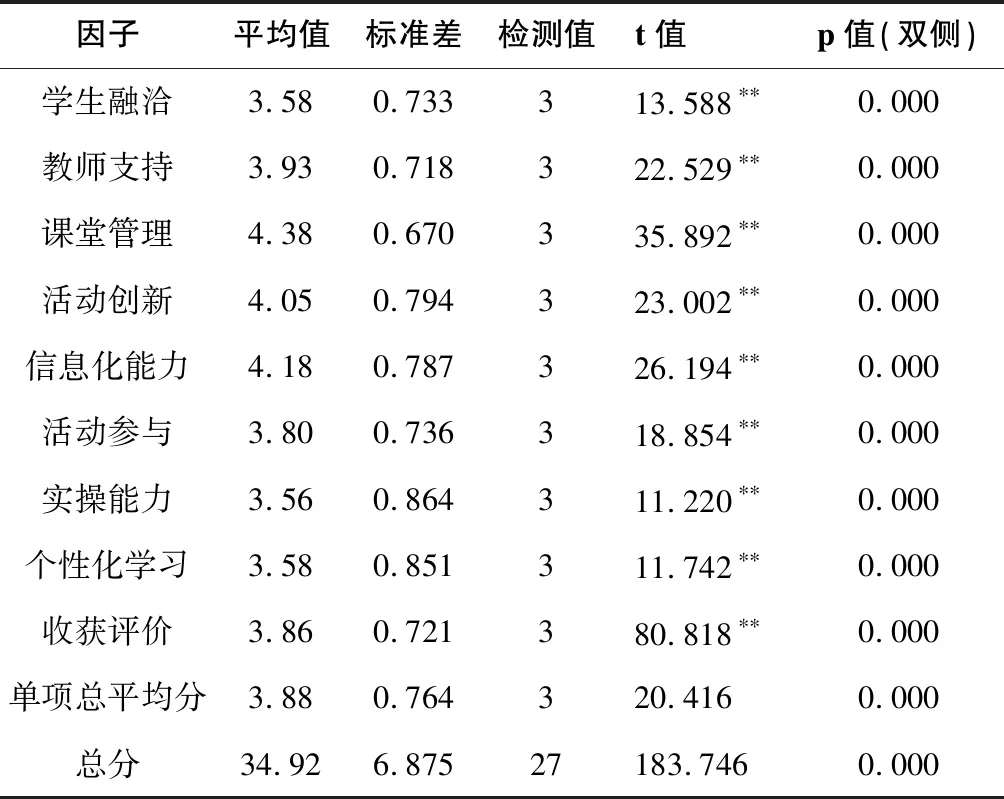

表3 高职学生英语课堂环境满意度

按照李克特的五级量表计分方式,3分为及格,3分以上为满意,得分越高表明学生对此项课堂环境因子的感受越好。本研究通过单一样本t检验,发现量表的总体平均值为3.88,9个因子平均值在3.56—4.38之间,即在“偶尔发生”和“总是如此”之间, 9个因子的单项平均分均高于及格分3分,且与检测值3分呈显著差异(p<0.01),说明学生对英语课堂环境的总体感受是满意的。得分较高的3个因子为课堂管理(4.38)、信息化能力(4.18)和活动创新(4.05),介于量表选项中的“经常发生”和“总是如此”。得分较低的3个因子实操能力(3.56)、个性化学习(3.58)和学生融洽(3.58),介于量表选项中的“偶尔发生”和“经常发生”之间。平均分高的4个因子(包括教师支持、课堂管理、活动创新和信息化能力)与教师课堂行为联系紧密,而平均分低的5个因子(包括学生融洽、活动参与、实操能力、个性化学习和收获评价)与学生自身行为联系较密切,说明学生对教师在课堂教学所扮演的角色满意度较高,而对自身学习行为和收获满意度较低。

3.2 学习能力及实操能力

量表中活动参与、个性化学习与实操能力是学生的学习能力及实操能力的具体体现。学生的实操能力、个性化学习及活动参与得分低于各因子平均值,介于量表选项中的“偶尔发生”和“经常发生”之间,说明学生在这3个因子上整体评价较低,认为实操能力和个性化学习能力低,课堂活动参与度低。实操能力和个性化学习标准差是最大的两个因子,说明学生在实操能力和个性化学习方面两极分化较为严重,得分高的学生与得分低的学生差异较大。活动参与的标准差较小,说明学生整体感觉课堂活动参与度不足。

3.3 课堂环境感知的性别差异

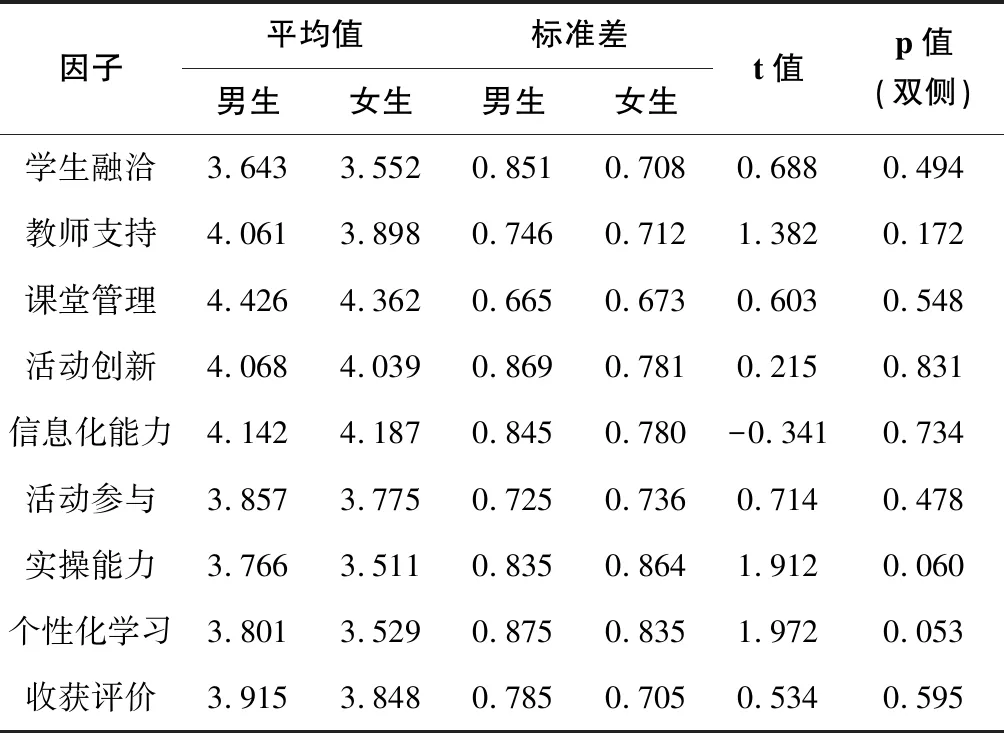

为了探究高职英语课堂环境感知中有无性别差异,我们运用SPSS软件中的均值对男女生在9个因子上进行独立样本t检验。

表4 性别差异独立样本t检验

男女生各因子的平均值显示男生和女生对课堂环境各因子的感知基本一致,女生感知好的因子,男生也有同感。在信息化能力因子上,女生均值略高于男生,而在其他8个因子上男生均值都高于女生,在个性化学习和实操能力因子上男生均值远高于女生,但并无显著差异,说明除了信息化能力,男生对课堂环境的感知满意度高于女生,特别是在实操能力和个性化学习两个因子上。男生在学生融洽、教师支持、活动创新、信息化能力、个性化学习和收获评价因子上标准差大于女生,说明女生对课堂环境的总体感知比较一致,男生的感知存在差异,这可能是源于男女比例相差悬殊。

3.4 课堂环境感知与周课外学习时间差异

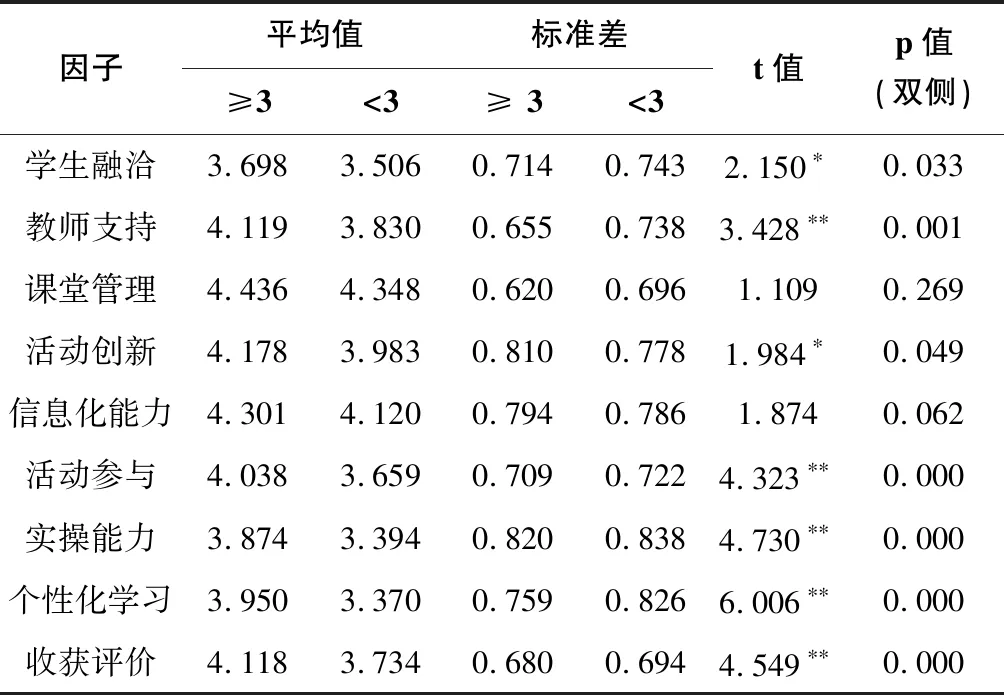

为确定周课外学习时间对英语课堂环境感知的影响,基于学习时间均值2.175,笔者将学生分成周课外学习时间大于等于3和小于3两组,运用SPSS中的均值分析,对周课外学习时间不同的学生在9因子上进行独立样本t检验。

表5 周课外学习时间与英语课堂环境感知独立样本t检验

学生周课外学习时间均值2.175,介于量表中的题项2—4小时与4—6小时之间,平均值≥ 3即周课外学习时间大于等于4—6小时,< 3即学习时间小于等于2—4小时。周课外学习时间大于等于4小时的学生在活动参与、实操能力、个性化学习、收获评价和教师支持等因子上都与学习时间小于4小时的学生存在非常显著的差异,在学生融洽和活动创新因子存在显著差异。课外学习时间长学生的各因子平均值都高于学习时间小于4小时的学生,说明课外学习时间长的学生对课堂环境的总体感知满意度高于学习时间短的学生,且在除课堂管理和信息化能力因子外的其他7个因子上存在较大差异。

3.5 课堂环境与学生周课外学习时间的相关性

为了探讨学生对课堂环境的感知与学习投入有无一定的联系。笔者利用SPSS中的双变量相关分析对课堂环境的9个因子与学生每周课外学习时间进行Pearson相关系数计算。

Pearson系数显示教师支持、活动参与、实操能力、个性化学习和收获评价都存在非常显著的差异,活动创新和信息化能力也具备显著差异,Pearson系数最高的因子为个性化学习和实操能力,说明个性化学习和实操能力与学生周课外学习时间存在正向弱相关。虽然相关系数不高,但考虑到社会心理感知的主观性与样本的局限性,我们可以认为个性化学习和实操能力是学生课外学习时间的一个可预测因素。

表6 周课外学习时间与英语课堂环境感知相关系数

4 结论与建议

对量表的信度和结构效度的检验表明:笔者编制的研究工具具备很好的信度和较好的结构效度,可以推荐给广大高职英语教师使用,以了解学生对英语课堂环境的感知度。

通过对样本的调研与分析,得出如下结论:

第一,高职学生对总体英语课堂环境的感受是满意的,但各因子得分分布不均衡。学生对与教师课堂行为联系较紧密的4个因子(教师支持、课堂管理、活动创新和信息化能力)满意度最高,而对自身行为和评价类因子(实操能力、个性化学习、学生融洽和活动参与)满意度最低。这可能是因为学生受尊师重道等传统思想影响,认为教师是课堂的主导,对教师的课堂教学行为感知满意度较高。职业教育着重培养学生的职业技能,英语课堂应突出培养学生运用语言的能力,而实操能力却是学生感知满意度最低的因子,可能是课堂活动当中没有唤醒学生主动提升实操能力的意识。高职学生专业知识基础薄弱,学习技能也相对薄弱,个性化学习因子得分较低在预料之中。活动参与的平均分和标准差显示学生整体感觉课堂活动参与度不足。基于此分析,建议高职英语教师充分发挥学生作为学习主体在教学过程中的主动知识建构作用,采用学用一体、以用促学的方法,鼓励学生运用英语表达真实的思想感情,提高实操能力,升华对课堂学习过程的体验与感知,以激发学生的学习兴趣,引导学生提高自主学习能力和学习收获感[24]。

第二,在群体特征上,性别差异表现在各个因子上平均分分布不均衡,虽未有显著差异,但总体上男生对各因子的满意度较高,而女生比男生总体感知一致性较高。建议高职英语教师针对性别差异,为男生和女生设计不同的课堂语言任务。比如为男生设计一些可以展示实操能力与个性化学习能力的活动;为女生设计一些能满足她们使用信息化手段需求的活动。

第三,周课外学习时间不同的学生在学生融洽、教师支持、活动创新、活动参与、实操能力、个性化学习及收获评价等因子上表现出显著差异。自主学习时间长的学生在各个因子上的平均分更高。通过Pearson相关系数分析,周课外学习时间与教师支持、活动创新、信息化能力、活动参与、个性化学习、收获评价有显著差异,且个性化学习与实操能力有弱相关,是学生课外学习时间的一个可预测因素。说明课堂环境中的师生活动对学生自主学习的能力有显著的正向影响,特别是学生的个性化学习与实操能力,学生自主学习能力的提高又会改善学生对课堂环境的满意度。高职英语教师可以围绕学生主动学习来教学而不是为了教学而教学,重视学生在课堂活动每一个环节的发挥及其对学生自主学习能力的影响[31]。

综上所述,学生对英语课堂环境的总体感受是满意的,但分布不均衡;学生对实操能力、个性化学习和课堂活动参与度的满意度较低;男女生对课堂环境各因子的感知无显著差异;课外学习时间长的学生对课堂环境的满意度明显高于学习时间短的学生;个性化学习和实操能力与学生周课外学习时间存在正向相关。上述研究结果有助于我们探究高职学生在英语课堂习得的社会心理环境,改进教学技能、教学活动及教学情境以构建有效课堂环境。

本研究仅从周课外学习时间来反映高职学生自主学习能力的一部分,未能系统地调研参加调查问卷的学生的自主学习能力,且没有对参加调查问卷的学生的英语水平进行考察,因此无法探究高职学生的自主学习能力和英语能力与其课堂环境感知度之间的关系,这是本文的不足之处。此外,受时间限制,本研究并未对教师的教学行为改进与学生对课堂环境的感知度变化进行相关性研究,今后的研究可以通过学生课堂环境感知度反馈优化教师的教学行为,以更大程度激发学生的学习热情,促进其更高程度的学习投入,提高课堂教学的效率。