基于CiteSpace的近30年国内劳动观研究热点、演进与趋势分析

陈秋霞

(南昌航空大学,江西 南昌 330036)

2020年3月26日,中共中央国务院发布了关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见,提出了劳动教育的新要求。劳动教育的本质在于培育劳动价值观[1],劳动观是劳动教育的关键问题。马克思主义是我国的指导思想,“劳动”是马克思主义理论体系的核心范畴。有关劳动观的研究,受到了国内学者的广泛关注,近30年来涌现了大量的研究成果。

近几年来,已有部分国内学者对劳动观的相关研究情况做了文献梳理与综述,如杨青[2]对国内外马列主义劳动思想的研究现状及马列主义劳动思想的继承与发展研究现状进行了评述;戴家芳[3]对我国当代学者有关青少年劳动观教育问题的论述进行了梳理与归纳;朱丹[4]对第四届劳动人权马克思主义论坛的研究做了介绍;等等。这些学者大多使用的是传统文献法,多采用定性方法进行讲解,常有不说明、不全面、有偏倚存在,通常不考虑原始文献质量等不足,缺乏利用明确的检索策略、明确的选择标准及严格的评价标准等定量分析的优势。

本文借助目前较为主流的文献可视化分析软件CiteSpace对近30年劳动观相关研究进行计量分析,不仅能弥补以往传统文献法偏于定性归纳与主观总结出现的不足,还能科学有效地对相关研究热点与演化趋势进行探寻。科学知识图谱的CiteSpace工具的设计主要基于库恩的科学发展模式理论、普赖斯的科学前沿理论、社会网络分析的结构洞理论、科学传播的信息觅食理论和知识单元离散与重组理论,并通过图谱解读,实现理论两大功能,即领域现状的解释功能与领域未来前景的预见功能。[5]针对劳动观相关研究,基于CiteSpace对筛选后文献进行处理分析及可视化,对其热点、演进和前沿进行计量化研究,以期从总体上把握该研究的流变态势,为后续相关研究提供有益参考和借鉴。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

通过中国知网(CNKI)平台的全文数据库对学位论文、期刊文章等采用高级检索,按“主题=(劳动观)”检索出的文献为数据源,检索时间区间设置为1990年1月1日至2020年9月1日,选择中文文献,剔除重复收录、非相关等不符合条件的文献后,共检索出787篇文献作为本研究的数据来源。

1.2 研究方法

利用软件CiteSpace5.7 R1,对样本数据进行文献计量及可视化分析。CiteSpace是应用Java语言开发的一款信息可视化软件,它主要基于共引分析理论( co -ciation)和寻径网络算法( path Finder) 等,对特定领域文献( 集合) 进行计量,以探寻出学科领域演化的关键路径及其知识拐点,并通过一系列可视化图谱的绘制来形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测。[6]具体操作为:依托中国知网(CNKI)数据库,将检索筛选后的文献数据生成Refworks格式文件,并转换成WoS数据(CiteSpace分析的数据以WoS数据为基础)格式,将转换后的文件重新导入数据库,设置信息挖掘的约束条件,以可视化形式呈现相应科学知识图谱,并分析劳动观研究的热点、演进和趋势。

2 劳动观研究的热点主题分析

2.1 劳动观研究关键词共现分析

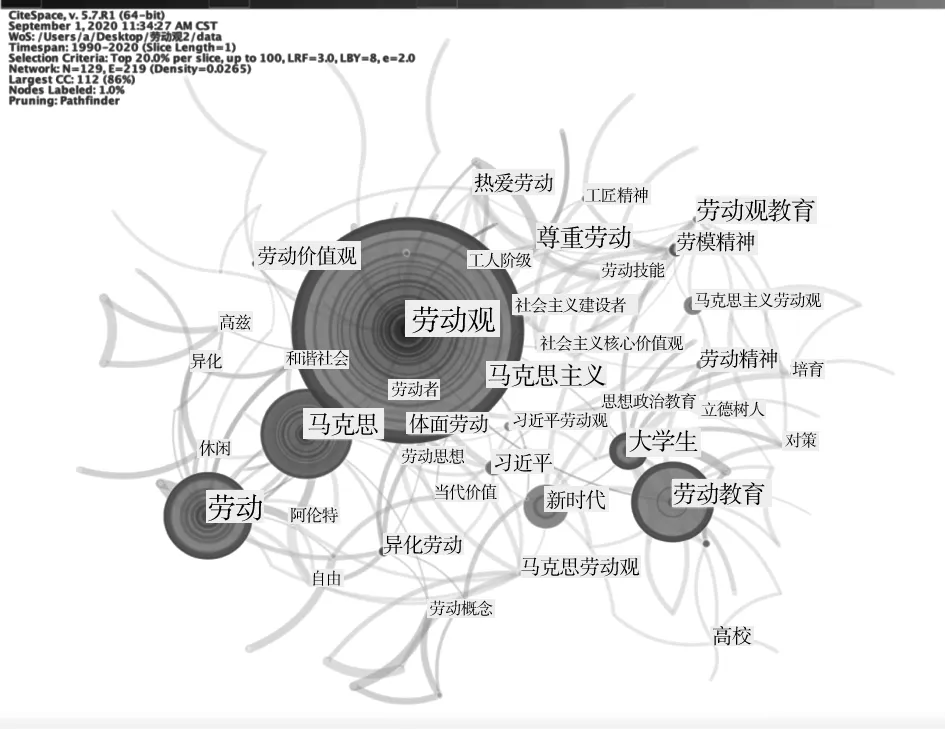

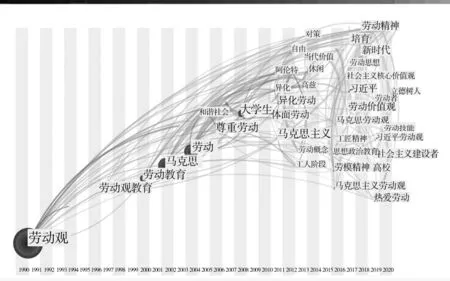

关键词是学术论文研究主题的高度凝练,在Citespace软件信息处理中,关键词也是数据分析的重要节点类型,关键词的频次常被用来确定某个研究领域的热点主题。[7]关键词的共现分析就是对数据集中作者提供的关键词分析。[8]在功能参数中将时间切片的时间范围设置为1990—2020年,时间切片为1年,Top N(被引次数最高的N个引文)设置为50,Top N%(先按被引次数排序再按N%选取引文)设置为20,得到的知识图谱如图1所示。网络中节点代表分析的对象,出现频次越多,节点越大;节点内圈中的颜色及厚薄表示不同时间段出现的频次;节点之间的连线表示共现关系,其粗细表明共现的强度。[9]由图1可明显看出,频次较高的关键词有劳动观、劳动、马克思、劳动教育、大学生、新时代等。同时,将关键词高频图谱的相关数据导出,共得出129个关键词(只出现1次),将其中一部分信息绘制成表格(如表1所示)。

图1 劳动观研究的关键词共现网络图谱

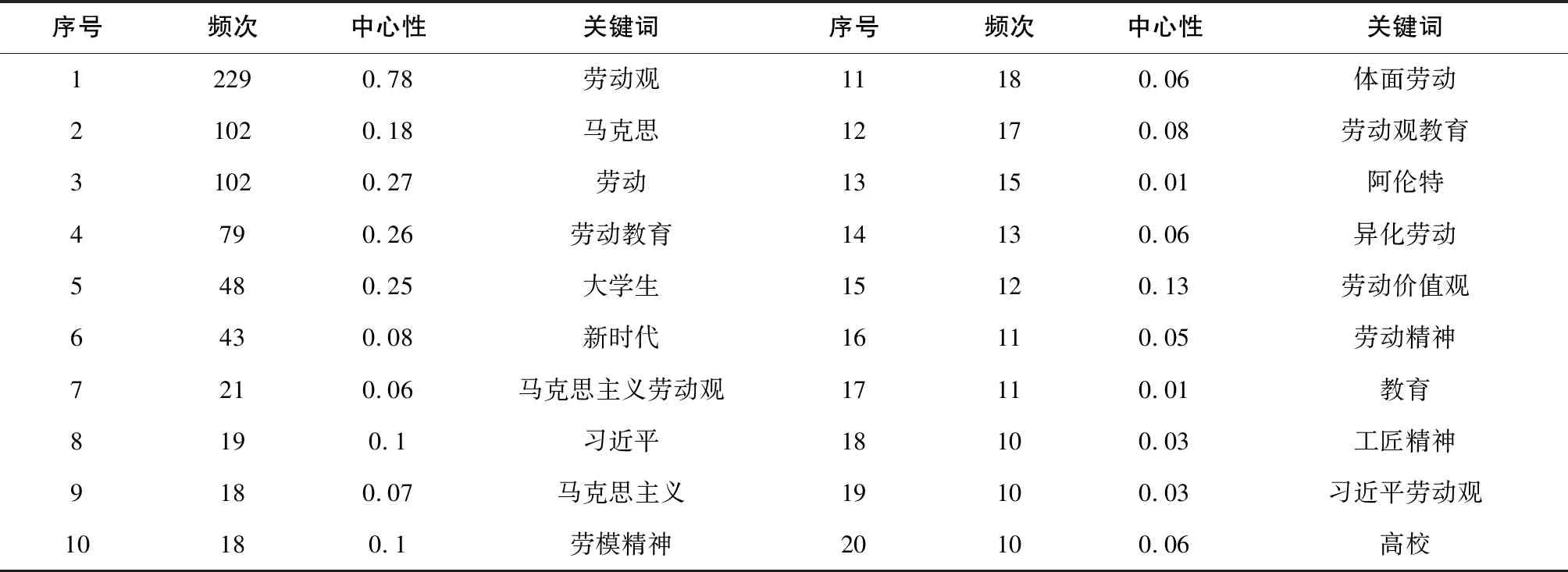

表1 劳动观研究的关键词情况表

2.2 劳动观研究热点聚类分析

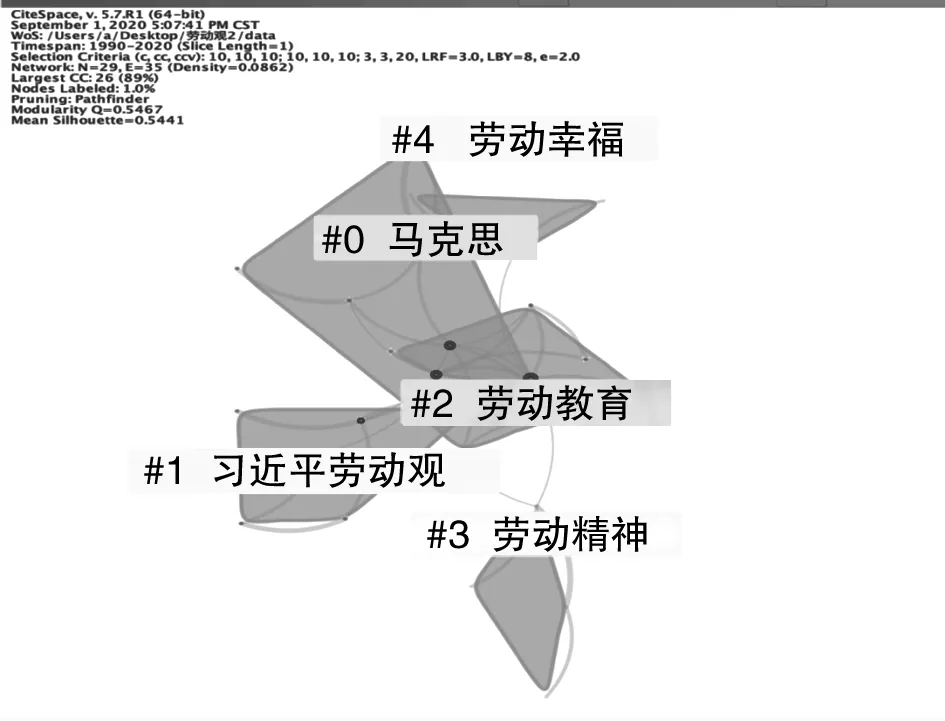

依据关键词之间的共现关系及强度,借助CiteSpace软件,点击工具栏中的K-Clustering(关键词聚类),采用LLR(对数似然比)算法对关键词进行聚类分析。关键词的聚类分析可以理解为对文献数据所有关键词进行一定的主题归类,从而进一步了解关键词内在的逻辑关系[11]。其中块状区域代表了每个聚类的关键词共现占比,面积越大,代表该聚类相关研究越多。

CiteSpace依据网络结构和聚类的清晰度,提供了模块值(简称Q值)和平均轮廓值(silhouette,简称S值)两个指标,它可以作为我们评判图谱绘制效果的依据。一般而言,Q值一般在区间[0,1)内,Q>0.3,就意味着划分出来的社团结构是显著的。当S值在0.7时,聚类是高效率令人信服的;若在0.5以上,聚类一般认为是合理的;若S值为无穷大,则聚类个数通常为1,这样选的网络可能太小,只代表一个研究主题。[12]通过参数调整,得到聚类知识图谱(如图2所示),分别为#0马克思、#1习近平劳动观、#2劳动教育、#3劳动精神、#4劳动幸福。由图2左上角的相关信息可知,成像之后的聚类Q值为0.5467>0.3,S值为0.5441>0.5。因此,本文在控制阈域条件下生成的知识图谱聚类结果合理,网络结构显著。

图2 劳动观研究的关键词聚类分析图谱

结合对关键词的共现分析及聚类分析,可将劳动观研究的热点整合为劳动思想、劳动教育、劳动幸福等三个方面。

第一,劳动思想方面研究。主要为聚类0、聚类1,其中包括:习近平劳动观、马克思主义劳动观、社会主义建设者、中国传统文化、社会主义核心价值观、育人价值、资本论、物质生产劳动、劳动精神等关键词。该方面研究的聚类关键词是共现图谱中最大簇群,反映学者对劳动思想方面研究的重视。学者们的主要关注点在“马克思劳动思想”“习近平劳动观”等的研究。(1)马克思劳动思想。一是对马克思劳动思想发展研究,此类研究从历史与发展的视角,探析了马克思劳动思想的理论萌芽、形成和发展过程,如朱其永的《马克思劳动观初探》(2007)等;二是对马克思理论体系与劳动观结合研究,旨在构建马克思劳动理论体系,如贺汉魂等学者的《马克思体面劳动观的伦理阐析》(2012)等;三是对马克思劳动观对比研究,这类研究主要致力于将马克思劳动理论与其他历史人物劳动观进行对比与解读,其中与阿伦特相关的文献较多,如丁燃的《阿伦特与马克思劳动观比较》(2018)等。(2)习近平劳动观。该类研究是对马克思劳动思想的丰富和发展,具有强烈的现实意义,如陈志强的《论习近平劳动观对马克思劳动价值论的理论创新》(2020)等。这些学者对马克思主义劳动观的进一步探析,受到后续研究者的广泛关注并引用,在学术界形成了关于以马克思主义为指导思想的劳动观研究基本方面的初步共识,为劳动教育相关研究打下坚实基础。

第二,劳动教育方面研究。主要为聚类2、聚类3,其中包括劳动教育、立德树人、高等院校、实践路径、课程体系、劳动观念、劳动精神、弘扬路径等关键词。该类研究视角广阔,其中,“劳动精神”研究是一类研究热点,主要包括劳动精神内涵探析及培育路径研究,如成美红的《新时代劳动精神探析》(2019)等;同时,该类研究还致力于“用什么劳动教育理论”“劳动教育现状如何”及“如何进行劳动教育”等问题的探究,如文新华的《论以新时代马克思主义劳动观为指导深入推进劳动教育》(2018),王洋的《高校劳动教育现状与推进策略》(2020) 等。这方面的研究主要是从方法论的角度予以阐述,强调理论、实践、教学等方法,是马克思主义劳动思想方面研究的承续与发展,也是当前劳动观研究的一个热点与趋势。

第三,劳动幸福方面研究。主要为聚类4,其中包括:劳动幸福、校园公益劳动、青年学生、热爱劳动、时代内涵、劳动技能、劳动价值观等关键词。研究内容由“什么是劳动幸福观”“为什么要提出劳动幸福观”到“如何发挥劳动幸福观作用”递进拓展。(1)“什么是劳动幸福观”,主要是从马克思劳动幸福思想出发提出劳动幸福观,如王永章的《马克思劳动幸福观的三个层次》(2019)等。(2)“为什么要提出劳动幸福观”,主要基于关系视角,从劳动幸福观与育人的关系、与培育社会主义核心价值观的关系,揭示“劳动幸福观”的意义、价值等,如何云峰的《培育青年人的核心价值观须以马克思劳动幸福观为根基》(2014)等。(3)“如何发挥劳动幸福观作用”,主要注重实践与应用,如杨燕华的《马克思的劳动幸福观及其对当代青年的启示》(2017)等。总体而言,国内已有部分学者关注该方面研究,但有影响力的成果不多。

3 劳动观研究演进路径分析

劳动观研究的主题路径和时序演进可以通过CiteSpace5.7 R1绘制的时区图(Timezone)分析获得。在控制面板中选择Layout(布局)中的Timezone View(时区视图)进行时区视图分析,得到如图3所示的劳动观研究的时区图谱。在图3中,每一个节点代表一个关键词,其所在的位置显示出该关键词首次出现的年份,而两个节点之间的连线则表示两个关键词之间的联系即同时出现在某一篇论文中。根据图3进行主题路径分析,可大致将近30年劳动观研究的时序演进分为三个阶段。

图3 劳动观研究的时区图谱

3.1 初始蓄力期(2011年以前)

在2011年之前,劳动观研究主题方面已出现,在发文量上也是缓慢稳定上升,没有明显的增幅。这一阶段的研究特点主要有:一是在劳动观基础理论研究方面上视角开阔,如周艳芳[13]从中国和希腊神话中探究劳动创造物质财富的劳动观,陈超[14]从马克思主义哲学本体论的角度解读马克思主义经典著作中的劳动观,陈高华[15]从马克思三大思想来源之外的西方政治哲学传统中对马克思劳动观进行不同视角解读等;二是在教育及其他层面上对劳动观应用方面研究进行了初步探索,如张耀如[16]等学者提出高职思想道德教育特色的职业道德教育是以培育科学劳动观为主旨,李淑梅[17]指出马克思的劳动观在建构有中国特色的马克思主义政治哲学中具有当代价值等。

3.2 发力推进期(2011—2016年)

文献数量是衡量研究领域发展及产出的重要指标。2011—2016年是劳动观研究快速发展时期,劳动观研究的发文量在这个阶段中出现了明显增幅,从时区图谱的节点数量也可以看出,研究主题也在不断丰富。这一阶段的研究特点主要有:一是进一步深化和丰富了劳动观研究视角。如罗军伟[18]基于中国传统文化提出了墨子尊重劳动、保护劳动人权、珍惜劳动价值三个方面的劳动观价值判断;王磊峰[19]等学者阐明了生态学马克思主义者高兹的生态社会主义劳动观对资本主义劳动观的批判性,并评析了其积极性与局限性等。二是研究开始向多学科、多维度、多种方法发展,突破了传统劳动观研究的局限。如贺汉魂[20]基于伦理学学科背景,将马克思劳动伦理思想与现代中国和谐劳动关系建设重大问题对接分析马克思劳动伦理思想关系及机制建设;季爱民[21]等学者通过问卷调查研究探析了当代大学生劳动观存在的问题及原因等。三是“中国梦”的提出以及对社会主义核心价值观的强调拓宽了劳动观研究的视野。如刘博典[22]等学者基于《劳动铸就中国梦》分析新时期劳动价值观的多方面表达;尉迟光斌[23]等学者提出在劳动、利益分配及美育中培育“敬业”核心价值观等。

3.3 繁荣拓展期(2016年至今)

自2016年以来,劳动观研究发文量持续上升,尤其是2018年之后,发文量增速达到历史新高,从目前来看没有明显回落趋势。这一阶段的研究特点主要有:一是研究方向由基础理论研究向针对性研究转变,主要体现在对新时代大学生群体劳动观培育等方面。如房金秋[24]提出高校应从完善课程体系、强化实践育人、校园文化熏陶、与家庭社会协同合作等方面来完善新时代大学生劳动观教育;邵士庆[25]指明了高校思想政治理论课是对大学生进行思想政治教育的主渠道,并初步探索了高校思想政治理论课推进马克思主义劳动观教育应坚持的原则等。二是习近平新时代中国特色社会主义思想为劳动观教育的研究提供了先进的理论指导。如陈世润[26]等学者探析了习近平劳动观包含了劳动本质论、劳动价值论、劳动原则论、劳动目标论;吴学东[27]从历史观、人生观、价值观、理想观、成才观、社会观、政治观和发展观等不同视角对马克思劳动思想进行新时代解读等。

4 劳动观研究前沿与态势分析

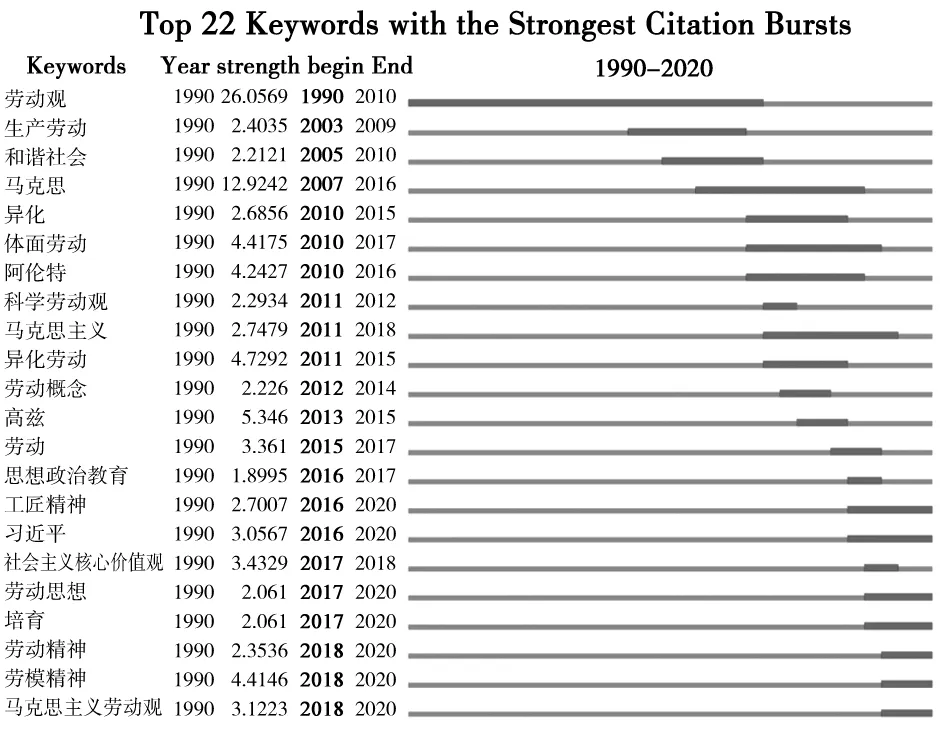

在CiteSpace中,关键词的突现分析是把握相关主题研究前沿的一个重要指标。一般情况下,突现的关键词代表这一领域研究新的动态方向。[28]通过对劳动观研究前沿的辨识与分析,可以把握研究中最先进或最具发展潜力的主题或领域,对未来研究方向进行预测。利用关键词突现率探测,得到前22个突现关键词信息图谱(如图4)。

图4 劳动观研究的突现关键词图谱

如图4所示,劳动观研究领域的突现词随着时间的变化是有所发展的。粗线标段表现为该突现词成为热点的阶段,如“马克思”这一突现关键词,其突现度为12.924 2,表现为高强度突现,时间跨度为2007—2016年,表示其2007—2016年间处于学界关注的重点领域。在近30间,马克思、体面劳动、阿伦特、马克思主义都曾分别作为研究前沿出现,且持续时间都在6年以上。因此,那些突现起始时间晚且到2020年尚未结束的关键词就代表了本研究领域的研究前沿和趋势。从图4中可看出,在突变率排名前22的关键词中,工匠精神、习近平、劳动思想、培育、劳动精神、劳模精神、马克思主义劳动观是突变年限持续至今的关键词。

由此可得,我国劳动观后续研究热度不减,表现出巨大的研究潜力与价值,且研究方向广阔。尤其是关于马克思及马克思主义劳动观的研究,不仅曾作为研究热点,也表现为研究前沿与趋势。通过对其分析归纳,劳动观未来一段时间的研究方向将集中在工匠、劳动、劳模精神的解读与培育,习近平劳动思想及马克思主义劳动观等方面。尽管通过具有一定效度与信度的科学知识图谱的分析,可以预见在未来一段时间里劳动观研究前沿将体现在如前所述这几方面,但仍要注意的是不要因过度侧重解读性研究而忽视了劳动思想理论方面的深耕。

5 结论与展望

5.1 研究结论

本文以中国知网(CNKI)数据库收录的787篇论文为研究对象,借助知网平台的可视化功能以及可视化分析软件CiteSpace5.7 R1进行文献计量分析,梳理了劳动观研究热点、时序演进和理论前沿,得出以下结论。

第一,从研究热点上看,通过对劳动观关键词共现及聚类分析,劳动思想、劳动教育及劳动幸福方面是当前研究重点。在劳动思想研究方面,学者们坚持马克思主义指导思想,主要关注“马克思劳动思想课”与“习近平劳动观”,为劳动教育相关研究奠定了理论基础;在劳动教育方面,学者们在“劳动精神”上形成了研究热度,并致力于“用什么劳动教育理论增添劳动精神”“劳动教育现状如何”及“如何进行劳动教育”等问题的研究,主要从方法论角度,强调理论、实践、教学等方法;在劳动幸福方面,学者们研究内容由“什么是劳动幸福观”“为什么要提出劳动幸福观”到“如何发挥劳动幸福观作用”递进拓展,但有影响力的成果不多。

第二,从研究的演进路径来看,通过时区图谱分析,可以将近30年劳动观研究的演进路径大致划分为三个阶段:初始蓄力期(2011年以前)、发力推进期(2011—2016年)、繁荣拓展期(2016年至今)。每个阶段的研究特点不同,在初始蓄力期,学者们在劳动观基础理论研究上和劳动观应用方面进行了视野开阔的有益探索,形成了劳动观研究基本方面;在发力推进期,劳动观研究视角得到了进一步丰富,开始向多学科、多维度、多种方法发展;在繁荣拓展期,在研究方向上,体现了由基础理论研究向富有针对性的研究转变,侧重于习近平劳动观研究。同时,在研究数量上,2016年开始出现明显增长,这与学者对2015年7月印发的《教育部 共青团中央 全国少工委关于加强中小学劳动教育的意见》等政策的关注密切相关。但整体而言,在劳动观理论研究上,解读居多,创新较少。

第三,从研究前沿与趋势上看,通过关键词的突现分析,劳动观未来一段时间的研究方向将集中在工匠、劳动、劳模精神的解读及培育,习近平劳动观及马克思主义劳动观等方面。其中马克思主义劳动观的研究曾作为某个阶段的热点,当前也是研究前沿。

5.2 未来展望

从总体上看,近30年学界对劳动观进行了一些有意义的探索,并取得了一定的研究成果。但也不难发现,其深度和广度显然均有待于进一步开拓,研究存在着很大的空间。具体表现在:(1)在劳动思想研究方面,最新研究成果更多是基于习近平新时代中国特色社会主义思想的组成部分来探析习近平劳动观的来源、内容、价值等,或侧重于某个维度的习近平劳动观研究,如辩证维度、民生意蕴等,缺少育人导向的整体构建新时代劳动观理论研究思维。(2)在劳动教育研究方面,现有研究较多关注劳动精神、劳模精神的培育和践行,开展新时代劳动教育路径探究等方面研究较多,在“用什么劳动观教育”“需要怎样的劳动教育观”等问题上发力不足。(3)在劳动幸福研究方面,该类研究在一定程度上回答了“用什么劳动观教育”的问题,但在劳动幸福观意蕴阐释与理论体系构建上,从目前已有的研究成果来看,仍有很大的研究空间。同时,劳动幸福方面在研究热点上有一定体现,但其后续影响力不足,未在研究前沿上表现出明显发展趋势。由此可见,劳动幸福不仅是学界在劳动观研究上的一个热点方向,也是未来劳动观理论研究方面的一个创新点。

——评《当代中国青年幸福观及其培育研究》