公路交通对城市旅游经济存在空间溢出效应吗?

——以长江经济带为例

郭向阳 明庆忠 丁正山

交通往来是人类亘古不变的需求,现代旅游业发展与交通运输业紧密相连。区域交通建设不仅是旅游资源开发和旅游节点壮大的前提,也是衡量旅游业发达程度的重要标志(1)郭向阳、穆学青、明庆忠《云南省旅游经济与交通系统耦合空间态势分析》,《经济地理》2017年第9期,第201页。。无论是交通方式变革还是交通技术突破,均对区域旅游空间格局演变产生深刻影响(2)汪德根、钱佳、牛玉《高铁网络化下中国城市旅游场强空间格局及演化》,《地理学报》2016年第10期,第1784页。。近30年来,长江经济带作为中国重要的对内对外开放带,其创造的经济总量占全国总量的40%以上(3)陆大道《长江大保护与长江经济带的可持续发展——关于落实习总书记重要指示,实现长江经济带可持续发展的认识与建议》,《地理学报》2018年第10期,第1829页。。现阶段长江经济带正处于绿色发展、创新转型的关键时期。旅游业具有产业关联性强、环境污染小和“一业兴百业”的行业特质,是许多国家和地区实现产业结构升级的重要突破口,对区域国民经济提质增效及绿色发展具有重要的影响。长江沿线各地独具特色的旅游资源优势,为把长江沿线培育成为黄金旅游带提供了条件,且旅游产业在长江经济带建设中具有举足轻重的地位。旅游系统由客源地、目的地和旅游通道三部分组成,其中旅游通道是以交通系统为载体连接旅游系统供需两端的桥梁。公路交通具有影响力大、覆盖面广的产业服务属性,其运输效率直接影响着旅游业服务供给质量优劣和产业效率的高低。在以“转型升级、提质增效”为主线的旅游业发展背景下,长江经济带公路交通促进了城市旅游经济增长吗?公路交通发达度对城市旅游经济是否存在显著的空间溢出效应?科学地探索长江经济带公路交通发达度对城市旅游经济影响的空间效应具有重要的实证研究价值。

鉴于公路交通系统建设与城市旅游经济发展存在着天然的空间耦合性,学界基于不同的关注角度对公路交通、城市旅游经济及公路交通对城市旅游经济的影响作了相关研究。在公路交通研究方面,主要包括公路交通可持续性评价(4)张生瑞、邵春福、严海《公路交通可持续发展评价指标及评价方法研究》,《中国公路学报》2005年第2期,第74-78页。、公路交通可达性(5)吴威等《长江三角洲公路网络的可达性空间格局及其演化》,《地理学报》2006年第10期,第1065-1074页。、公路交通运输效率(6)刘宏伟等《中国公路运输全要素生产率时空演化及区域竞争——基于Hicks-Moorsteen指数框架》,《地理科学》2017年第11期,第1640-1648页。、公路交通与经济发展耦合协调(7)丁萌萌等《安徽省公路交通与经济发展水平测度及协调性研究》,《长江流域资源与环境》2018年第3期,第503-513页。、高速公路交通流(8)靳诚等《基于高速公路联网收费数据的江苏省交通流动特征与影响因素》,《地理学报》2018年第2期,第248-260页。、公路交通环境脆弱性(9)杨晴青等《秦巴山区乡村交通环境脆弱性及影响因素——以陕西省洛南县为例》,《地理学报》2019年第6期,第1236-1251页。等;研究方法涉及可达性评价模型、综合指数模型、社会网络分析、耦合协调模型等定量评价模型与方法(10)《中国公路学报》编辑部《中国交通工程学术研究综述·2016》,《中国公路学报》2016年第6期,第117-119页。。城市旅游经济是旅游地理学研究的热点问题。以往研究多选择典型旅游地为研究案例,以空间不平衡发展理论为基础,注重区域旅游经济的协调均衡发展(11)吴媛媛、宋玉祥《中国旅游经济空间格局演变特征及其影响因素分析》,《地理科学》2018年第9期,第1491-1498页。;研究尺度由全国尺度(12)方叶林等《基于PCA-ESDA的中国省域旅游经济时空差异分析》,《经济地理》2012年第8期,第149-154、35页。向县域等微观尺度细化(13)张子昂等《浙江省县域入境旅游时空跃迁特征及驱动机制》,《地理研究》2016年第6期,第1177-1192页。;研究方法由早期的相关性多元回归分析(14)马仁锋等《浙江旅游经济时空差异的多尺度研究》,《经济地理》2015年第7期,第176-182页。向地理加权回归模型(15)郝金连、林善浪、王利《长江经济带入境旅游经济时空格局动态性——基于ESDA&GWR法》,《长江流域资源与环境》2017年第10期,第1498-1507页。、地理探测器模型(16)阮文奇等《中国赴泰旅游需求时空分异及其影响因素》,《旅游学刊》2019年第5期,第76-89页。等空间计量模型转向。此外,区域旅游经济空间分异的影响因素及动力机制也是研究的重点。公路交通对旅游发展的影响主要涉及到公路交通对旅游需求、旅游效率、旅游地空间结构演变、游客满意度的影响等方面(17)王兆峰、徐赛《不同交通方式对旅游效率的影响与评价——以张家界为例》,《地理科学》2018年第7期,第1148-1155页。。随着研究的不断深入,交通基础设施跨区域溢出效应对旅游业影响逐渐成为学界的研究热点(18)张茜、赵鑫《交通基础设施及其跨区域溢出效应对旅游业的影响——基于星级酒店、旅行社、景区的数据》,《经济管理》2018年第4期,第118-133页。。

综上,以往研究基于公路交通对旅游发展的影响作了有益探讨,但仍存在以下问题。(1)公路交通对城市旅游经济影响的研究方法虽逐渐由定性转向定量,但较少考虑区域旅游经济发展的空间相关性,且采用空间计量模型进行分析时缺少对不同模型的优选,关于城市旅游经济空间效应的解析也有待深化。地理学第一定律认为距离相近的事物关联更紧密(19)W. R. Tobler,“A computer movie simulating urban growth in the Detroit region,”Economic Geography 46,no.2 (June 1970): 236.,旅游地是多种相互联系的功能要素聚集并不断调整的复合地理系统,忽略空间因素势必导致交通因素对城市旅游经济影响评估结果出现偏差。(2)从现有文献来看,以往鲜有关于公路交通跨区域溢出效应对城市旅游经济的影响研究,且公路交通与城市旅游经济的空间关联及交互作用研究还有待深化。随着长江经济带公路交通网络化与一体化发展能够给区域旅游发展带来显著的影响,合理布局公路交通系统以促进城市旅游经济提质增效发展,已成为统筹长江经济带交通设施建设与城市旅游经济协调发展的重要议题。

有鉴于此,本文以长江经济带130个地理单元为样本,采用空间分析、双变量关联检验模型、空间面板杜宾模型方法,研究2000-2018年长江经济带公路交通发达度与城市旅游经济的空间格局,基于双变量空间关联视角验证公路交通发达度与城市旅游经济空间集聚模式,运用空间计量面板模型揭示长江经济带公路交通对城市旅游经济影响的空间溢出效应。一方面,为探究长江经济带公路交通与城市旅游经济的空间格局及关联模式提供公路交通要素对城市旅游经济产生空间溢出效应的新证据;另一方面,丰富公路交通对城市旅游经济影响的研究内容,为区域公路交通供给质量提升与城市旅游高质量可持续发展提供科学依据。

一 理论基础:公路交通对城市旅游发展的影响机理

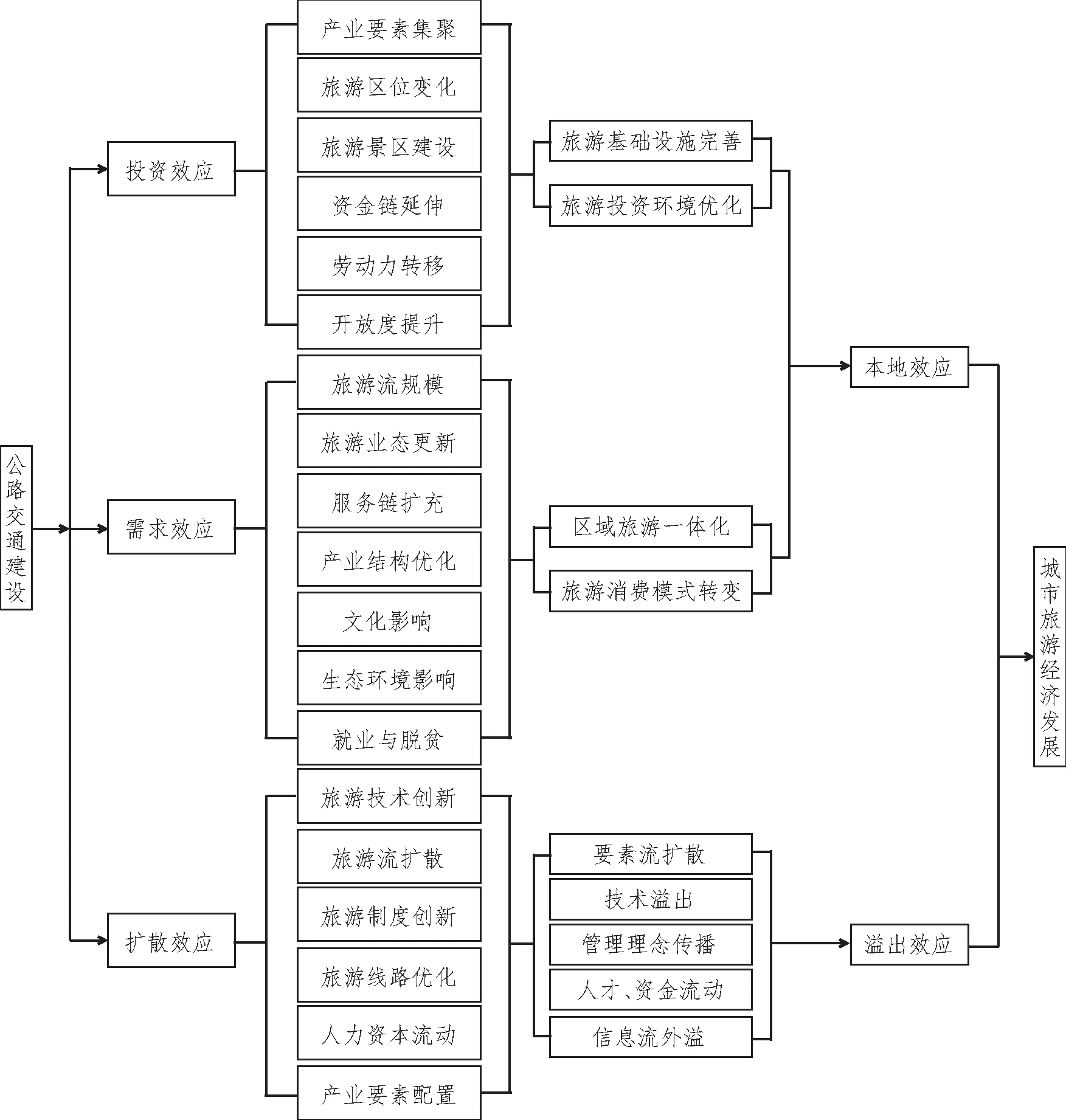

公路运输是一种机动灵活、简捷方便的运输方式,尤其在实现“门到门”的运输中其重要性更为显著。公路交通作为区域间物质能量流、资金流、劳动力流、信息流,尤其是旅游客流传导的重要通道载体,在促进旅游地投资环境优化、服务功能提升、区域旅游一体化发展方面发挥着重要作用。本文认为公路交通主要通过投资效应、需求效应和扩散效应等作用方式对城市旅游经济产生影响(见图1)。

图1 公路交通对城市旅游发展的影响机理

(一)投资效应

旅游投资是旅游地基础设施建设和旅游资源规模性、集群式开发的重要保障。首先,旅游地公路交通网络完善和服务功能优化,有利于降低区域间产业要素流、旅游客流流动的时间成本,对区域旅游资源组团式开发和旅游可持续发展具有重要的影响(20)陈方、李俊芳、戢晓峰《高铁对区域旅游交通可达性格局的影响分析》,《交通运输系统工程与信息》2016年第4期,第225-230、247页。,从而加速旅游资本要素、劳动力流在重要旅游节点形成集聚,并对周边地带产生涓滴效应;其次,公路交通网络优化有助于引导目的地旅游资源的集群式或规模性开发(21)郭向阳等《旅游地快速交通优势度与旅游流强度的空间耦合分析》,《地理研究》2019年第5期,第1121页。,降低旅游企业的投资风险,更快地将旅游地资源本底优势转化为经济效益,形成区域旅游“组合拳”竞争优势,提升目的地旅游综合实力;第三,公路交通的机动灵活性是景区(点)间、区域间旅游合作的重要支撑载体,有助于提升本地旅游对外开放联系度,为吸引旅游企业打造优良投资环境,促进旅游地在区域旅游合作中发挥投资“洼地”效应。

(二)需求效应

需求是指人们在某一特定时期内,在各种可能的价格下愿意并且能够购买某个具体商品的数量。现代公路交通网络化、智慧化发展为游客出行提供诸多便利,增进区域间连通性,刺激旅游总需求量增加,改变着人们的旅游经历和旅游消费模式,促进区域旅游合作加深。首先,区域间公路交通网络密度增大,降低了游客在景点间或目的地间周转换乘的时间成本,在旅游主体“行游比”降低驱使下,旅游极核的旅游流规模效应凸显,有利于拓展与延伸旅游目的地客源市场范围(22)郭建科等《哈大高铁对东北城市旅游供需市场的空间效应研究——基于景点可达性的分析》,《地理科学进展》2016年第4期,第508-512页。。其次,公路交通服务功能优化能够加速旅游产品业态更新,创造旅游新供给和新业态,扩大旅游需求总量,如自驾车(房车)旅游、乡村旅游、交通文化旅游方兴未艾,逐渐成为移动的景观和体验性的旅游产品业态;同时,在公路交通发展驱使下,旅游需求增加对目的地服务链扩充、产业结构升级产生良性胁迫或倒逼效应。再次,公路交通的资源优化配置功能与经济联动增长属性能够将旅游发达区的先进发展经验、管理模式、产业要素流传送或分流到经济欠发达地区,帮扶经济欠发达地区脱贫致富,缓解就业、教育等社会问题。最后,公路交通具有文化传播功能,促进文化交流融合与文化变迁,引发地方文化重构,但在全球化背景下也会引来外来文明对本地文化的冲击。此外,生态景观公路与绿道系统建设能够改善旅游地生态环境质量,拓展生态旅游消费领域,但当自驾游流量超过旅游地合理环境容量阈值时,也会对生态系统造成扰动和冲击(23)李欣《高速公路建设对生态环境的影响及治理措施》,《交通世界》2019年第10期,第162-163页。,导致旅游地生态系统遭受破坏,旅游吸引力下降。

(三)扩散效应

扩散作用是区域各旅游节点间的一种基本作用力,推动区域旅游空间不断演变更替(24)陈浩、陆林等《都市圈旅游空间研究》,科学出版社2017年版,第65-66页。。首先,公路交通系统本身的空间溢出效应与廊道效应能够打破区域旅游活动发生的边界效应,加速人力资本、产业要素流、信息流的空间外溢与扩散,提升产业要素再配置效率,促使旅游极核邻近地区共享旅游发展的益处,对周边地带产生辐射与示范效应;其次,快速公路交通系统的时空压缩效应与空间组织协同效应,有利于打破旅游流距离衰减规律理论,促使产业要素流扩散强度随距离减弱的特征逐渐弱化,进一步拓展了旅游地客源市场,旅游主体扩散效应显著,并催生次级旅游极核和次级旅游节点的诞生,重塑区域旅游空间结构(25)郭向阳等《云南省区域旅游空间结构演变研究》,《山地学报》2017年第1期,第78-84页。;最后,公路交通除了作为空间组织的一个重要载体,其对旅游地旅游线路优化、旅游形象塑造和先进管理理念、旅游制度创新及传播发挥着重要作用,以游客或人力资本为载体所携带的先进旅游知识形态、技术、信息等要素,通过交通系统的空间传递与扩散作用,一方面能够提升周边地带旅游产业效率(26)魏丽、卜伟、王梓利《高速铁路开通促进旅游产业效率提升了吗?——基于中国省级层面的实证分析》,《经济管理》2018年第7期,第72-90页。,另一方面对区域旅游要素空间优化发挥着“多米诺”效应,推动区域旅游空间结构趋向“多中心、网络化和一体化”方向均衡发展。

二 研究方法与指标构建

(一)研究区域概况

长江经济带是中国战略支撑作用最大的内河经济带,以亚热带季风气候为主,地势西高东低,横跨中国地形的三大阶梯,是高等级自然和文化遗产旅游资源集中分布地,是中国旅游业改革发展的先行示范区,旅游业对外开放的前沿区。一直以来,长江经济带旅游在中国旅游业中的地位举足轻重,旅游总收入由2000年的3438亿元增长到2018年的91035亿元,旅游接待总人次由2000年的4.925亿人次上升至2018年的76.906亿人次,年均分别增长19.96%和16.50%。同时,公路交通发展迅速、高速公路通车里程由2000年的5746 km增长至2018年的55691km,年均增长13.45%(27)数据来源于国家统计局(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/)和中国统计信息网(http://www.tjcn.org/。),城市旅游经济与公路交通建设均呈现快速发展态势。本文研究长江经济带共计130个地理单元(28)研究单元主要包括上海市、重庆市2个直辖市,安徽省16个地级市,贵州省6个地级市和3个自治州,云南省8个地级市和8个自治州,湖北省12个地级市、1个自治州、3个省直管县级市和1个林区,湖南省13个地级市和1个自治州,江苏省13个地级市,江西省11个地级市,浙江省11个地级市,四川省18个地级市和3个自治州,共130个研究单元。。

(二)研究思路与研究方法

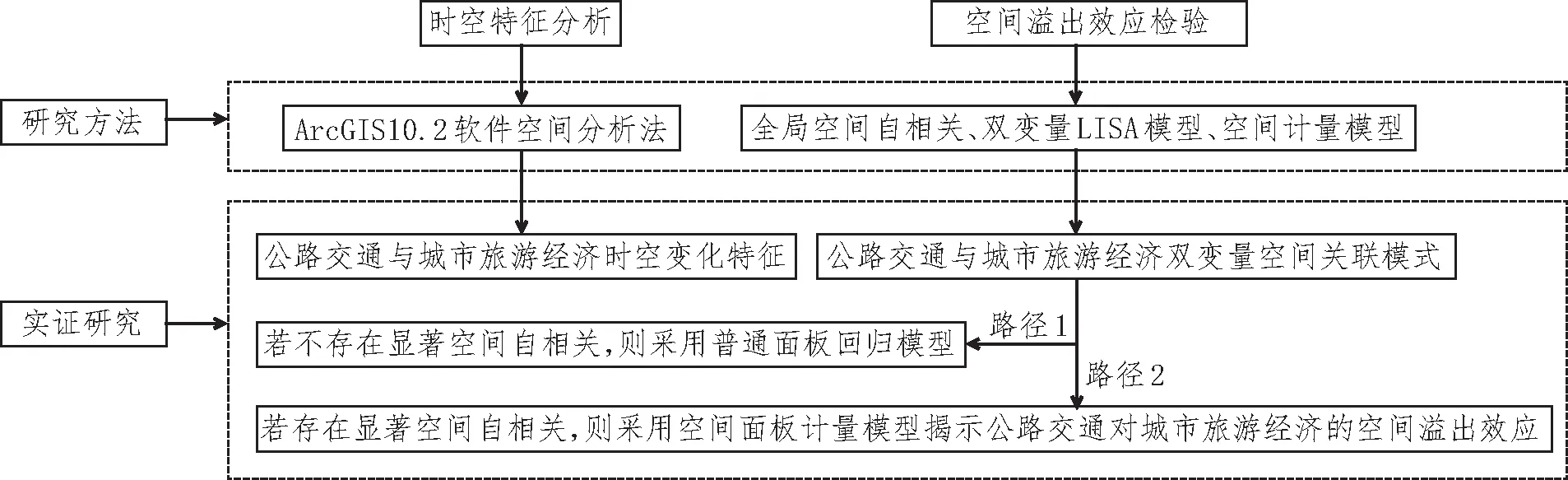

1.研究思路

本文研究思路遵循“理论基础构建→时空特征探究→空间关联模式验证→空间效应揭示”的研究主线(见图2)。首先,在构建公路交通对城市旅游经济影响机理框架基础上,分别对长江经济带公路交通发达度、城市旅游经济的时空格局特征进行探究;其次,运用双变量LISA模型探究交通发达度和城市旅游经济的空间集聚模式;最后,在验证双变量是否存在空间关联的前提下,决定是否采用空间面板杜宾模型考量长江经济带公路交通发达度对城市旅游经济影响的空间溢出效应及作用路径。

图2 研究技术路线

2.研究方法

(1)双变量LISA模型

双变量LISA模型能够科学有效地揭示两种地理要素的空间关联模式(29)李平星、陈雯、孙伟《经济发达地区乡村地域多功能空间分异及影响因素——以江苏省为例》,《地理学报》2014年第6期,第802页。。本文采用双变量全局空间自相关(Bivariate Moran’sI)判定长江经济带公路交通发达度与城市旅游经济的空间关联特征。其具体运算公式见Luc Anselin的研究(30)Luc Anselin,“Local indicators of spatial association—LISA,” Geographical Analysis 27,no.2 (April 1995): 93-115.。

(2)空间面板杜宾模型

空间面板模型包括空间面板滞后模型(SPLM)、空间面板误差模型(SPEM)以及空间面板杜宾模型(SPDM)。空间面板杜宾模型(SPDM)是SPLM和SPEM的组合扩展形式,是考察地理事物空间关联性的主要模型,它同时涵盖了内生交互项,也涵盖了外生交互项(31)魏素豪等《中国农业竞争力时空格局演化及其影响因素》,《地理学报》2020年第6期,第1291-1292页。。本文用其揭示公路交通发达度对城市旅游经济影响的空间溢出效应,SPDM的表达式为:

(1)

Yit(Yjt)、Xit(Xjt)分别为第t年单元i(j)研究单元城市旅游经济和公路交通发达度的观测值;Wij为空间权重矩阵;β为自变量的待估参数向量;ρ为城市旅游经济的空间滞后系数;φ为公路交通发达度的空间回归系数;μi、νt分别代表空间效应和时间效应;εit为服从独立同分布的随机误差项。当φ=0,ρ≠0时,式(1)为空间面板滞后(SPLM)模型;当φ+ρβ=0时,式(1)为空间面板误差(SPEM)模型。需要说明的是,直接效应表示研究单元i的公路交通发达度对本地区旅游经济的影响;间接效应表示研究单元i的公路交通发达度对其邻近区域旅游经济的影响。在不考虑诱发效应的情况下,公路交通发达度对城市旅游经济的影响总效应等于直接效应和间接效应(溢出效应)之和(32)马卫等《丝绸之路沿线交通基础设施空间经济溢出效应测度》,《经济地理》2018年第3期,第23-24页。。

(三)变量设定与数据来源

城市旅游经济是城市旅游投入要素转化为本地整体效益的综合表征。城市旅游经济增长不仅与交通基础设施建设密切相关,还与其他相关因素关系密切。根据本文研究目的,选取城市旅游经济为被解释变量;公路交通发达度为核心解释变量;依据上文理论分析,并在梳理相关研究文献(33)郭悦、钟廷勇、安烨《产业集聚对旅游业全要素生产率的影响——基于中国旅游业省级面板数据的实证研究》,《旅游学刊》2015年第5期,第14-22页;王龙杰、曾国军、毕斗斗《信息化对旅游产业发展的空间溢出效应》,《地理学报》2019年第2期,第368-369页;Yaping Liu, Yinchang Li, Parnpree Parkpian, “Inbound tourism in Thailand: Market form and scale differentiation in ASEAN source countries,”Tourism Management 64, no.1 (February 2018): 22-36.基础上,选取经济发展水平、旅游资源禀赋、旅游产业集聚、信息化水平、对外开放度作为控制变量。

1.被解释变量

根据研究目的,设定城市旅游经济为被解释变量,重点考量公路交通对城市旅游经济影响的空间效应。旅游总收入是旅游接待部门(或国家、地区)在一定时期内通过销售旅游商品而获取的全部货币收入,本文用旅游总收入(lnincome)表征城市旅游经济。旅游总收入包括国内旅游收入(亿元)和外汇旅游收入(美元)。首先,作者按照当年平均汇率水平,将外汇旅游收入部分转化为人民币计价;其次,将转化为人民币计价的外汇旅游收入部分与国内旅游收入部分相加得到旅游总收入;最后,按照GDP平减指数,将长江经济带130个研究单元各年份旅游总收入调整为2000年不变价格水平(34)田雅娟、刘强《中国旅游业发展对农村贫困减缓的效应及其影响因素》,《旅游学刊》2020年第6期,第42-43页。。

2.核心解释变量

设定公路交通发达度为核心解释变量。考虑到公路交通设施作为公共物品,其建设投资决策的制定并不一定遵循利润最大化原则,而是需要考虑社会整体效益,鉴于用货币形式衡量的投资额对其规模进行研究具有一定的偏差性和滞后性,本文采用实物形式的变量进行表征,其中公路交通发达度具有较高的适应性和普适性,采用公路密度表征。

3.控制变量

(1)经济发展水平(lngdp)。经济发展水平能够从供需两侧影响旅游地建设,用人均GDP表征(元/人),采用GDP平减指数以2000年为基期折算得到。(2)旅游产业集聚(lnagg)。本文借鉴安烨和钟廷勇基于区位熵的文化创意产业结构专业化分析方法,对旅游产业集聚程度进行测度(35)即旅游产业集聚指数aggit=(incomeit / gdpit)÷(incomet / gdpt),它表示第i市t时期旅游收入占全市GDP的比重与全区旅游收入与全区GDP比重的比值,衡量了i市旅游产业在全区所占市场份额(%)。参见:安烨、钟廷勇《吉林省文化创意产业规模、结构的时空分布和趋势——基于信息熵和区位熵的分析》,《税务与经济》2012年第5期,第110-111页。。(3)旅游资源禀赋(lnres)。旅游资源等级和集聚性能影响旅游流集聚规模,选取4A级以上旅游景区数量(赋权1)、国家风景名胜区(赋权2)和世界自然文化遗产地(赋权4)加权求和表征。(4)信息化水平(lninfor)。信息技术革新有利于旅游业信息资源共享,促使旅游业拥有更大的服务半径,降低信息传输成本,创新旅游产品业态,改善游客旅游消费模式,提升旅游企业全要素生产率,选用移动电话交换机容量来表征(万户)。(5)对外开放度(lnopen)。对外开放度的提升,一方面有利于优化旅游资本结构和技术扩散,另一方面有助于旅游企业获取全球化带来的先进生产要素与管理经验(36)郭向阳、明庆忠、丁正山《中国旅游业与城镇质量协调度空间特征及驱动力识别》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2020年第2期,第79页。,用进出口贸易总额占GDP比重(%)表征。

研究数据主要源自《中国交通地图册》(2001-2019年)、《中国城市统计年鉴》(2001-2019年)、《中国区域经济统计年鉴》(2001-2014年)、《中国城市建设统计年鉴》(2001-2019年)、2000-2018年长江经济带130个研究单元的《国民经济与社会发展统计公报》,对于缺失数据采用插值法进行补齐。

三 公路交通与城市旅游经济时空格局及空间关联性

(一)公路交通发达度空间格局特征

2000-2018年,长江经济带公路交通发达度总体上呈现“东高西低,局部集聚”和“多核心-边缘”式空间特征,其空间格局与地形、经济发展水平、人口分布等具有空间重叠性。(1)2000-2018年,公路交通发达度呈现由“分散”极化到“集聚”组团演进态势,空间格局呈现由长江三角洲地区向长江中游城市群、长江上游城市群梯度递减的特征,且呈现局部集聚现象。长江三角洲地区地势相对平坦、人口密集且经济实力雄厚,自2000年以来,长三角地区公路交通设施建设不断完善,逐渐形成以沪宁、沪杭、杭甬为轴线的“Z”字型交通优势度格局,且随着浙江沿湾发展战略和江苏沿江发展战略的实施,长三角地区公路交通设施发展趋向均质化。长江中游城市群是沪蓉、京珠等多条高速公路的空间交汇地带,其公路交通也较为发达,形成以武汉为交通枢纽的“核心-放射”状格局。长江上游地区的公路交通发达度相对较弱,尤其是乌蒙山区、横断山区、滇西地区和川滇地区及其毗邻地带,地貌复杂、地势起伏较大,且经济发展水平相对落后、生态环境脆弱,多为中国扶贫攻坚战略实施的重点和难点地区。(2)长江经济带公路交通发达度具有明显的“多核心-边缘”式结构特征,逐渐形成以长三角城市群、武汉城市圈、环长株潭城市群、成渝城市群、滇中城市群等为核心,并各自向周边地带等级递减的态势,在多个城市群之间的过渡地带多为公路交通发达度劣势区,且研究期间其空间分布具有空间锁定效应。

(二)城市旅游经济空间格局特征

2000-2018年,长江经济带城市旅游经济总体上呈现“自东向西级差化递减”和“中心城市带动型”的双重特征,其空间格局与旅游资源禀赋、经济实力、交通设施优势度、信息化水平、人口密度等因素呈空间耦合性。(1)2000-2018年,长江经济带城市旅游经济呈现“由东至西级差化过渡”的特征,且由“离散状”极化向“群聚状”均衡演变,城市间旅游经济差距减小。长三角地区旅游资源禀赋、交通优势度、信息化水平和经济实力均处于优势地位,是长江国际黄金旅游带旅游投资和旅游智力的集聚高地,区域旅游国际化和旅游一体化水平较高。长江中游地区城市旅游经济仅次于长三角地区,是长江流域探寻区域旅游业绿色发展模式的重要示范区,拥有武陵山、大三峡、大别山和罗霄山等旅游合作区,城市旅游经济呈现明显的区域集聚效应。长江上游地区城市旅游经济较为滞后,但随着“一带一路”倡议、“西部大开发”和“长江经济带”战略的深入践行,其城市旅游经济提升明显,尤其是成都城市圈、黔中地区呈现出“群聚状”均衡化增长发展态势。(2)长江经济带城市旅游经济呈现“中心城市带动型”的特征,分别以上海、南京、合肥、武汉、长沙、重庆、成都、昆明等国际知名旅游城市为旅游经济发展优势区,呈现各自向周边逐级扩散的层级化特征,形成对邻近地区城市旅游经济的渗透与引领效应。随着长江国际黄金旅游带区域旅游合作加深,中心旅游城市对其邻近地区的带动效应愈益明显。

(三)公路交通发达度与城市旅游经济空间自相关性检验

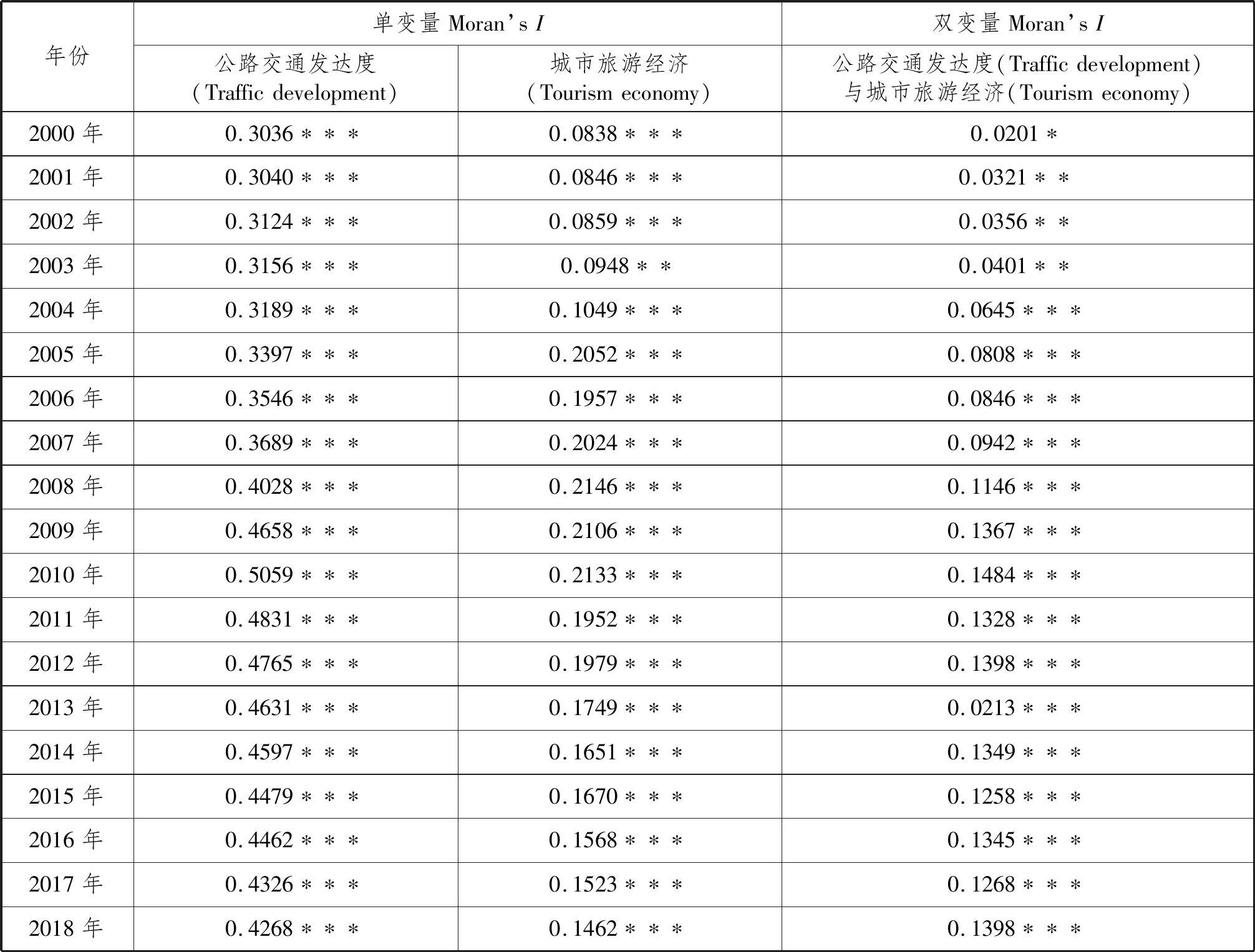

通过测算2000-2018年长江经济带130个研究单元公路交通发达度和城市旅游经济的单变量Moran’sI值及显著性,探究二者的空间关联模式,并采用OpenGeoda软件中的双变量LISA模块测算二者双变量Moran’sI值及显著性,揭示二者之间空间关联集聚特征(见表1)。

表1 公路交通发达度与城市旅游经济的单变量和双变量全局Moran’sI统计值

由表1可知,公路交通单变量Moran’sI值处于0.3036-0.5059之间,且均通过1%的显著性检验,说明长江经济带公路交通发达度呈现高值集聚、低值趋同的分布特征;城市旅游经济单变量Moran’sI值均为正,且至少通过5%的显著性水平检验,说明城市旅游经济呈现显著的空间自相关。公路交通发达度与城市旅游经济的双变量空间关联模式验证结果表明:公路交通与城市旅游经济双变量Moran’sI值均为正,且至少通过10%的显著性水平检验,说明长江经济带公路交通与城市旅游经济空间正相关性显著;公路交通发达度高(低)类型区与城市旅游经济高(低)类型区邻近分布,表明研究公路交通与城市旅游经济关系时不能忽略空间效应的存在。

四 公路交通对城市旅游经济影响的空间计量模型检验

(一)模型识别

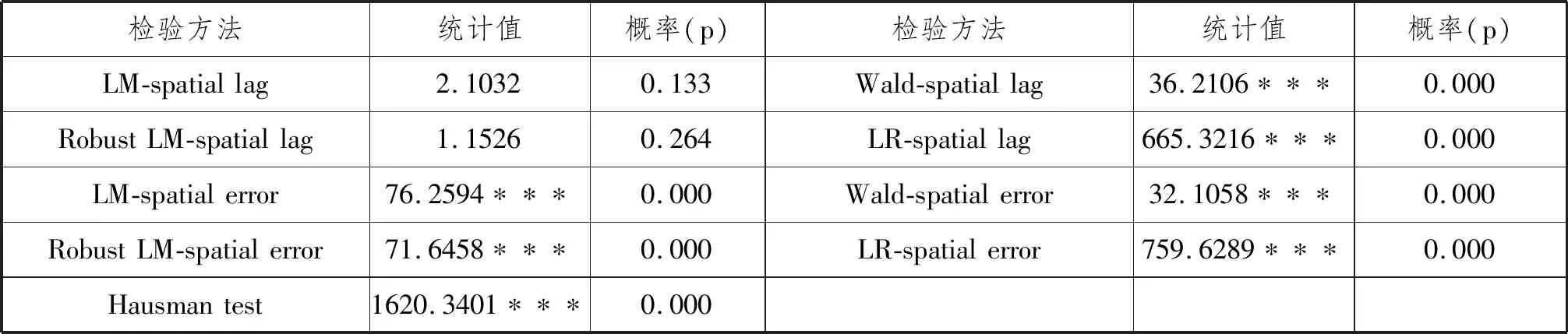

为探究公路交通对城市旅游经济的影响效应,采用Matlab 2016a软件对长江经济带空间面板计量模型进行检验,结果见表2。首先,LM-spatial lag和Robust LM-spatial lag统计量未通过显著性检验;LM-spatial error和Robust LM-spatial error检验结果表明城市旅游经济标准面板模型的空间依赖形式是以空间误差形式存在(spatial error)。其次,Walds和LR统计量均通过了1%的显著性检验,拒绝了SPDM可以简化为SPLM和SPEM的原假设,故采用SPDM模型测度城市旅游经济的空间效应具有合理性。最后,Hausman统计值通过了1%显著性检验,且本文所考察的截面单位为全样本范围,说明固定效应模型更能客观地解释某些个体特性,最终选择空间面板杜宾模型中的固定效应模型进行参数估计。

表2 空间面板计量模型的检验结果

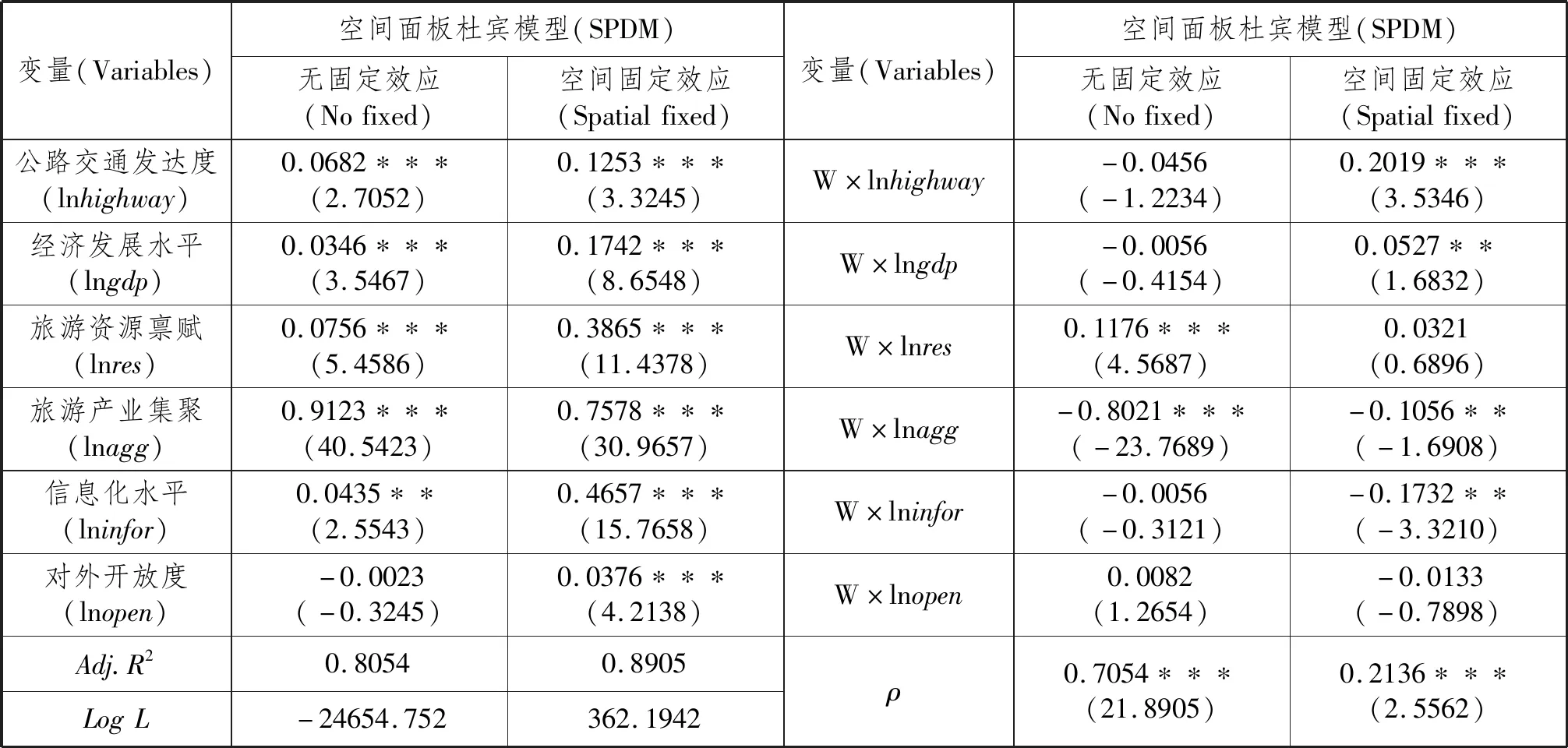

(二)公路交通发达度对城市旅游经济的空间效应分析

采用空间面板杜宾固定效应模型对城市旅游经济空间溢出效应的识别结果见表3。公路交通发达度、经济发展水平、旅游资源禀赋、旅游产业集聚、信息化水平、对外开放度对城市旅游经济均具有正向影响,弹性系数均通过1%的显著性水平检验。公路交通发达度、经济发展的空间滞后系数为正值,表明公路交通、经济发展会对周边城市旅游经济增长产生促进作用;而旅游产业集聚、信息化水平的空间滞后系数为负值。此外,城市旅游经济空间溢出系数ρ为0.2136,且通过了1%显著水平检验,表明长江经济带各城市单元旅游经济存在显著空间关联与依赖特征,城市旅游经济高值区邻近彼此受益。

表3 长江经济带城市旅游经济的空间面板杜宾模型固定效应估计结果

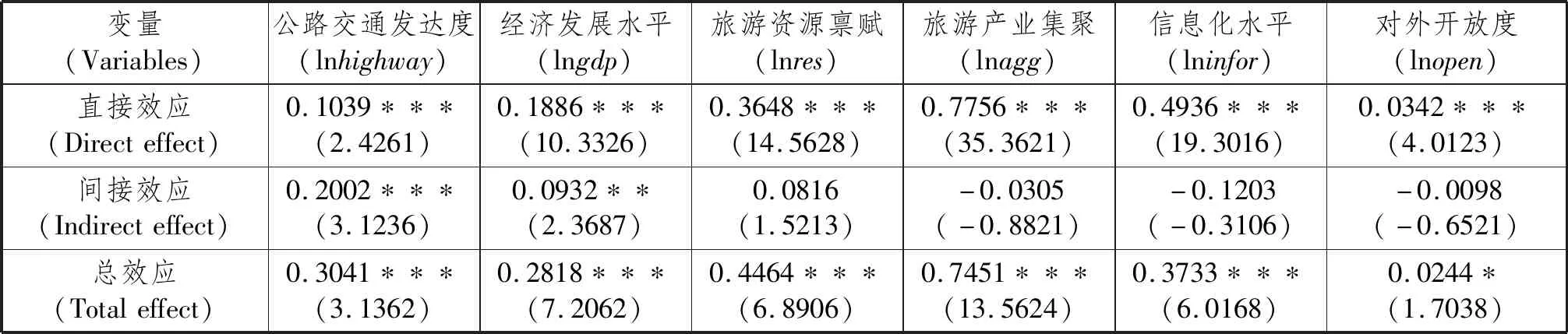

然而表3中空间面板杜宾模型的回归系数并不能完全反映自变量对因变量的影响,只是提供了各城市之间相互作用的一个概念,还需要通过总效应、直接效应和间接效应来进一步考察长江经济带公路交通发达度及各控制变量对城市旅游经济影响的空间效应,采用求偏微分法将总效应分解为直接效应与间接效应(见表4)。

表4 长江经济带公路交通对城市旅游经济影响的空间效应分解结果

在核心变量方面,公路交通发达度(lnhighway)对城市旅游经济存在显著的正向直接效应和间接效应,均通过1%显著水平检验。本地公路交通发达度每提升1%,本地及其周边地区旅游经济分别增长0.1039%和0.2002%,且间接效应大于直接效应,表明公路交通的空间溢出效应较为显著。随着长江经济带公路交通(尤其是高速公路)网络优化演替及服务能级提升,其“弱空间”、“去地理”功能解构,重塑并优化了以往城市旅游产业要素配置的方式和地理单元旅游强度联系的模式,为城市旅游经济与交通要素系统的共生耦合发展提供了可能性,促使公路交通的跨区域溢出效应对邻近地区城市旅游经济增长产生新动能。该研究结论一方面提供了公路交通对城市旅游产业的促进作用及空间溢出效应的直接量化证据,另一方面丰富了地理学视角下交通与旅游空间相互作用关系的研究内容与方法体系,有利于在交通与旅游融合、高质量发展的新时代背景下,强化旅游业与交通协调发展的学理认知,为长江经济带旅游业提质增效与交通系统优化布局提供科学借鉴。

在控制变量方面,经济发展水平(lngdp)、旅游资源禀赋(lnres)、旅游产业集聚(lnagg)、信息化水平(lninfor) 和对外开放度(lnopen)均对本地区城市旅游经济产生正向促进作用。其中,旅游产业集聚对本地城市旅游经济的正向影响效应最大,旅游产业集聚能有效整合优化旅游地产业要素的空间组织形式,形成旅游发展的规模经济和集聚效应,旅游产业集聚度每提升1%,本地城市旅游经济相应增长0.7756%。信息化水平和旅游资源禀赋对本地城市旅游经济的影响系数大小分别处在第二、三位;经济发展水平提高能促进城镇居民生活方式和消费结构的转变,刺激本地居民休闲旅游等多样化需求,其对本地城市旅游经济的影响也显著为正(影响系数为0.1886);对外开放水平对本地城市旅游经济的影响系数最小;经济发展水平对周边地区城市旅游经济的间接效应系数为0.0932,通过了5%显著性检验,经济发展水平从供需两端促进城市旅游经济增长,本地人均GDP每提升1%,邻近地区城市旅游经济相应增长0.0932%;信息化对城市旅游经济的间接效应系数为-0.1203,未通过显著性检验,这与王龙杰的研究一致(37)王龙杰、曾国军、毕斗斗《信息化对旅游产业发展的空间溢出效应》,《地理学报》2019年第2期,第373页。。信息服务业存在着典型的“索洛悖论”,长江经济带不同区域信息化设施对城市旅游经济的作用机制迥异,加之不同区域人口密度、经济发展水平差异会导致信息化设施的利用率、维护成本不同;本地旅游资源禀赋、对外开放度分别对周边地区城市旅游经济产生正向和负向效应,但均不显著。

五 结论与政策启示

(一)结论

在“交通强国”战略和旅游业“提质增效、转型升级”的优质旅游发展背景下,考量交通基础设施对旅游发展的空间溢出效应成为新的科学命题,这对服务国家重大发展战略,优化长江经济带交通设施与旅游要素空间优化具有重要实践价值。交通基础设施具有典型的网络化及外部性特征,在区域旅游转型升级过程中充当着发动机的角色,使得学术界对交通系统的旅游影响力和作用机制的关注度不断提升。本文以长江经济带130个地理单元为研究对象,通过构建公路交通对城市旅游经济影响机理框架,并运用双变量LISA模型验证二者存在显著空间关联基础上,采用空间面板杜宾模型解析公路交通对城市旅游经济影响的空间溢出效应,考量在公路交通影响机制下城市旅游经济空间溢出效应及作用路径,提供了经济带区域尺度下交通系统支撑城市旅游经济空间溢出效应的新证据。

1.长江经济带公路交通发达度总体水平不断提高,公路交通发达度空间分布呈现“东高西低,局部集聚”和“多核心-边缘”式结构特征,其空间格局与地形起伏度、经济实力、人口密度等因素具有显著的空间重叠性,体现了自然地理因素和人文因素对区域交通基础设施空间布局的双重影响。

2.长江经济带城市旅游经济总体水平逐渐提升,其空间分布呈现“自东向西级差化递减”和“中心城市带动型”的特征,城市旅游经济空间格局与公路交通优势度、旅游资源禀赋、经济实力、信息化水平、人口分布等因素具有明显的空间耦合性,表明公路交通基础设施仅是影响城市旅游经济发展的重要驱动因素,城市旅游业是复杂且综合性较强的产业体系,其系统内部要素结构调整及提质增效发展受区域内其他因素的影响。

3.公路交通发达度与城市旅游经济的双变量Moran’sI值为正,且至少通过10%的显著性水平检验,说明二者存在显著空间依赖性,公路交通发达度高(低)类型区与城市旅游经济高(低)类型区邻近分布,这契合地理学第一定律的“相近的事物关联更紧密”,表明研究公路交通发达度对城市旅游经济作用关系时不能忽略空间因素。

4.长江经济带公路交通(lnhighway)对城市旅游经济存在显著空间溢出效应,旅游经济高值区邻近彼此受益,且城市旅游经济正向空间溢出效应具有较强的稳健性。究其作用机理可知,一方面公路交通(尤其是高速公路交通)系统在区域旅游发展中充当着重要桥梁和通道功能,公路交通通过其网络优化、可达性和服务能级提升加速区域内部和区际之间旅游要素流的流动传导与优化配置,增进区域旅游生产要素的流动与累积,并以“串珠”式催生新的旅游节点发展壮大;另一方面,公路交通(尤其是高等级公路)网络状优化演替能够缩小旅游发达区与欠发达区的差距,使旅游欠发达区的资源本底优势转化为整体效益优势,能够打破区域固有“核心-边缘”式不平衡旅游发展格局,引导旅游目的地空间结构趋向“多中心、网络化和一体化”方向均衡发展。交通系统通过集聚效应不断累积区域自身旅游发展实力,并通过其轴向扩散效应对周边地带旅游业发展产生涓滴效应。在“循环累积因果”效应影响下,周边地区旅游业发展不断形成自身旅游要素累积优势,其又借助交通系统通过“反哺效应”为本地及其周边旅游发展提供旅游产业信息、技术、人才等供给侧要素,通过体制化旅游交流与合作逐渐形成可持续的区域旅游协作体系,从而实现地区间在旅游产业人才、技术与管理水平以及其他生产要素的共建共享,促进区域整体旅游产业效益提升。

5.经济发展水平(lngdp)、旅游资源禀赋(lnres)、旅游产业集聚(lnagg)、信息化水平(lninfor)和对外开放度(lnopen)均对城市旅游经济产生正向效应,印证了上文的理论假设。其中,旅游产业集聚对城市旅游经济正向影响效应最大,表明适度的旅游产业集聚能有效整合旅游地产业要素的空间组织形态,产生规模经济和集聚效应;信息化水平和旅游资源禀赋对城市旅游经济的影响也不可忽视;对外开放水平对城市旅游经济的影响系数最小,表明长江经济带内部跨区域旅游合作仍有待加强;旅游资源禀赋对周边城市旅游经济的溢出效应为正,但不显著,归因于跨区域旅游合作机制体制未完全建立和旅游基础设施的服务本地化特征;信息化对周边城市旅游经济的空间溢出效应不明显;旅游产业集聚对周边城市旅游经济的空间溢出效应表现为负向性,主要由于空间竞争效应及地理距离衰减规律屏蔽效应的存在,加之城市旅游发展尚未真正形成集聚效应,导致其对周边地区旅游发展的扩散或涓滴效应未得到释放。需要说明的是,公路交通因素虽已成为城市旅游经济增长的重要驱动力量,但不是影响城市旅游经济发展的唯一因素,应针对不同区域的发展实际,着力将跨区域交通设施建设与旅游资源整合、旅游市场拓展、旅游信息化水平提升、旅游基础设施建设、经济实力提高、对外旅游联系网络拓展、生态环境保护等通盘考量,全面推动长江经济带旅游业信息化、一体化和国际化进程,提升其旅游业发展的比较优势和综合竞争力。

(二)政策启示

鉴于长江经济带公路交通发达度对城市旅游经济存在显著正向溢出效应,尤其是在长江经济带已成为国家发展的重要战略区域,“长江国际黄金旅游带”建设逐渐提上日程的背景下,有必要继续以交通基础设施投资作为实施积极财政政策的重要手段。为促进长江经济带交通系统建设与城市旅游业高质量协调发展,提出以下政策与建议。

1.注重二者功能布局互动,相关规划对接。鉴于长江经济带公路交通与城市旅游经济存在显著的空间依赖特征,未来应强化二者功能布局互动,重点加强相关规划对接,将交通建设规划与旅游资源开发、经济社会发展、城乡建设、土地利用、基础设施建设、生态环境保护、乡村振兴等规划相衔接,确保经济带交通建设、旅游开发与经济发展、人口、资源、环境相协调,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

2.积极发展多式联运,发挥公路交通与其他交通方式互联互通的联动效应。应注重高速铁路、民航运输对公路交通的带动作用,积极将高速公路进出口与航空港、高铁站点进行互联互通及有效衔接,压缩旅游要素及旅游客流跨区域传导流动的时间与费用成本。此外,强化旅游资源富集区干线通道规划建设,加快川藏铁路、沿江高铁、渝昆高铁、西(宁)成(都)铁路等重大工程规划建设,注重发挥高速铁路和公路协同发展,构筑联通区域中心旅游城市、特色旅游目的地(景区)、高铁站以及机场区域的便捷公路旅游通道网络,着力实现跨区域交通基础设施有效衔接与联合运营,构筑长江经济带互联互通的综合旅游交通体系。

3.创新旅游产品业态,推动形成现代旅游产业体系。一方面,应加强干线交通沿线及站点周边地区旅游产业与文化(历史文化、地域特色文化、民族民俗文化、传统农耕文化等)、工业、农业、林业、体育、金融、教育等多元产业的融合发展,培育建设一批文化旅游、体育旅游、医疗健康、研学旅游、康养旅游等新产品新业态,在旅游产品供给侧实现由单一的观光式产品向高端的休闲体验式现代旅游产品转变;另一方面,应积极致力于旅游大数据、旅游智能服务等方面的技术创新,充分利用科技创新对旅游服务便利化、旅游管理智慧化、旅游业态多元化的推动作用。

4.注重旅游公共服务基础设施完善及旅游品质提升。一方面,应构建连接区域间的全域旅游交通体系,加快停车场、旅游标识、无障碍设施建设,完善公共休闲设施、旅游集散与咨询服务体系等;另一方面,应积极制定完善旅游产品业态、旅游要素设施、旅游公共服务、生产运营管理、市场监督管理等旅游标准体系。

5.强化政策支持引导。加强对宏观交通建设与旅游规划的引领,同时加强财政金融、旅游用地、旅游品牌营销、旅游人才等方面的政策支持和保障。

鉴于长江经济带上、中、下游地区公路交通与城市旅游经济均存在非均衡发展现象,应重点兼顾长江经济带上、中、下游地区交通基础设施与旅游发展的协同性。

首先,长江下游地区应在公路交通规模达到“量”的基础上,把握好公路交通建设“质”的提升,以区域内核心城市为依托,积极发挥旅游极核对边缘区域的示范效应和引领作用,即注重发挥上海、杭州、苏州、南京和合肥等核心交通节点城市对旅游要素的溢出效应,深化区域内城市旅游相互协作,依托其客运枢纽地位,拓展其枢纽旅游集散功能,推出“高速公路+景区门票”、“高铁+酒店”等快捷旅游路线和产品,提升区域旅游整体竞争优势。

其次,长江中游地区亟需加大城际交通和快速交通系统建设,积极推进长三角地区先进旅游理念、旅游信息创新、旅游人才等要素对长江中游地区的空间扩散,推进自身旅游产品业态创新与产业结构升级,增大城市旅游经济的空间溢出效应。同时,优化旅游投资环境与人才引进政策,提升区域旅游自身发展能力。

最后,由于自然地理因素和经济社会因素的综合制约,长江上游地区公路交通发达度、城市旅游经济发展度与中、下游地区相比仍存在一定差距,未来仍需侧重在交通与旅游要素“量与质”方面做文章。一方面,应充分发挥沿边开放区位优势,加快跨境旅游合作区、边境旅游试验区建设,强化资源整合和联合营销,创新一批连接南亚、东南亚的边境、跨境旅游产品和线路;另一方面,加快长江上游地区开放大通道建设,依托长江黄金水道,构建陆铁、陆空、空铁联运和中欧班列等有机结合的联运服务模式和旅游客流大通道,借助旅游大通道功能推进要素流在区域间的传导与配置效率提升。值得注意的是,因上游地区地势起伏较大,不利于公路等陆路交通网络拓展延伸,应充分发挥公路交通与航空运输的有效衔接,发挥航空运输与高速公路互联互通对旅游要素流的“跨界”空间服务价值。此外,本文研究表明,旅游资源禀赋、产业集聚均对本地旅游经济产生正向效应,旅游资源集群、产业要素的专业化与规模化均能促进城市旅游经济增长。因此,长江上游地区应积极利用旅游信息技术整合优势旅游资源,依托重要交通轴线培育区域内有潜力的旅游增长极或旅游节点,并建立区域内部战略性旅游合作联盟,依托核心城市促使旅游要素回拢,在地理空间形成集聚并发挥其规模效应。这样既可以发挥增长极对旅游要素的集聚作用,又能够“以点带面”发挥交通系统对旅游要素流的扩散效应。一方面,要坚持“科学统筹规划,绿色发展,梯度有效推进”的原则;另一方面,要契合“共抓大保护,不搞大开发”的生态文明发展理念,加大“美丽西部”建设力度,筑牢国家生态安全屏障,力争形成长江经济带大保护、大开放、高质量发展的新格局。