“双高计划”院校办学绩效评估及建设策略

马欣悦 汤霓 石伟平

一 问题的提出

2019年4月教育部、财政部联合下发《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(简称“双高计划”)指出:“集中力量建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群,打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台,支撑国家重点产业、区域支柱产业发展,引领新时代职业教育实现高质量发展。”(1)《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(教职成〔2019〕5号),中华人民共和国教育部网站,2019年4月2日发布,2020年8月11日访问,http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_737/s3876_qt/201904/t20190402_376471.html。从1999年到2019年,高职院校改革经历了从单纯规模扩张到深入内涵建设的20年。在经历了国家示范校、骨干校、优质校的建设周期后,高职院校改革进入了“双高建设”的内涵发展新阶段。

历经20年的改革发展,高职院校取得了长足的进步,但也存在进入发展平台期而难以进一步提高的风险。从“双高计划”院校的遴选标准来看,能够入选“双高计划”的高职院校本身已经具有一定的办学基础和实力,相对于其他高职院校而言,具有“示范性”“引领性”的特点和作用。但不可否认的是,这些院校本身仍然存在一些问题。因此,在“双高计划”建设实施的初期,有必要对这类院校当下的办学水平进行综合诊断和分析,为后续进一步明确建设方案及采取相应策略奠定基础。“双高计划”院校建设的路径一般可以分为两条:一是“自上而下”,即以政策层面的目标、标准或导向为依据,从理论到实践,形成相应的建设策略;二是“自下而上”,即以建设院校的现有发展为基础,分析其与应然目标状态间的差距,针对院校的实际情况进行建设。从“双高计划”的建设原则与目标来看,强化优势,补足短板,分类优化显然是双高建设的必然选择。基于这一选择,就需要对“双高计划”建设院校的SWOT进行判断,同时分析院校不足与标准之间存在的差距,并因地制宜、因时而变地架构不足与标准之间的桥梁。

“双高计划”的推进,可谓是高职院校突破改革发展“平台期”的一柄利剑,但是,如何使这柄“利剑”充分发挥作用,则是当下需要认真探究的问题。基于这个原因,本研究主要通过量化分析的方法,从办学效率的角度出发,对56所“双高计划”院校目前的办学水平进行了分析,并以此为基础提出相应的建设对策。

二 相关研究综述

目前有学者从“双高计划”院校特点、建设策略的角度对“双高计划”建设情况进行了分析。现有分析主要从建设单位分布、结构特征、地域特征(2)陈友力、叶赋桂《“双高计划”建设项目特征与遴选机制分析》,《中国高教研究》2020年第2期,第103-108页。、产业布点、先期财政投入效率、人才培养核心(3)郭福春、许嘉扬、王玉龙《中国特色高水平高职学校和专业建设项目分析》,《中国高教研究》2020年第1期,第98-103页。等角度进行。

关于“双高计划”院校建设策略的研究则主要从产教融合、技术创新转化、院校内部治理、专业带头人培育(4)潘海生、周柯、王佳昕《“双高计划”背景下高职院校战略定位与建设逻辑》,《高等工程教育研究》2020年第1期,第142-147页。、教学质量改革、类型教育特色(5)张文利、范明明《新时代高职教育高质量发展的内涵、基本遵循与推进路径》,《教育与职业》2019年第21期,第25-32页。等方面进行。还有学者从应用研究驱动(6)周瑛仪《应用研究驱动的高水平高职学校建设》,《高等工程教育研究》2020年第1期,第160-164页。、双高建设项目(7)郭福春、许嘉扬、王玉龙《中国特色高水平高职学校和专业建设项目分析》,《中国高教研究》2020年第1期,第98-103页。、专业建设(8)宾恩林《加强应用性研究:“双高计划”背景下高职院校专业建设之路》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2020年第1期,第33-42页。等具体内容进行分析,提出促进“双高计划”院校建设的策略。但学者们较少有基于不同“双高计划”建设院校具体情况进行分类分析,并提出更具针对性的建设策略;同时,目前的研究也缺乏对“双高计划”院校建设重难点的分析。对“双高计划”建设院校实际情况的分析显然离不开“办学”二字,因此,有必要对现有“双高计划”院校的办学绩效进行评价,对其优势与不足进行分析,将绩效评价作为建设策略的起点、标杆与导向,明晰“双高计划”建设的重难点与路径。

很多学者研究了高职院校办学绩效评价问题。对该问题的研究通常采用SBM-DEA模型与Malmquist指数(9)王琨、丁超《民族地区高职教育办学的绩效分析》,《民族教育研究》2019年第3期,第116-127页。、PCA-DEA模型与Super-SBM模型的综合使用(10)苏荟、吴玉楠《基于PCA-DEA模型的高职院校办学绩效评价研究》,《现代教育管理》2018年第10期,第87-93页。等。除了以上采用DEA法或DEA模型变式的绩效评价方法外,还有研究者采用生产函数方法、综合投入产出法、随机边界分析法等方法对高等院校办学绩效进行评价。然而与DEA法相比,这些方法存在无法进行多指标运算、易受评价者生产函数模型选择的主观影响等局限性。

由于DEA法可以同时处理多个投入产出指标,并且不需要设定生产函数的具体形式,从而避免了主观设定生产函数的影响,受到很多学者的青睐。早在1974年,教育经济学家Levin就将DEA法运用于教育生产的技术效率测量(11)Henry M. Levin, “Measuring efficiency in educational production,” Public Finance Quarterly 2, no.1 (January 1974): 3-24.。Ruggiero将DEA法应用于高等院校办学效率的研究中,并证实在分析绩效问题上DEA是一个比较合适的方法(12)John Ruggiero, “Comment on estimating school efficiency,” Economics of Education Review 22, no.6 (December 2003): 631-634.。DEA法采用线性规划技术测算效率,是一种在运筹学和经济学中用于评估生产前沿的非参数分析法,其中可以引入多个指标,对高职院校科研绩效进行更全面的评估。这种效率计算方法由于不需要设定生产函数的具体形式,从而避免了主观设定生产函数的影响,并且该方法能够处理多投入多产出条件下的效率度量(13)白俊红、蒋伏心《协同创新、空间关联与区域创新绩效》,《经济研究》2015年第7期,第178页。,这些特性让DEA法具有更好的适用性和灵活性。在办学绩效评价指标上,通常从投入和产出两个维度进行分析。投入指标一般包括基础投入、设施设备投入、人力资源投入、经费投入四个维度;产出指标一般包括教学育人成效、校企合作成果、科研产出、社会服务等。但是目前在采用DEA法对院校办学绩效的评价,尤其是高职院校办学绩效评价的指标选取方面仍然以经验为主,指标的选取缺乏客观的依据;同时对选取的指标间的线性关系处理不够,容易造成结果上的误差。除以上指标外,还有研究者从办学效率、办学成果、办学效益三个方面出发,采用德尔菲法对各分解指标进行赋权,构建了包含平均招生增长率、高职院校专业规模效益、高职院校培训规模效益、品牌专业建设情况、毕业率、就业率、专业对口就业率、学校知名度、社会效益以及经济效益在内的高职办学绩效评价指标体系(14)吴凯、梁子婧《高职院校办学绩效的评价指标体系及应用研究》,《教育理论与实践》2008年第11期,第26页。。

由上看出,目前对高职院校绩效的评价多采用DEA法。该方法在学校办学绩效评价方面已经得到了广泛的使用,且评价效果相对较好。在评价指标的选取上开始采用主成分分析法,即通过正交变换将原始数据转换为互不相关的指标,从实证的角度为指标的选取提供依据,但是相关的研究仍然较少。评价的内容目前较少涉及对“双高计划”院校办学绩效进行评价。

本研究在既有研究的基础上,将通过主成分分析等统计方法,更为科学地选取和处理相关指标数据,并在此基础上进一步对“双高计划”院校具体的办学效率及其分类和特点进行分析,提出相应的建设策略。

三 研究设计

(一)研究方法

“高校办学活动是一个多维投入、多维产出的复杂过程,难以用经典统计方法进行测量。因此,大多数研究从相对效率角度出发,采用数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)法对高校办学活动进行评价”(15)荣耀华等《基于DEA视窗分析的教育部直属72所高校办学效率研究》,《数理统计与管理》2019年第4期,第592页。。目前在我国,DEA法在对高职院校的办学、科研、财政收支等方面进行的绩效评价中得到了广泛的运用,且评价效果相对较好。高职院校办学绩效评价指标相对较多,且指标内部的关系也较为复杂,无法使用同一权重体系进行计算,这一点与DEA法比较契合。除此之外,DEA法的同质性特点要求决策单元具有相同的目标、性质和外部环境。双高院校的办学目标、定位等都是相对接近的,且可选取的指标都具有较强的稳定性。因此,可以认为样本具有同质性,适合采用DEA法。综上,本研究将采用DEA法,对“双高计划”院校现有办学绩效水平进行评价。

(二)数据来源

根据教育部、财政部《关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》(16)教育部、财政部《关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》(教职成函〔2019〕14号),中华人民共和国教育部官网,2019年12月18日发布,2020年8月11日访问,http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_737/s3876_qt/201912/t20191213_411947.html?from=timeline。,本研究选取了56所高水平建设高职院校(17)本研究所指56所高水平建设高职院校是指“56所高水平学校建设高校(A档10所、B档20所、C档26所)”。作为研究对象,采用基于投入和产出的DEA法,通过文献分析与主成分分析法确定投入与产出的指标,并从《中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报书》中获得了相应指标数据(18)教育部办公厅《中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报书》,中华人民共和国教育部官网,2019年4月19日发布,2020年8月11日访问,http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_737/s3876_qt/201904/t20190419_378876.html。,对这56所高职院校2018年的办学绩效,即各院校“双高计划”建设的基础办学绩效进行研究。

(三)指标构建

1.初始指标的选取。在本研究中,初始指标的选取一方面参考现有对高职院校办学绩效评价的指标与选取方法,另一方面以“双高计划”院校遴选的标准与建设的目标为参考,再一方面参考刘蓓、刘建民等研究者在相关研究中采用的指标(19)刘蓓、潘文、王潮临《高职高专院校办学绩效评估之实证研究》,《教育与职业》2011年第11期,第12-15页;刘建民、毛军《基于SBM模型的高等院校办学绩效评价研究——以教育部直属高校数据为例》,《高教探索》2015年第4期,第11-17页。。

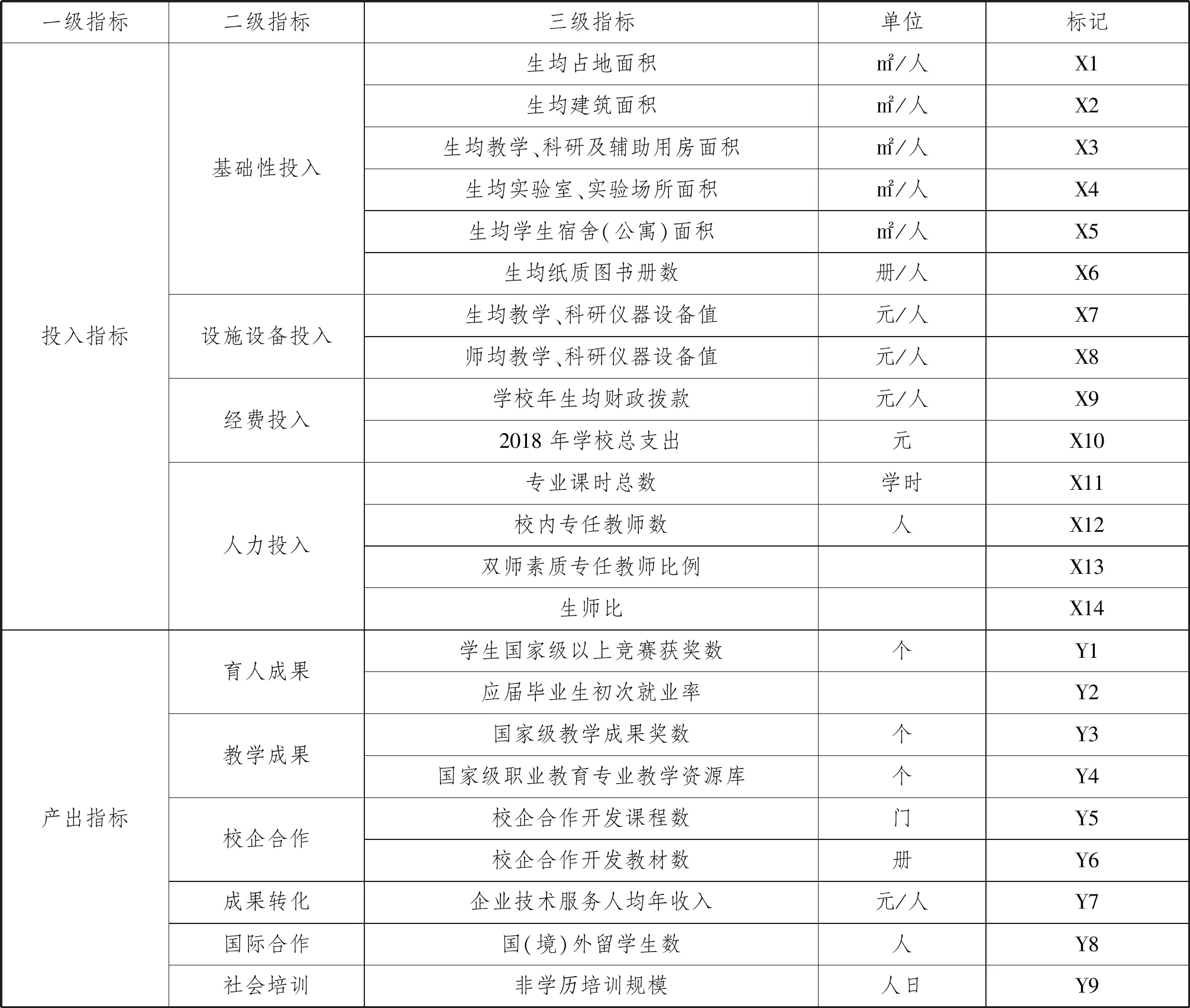

在投入指标方面,本研究采用“基础性投入”“设施设备投入”“经费投入”与“人力投入”等四个二级指标,分别反映物、财、人的投入。在产出指标方面,本研究将其分为教学、产教融合与社会服务三个维度。其中,教学维度包括“育人成果”与“教学成果”两项指标,主要反映高等职业院校办学在教育方面的成效;产教融合维度包含“校企合作”与“成果转化”两项指标,反映了高等职业教育服务产业发展的能力;社会服务维度则包括了“国际合作”与“社会培训”两项指标,反映了高等职业院校在国际影响与服务能力方面的成果(见表1)。

表1 双高院校办学绩效指标体系

2.最终指标的确定。根据DEA法,在使用时需满足各投入、产出变量资料必须明确并且能量化、各决策单元间同质性要高、决策单元个数应至少为投入与产出变量的两倍以上,以及必须符合线性规划模式的要求。为满足DEA模型对指标的技术要求,采用因子分析对指标进行降维处理,消除投入指标间以及产出指标间的线性关系,以提高评价结果的有效性(20)王宁、王鲁玉《基于因子分析和改进DEA交叉模型的中国“一流大学”建设高校科研效率评价》,《统计与信息论坛》2018年第12期,第40页。。

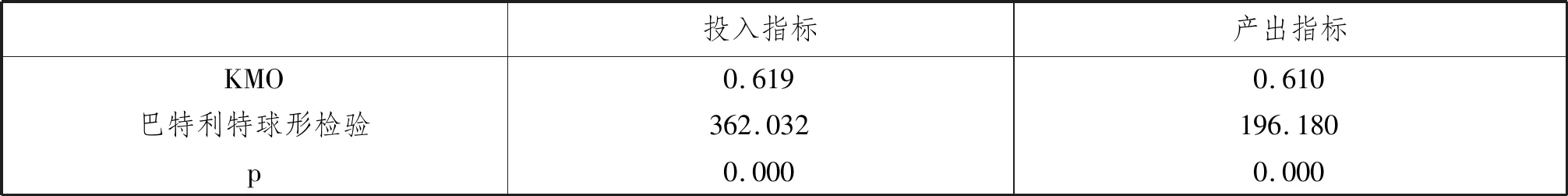

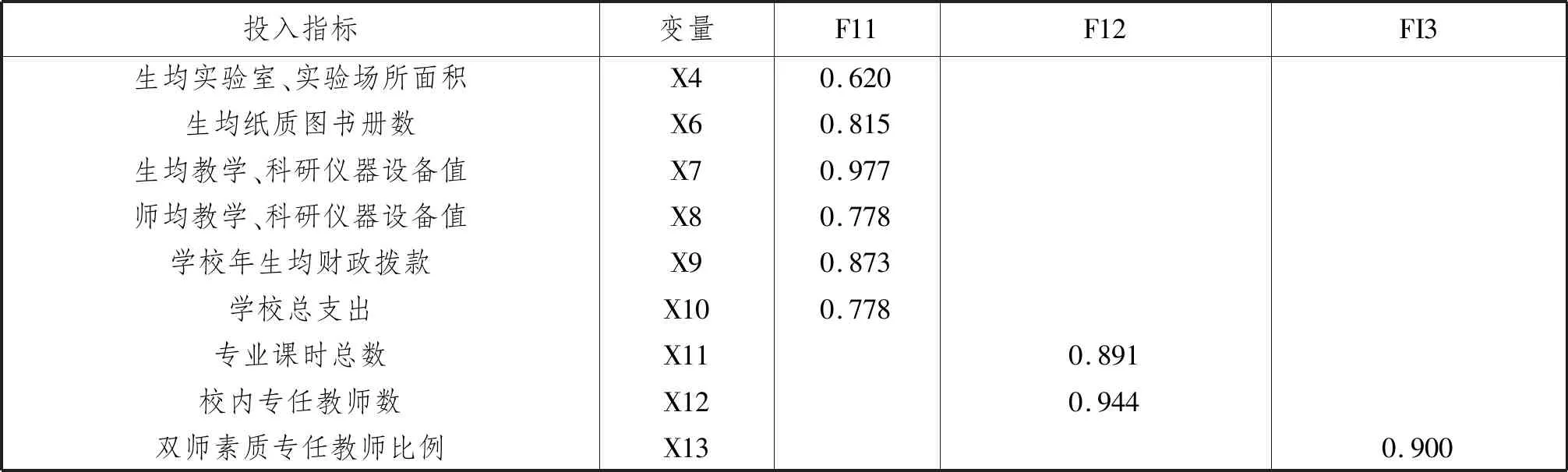

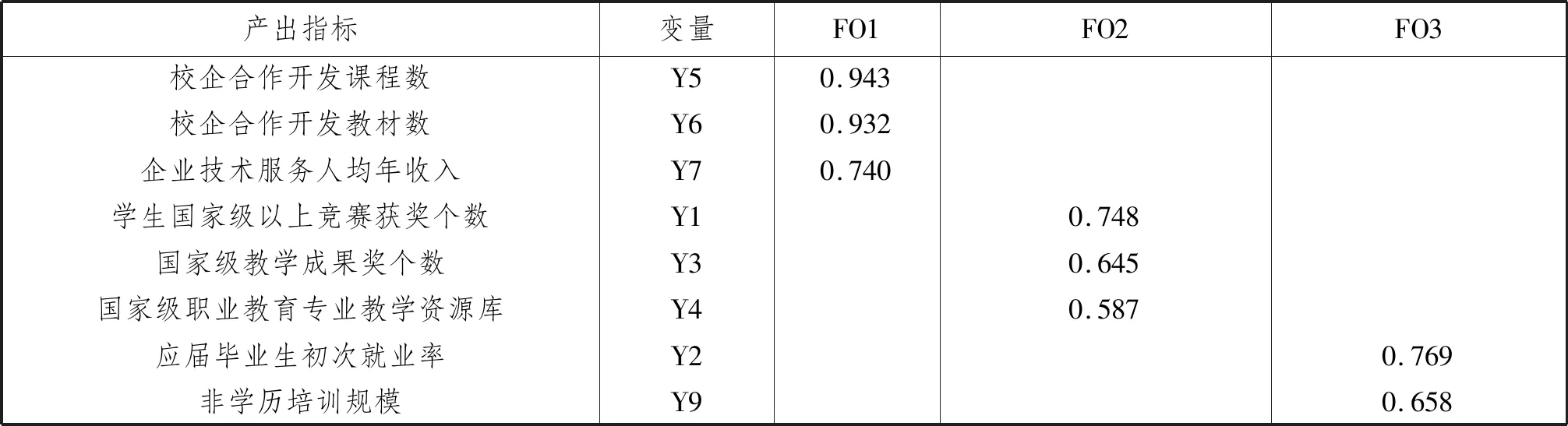

首先,通过SPSS25.0对14个投入指标和9个产出指标分别进行因素分析,采用主成分分析法对因子进行构造,剔除因子载荷量低于0.55的指标以及在多个维度上载荷量都超过0.55的指标。投入与产出指标的KMO值分别为0.619和0.612(>0.5),巴特利特球形检验显著性均为0.000(<0.001),可以对投入产出指标进行主成分分析,分别提取了3个投入因素(累积方差贡献率=76.234%)FI1、FI2、FI3和3个产出因素(累积方差贡献率=64.719%)FO1、FO2、FO3。(见表2、表3、表4)

表2 投入产出指标的KMO值与巴特利特球形检验

表3 旋转后的投入指标因子载荷矩阵图

表4 旋转后的产出指标因子载荷矩阵图

根据对主成分分析的结果,分别作如下命名:FI1为资金设备支持、FI2为人力资源支持、FI3为人才结构支持、FO1为校企合作成果、FO2为教学育人成果、FO3为社会服务成果。最后,计算每所学校在新生成的投入产出因子上的得分。由于各原始数据的量纲不同,不能直接相加,因此,先将各原始数据进行标准化处理,将每一个指标上的数据都转化为平均值为0、标准差为1的Z分数(21)龚冷西、陈恩伦、贾玲《基于数据包络分析的高职院校教育经费投入绩效评价》,《教育学术月刊》2017年第7期,第25页。。由于投入和产出指标具有不同的量纲,不利于CCR模型进行线性规划问题的求解,因此采用阈值法(22)龚冷西、陈恩伦、贾玲《基于数据包络分析的高职院校教育经费投入绩效评价》,《教育学术月刊》2017年第7期,第25页。对投入产出指标进行无量纲化处理(为节省篇幅,此处不呈现无量纲化处理后的投入产出指标值表格)。

四 办学绩效的实证分析

(一)绩效评价的权重计算

在明确评价指标的基础上,还需要计算每所“双高计划”院校的投入和产出总情况,分别将投入和产出的3个因子根据各个因子的权重进行加权求和。通过计算可得FI1、FI2、FI3的权重分别为0.592、0.255、0.153;FO1、FO2、FO3的权重分别为0.506、0.276、0.218。加权计算后可得出每所学校投入与产出的总量,可将其看作学校的教育投入与产出得分。

(二)绩效评价结果

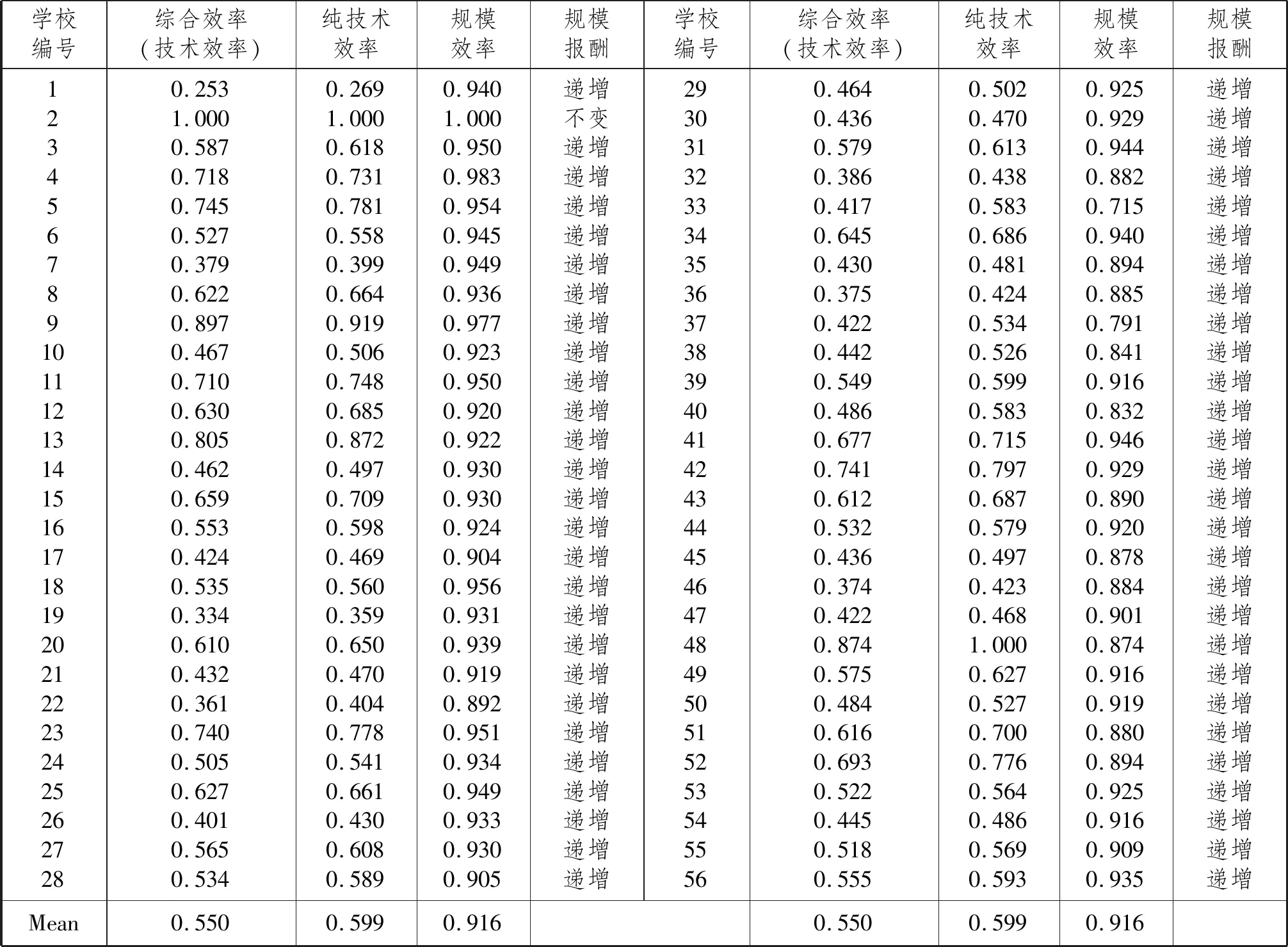

将上述投入产出指标使用DEAP2.1进行处理,得到56所“双高计划”院校办学的综合效率(技术效率)、纯技术效率、规模效率以及规模报酬的增减情况(见表5):

表5 56所“双高计划”院校办学绩效

1.56所“双高计划”院校办学绩效基本情况

一般来说,DEA值在0.8以上属于效率较高,在0.5-0.8之间属于效率中等,在0.5以下属于效率较低(23)郭燕芬、柏维春《中国学前教育经费投入效率的DEA分析——基于175所幼儿园的实证调查》,《教育与经济》2017年第6期,第47页。。从整体上来看,56所“双高计划”院校办学效率处于中等水平,院校间整体差异不大,仅个别院校在个别指标上存在一定差异。

由表5可知,56所“双高计划”建设院校办学的平均综合效率为0.550,平均纯技术效率为0.599,平均规模效率为0.916,均未达到1。这说明56所院校整体的办学绩效尚未达到DEA有效,即办学的投入与产出之间仍然存在投入相对冗余或产出不足的情况,“双高计划”院校的整体办学绩效仍然有上升的空间,整体办学效率在0.5左右,效率较低。56所“双高计划”建设院校中,编号2院校的综合效率、纯技术效率以及规模效率(24)“综合技术效率是对决策单元的教育资源配置能力、资源使用效率等多方面能力的综合衡量与评价。纯技术效率是指由于教育管理和投入资源的使用效率等因素影响的生产效率。规模效率是指由于规模因素影响的生产效率”。参见:苏荟、吴玉楠《基于PCA-DEA模型的高职院校办学绩效评价研究》,《现代教育管理》2018年第10期,第90页。均达到了1,说明DEA有效,产出达到了最大值,其余55所院校均为非DEA有效。

由表5可知,非DEA有效的55所院校的综合效率均未达到0.8,其中21所院校,即接近40%以上的学校综合效率在0.5以下。这说明“双高计划”院校的办学效率仍有待提高,在教育资源配置、使用效率等多方面仍然有很大的提升空间。

在规模效率方面,若规模效率未达到1,说明需要调整决策单元的规模,加大或缩减投入。根据上述结果,55所非DEA有效的院校均呈现规模报酬递增的结果,即在技术有效的前提下,这些院校已经达到了最大产出的可能性边界。

2.56所“双高计划”院校投入产出结果分析

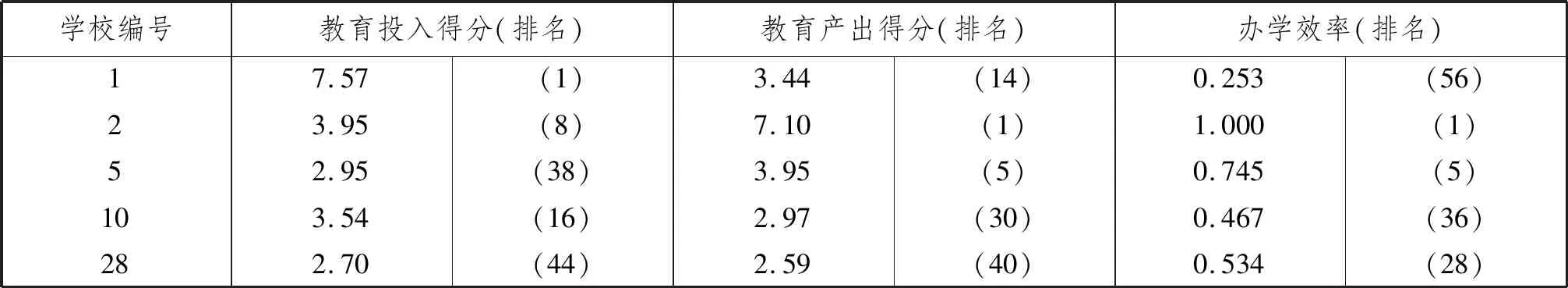

(1)56所“双高计划”院校的分类

通过前述数据处理,可以得到56所“双高计划”院校教育投入与产出的得分,并对其进行排名(受篇幅限制仅呈现部分学校排名,见表6)。通过Kruskal-wallis秩和检验发现,卡方值为85.286(p<0.001),表示投入、产出与办学效率间不存在一致性。这说明办学效率的排名与投入和产出的排名之间没有一致性,各校的办学效率与产出和投入排名之间并不呈现对应关系。由此可见,教育投入和产出的高低对办学效率的影响并不局限于数量的多少,可能还与人力资源、物力资源的配置、教育资源的管理与整合等密切相关。

表6 5所双高计划院校教育投入与产出得分(部分)

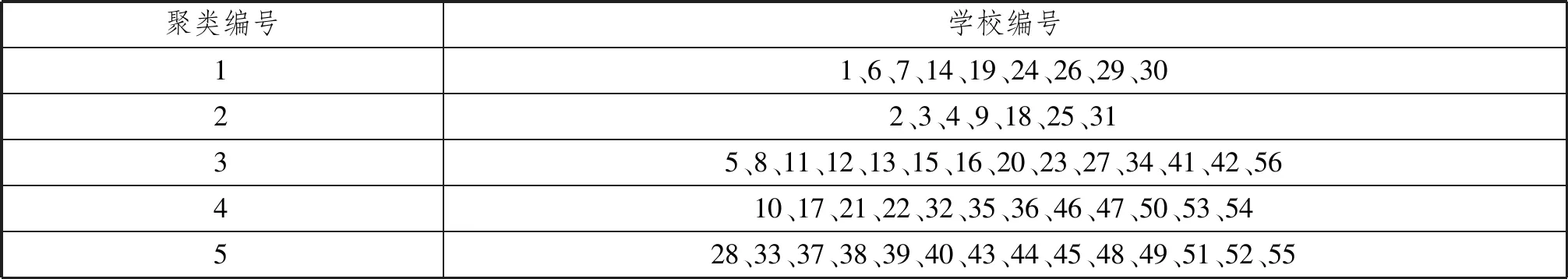

通过对56所“双高计划”院校的投入产出与办学效率排名的聚类分析可以看到,“双高计划”院校主要可以分为5类(见表7):

表7 56所“双高计划”院校聚类分析

第一类是“高投入-高产出-低效率”的院校。如编号1学校的投入与产出排名都较为靠前,但是办学效率在56所学校里排名最末。这类学校存在的主要问题可能是办学规模的不合理导致了投入要素配置的不合理,需要着重考虑如何合理规划学校规模,提升规模效益。

第二类是“高投入-高产出-高效率”的院校。如编号2学校的投入、产出与办学效率均处于较高水平,这类学校整体发展较为稳定,办学效率较高。

孙宝国:改革开放初期,我国食品工业尚处于较低水平。即使在改革开放后20年的1998年,中国食品工业总产值也只有几千亿元人民币;如今,食品工业总产值已超过十万亿元人民币,我国已形成全世界最大的食品工业。如今,中国食品工业总产值持续增长,发展呈现良好态势。但增长速度放缓,开始由高速度发展转向高质量发展,以满足人民群众对食品质量更高的要求。

第三类是“低投入-高产出-高效率”的院校。如编号5学校的投入得分排名虽然较低,但是产出与办学效率的表现都相当靠前,这类学校可以考虑如何获得更高的投入,以进一步提升产出与办学效率。

第四类是“高投入-低产出-低效率”的院校。如编号10学校的投入得分较高,但是产出与办学效率的表现不尽如人意,这类学校的改革重点则需要放在如何使投入资源能够更高效、最大化的利用,提升生产效率。

第五类是“低投入-低产出-低效率”的院校。如编号28学校的三项指标得分排名都相对较为靠后,这类学校除了需要加大投入资源、提升产出水平外,还需要考虑现有学校规模是否适宜,是否符合学校发展的需要。

(2)56所“双高计划”院校投入产出分析

通过前面对56所“双高计划”院校整体办学投入和产出绩效的分析可以看出,其中的55所学校的规模报酬表现为递增,即产出水平增长比例高于要素投入增长比例。也就是说,如果所有的投入都增加一倍,产出将增加一倍以上。如果对各学校加大投入,仍然有办学效率进一步提升的空间。但这并不意味着盲目地追加资源、经费以及人力的投入,还需要对投入与产出具体指标的具体情况进行分析,作出有针对性的调整,进行结构化的分析与投入决策。根据冗余值/实际投入值和不足值/实际产出值的公式,计算55所学校的投入冗余率与产出不足率,结果显示,编号4、5、8、9、11、13、15、18、19、23、38、40、41、43、44、48、51、52的院校冗余率与不足率均为0。也就是说这些院校目前的投入与产出是有效的,因此,重点应该放在规模效益的提升上;其余的37所学校在投入指标上或多或少都存在冗余的情况,除了对投入量的思考外,同时也需要对投入资源的配置、使用等方面进一步考虑。在产出指标方面,产出不足比较严重的是教学育人成果,这就更多地需要思考办学过程中各项投入如何有效地转化为教学育人的成果。

在分析“双高计划”院校投入冗余与产出不足的基础上,还需要进一步对投入与产出指标对办学绩效的影响进行分析。通过多元线性回归方程可以看到,FI1、FI2、FI3和FO1、FO2、FO3矫正后的R2为0.911,拟合度良好,Durbin-Watson统计量为1.891接近2,可以认为残差之间相互独立。

由表8可以看到,从产出指标来看,校企合作成果对办学效率的影响最大,并且呈现正向的影响,即校企合作的成果越多,学校的办学效率越高;从投入指标来看,当前情况下,所有投入指标与办学效率之间呈现负相关,即投入越多,办学绩效越低,其中影响最大的指标是资金设备的投入。

表8 办学绩效影响因素的回归分析

五 结果与讨论

(一)结果

通过上述数据分析可以看到:56所“双高计划”学校的平均办学效率为0.550,整体办学绩效处于中等水平。经Kruskal-wallis秩和检验发现,各院校的办学效率与产出和投入之间并不呈现对应关系;基于“双高计划”院校投入与产出以及办学效率的排名,通过聚类分析发现,“双高计划”院校主要可以分为五类,即高投入-高产出-低办学效率、高投入-高产出-高办学效率、低投入-高产出-高办学效率、高投入-低产出-低办学效率、低投入-低产出-低办学效率;通过对“双高计划”院校投入产出指标的冗余分析可以看到,其中18所院校冗余率与不足率为0,而其余37所院校存在不同程度的投入冗余与产出不足问题;当前“双高计划”院校投入指标与办学效率之间呈现负相关,影响最大的指标是资金设备;产出指标与办学效率之间呈现正相关,影响最大的指标是校企合作的成果。

(二)讨论

1.“双高计划”院校办学效率依然偏低,学校治理水平有待提高。

首先,从学校的办学规模来看,目前“双高计划”院校平均办学效率为0.550,处于中等偏下的水平,但是规模效率则显示为递增。导致这种现象的可能原因是:一方面入选“双高计划”的学校全部是国家示范高职院校或国家骨干高职院校,国家示范高职院校大约占到了其中的四分之三,前期的积累加上各地区非常重视立项建设,纷纷加大经费投入(25)戴文静、周金城《我国高水平高职院校建设成效的实证研究》,《职业技术教育》2019年第18期,第16页。,由于财政预算项目的支出效果在短期内是难以见效的,绩效评价应当考虑项目产生效果的时间滞后性(26)Robert M. McNab, Francois Melese, “Implementing the GPRA: Examining the prospects for performance budgeting in the federal government,” Defense Resources Management Institute Naval Postgraduate School Working Paper No.01-01 (June 26, 2001): 18, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.275171.,使投入尚未能转化为产出和办学效率;另一方面,要有效提升办学效率,不仅需要投入量的加持,同时还需要合理的财政支持机制与结构。56所“双高计划”院校所处地区、学校特点、规模均存在差异,同时高职院校的发展与地方经济也是密切相关的。

其次,从投入与产出的角度来看,办学效率的高低不仅与投入产出的量有关,也与资源配置效能、结构等有关。通过Kruskal-wallis秩和检验以及投入冗余率和产出不足率的计算可以看到,对于没有投入冗余和产出不足的院校存在的主要问题是投入产出结构的不合理,需要通过调节投入与产出的结构,同时将建设的重点放在提升规模收益上。存在投入冗余与产出不足的院校的主要问题则是投入冗余较为严重。

另外,根据经济学原理,一般来说,每一个单位都会经历从规模收益递增到规模收益不变、再到规模收益递减的过程,即企业的成长、成熟、衰退的三个阶段(27)龚冷西、陈恩伦、贾玲《基于数据包络分析的高职院校教育经费投入绩效评价》,《教育学术月刊》2017年第7期,第27页。。55所学校的规模效率都呈现了递增,也就是学校的办学发展处在上升阶段,即成长期,在这一阶段一方面需要加大投入,但同时也需要考虑到院校本身的规模是否有利于发展,需要从基本的办学规模上着手进行调整;而对于目前办学效率已经较高的学校而言,未来需要谋求的是如何能够进一步突破提升,而不至于进入衰退期。在这一阶段更多的地需要从投入产出与办学规模结构的角度来考虑未来的建设和发展,同时要进一步提升学校治理水平。

2.“双高计划”院校投入转化周期不足,资金设备投入与配置效率有待改善。

从投入指标上来看,投入指标与办学效率之间呈现负相关,且影响最大的指标是资金和设备。产生这一结果的原因:一方面主要是学校内部尚未能将获得的资金和设备全部转化为产出和办学绩效,在生产效率层面仍然有改进的空间,即在资金的分配利用和设备的使用方面仍然需要改进;另一方面,与前述办学效率部分类似的是,无论是教育投入,还是创新投入,亦或是科研投入都存在滞后性。从项目研发阶段引进人才、设备,研究新技术、设计和工艺,到投放市场形成利润的周期较长,基本上超过了一个会计年度。为了维持研发项目的顺利进行,大量的资金投入虽然在一定程度上减损了企业的当期绩效,但是滞后几期的绩效增长使研发支出得以补偿(28)蒋卫平、刘黛蒂《研发投入、冗余资源与企业绩效的关系研究》,《财经理论与实践》2016年第5期,第61页。。如同企业研发投入一样,学校资金设备从投入到使用,再到教育成果的转化是一个周期性活动。为了维持这个周期性活动的正常运转,需要在其中不断投入资金,尤其是“双高计划”院校为了更好地建设学校,提升管理、教学等方面的水平需要较长时间。在这个建设过程中,各类资金设备不断投入,在一定程度上减损了学校前期的办学效益,但是滞后的办学效益在后期将会弥补前期的资金设备投入的减损。

3.校企合作对办学效率影响最大,产教融合深度亟待加强。

从产出指标的情况上来看,校企合作成果是对办学效率影响最大的因素。“从知识生产方式视角看,产教融合的实质是一种关注‘应用价值’导向、多主体协同、开放性和多元化的知识生产制度安排”(29)胡昌送、张俊平《高职教育产教融合:本质、模式与路径——基于知识生产方式视角》,《中国高教研究》2019年第4期,第92页。。高质量、高效率、有深度的产教融合显然离不开多元主体的相互配合。但是,从目前“双高计划”院校的办学情况来看,以行业或企业作为办学主体的“双高计划”院校较少。在这样的情况下,如何深化校企合作、产教融合,提高行业、企业的参与度,以提升高职院校人才培养质量和办学效率是一个需要考虑的重要问题。

4.教学育人成果不足,学校教育教学质量尚需提升。

“双高计划”院校在教学育人成果上的产出不足较为明显,在影响办学绩效的因素中排在第三位。造成教学育人成果产出不足的原因主要可以从三个方面考虑。一是教师层面。能够入选“双高计划”的院校一般在教师基本素质、师资的学历结构等诸多方面都已经达标或者超过基本标准,因此,教学育人成果产出不足很可能与教师的教学能力有关。二是教材层面。教材质量是长期制约教育质量提升的关键因素。目前教材建设成为了职业教育发展的热点,但是这一热点仍然以研究层面的关注居多,尚未真正地或者刚刚进入高职院校的实践中,还未能看到高质量教材对职业教育教学质量的提升作用。三是标准层面。“在制度化教育中,教学内容标准又被赋予了制度的内涵,即它是使制度化教育体系中所有教育实体实施共同教育内容、达到基本教育质量水准的保障”(30)徐国庆《“双高计划”高职院校建设应主要面向高职教育发展的重难点》,《职教发展研究》2020年第1期,第4页。。教学内容标准的缺失与不完善,不仅会对高职课程的建设产生影响,同时也间接影响了以课程为载体的教学活动,载体的不完善与不匹配势必会对教育教学的质量产生影响。

六 对策建议

(一)以分类为基础,构建“双高计划”院校评价指标体系

首先,在评价体系构建上,应该遵循由结果性评价向形成性评价转变、综合评价向分类评价转变的原则。“双高计划”院校建设评价的目的不仅仅是为了判断相关院校是否达到了双高建设的目标,更重要的是建立合理的、具有职业教育类型属性的、可以从“双高计划”院校推广到其他院校的评价体系,为未来的高职院校评价打下坚实的基础。因此,在评价体系的构建上,除了科学性、可行性、实用性、可量化等基本原则外,还应该充分考虑高职教育的特性以及各学校的实际情况和发展特色,关注评价体系的动态性和层次性。如,可根据各类“双高计划”院校的建设基础,设立不同的阶段性目标以及灵活动态的阶段性评价指标。

其次,在评价指标的选取和方法的使用上,要尽可能避免目前的评价指标多选取资源型的目标性指标,以达成与否或等级评分作为评价的方法,但难以反映院校长远发展趋势与潜力,缺乏对资源投入与转化效率的评价。在选取评价指标时,也应该考虑到各类院校可能存在的差异。除了基本的硬件指标外,对于一些软性指标,可以选择一些相对性、预测性、发展性的指标,同时辅以效率评价等方式,形成更为综合和全面的评价指标与方法。

最后,在最终目标的评判标准上,需要遵循最低限度的原则。对“双高计划”院校最终目标达成与否的判断,一方面要设立总体标准中的最低合格标准,也就是所有院校必须达成的最低限度的目标,另一方面也需要设立“硬核”标准,也就是在一些核心指标上,不论其分类如何、院校本身基础如何,这些核心指标是必须达到的。

(二)以资源配置效率为导向,改革“双高计划”院校治理体系和机制

高职院校治理能力是指以实现治理使命和提高治理效率为目标,采用多种方法与途径运行高职院校治理体系的能力(31)孙长坪《高职院校治理能力建设的运行机制建设路径》,《教育理论与实践》2019年第15期,第24页。。高职院校治理能力建设包括两个基本维度:一是高职院校治理体系建设,二是高职院校治理体系的运行机制建设(32)孙长坪《高职院校治理能力建设之维:治理体系+运行机制》,《现代教育管理》2019年第12期,第88页。。

首先,为了实现高职院校人才培养和社会服务两大功能,提升高职院校的办学效率,在治理主体上可采用多元主体协同的模式。在学校治理中,行业、企业作为重要的利益相关者,也应该参与到学校的治理体系中,共同构建学校核心利益者和行业、企业利益相关者的高职院校治理主体;同时,治理主体的多元决定了治理模式的多元化。

其次,要实现高效的高职院校治理体系,必须注意一些问题。其一,需要政府和有关部门以及学校明确高职院校的功能定位,确立其治理目标,根据学校的实际情况进行治理体系机制的改革。其二,需要国家政府层面出台相关文件,对高职院校多元治理主体形式与地位进行确定,从顶层设计层面提升行业企业利益相关者参与学校治理的积极性。其三,需要构建多元主体治理的沟通平台。可以通过校企合作实训基地、产教融合创新平台等现有的合作平台,在整合治理资源、促进多元主体利益共赢的基础上,为多元主体治理模式打下基础。其四,为了提高办学效率,一方面需要遵循公开透明的原则,在学校的运行中、在资金设备的使用上公开透明,充分尊重参与治理的多元主体合理使用资金设备;另一方面要遵循公平公正的原则,合理配置资源、优化资源配置,多元主体共建共享,提升资源使用效率。

(三)以教学要素体系改革为切入点,提高“双高计划”院校教学质量

首先,要提升教师高阶教学能力。要进一步提升教学效率,一方面需要以教学方式改革为突破口,尊重学生差异,实施差异化教学,提升学生学习效率。面向非传统生源招生是高职招生制度的一项重要改革,而不同生源群体间与群体内部都存在着明显的差异。因此,需要教师基于学生的差异,创新和提供适合的教学方法。另一方面要积极、合理使用各类信息技术教学手段,由此为学生提供多样化、差异化的平台,以提升教学效率。

其次,加强教材管理,提高教材编写质量。一方面,需要健全学校教材管理与使用制度,避免教材选择随意、滥用、低效等问题,同时还应建立教材定期筛选与修订制度,保证教材使用的时效性;另一方面,在教材编写方面,要与行业、企业密切合作,关注行业、企业技术和管理等创新与发展趋势,以保证内容在科学、实用、可行的前提下,体现教材内容的前瞻性;再一方面,要优化资源配置,在完善校内专业资源库的同时与行业和企业、相关院校共同加强专业教学资源库建设。

最后,建立切合实际的教学内容标准,形成学校教育教学质量的“度量衡”。在国家教学内容的基本标准下,各“双高计划”院校可以根据专业、学生和教师的实际情况,与行业、企业共议,适当提高教学内容标准,并通过行业企业共教、校校联合、校内教研等方式,切实将教学内容标准与课程和教学融合。以教学内容标准作为评价和考核的基本依据,提高专业教学质量。

(四)以“1+X”为抓手,共建产教融合、校企协同育人的平台和机制

职业教育作为一种类型教育的特征,主要体现在知识与技能学习的即时性上,即能够及时顺应社会发展变化,对接行业、产业对技术技能人才的需求,与用人单位实现零距离衔接(33)覃川《1+X证书制度:促进类型教育内涵发展的重要保障》,《中国高教研究》2020年第1期,第104页。。面对行业企业在高职教育多元办学主体中地位不足的情况,通过“1+X”证书制度,可以有效对接行业企业需求,密切校企协作,加强行业、企业多元主体地位,形成校企、产教协作载体,构建与实际生产更为贴近的产教融合育人平台。

具体来说,在国家政府层面,可以通过引导学校专业群与产业链的对接,在专业建设的起点就与行业企业共同协作。这就是要从制度与标准层面着手,与行业企业共同制定相关的制度与标准,尤其在标准的制定上要以行业企业为主、学校为辅,形成切实可行的、与行业企业实际需求相符合的职业技能等级证书标准;要以“1+X”证书为抓手,将行业企业的实际生产知识与前沿技术融合到“1+X”证书的课程体系与专业教学之中。

就院校层面而言,高水平的专业群发展必须助力于技术创新、技术技能型人才培养(34)陆俊杰《指向技术创新的职业院校高水平专业群建设》,《河北师范大学学报(教育科学版)》2020年第5期,第66页。。因此,在“1+X”证书实施的过程中,要加强与行业企业的沟通交流,在教学内容、教学标准等方面与行业企业密切合作,创新人才培养模式,将企业行业内容充分融入学校教学之中,以“X”为载体,加深行业企业在学校教学中的作用和地位,协同合作,加强校企合作的深度与内涵。