话语构建、理论框架、方法策略

——浅析何镜堂“两观三性”建筑思想的三个维度

向姝胤

向 科

1999年中国建筑学界开始明确倡议建立中国特色的建筑理论框架①。何镜堂先生作为常年活跃在中国建筑学界的代表性人物之一,自1983年回归建筑实践前沿,此后始终坚持在建筑学产学研第一线,并将其建筑思考凝练为“两观三性”建筑思想,即“建筑要坚持‘整体观’和‘可持续发展观’,建筑创作要体现‘地域性、文化性、时代性’的和谐统一,这是从事建筑创作的一个基本点。”[1]“两观三性”建筑论可以视为当代中国建筑构建本土话语体系的一个典型案例。崔愷评述“两观三性”建筑理论是对建筑普遍问题的一种针对性解答[2];王建国认为“两观三性”是一个有很大包容性的学术架构[3]。“两观三性”建筑思想已经发展到一定阶段并逐步产生影响,我们有必要将其置于当前的社会实践中作进一步审视,理解当前中国特色建筑理论的发展态势及其与时代的关系。

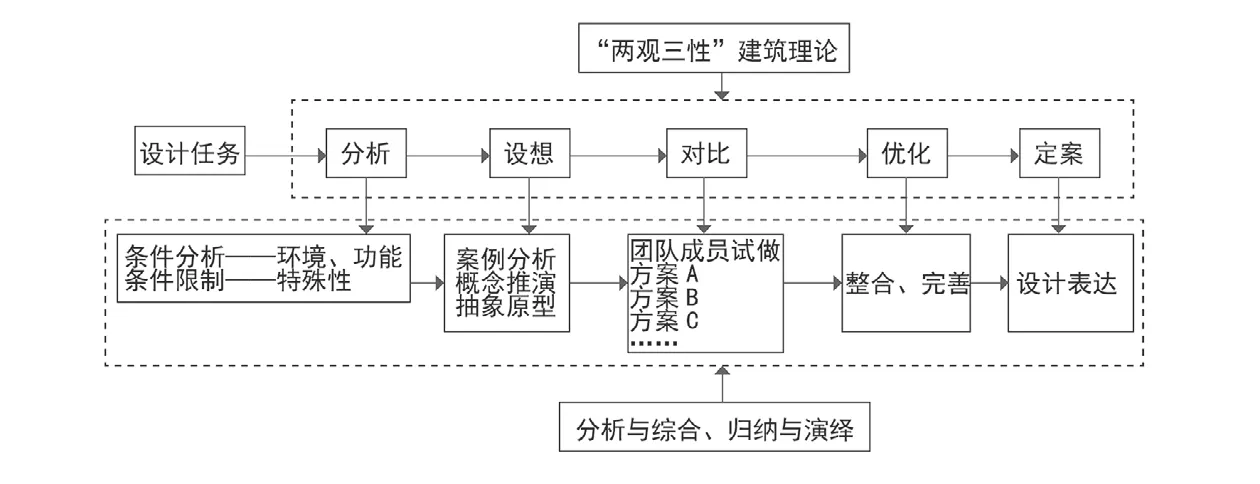

图1 何镜堂团队工作流程图⑥

1 一种本土现代的话语构建

当前有许多建筑学人对建筑理论进行了不同侧面的观察,本土、地域、全球化等都是被反复提起的关键词,大家无疑都在探索本土建筑话语的世界化,以及国际语境中的地方话语特色。早在1998年吴良镛就曾指出我们既要吸取世界多元文化,又要致力于保护本土文化的活力和特色,即“乡土建筑的现代化,现代建筑的地区化。”[4]崔愷提出了“本土建筑”(2008),并从环境、文化、空间三个层面论述了本土建筑的地域属性和特色[5]。孟建民提出以人文关怀为核心的“本原设计”(2015)思想,由“健康、高效、人文”三要素构成[6]。它们都体现了当代建筑理论体系的多元与开放,是当代建筑中国话语建构的重要组成部分。

表1 “三性合一”的策略化转化

多年来何镜堂先生不断反思本土建筑文化,观察西方建筑理论,总结实践经验,努力探索一条适合中国建筑的发展道路。何先生在不断实践与理论陈述中逐渐建立起自己的理论话语 。自1988年来,何镜堂在《建筑学报》发表了几十篇论文,在其他建筑杂志以及报纸上发表文章两百多篇。他于1996年首次提出“地域性、文化性、时代性”的建筑创作思想[7];2003年首次完整归纳了“两观”和“三性”,并提出要以此来思考建筑[8];2008年首次明确提出“两观三性”的整体概念②;此后多篇文章论述了“两观三性”理论对实践的指导意义;2018年将“两观三性”归纳为一种和谐统一的价值判断[10]。“两观三性”建筑思想经历了30余年的演变,基本与中国改革开放的时代历程同步,见证了中国建筑界理论认知水平与实践创作能力的不断提升。

2016年—2018年间,何镜堂举办了国内外建筑作品巡展(包括2016年在威尼斯建筑大学以及2018年在加州伯克利大学的展览),并以“地域性、文化性、时代性——为激变的中国而设计”为主题作了演讲,向世界诠释了何先生的建筑创作哲学。这些演讲、展览、交流让“两观三性”建筑理论及其指导下的实践引起了国际的关注,可以说是中国建筑学话语一次难能可贵的输出,有利于在国际建筑界建立起属于中国的语境。

建筑理论是一种人为的建构。即便是同样将理论话语建立在实践场域的理论家,也会有不同的话语建构方式。而所选择的话语反映了他们看待建筑的不同方式,也体现了他们所持的不同思想。例如张永和提倡“向工业建筑学习”(2000):关注建造与形式、建筑与场地、人与空间之间的密切联系[11]。而张雷提出的“基本建筑”(2001):强调空间、建造和环境是基本建筑的核心③。他们作为新一代建筑师,理论立足点都是空间和建造等建筑本体问题,旨在消除意识形态对建筑尤其是建筑形式的影响。

何镜堂使用的话语具有一定的特殊性,既不是现代建筑理论的中心话语“空间”,也不是理性实操的“建构”,而是类似于价值观的表述。事实上,何先生不仅关心空间、材料、建构等形式操作的问题,更关心的是建筑的内涵、意义、价值以及构成这些的方式。冯仕达也认为“两观三性”建筑论是何镜堂先生毕生实践中一贯的意向和意识[12]。当代中国建筑师对建筑理论的争鸣,无论是钻研建筑的本体问题,还是探索建筑学的伦理与价值,都是在努力构建中国自身的建筑学话语体系,即建筑学科的“自主性”问题。尽管受实证主义影响,建筑学似乎只有纳入到科学认知合法化框架中才能赢得主导话语认同。但是,我们要认识到建筑学的理论除了精确理性,还有话语构建、解释反思等意义。中国本土现代的原创理论体系的建构以一种积极的态度来切入现实,不仅可以引导和规范实践主体以解决具体问题,也在一定程度上起到了学科知识积累的作用。

2 一种研究分析的理论框架

时至今日,建筑界依然大量使用西方的理论来观察和解释我们当今中国的生活世界。而“两观三性”建筑思想近年来逐渐成为一些研究者用以探析问题的理论工具,这表明了一种中国建筑文化的复兴,也体现了中国当代建筑领域少有的延续性。

基于“两观三性”建筑论的研究主要有三种:第一种是对理论本体的研究,即研究理论的根源、本质及发展规律等。如郦伟发表了多篇文章研究“两观三性”建筑论的内容、发展和价值等④。夏桂平的博士论文(2010)将“两观三性”视为当代岭南建筑适应性发展的基本原理,并在此基础上得出适用于岭南建筑的设计策略[13]。王绍森博士论文(2010)的结论是建筑地域性的表达趋势是地域性、文化性、时代性三者的整体结合,即“三性”的和谐统一[14]。陈坤婷硕士论文(2019)归纳出雷州地区新建村落设计中的设计方法与策略符合“两观三性”建筑理论的要求[15]。第二种是理论的应用研究,即将概念视为“自上而下”的解释策略或转化为具体的设计方法。其中有应用于类型建筑的研究如倪文岩博士论文(2009)以“两观三性”作为理论基础,提出广州旧城的历史建筑改造策略[16]。王扬等(2010)阐述了“两观三性”理论在当代大学校园设计实践中的新诠释[17]。以及应用于具体实践的研究如周可斌(2017)将“两观三性”理论运用于莆田学院新校区校园规划及其校园建筑设计[18]。黄源成博士论文(2018)借鉴“两观三性”的核心思想,应用于村落景观节点改造概念设计实践研究[19]。第三种是理论的拓展研究,即横向拓展创新。如姜洪庆等发表了多篇文章试图将“两观三性”的理论延伸到城市规划的论讨⑤。张建涛的著作(2018)用“和谐”与“系统”对“两观三性”建筑理论作了新的注解,进而发展出“地域建筑和谐理念与设计表达”的理论建构[20]。

以上研究中,理论本体研究是纵向的理论深化研究,而应用研究及拓展研究是横向的理论延伸研究。纵向的研究从物质存在的角度,研究理论的内容、过程、规律等,有助于“两观三性”建筑论的进一步结构化和系统化,从而重整或廓清理论。而横向研究则是将理论视为一种理解、解释和预测事物的概念框架,或将理论成果应用于具体研究对象上,通过思辨和演绎建立与该理论概念之间的逻辑关系,从而丰富理论概念的能指和外延。诚然,在“平移式”的应用类研究中,一种理论很难直接与具体研究的概念完全匹配,因此也存在一定的逻辑自洽的困境。

3 一种建筑设计的方法策略

何镜堂团队对设计的过程非常重视,设计一般没有预先设定的标准,也不会刻意遵循一些固定的流程图,而是强调设计研究从现实出发,使得建筑设计的策略具有了开放性。整个实践过程都是围绕“两观三性”建筑思想展开,尽管它没有提供具体的操作手法对实践活动进行直接指导,但作为一种价值引导确立了实践过程中“做什么和不做什么”的解释原则以及规范指引。

在设计的前期阶段,每一个团队成员都有机会进行草图与方案的口头表述,这个阶段重点阐释“Why”而不是“How”。设计从场地出发找到每个项目的不同特质,抓主要矛盾,在解题过程中不断逼近一个理念,设计概念是在试错与修正的过程中逐渐显现的。为了保持设计的敏锐性和潜在活力,何先生总是尊重团队每一个成员的设计思考,不会直接否定任何人的方案,不仅让设计结果有了保障,同时对于人才培养也非常有益。庄惟敏认为华南理工团队的工作理念是以“两观三性”作为宏观思想指导的下的发挥和表达[21]。理论与实践产生联动效应成为其设计创新的动力,因而优秀的设计作品密集持续地产生,尤其在文化建筑、校园建筑、展览建筑等多个领域实践成果丰硕(图1)。

“两观三性”建筑思想阐述了一种面向建筑创作的设计思想。何先生曾明确指出将“两观三性”建筑思想看作是“一种方法,一套具有开放性的程序”,认为将“两观三性”建筑思想与具体情况相结合,可以指导不同条件和背景下的建筑设计。何镜堂进一步指出将“两观三性”是一个整体概念,“三性”是相辅相成,不可分割的。“地域性本身就包括地区人文文化和地域时代特征,文化性是地区传统文化和时代特征的综合表现,时代性正是地域特性、传统文脉与现代科技和文化的综合和发展,建筑师应该很好地理解和综合运用建筑的“三性”,强调整体性和统一性,创作有特色的建筑。”[22]即“三性合一”。但“三性合一”不是一种静态的固守关系,“三性”当中三个相互关联的向量也存在“量”和“度”的变化和不同侧重点。理论是抽象的,而设计实践往往是具体情境的,因此设计者必须基于对理论的理解,依据现实情况产生新的关联和整合,从而重构新的知识和观点,进行策略化转化⑦(表1)。这对于寻找实践与理论之间的潜在关联的设计师而言,无疑可以视为一种思考和实践的途径。

“两观三性”建筑思想是源于实践的理论,不仅是对实践活动的总结和反思,更重要的是对实践的批判性反思和理想性引导。何镜堂团队通过提出问题、实验试错,并在修正的过程中获得知识,并将这些知识通过建筑实践整合在一起,从而提升实践。与此同时,理论在实践的冲击下也可能发生新的认识,从而发展出新的观念,正因此,“两观三性”建筑理论在与实践的互动中,不断动态发展。

结语

何镜堂先生提出的“两观三性”建筑思想作为中国建筑界近年来理论发展的一个样本,形成了兼具普遍性与个性的理论话语构建,成为了具有一定应用性的框架与工具,拓展出了用于指导实践的方法策略,从而具有了一定的系统性。尽管“两观三性”建筑论仍是一个在不断发展演变的体系,但它的解释性和工具性已经得到了一定的发展,同时它的人文和精神渗透性也在起着潜移默化的作用。它是当代中国建筑理论发展链条上的一个组成部分,可以视为透析整体的一个切片。由此,我们看到了在时代发展过程中,伴随着社会实践,建筑学领域自发和必然出现的一种实践的理论化、经验的知识化,以及理论转化为具体路径的努力。

资料来源:

图1,表1:作者自绘;表1中所有图片原始资料来源于华南理工大学建筑设计研究院,经过整理和分析。

注释

① 1999年北京召开“21世纪的建筑学”主题的国际建筑师协会第20届大会。大会结束后,中国的建筑理论界提出了“建立有中国特色的建筑理论框架”的议题。

② 何镜堂曾发表《基于“两观三性”理念的地域文化建筑设计营造——烟台文化中心规划与建筑设计》(2010)、《基于“两观三性”的建筑创作理论与实践》(2012)等多篇文章阐述“两观三性”理论的应用价值。

③ 参见张雷,“基本建筑”,第二届上海国际建筑展暨青年建筑师论坛上的讲稿,2001-01-05。

④ 郦伟先后发表了《何镜堂“两观三性”建筑论的发展历程、哲学基础和价值取向》(2014)、《何镜堂“两观三性”建筑理论整体性研究的理论视野与逻辑框架》(2015)、《概念重构、话语建构和结构化:何镜堂“两观三性”建筑理论的创新性研究》(2017)等多篇文章探讨“两观三性”论的本体问题。

⑤ 姜洪庆先后发表了《长沙中信新城社区空间规划探讨》(2008)、《浅析城市社区的空间营造》(2009)、《基于“两观三性”理论的城市空间规划思考》(2016)等多篇文章对“两观三性”理论的规划内涵展开探讨。

⑥ 何镜堂先生从未公开发表过任何设计程序,他认为设计程序一旦被固定,设计很可能被限制。该图由作者长期观察,经归纳分析所得。

⑦ 在对何镜堂先生进行访谈中,何先生关于“两观三性”建筑理论中“三性合一”的阐述,重新整理。