基于生态系统服务的京津冀地区生态安全格局构建研究

刘双嘉,张贵军,2,张蓬涛,2,杜贺秋

(1 河北农业大学 国土资源学院,河北 保定071000;2 河北省农田生态环境重点实验室,河北 保定071000)

生态安全影响着地区经济社会的可持续发展。京津冀地区自然环境禀赋不佳,近年来,大气污染、水资源短缺等生态问题愈加严重,经济发展与生态保护之间的矛盾进一步深化。因此,从科学性、可行性以及整体性角度构建生态安全格局,对于京津冀地区改善生态环境、缓解人地矛盾、促进人与自然和谐相处具有重要的现实意义。

生态安全格局的研究起源于生物保护领域,之后逐渐成为生态学、地理学等领域的热点[1-2]。随着经济社会发展与生态环境保护的矛盾日益突出,生态安全格局研究逐渐关注于自然生态系统与社会经济系统的耦合[3-4]、生态保护与恢复[5-7],生态安全的政策研究[8-9]等。在研究方法创新方面,国外学者将物理学中的电路理论结合到生态安全研究中,进而出现了利用有效电阻、有效电压和有效电流来模拟生态源地、生态廊道以及综合阻力的空间分布的研究模式,丰富了生态安全格局的研究内容[10-11]。国内学者对生态安全格局的研究始于20世纪90年代末。以俞孔坚[12]、肖笃宁[13]、陈利顶[14]、傅伯杰[15]为代表的部分学者,对生态安全格局进行了初步探索,明确了生态安全格局的基本概念和理论;之后国内基本形成了 “斑块-廊道-基质”的研究模式[16-17],并以此为基础,结合地区环境特征,拓展了目标优化[18-20]、时空演变分析[21-22]等多种研究思路。在研究尺度上,已经涵盖了省域[23]、市域[24]、城市群[25]、县域[26]等众多尺度;在研究内容上,众多学者围绕生态网络的结构与功能[27-28]、构建方法[29-30]、生态网络评价[31]、土地利用与生态安全[32-34]、国土空间生态修复[35-36]等展开了系列研究,丰富了生态安全格局的研究内容。综上所述,以往研究形成了较为成熟的研究模式,但多局限于行政区边界,对多地区相互结合的生态安全格局研究较为不足,京津冀地区地貌类型多样,各项生态要素空间异质性明显,且经济区位和经济发展水平差异显著,构建京津冀地区生态安全格局对构筑首都生态安全屏障,维护京津冀生态安全,促进地区可持续发展具有重要作用。

以京津冀地区为例,利用InVEST模型评价京津冀地区产水、碳固持、生境质量和土壤保持4项生态系统服务,并以此为基础识别京津冀地区关键生态源地和廊道的空间分布情况,制定将生态系统要素有效串联起来的空间配置方案,并探究科学、可行的京津冀生态安全格局构建模式,这不仅有利于解决地区一系列生态环境问题,还可以对优化生态安全屏障体系、构建生物多样性保护网络、维护京津冀地区生态安全提供理论支撑。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

京津冀地区涵盖北京市、天津市和河北省,北部为燕山山脉,南部为华北平原,西部为太行山脉,东部为渤海地区;京津冀地区地貌类型多样,西部和北部地区多为山地、高原、盆地,东部和南部多为平原,整体地形呈现西北高、东南低的态势;京津冀地区总面积为218 000 km2,占全国总面积的2.27%。截至2015年底,京津冀地区常住人口超过1.1 亿人;2015年GDP总量达6.9 万亿元。2015年中央审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》,提出了京津冀疏解北京非首都功能,调整优化京津冀地区城市布局和空间结构,扩大环境容量的主要任务。

1.2 数据来源

研究采用的数据包括:(1)京津冀地区2015年土地利用现状数据以Land TM和Landsat-8遥感数据为主要信息源,利用ENVI与Arcgis软件解译所得,并根据研究需要将土地划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地6种类型,分辨率为100 m。(2)2015年京津冀地区年平均降雨量数据来源于中国气象数据共享网, 通过26个气象站点的实测数据,利用反距离插值法得到京津冀地区降雨栅格图。(3)DEM数据来源于地理空间数据云平台,利用Arcgis中的重采样工具,将分辨率为30 m的DEM数据调整为100 m。(4)潜在蒸腾数据来源于全球干旱与潜在蒸腾量数据库(Global Aridity and PET Database),从全球潜在蒸散分布图裁剪出京津冀地区数据,并利用Arcgis软件中的重采样工具将其分辨率调整为100 m。(5)土壤数据来源于世界土壤数据库中国土壤数据集。

2 研究方法

2.1 生态系统服务评价

2.1.1 产水服务 产水服务是指生态系统通过拦截降雨储存淡水资源的能力。采用InVEST模型中的产水模块(Water yield)评价京津冀地区产水服务情况,公式如下:

(1)

式中:Yi为栅格i上的年产水量,单位为mm;AETi为栅格i上的年蒸发量,单位为mm;Pi为栅格i上年降雨量,单位为mm;将栅格面积与Yi相乘得到产水量体积,作为京津冀地区产水服务量,单位为m3。

2.1.2 碳固持服务 碳固持服务深刻影响着地区气候变化,对维护地区生态安全具有重要作用。本文利用InVEST模型中的碳固持模块(Carbon Storage)评价京津冀地区碳固持服务情况,公式如下:

Ctot=Cabove+Cbelow+Csoil+Cdead

(2)

式中:Ctot为碳固持服务供给量,单位为t/hm2;Cabove为地上生物量的碳密度,单位为t/hm2;Cbelow地下生物量的碳密度,单位为t/hm2;Csoil为土壤中的碳密度,单位为t/hm2;Cdead为死亡有机物中的碳密度,单位为t/hm2。碳密度参数表示地区单位面积能够储存的碳总数,现已有较多研究利用土地利用类型表征各项碳密度参数,所以将土地利用类型分为耕地、林地、草地、建设用地、水域和未利用地,参考InVEST模型推荐取值以及相关研究和文献[37-38],确定各种地类的碳密度参数。

2.1.3 生境质量 生境质量的优劣表明生态系统能够提供物种生存环境和繁衍发展的潜力大小。利用运用InVEST模型中的生物多样性模块(Habitat Quality)评价京津冀地区生境质量的空间分布情况,公式如下:

(3)

(4)

(5)

式中:式中Qxj为第j个土地类型中栅格x的生境质量数值,取值为[0,1],其中数值1表示生境质量最佳;Hj为地类j的生境适宜性;Dxj为地类j中栅格x的胁迫水平;k为半饱和常数,采用InVEST模型的参考取值0.5;z为归一化常量;T为胁迫因子的个数,选取建设用地、耕地以及未利用地为胁迫因子;y为某胁迫因子的栅格数;Yr为某胁迫因子所在地类层上的栅格数量;wr为胁迫因子权重;ry为地类层每个栅格上胁迫因子的个数;irxy为栅格y中胁迫因子r对栅格x的生境胁迫水平;βx为栅格x的可达性水平;Sjr为j对胁迫因子r的敏感程度;dxy为栅格x与栅格y之间的直线距离;drmax为胁迫因子r的最大影响距离。

2.1.4 土壤保持服务 京津冀地区地形条件复杂,城镇化进程加快,人类活动导致土壤环境恶化的现象逐渐严重,因此定量评价京津冀地区土壤保持服务具有重要意义。采用InVEST模型中的SDR模块评价京津冀地区土壤保持现状,公式如下:

USLE=R×K×LS×C×P

(6)

RKLS=R×K×LS

(7)

SD=RKLS-ULSE

(8)

式中:RKLS是研究区在特定地貌气候条件及裸地情形下的潜在土壤侵蚀量(t);USLE是考虑了管理、工程措施的实际土壤侵蚀量(t);SD为土壤保持量(t);R为降雨侵蚀因子[MJ·mm/(hm2·h·a)],表示雨水汇集而成的径流对土层产生冲刷和转移的参数,以京津冀地区年平均降雨量为基础,采用章文波年降雨量回归方程计算京津冀地区侵蚀因子;K为土壤可蚀性因子[t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)],参考门明新[39]的研究,将不同土壤类型分别赋予相应的K值,得到京津冀地区土壤可蚀性因子图层;LS为坡长坡度因子,InVEST模型能够根据DEM数据自动提取LS数据;C为植被覆盖和管理因子;P为土壤保持措施因子,现已有较多研究采用土地利用类型来表征植被覆盖和管理因子与水土保持措施因子,因此在参考相关研究的基础上,并结合京津冀地区的地类情况,确定C值与P值的取值[40-41]。

2.2 生态安全格局构建

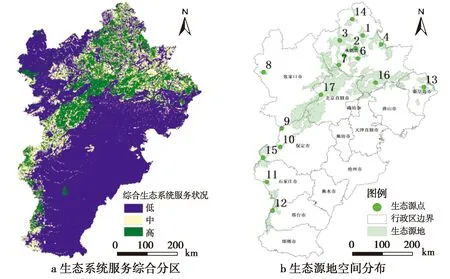

2.2.1 生态源地识别 生态源地是对于区域生态过程与功能起决定性作用的生境斑块,同时它对区域生态安全具有重要意义并担负着重要辐射功能。研究在评价产水、碳固持、生境质量和土壤保持4项生态系统服务的基础上,利用极值标准化法将4种生态系统服务进行归一化处理,并通过叠加处理得到京津冀地区生态系统服务综合分区状况,最后利用自然断点法将分区结果划分为高、中、低3个等级,选取综合生态系统服务等级为高且面积大于100 km2的斑块作为研究区的生态源地。

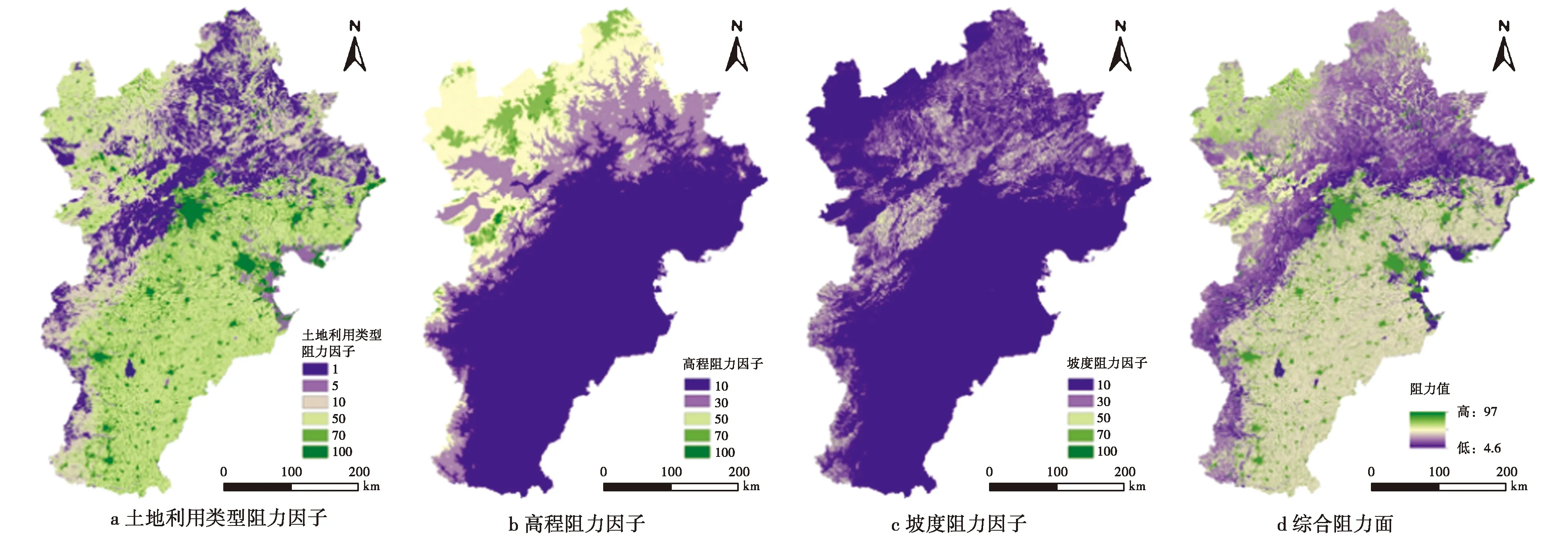

2.2.2 生态阻力面设置 当物种在生态源地之间迁移时会受到众多阻力的干扰。在参考相关文献的基础上[42-43],综合考虑到研究区的地形地貌条件,选取土地类型、高程和坡度3个因子构建综合阻力面,依据因素重要程度比较法确定各阻力因子权重。

2.2.3 生态廊道提取 根据最小累积阻力模型,利用Arcgis软件空间分析模块中的成本距离分析方法,基于最小累积阻力面,结合生态源地分布情况,分别以各生态源地的几何中心为生态源点,以其他的生态源点作为目标点群,生成研究区每个景观单元到成本耗费面上邻近源地斑块的最小累积成本距离,然后利用成本路径分析方法,识别从源地到目标区域的最小成本路径,去除重复和冗长的路径后得到最优的关键生态廊道。公式如下:

(9)

式中:MCR为最小累积阻力值;f表示生态过程与最小累积阻力为正相关关系;Dij为生态源地斑块j到景观单元i的空间距离;Ri为景观单元对生物物种迁徙的阻力系数。

廊道宽度直接影响着生态廊道发挥实际作用,参考相关研究成果,以构建的京津冀地区生态廊道为基础,分别对其进行100 m、200 m、400 m、600 m、800 m、1 000 m、1 200 m 的缓冲区分析,统计和计算不同宽度内各土地利用类型面积,并以此得到京津冀地区最佳的生态廊道宽度区间[42,44]。

3 研究结果

3.1 生态系统服务空间格局

利用InVEST模型测算出京津冀地区产水、碳固持、生境质量以及土壤保持4项生态系统服务空间分布情况,如图1所示。

图1 京津冀地区生态系统服务空间格局Figure 1 Spatial pattern of ecosystem services in Beijing-Tianjin-Hebei region

2015年京津冀地区平均产水服务量为599.80 m3/hm2,从空间分布来看,产水服务高值区主要集中唐山市和秦皇岛市等环渤海地区,而承德市和张家口市则为普遍的较低值区,一方面京津冀地区降雨量总体上呈现由东南向西北逐步降低的态势,京津冀西部地区降雨量较为不足,此外张承地区土地利用类型多为林地,土壤入渗能力较强,因此导致产水服务能力较弱。2015年京津冀地区碳固持服务高值区域主要集中于京津冀中北部的燕山山脉,此外石家庄市和邢台市西部的太行山区也有部分高值地区;而东南部广大平原地区则由于缺少森林等生态用地,导致碳固持服务能力较弱。2015年京津冀地区平均生境质量指数为0.48,集中连片的高值区域集中于北部和西部的燕山山脉地区,低值区域以各个城市的中心城区为主。2015年京津冀地区平均土壤保持量为888.96 t/hm2,高值区主要集中在北部和西部海拔较高的山区地带,这些地区地表植被覆盖率高,林地能够有效防止水土流失;而冀中平原地区植被覆盖率较低,但地势较为平坦,因此土壤潜在侵蚀量与实际侵蚀量均处于较低水平,因此土壤保持量较低。

3.2 生态源地识别

在定量评价4项生态系统服务的基础上,利用极值标准化法对4项服务进行归一化处理,之后通过叠加分析得到京津冀地区生态系统服务综合分区,利用自然断点法将京津冀地区综合生态系统服务状况分为高、中、低3个等级,3个等级的面积占比分别为15.6%、17.2%和67.2%。选取综合生态系统服务级别为高且面积大于100 km2的斑块作为京津冀地区生态源地,其中共选取生态源地17 块。生态源地空间分布情况如图2所示。

图2 京津冀地区生态系统服务综合分区及生态源地空间分布Figure 2 Integrated ecosystem service division and ecological source area in Beijing-Tianjin-Hebei region

基于生态源地的空间分布状况,利用Arcgis软件统计京津冀各地区生态源地的分布情况,得到各地区生态源地面积占生态源地总面积的百分比,如表1所示。

表1 京津冀地区生态源地分布情况Table 1 Distribution of ecological sources in Beijing-Tianjin-Hebei Region

京津冀地区生态源地面积为29 226.90 km2,占研究区总面积的13.5%;从空间分布来看,生态源地主要分布在北京市、承德市和张家口市等北部地区,这3个地区依托燕山山脉,拥有较为优良的生态本底,其中承德市的生态源地面积最大,占生态源地总面积的40.83%,占行政区面积的30.19%。而京津冀南部地区生态源地较少,仅有南部太行山地区分布面积较少的生态源地;从土地利用类型来看,生态源地主要有林地、草地和耕地3种土地利用类型,3种用地类型的面积占比分别为84.43%、10.98%和4.59%,其中林地占据主导地位,说明林地在维持区域生态安全和生态平衡中发挥着关键的作用。

3.3 生态廊道构建

生态阻力面是构建生态廊道的基础,利用阻力因子分级及赋值标准,得到京津冀地区综合阻力面;从研究区所构建的阻力面能够看出,各地区生态环境基础差异性较大,其空间格局如图3所示。

图3 京津冀地区综合阻力面构建Figure 3 Comprehensive resistance value in Beijing-Tianjin-Hebei region

由图3能够看出,京津冀地区土地利用类型阻力因子主要为东南高、西北低的态势,主要原因在于东南部地形以平原为主,土地利用类型多为建设用地和耕地,受人类活动影响较大,因此虽然东南部的高程阻力因子与坡度阻力因子值较低,但综合阻力值依然表现为东南高而西北低;低综合阻力值区域主要集中于“燕山-太行山”地带,几乎涵盖了所有的生态源地,是生物迁徙以及生态要素流动的重要区域。而高阻力值地区以建设用地为主,主要集中于各个城市的城区,特别是以北京和天津城区为核心,形成了较大范围的高阻力值区。

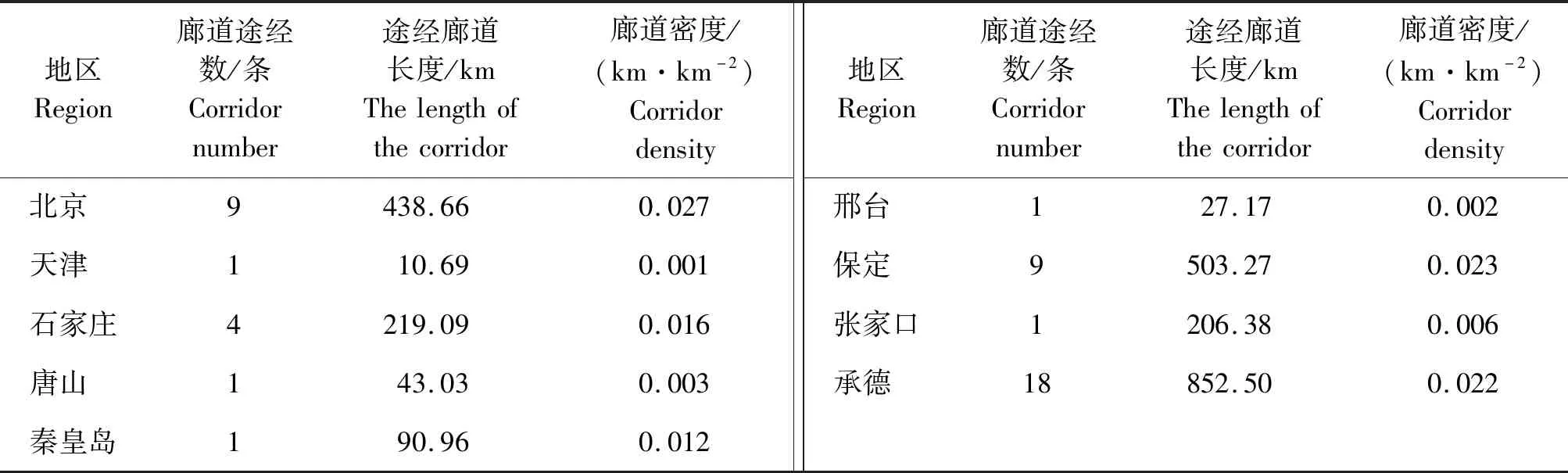

基于京津冀地区生态阻力面,利用最小累积阻力模型(MCR)构建京津冀地区生态廊道,生态廊道在各地区分布情况如表2所示。

表2 京津冀各地区生态廊道分布情况Table 2 Distribution of ecological corridors in Beijing-Tianjin-Hebei region

由表2能够看出,京津冀地区共构建生态廊道33条,总长度达到2 391.78 km。其中,承德市生态廊道长度达到852.50 km,远高于其他地区,廊道密度达到0.022 km/km2,从而也进一步佐证了承德市在京津冀生态安全系统中的核心地位;北京市和保定市的生态廊道途经数和途经廊道长度较为相近,廊道长度均在400 km以上,仅次于承德市,并且两个地区廊道密度均在0.022 km/km2以上,远高于其他地区。而生态源地面积较大的张家口市虽然只有一条生态廊道,但该生态廊道的长度达到206.38 km,能够有效地将张家口市东部与西部的生态源地连接起来;石家庄市生态源地分布较为分散,因此廊道数量达到4条,总体上承接北部的生态廊道从而形成完整的廊道网络。

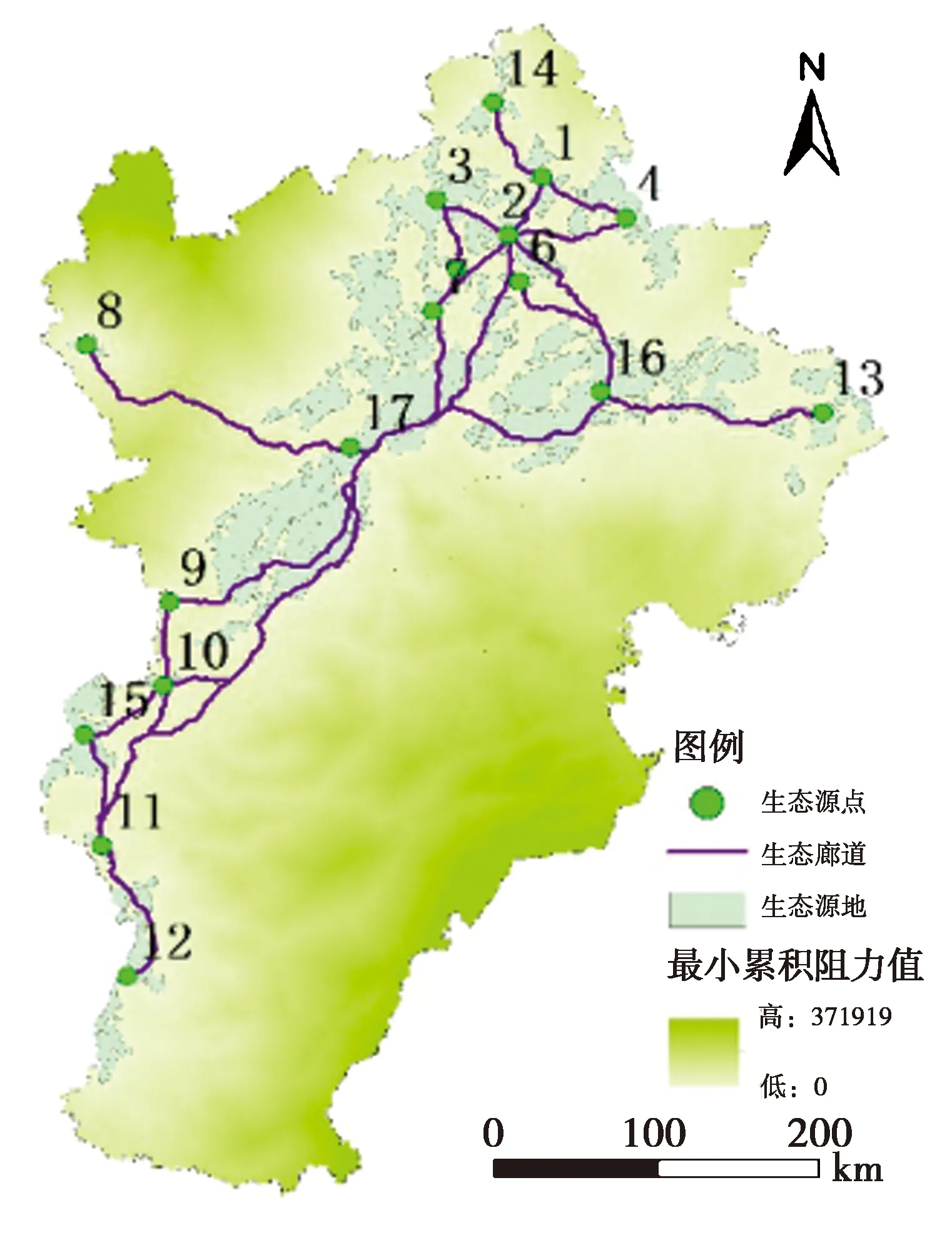

京津冀地区生态廊道主要分布于西部和北部地区,将研究区内生态源地有效地串联起来,生态廊道的空间分布状况如图4所示。

图4 生态廊道空间分布情况Figure 4 The spatial distribution of ecological corridor

京津冀地区生态廊道主要集中于北部和西部生态基础较好的地区,并呈现出“一横一纵”的基本态势,其中“一横”主要是连接东西方向的生态廊道,其基本涵盖了燕山山脉的主要范围,主要跨越张家口市、北京市以及秦皇岛市,是燕山山脉生态涵养区重要的生态要素交流通道。“一纵”主要是指连接北部燕山山脉与南部太行山脉的生态廊道,主要经过承德市、北京市、保定市、石家庄市,跨越范围较广,且主要集中于京津冀西部地区。而东部冀中平原地区由于缺少大面积的生态涵养区,人类活动较为频繁,因此不适合建立生物迁徙的通道。这种分布格局从空间上较好地规避了城镇密集区,为生态源地间各物种的联系以及生态流的扩散提供了有利条件。

基于生态廊道的空间分布状况与京津冀地区DEM数据,利用Arcgis软件分析生态廊道的地形条件,如表3所示。

表3 京津冀地区不同高程水平下生态廊道分布情况Table 3 Distribution of ecological corridors at different elevations in Beijing-Tianjin-Hebei Region

由表3能够看出,共有48%的生态廊道分布在高程200~500 m的范围内,共有38%的生态廊道分布在高程500~1 000 m的范围内,这2种高程范围内的地形多为丘陵、低山,受人类影响程度较低;0~200 m的低海拔地区多为平原地带,主要表现为建设用地、耕地等地类,不适合生物迁徙;而高程超过1 500 m的地区虽然受人类影响较小,但多为中山、高山等地形,使动物迁徙面临较大的阻力。

利用Arcgis软件计算生态廊道不同缓冲区内各种土地利用类型面积,分析生态廊道宽度,如表4所示。

表4 不同廊道宽度内各土地利用类型面积占比Table 4 Proportion of land use types in different corridor widths

由表4能够看出,不同廊道宽度内林地的面积占比最高,其中林地与水域的面积占比随着廊道宽度的增加逐渐降低,草地与耕地的面积占比随着廊道宽度的增加逐渐升高,其余地类基本处于持平状态。在廊道宽度100~600 m的范围内,林地、草地与水域三种重要生态用地均拥有较高的面积占比,建设用地面积占比稳定在1%~2%的水平内,受人类影响较小。参考朱强[44]等的研究,100~200 m的生态廊道是保护生物多样性比较合适的宽度,400 m到600 m的宽度能够满足中等哺乳动物的迁徙,因此确定京津冀地区廊道宽度为100~600 m。

3.4 生态安全格局

通过识别京津冀地区重要生态源地以及构建综合阻力面与最小累计阻力面,得到京津冀地区生态廊道网络,并以此为基础构建了“一横一纵三组团三分区”的京津冀地区生态安全格局。如图5所示。

图5 京津冀地区生态安全格局Figure 5 Ecological security pattern in Beijing-Tianjin-Hebei region

其中“一横一纵”分别代表贯穿东西和南北2个方向的主干生态廊道;“三组团”分别代表北部、中部和南部生态安全组团,其中北部生态安全组团主要囊括分布于北京北部、承德、张家口、秦皇岛和唐山的生态网络,中部生态安全组团囊括分布于北京和保定的生态网络,南部生态安全组团主要囊括分布于石家庄、邢台与邯郸的生态网络;根据生态源地的最小累计阻力值,采用自然断点法将京津冀划分为高水平生态安全区、中水平生态安全区、低水平生态安全区。

在京津冀生态安全格局中,北部、中部和南部生态安全组团的范围基本符合京津冀地区主要山脉“燕山-太行山”的走势;构建的生态网络较好地规避了城镇地区。城镇是人类活动的密集区域,对生态要素流动具有较强的阻碍作用;但京津冀地区主要城市均是依托燕山和太行山而建,因此造成了生态源地与城镇距离较近的现象,因此在这种地区条件下,应当严格维护生态源地的稳定性,禁止建设用地侵占生态用地,保护地区生态安全。此外,还应加大保护和优化现有生态廊道的力度,加强其周边环境保护和生态建设,维护高水平生态安全区的稳定性。

京津冀地区应当依托区域生态安全格局,以现有廊道作为主干,建立生态隔离带、河流水系等多种支干生态廊道,进一步提升该区域各生态源地之间的连通性;此外生态廊道之间的交汇处以及生态廊道与高铁、高速公路的交汇处是生态脆弱性较高的地区,应当通过设置人造林、生态保护区等方式维护该地区的生态稳定性。从京津冀地区生态网络的空间分布状况来看,东南部地区缺少大范围的生态涵养区,一方面东南部地区地处平原地带,人类活动强度较高,使生态要素难以在该区域高效流动;另外一方面东南部地区农业基础较好,土地利用类型多为耕地,缺少对生态系统服务贡献能力较大的林地,生态源地对东南部地区的辐射能力较弱,也使该区域属于低水平生态安全区。因此需要完善生态补偿机制,并通过转移支付加大冀东南地区森林公园、湿地公园、防护林带等项目资金支持力度,加快该区域生态建设。

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)京津冀地区各项生态系统服务空间异质性明显。其中产水服务高值区集中于东北部环渤海地带,而西部为普遍的低值区。碳固持、生境质量和土壤保持三项服务的高低值空间分布情况相似程度较高,高值区域基本集中于“燕山-太行山”地区,分布于京津冀西部和北部,而东南部冀中平原地区生态系统服务水平较低。

(2)京津冀地区生态源地和廊道主要集中于西北部地区,其空间分布状况基本符合“燕山-太行山”的走势,涵盖了京津冀地区重要的生态涵养区。本研究共识别了17 块生态源地,总面积达到29 226.9 km2,占京津冀地区总面积的13.5%;共构建了33 条生态廊道,总长度达到2 391.78 km;生态源地、廊道主要由对维护地区生态安全具有重要作用的林地构成。

(3)构建了“一横一纵三组团三分区”的京津冀地区生态安全格局,其中“一横一纵”分别代表贯穿东西与南北两个方向的主干生态廊道;“三组团”分别代表北部、中部和南部生态安全组团,三分区分别代表高水平生态安全区、中水平生态安全区、低水平生态安全区。该生态安全格局表征了京津冀地区复合型、网络化的生态空间结构,为地区生态环境保护和生态建设政策制定提供参考和借鉴。

4.2 讨论

生态系统服务水平取决于当地自然环境基底状况。京津冀地区拥有重要的政治、经济地位,构建京津冀生态安全格局对促进区域可持续发展、维护京津冀地区生态系统稳定性具有重要作用。京津冀地区拥有种类最全的地貌类型,各地区自然环境禀赋差异较大,因此京津冀地区生态系统服务表现出明显的区域特色,具体有如下两个特征:(1)碳固持、生境质量、土壤保持三项服务的空间分布情况具有较高的相似性,高值区域集中于西部和北部的山区地带,该地区林地覆盖范围广,拥有较好的生态基底条件,而东南部地区人类活动频繁,生态系统服务供需状况不平衡;(2)产水服务水平呈现由东向西逐渐降低的态势,东北部地区是明显的高值区域,供需状况呈显著的空间异质性。

在以往围绕生态安全格局的研究中,多是基于土地利用现状建立生态敏感性或生态风险性评价体系,进而识别生态源地,之后利用最小累积阻力模型(MCR)识别廊道等;本研究利用InVEST模型从定量角度计算地区生态系统服务的现状,可以更为详实和精确地反映研究区生态系统服务水平,提高获取研究区生态源地的准确性和可操作性。此外,在以往研究中多将研究区局限在市域或县域,缺少多区域、多城市之间耦合效应分析;京津冀协同发展是国家重要战略,因此跨越北京、天津、河北的行政界限构建生态安全格局,有利于从更大范围统筹实现自然资源的合理配置,进而维护区域生态平衡。

研究在构建综合阻力面时多参考前人的研究成果,而普遍采用的阻力系数等参数是否符合京津冀地区实际的自然环境条件,有待进一步研究。此外,生态廊道宽度深刻影响着生物迁徙以及生态要素流动效率, 并且京津冀地形条件复杂,在地理上跨越较大,气候差异较为明显,针对不同自然状况构建不同的生态廊道宽度,应当是今后京津冀地区生态安全格局构建研究的重点。