论《竹林的故事》中破折号的使用

林静敏

华南师范大学文学院

废名在《竹林的故事》中所叙的尽是乡村儿女村媪之事,没有大起大落的故事情节,亦无大喜大悲的情感跌宕。集子中的小说都写得像韵味无穷的散文,但语言又微带涩味,文意有较大的跳跃性。于阿丽曾在《<桥>中有“桥”》一文中指出,《桥》中破折号的使用频率颇高,“从某种意义上讲,(破折号)恰好承担起了李健吾所谓的句与句之间缺乏的那道‘桥’的任务。”而废名对破折号的偏爱,早在《竹林的故事》中的诸多篇目便得以体现。

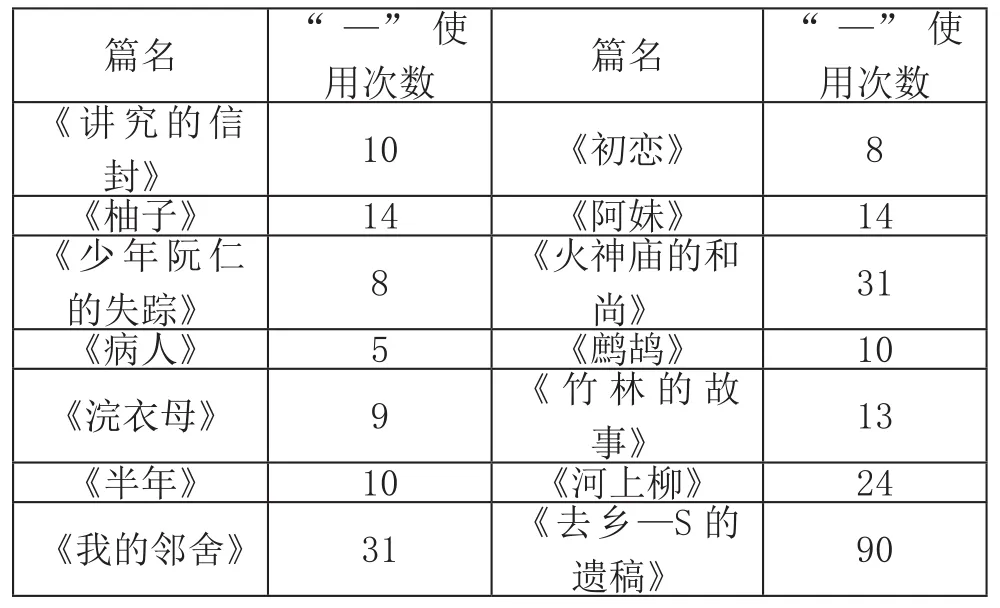

笔者参照《竹林的故事》这一小说集子的原刊版本,对文本中“—”号的使用情况作如下统计:

用次数 篇名 “—”使用次数《讲究的信封》 10 《初恋》 8《柚子》 14 《阿妹》 14《少年阮仁篇名 “—”使的失踪》 8 《火神庙的和尚》 31《病人》 5 《鹧鸪》 10《浣衣母》 9 《竹林的故事》 13《半年》 10 《河上柳》 24《我的邻舍》 31 《去乡—S的遗稿》 90

借助于这一简单的图表,可以较为清晰地看出,《竹林的故事》中“—”出现的频率颇高。作为常用的标点符号之一,破折号无疑是作家们传达情感信息的重要媒介之一。但在中短篇小说中使用破折号30余词乃至90次,实属罕见。

一

1919年《新青年》第7卷第1期《本志所用标点符号和行款的说明》中提出统一标点符号的使用,并明确规定了13种标点符号的使用方法。其中,对“—”的说明如下:(甲)表忽转一个意思。(乙)表夹注的字句,和()相同。(丙)表总结上文。高语罕编著的《国文作法》也归纳了破折号的常见用法:其一,表示正说话中间忽转一个意思;其二,表示总结上文用法,略与冒号相同;其三,表示夹注,用法略与括弧相同。黎锦熙编著的《新著国语文法》归纳出来的用法与之相同。由此可见,“五四”后期对破折号的使用规定趋于统一。新诗是五四时期创始和发展起来的使用白话语言和新式标点的诗歌,因而在新诗方面颇有研究的废名理应对白话语言和新式标点的使用标准有所了解。除了上述功用,作家们也往往用破折号表示语音的中断、延长等等,其在创作实践中不断丰富标点符号的实际功用。

陈望道将新式标点分为“文法上的标点”和“修辞上的标点”。从语用功能来看,废名在小说中所使用的破折号确实起到了“表忽转”、“表夹注”、“表总结”等“文法上的标点”的作用。譬如,《我的邻舍》中,“不,妈妈就喊吃饭,—今天送阿姐,抬轿的上街转头就吃”一句的破折号表示忽转,其多出现在对话中,表示语义的转换或话题的转变;《竹林的故事》一文中,“这时青椒出世还不久,我们大家商议买四两来煮鱼吃,—鲜青椒煮鲜鱼,是再好吃没有的”一句的破折号,主要起到夹注的作用,其后面的内容对上文作了解释,便于读者获取更丰富的信息;《少年阮仁的失踪》中,“所以我只有一个办法—自己逃走”一句的破折号表示总结,是对阮仁在权衡之后得出来的结论所作的一个说明等等。

除了文法上的作用,陈望道在《标点之革新》中指出,“标点可以神文字之用”。李健吾指出要注意废名创作中“句与句间的空白”,“读者不得不在这里逗留,因为它供你过长的思维”。废名小说中语句之间的跳跃及空白,除了借助隐喻等方法,也得益于破折号的使用。高频率出现的破折号在达到“语辞的音趣”的同时,也为弥补文本空白提供了一个窗口。破折号的情感性功能往往蕴含于具体的语境之中,因此,回归具体文本去解读破折号的情感意义,有助于我们深入具有涩味的文本,体悟其“言外之意”及作者的情感。

二

作为语言艺术符号,破折号增强了语言表达的多重效果。除了常见的文法功能,作者赋予破折号灵活变通的用法,使其在特定的小说语境中产生了强烈的审美功用。

首先,小说中的破折号起到了节奏功能。“结构的繁简长短及其所依托的声气节律,最终都是从“句读”上体现出来的。”破折号的形体较为绵长,其在视觉上也给人以娓娓道来之感,为小说增添了散文化和诗化效果。部分破折号在省略之后不会影响文意,但是加上破折号,则起到舒缓节奏的效果。譬如:

1.雨住的当儿,踏着木屐,沿茅棚周围四看,—沙地被雨打得紧结,柳根凸出,甚是分明,一直盘到岸石的缝里去了。(《河上柳》)

此处的破折号删去亦不影响文意,但添上之后起到缓和气氛的作用。作者似乎有意提醒读者,放缓阅读的脚步,随着老爹向四处望去,即留意破折号后所呈现的画面,进而使文本产生一种画面美。

2.船只也渐渐的少—隐没了,我就一只一只的跟着踪迹,左右流视,这却搅起了喜悦,仿佛儿时看水鸟蘸水,—最后一转,什么也不见!—绿丛里望见了孤帆!(《去乡》)

此处的破折号吁请读者参与画面想象,同主人公一起构想舟上风景,提醒读者注意风景视角的逐渐转换,使人感觉到画面的和谐感。

其次,破折号起到了延宕和抒情功能,即借用标点符号表达人物的情感的起伏。或表现人物哽咽不能语的状态,或表明其内心矛盾和复杂情感,或呈现人物对话时语气的延长,从而使人物形象丰满生动,增添了描写的实感等等。譬如:

(1)“萍姑娘!—回家?—几时来的?月半?—啊,中元上坟。”(《去乡》)

此处连用的破折号有助于读者理解人物对话发生的背景,即表明萍姑娘正在和船舱里的未曾在小说中露脸的人物发生对话,具有画面感。延长的语气似乎也把读者拉回到具体的情境之中,使对话更具有生活实感。

(2)“有什么使你烦恼的事呢?请告诉我,不然我也烦恼。”“我—我想于柚子未到婆家以前,看一看她的丈夫。”(《柚子》)

此处的破折号表明了“我”内心深处的复杂情感及矛盾心情,一方面“我”心系儿时的玩伴,但又要顾及妻子的感受。此外,“我”又担心此举不合时宜,略有迟疑之意。作者借一个破折号作了简单语气的停顿,读者又可以通过破折号解读人物的心理。

再者,小说中多处出现的破折号起到了解释说明的功用。作者结合语境对相关情况进行详细的说明和解释,交代清楚与之相关的背景信息。这有助于读者走进文本,理解其内容。譬如:

太太们的姑娘,吃过晚饭,偶然也下河洗衣,首先央求李妈在河的上流阳光射不到的地方寻觅最是清流的一角,—洗衣在她们是一种游戏,好像久在樊笼,突然飞进树林的鹊子。(《浣衣母》)

破折号后面的解释既展现姑娘们天然可爱的一面,又起到了插说强调的修辞作用,帮助读者获取更全面的信息,即让读者得知洗衣对于乡下姑娘们而言,还有着一种游戏的趣味。这有助于弥补读者的阅读代际,拉近情感距离,帮助他们走进淳朴自然的乡间世界,感受乡村妇媪简单可爱的娱乐项目。

又如在《竹林的故事》一文中,作者有意淡化老程去世的悲哀感,而极力营造一种意境之美。他借助破折号不动声色地引出对不见老程踪迹所作的相关解释。破折号衔接的是竹林河坝的土堆景象,作者以简炼含蓄的字句扩充小说的内容和情感容量,即让人世中的悲欢离合与自然风景融为一体,让读者在含蓄的提示中自行感悟文本隐含的哀愁。

但在废名先生小说中,破折号最大的功用还体现在审美想象的功能上。废名的小说语言优美,极富诗意,由境及情,但又刻意留有文本空白,语意跳跃,造成陌生化的效应。在这一意义上,可以说“—”号是废名使小说“陌生化”的手段之一,其拓宽了小说的审美空间。与此同时,“—”也起到了提示与连接的作用,即给读者一个文意跳跃的提示,同时自然衔接后文内容,在文本空白出留下绵绵余韵。譬如:

老爹的心里渐渐又滋长起杨柳来了,然而并非是这屏着声息蓬蓬立在上面蔽荫的杨柳,—到现在有了许多的岁月。(《河上柳》)

此处的“—”号提醒读者为之驻足,放慢阅读的脚步,进入文本,与老爹一起屏着声息,在奔涌的岁月中捕捉记忆中的杨柳。在停顿中,读者与老爹作了情感交流—老爹思念的是已逝的老伴,岁月不可复追,而他心灵深处的茫然感与失落感已与倒下的杨柳相交织。作者和读者之间也完成了隐性交流,即感受到他“个人的脑海深处”所隐藏的一个梦。在修辞效果上,此处的破折号还能起到强调作用,加强语言信号的强度。

小说里的空间是以现实中的物理空间为基础。在《竹林的故事》一文中,废名还借助破折号完成视角的转换,衔接不同生活实景,使小说具有空间感。“空间感不是地方感,也不是‘背景’。光是有故事发生的年代与地点、历史背景,构不成小说的空间。空间感是深入到小说本质的东西,小说中一切情节与人物,都因为有了这个空间,所以才具有生命。”在具象的空间背景之下,作者还打造了情感空间,寄予原乡情结感。他在描绘竹林内景色的同时,用破折号衔接描写三姑娘的文字,转换叙述的视角,从而使这些跳跃的描写片段具备艺术品的完整形式感。

三

废名曾在《说梦》中指出,“有许多人说我的文章obscure,看不出我的意思。但我自己是怎样的用心,要把我的心幕逐渐展出来!我甚至于疑心太clear得利害”。相较于废名后期抽象性极强的作品,《竹林的故事》这一集子仍隐现着徘徊在自己记忆王国的作者的影子。文中高频率出现的“—”,或就是拨开思想迷雾,解读作者心幕的符号编码。多处运用破折号是废名小说语言运用的重要特色,这一特点在其第一个小说集子中就得以体现了。废名在进行小说语言试验的同时,有意无意地赋予破折号灵活变通的用法,使得小说委婉中不乏连贯,幽深中不失诗性。

废名在文本中有意运用的诸多破折号,在发挥文法功能的同时,也使含蓄的语言文字产生了“言外之意”等审美效果。在《说梦》之后,废名又创作出《桃园》《菱荡》等更为晦涩的小说文本,而其间多次出现的破折号也可以视为通往作者梦境的“桥梁”。