程序化脱机方案在呼吸内科重症监护病房机械通气患者脱机过程中的临床实践

杨建国 何细飞 黄菊九 徐素琴 郑佳 刘春锋 赵豫鄂 郑娜

(华中科技大学同济医学院附属同济医院,湖北 武汉 430030)

机械通气(Mechanical ventilation,MV)是最常用的急性呼吸衰竭患者救治方法之一,该技术已经被广泛应用在改善肺通气和换气方面。然而,机械通气时间越长,患者发生相应并发症的可能性就越大,这些并发症包括生理上和心理上的,比如呼吸机相关性肺炎(Ventilator associated pneumonia,VAP)、呼吸机相关性肺损伤、深静脉血栓、呼吸机依赖、膈肌功能衰竭[1]、焦虑、恐惧等;同时也会降低患者舒适度[2],延长ICU住院时间、总住院时间,增加死亡率等[3]。因此,机械通气患者的护理首要目标是最终能够使患者尽快脱离机械通气支持[4],早期识别脱机条件并尽早有效脱机显得尤为重要。顺利的脱机拔管可以为患者的后续治疗与康复创造有利条件。不能顺利脱机拔管的患者滞留ICU,使得在有限的ICU床位里,最大化地利用ICU资源(包括护理和设备成本)变得极具挑战。可以看出,及时并安全地脱机对患者和医护人员来说都是迫切的需求,通过改善脱机过程来缩短机械通气时间越来越受到临床工作者关注。以往,机械通气患者的脱机主要是采用基于管床医生判断的经验方法,而且没有护士的参与。有时候,医生的判断过于保守,低估了患者可以顺利脱机的能力[5]。近年来,国内外有研究与实践[6-15]证实,护士参与实施的程序化脱机方案可以缩短撤机时间,降低机械通气时间、再插管率、ICU住院时间和总住院时间,节约医疗费用。由护士实施的程序化脱机方案,也得到了医生的认可和积极的支持[10]。为探索更符合本医疗单元的程序化脱机方案,笔者于华中科技大学同济医学院附属同济医院RICU开展程序化脱机方案的研究,将护士实施的程序化脱机方案与传统的基于医生判断的经验脱机方法进行比较,探索有利于患者有效脱机的方法,以期降低患者的机械通气时间、RICU住院时间、总住院时间和脱机后24h内再行机械通气的发生率,提供临床参考。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取我院RICU的行机械通气的成年患者为研究对象,将2018年1—11月机械通气患者为对照组,采取常规脱机方案;将2019年1—11月机械通气患者设为观察组,采取程序化脱机方案。纳入标准:(1)年龄≥18岁。(2)在RICU机械通气时间>24 h。(3)首次试脱机是在RICU住院期间。排除标准:(1)在试脱机之前死亡。(2)转入RICU时已行气管切开。(3)由神经系统功能障碍引起的不可逆的呼吸功能衰竭。(4)孕妇。本研究共纳入109例机械通气患者,其中对照组47例、观察组62例,两组患者基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.1),具有可比性。

1.2方法

1.2.1对照组 采用基于医生经验判断的机械通气脱机方法,医生凭借临床经验,在患者病情平稳后逐渐降低机械通气支持条件,当患者自主呼吸频率、机械通气潮气量、每分钟通气量以及血气分析常规指标达到正常参考值范围时进行脱机。

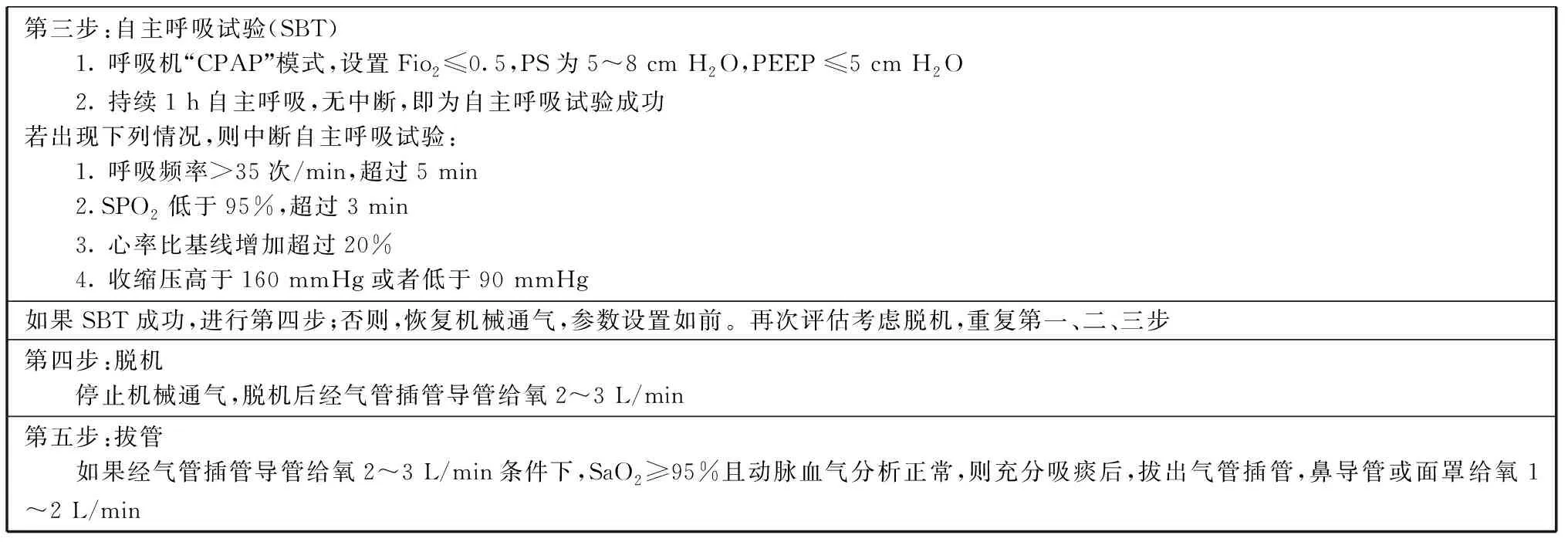

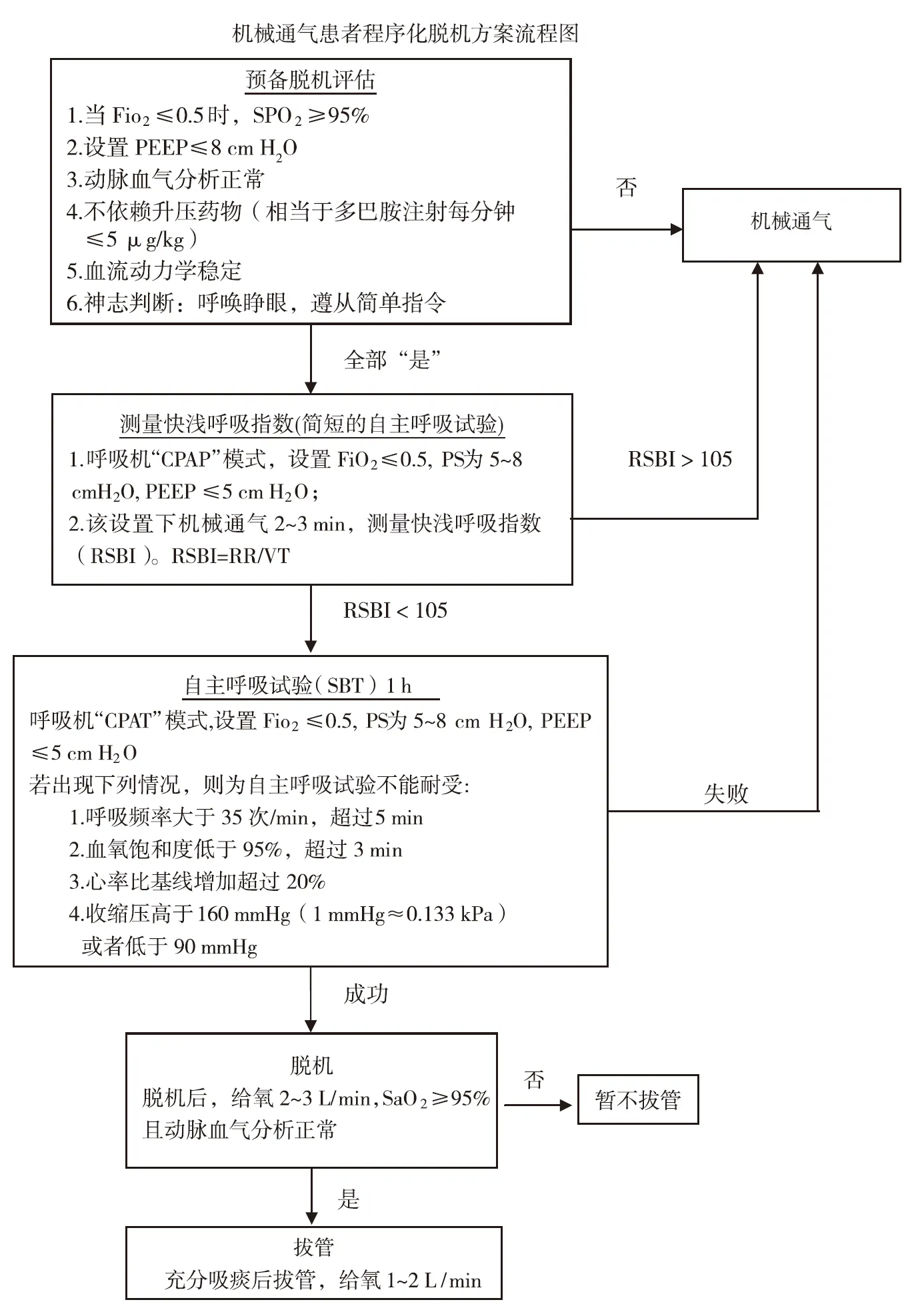

1.2.4观察组 采用程序化脱机方案,机械通气患者程序化脱机方案,见表1;机械通气患者程序化脱机方案实施流程图,见图1。

表1 机械通气患者程序化脱机方案

续表1 机械通气患者程序化脱机方案

图1 机械通气患者程序化脱机方案实施流程图

1.2.4.1培训考核 教学督导以程序化脱机方案为培训主题,对RICU全体责任护士进行理论和操作专项培训,理论培训内容包括程序化脱机相关循证医学证据、方案实施过程中的障碍因素及扫清障碍的方法,操作培训包括预备脱机评估和自主呼吸试验的实施流程。全体责任护士参加培训,并考核至合格。

1.2.4.2方案实施 由责任护士对患者进行预备脱机评估,早期筛查,尽早识别脱机条件,符合脱机条件者由责任护士对其进行简短自主呼吸试验(Brief SBT),通过Brief SBT之后启动SBT。若患者通过SBT试验,则予以脱机、拔管。否则,将患者重新予以机械通气支持。通过日常的预备脱机评估可以判断患者的脱机准备情况,判断患者是否具备条件进行自主呼吸试验,这是早期识别脱机条件的关键所在。

1.2.5评价指标 主要评价指标为总机械通气时间,次要评价指标包括脱机后24 h内再行机械通气的发生率、RICU住院时间、总住院时间。(1)机械通气时间:行机械通气的时间为起点,到顺利脱机的时间为终点,期间的总机械通气时间(h)。(2)撤机时间:从开始着手撤机到患者与呼吸机成功断开连接之间的时间(h)。(3)脱机后24 h内再行机械通气的发生率:脱机后24h内再行机械通气的患者例数占总脱机例数的百分比(%)。(4)RICU住院时间:入住RICU到转出RICU的天数。(5)总住院天数:因本次疾病从入院到出院的总住院天数,包括RICU住院天数。成功脱机率:成功脱机的患者例数占机械通气总例数的比例(%)

1.2.6统计学方法 采用SPSS 23.0统计软件进行数据分析,机械通气时间、RICU住院时间、总住院时间的比较采用两独立样本t检验,脱机后24 h内再行机械通气的发生率、成功脱机率的比较采用χ2检验。P<0.05为有统计学意义。

2 结果

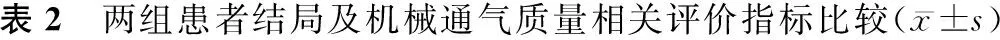

2.1两组患者结局及机械通气质量相关评价指标比较 经过治疗,对照组有12例(25.5%)患者死亡,19例(40.4%)放弃治疗自动出院,14例(29.8%)患者成功脱机,其中脱机后转科1例。观察组有13例(20.97%)患者死亡,18例(29.0%)患者放弃治疗自动出院,33例(53.22%)患者成功脱机,其中脱机后转科2例。见表2。

例(%)

3 讨论

3.1护士主导的程度化脱机方案的优点 本研究表明,与基于医生临床判断的经验脱机方法相比,由护士实施的程序化脱机方案可以缩短机械通气患者的撤机时间、机械通气的总持续时间以及RICU住院日,并提高成功脱机率。与对照组相比,观察组通过日常的预备脱机评估,使得撤机时机的得以时间前移。2016年发表的一项系统评价[3]指出,与脱机方法本身相比,促进及时识别患者准备脱机的临床过程对缩短机械通气时间更为重要。本研究正是借鉴了该研究提出的早期识别脱机条件的理念,在观察组通过日常的预备脱机评估可以判断患者的脱机准备情况,判断患者是否具备条件进行自主呼吸试验,早期识别脱机条件为启动撤机提供了可参考的基础,这可能是撤机时间提前的主要原因。另一方面,虽然长时间的机械通气对患者有发生VAP以及呼吸机诱发的肺损伤的风险,但早期撤机会导致再次机械通气甚至气管导管重置,这可能导致气道创伤、误吸、急性肺损伤,并增加医院内肺炎的风险和死亡率[16]。在本研究中,观察组早期识别脱机条件并成功脱机的患者中,24 h内再行机械通气的发生率降低(21.43% vs3.03%,P=0.073)虽无统计学意义,但是进一步说明尽早启动撤机一定程度是可行的,程序化脱机方案对患者是获益的。

3.2实施程序化脱机标准化的积极意义 本研究所实施的程序化脱机方案主要由三个核心环节组成,分别是预备脱机评估(6项内容)、简短自主呼吸试验(Brief SBT)和自主呼吸试验,3个环节循序渐进,患者依次通过则予以脱机。2018年发表的一项研究[17],将程序化脱机方案进行了简化,该方案主要包括三项呼吸试验,当患者依次通过PSV试验、PEEP试验和SBT试验时,则予以脱机。具体做法是:第一步PSV试验:将压力支持通气(PSV)逐渐降低2 cmH2O,每天最多两次。当患者耐受PSV <8 cmH2O至少2 h时,开始第二步PEEP试验:将PEEP降低2 cmH2O,每天最多两次。一旦患者达到PSV <8 cmH2O和PEEP <8 cmH2O,便开始进行第三步SBT试验,用6 cmH2O连续持续气道正压通气至少2 h,然后与呼吸机断开连接。在这两个步骤的最后,监测呼吸频率、潮气量、心率、血压和外周血氧饱和度,如各项指征平稳,则脱机成功;如果这些参数中的一个或多个异常,则恢复机械通气支持。该简化方案与本研究所实施的程序化脱机方案在核心内容上高度一致。近年来,以机械通气患者撤机为主题的研究[16-17]进一步探索并研制了机械通气患者临床脱机指征核查表和预测指标评估工具(Burns wean assessment program,BWAP),通过首次自主呼吸试验时的评分来预测机械通气患者撤机成功率。2018年的一项系统评价[18]显示,浅快呼吸指数(Rapid shallow breathing index,RSBI)是最常用的预测指标,本研究在程序化脱机方案中亦采用了这一指标,当患者RSBI<105时则进行下一步流程,启动自主呼吸试验。另外,采用机械通气撤机管理软件[19],及时提醒医护人员尽早撤机,也值得借鉴。程序化脱机方案在改善患者照护结局的实施过程中,当然离不开护士的积极参与。在人员方面,虽然没有进行正式的调查以探讨护士们对程序化脱机方案的态度和看法,但从临床实施来看,责任护士都积极参与,他们能够接受培训并按照要求进行落实,这也是程序化脱机方案得以顺利实施的有利因素。2019年发表的一项质量改进研究[20]采用模拟教学的形式开展由护士实施的程序化脱机方案,该项目降低了机械通气时间并提升了护士的专业知识、增强了护士自信心。同年,另一个研究团队发表的一项系统评价[21]将护士实施的程序化脱机方案与基于医生判断的经验脱机方法比较,证据综合显示,护士实施的程序化脱机方案可以将机械通气时间降低1.69 d、ICU住院日降低2.04 d,以及总住院日平均降低2.9 d。因此,综合来看,在没有或者缺乏专职的呼吸治疗师的情况下,将程序化脱机方案交由接受了培训的护士来实施,是具有积极意义的。

3.3程序化脱机方案在实践过程中仍有改进空间 本研究采用的是前后测的研究设计,在干预阶段,护士会被鼓励去实施程序化脱机方案,同时护士在临床工作中意识到他们正在被观察即“霍桑效应”,可能会在护理患者方面更加积极,这也许是主要评价指标得到改善的促成因素。而机械通气时间、RICU住院时间、总住院时间呈现非正态分布的情况,可能与患者自身疾病的个体差异较大有关。由于患者病情重、病程长,尤其是合并肺炎,急性呼吸窘迫综合征(ARDS),神经肌肉疾病的患者机械通气时间本身就较长;而且有研究指出年龄和肥胖是与机械通气时间延长有关的主要人口统计学特征,既往患有COPD,入院时肺损伤严重程度评分和序贯器官衰竭评估(Sequential organ failure assessment,SOFA)分数较高也是与机械通气时间延长有关的主要因素[22];另外,首次SBT失败,肺炎和败血症的存在,ARDS和高PEEP支持均是撤机困难以及撤机时间延长的重要影响因素。个体差异导致的统计指标非正态分布,但组间差异仍具有统计学意义,对结果的解释需要谨慎看待。

综上所述,程序化脱机方案可以缩短机械通气患者的撤机时间、机械通气的总持续时间以及RICU住院日,并提高成功脱机率,在没有或者缺乏专职的呼吸治疗师的情况下,可考虑将程序化脱机方案交由接受了培训的护士来实施。