小麦赤霉病生物防治研究进展

范江龙,李欣蕊,席雪冬

(沈阳农业大学 植物保护学院 生物合成室,辽宁 沈阳 110000)

小麦是三大谷物之一,在我国的粮食安全和粮食生产中起着非常重要的作用。小麦赤霉病(Fusariumhead blight,FHB)又称烂穗病、麦秸枯等,是由多种镰孢菌侵染所引起的小麦病害[1-2]。小麦赤霉病能导致小麦种子发芽势降低和生长受阻,小麦面粉质量下降,使其商品价值降低[3]。禾谷镰孢菌(Fusariumgraminearum)引起的小麦赤霉病的病麦中含有多种能导致人畜中毒的真菌毒素,包括脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)、玉米赤霉烯酮(ZEN)等[4-5]。

为了降低作物病害,化学农药被大量使用,并且很多地区对这些化学农药的使用存在不科学和不规范的问题,从而导致生态环境遭到破坏、水源遭到污染、对农业有益的生物被“屠杀”和土壤板结等一系列农业环境问题的发生[6]。另外,化学农药的逐年积累也促使病虫产生抗药性,不利于病虫害的防治[7]。特别地,部分高毒化学农药在田间使用后,虽然能在一段时间内高效地控制病虫害的发生,但是还有部分残留在土壤中和作物上,随着食物链在生物体内不断积累,最终严重影响人和动物的身体健康[8]。

生物防治是一种安全、经济、环保的病虫害防治方法[9]。本文综述了近年来小麦赤霉病生物防治研究进展,总结了小麦赤霉病防治方法、小麦赤霉病生物防治研究进展和小麦赤霉病生防菌的应用策略,并阐述了赤霉病生物防治研究过程中存在的问题,对于未解决的问题,提出了一些有效建议。

1 小麦赤霉病及其防治的主要方法

1.1 小麦赤霉病病原菌特征及危害

小麦赤霉病是由于镰孢菌复合群体侵染小麦作物而引起的小麦病害[10],其致病病原菌主要有5种,分别是禾谷镰孢菌(Fusariumgraminearum)、串珠镰孢菌(Fusariummoniliforme)、黄色镰孢菌(Fusariumculmorum)、燕麦镰孢菌(Fusariumavenaceum)和亚洲镰孢菌(Fusariumasiaticum)。小麦赤霉病最早在东南亚和南美洲等温和湿润的地区流行,小麦作物的扬花期是赤霉病的发病盛期[11]。随着经济全球化的发展和全球贸易的日益频繁,小麦赤霉病病菌伴随多种途径传播到世界各地,导致小麦赤霉病广泛分布于中国、阿根廷、美国、格鲁吉亚等处于温带的国家和地区[12]。

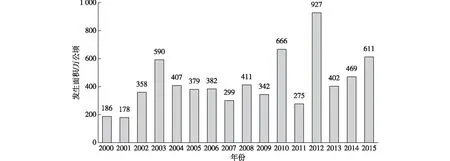

我国小麦赤霉病长年发生在气候温暖的淮河流域、长江流域的小麦产区。近年来,随着全球气候变暖,小麦赤霉病也在东北、西北等低温区出现,并且有逐年向北蔓延的势头[13-15]。图1统计了2000—2015年中国小麦赤霉病发病情况,2012年的发病面积甚至达到了927万公顷[16]。根据农业农村部印发的《2021年全国“虫口夺粮”保丰收行动方案》,预计2021年全国小麦赤霉病发生面积达600万公顷。小麦赤霉病发病症状见图2。

图1 小麦赤霉病的在中国的发生面积(2000—2015)[16]Fig.1 Occurrence area of FHB in China (2000-2015)[16]

图2 小麦赤霉病发病症状图片[17]Fig.2 The picture of the symptoms of FHB[17]

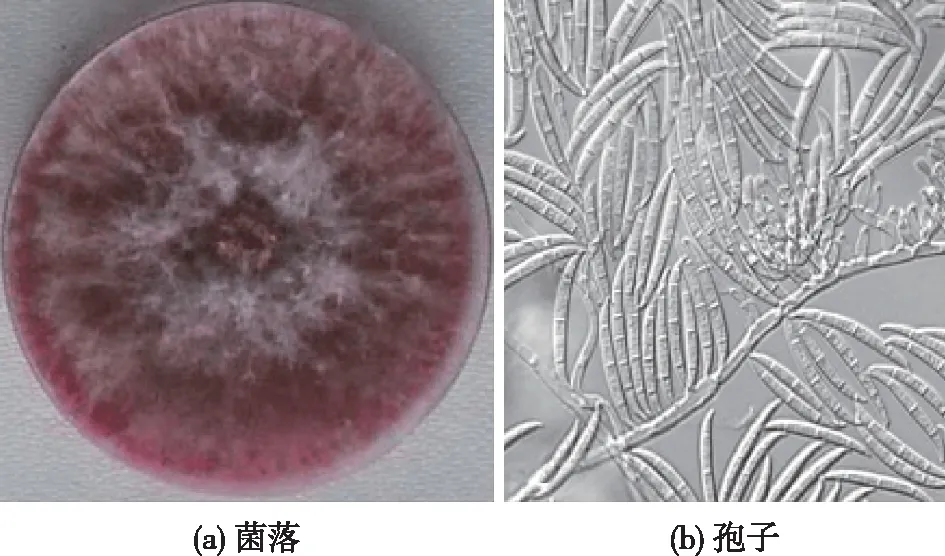

在所有5种镰孢菌中,禾谷镰孢菌是我国小麦赤霉病的主要病原菌[18-19]。禾谷镰孢菌是半知菌亚门真菌,又称禾谷镰刀菌,有性阶段为Gibberellazeae Schw. Petch。禾谷镰孢菌产生分生孢子和子囊孢子2种孢子(图3)。分生孢子呈镰孢形,有隔膜2~7个,顶端钝圆或略微收缩,基部有明显的足细胞,大型分生孢子,分隔明显,多数有3个隔膜,大小为(3~6) μm×(25~72) μm。小型分生孢子极少或没有,无厚膜孢子。子囊壳散生病部表面,卵形至圆锥状,紫黑或深蓝色,大小约为(100~250) μm×(150~300) μm;子囊孢子由子囊中释放,子囊无色,呈棍棒状,大小为(8~15) μm×(35~84) μm,内含8个子囊孢子。子囊孢子无色,呈纺锤形,两端钝圆,大小为(3~6) μm×(16~33) μm,多为3个隔膜[20-22]。

图3 禾谷镰孢菌菌落及孢子图片Fig.3 Pictures of colony and spore of Fusarium graminearum

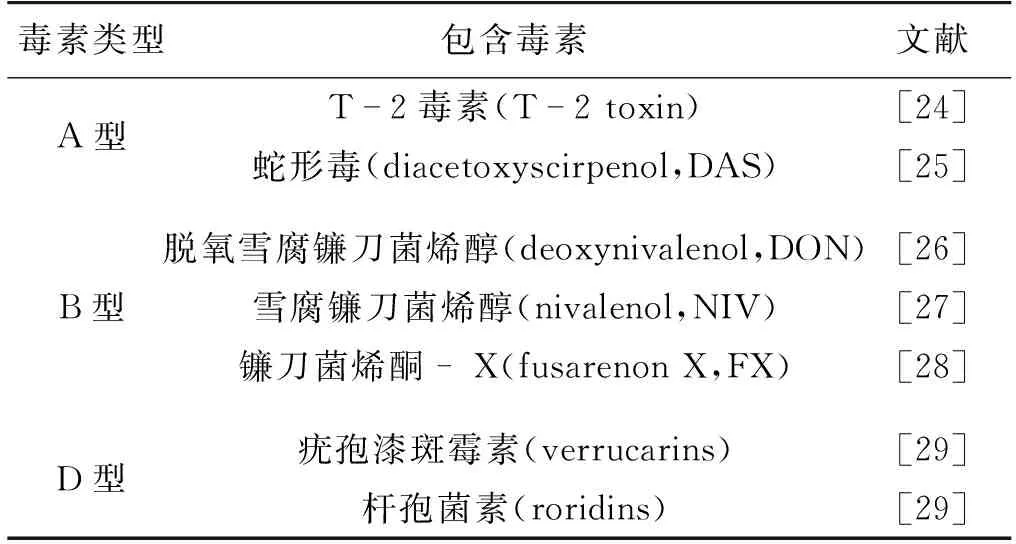

禾谷镰孢菌在侵染小麦穗部并生长的同时,产生两类主要的真菌毒素,即单端孢霉烯族化合物和玉米赤霉烯酮(ZEN,又称F-2毒素)。单端孢霉烯族化合物包含A、B、C和D 4个类型,其中禾谷镰孢菌不产生C型单端孢霉烯族化合物[23]。禾谷镰孢菌引起的小麦赤霉病产单端孢霉烯族化合物情况如表1所示。

表1 禾谷镰孢菌引起的小麦赤霉病及产生的单端孢霉烯族化合物

DON是一种具有抑制作用的毒素,人和动物摄入过多含DON毒素的食物之后,就会出现恶心、厌食等症状,严重的会产生内出血、破坏免疫系统、影响繁殖能力、致癌、致畸等危害。人在误食含DON的食物之后,10 min左右出现中毒症状,30 min之后出现明显的中毒症状[30]。2001年,世界卫生组织/联合国粮农组织食品添加剂专家委员会建议,单位体质量的日摄入DON量不得超过1.0 μg(即1.0 μg/kg)。为防止这些危害,我国卫计委已经建立了小麦籽粒中DON残留限量的监管标准,将小麦产品中DON的最大允许含量设定为1 000 μg/kg[31]。Mirocha等[32]研究表明,中国、北美、欧洲等国家和地区,禾谷镰孢菌产生的毒素类型是DON及其衍生物。美国的路易斯安那州和日本韩国的相关地区,禾谷镰孢菌毒素主要是NIV及其衍生物[23, 33]。

玉米赤霉烯酮(ZEN)是禾谷镰孢菌产生的另一类主要毒素,具有类似雌性激素的作用,另外还能破坏体内的合成与代谢[23]。ZEN对人和动物造成的危害有遗传毒性(导致正常机体内核酸的变化)、免疫毒性(导致正常免疫细胞功能出现紊乱)、生殖毒性(猪饲料中ZEN的含量达到1 mg/kg时便可以使小猪产生高雌激素症)、致癌毒性(当人体摄入一定含量的ZEN的情况下,ZEN便能破坏身体正常的机能,使体细胞癌变概率提高,尤其是乳腺癌)[34]。为此,我国卫生部门规定谷物及其制品中ZEN的最大允许含量为60 μg/kg[31]。

无论是小麦还是玉米,只要发生赤霉病,真菌及其产生毒素的污染都比较严重。针对真菌和毒素污染的防治,一般要在真菌感染前做好预防准备及相关工作,发现真菌感染植物后要及时采取防治措施,已被真菌和毒素污染的植株采取防治,严重污染的植株进行铲除以及集中处理等[23]。目前禾谷镰孢菌真菌毒素的处理主要以化学药剂为主,物理方法和生物方法的使用可降低真菌毒素对环境和食品以及饲料的污染。

1.2 小麦赤霉病的防治方法

小麦赤霉病在全球多个国家和地区发生,且越来越严重,也越来受到关注。目前小麦赤霉病防治措施主要有:农业基础防治、抗性育种、化学防治和生物防治等[35]。其中,化学防治是历史上使用最久的防治措施[36]。

1.2.1 农业基础防治

基础防治方法指的是通过正规的农事操作,改善农田环境、土壤环境以及植物生长环境等,使来年种植的植物能更健康地生长,增强自生的抵抗能力,这种方法就是农业基础防治方法[37]。

小麦赤霉病农业基础防治主要是加强田间的管理,具体表现:①及时清理田间病株、病残体和杂草,防止越冬病菌产生子囊孢子;②做好田间排水排泽工作;③及时、适量施肥,合理灌溉;④及时清理田间发病植株以及发病杂草;⑤休耕期及时翻土和晒土等,给小麦生长提供良好的条件。科学改善麦田的生态环境,不仅有利于小麦的生长,而且还有利于小麦自身抗性的增强[38]。

1.2.2 抗性育种

小麦的抗性育种是一种安全环保的防病措施,不但能降低病害的危害,而且还能使小麦的产量和质量都得到提升[39]。通过抗性育种选育具有抗小麦赤霉病的品种,是解决赤霉病危害的有效途径之一[40]。在我国科研人员不断的努力下,已经培育出许多农艺性状良好的耐病品种。我国审定通过的第一个高抗赤霉病的小麦品种,是2009年10月15日江苏省农科院的小麦品种胜选6号[41]。现在国内主要的小麦抗性品种有苏麦3号、望水白、湘麦1号、鄂恩1号、万年2号和扬麦4号等,可因地制宜选择适宜的抗性品种[42]。国外研究发现,可以通过对小麦近缘种抗病基因的研究来培育小麦抗病品种。Oliver等[43]利用小麦远缘杂交途径来建立小麦与外来物种的衍生物,利用这些衍生物来培育小麦抗病品种。另外,通过诱导抗赤霉病基因的过量表达也是提高小麦植株抗性的方法,如陈同睿等[44]通过基因枪法将过量表达TaJRL53基因的载体导入小麦植株中,发现小麦植株对赤霉病的抗性增强。

1.2.3 化学防治

化学防治是通过使用化学农药杀死病原菌以避免植物受到危害的方法。化学防治是农业上使用历史最久、研究最深入的病虫害防治方法,对农药分子水平上的研究可以有效指导农药的精细施用,施用的最佳时机和最佳策略研究已经相对成熟[45]。

目前小麦赤霉病的防治离不开化学防治。截至2019年3月,农业农村部共登记小麦赤霉病药剂307个,其中单剂139个[45]。目前小麦赤霉病化学防治使用的杀菌剂主要有多菌灵、戊唑醇和氰烯菌酯等。我国使用多菌灵防治小麦赤霉病的历史已超过30年,这么长时间单一使用多菌灵已导致很多地区的病虫对其产生了抗药性[46-47]。虽然我国戊唑醇的使用也超过了15年,但是使用量显著少于多菌灵,其抗药性尚不明显[48]。氰烯菌酯能强烈抑制禾谷镰孢菌菌丝的生长,抑制孢子的萌发速率,甚至能改变孢子的萌发方式,对禾谷镰孢菌具有极高的抑制效果,是多菌灵的数倍[49]。因此,在小麦赤霉病防治方面,氰烯菌酯的使用量越来越大[50-51]。

2 小麦赤霉病的生物防治

生物防治是指依靠动物、植物和微生物等生物活体或者其产生的次级代谢产物来防治植物病害的一种手段[52]。病虫害的侵扰是影响农业生产的首要问题,农业生产每年都会因病虫害产生巨大的损失。农业基础防治只能是减轻病害,不能有效地防治病虫害;抗性育种虽然环保、经济,但是由于涉及转基因技术,其安全性往往受到大众的质疑;虽然普通的化学药物防治由于其见效快、效果好等特点而被广泛使用多年,但是化学农药的大量使用已造成了巨大的环境问题和粮食安全问题[53]。因此研究者开始研究更环保和更安全的生物防治方法。

2.1 小麦赤霉病生物防治方法

自然界生态系统中,病原菌存在各种天敌和“竞争对手”,能够抑制病原菌的微生物就是生防菌。生防菌可能来源于植物体内、昆虫共生和与生物相关的其他各种环境。理论上,当生防菌数量和病原菌数量保持相对稳定,生防菌就能持续有效地维持对病原菌的抑制[54]。小麦赤霉病生物防治是指充分利用自然界中存在的对小麦赤霉病病原菌有拮抗特性的微生物(即拮抗菌或生防菌)及其抗性机制,结合生物和化学技术来防治小麦赤霉病的方法。在实践操作中可使用生防菌发酵液制剂,将生防菌加工成活体种子包衣和将具有诱导抗性机制的生防菌加工成生物肥料以增强小麦对赤霉病的抗性。这些方法是将来小麦赤霉病生物防治的基本方法。

2.2 生物防治机制

生防菌发挥生物防治的机制主要包括产生抗生素的抗生作用、营养和空间的竞争作用、通过代谢的活性物质或者菌体本身溶解病原菌细胞的溶菌作用和诱导植物的系统抗性等[55]。小麦赤霉病生物防治机制的研究现在是研究热点。

2.2.1 抗生作用

抗生作用(antibiotics)指由拮抗菌产生的活性抗菌物质对病原菌生长繁殖表现出的抑制作用,也称为拮抗作用[56]。生防菌通过分泌活性抗菌物质,作用于病原菌细胞的靶标上(细胞壁、细胞膜等),干扰病原菌细胞蛋白质合成系统和能量代谢系统等的正常功能,进而抑制或杀死病原菌[54]。自然界中大多数细菌都可以产生对其他微生物有抑制作用的抗菌物质,这些物质主要有五类:①毒素;②细胞壁降解酶类(蛋白酶、果胶酶、几丁质酶等);③抗生素类(喹诺酮类抗生素、β-内酰胺类抗生素等);④细菌素类(羊毛硫抗生素、小分子的热稳定肽、热敏感的大分子蛋白等);⑤其他次生代谢物质(有机酸、氨类等)[23, 57]。

目前有很多禾谷镰孢菌生防菌抗菌物质的研究报道。徐莉等[58]和陆长婴等[59]从生防菌中分离到对小麦赤霉病具有拮抗活性的抗菌蛋白N1235。裴韬等[60]发现枯草芽孢杆菌P72对禾谷镰孢菌有较强抑菌活性,并从中分离得到抗菌蛋白,该蛋白分子量约为4.0×104,具有较高温度耐受性、对酸稳定等特点。Dunlap等[61]发现生防菌解淀粉芽孢杆菌AS43.3能产生伊枯草菌素、丰霉素、表面活性素、细菌素、难溶蛋白及巨泌乳素等抗菌活性物质,并且这些活性物质的代谢与对应的基因簇密切相关。陈红等[62]发现生防菌芽孢杆菌X2-23对小麦赤霉病和水稻纹枯病等多种病害有强烈的抑制作用,且该菌能高产几丁质酶,活性可达25.5 U/mL。程超[63]发现产酶溶杆菌OH11产生的抗菌活性物质HSAF对梨树腐烂病菌、稻瘟病菌和油菜菌核病菌等有较强的抑制效果,HSAF不仅能抑制小麦赤霉病菌孢子萌发和菌丝的生长,还能使菌丝形态与幼殖体发生畸变,包括菌丝扭曲、顶端膨胀、分枝增加以及孢子萌发点增多和芽管肿胀等现象,具有优异的防治效果。

2.2.2 竞争作用

竞争作用(competition)包括两大类的竞争,一是营养物质的竞争,二是空间的竞争。营养竞争是指生防菌与病原菌之间竞争有限的营养物质,空间竞争是指对于生存空间需求相近的病原菌和生防菌之间在生态位上竞争有限的生存空间[55]。竞争作用是生防菌发挥作用的重要机制之一。营养与空间的竞争一直以来都被认为是生物防治中经典的机制[56]。如来自土壤的拮抗菌,绝大多数本身就适应根际土壤的环境,这些微生物与病原菌相比,能随着根的伸长沿着根尖移动,快速占领根尖幼嫩部分,即占据有利的物理和生物位点,对病原菌形成物理屏障或生态位排斥,使病原菌最终不能感染寄主;这些生防菌能更快地适应根际土壤环境的温度、湿度、pH和渗透压等环境,最终在空间和营养竞争中占据优势,阻止病原菌对寄主的侵染。再如,生防菌荧光假单胞菌,通过竞争微量元素的方式而达到抑制病原菌生长的作用[64]。Armando等[65]从动物消化系统中分离得到的酿酒酵母可通过竞争营养与空间的作用来抑制禾谷镰孢菌的生长。

2.2.3 溶菌作用

溶菌(bacterisiolys)是指拮抗菌在进行生命活动的同时破坏病原菌生存,导致病原菌细胞溶解而最终死亡或生长异常的现象[66]。生防菌的溶解作用是非自溶性,这可能是生防菌的酶或者生防物质所造成的,所有引起非自溶的物质均具有潜在的利用价值[67]。

2.2.4 诱导植物的系统抗性

诱导植物的系统抗性(induced resistance)是指一些用于病虫害生物防治的生防菌株或其组分引起植物发生生理生化反应,以及在菌体或者生防菌代谢的化学物质的诱导下,使植物体内的病害防御系统被激活,从而使这些植物产生对相应病原菌的抗性的现象[67]。有研究[68-69]发现假单胞菌能产生抗体2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG)能够诱导宿主产生诱导抗性,并且其能寄生到宿主的根与宿主病原菌竞争营养成分而对病原菌产生抑制作用。Jochum等[70]发现产酶溶杆菌菌株C3能诱导小麦产生抗赤霉病菌的抗性而成为防治小麦赤霉病的拮抗剂。

总而言之,禾谷镰孢菌引起的小麦赤霉病生防菌具有相似的拮抗机制,不同的生防菌株之间防治效果存在差异。生防菌也存在多方面的生防机制,多种机制可以相互协作,在生物防治过程中发挥协同效应。在生物防治中,除了植物和病原菌,还有生防菌及土壤根际圈微生物,生防菌的加入,使之与原本存在的微生物之间形成了错综复杂的生防机制,当一种机制不适用时会自动转入到另一种机制中[71]。

2.3 禾谷镰孢菌拮抗菌研究进展

自然界中,微生物的数量庞大,其中许多微生物具有生物防治的潜力。拮抗微生物的种类和分布都十分广泛,在细菌、真菌、放线菌和病毒中都有发现,细菌、霉菌、酵母菌和放线菌是目前农业植物病害防治中应用比较多的微生物拮抗菌。目前发现的对小麦赤霉病病原菌——禾谷镰孢菌有拮抗效果的微生物主要是芽孢杆菌(Bacillus)、假单胞菌(Pseudomons)、放线菌(Actinomycetes)以及真菌等。

2.3.1 芽孢杆菌

芽孢杆菌是一类可以形成芽孢的革兰氏阳性菌,具有繁殖速度快、代谢旺盛、菌体体积大等特点,这些特点有助于其在植物发病部位迅速占领空间,竞争资源,从而抑制病原菌的生长和扩散。另外,芽孢杆菌还拥有极高的耐受性,它们能耐低温(-60 ℃)、高温(280 ℃)、强酸、强碱、高渗、高氧及低氧等极端环境,能在多种复杂的环境中生存,是筛选生防菌较好的选择。

芽孢杆菌能作为多种植物病原菌的生防菌还有另外一个原因是能产生多种抗性物质,包括抗生素、抗菌蛋白等次生代谢产物。芽孢杆菌具有较广的抑菌范围,能抑制植物根、茎、叶、花及果实上的多种真菌病害[72],芽孢杆菌不仅对禾谷镰孢菌有拮抗效果,而且对立枯病等土传和地上病害同样有较好的生防效果[73]。

用于生物防治的芽孢杆菌主要有枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌和多黏类芽孢杆菌。

1)枯草芽孢杆菌。枯草芽孢杆菌(Bacillussubtilis)是一种好氧嗜温的芽杆孢菌,产生的内生孢子耐干旱、高温和紫外线辐射[74]。枯草芽孢杆菌对产菌丝病原真菌有很好的预防和治疗效果,在生物防治中已经凸显出巨大的潜力,拥有巨大的开发价值。

由于枯草芽孢杆菌生产成本较低,批量生产工艺简单,施用方便,储存期较长,所以是一种理想的生防细菌[75-76],是目前已经在实际生产中使用的拮抗微生物。国外对枯草芽孢杆菌的研究比较早,很多相关产品都已经在农业生产中使用。枯草芽孢杆菌GBO3、MBI600、QST713和FZB24等是已经获得美国环保局(EPA)商品化或有限商品生产应用许可的菌株,其中,菌株MBI600能对禾谷镰孢菌有较好的生防效果[77]。尽管国内对枯草芽孢杆菌的研究晚于国外,但是在研究者们的不懈努力之下,已经取得了诸多进展。

徐剑宏等[78]从土壤中分离到对禾谷镰孢菌有较好生防作用的枯草芽孢杆菌,能较好地抑制禾谷镰孢菌菌丝的生长和孢子的萌发,在田间条件下对小麦赤霉病的防治效果达40.37%。何艺琴等[79]从荆州小麦赤霉病高发地区分离到对氯霉素和卡苄西林钠等抗生素具极高耐受性且易培养的枯草芽孢杆菌XG-7,它在实验室条件下对小麦赤霉病病菌有较好的抑制效果,抑菌圈达到32.5 mm。徐莉等[58]发现杜仲内生枯草芽孢杆菌DZSG23能快速适应小麦根际土壤环境,并快速定殖,DZSG23还能定殖于麦穗表面的颖壳上,通过激活PR-1基因和AOS基因的表达,诱导小麦中水杨酸信号通路和茉莉酸信号通路产生抗赤霉病活性物质,从而增强小麦植株对赤霉病的抗性。周红姿等[80]从小麦病穗中分离的枯草芽孢杆菌Z54在平板对峙实验中对禾谷镰孢菌菌丝的抑制率达到81.72%,Z54在PDA共培养实验中对禾谷镰孢菌的抑制率能达到100%;菌株Z54还能降解禾谷镰孢菌产生的脱氧雪腐镰刀菌烯醇,降解效果高达71.67%;在盆栽条件和田间条件下,Z54对小麦赤霉病的防治效果分别是69.12%~78.57%和72.60%~75.82%。

目前,已经用于植物病害防治的枯草芽孢杆菌产品有美国Gust-afson公司开发的Kodiak(GBO3)、Microbio Ltd公司开发的Subilex(MBI600)等,这些产品通过拌种使用或施用于根部能够防治由镰孢菌属引起的病害[75]。俄罗斯全俄植保所基于枯草芽孢杆菌研制的可湿性粉剂Alirine-B,亦能用于镰孢菌病害的防治[75, 81]。

2)解淀粉芽孢杆菌。解淀粉芽孢杆菌(Bacillusamyloliquefaciens)是一种与枯草芽孢杆菌亲缘关系很近的生防菌,两者的区别在于解淀粉芽孢杆菌拥有一些特性基因[82],它可以利用这些特性基因编码抗菌化合物,所以解淀粉芽孢杆菌拥有广谱抑菌活性,且代谢能力强,能产生多种次生代谢产物。

解淀粉芽孢杆菌活性代谢物比较丰富,在植物病害防治中具有巨大的开发潜力。王军华等[83]从土壤中分离的解淀粉芽孢杆菌Q-12,其代谢物中含有抗菌蛋白QA-2,能抑制镰孢菌、曲霉等病原菌的生长。Sun等[84]从黄芩植株体内分离的解淀粉芽孢杆菌ES-2p5,该菌能通过分泌fengycin和surfactin等活性物质而抑制禾谷镰孢菌的生长。蔺国强[85]从解淀粉芽孢杆菌X-42中分离到脂肽类化合物,该化合物对禾谷镰孢菌菌丝的生长有较强的抑制作用,X-42的活体菌剂对禾谷镰孢菌生长的抑制率达到60%以上,田间对小麦赤霉病的相对防效高达79%~88%。秦楠等[86]从解淀粉芽孢杆菌中分离出对禾谷镰孢菌有抑制作用的抗菌蛋白,该蛋白能使禾谷镰孢菌细胞器紊乱、细胞质降解、细胞壁破裂、囊泡状物渗出、菌丝顶端膨大,并且还能抑制孢子萌发,抑制率可达57.3%。徐丽梅等[87]从小麦样品中筛选到具有广谱抗菌活性的解淀粉芽孢杆菌AX-3,该菌在实验室条件下对禾谷镰孢菌的平均抑菌圈超过27.9 mm,能分泌含macrolactin A的多种活性物质。总之,解淀粉芽孢杆菌是一类具有开发潜力的微生物资源。

3)多黏类芽孢杆菌。多黏类芽孢杆菌(Paenibacilluspolymyxa)是一种产芽孢的革兰氏阳性细菌,早起的分类研究将其归入芽孢杆菌属[88]。多黏类芽孢杆菌对植物无致病性,具有生防及促生作用,是极富生防潜力的植物根际促生菌(PGPR),广泛存在于土壤等自然环境中[89-90]。Ryu等[91]发现了一株广谱抑菌且能抑制禾谷镰孢菌生长的多黏芽孢杆菌E681。多黏类芽孢杆菌被作为一种重要生防菌,主要是因为它能产生丰富的抗菌活性物质。研究表明,多黏类芽孢杆菌可能产生的抗菌物质包括蛋白质类、吡嗪类、核苷类、多肽类和酚类等多种,丰富的抗菌物质赋予了多黏类芽孢杆菌较大的环境竞争优势[92-93]。

4)其他芽孢杆菌细菌。林星华[94]研究了一株具有稳定的拮抗活性、较强紫外线抗逆性的皮奥里亚类芽孢杆菌(Paenibacilluspeoriae),对禾谷镰孢菌菌丝的生长抑制率达57.14%,该菌还能促进油菜种子和番茄种子的发芽。夏雨晨等[95]从小麦叶中分离到小麦赤霉病生防菌暹罗芽孢杆菌(Bacillussiamensis)WY-3,与禾谷镰孢菌对峙培养的抑菌圈达到26.3 mm,还对火龙果炭疽病菌、棉花立枯病菌、白绢病菌等病原菌有较好的抑制效果,WY-3对寄主的生长不造成任何影响,可作为多种植物病害生物防治及开发原料。江天知等[96]发现贝莱斯芽孢杆菌(Bacillusvelezensis)SH06对禾谷镰孢菌有抑制效果,在TB培养基中添加0.5%Triton X-100的渗透剂培养24 h,对禾谷镰孢菌的抑制效果达到65.2%,接近多菌灵的抑制效果(70.4%)。王瑶等[97]从发生小麦赤霉病的病穗上分离到28株多种芽孢杆菌,其中甲基营养型芽孢杆菌JS62N和暹罗芽孢杆菌JS15E、JS29I对小麦Shixin 888的赤霉病发病率降低作用均超过80%;在这28株芽孢杆菌中,只有3株对发病率的降低作用不足50%,其他菌株均能降低病害50%~80%,所有菌株对小麦生长基本无不良影响。

2.3.2 假单胞菌

假单胞菌是广泛活跃在植物根际和叶面的一类革兰氏阴性菌,属内许多菌株属于植物根际促生菌,能防治植物病害,促进植物生长[98]。目前应用的主要种类有存在于土壤中的不同生物型的荧光假单胞菌(Pseudomonasfluorescens)和恶臭假单胞菌(Pseudomonasputida)[73]。

从玉米根际分离的荧光假单胞杆菌EM85,对禾谷镰孢菌、串珠镰孢菌和菜豆壳球孢菌具有强烈的拮抗作用[99]。杨楠[100]从小麦病穗上分离到绿针假单胞菌PC60,它对禾谷镰孢菌有强烈的拮抗作用,能通过分泌包括吩嗪-1-甲酰胺(PCN)和吩嗪-1-羧酸(PCA)等物质有效地抑制小麦赤霉病在小麦穗部的扩展,对禾谷镰孢菌生长的最高抑制率达100%。Hu等[101]从麦穗中分离的假单胞菌Pcho10菌株可以高效抑制禾谷镰孢菌引起的小麦赤霉病,抑菌率达到63%~73%,Pcho10能抑制禾谷镰孢菌的生长是通过代谢抗菌活性物质吩嗪-1-甲酰胺来实现的。

2.3.3 放线菌

自然界中放线菌是一类数量庞大、种类繁多、代谢能力强的革兰氏阳性细菌,放线菌的代谢产物中含有大量的抗生素,因此在农业病害防治中有着非常广阔的应用前景[102-103]。林星华[94]从土壤中分离得到的放线菌A4和A7对小麦赤霉病有较强的抑菌活性,在对峙培养中对小麦赤霉病生长的抑菌圈分别达到10.3 mm和11.0 mm。Nourozian等[104]从小麦籽粒中分离得到的链霉菌Streptomycessp.3可以抑制人工培养基上的禾谷镰孢菌,能使禾谷镰孢菌菌丝生长减少87.5%,还能促进小麦的生长,提高小麦的产量。张雪辉等[105]从土壤中分离到拥有广谱抑菌效果的黄灰链霉菌(Streptomycesflavogriseus)XM-10,菌株XM-10在与禾谷镰孢菌对峙培养实验中,对禾谷镰孢菌的抑菌效果达到87.6%,有较强的开发利用价值。

相较于其他革兰氏阴性细菌,放线菌能产生更丰富的抗生素类物质,从而具有更高的生防开发价值[106]。放线菌是多种活性物质的天然宝库,能分离多种抗生素和其他具有特殊功能的化合物,如具有特使功能的酶等[107]。目前使用的放线菌抗生素有用于防治稻瘟病的灭瘟素,有用于防治水稻纹枯病的井冈霉素,有用于防治小麦赤霉病和杆锈菌的放线菌酮等,其中放线菌酮是我国自主研制的农用抗生素[106]。

2.3.4 真菌

真菌是自然界中普遍存在的真核生物,其中较大一部分属于病原菌,比如禾谷镰孢菌、核盘菌和锈菌等,它们破坏植物的生长,尤其是人为种植的植物和农作物。但是自然环境中还存在一些有益的真菌,这些真菌可能来源于植物组织内部,可能来源于土壤,可能来源于其他与生物相关的环境。

近年来,关于生防真菌的文献报道在不断地增多。李素平等[108]发现从土壤中分离的烟管菌M-1的活体菌株和发酵液对禾谷镰孢菌的抑制率分别达到57.71%和72.95%,比化学药剂多菌灵对禾谷镰孢菌的抑制率提高27.11%和60.68%,在小麦植株上接种M-1分生孢子悬浮液和发酵液能使小麦赤霉病的发病率降低53.66%(p<0.05)和20.49%。周苗苗等[109]研究日本看麦娘内生真菌细极链格孢KMN-1和变红镰孢KMN-11时发现,KMN-1和KMN-11能降低小麦赤霉病的发病程度,对小麦赤霉病的治疗效果分别达到76.52%和57.58%。虽然两种菌株均为真菌,但是对小麦无致病性。

2.4 本课题组小麦赤霉病生物防治研究进展

本课题组研究的方向主要有生物杀菌剂、生物杀虫剂和生物除草剂,主要是通过分离蚯蚓内生菌、筛选各种病害生防菌以及提取生防菌代谢物质来研究和开发生物药剂。

目前从蚯蚓中分离到的内生细菌和内生放线菌已经超过了160株,筛选到的小麦赤霉病生防菌有61株(细菌16株,放线菌54株),其中对小麦赤霉病拮抗效果最好的细菌菌株是A13和D13,放线菌有J20、J22、J23、J25、J36、J41和J45等7株菌株。采用平板对峙法对峙培养测得A13、D13菌株对禾谷镰孢菌菌丝生长的抑制率分别是68.57%和58.90%。放线菌中J23和J45效果最好,对禾谷镰孢菌菌丝生长的抑制率均超过50%,J23和J45化合物粗提物对禾谷镰孢菌均有较好的抑制效果,初步判断菌株J23和J45能分泌抗菌物质。接下来将要完成对A13、D13、J23和J45菌株分子生物学鉴定、发酵液的赤霉病防效、发酵液的稳定性、盆栽生防效果、田间生防效果、活性物质提取与鉴定以及活性物质对小麦赤霉病防治效果等工作。

3 小麦赤霉病生防菌的应用策略

赤霉病的发生是个复杂的过程,可以利用多种生防菌的协同作用在整个小麦生长周期阻断赤霉病的感染。针对小麦易感赤霉病的3个时期,生物防治应采用不同的策略和防治菌种[54]。

小麦易感染赤霉病的第一个时期是种子的萌发期。萌发期的种子抵抗力弱,易受土壤中残留病原菌的侵染,因此可以利用生防菌处理作物的残茬,或者在播种前将生防菌先施放到土壤中,以降低土壤中病原菌残留量,减轻病害的发生。生防菌的最佳使用时间对病害的发生情况非常重要, Inch等[110]研究发现,在接触病原菌前1 d内接种生防菌,能达到最佳的生防效果,生防菌能在这个时间内快速占领生态位,有效地抑制禾谷镰孢菌。另外,利用拮抗菌处理种子也是保护种子免受病害侵染的最佳方法之一。

小麦易感染赤霉病的第二个时期是扬花期。这个时期的病原主要来自空气以及雨水中弥散的孢子[54]。在扬花期到来之前利用生防菌处理麦穗,尤其一些能在麦穗上快速定殖的生防菌(如麦穗中分离的生防菌),可抑制禾谷镰孢菌的生存空间,从而减轻病害的发生以及降低毒素的积累[111]。

小麦易感染赤霉病的第三个时期是黄熟期。黄熟期的病原主要也是空气中的孢子,这个时期处理方法与扬花期类似。

虽然小麦整个生长周期都容易受到赤霉病的感染,但是利用好上述的3个关键时间点,更有利于赤霉病防控。感染禾谷镰孢菌的小麦,在施用生防菌或者其他化学药剂后,可能会抑制禾谷镰孢菌的进一步扩展,不产生病害症状,但是禾谷镰孢菌在合适的条件下能继续产生和积累毒素,因此收获后毒素的处理也至关重要[112]。在储藏过程中使用生防菌也是减轻毒素继续产生和积累的有效措施[113]。

4 总结与展望

小麦生产过程中,其产量和质量严重受到赤霉病的威胁。禾谷镰孢菌是小麦赤霉病的主要病原菌之一,不仅能在小麦的整个生长周期破坏小麦的正常生长,而且还能在小麦收获后继续产生和积累真菌毒素,对小麦的储藏造成不良的影响。小麦赤霉病所产生的各种真菌毒素会使粮食和饲料受到污染,严重影响人和动物的安全。

虽然化学农药有高效的防治效果,但是造成的环境问题也日益增多,其中最受到关注的问题就是粮食安全问题。另外随着社会的发展,人类的消费观念发生变化,人们追求更安全和更环保的粮食及其相应的生活必需品。生物防治小麦赤霉病的研究就是为了辅助化学药物对小麦赤霉病进行防治,同时也是为了能更环保和更安全地进行小麦及其相关产品的生产。

我国小麦生产受禾谷镰孢菌威胁的区域主要分布在黄淮流域及其以北的地区。目前已经发现的能拮抗禾谷镰孢菌的微生物在环境中广泛分布,在土壤中、昆虫体内、小麦穗上、小麦叶内等环境中都有发现。这些生防菌主要以细菌和真菌为主,包含了芽孢杆菌、放线菌等。不同生防菌对禾谷镰孢菌的拮抗作用机制也存在差异,有的生防菌通过分泌抗菌活性物质抑制禾谷镰孢菌的生长;有的生防菌则通过与病原菌竞争营养和空间,延缓甚至阻止病原菌在植物上的定殖与生长;有的生防菌则通过分泌溶菌物质直接杀死病原菌。一部分生防菌在与植物共生的过程中能使植物对病原菌的抗性增强。

虽然小麦在整个生长周期都易感染赤霉病,但是生物防治小麦赤霉病还需要抓住三个时间点。首先是早期种子萌发期,土壤中残留的病原菌是最大的威胁;其次是扬花期,空气中和雨水中弥散的孢子是主要病原;最后是黄熟期,小麦易被空气中的孢子感染。另外,收获后的储藏过程,如果小麦在收获前被禾谷镰孢菌感染,那么真菌毒素很可能在储藏的过程中继续产生和积累。抓住这些关键时期并且使用不同的生防菌能更好地防止赤霉病的发生以及毒素的产生。多种生防菌协同使用,能充分利用不同生防菌之间的生防机制,多种机制之间的协调作用能更好地控制小麦赤霉病的发生。

利用生防菌对小麦赤霉病的防治研究只是小麦赤霉病生物防治研究的基础部分。未来的生防研究将针对赤霉病生防的深入机制和对植物抗性的诱导作用。一方面,对生防菌代谢产物的研究有助于阐明生防菌的防控机制,能为新型农药的合成提供目标化合物。另一方面,小麦植株自身抗性系统的激活需要外界因子的诱导,如果能利用生防菌作为激活小麦植株免疫系统的诱导因子,那么生防菌不仅可以直接防治病原物,而且还能通过激活小麦植株的系统抗性来增强免疫能力,达到生防菌多重利用的效果。