我国区块链政策的供给特征与逻辑:一个三维框架的量化分析

何继新 暴禹

摘 要:

我国区块链政策体系正由初期探索向框架建构与系统完善持续推进。区块链政策量化的三维分析框架包括政策设计、政策目标、政策力度三个维度。我国区块链政策数量呈上升趋势,政策主线明确;国家层面政策缺乏强制性规范,省级层面政策内容呈现高度趋同;政策设计与政策目标关注重点单一,存在结构失衡风险等主要特征。未来我国区块链政策将着重协调政策数量与力度之间的关系,增强区块链政策部门协同网络,从“多头”融合投入并接至“归口”管理。

关键词:区块链;区块链政策;三维框架;政策评估

中图分类号:D601 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2021)03-0018-12

一、引言

伴随新兴科技革命中数字世界的加速发展,作为新工具,区块链技术在数字身份验证及管理授权等问题上创建了新型数字关系,并且已经在教育、就业、养老、食品安全、社会救助、医疗健康、药品溯源等领域初步试水成功。我国区块链技术发展既面临新技术标准规范、技术回归、应用落地和领域拓展的宝贵机遇,同时也面临大量未知领域的融合嵌入、产业结合、社会资源投入和未知风险研判的严苛挑战。2016年10月,中华人民共和国工业和信息化部发布《中国区块链技术和应用发展白皮书(2016)》(以下简称白皮书),首次描绘了我国区块链行业发展标准路线图,白皮书作为提出建设区块链标准体系框架的重要指导性文件,明确了区块链产业的定位,促进了各省市数字产业观念更新、政策创新及应用革新,有效提升了区块链技术发展效率,成为肯定和扩大区块链行业的重要支撑[1]。在全球区块链政策信息中,2018至2019年我国政府发布的区块链政策信息最多,且政策内容已由限制虚拟货币和加密货币转变至民生领域嵌入、实体融合、产业扶持和行业环境营造等方面,截止到2020年3月,全国已有22个省市将区块链写入政府工作报告,相关配套政策也随之落地。

在区块链技术推进下,区块链与产业及社会各个领域的交融发展引发的脆弱性、无序性风险可能更为明显,更需要政策支持和政策规范。高小平利用内容比较分析法,通过建立“认知-制度”分析框架对区块链政策文本进行深入分析,探究了我国现阶段区块链政策的演进趋势与区域区块链政策的布局差异[1]。学界理论研究认识到,在初创环境下,区块链面临基础支持、行业过渡及技术实现等方面的难题,需要政策给予支持[2]。我国政府一直在出台相关政策紧抓区块链技术发展和社会相关领域融合布局,包括在基础纵向链条、技术资源配置、管理能力建设等领域创设多层次助力渠道,鼓励区块链行业发展[3]。但资本市场对区块链产业的成长要求极高,大多数产业由于经营风险高、融资难度大、不动产占比低、核心技术获取难等问题,亟须具体的政策规范与支持[4]。目前,鲜有学者从政策多维视角切入对我国区块链政策文本进行量化分析,亦未从多层面视角考察区块链政策体系内容及供给内在逻辑、特征和方向。

我国区块链技术发展仍处于初期上升阶段,区块链发展何去何从,未来需要与哪些领域融合应用,其是否能够从技术属性延伸到经济和社会属性以真正打破“区块链+”的现实应用场景窘态,都是亟须回答的问题[5]。当前,我国的区块链技术亟待提升,不仅短期规划的结构性发展路径和粗放型产业增长模式尚未对接、耦合,基础性公有链(即全网公开且任何节点皆可随时加入或脱离系统)建设过慢,且与私有链(即单个区块链提供服务且仅授权节点可接入参与系统活动)之间链接方式仍未明确,科研成果试验应用及产业化效率不高等问题较为突出。从整体区块链技术水平来看,虽然当前我国区块链政策在支持力度、产业化建设、技术突破等方面处于世界先进水平,但与发达国家相比,区块链核心转型能力及集合研发能力仍然较弱,技术间承接能力不足,占据和保持区块链技术优势与产业项目快速落地及其应用场景实践仍有差距。由此,深入分析我国区块链政策现阶段的供给特征及其内在逻辑,对于优化区块链政策供给效能、创新政策顶层设计和完善政策体系具有重要现实意义。

二、我国区块链政策的三维分析框架

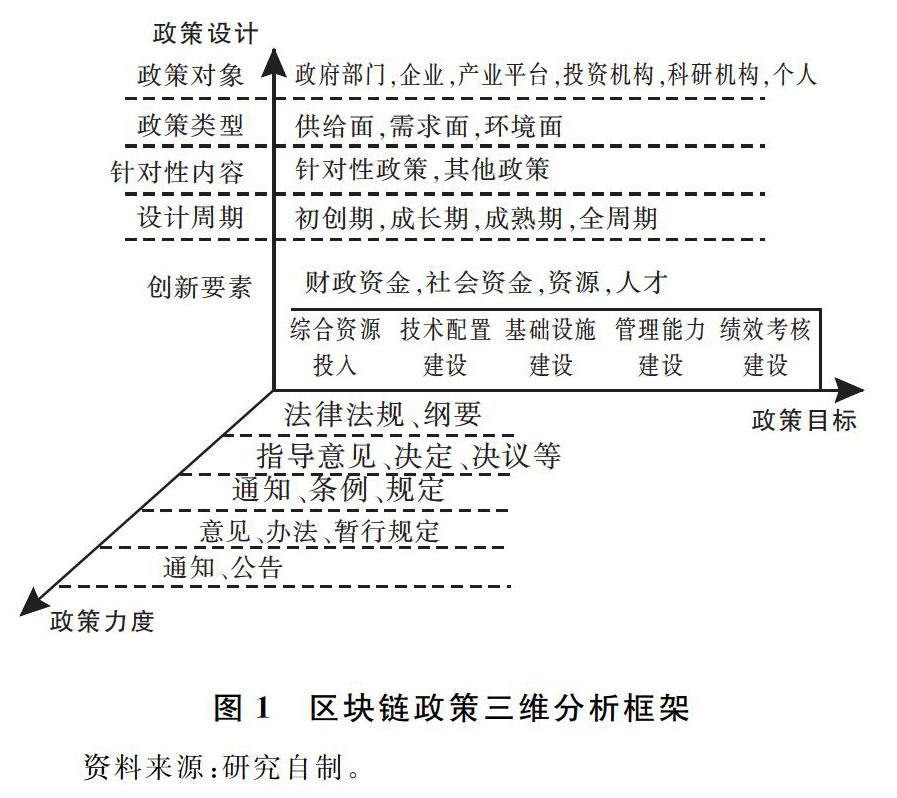

对现阶段国内区块链政策的供给进行分析,既能够厘清国内区块链政策的供给现状及特征,还可以探明国内区块链政策及技术供给的目标动力、发展阻碍和保障支持等。在区块链技术的探索研究中,国内学者重点关注对区块链技术、区块链技术与各方平台融合、发展趋势与监管等问题的研究,部分政策研究主要针对产业某一领域或政策架构方向展开研判、评估。近年来,随着我国区块链政策规范逐步明确,与之相匹配的产业场景、技术平台相继落地,开始出现关于促进和规范区块链发展的政策舉措和行动方案,但尚未有学者梳理现有区块链政策并对其展开量化研究。本文从政策的构成要素入手,利用政策目标、政策设计和政策力度三个维度,建构我国区块链政策供给三维分析框架(参见图1)。

(一)政策设计维度

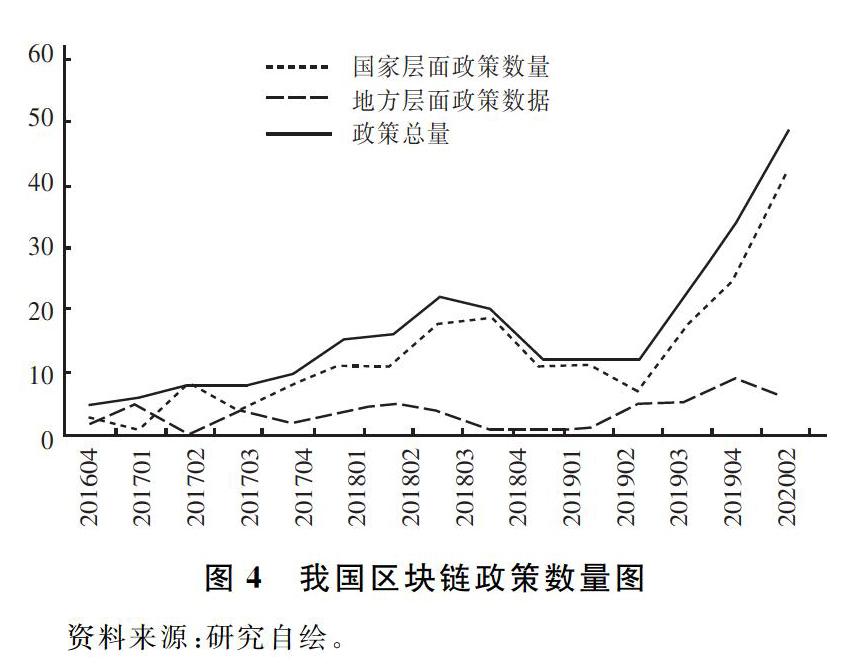

区块链政策设计是搭建并完善我国区块链政策体系的基础,是明确现实政策目标需求的手段,也是依据政策定位确定政策力度的重要方式。政府为推动我国区块链技术能力建设,对区块链政策设计中涉及政策对象、类型、内容、周期和要素之间的协调及应用进行持续完善,区块链政策设计框架也始终与区块链政策目标和力度所协同[6]。政策设计涵盖了多层级的表现形式,如区块链发展规划、区块链园区建设、财政补贴及人才队伍建设等,由政策层次和政策目标结构组成,各层级与结构要素之间存在演化、融合的发展逻辑。在区块链政策设计的层次结构图中(参见图2),从发布的政策数量和政策目标效果的角度来看,微观层的政策设计具有涉及面广、内容具体和利用率高等特点,虽然政策力度较低,但其政策制定及发布的数量最多,且直接影响政策目标的实现,是区块链政策框架中最坚实的力量层,主要涵盖技术环境营造、配套项目建设和监督监管系统等方面内容;中观层的区块链政策设计关注的重点在于政策承接,是具有综合性特点的设计部分,既要明晰宏观层的项目规划与发展延伸,又要总结微观层的政策现状与现实需求,主要包含区块链应用场景探索、平台建构、综合试验区规划和创新基金等;宏观层的区块链政策是对国家区块链技术长远战略体系建设的规划,更强调前瞻性和指导性,如区块链年度白皮书、发展规划、创新规划等。可见,剖析和厘清我国区块链政策设计的层级结构,既是把控区块链政策体系特征的建设起点,也是对区块链政策进行量化解析的逻辑起点[7]。

我国区块链政策量化分析框架的政策设计维度着重考量微观层细化的政策设计,并将框架设计转化和简化为基本政策措施参与量化评价。一方面,参照以往学者对于政策设计的分类方法,罗斯维尔和赛格菲尔德创新政策设计分类方法将政策设计划分为供给、环境、需求三类[8](pp.19-30 ),同时赵筱媛等人对这三类政策的划分依据及思想[9][10]亦为本文提供参考。另一方面,通过深入研究首个颁布文件《贵阳区块链发展和应用》中的区块链顶层设计与底层逻辑内容并归类,再借鉴彭纪生、段忠贤对创新政策措施的划分标准与评判细则[11][12],本文将区块链政策设计维度中的政策类型划分为供给面政策、需求面政策和环境面政策,并最终完成我国区块链政策设计量化评价标准(参见表1)。具体而言,供给面政策设计包括三类措施,即人才人事建设、基础设施建设、科技公共服务;需求面政策设计包括行政法规制度措施、领域融合需求措施、绩效产出措施和技术合作措施;环境面政策设计包括财税金融支持措施和知识产权保护措施(参见图3)。供给面政策助推区块链技术落地和政策施行,需求面政策着重拉动区块链产业发展引擎,环境面政策关注弥补区块链发展漏洞并为其制造有利条件,三个层面的政策协同推进区块链技术、政策和产业的全周期发展路径[13]。据此,通过对区块链政策设计的逐层分解、细化,将政策设计量化为供给面、需求面和环境面所包含的9项政策措施,并对量化标准贴切程度进行赋分(参见表1)。

(二)政策目标维度

区块链政策目标是不同政策制定者在区块链规划或产业发展的政策设计基础上,通过监督和持续完善政策实施过程所达到的最终目标。我国区块链政策目标具有探索开创性、行业预判性、项目针对性及成果预期性特点,政策目标精细度和精准度往往由顶层政策规划力度向底层政策执行力度凝练,其政策目标内容表述愈发明确、科学、可衡量、可量化,且产业应用延伸面更广,不能出现歧义和模糊空间[14]。对于我国区块链政策来说,其政策目标是促进我国区块链技术、产业应用能力的提升,而我国区块链能力建设是一个长期且复杂的综合过程,建设目标需要综合考量层级结构和能力结构。从层级结构来看,我国区块链能力体系建设的政策目标可根据底层、中层到顶层被划分为区块链组织能力、区块链产业能力和区块链战略能力三个层级[15];从能力结构来看,我国区块链能力体系建设的政策目标需要着重关注区块链产业落地、实践场景应用和行业规范,相对应的区块链能力体系建设的构成要素包括区块链资源综合投入、技术配置建设、基础设施建设、管理体系建设和绩效考核建设五个部分。本研究探讨的区块链政策目标主要基于区块链能力建设的构成要素,而量化的区块链政策目标对应的是区块链政策目标对推动我国区块链能力建设的五个构成要素的具体化和详尽化程度,具体计分标准及内容参见表2。依照表2中评分内容,分别对收集的区块链政策中所涉及的不同目标进行赋分,最终得到其相应的分数。

(三)政策力度维度

区块链政策力度是政策方向性、权威性和支持性的重要体现,结合国家行政权力结构的划分和政策类型分析,对区块链政策力度的量化可转化为对政策制定主体的考量。由于我国区块链技术发展尚处于起步发展和不断壮大阶段,国家层面颁布的相关政策样本量仍较少,所以本研究汇总了国家层面和省级、直辖市政府出台的区块链相关政策,以明晰我国区块链政策整体发展状态。彭纪生等学者有关政策力度量化标准的研究[16]主要涉及全国人大常委会、国务院、工业和信息化部、省级人大常委会、省级人民政府等国家和地方省级两个层面的政策,包括多个机构颁布的法律、法规、条例、指导意见等各种区块链政策类型,考虑到部分区块链具体实施方案和园区建设意见由市、区级政府颁布,本文也将其列入量化范围,进而制定我国区块链政策力度的量化标准(参见表3)。分析我国区块链政策力度可以发现,我国区块链政策体系建设尚处于探索阶段,初期国家层面的区块链政策多以明确区块链技术及区块链产业为核心,且颁布的政策力度越高,对区块链能力建设的影响力和控制力越弱,因此量化过程中的高赋分并不能完全代表区块链政策的实际影响力[17]。同时,以“区块链”命名的政策主体较少,区块链技术规则大多出现在综合性高新科技平台建设中。区块链政策颁布的机构越处于高政策力度位置,其关于政策设计和政策目标的内容便越为模糊,多表述为认同区块链技术和明确区块链规划,政策力度处于中低位置的机构所颁布的政策设计和政策目标却能够为区块链基础发展带来指导和资源支持规划。因此,本研究力图将政策力度、政策设计、政策目标三者叠加赋分,准确地识别和映射出区块链政策对我国区块链能力建设的实际影响。

三、中国區块链政策的样本选择与量化评估

(一)区块链政策的样本选择

区块链政策文件可以直接反映出政府推动区块链建设发展的总体思路与行动脉络,也能够体现出政府对区块链技术及产业融合发展的重视程度。对我国区块链政策进行量化分析,能够厘清我国区块链技术及产业发展的政策供给逻辑和主要特征,量化结果能够为政府制定区块链政策目标任务、调整政策内容、对标政策靶向、把控政策力度、加强政策协同提供重要指导依据,也对提升区块链政策供给能力和供需匹配度具有重要参考意义。

本研究选取2016年10月到2020年6月间的政策文本,以我国法律法规数据库为区块链政策样本的主要来源,同时在中国政府网、各部委官方网站、各省级政府官方网站上搜集区块链政策文件,并汇集区块链政策解读内容作为补充。对区块链政策的遴选,主要采取的原则有三:一是由于区块链政策样本集中在国家和省级地方政府层面,研究着重关注中央、国务院及省委、省政府发布的区块链宏观领域政策,同时深入分析国务院各部委直接参与或配套的区块链相关政策,删除省级层面各部委颁布的提及具体行业(如某省住房和城乡建设厅关于建筑业)融合区块链技术的相关政策;二是保留以“区块链”为关键词的政策文件,以保证政策选取的全面性,同时着重分析标题中包含“区块链”的政策文件;三是保留法律法规、意见、办法、通知、公告等政策文本,删除通报、讲话、批复、工作报告等。根据上述原则,本文最终选取251个区块链政策文件作为研究的政策数据库。通过对政策的系统梳理和文件内容的深入分析,理顺每个区块链政策的发布时间、机构、名称,严格依照前述的区块链政策三维量化标准,明晰其政策设计、政策目标及政策力度的记录、计分情况,为区块链政策量化评估做好准备。

(二)区块链政策的量化评估

对各项区块链或涉及区块链技术的政策部分进行比对、分析和评估后,再结合我国区块链政策三维分析框架,依次对各个季度政策样本中的政策设计、政策目标和政策力度进行量化测评。采用的计算公式如下:

在公式中,i表示季度,i∈[2016Q4 ,2020Q2],N表示i季度发布的区块链政策数,j表示i季度发布的第j项区块链政策,IIPj表示i季度区块链政策的政策设計与政策目标维度的具体程度、精准程度和相应政策力度的量化得分,TIIPj表示i季度区块链政策的政策设计与政策目标维度的具体程度、精准程度和相应政策力度。通过对我国区块链政策进行统计分析得到各季度我国区块链政策的量化得分,表4显示了自2016年Q4季度至2020年Q2季度我国区块链政策的数量、政策设计维度的三个层面、政策目标维度的五个要素和相应政策力度的具体得分情况,为重点探讨和分析近年来我国区块链政策的供给特征与现阶段我国区块链发展演化进程变化逻辑提供依据。

1.政策设计维度量化分析

国务院发布的《“十三五”国家信息化规划》已经将区块链技术列为国家重点战略性技术,区块链的政策设计主要围绕区块链技术的需求和供给两个层面展开。从区块链政策设计的量化评分统计来看(参见表5),需求层面涉及“领域融合需求”的次数最多,共计171次;其次是涉及“技术合作”的次数,共89次;最后是涉及“绩效产出”的次数,共57次。在政策设计量化得分中,需求层面的“领域融合需求”内容得分最高,为321分,后面排序依次为环境层面的“技术合作”和供给层面的“基础设施建设”,分别为175分和120分。可见,中国区块链政策设计关注的是区块链技术及产业的需求,未知的领域融合探索、技术引进以及合作共享等方面是近年来区块链政策设计的主要方向,虽然相关政策对区块链技术绩效产出的内容提及次数较多,但其量化得分却低于区块链基础设施建设的分数,表明在需求层面对区块链技术转化及创新产出的评估和要求较为模糊。同时,对“行政法规制度”的需求和“知识产权保护”的环境营造属于被较少关注的政策内容,大多是仅仅提及需要制度建设来规范区块链技术、产业的发展和支持保护区块链知识产权,并没有确切且详细的制度建设标准、规划和保护措施。此外,政策设计措施量化分数差距不大,供给层面的“基础设施建设”和“科技公共服务”的量化分数分别处于第三和第四位,得分较高,但政策内容提及次数不多且大都极为相近,由此可以判断两项供给面措施在政策内容及语言描述方面较其他措施更为详细、具体。从政策设计季度量化得分来看,政策设计的总平均分值呈现缓慢上升态势,各季度需求层面的政策设计制定一直是我国区块链政策设计的关注点,各季度得分大多明显高于其他两个层面,尤其是在2018年Q3、Q4季度和2020年Q1、Q2季度,政策设计中的需求层面在政策数量和内容描述上都有极大提升,并可能在今后成为常态。政策设计中的供给层面分值更多是在某一季度出现突然增大的情形,而2018年供给面与环境面的政策设计比重则在波动中缓慢上升。

2.政策目标维度量化分析

我国区块链政策目标直接明确了区块链技术与产业的建设方向,是给予产业发展信心与引导场景构建的关键一环,也是对区块链这一公共问题的回应。通过对251份区块链政策目标量化统计发现(参见表6),我国区块链技术与产业仍处于初期探索和深化完善阶段,大批政策目标集中在区块链的技术配置建设和资源综合投入这两个方面,量化分数分别为383和232,65%以上的政策都明确清晰地提出会引入区块链技术并予以支持。同时,多地明确区块链技术及产业链园区建设,虽然政策目标量化总分不高,但目标内容及规划的详尽程度是政策目标中最高的。此外,对于利用法律制度体系科学管理区块链技术,以及采取全周期考核模式对区块链资源投入后的绩效进行评价尚存在明显缺失,在执行内容、目标、规划等方面都极为滞后和模糊,这些都为产业建设乱象(伪区块链、炒概念)和盲目投入等不确定性风险埋下伏笔。从各季度政策目标量化情况来看,2017和2018年大批量且详细的区块链资源投入及发展规划逐步落实,直接刺激了2017年以后的区块链技术引进、产业融合、平台搭建等场景应用发展规划,政策目标在区块链园区规划及基础环境设施建设方面量化分数较为稳定,并且一旦有地区提出区块链产业计划,都会出台一份较详细的产业规划及内容,用以完善和吸引技术、资金、人才等资源,以抢占新兴产业主导权。可见现阶段,完善的基础设施、充足的资源配置以及平台化的技术合作均是现阶段产业发展和政策供给的必需品,更是奢侈品。同时,缺失的管理体系建设和绩效考核量化政策也会伴随标准化需求、知识成果转化、品牌建设等区块链发展阶段的演进,逐步明确、完善和充实起来。

3.政策力度维度量化分析

政策力度的赋值直接反映了国家、各省份对区块链技术及产业的政策效力、重视程度和项目规划。通过对全部251份区块链政策分类统计,政策类型占比量最多的是指导实施意见和实施行动方案,共计94份,占政策总数的37.5%,且政策力度赋值大多为3分。而高政策力度的法律法规及国家发展纲要等政策仅有2次提及区块链技术,占比0.79%。由中央、国务院及其各部委颁布的国家层面涉及区块链的政策共55个,其中工业和信息化部发布最多,达17个,各省级政府颁布的各类政策中提及区块链技术产业的共180个,市区级直接颁布区块链产业园区建设意见、公告的政策有16个。从政策力度的季度分布来看,由于发布涉及区块链的政策数量上升,政策力度赋分总分整体呈上升趋势,但各季度政策力度平均赋分却缓慢下降。当前,在我国区块链政策体系中,省级政府颁布的实施意见、行动方案比重越来越大,而中央、国务院及各部门颁布的法律法规及纲领性文件过少,高政策力度的强制性要求、标准以及规范相对缺乏。

四、中国区块链政策的供给特征分析

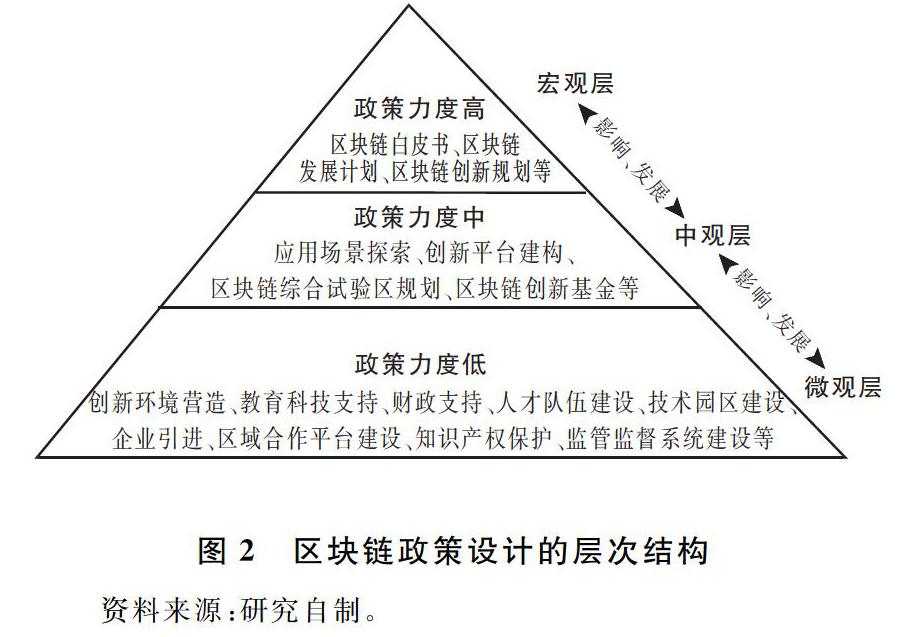

(一)政策数量呈上升趋势,政策主线明确

自发布《十三五信息发展规划》以来,区块链技术及产业发展规划受到前所未有的关注和重视,涉及区块链发展的政策正在逐步成为各省份、城市加快产业转型升级步伐、创新高新技术融合、吸引高新技术产业落户的重要工具和手段。从区块链政策数量图可以看出(参见图4),2016年Q4季度至2019年Q3季度我国区块链政策的颁布数量有所波动且增长较缓,但由于各地区政策布局安排具有时效性、延续性,政策发布态势整体呈上升趋势。尤其是在2019年10月,习近平总书记在中央政治局第十八次集體学习时明确强调,要将区块链作为核心自主创新的重要突破口,加大投入力度,加快推动区块链技术和产业创新发展。随之在2019年Q4季度以后,区块链技术融合、平台搭建及产业配套政策相继出台,区块链政策数量迅猛上升,区块链政策耦合区块链技术由2.0向3.0过渡,我国区块链政策与区块链技术相互助推,搭建起明确概念、达成共识、完善技术、制定标准、产业生态建设、加强制度保障的政策框架,主线脉络得以逐层深化、细化、优化,最终形成我国区块链政策的发展体系。

(二)国家层面政策缺乏强制性规范,省级层面政策内容呈现高度趋同

自中华人民共和国科学技术部全面部署“十三五”高新技术战略以来,我国区块链政策无论是在数量上还是在政策力度上,均呈现出显著增长态势。从国家层面政策类型来看,各部委颁布的行业、领域指导意见和行动计划占比较大,为其发展方向指明了新的靶点,而具有更高效力和政策力度的法律法规、纲领等却极为匮乏,仅占政策总量的0.7%,这表明我国区块链政策规划、发展及规范缺乏一定高位的强力推动。但也有学者认为,如果高位政策力度对高新技术产业发展涉入过早,往往会影响我国立法工作的严谨性,更会无形限制或影响高新技术探索的边界及发展动力,在条件未完全达到时,宁可选取通过诸如试行、实验、试验等其他相关方式不断完善相关政策体系[16]。因此,高位政策力度的区块链政策多由国务院、各部委及省级层面政府以规划、意见、办法的政策类型发布实施,并在初期发展中起到引导、推动并规范区块链技术产业的科学永续发展的作用,未来的全产业体系及政策体系将逐步籍由法律法规及纲领等进行完善、优化。从政策内容来看,国家各部委对其行业领域政策能够及时引入区块链概念,但多数政策没有被深度细化,而在省级政府层面,受到高新产业布局、应用场景潜力、核心技术探索等诸多区块链产业规划影响,行业拓展融合与区块链园区专项建设成为区块链政策的主旋律,越来越多省级政府开始参与到规划和制定区块链政策中来,并呈现高度趋同的特征。

(三)政策设计与政策目标关注重点单一,存在结构失衡风险

在区块链政策量化分析中,我国区块链政策设计主要涉及三个层面的政策措施,但其重点仅在需求层面的领域融合需求,近70%的政策提出要将区块链技术发展与各行业搭接,实现传统领域与新兴技术融合,激发创新新动能。同时,需求层面的技术合作仅有35%的政策提及区块链,且与领域融合需求差距明显,这表明了在区块链政策的设计中,无论是技术还是产业,都还没有深入考量如何引入(是否给予高力度支持)、引入什么(人才、平台、设施等)、如何管理(法律政策、产权保护等)等一系列制度设计规划问题,这是现阶段区块链又好又快发展的关键,也是区块链政策设计的关键要素和核心要义。总之,一方面,区块链的发展阶段直接决定了政策目标所侧重的方向。我国区块链政策目标主要侧重在技术配置建设和综合资源方面进行投入,基础设施、管理能力及绩效考核目标建设关注度则呈断崖式下降,凸显了政策目标设计的不合理性。另一方面,资源的投入及技术配置建设是区块链产业发展必不可少的组成部分,也是其发展的动力引擎。但现阶段我国区块链政策目标更关注资源的输出以抢占技术先导,忽视了对收益输入的管理,在区块链技术底线层面缺乏支撑,加之区块链政策继续发展造成决策分散化、政策矛盾与政策漏洞,影响我国区块链政策体系构建。

五、中国区块链政策的研究结论及优化路径

(一)研究结论

一是相关政策数量呈上升趋势,区块链政策领域合作网络正从简单向复杂过渡。通过对政策设计及政策目标量化得分进行分析发现,伴随区块链政策数量的逐步上升,领域融合及技术合作的需求涉及频次、单项分值比重、政策之间的连线数也不断增加,这表明在区块链政策领域的合作需求得以不断满足,各层级政府部门颁布的区块链政策内容逐步细化,发文机构合作密切程度逐步上升。同时,政策目标中的技术配置建设和综合资源投入高分值也说明了政府部门必将在区块链政策合作和业务范围上呈现出由少至多的趋势,促使区块链政策领域合作网络表现出由简单向复杂过渡的趋势。

二是关键部门发挥着规范、引导核心合作关系的作用。在2016年10月到2020年6月之间,区块链政策制定主体之间的政策目标的协同程度总体呈上升趋势。区块链政策的颁布主体众多,但核心措施突破有限。行业行政主管部门在区块链政策内容设计和行业规范中的重要性不断提升,省级层面区块链政策在领域探索、措施细化、彼此合作等方面有所加强,其中各省级区块链政策又以技术配置、综合投入及基础建设为核心目标建立紧密的区块链合作关系,工业和信息化部在区块链政策的制定、引导和规范中逐渐成为核心主体。

三是平衡区块链政策结构、细化政策标准是区块链政策发展的关键。从现阶段区块链政策供给来看,只有协作式的领域合作关系才能推进区块链政策设计与政策目标相适应,同时促进政府部门延续政策实施路径并逐层细化政策标准。因此,政府、政府部门、产业之间应建立协作式领域合作关系,进而优化区块链政策的效率和质量。同时,应明晰政策实施情况与实情反馈,从政策的输入与输出两个角度完善我国区块链政策体系的构建。

(二)优化路径

一要协调我国区块链政策数量力度关系。区块链作为一项新技术本身就具有不确定性、复杂性和可塑性,为保证区块链技术的研发活力及产业链条成功率,宽松、高支持力度的政策环境能够引导和保障区块链技术产业高质量发展。从量化分析结果来看,未来将有更多涉及区块链的不同层级、不同层面的创新政策发布,且覆盖范围更广。但也存在很多政策层级偏低和力度不清的问题,有可能在未来与区块链政策边界产生冲突,导致资源投入浪费、技术领域冲突和政策效力削弱等一系列问题。因此,应尽早将政策数量与政策力度的关系列入区块链政策体系的整体规划范围内,明确各层级和各阶段区块链政策主线,增强高政策力度的指导作用,明确区块链政策框架,强化政策效力。

二要增强区块链政策部门网络协同。去中心化、开放性、安全性是区块链技术最明显的特性,区块链系统组成中的数据层、网络层与合约层决定了区块链技术需要网络协同支持。我国现阶段区块链政策目标大多集中在投入和研发,更多考虑的是将政策目标快速应用落地和抢占技术市场,且各部门之间在区块链政策规划设计、运作实施和场景应用等方面缺乏统筹,发文部门仅规划自身所需的区块链技术部分,容易产生“政出多门”、效率降低、资源浪费的问题。随着区块链技术逐步成熟,我国区块链政策制定应打破部门、行业、区域之间的壁垒,优化技术整合默契程度,建立区域、领域区块链政策系统[18],形成以区域区块链为主链、带动各领域区块链支链的统一发展格局。当前我国区块链政策的系统性和协同性有待提升,且发文部门多为独立发布,缺乏组合性,核心发文部门也难以将其清晰体现。针对现阶段区块链政策问题,应建立通畅的协同网络,选择相对固定的部门进行联合发文,归并整合相同领域的政策问题,协调资源配置,从而有效提高政策效能水平。

三要从“多头”融合投入并接至“归口”管理。结合上述分析,我国区块链政策更多侧重需求层面,供给层面则更多关注技术配置、综合资源投入和产业发展需要,这也是区块链政策的必由之路。随着区块链政策发布数量快速增加和政策质量水平不断提升,单一关注多领域融合与综合投入的政策内容逐渐演变为全方位政策创新的政策内容,单纯依靠资源投入及要素支持难以实现区块链技术的快速提升,需要从效能回归角度切入,完善区块链管理能力及绩效政策[19]。通过对资源投入的科学考量和新需求的再次挖掘,达到既符合区块链发展上升期资源、平台、态度等的现实需要,又能充分明确投入领域和地域及绩效转化,形成覆盖全周期的区块链技术产业建设的政策保障目标,如在区块链产业园区中应明晰以时间、成果、收益等不同形式的阶段型评估方案,在保证政策支持力度的情况下,有效提高绩效转化率。

参考文献:

[1]高小平,戚学祥.基于政策文本的区块链技术发展趋势与区域差异研究[J].理论与改革,2019,(6).

[2]罗玲玲,孙天睿.区块链金融应用场景、存在问题及合规发展[J].企业经济,2020,(1).

[3]张明斗,吴庆帮.产业区块链创新发展的结构框架与高质量政策研究[J].青海社会科学,2020,(1).

[4]周达勇,吴瑶.区块链技术下供应链金融与科技型中小企业融资[J].新金融,2020,(10).

[5]朱婉菁.区块链作为治理机制的内在逻辑、风险挑战与政策因应[J].探索,2020,(4).

[6]趙筱媛,苏竣.基于政策工具的公共科技政策分析框架研究[J].科学学研究,2007,(1).

[7]Mike H,Anne B,Andrew G.Policies for Design and Policies for Innovation:Contrasting Perspectives and Remaining Challenges[J].Technovation, 2012,(5).

[8]Rothwell R,Zegweld W.Industrial Innovation and Public Policy:Preparing for the 1980s to 1990s[M].London :France Printer, 1981.

[9]赵筱媛,苏竣.基于政策工具的公共科技政策分析框架研究[J].科学学研究,2007,(1).

[10]盛亚,孔莎莎.中国知识产权政策的演变(1985-2009)——一个量化的视角[J].科技进步与对策,2011,(23).

[11]彭纪生,仲为国,孙文祥.政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J].管理世界,2008,(9).

[12]段忠贤.自主创新政策的供给特征——一种三维量化分析视角[J].自然辩证法通讯,2017,(2).

[13]Liao Z J.Content Analysis of Chinas Environmental Policy Instruments on Promoting Firms Environmental Innovation[J].Environmental Science and Policy,2018.

[14]范梓腾,谭海波.地方政府大数据发展政策的文献量化研究——基于政策“目标-工具”匹配的视角[J].中国行政管理,2017,(12).

[15]王婉娟,危怀安.协同创新能力评价指标体系构建——基于国家重点实验室的实证研究[J].科学学研究,2016,(3).

[16]彭纪生,孙文祥,仲为国.中国技术创新政策演变与绩效实证研究(1978-2006)[J].科研管理,2008,(4).

[17]杨诗炜,冼嘉宜,翁银娇,等.新型研发机构政策的量化分析——基于政策工具和政策力度的视角[J].中国高校科技,2019,(6).

[18]汪涛.基于区块链的产业政策变革:解析与前瞻[J].学习与实践,2019,(10).

[19]范忠宝,王小燕,阮坚.区块链技术的发展趋势和战略应用——基于文献视角与实践层面的研究[J].管理世界,2018,(12).

[责任编辑:李 堃]

The Supply Characteristics and Logic of Chinas Blockchain Policy: A Quantitative Analysis Within the Three-Dimensional Framework

He Jixin, Bao Yu

(Tianjin Chengjian University, Tianjin 300384)

Abstract:

Chinas blockchain policy system is continuing to advance from initial exploration to framework construction and system improvement. The current study construct a three-dimensional analysis framework of Chinas blockchain policy quantification in three dimensions: policy design, policy objectives, and policy strength. Chinas blockchain policies have the main characteristics of rising trend in number and clear policy lines; lack of mandatory regulation of policies at the national level and high convergence of policy contents at the provincial level; barely focus on policy design and policy objectives and the risk of structural imbalance. In the future, Chinas blockchain policy should focus on coordinating the relationship between the number and strength of policies, enhancing the synergistic network of blockchain policy departments, and moving from “multi-headed” integration and input to “efficiency” management.

Key words:

blockchain, blockchain policy, three-dimensional framework, policy evaluation