机器人辅助前列腺癌根治术后患者的控尿恢复时间

郝 瀚,刘 越,陈宇珂,司龙妹,张 萌,范 宇,张中元,唐 琦,张 雷,吴士良,宋 毅,林 健,赵 峥,谌 诚,虞 巍,韩文科

(北京大学第一医院泌尿外科,北京大学泌尿外科研究所,国家泌尿、男性生殖系肿瘤研究中心,北京 100034)

前列腺癌是老年男性常见恶性肿瘤,在我国的发病率为9.92/10万,居男性恶性肿瘤第6位,而且有逐年增高的趋势[1]。对于局限性前列腺癌的患者,前列腺根治性切除术是重要的治疗手段,但术后多会出现不同程度的尿失禁,术后12个月时尿失禁发生率为4%~31%(平均16%),严重影响患者的生活质量,并降低患者术后满意度[2]。因此,前列腺癌根治术的治疗目标是在保证完整切除肿瘤的前提下,尽量保留控尿功能[3]。

前列腺癌根治术后控尿恢复的解剖学和生理学机制较为复杂,目前发生机制尚不完全明确,比较公认的影响术后控尿的因素包括尿道外括约肌复合体的功能改变以及盆底肌肉结构和支撑结构的功能改变。患者年龄、前列腺体积以及膀胱功能等因素都会对术后控尿功能的恢复造成不同程度的影响[4-8]。

为了改善术后尿失禁的情况,前列腺癌根治术存在多种技术上的改良,如后方重建技术、前方重建技术、尿道周围完全重建技术[9]、完全后入路技术、膀胱颈折叠技术、膀胱颈悬吊技术等。机器人手术技术的不断推广,大大提高了泌尿外科医师手术的灵活度及精细度,降低了尿道周围结构重建的技术难度。北京大学第一医院泌尿外科近年来广泛开展机器人辅助前列腺癌根治术,并采用尿道周围全重建的方式,以期在术后早期恢复患者控尿功能,现将初步结果总结如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

收集2019年1月至2021年1月在北京大学第一医院泌尿外科行机器人前列腺癌根治手术的患者,术前评估手段包括多参数磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)和泌尿系B超,将符合入组标准的患者纳入前瞻性研究队列。为保证手术流程标准化和一致性,所有入组病例均由单一术者完成。入选标准:(1)通过组织病理学确诊的前列腺癌患者;(2)临床分期为局限性前列腺癌(cT1~T3,cN0,cM0);(3)愿意接受机器人手术;(4)愿意接受术后随访。排除标准:(1)患者存在行机器人前列腺癌根治的手术禁忌;(2)进行其他方式的尿流改道;(3)术中中转其他术式的患者;(4)拔除尿管之后尚未恢复控尿,但随访时间不到6个月的患者;(5)术后失访患者。本研究经北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会批准。

1.2 手术方法

1.2.1患者体位摆放及腔隙建立 采用达芬奇Si系统,患者平卧位,头低25°~30°,采用5个穿刺套管完成手术,助手辅助穿刺套管置于左下腹,第三臂置于右下腹。穿刺套管布局见图1。

图1 各穿刺套管位置示意图Figure 1 Trocar placement

1.2.2切除前列腺步骤 在膀胱直肠陷凹处切开腹膜反折,从后方分离精囊及输精管。对于需行淋巴结清扫的患者,进行标准盆腔淋巴结清扫。在膀胱前方切开腹膜,游离膀胱前间隙,直达盆筋膜表面,清除前列腺前方的脂肪组织,单独留取病理。切开两侧盆筋膜,切断双侧的耻骨前列腺韧带,显露前列腺尖部,使用2-0自锁定缝合线缝扎阴茎背深静脉复合体,并悬吊缝合于耻骨联合后方(图2)。辨认膀胱颈的位置,切开膀胱颈,于膀胱颈后方寻找输精管和精囊,游离双侧的前列腺侧韧带,直达前列腺尖部后方。对于有保留血管神经束条件的患者,采取保留性神经的技术进行分离。解剖前列腺尖部,在进行操作时尽可能少用或不用能量器械,直至切断尿道,移除手术标本。在保证前列腺尖部切除充分的前提下,尽可能地保留尿道长度。

图2 耻骨后悬吊技术Figure 2 The periurethral retropubic suspension stitch

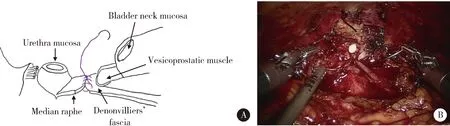

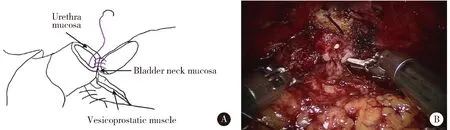

1.2.3重建步骤 (1)后方重建:后方重建分两层进行,第一层首先使用3-0自锁定缝合线连续缝合迪氏筋膜(Denonvillier fascia)的边缘与尿道后正中嵴(图3),再进行第二层后方重建,连续缝合膀胱颈后方的肌性膜状结构(膀胱前列腺肌)、膀胱颈后唇与尿道后壁(图4)。在进行第二层重建缝合时,注意对合膀胱颈和尿道的黏膜。(2)双针法吻合尿道与膀胱颈:使用3-0自锁定缝合线,从膀胱颈6点位置开始连续缝合左侧半周,再连续缝合右侧半周,直至在膀胱颈12点位置汇合。(3)前方重建技术:继续使用3-0自锁定缝合线连续缝合尿道前方的组织与膀胱颈前方的膀胱壁,使之包裹尿道吻合口。

图3 后方重建第一层示意图(A)和术中照片(B),连续缝合迪氏筋膜的边缘与尿道后正中嵴Figure 3 Illustration depicting the first layer of posterior reconstruction (A) and laparoscopic view (B), the needle is passed through the cranial portion of previously sectioned Denonvilliers’ fascia and the median raphe

图4 后方重建第二层示意图(A)和术中照片(B),连续缝合膀胱颈后方的肌性膜状结构(膀胱前列腺肌)、膀胱颈后唇与尿道后壁Figure 4 Illustration depicting the second layer of posterior reconstruction (A) and laparoscopic view (B), including the bladder neck mucosa, the vesicoprostatic muscle, and the posterior aspect of the urethra mucosa

1.2.4术后处理 术后第1天恢复进食,正常下地活动。对于行盆腔淋巴结清扫的患者,给予低分子肝素抗凝预防下肢血栓。尿管于术后7~10 d拔除,拔除尿管后开始进行盆底肌康复训练。

1.3 数据收集与随访

1.3.1围手术期信息收集 术前收集患者基本信息,包括患者年龄、基线前列腺特异抗原(prostate specific antigen,PSA)水平、体重指数(body mass index,BMI)、是否合并糖尿病、是否有尿失禁、前列腺体积(通过术前MRI或经直肠超声计算),并填写国际前列腺症状评分(international prostatic symptoms score,IPSS)、膀胱过度活动症状评分(overactive bladder symptom score,OABSS)、生活质量评分(quality of life score,QOL)量表和尿失禁问卷表简表(incontinence questionnaire short form,ICI-Q-SF),记录术中情况(是否行淋巴结清扫、是否保留血管神经束)和术后信息(手术并发症、病理分期、Gleason评分、切缘情况)。

1.3.2术后随访 在拔尿管后48 h、1周、4周、12周、24周时分别对患者进行随访,随访形式为远程线上问卷调查。随访内容除患者每日尿垫用量外,还要求患者每日对尿垫进行称重计量,精确记录漏尿克数。本研究将能够自主控尿定义为每24 h尿垫用量≤1片或24 h漏尿量≤20 g。每次随访时,同时要求患者填写OABSS、IPSS、QOL量表和ICI-Q-SF。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 患者的临床资料

共166例患者纳入本研究,入组患者平均年龄(66.2±6.7)岁,平均BMI(24.9±3.3),术前中位PSA为8.51 μg/L(4.69~13.20 μg/L),中位IPSS为8分(3~15分),中位OABSS为3分(2~5分),中位前列腺体积33.05 mL(25.78~49.13 mL)。

2.2 手术及术后病理信息

入组患者有59例(35.5%)行双侧淋巴结清扫,28例(16.9%)行保留性神经的手术。术后病理学信息见表1,共28例(16.9%)患者切缘阳性。在所有行淋巴结清扫的患者中,有7例(11.9%)发现淋巴结转移,2例患者因接受新辅助治疗,术后病理未见肿瘤,无法分期。

表1 患者的病理学信息Table 1 Patients’ histopathological data

2.3 随访结果

2.3.1患者生存信息 1例患者术后1个月因意外事故死亡,其余患者均生存。

2.3.2并发症 术后6个月内,共10例(6.02%)患者发生术后并发症:拔除尿管后尿潴留1例(0.6%),膀胱颈尿道吻合口狭窄2例(1.2%),盆腔淋巴囊肿2例(1.2%),阴囊水肿2例(1.2%),切口疝1例(0.6%),肠梗阻1例(0.6%),下肢深静脉血栓1例(0.6%)。无术后漏尿发生,术中、术后均无输血病例。

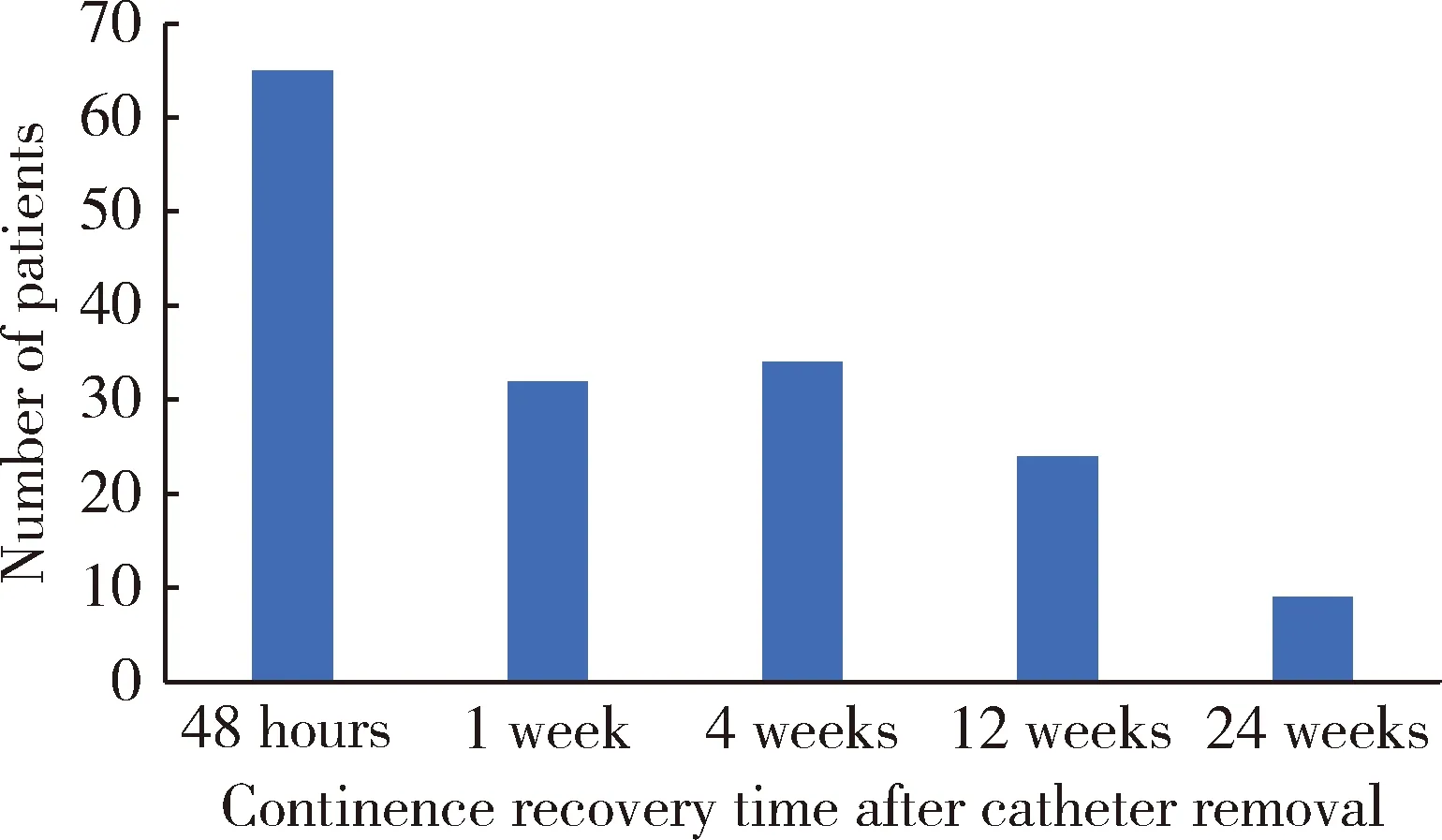

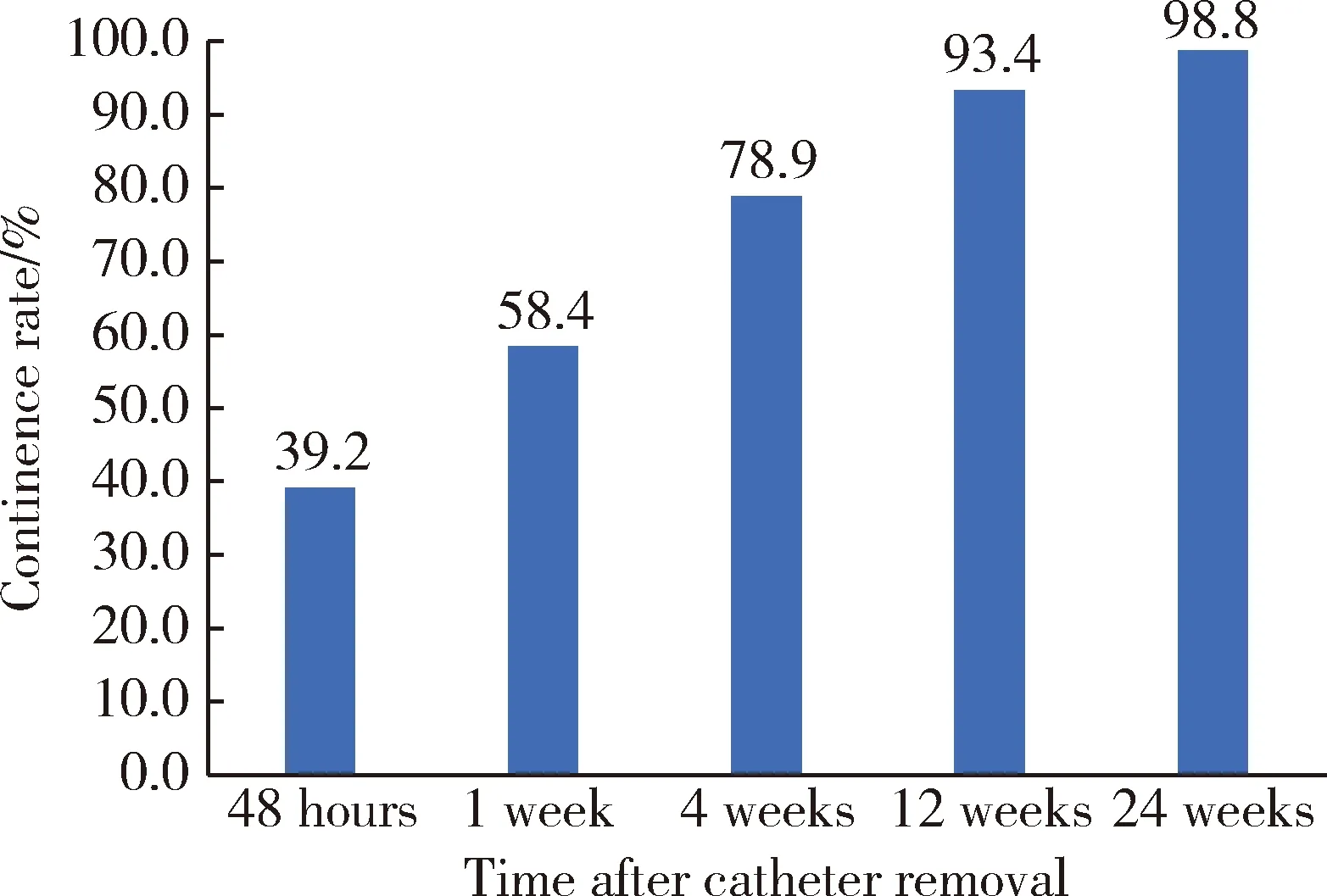

2.3.3控尿结果 (1)控尿恢复时间:患者恢复控尿的中位时间为1周。65例(39.2%)患者在拔除尿管48 h内实现控尿,32例(19.3%)于术后1周内、34例(20.5%)于术后4周内、24例(14.5%)于术后12周内、9例(5.4%)于术后24周内恢复控尿,有2例(1.2%)在术后24周时仍未恢复控尿(图5)。(2)患者每日尿垫数和漏尿克数:患者每24 h所需要尿垫片数和漏尿量结果见表2。(3)术后控尿率:拔除尿管后48 h、1周、4周、12周、24周的控尿率分别为39.2%、58.4%、78.9%、93.4%和98.8%(图6)。

图5 在拔除尿管后各时间点能够恢复自主控尿的患者数Figure 5 Number of patients recovered continence at each time point after catheter removal

图6 拔除尿管后各时间点的控尿率Figure 6 Continence rates at different time points after catheter removal

表2 患者每日所需尿垫数和漏尿克数Table 2 Pads usage and leakage weights per day

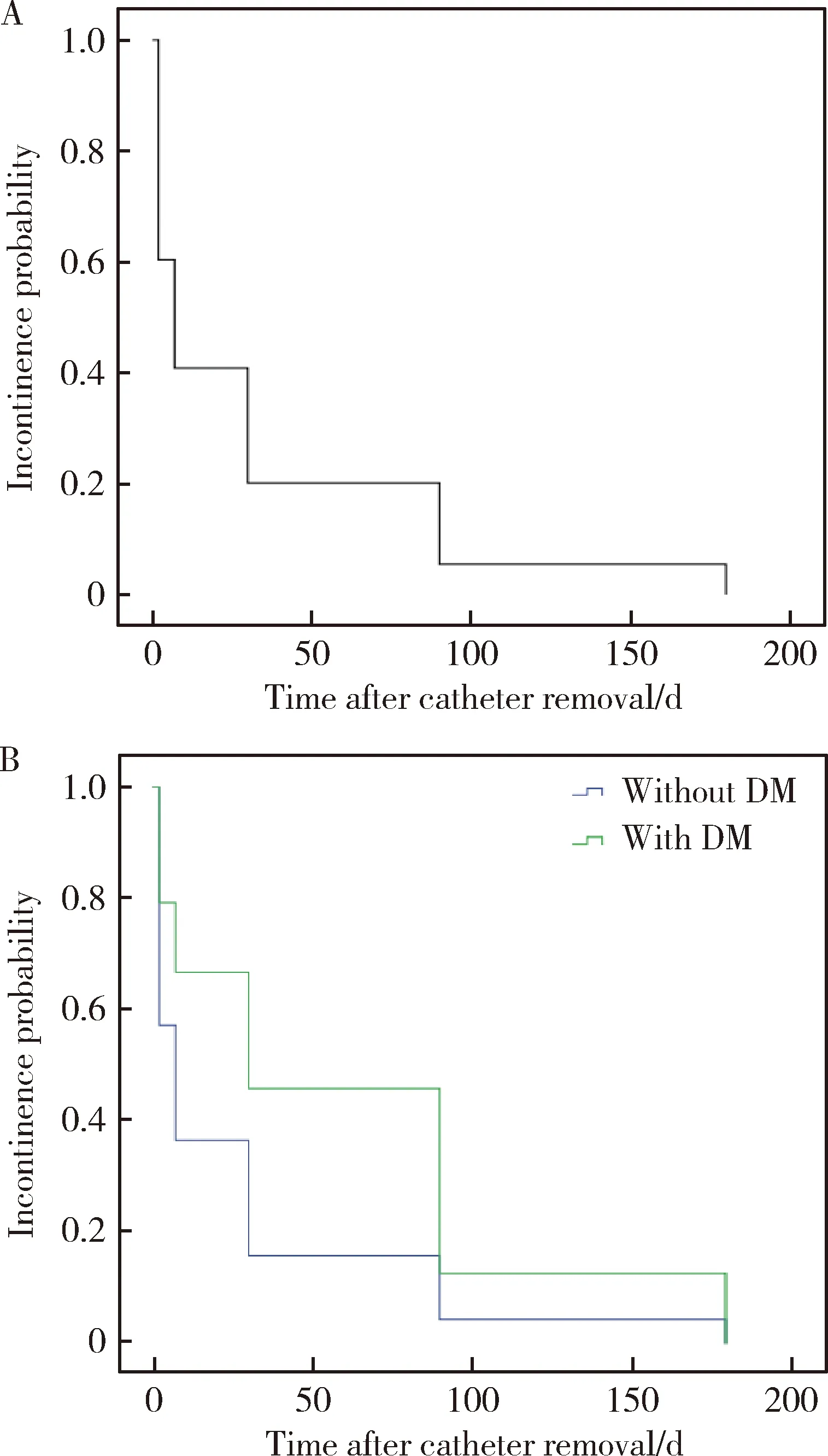

2.3.4控尿恢复时间曲线 采用Kaplan-Meier法分析患者控尿恢复时间(图7A)。组间比较发现,患者是否合并糖尿病在控尿恢复时间上差异存在统计学意义(P=0.003,图7B),而是否进行淋巴结清扫、是否保留了性神经以及切缘是否阳性组间差异无统计学意义。

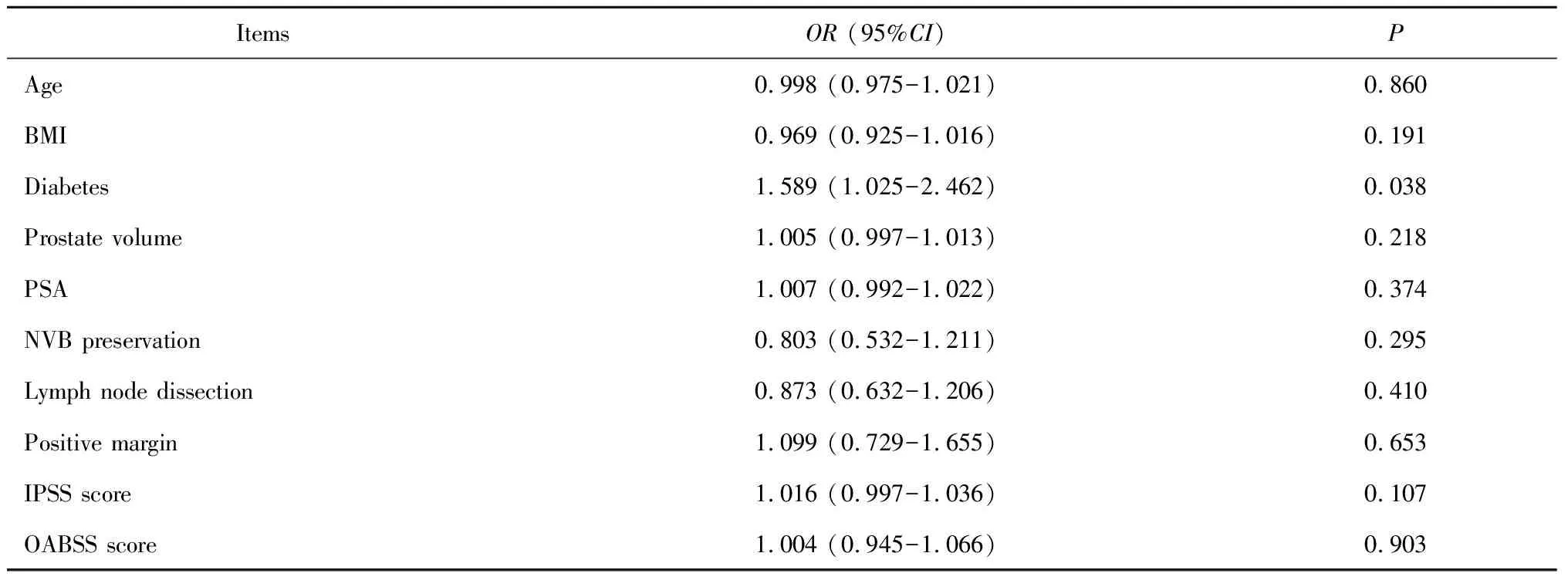

2.3.5影响控尿恢复的危险因素 在进行单因素COX回归分析时发现,患者是否合并有糖尿病与恢复控尿的时间存在相关性(OR=1.589,P=0.038),而年龄、BMI,术前前列腺体积、PSA、IPSS评分、OAB评分,术中是否保留神经和是否行淋巴结清扫,以及术后是否发生切缘阳性与术后控尿恢复时间均无明显相关性(表3)。

表3 影响控尿恢复时间的危险因素(单因素COX回归分析)Table 3 Risk factors for continence recovery time (univariate COX regression)

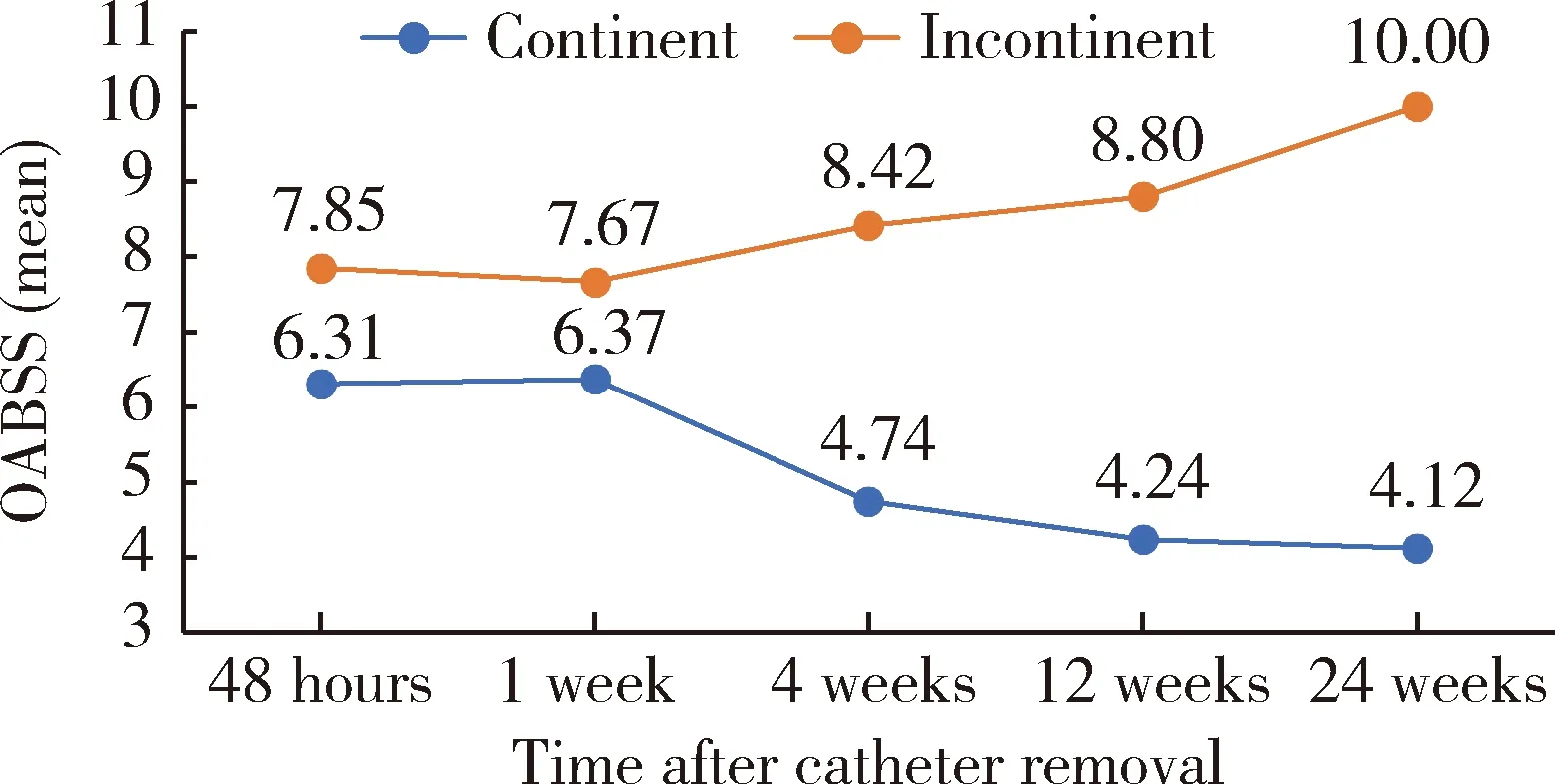

2.3.6膀胱过度活动症状与控尿的相关性 统计拔除尿管后各个时间点可以自主控尿和不能自主控尿患者的OABSS,并进行比较,结果发现,在拔除尿管后48 h(P=0.010)、4周(P<0.001)、12周(P<0.001)、24周(P=0.037)时,能够控尿组患者的平均OABSS均显著低于不能控尿组,在术后1周时两组间差异无统计学意义(P=0.119)(图8)。

3 讨论

前列腺癌根治术后尿失禁会显著影响患者的生活质量[10]。如何尽量减小手术创伤,最大程度减少术后尿失禁的发生,是近年来学术界探讨的热门问题。机器人手术技术的出现,为改善术后尿失禁创造了更好的条件。机器人手术操作时,可以清晰显露盆底的细微结构,操作更为精确、灵活,能够更好地保护控尿相关结构,同时大大简化了各种复杂重建技术的操作难度。国外已经有很多相关文献指出,机器人手术可以改善前列腺癌术后尿失禁[11]。

DM, diabetes mellitus.图7 拔除尿管后尿失禁概率的时间曲线(A)和糖尿病对拔除导尿管后尿失禁概率的影响(B)Figure 7 Incontinence probability since catheter removal (A), and impact of diabetes on incontinence probability since catheter removal (B)

OABSS, overactive bladder symptom score.图8 拔除尿管后各时间点的OABSS评分(平均值)Figure 8 OABSS (mean) at each time point after catheter removal

前列腺癌术后控尿功能的恢复过程很复杂,具体机制目前还不完全清晰。学术界普遍认为,最大程度地保留与控尿相关的解剖结构,能够改善术后尿失禁。控尿相关结构包括膀胱颈、尿道外括约肌以及尿道周围的支撑结构。

在进行前列腺癌根治手术时,会对尿道周围的支撑结构造成不同程度的破坏。通过外科技术对上述结构进行重建,可以在一定程度上改善患者的控尿恢复。控尿结构的重建主要包括前方重建技术、后方重建技术和尿道周围全重建技术。Patel等[12]提出,尿道前方结构对尿道起到解剖学上的支撑,在切除前列腺尖部时应注意尽最大可能保留尿道长度,保证尿道以及外括约肌解剖位置的稳定。Su-gimura等[13]在一组行开放前列腺癌根治术的患者中发现,稳定尿道周围结构,能够获得更佳的控尿结果。Noguchi等[14]进一步发现,将尿道前方结构悬吊缝合于耻骨上,可以显著改善术后尿失禁。Patel等[15]通过对比研究发现,接受前方悬吊技术的患者在术后3个月控尿能够获得显著改善。自Rocco等[16]提出吻合口后方固定技术以来,其被广泛应用于前列腺癌根治术中,该技术与单纯进行尿道吻合相比,能显著改善患者的控尿情况。但也有部分研究未观察到后方重建技术对控尿的改善,于是,有学者将前方重建与后方重建技术联合,提出尿道周围全重建技术,获得了满意的效果[9]。

目前,国内关于控尿方面的研究报道较少,本研究采用尿道周围全重建技术,在最大程度上还原尿道前方和后方结构的解剖延续性,在术后控尿方面获得了较为肯定的效果,与国际上文献报道的结果相近似。

为保证获得满意的术后控尿,还有几点较为关键。首先,在进行前列腺尖部切除时,需要仔细解剖,小心谨慎,同时在该区域慎用能量器械。耻骨前列腺韧带对于稳定尿道周围结构有一定价值,对于有条件的患者,可以尝试保留耻骨前列腺韧带。其次,在切开膀胱颈时,保证一个清晰的解剖平面较为重要。在膀胱颈后方有一层肌性膜状结构,有文献称其为三角区后方筋膜,这层结构在后方重建中有很重要的作用。第三,在切开迪氏筋膜时,应当注意沿倒U型切开,以利于之后的重建。第四,游离尖部时,在保证尖部切缘阴性的前提下,尽可能保留尿道的长度。最后, 在进行尿道-膀胱颈吻合时,一定要注意黏膜与黏膜之间的对合;尿道端黏膜经常会有明显的回缩,在缝合时注意缝针一定要缝到黏膜组织。

总之,保证控尿早期恢复的两个最为核心的因素,一是在切除前列腺尖部时,需要谨慎小心,尽最大可能保留尿道周围结构及尿道长度;二是恢复尿道周围结构的解剖延续性,通过后方和前方结构的重建,实现尿道的“无张力”吻合。

本研究中位控尿时间是术后1周,在进行单因素COX回归分析时发现,是否合并糖尿病与控尿的恢复时间存在相关性,国外文献报道也有类似的发现[17-18]。糖尿病是可以多系统受累的全身性疾病,前列腺癌根治术后,局部的神经、肌肉功能恢复可能在一定程度上受到糖尿病的影响。

在拔除尿管后48 h、4周、12周、24周时,不能控尿组与能够控尿组的OABSS评分差异均存在统计学意义,提示除解剖性因素外,膀胱的功能性改变可能也与术后尿失禁发生密切相关,值得进一步探索。本研究同时观察到,接受重建技术后,发生吻合口漏尿和吻合口狭窄的比例很低。因此,认为采用尿道-膀胱颈的精细吻合并重建尿道周围结构,在保证吻合不漏尿的前提下,并未增加吻合口狭窄的发生风险。

本研究样本量较大,随访数据较为齐全,不足之处主要是研究设计中缺少与其他手术方式的对照,今后,应采用随机对照的研究方法进一步验证这一结论。同时,本研究采用了后方重建联合前方重建的方式,无法明确是在其中某一种方式,还是两种重建方式的协同作用下实现的控尿恢复。