游客视角的中国古典园林景点热度感知评价与传播途径研究

——以苏州古典园林留园为例

丛 昕

殷 敏

丁绍刚

王小文

张清海*

中国古典园林是意境文化之瑰宝,20世纪50─60年代起,陈从周、刘敦桢等学者开始引用意境去评价古典园林[1-2]。园林意境的传播由创作和欣赏两阶段实现,创作是设计者将无限自然表现为有限的景观空间,即园林意象的构成;而欣赏是受众群体在空间中体味无限,即对园林意象的感知[3]。景观意象通过对具体物象及其特征的提炼、表达,成为意境传播的载体[4]。

从审美过程看,审美主体以园林景象为感知起点,以园林意象为中介,进行再造想象,最终获得对审美客体的哲理化感悟──园林意境的审美体验。而从文化传播的视角看,由于“差序格局”原理[5],中国古典园林的文化传播是一种典型的“示范-认同模式”(Exemplary-Identity Model)[6]。从文化传播过程看,文化创造者设计园林实景、图像、文字等艺术形式,向受众群体输送,进而感知获得审美体验。

中国古典园林已由私家花园向遗产旅游地转变,遗产旅游是旅游者对一系列有形或无形要素展示空间的体验活动[7]。游客对旅游目的地观念、想法和印象的集合[8],构成了旅游地意象[9-10]。游客信息涉入的差异对其旅游目的地意象的形成有重大影响[11-13]。旅游目的地意象对游客感知、选择和行为具有重要影响[14-15],有学者认为游览客体的身份发生变化,亦会导致园林意境审美途径的断裂[16]。因此,忽视古典园林意境传播的问题,不仅造成文化传承的缺失,也会间接影响遗产旅游地的吸引力。

园林意境生成可归纳为3个阶段:取象(观察园林景象)-去象取意(感知园林意象)-得意忘象(体验意境)。取象,即游客于遗产旅游地的游览[7],Gallarza等学者指出此过程取决于时间和空间2个变量[14,17]。去象取意,即游客对园林意象的形成过程,Reynolds认为意象的形成是在信息选择基础上心理结构的建构过程[18]。得意忘象,Fakeye、Crompton、Gartner等学者提出复合意象(Compound Image)[9,19-20],游客对旅游目的地意象认知要素进行情感评价,形成意象。

目前关于园林意境的研究方法多集中在文本论述[4]、词频分析[21]等。近年来,GPS技术逐渐被用于城市规划、旅游行为研究[22],本文将引用此技术客观记录游客游览时空行为。

1 研究设计及数据分析

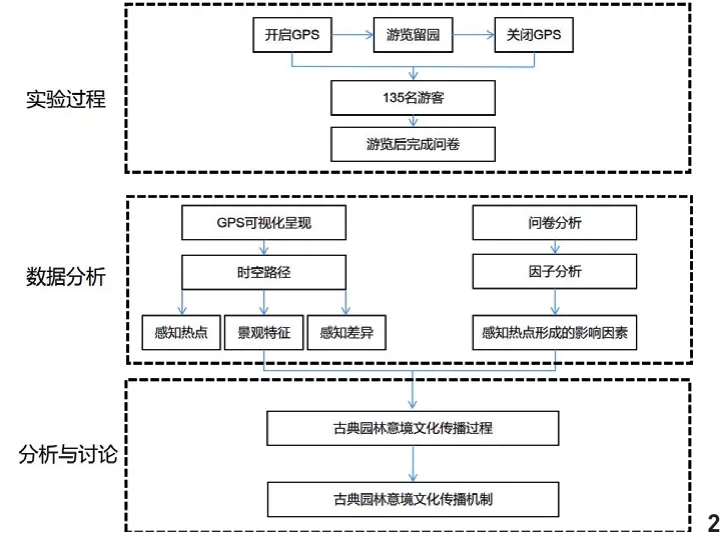

1.1 研究思路及方法

本文的研究思路是通过客观数据搜集和主观认知问卷结合的方法,从表征层面分析遗产旅游地的空间特征、景观要素特征和文化特征,从受众群体的感知反观古典园林设计,量化研究现代游客对古典园林意境的感知热点。

本文以苏州留园为研究对象(图1),选择不同年龄段游客,在其智能手机中安装GPS定位软件,入园时开启,出园时关闭,完整记录游园过程,并在游客游览结束时对其进行问卷调查。具体研究方法如图2所示。

图1 留园景区范围

图2 技术路线图

1.2 留园概况及景观特征解析

留园始建于明朝万历年间,占地面积23 300m2[23]。本文依据《说园》《中国古典园林史》及《中国古典园林分析》3部著作理论,建立分解热点景观特征的框架(表1)。

表1 留园景观要素解析表

1.3 数据分析

1.3.1 数据的获取和整理

2018年4月16和21日2d,调研小组于苏州留园内向游客征集参与调研的人员,共有135位游客自愿在其智能手机内加载GPS记录软件,并于游览结束时完成问卷调查。成功记录并保存的GPS数据共131份,收回有效问卷134份;问卷与GPS对应的有效完整数据共131份。GPS记录仅统计分析留园地理范围内的有效数据。本研究采用Savitzky-Golay滤波方法以消除随机误差。经实地测量验证,该方法处理后的GPS路径与实际路径吻合。

1.3.2 问卷分析

1)基本信息的统计及分类。

由于年龄的差异,人的心理及行为能力会出现明显差异,因此将131份问卷数据按年龄特征分为3组:AGE1(18~25岁)、AGE2(25~60岁)、AGE3(60岁以上),如图3所示。

图3 受访游客的性别、年龄比

2)关键信息的统计。

整理有效的131份问卷,关键信息包括园林文化传播背景、游园方式、园林引导信息3类问题。统计游客游览后意境感知情况可知,古典园林意境文化对现代游客仍适用,但传播途径及有效性有待提升(图4)。

图4 游客游后意境感知情况

1.3.3 GPS路径的时空信息分析及可视化呈现

GPS数据包含地理位置和时间2种信息,游客会在感兴趣的实体景观附近逗留较长的时间,数据分布上表现为产生较多的GPS点迹。将一条典型的GPS样本数据按照顺序连接为行为轨迹线,印证了以上设想,点迹数和密集程度与游览时长均成正比关系(图5)。

图5 典型GPS数据样本的行为轨迹

要明确全部游客行为轨迹的总体规律,则应选取空间统计方法中的核密度分析法,用于计算要素在其周围邻域中的密度,既可以表达研究对象连续的密度变化,又能反映空间聚集的“冷区”和“热区”。该方法一般定义为:设x1,x2,…,xn是从分布密度函数为的总体中抽样出来的独立同分布样本,估计样本中的概率密度函数为:

2 景观意象感知热点挖掘

2.1 游客感知热点区域的呈现及时空信息解读

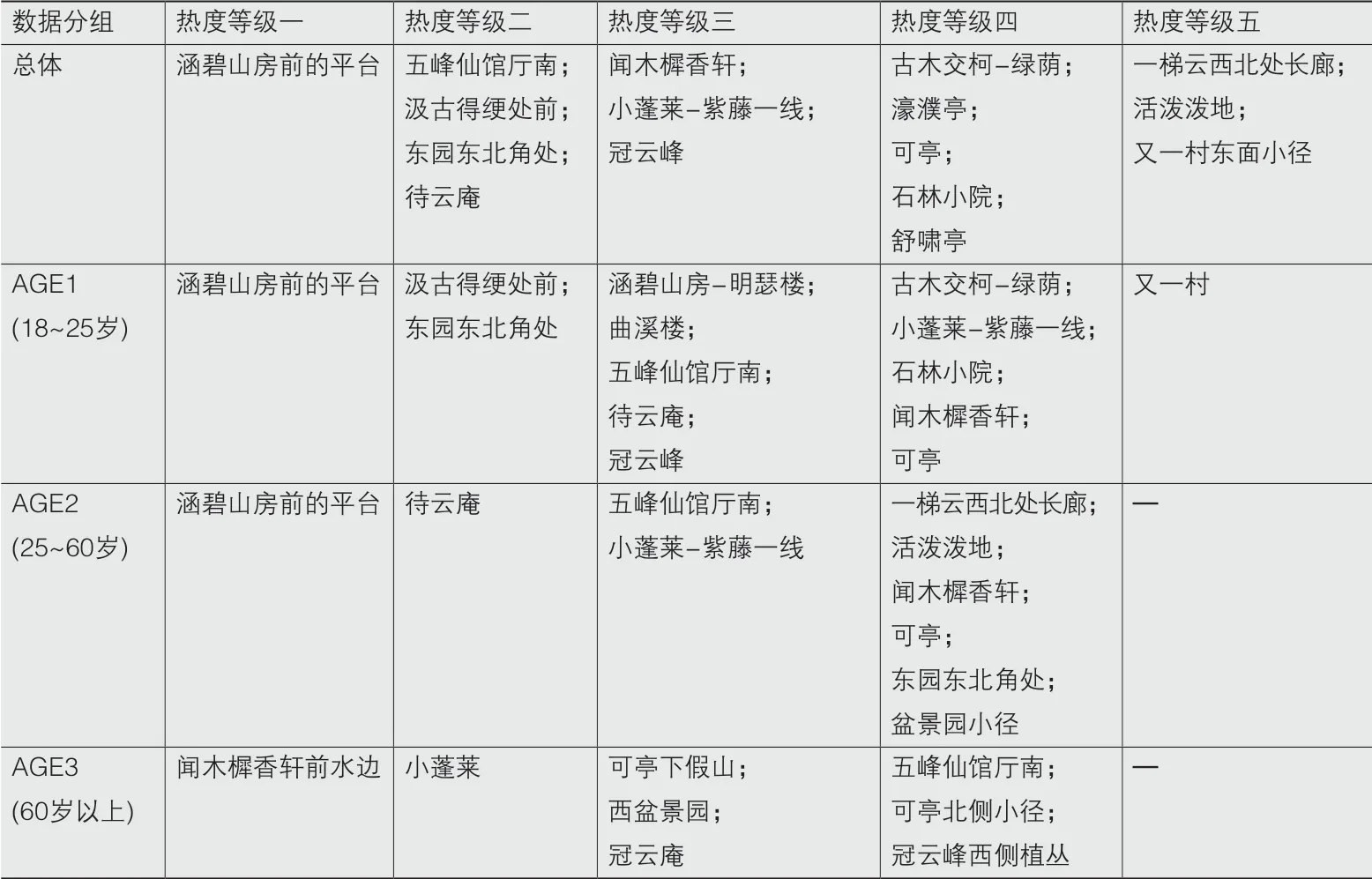

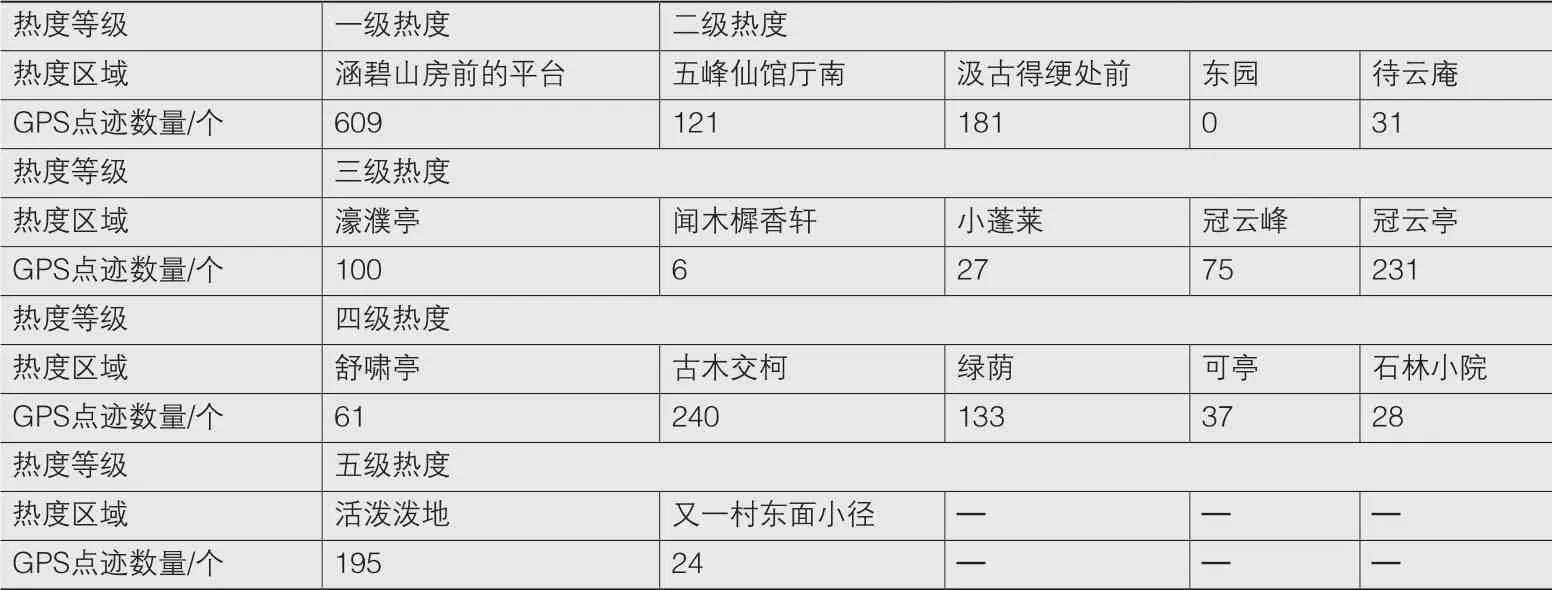

通过可视化呈现,空间中点迹密度呈现由高至低的变化,得到游客游览的热区与冷区(图6)。结果表明,在留园范围内呈现出5级热度分布。进一步分别呈现3个年龄组的游客路径(图7),得到不同年龄游客的感知热点,结果如表2所示。

图6 全部游客GPS路径可视化呈现的热区与冷区

图7 分组游客路径可视化呈现的热区与冷区图7-1 游客AGE1组GPS路径可视化呈现的热区与冷区图7-2 游客AGE2组GPS路径可视化呈现的热区与冷区图7-3 游客AGE3组GPS路径可视化呈现的热区与冷区

表2 实体景点热度等级核密度分析结果

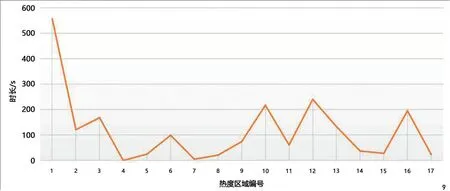

本文以一条GPS数据样本为例,进一步挖掘时间信息与热点区域的关系。利用GIS缓冲区工具,设置所有热度区域的缓冲区,提取各缓冲区内GPS点迹(图8),点迹数量如表3所示,各热度区域所消耗的时长如图9所示,可见热度区域的热度等级变化趋势与该游客所消耗的时长变化趋势基本吻合,再一次印证了以GPS点迹数据从时间和空间2个维度表达游客对景观偏好的设想。

图8 各热度区域内的GPS点迹分布

图9 各热度区域停留时长(注:1-涵碧山房前的平台;2-五峰仙馆;3-汲古得绠处;4-东园;5-待云庵;6-濠濮亭;7-闻木樨香轩;8-小蓬莱;9-冠云峰;10-冠云亭;11-舒啸亭;12-古木交柯;13-绿荫;14-可亭;15-石林小院;16-活泼泼地;17-又一村东面小径)

表3 各热度区域内GPS点迹数量

2.2 感知热点的景观特征

进一步分析各热点的景观特征,依据表1进行判别,结果如表4所列。

表4 感知热点景观特征解析表

2.3 游客感知的景观特征偏好分析

根据表5对AGE1、AGE2、AGE3 3组数据出现的全部感知热点进行解析,可完整呈现出不同年龄段游客偏好的热点要素。分别对3组数据进行频率分析,得出不同年龄段的游客对感知热点要素偏好的差异(图10)。

图10 游客感知的景观偏好分析

通过以上比较分析发现,在景观意象感知热点要素的构成特征方面,古典园林的建筑是所有游客的热点构成元素;AGE3游客对山石有明显的热点偏好。在空间类型方面,灰空间是所有游客的热点空间类型;AGE1游客对室内空间类型有明显的热点偏好;AGE3游客对室外空间类型有明显的热点偏好。从综合空间互动性和游览方式两方面分析,游客偏好低互动性的空间场所,并以静观为主要游览方式。

2.4 影响游客景观意象感知热点的因子分析

继续深入挖掘影响客观行为的主观认知情况,以研究不同信息源对游客景观意象感知的影响情况。首先利用SPSS 19.0对变量进行标准化,经过多轮分析,剔除干扰变量之后,保留10个变量进行因子分析;KMO值为0.671,且Bartlett的球形度检验的显著性检验为0.000 36,小于显著性水平0.005,说明问卷中有10个变量适用于因子分析。根据特征值大于1的标准,采用最大方差法进行数据旋转,并采用主成分法抽取因子。结果表明,影响游客感知热点的因子可以萃取为4个公因子:1)经济因子;2)园林文化传播因子;3)感知途径因子;4)旅游引导信息因子。

4个因素累计贡献率达到60.382%。游客背景的解释方差贡献率最高,达到17.241%,其中“请问您的个人年收入是?”的因子负荷量最大,为0.764,表明游客经济情况对园林感知影响最大。园林文化传播因素的解释方差贡献率为15.678%,其中“游玩过程中,请问您是否了解园区内的园林文化与园林设计的途径?”的因子负荷量最大,为0.722,表明园林文化的有效传播对引导园林感知有重要作用。游园方式因素的解释方差贡献率为14.233%,其中“请问您一般从哪些途径获取园林信息?”的因子负荷量最大,为0.783,表明旅游过程中游客主动选择和参与游览过程对引导园林感知有重要作用。旅游引导信息因素的解释方差贡献率为13.230%,其中“如果您的获取方式是网络,请问是哪一类型的网络途径?”的因子负荷量最大,为0.702,表明网络时代,园林文化、园林旅游的传播需充分利用网络平台。

综上所述,经济因素对游客园林意境感知的影响最大。在旅游过程中,游客会因其个人的文化知识、资讯信息主动选择游览路线和游览对象,因而产生不同的感知热点区域及热点构成要素,这对园林意境的传播有至关重要的影响。

3 古典园林意境文化的传播过程与机制

3.1 古典园林意境文化的传播过程

通过上述研究发现,古典园林意境文化的传播在传播对象、传播时间和传播感知热点三方面发生了变化。

目前,苏州古典园林意境文化传播对象以游客为主。苏州市旅游局发布的旅游业年度报告显示:国内游客在苏州的平均逗留天数为2.23d[24],而根据本研究对GPS数据的分析,留园内平均游览时长为65min,因此游客游览的过程受时间、旅游目的等因素限制。

园林意境文化传播的热点区域亦发生很大变化,如留园中意境深远的“亦不二”,根据图3所示,其属感知冷区。根据景观特征偏好分析,不同游客有不同偏好的类型,且行为方式不同。

3.2 遗产旅游语境下的古典园林意境文化传播理论、机制与途径

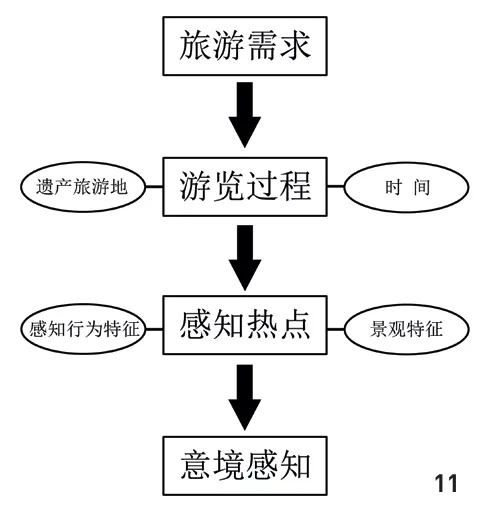

通过3.1节的梳理,在有限时间内提高游客获取感知热点要素的效率,意境才可有效传播。游客非园林所有者或设计者,其意境体验是一个单向的过程,重新思考意境对现代游客的传播过程,是一个多重感知的过程(图11)。

图11 文化遗产旅游中的意境文化传播过程

在当代语境下,审视意境文化的传播机制呈现差序格局特征:旅游行为-园林意象-园林意境(图12)。依据机制的层级关系,意境文化传播的途径有三方面。1)游客以旅游行为为感知起点,重点在于旅游过程的安排与组织。2)以园林意象为中介,重点在于对景观特征的理解与感知。3)意境感知,一方面需要游客的背景作支撑;另一方面更需要主动的审美引导与加强,即根据影响游客感知热点的因素进行主动的审美传播,才能提高意境体验的效率。

图12 文化遗产旅游中的意境文化传播机制

4 结论与启示

4.1 结论

1)本文利用GPS数据明确遗产旅游中景观意象感知热点,发现不同年龄段的游客有不同的感知热点(表2)。

2)通过解析热点区域的景观特征,明确了遗产旅游地景观意象的物质表征(表4)。

3)利用因子分析法,得出影响游客感知热点的因素。说明社会生产力水平对园林文化的传播有至关重要的影响,在信息时代背景下园林文化需充分利用多种媒介,如网络平台、移动终端等加强推广和文化知识传播,引导游客进行有效的感知,以达到园林意境文化的传播目的。

4)推导意境文化传播的机制,基础是旅游活动、园林实景,作用项在于旅游路线与时间、园林意象景观特征的强化、感知热点因素的引导。

4.2 启示

景观意象是园林意境文化传播链中的感知元,其物质表征即景观构成特征,感知过程是游客的游览过程。在信息化时代,园林文化需充分利用网络平台、移动终端加强推广和文化知识传播,其中应重点宣传普及古典园林建筑的文化与设计,向不同年龄的目标人群分类投放宣传,引导游客进行有效的园林意象感知,以达到园林意境文化的传播目的。通过以上结论,也进一步证实这种研究方法对游客意象感知要素热点的挖掘具有可行性。今后的研究仍需探讨推广园林意境传播的具体措施。

注:文中图片均由丛昕绘制。

致谢:感谢南京农业大学园艺学院提供的帮助;感谢2016级本科生对数据收集提供的帮助。