社区营造理念下历史建筑与建成环境的再生路径

——以福建塔下土楼青普文化行馆为例

许为一

杨昌新*

李静波

乡村振兴战略背景下,对于存量与增量、既有与更新、传承与发展的矛盾,成了传统村落历史建筑与建成环境再生的核心议题。历史建筑与建成环境再生的实质,就是通过对建筑遗产管控的创新,恰当处理保护与利用的关系,使之风貌得以维育、文化得以传承、机能得以进化,重新焕发活力和生机。

中国台湾社区营造的经验对于探索乡村振兴路径具有重要的借鉴价值。追溯社区营造研究历程,总体来看包含4个方面的内容:概念引介、理论转译、实践尝试、经验总结[1-3]。而关于历史建筑与建成环境再生的研究历程,则呈现3条清晰的脉络。第一,历史建筑保护理论与保护方法的研究。表现为总结建筑遗产的保护思潮及古建修复的理论、方法与实践,提出原真性的保护与修复理念[4-6]。第二,历史建筑改造与技术手段的研究。着眼于改造模式的归纳、设计经验的总结及改造新概念、新材料和新现象的探讨[7-9]。第三,历史建筑利用价值与再生策略的研究。注重于历史建筑利用价值的评价,功能、形态、结构和风格上的干预措施,适用性与相容性对于建筑再生的意义等[10-12]。综上,总体呈现从保护、利用到再生策略循序递进的研究进展,但因研究视角仅关注于物质空间的设计与改造,而忽视了人作为主体、产业作为基础,以及二者与空间关联性的现实存在。因此,客观来说并未达到真正的活化目的和效果。

基于此,本文通过引介福建塔下土楼青普文化行馆更新与改造项目,探讨传统村落历史建筑与建成环境再生的方法,提出一种以社区营造为导向的历史建筑与建成环境的再生路径。

1 社区营造

1.1 概念缘起

社区营造是台湾持续推行多年的一项社会改造运动,其概念由英国的社区规划演绎而来,是日本造町运动在台湾在地化实践的结果。它是针对台湾快速城市化进程中,大量乡村青壮年劳力外流而导致的乡村地域人地分离、人口老龄化、传统社会瓦解、地域文化流失等诸多困境的一项社会重塑运动。

1.2 内涵解析

社区是指在特定地理范围内聚居且彼此之间形成生命共同体的、内心潜藏着故土情结的人群[13]。如Mattessich所言:“居住在地理上可以清楚界定为同一区的一群人,彼此之间及与所处的环境之间,形成了社会和心理上的依赖。[14]”这种依赖称之为社区感。社区营造真实的含义为“营造社区感”,即通过策划社区集体共同关切的议题,让大家自发地参与和行动,以此增进彼此及与环境间的接触、交流、认识、熟悉和了解,在经“营”与创“造”过程中,建立起互为依赖的社区感。

1.3 行动路径与动力模式

社区营造引导社区政策从单纯关注物质要素转向了社会、经济、文化等议题,提出了社区发展的5条行动路径,即从“人、文、地、产、景”出发,满足居民需求、延续历史文化、维育地理特色、研发在地产品和创造社区景观[2],以此改善人地关系、吸引人群回归、重塑社区感,引领乡村走上可持续的复兴之路。

社区营造动力模式可概括为3种类型。第一,政府主导型。是初期阶段动力模式,其任务是唤醒共同体意识,表现为“政府力+技术力”的合力,政府提供各种诱因及示范计划,着力于理念推广、经验交流和经费支持。第二,社区自主型。是发展阶段动力模式,此阶段社区感回归初现端倪,表现为“社会力+技术力”的合力,一种强调自主参与社区事务的工作模式初步形成,居民心中充满了对家园的期待。第三,市场介入型。是繁荣阶段动力模式,社区活力获得了回归,市场信心得以重建,在地产业得到了培育,人们共同努力打造未来更美好的生活,表现为“市场力+社会力+技术力”的合力。

2 土楼更新项目

2.1 项目概况与人口变迁

1)项目概况。

青普文化行馆是由塔下乡贤发起、北京青普旅游文化发展有限公司投资的文旅项目。该项目由5栋百年土楼──稻孙楼、文选楼、耀东楼、和源楼、会源楼组成的,坐落于南靖书洋镇塔下大坝自然村的西隅,占地0.5hm2。5栋土楼沿大坝溪分布,会源楼独处北岸,与和源楼隔溪对望,光明桥跨水联络2处;稻孙楼、文选楼、耀东楼合围成院,位于基地的东南部,5栋土楼共同构筑“一溪、一桥、一埕、一院”的外部空间格局。塔下村历史悠久、文化底蕴深厚,先后于2003、2018年入选第二批福建省历史文化名村、第七批中国历史文化名村的名录,在《福建省历史文化名村南靖县书洋镇塔下村保护规划》(以下简称《保护规划》)中,将5栋土楼评定为“建议历史建筑”,并纳入核心保护范围(图1)。

图1 项目区位和保护区划项目

2)人口变迁。

根据人口资料分析,1970─2010年,5栋土楼住户与人口呈现持续递减的趋势。20世纪70年代,知青返城前夕是土楼社区最繁盛时期,住户32户,人口达到139人;90年代,包产到户农民获得了增收,8户住家迁出了土楼,搬入村东新房;21世纪初,城市化进程加速,大量劳力外流,土楼住户仅剩11户,人口约43人;10年代,福建土楼申遗成功后,5栋土楼仅剩7户,实际人口不足10人(图2)。土楼社区人口的变迁,投射出乡村社会与传统物质空间关系的变异,表现为2种状态。(1)人与居所关系的断裂。土楼原本就是一种防御性的集体式住宅,其私密性、舒适性和设施配备均无法满足现代生活的需要,加之产权复杂不易整体改善,因此不可避免地造成了人居分离。(2)人地依存关系的嬗变。伴随着城市化进程,塔下大量青壮年劳力脱离故土、背井离乡,向外谋求生计与发展,从而改变了传统聚落固有的人地依存状态。

图2 20世纪70年代─21世纪10年代5栋土楼居住户数与人口的变迁

2.2 现状布局与建筑风貌

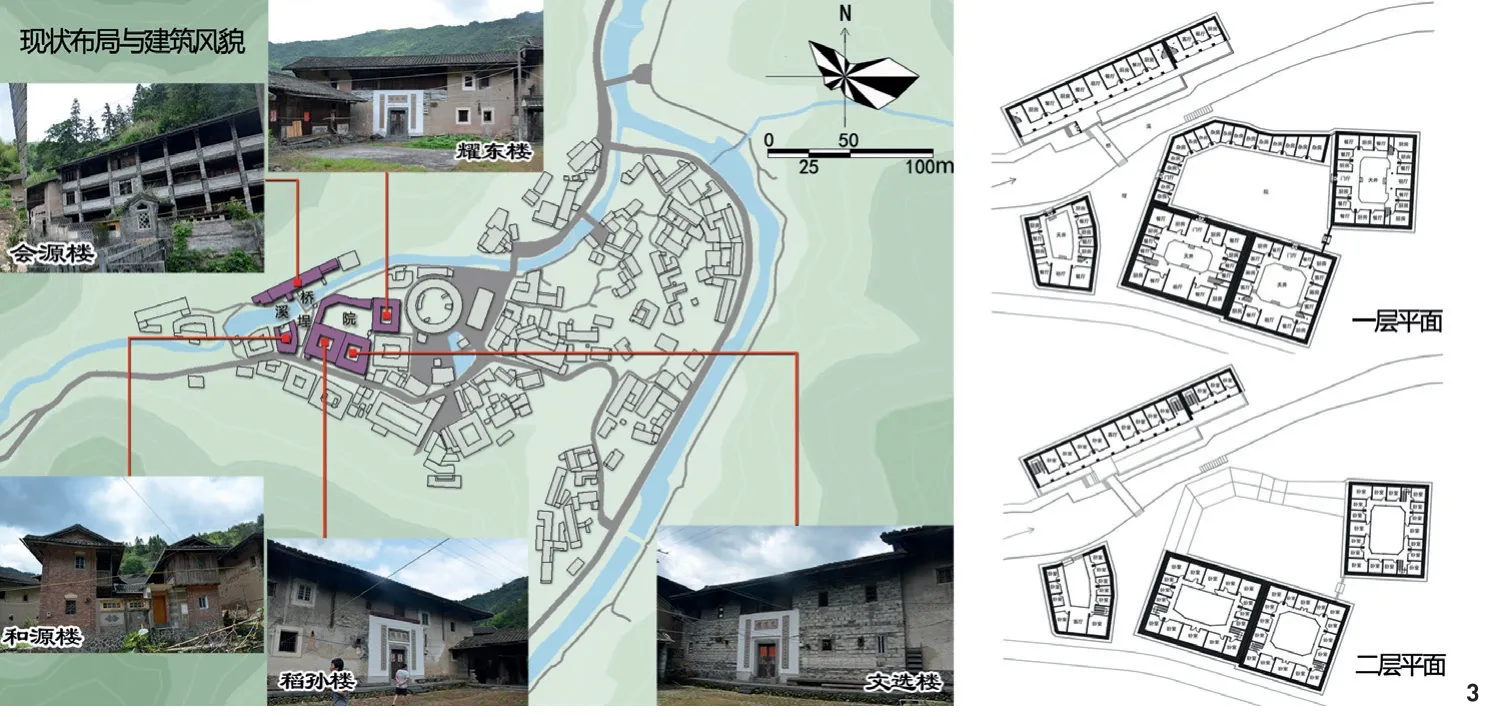

1)现状布局。

从整体布局来看,表现为“因天材、就地利”崇尚自然的理念。土楼群落依山就势、沿溪落成,建筑朝向不拘一格,注重背高面低,兼顾向阳避风;土楼单体布局严谨规整、中轴对称、主次分明。从功能组织来看,表现为“底层辅助、二层主导,低处公共、高处私密”合院通廊式的组织方式。稻孙楼、文选楼、耀东楼同为方楼,是典型的中轴对称合院式住宅,底层包含门厅、祖厅、厨房与餐厅,其中门厅和祖厅落在轴线的近远端,二层以上为卧室与谷仓,沿回形走廊分布;和源楼、会源楼分别为U字形和长条形的土楼,虽形状不同于方楼,但功能组织原则与之基本相似。

2)建筑风貌。

从建筑形态来看,表现为“合院、嵌套、高墙、坡顶”重防御、强封闭的样貌特征。稻孙楼、文选楼、耀东楼不仅自成合院,且与L形护厝嵌套成一个大合院;3栋方楼四面高墙耸立、角部规整,底层少开窗,二层开斗窗;方楼屋顶组合灵活多变,耀东楼前、后向屋顶等高,高出两侧屋顶半层之余,取悬山顶样式;文选楼和稻孙楼后向屋顶高出前向及两侧屋顶半层之多,作九脊顶组合;会源楼、和源楼因建于后期,防御功能弱化,但屋顶形式与用材仍承袭传统做法,会源楼采用青瓦悬山顶,和源楼则取悬山顶与歇山顶之组合。从文化样态来看,土楼风貌承载着祖先崇拜、家族聚居、集体防御的文化内涵。据史料记载,土楼乃客家同族代际成员共同营建,且祖祖辈辈在此生息繁衍;其内部空间组织以祖堂与天井为核心,祖先祭拜空间构成了中轴线的重要节点,其余空间均质分布于四围,无方位上大小分别,整体布局体现了“重防卫、轻等级”的营建理念(图3)。

图3 历史建筑现状布局、建筑风貌、平面图

2.3 概念拓展与更新思路

1)概念拓展。

土楼更新项目若以文旅定位,实现再生和活化,则应对土楼新社区概念的内涵加以拓展。土楼新社区是由土楼权属人、居住者、运作者、参与者、投资者、消费者共同组成的,他们拥有对土楼及其蕴含的历史文化和经济价值的认同感。基于此,他们共同参与了保护、改造、利用,甚至于消费,从而以土楼为纽带产生了相互链接,塑造了新社区感。新社区感涵盖了3层含义:(1)新社区成员关系的建立依赖于土楼有形的物质空间载体;(2)新社区关系超越了时空束缚,他们并非仅是同一时刻的聚集关系,还包括分时段、零星态、打卡式的集结关系;(3)新社区关系网是流动、开放的系统,源源不断地吸纳热爱乡土文化的新成员,可持续地为土楼保护、非物质文化传承注入活力。

2)更新思路。

什么是新社区成员的共同需要?如何提供?如何才有助于新社区感的凝结?这些问题便是土楼更新思考的切入点。这个过程涵盖了调查、分析、沟通、策划、执行、反省、创意等环节,同时需要长期共同的“经营”与“创造”。事实上,土楼衰败是因设施滞后、人去楼空、环境恶化所导致的,而土楼价值则在于所留存的历史风貌和传统文化。无疑,在乡村振兴战略背景下,风貌与文化上的特质性正好契合了乡愁情结和乡土文旅的潮流。为了达成土楼及建成环境的再生,其核心思路是:以满足新社区成员需求为目标,从“人、文、地、景、产”5个面向出发,调和原住民意愿,转变农民身份,传承历史风貌,耦合土楼新功能,培育文旅产业,在当下时序中重塑乡土文化认同感和新社区共同体意识,改善人地关系,实现社区感的唤醒、优势人群的回归(图4)。那么,对于“世界遗产土楼游”市场初步成熟的塔下村而言,其历史建筑与建成环境再生的动力模式宜采用市场介入型:政府力(控制力)+市场力(主导力)+社会力(协同力)+技术力(开拓力),如图5所示。

图4 历史建筑与建成环境再生路径

图5 历史建筑与建成环境再生动力模式

3 土楼再生路径

3.1 原住民意愿调和

调和原住民意愿是促进项目生成的前提条件。原住民不仅是土楼的权属者和使用者,同时还是原社区主体。在项目推动过程中,只有充分了解并予以适当满足原住民的意愿,才能达成共同目标的建立,从而顺利地推动项目进展。事实上,在执行过程中,政府的作用在于以法律法规、保护规划等手段加以限制与引导,而建筑权属人、使用者才是影响项目决策的基本单元。作为社会和经济的理性人,土楼原住民对于房屋产权和使用权的处治,是综合考量了家庭需求、经济收益和社会效益等因素的结果。

根据访谈调查资料分析,土楼原住民意愿大致分为5类:组织型、情结型、经营型、随缘型、固守型,个体意愿往往与自身的社会资源、生存经验、生计方式、学历水平相关联(表1)。意愿调和就是让土楼社区以经济联合体的形式介入协商,达成项目投资方的妥协,让不同意愿主体在项目运营中获得应有的权益。针对不同的意愿,本项目所采取的调和策略如下。1)组织型。指获得大众信赖的乡贤,他们凭借着自身的社会地位、人脉、资源和眼界,成为项目的发起者、运作者和协调者,负责确立社区共同目标,与投资方洽谈,并让社员获得收益。2)情结型。指拥有土楼房产、在邻近就职的企事业人员,他们利用周末或节假日回家乡享受田园生活,其调和策略是置换居所。3)经营型。指经营土楼客栈的原住民,其调和策略是资产入股。4)随缘型。指已搬离土楼、原居所处于空置状态的原住民,其调和策略是使用权流转。5)固守型。指仍留守于土楼中无其他房产、纯农业型的原住民,其调和策略是置换居所并提供就业岗位。

表1 塔下5栋土楼原住户的意愿类型与调和策略

3.2 农民身份转型

历史建筑与建成环境再生的核心任务就是解决人的问题,关注留守原住民,使他们安居乐业,才能从根本上凝聚人心,重塑新社区感。首先,如何安置留守住户?改善和源楼的居住条件,将留守原住民集中迁居,其余4栋土楼则打造为青普文化行馆的服务空间。其次,如何实现身份转型?途径是挖掘农民的基本技能,结合岗位导向,进行职业化的培训。农民基本技能一般可分为生产和生活2类,其中,生产技能包含机车驾驶技术、种植养殖技术、体力劳作等基本能力,而生活技能则包含卫生打理、饮食照料、料理家务等基本能力。上述技能往往因性别差异而男女各有所长,且不同技能与酒店服务岗位的耦合度也有差异。擅长于生产技能的男性适合于采购员、园丁、保安员等岗位;专长于生活料理的女性倾向于保洁员、后厨工、服务员等岗位。在土楼项目运作过程中,帮助如下5位留守农民实现了身份转型和职业耦合(表2)。

表2 土楼更新项目留守农户的身份转型

3.3 历史风貌传承

历史风貌传承涵盖了维育地理特色、承袭传统文化、创造社区景观3项内容,以此凝聚原住民、吸引新社员,重塑富有乡土情结的新社区感。此环节政府的作用是借助保护规划、划定保护范围、确定保护要素、提出保护要求,以引导和限制土楼的更新行为。《保护规划》确定了重点保护对象:群落选址、自然景观、传统格局、整体风貌、历史建筑、建成环境等物质性要素,以及传统文化等非物质性要素[15]。其中,历史建筑的核心保护要素包括建筑风貌、空间格局、结构形式、材料与装饰等细节。

首先,维育地理特色。就是满足当下新社区成员对土楼群落山水格局、自然景观风貌理想状态的追求。依循保护规划的指引,秉承客家宗族人地和谐的自然观、家族相亲的居住观,注重山水田林的维育、生态环境的修复、生活元素的保存,保护山体植被、小溪水道、石桥巷弄、场埕庭院,使之呈现依山就势、沿溪落成的山水格局(图6)。其次,承袭传统文化。就是促进客家民族的生存文化、宗族文化和土楼文化与当代时兴的休闲生活理念有机融合。借助山水形胜、自然人文俱佳的土楼风貌和历史环境,推行回到原初的当代生活理念,提供身心宁静、美善合一的度假环境,将传统文化体验与旅游度假充分结合,让亲历者深耕于在地文化和民俗风情,感受别样的人文之旅。最后,创造社区景观。在保护框架下,对土楼机能进行物理性修复和技术性改良,对建成环境进行生态化的修复、人性化的改善,使之融入青普文化行馆的文化内涵与特征元素(图7)。

图6 土楼风貌及建成环境修复(作者改绘自https://hotels.ctrip.com/hotels/12831579.html?)

图7 聚落风貌保护与修复(作者改绘自Google Earth)

3.4 土楼新功能耦合

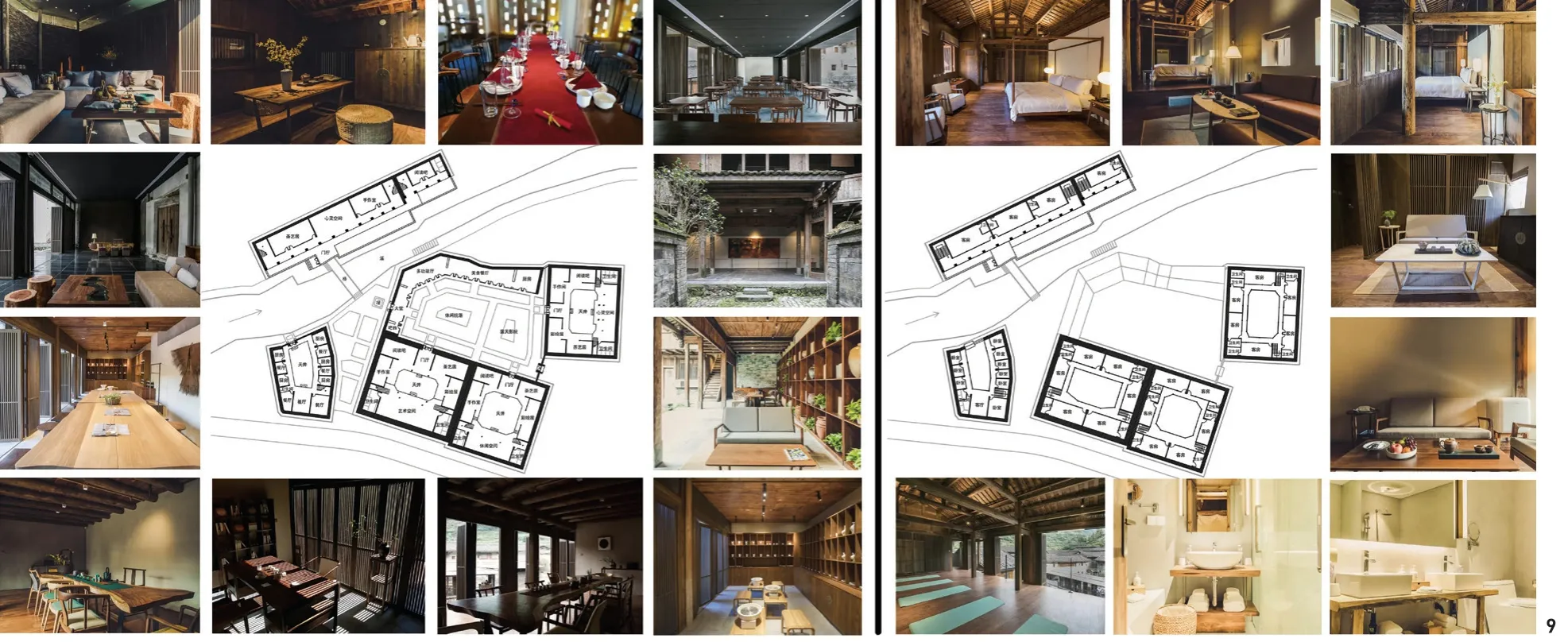

依据文旅定位,借助设计创意,调整土楼适应性,植入新功能,这是历史建筑功能活化的核心环节。事实上,土楼作为集体式住宅,对酒店服务和文创功能具有天然的适应性,表现如下。1)场地适应性。院与天井是土楼群体和个体空间的主要组织形式,这些开放与半开放式院空间均可转化为酒店服务和文创功能的公共场所。2)布局适应性。土楼底层常为会客、就餐、活动和祭拜空间,二楼为卧室,呈现“低处公共、高处私密”的布局特征,且卧室单元是通过先围合、后分割,并由外廊串联而成,故易于分区、整合或重组。3)结构适应性。土楼结构体系是由夯土外墙与内置木构架共同组成的,维护和承重结构是2套相对独立、彼此分离的体系,便于空间整合、构件替换和内饰改良(图8)。

图8 土楼结构适应性与空间重组

基于此,土楼功能活化方法如下。1)空间重组。首先,将底层厨房与餐厅进行整合,形成若干向庭院开敞的半公共空间,植入阅读吧、茶艺居、手作室和彩绘屋等功能;其次,拓展祖厅两侧空间,改造为艺术空间、休闲空间和心灵空间;其三,将二层及以上小卧室重组成大型家庭式客房:吾乡山景房、睡乡山景房和醉乡山景房;最后,改变护厝和大庭院的空间布局,使之成为行馆大堂、客服吧台、多功能厅、厨房餐厅和露天影院。2)完善设施。土楼综合配备了给水系统、排污系统和网络系统,客房加装了地暖、卫生间、淋浴房和智能设备。3)美化内饰。在保留夯土墙、木构架、三合土、鹅卵石古朴、粗犷的空间质感之余,土楼加饰了木地板、纸面石膏板、竹木饰面墙板等现代材料,添置了“梵几”品牌家具,不仅提高了内饰的品位,更增添了现代、细腻的空间质感(图9)。

图9 土楼群新功能耦合(作者改绘自https://hotels.ctrip.com/hotels/12831579.html?)

3.5 文旅产业培育

文旅产业培育是土楼更新项目的核心议题,以此吸引3类新社区成员加盟:文创工作者、在地技艺匠人、乡土文化爱好者。青普文化行馆重在挖掘土楼地域的自然与人文景观资源,以山野乡居为主题,创造一种以艺文体验、人文之旅的新型度假方式。

本项目提供了9种在地化文旅产品。1)土楼印象。邀请在地画家引领游客,从艺术创作的角度观察、解读土楼,将土楼印象描绘于樟木之上。2)品味酸柑茶。由专业制茶师亲授游客,制作一份流传千年的客家养生茶,赏清澈殷红之茶色,品沁人心脾之茶香。3)陶艺手作。以“土”为题,让匠师带领游客体验拉胚、釉下青花、釉上彩绘的全过程,尽享陶艺手作的创作乐趣。4)“踏下”掌故。聆听族老讲述“塔下”乃“踏下”转译之故事,了解张氏先祖越岭迁徙、踏下择居、生息繁衍的演化脉络,以及“太极村”形意之由来。5)探访世遗。远眺田螺坑土楼群“方圆谐和”的天作之美,近观《大鱼海棠》电影中土楼原型“承启楼”的绝佳实景。6)品制美点。跟随在地客家美食厨师,品评色香味俱全的美食佳肴,亲历客家风味点心制作的全息细节。7)瑜伽体验。由瑜伽老师带领游客进行心灵修习体验。8)行摄云水谣。游走水岸边,独坐老榕下,看淳朴乡民劳作之身影,回味《云水谣》影片动人之场景,感念亲近自然、回归乡土的眷意。9)领略国粹。观赏漳州木偶戏,领略首批非遗国粹的高超技艺和精美造型,感受经典剧目所传达的人文情怀。

4 结语

“一个村庄是个社区,一栋公寓、一条街道、一个街区、一个小镇、一个城市,都可以是个社区,唯一的条件是居住在这个有限范围里面的住民,都具有共同社会的认同意识”[2]。无疑,土楼的社会认同基础来源于它的历史价值、社会文化和乡土记忆。追溯历史建筑与建成环境衰败的根源,在于人地关系的断裂、传统产业的退化,并由此而引发的建筑功能的丧失,因此人气及产业兴旺是决定物质空间活力存续的根本因素。

本文引介社区营造的理念,目的在于启发我们以整体性、系统性思维来思考历史建筑与建成环境再生的问题,关注物质空间与社会系统、产业系统的关联性,而非仅仅物质空间本身。在乡村振兴战略背景下,政策力、资本力、技术力和社会力共同构成了历史建筑与建成环境再生的合力,倘若能从人、产业与空间的关系入手,以传统文化、历史风貌传承为前提,以新功能耦合为手段,以满足新社区成员需求为目标,调和原住民意愿,培育文旅产业,创造留守农民的生活福祉,也许这样才能真正重塑新社区感,发掘历史建筑与建成环境的活力再生之路。

注:文中图片除注明外,均由杨昌新拍摄或绘制。