氨苯砜治疗持久性隆起性红斑一例

常雯茜 周桂芝 刘永霞 刘 红 张福仁

1潍坊医学院,山东潍坊,261053;2山东第一医科大学附属皮肤病医院(山东省皮肤病医院),山东省皮肤病性病防治研究所,济南,250022

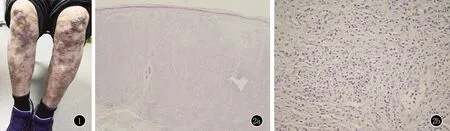

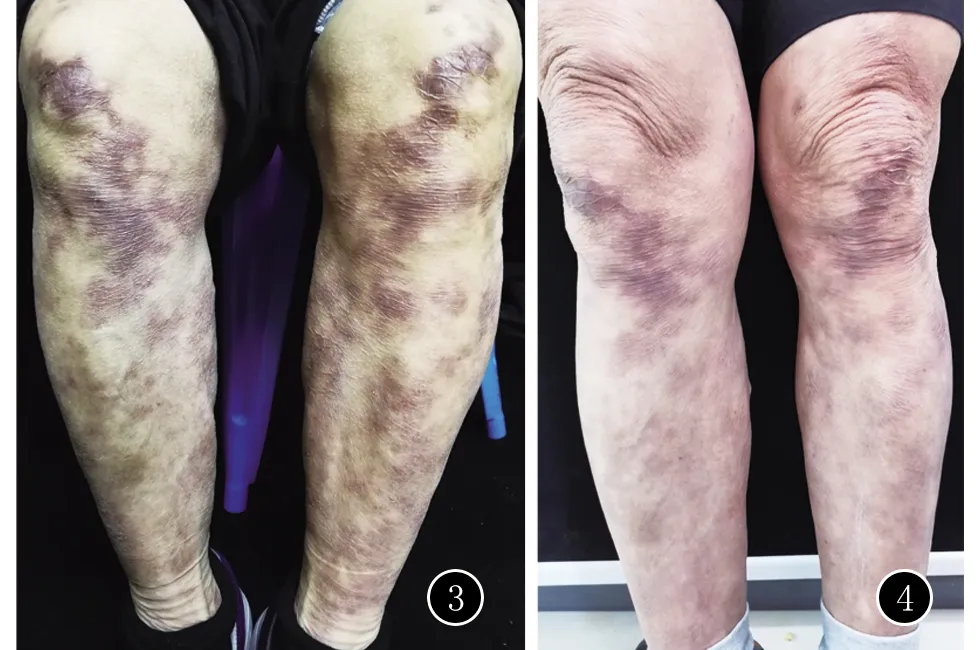

临床资料患者,男,78岁。因躯干、四肢多发紫红色结节、斑块3年来我院就诊。3年前先于下肢出现紫红色结节、斑块,渐延及全身。3年前因头颅囊肿行手术治疗。家族中无类似疾病患者。体格检查: 无明显异常。皮肤科检查:右侧上眼睑、双上肢伸侧、肘部、腰侧、双下肢、足踝等部位多发紫红色结节、斑块,未见明显鳞屑附着,质地偏硬,边界清,部分融合;右侧上眼睑、足踝见皲裂、渗液(图 1)。实验室检查:血、尿常规,肝、肾功能未见明显异常,HLA-B*13:01检测阴性,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD):2660 U/L(>1300 U/L)。皮肤组织病理示:表皮间水肿,真皮浅中层弥漫性中性粒细胞浸润,纤维组织增生,血管壁界限不清(图2)。诊断:持久性隆起性红斑。治疗:氨苯砜100 mg口服日1次,躯干、四肢外用卤米松乳膏1 g日2次,眼睑外用夫西地酸乳膏0.1 g日3次。患者治疗1个月后复诊,治疗有效,用药第3天疼痛即明显缓解,原有斑块较前明显变薄(图3),治疗4个月,患者皮损显著好转,双下肢结节、斑块基本消退,只留有褐色斑片(图4),目前仍在随访中。

图1 双下肢、足踝多发紫红色结节、斑块 图2 2a:表皮间水肿,真皮浅中层弥漫性中性粒细胞浸润,纤维组织增生(HE,×40);2b:大量中性粒细胞浸润,血管壁界限不清(HE,×200)

图3 治疗1个月后,原有斑块较前明显变薄 图4 治疗4个月,双下肢结节、斑块基本消退,只留有褐色斑片

讨论持久性隆起性红斑(erythema elevatum diutinum, EED)是一种罕见的良性、慢性血管炎。发病年龄30~60岁,无种族或性别倾向。目前EED的发病机制尚不清楚,但它被认为是一种免疫复合物疾病,可能与链球菌感染、血液疾病和自身免疫性疾病等相关,也有部分病例作为HIV感染的最初表现[1]。该病可能与慢性抗原暴露引起的免疫复合物沉积或循环抗体水平升高有关[2,3]。

该病临床表现不一,可无任何皮损,也可以表现为瘙痒性结节和/或斑块,典型的表现为持续隆起的红色结节和斑块,呈对称的肢端分布,主要累及四肢伸侧面。部分患者可能会形成水疱、出血性结节、溃疡或其他血管病变,有时病灶发生部分溶解时可呈淡黄色或棕色,类似黄色瘤[4,5]。Doktor等[6]对国外1990-2014年间的132例EED进行了回顾,结果表明最常见的受累部位是手背、肘部、下肢、膝关节和足,但皮损也可累及臀部、躯干和头部等部位,因此,对EED的诊断不应该仅仅局限于对四肢伸侧红斑结节的鉴别。本例患者皮损除累及躯干和四肢外,右侧上眼睑也有受累。

本病确诊主要靠组织病理学检查。早期组织病理检查显示病变为白细胞碎裂性血管炎,晚期皮损可见较多肉芽组织和梭形细胞增生,也可进展为血管周围纤维化和细胞外脂质沉积[7]。早期EED病理表现与Sweet综合征有相似之处,但后者没有明显的白细胞碎裂性血管炎,晚期EED需与硬化性血管瘤和纤维组织细胞瘤等疾病鉴别[8]。

EED最常用的一线治疗药物是氨苯砜,其次是糖皮质激素,虽然EED是一种慢性疾病,但大多数病例对氨苯砜治疗反应良好。张皓等[9]回顾了国内外2009-2019年间77例EED,发现大多数患者都采用氨苯砜治疗。然而,约20%的患者因为疗效不佳和无法耐受停用氨苯砜,最常见的原因是葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏引起的溶血性贫血和过敏反应综合征[3]。本例患者G6PD正常,HLA-B*13:01阴性,服用氨苯砜后无明显不良反应,氨苯砜单一疗法效果明显,用药第3天疼痛便明显缓解,1个月后,皮损明显改善。

总之,该病较为罕见,临床上对于以肢体伸侧的紫红色到棕红色红斑、丘疹和结节为特点的慢性皮肤病应考虑该病的可能,并行组织病理检查以明确诊断。