外阴颗粒细胞瘤一例

何淑女 吴润泽 柯儒斌

杭州市余杭区第五人民医院,浙江杭州,311100

外阴颗粒细胞瘤(granular cell tumor of the vulva)是少见的外阴疾病,临床无典型特征,术前诊断极其困难。我们诊治1例,现报道如下。

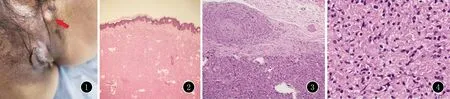

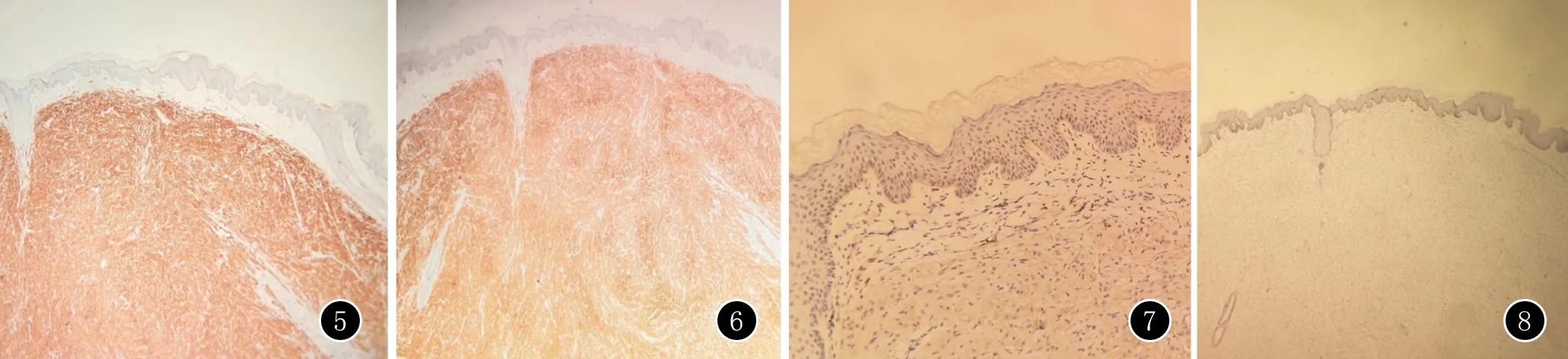

临床资料患者,女,23岁。因“发现外阴肿物1年”来我院就诊。1年前患者无明显诱因外阴出现一皮色肿物,无痛痒感,无破溃出血,渐增大,未诊治。查体:左侧大阴唇外侧见1.5 cm×1.5 cm大皮色肿物,无红肿,无破溃糜烂,活动度可,压痛阴性(图1)。浅表彩超检查提示:左侧大阴唇外侧皮下实性低回声,大小约15 mm×14 mm。血常规、术前四项、血型、凝血功能未见异常。排除禁忌后行皮肤病损切除术,术中见该类圆形肿物与周围组织边界清晰,活动可,离结节0.5 cm处切开,仔细分离至皮下脂肪层并完整切除肿物送病理,光镜所见:真皮内细胞浸润,浸润细胞形态较为一致,为较大的圆形至多角形细胞,含丰富的细颗粒性胞质和中央小的圆形胞核,胞浆呈嗜伊红,可见较大的嗜伊红小体。病理提示:(外阴)颗粒细胞瘤(图2~4)。免疫组织化学检查示:肿瘤细胞 S100(+),NSE(+),CD68(弱阳性),CK(-),Ki-67 <1%(图5~8)。术后随访3个月未见复发,目前继续随访中。

图1 左侧大阴唇外侧可见一直径约1.5 cm×1.5 cm肤色结节 图2 表皮见轻度棘层增厚,皮下见肿瘤细胞片状分布(HE,×40) 图3 皮下肿瘤细胞呈巢状生长(HE,×100) 图4 瘤细胞大,呈多边形,边界不清,胞核呈圆形或卵圆形,小而居中,胞质内充满细小嗜伊红性颗粒(HE,×200)

图5 S100(+)(免疫组化,×40) 图6 NSE(+)(免疫组化,×40) 图7 CD68(弱阳性)(免疫组化,×40) 图8 Ki-67 <1%(免疫组化,×40)

讨论颗粒细胞瘤是一种少见的软组织肿瘤,1926年Abrikossoff报道最初认为是肌肉来源,因此被称为颗粒细胞成肌细胞瘤[1]。而近年来因为电镜及免疫组织化学的发展,发现其S-100蛋白及NSE为阳性,更多证据支持本病来源于外周神经纤维的施旺氏细胞,但仍有争议[2,3]。

颗粒细胞瘤约占皮下组织中所有软组织肿瘤的0.5%,可发生在任何部位,如舌、腹壁、消化道、骨骼肌、皮肤等,其中头颈部是最常见受累部位。此外,亦有个案报道提及其他位置,如外阴、阴道壁、乳房、阑尾、脑垂体、肺等。该病可发生于任何年龄,30~60岁最常见,女性多于男性,儿童少见。在临床上,患者多无自觉症状,主要表现为孤立的肤色结节,直径约0.5~3 cm,亦有患者出现多发病灶[4]。有些患者偶有瘙痒、疼痛,包块大的患者局部可能发生破溃,类似于恶性肿瘤的表现。大部分颗粒细胞瘤为良性肿瘤,恶性肿瘤不到2%,早期局部复发或转移,肿瘤近期快速增长并且直径超过5 cm提示恶性的可能性大。

组织病理学可见真皮内细胞浸润,上方表皮常呈显著假上皮瘤样增生。真皮内浸润细胞形态较为一致,为较大的圆形至多角形细胞,含丰富的细颗粒性胞质和中央小的圆形胞核,胞浆呈嗜伊红,或透明空泡化。浸润细胞可分隔骨骼肌或真皮网状层的立毛肌。丛状颗粒细胞瘤呈丛状结构,沿神经束分布,胞浆中纤细的嗜伊红颗粒性胞浆中可见较大的嗜伊红小体。免疫组化示浸润细胞对S-100、NSE呈阳性反应。

良性颗粒细胞瘤需与恶性颗粒细胞瘤鉴别,Fanburg-Smith等曾提出评价良恶性颗粒细胞瘤的6个组织学特点:坏死、纺锤体梭形细胞、伴有大核仁的囊泡状核、增加的有丝核分裂(>2个有丝分裂/10个高倍视野)、核质比增加及核多形性[3]。如果未见上述任何一点或者仅见局灶性的核多形性则考虑为良性;当出现1~2个特征时考虑为非典型性,当出现3个及以上特征时考虑为恶性[5]。然而近来有研究报道了上述标准的局限性,提出转移是评判恶性颗粒细胞瘤的唯一标准,组织病理学特征不能作为判断良恶性的绝对指标[4]。目前免疫组织化学检查显示S-100、NSE、CD68、Ki-67及p53等对诊断和鉴别良恶性颗粒细胞瘤有一定价值。除此之外,组织学上还应与神经鞘瘤相鉴別,神经鞘瘤也可以出现胞质颗粒性改变,但这种改变不广泛,往往仍有典型的神经鞘瘤区域,且CD 68和PAS 阴性。此外,尚需鉴别以下疾病如颗粒型横纹肌瘤、鳞状细胞癌、皮肤纤维瘤及平滑肌瘤、成人黄色肉芽肿等。

外阴颗粒细胞瘤临床少见,患者无特异性临床症状,仅表现为缓慢生长的无症状结节,少数患者可出现结节生长加快、疼痛和瘙痒等症状,影像学检查无特异性,术前诊断困难,极容易误诊,临床上需与多种外阴疾病鉴别,包括外阴皮脂腺囊肿、表皮样囊肿、脂肪瘤、真皮纤维细胞瘤、汗管腺瘤甚至鳞状细胞癌等,最终诊断仍需依靠病理。现有研究指出良性和非典型性颗粒细胞瘤的预后良好,无转移潜能。然而恶性颗粒细胞瘤预后差,手术切除病灶后 50%的患者肿瘤转移,32%发生局部复发,39%患者死亡。常见转移部位为淋巴结、肺、肝和骨,研究表明原发肿瘤大小、老年患者的年龄、局部复发、转移、Ki-67>10%及P53 免疫反应阳性是影响预后的重要因素[4]。目前首选治疗方法是彻底手术切除。若手术切缘见肿瘤组织累及,推荐局部扩大切除以减少局部复发的风险。至于是否常规放疗和化疗存在争议,尽管有研究表明放化疗不能治愈疾病,但或许可以抑制疾病的进展,延长患者的生存期。除恶性外,非典型颗粒细胞瘤也有出现肿瘤相关性死亡的病例,因而术后也需严密随访,及早发现复发及转移[3,6]。

本例患者采取手术切除方式治疗,术后随访3个月未见复发,目前继续随访中。