『诗魔』白居易:『世间富贵应无分,身后文章合有名』

阮爱东

重庆师范大学文学院

2014年10月15日,习近平总书记在《在文艺工作座谈会上的讲话》中提到“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调文艺工作者要创作出能够把握时代脉搏、反映社会现实、真正深入人民的精神世界并引起人民的思想共鸣的伟大作品。

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”出自白居易的《与元九书》。白居易(772—846),字乐天,号香山居士、醉吟先生,同州下邽(今陕西省渭南市临渭区下邽镇)人,中唐伟大的现实主义诗人、思想家。白居易创作勤奋,自称“诗魔”,其诗名与元稹合称“元白”,与刘禹锡合称“刘白”。其诗文作品今存3700多篇,是有唐一代著述最宏富的人,在唐代文学史上的地位仅次于李白、杜甫。他的作品流播极广,“自篇章以来,未有如是流传之广者”,鸡林国宰相甚至悬赏百金求其新作。白居易生前就已经在文坛享有盛名,其作品一度可以作为集市交易的通货使用,引发无数青年效仿。他在蹭蹬仕途中锤炼出的“中隐”之道,也深刻影响了后代文人的进退出处。

“十姓胡中第六胡”

白居易的家世颇为神秘。在为祖父白锽撰写的《故巩县令白府君事状》中,他夸耀自家身世说:“楚杀白公,其子奔秦,代为名将,乙丙已降是也。”事状将白氏先祖追溯到先秦的白公胜、白乙丙,虚构出一个从白公胜到白建的二十七世“代为名将”的传承谱系。但这个谱系的漏洞很明显,陈振孙《白文公年谱》分析说,白公胜是楚平王的嫡孙,白乙丙是秦穆公的大将,后者比前者早了差不多200年,而白居易的说法,是把白公胜视为白乙丙的祖先,显然不能成立。其实,与前代名人通谱,不过是古人喜欢“高其阀阅”的普遍习气而已,大家心知肚明,不必信以为真。为白居易撰写墓志铭的李商隐就不信这个谱系,他写白氏先世,仅以“公之先世,用谈说闻”八字一笔带过。两《唐书》的《白居易传》也没有采信它,仅将白氏的先祖追溯到北齐五兵尚书白建。但以白建为白氏先祖也很可疑,陈寅恪指出,白建是北齐大臣,史传却说他在“仇雠敌国”北周境内的韩城县获得“庄宅各一区”的封赏并且因此成为韩城人,这显然是很荒谬的事。

那么,白居易究竟是什么家世背景呢?孙光宪《北梦琐言》卷五“中书蕃人事”条记录了一个有趣的故事:白敏中、毕諴、曹确、罗劭等人相继登庸,宰相崔慎猷抱怨说:“可以归矣,近日中书尽是蕃人。”崔慎猷的话,透露了一个重要信息——白敏中,白居易的从弟,其实是胡人出身。《唐摭言》中的一个故事也可作印证:白敏中在荆南节度使任上时,对湖南观察使杜蕴的僚佐卢发狂傲的个性颇为不满,写诗指责他说:“十姓胡中第六胡,也曾金阙掌洪炉。少年从事夸门地,莫向樽前喜气粗。”白敏中在诗中自述家世是“十姓胡中第六胡”,刘盼遂、姚薇元等学者进一步考证得出,白氏先祖应当是西域十姓胡中的龟兹(今新疆库车一带)白氏(帛氏),不知从何世起徙居中土,安家韩城,到了白居易的曾祖父、曾任都官郎中的白温,白氏才徙居下邽。有意思的是,“元白”这对至交,元稹是鲜卑后裔,白居易是龟兹后裔,两人真是唐代民族大融合的绝佳例证。

白氏几代人浸淫儒学,成为一个典型的中土士大夫家族。白居易的祖父白锽通过明经科晋身,曾任巩县令,罢官后徙居新郑县的临洧里,白居易就出生在与临洧里相邻的东郭村。他的外祖父陈润于大历五年(770)举明经,之后又中奇才异能科,曾任鄜城尉。他的父亲白季庚则在天宝末年明经及第,先后担任过彭城令、徐泗节度判官、衢州别驾、襄州别驾等职。从可考的白氏世系来看,白氏家族完全当得起《旧唐书·白居易传》给予的“世敦儒业”的评价。更难得的是,白居易的外祖母白氏夫人与母亲陈氏夫人也都知书达礼,受过很好的教育。外祖父陈润去世后,白氏夫人一直与白家一起生活,她“工刀尺,善琴书”,虽然名为外祖母,但在鞠育白居易、白行简兄弟方面,却扮演了事实上的“慈祖母”角色。他们的母亲陈氏夫人则是子弟们直接的启蒙老师,《襄州别驾府君事状》说,陈氏从他们兄弟幼时起就“亲执《诗》《书》,昼夜教导,恂恂善诱,未尝以一呵一杖加之”,白氏兄弟后来相继通过进士科称雄词林,官至贵近,“实夫人慈训所致也”。

“十七人中最少年”

白居易早慧,传说他7岁就写下名诗“离离原上草,一岁一枯荣”——这当然是一个虚构的故事,但他早慧却是不争的事实。白居易自言,自己才六七个月大的时候,乳母抱着他,指着屏风上的“无”“之”等字教他,他虽然还不会说话,却已能把这些简单的字记在心里,再被问到时,都能“指之不差”。五六岁时白居易开始学诗,9岁已经熟谙诗韵和声律。到十五六岁,白居易对进士科有了一定了解,并决定朝这个方向努力。20岁以来,他焚膏继晷准备应进士试,读书读到口舌生疮,写字写到手肘起茧,年纪轻轻,头发全白了。

白居易一生都保持着勤于创作的习惯,至死不辍。其《山中独吟》诗云:“人各有一癖,我癖在章句。万缘皆已销,此病独未去。”足见吟诗成癖。白居易甚至戏称自己为“诗魔”:“自从苦学空门法,销尽平生种种心。唯有诗魔降未得,每逢风月一闲吟。”《醉吟二首》也说:“酒狂又引诗魔发,日午悲吟到日西。”可见他一生以诗歌创作为唯一事业,从不停辍。而且他一旦沉浸于诗歌的世界,就进入了疯魔癫狂的状态,“劳心灵、役声气,连朝接夕,不自知其苦”,如此投入,“非魔而何”?就连好友刘禹锡也以“诗魔”称呼白居易,其《春日书怀寄东洛白二十二杨八二庶子》诗云:“心知洛下闲才子,不作诗魔即酒颠。”看得出来,在时人眼里,白居易的生活重心唯在诗酒二端。

白居易既聪明又刻苦,但这远不是文场争胜的充分条件。他要考上进士,首先要找一个合适的地方“取解”,即取得考试资格。贞元十四年(798),白居易来到宣州溧水县看望在这里做县令的从叔白季康,顺便就在此地“取解”。他先后通过县、州两级考试,于次年秋顺利取得宣州的“贡士”资格。贞元十五年(799)冬,白居易“弊裘瘦马入咸秦”,独自前往长安参加省试。

白居易要考上进士,第二个重要的准备工作就是“行卷”。他出生于小官僚家庭,“中朝无缌麻之亲,达官无半面之旧”,想要脱颖而出,就必须凭自己的真本事,通过“行卷”来赢得大人物的青睐,进而获得他们的“公荐”。刚来长安的白居易向给事中陈京行卷,他在写给陈京的书信中卑辞谦行,希望能得到揄扬,但这次行卷没有成效。接着他又向著作郎顾况行卷,生性诙谐的顾况一收到文卷,便拿白居易的名字开玩笑:“长安百物贵,居大不易。”当顾况翻开文卷,读到《赋得原上草送友人》,马上改口说:“有句如此,居天下有甚难!老夫前言戏之耳。”顾况虽然宦途淹蹇,但在文坛却有巨大影响。正是这次行卷,让白居易声名大振。

贞元十六年(800)正月二十四日清晨,礼部侍郎高郢在礼部南院放榜,新进士们鲜衣怒马,列队游街。队列中的第四人,就是第一次参加进士试的白居易。像白居易这样第一次参加进士试就能金榜题名到底有多难呢?唐人常说“三十老明经,五十少进士”,无数文人考到白头都不能成名,高才捷足如韩愈者也考了四次才得偿所愿。白居易28岁时一举成名,当然心生欢喜,因此不无得意地说:“慈恩塔下题名处,十七人中最少年。”

按惯例,放榜后新进士要集体拜谢主司、谒见宰相,之后还要参加雁塔题名、杏园宴、月灯宴、曲江宴等一系列隆重的庆典活动。这是唐代士人梦寐以求的高光时刻,但白居易却无心参与狂欢。《及第后归觐留别诸同年》诗说:“翩翩马蹄疾,春日归乡情。”春风得意之际,他向主司和同年告假,希望第一时间赶往洛阳,亲口将好消息告知母亲。

贞元十八年(802),白居易来到长安,等候吏部选官。这一年,他结识了挚友元稹,两人参加了次年的书判拔萃科考试,一同登科,接着又一同出任秘书省校书郎。贞元二十一年(805),两人辞去官职,隐居长安城内的华阳观,备考翌年的才识兼茂明于体用科。好几个月的时间里,两人杜门谢客,足不出户,潜心琢磨策论文的写作。白居易潜心思考了当时的政治、军事、法律、文教等热点问题,凝聚心血,撰成75篇策论文,“自以精力所致,不能弃捐”,于是将它们编成《策林》一书。《策林》不但集中体现了青年白居易对现实问题的深刻见解,而且文采斐然,成为后世应制举的士子学习的范本。

元和元年(806)的才识兼茂明于体用科,元白二人再次联袂文场,又再次同登金榜。这一科,元稹名列甲等,拜左拾遗;白居易名列乙等,授盩厔尉。后来,白居易感慨地说:“十年之间,三登科第。名入众耳,迹升清贯。出交贤俊,入侍冕旒。”超卓的才华、艰苦的努力,再加上一点运气,白居易在考场上三战皆捷,确实值得其他士人艳羡。担任县尉两年后,白居易被召回京城,“职为学士,官是拾遗”(《论制科人状》),前途一片光明。不久,他就与杨汝士的妹妹完婚。

与好友元稹相比,白居易进入官场略晚,起步也略慢。但到目前为止,一切都在朝着好的方向发展。不出意外的话,这位才华横溢的翰林学士,很可能会像他的同僚们一样,平流进取,稳步晋升,最终封侯拜相。

“江州司马青衫湿”

白居易将自己的诗歌分成讽谕诗、感伤诗、闲适诗和杂律四类。他自言,这四类诗,时人最喜欢的是以《长恨歌》为代表的感伤诗以及杂律,然而“时之所重,仆之所轻”,他本人最看重的其实是讽谕诗,因为它们称美刺恶、补察时政,充分体现了自己“奉而始终之”的“兼济之志”。

白居易的讽谕诗,遥接《诗经》、汉乐府的现实主义精神,近承杜甫“即事名篇,无复依傍”的创新,数量总计170多首,其中以《新乐府》50首和《秦中吟》10首最知名,因而这类诗歌又被人称为“新乐府”。白居易创作新乐府,最直接的初衷就是“唯歌生民病,愿得天子知”,希望用作品揭露民生疾苦并引起朝廷的注意,以达到改变现状的目的——这与《诗经》时代设置采诗之官,天子通过采集来的民歌“观风俗,知得失,自考正”(《汉书·艺文志》)的现实作用一脉相承。不同的是,先秦采诗制度“上以风化下,下以诗刺上”(《毛诗序》),即通过统治者与被统治者的双向互动来达成社会和谐;在言路雍塞之时,白居易试图“下以风刺上”,想通过讽谕诗将民情上达天听,从而实现用诗歌干预现实政治的目的。正因为如此,白居易才会在《新乐府序》中理直气壮地宣称:“总而言之,为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作也。”而且,为了更便于讽谕诗传播,白居易尽力将诗歌写得通俗。《冷斋夜话》载,白居易每写好一首诗,都要读给一位老妪听,问她能不能听懂,“妪曰‘解’则录之,‘不解’则易之”。

白居易之所以热衷于用诗歌来干预现实政治,一方面是因为他作为士大夫,对国对民具有高度的责任感。白居易是典型的儒家知识分子,从小所受的教育使他完全接受了儒家的民本思想,渴望像前代圣贤一样“兼济天下”。待到进入官场,有了“兼济”的机会,他当然会以饱满的热情来匡谏天子、补察时政,甚至一度因为廷争而触怒宪宗,幸得宰相李绛为之缓颊,才未造成严重后果。白居易刚授左拾遗时就向朝廷献书,声言:“有阙必规,有违必谏。朝廷得失无不察,天下利病无不言。”《和答诗十首·和阳城驿》也说:“誓心除国蠹,决死犯天威。”这些决不是言不由衷的场面话,而是一个青年官员真正身体力行的政治理想;另一方面,白居易的仕宦履历,让他有机会接近社会底层,亲身感受平民的切肤之痛,从而主动为他们大声疾呼。《论和籴状》就说,他担任盩厔尉时,“曾领和籴之司。亲自鞭挞,所不忍睹”,可见这种基层经历促使白居易推己及人,激发了他的仁民爱物之心。

更重要的是,基层佐吏生活为白居易创作新乐府诗提供了丰富的题材:《观刈麦》刻画了一个抱着孩子拾麦穗充饥的可怜贫妇,《村居苦寒》描绘了一个没有衣被御寒的贫民被迫燃起蒿草取暖的景象,《新丰折臂翁》塑造了一个为逃避兵役而偷偷用大石头砸断自己手臂的老人——这些悲惨景象,若没有亲眼目睹,诗人很难凭空想象出来。正因为白居易见证过真正的民生疾苦,他才会在讽谕诗中反复抒写农民的艰辛,如“敖敖万类中,唯农最辛苦”(《夏旱》)、“乃知大寒岁,农者尤苦辛”(《村居苦寒》)等。贫民一年到头劳碌不停却连基本的衣食都无法保障。站在他们面前,白居易不但充满同情,心底甚至会涌起自省与内疚:“筋力苦疲劳,衣食长单薄。自惭禄仕者,曾不营农作。饱食无所劳,何殊卫人鹤?”可以说,历代同情贫民的诗人很多,但像白居易这样勇于反躬自省的却寥寥无几。

不过,“始得名于文章,终得罪于文章”,讽谕诗虽然给白居易树立了一定诗名,却也带来了极大的宦海风波。他在《与元九书》中说:“凡闻仆《贺雨》诗,而众口籍籍,以谓非宜矣。闻仆《哭孔戡》诗,众面脉脉,尽不悦矣。闻《秦中吟》,则权豪贵近者相目而变色矣。闻《登乐游园》寄足下诗,则执政柄者扼腕矣。闻《宿紫阁村》诗,则握军要者切齿矣。大率如此,不可遍举。”可见,这些像“匕首和投枪”一样的讽谕诗,刺痛了包括权贵、宰相和宦官在内的几乎所有官僚——而这些人,可以决定白居易的政治命运。

元和六年(811)四月,白居易的母亲去世,时任京兆府户曹参军的白居易回乡守制。服满,因为曾经得罪过宰相李吉甫,白居易被闲置了一年半,直到元和九年(814)年底才被起用为太子左赞善大夫。

彻底改变白居易的命运和心态的一件大事发生在元和十年(815)六月三日。这天清晨,宰相武元衡离开自己位于长安城靖安坊的府第,赶往大明宫上朝。淄青节度使李师道派出的刺客躲在暗处,射灭灯笼,然后趁乱刺杀了武元衡。另一批刺客也成功伏击了御史大夫裴度,不过在裴氏家仆王义的拼命保护下,裴度幸运地逃过一劫。大唐宰相被人刺杀,仓猝之间,举朝不知所以。时任东宫属官的白居易义愤填膺,第一个站出来向朝廷上书,“武相之气平明绝,仆之书奏日午入”,结果被人以越职言事的罪名弹劾。平素忌惮白居易的官员也借机诬陷他说:“其母因看花堕井而死,而居易作《赏花》及《新井》诗,甚伤名教,不宜置彼周行。”《新井》诗已佚,但据宋人记录,该诗大约创作于元和元年(806),可见这个罪名纯属乌有,但执政者却执意打压白居易,以此“奏贬江表刺史”。接着,白居易曾经的同僚中书舍人王涯也趁机落井下石,上疏说“居易所犯状迹,不宜治郡”,因此朝廷追诏,追贬白居易为江州司马。

这次贬官,是白居易入仕以来遭受的最沉重打击。政敌的报复之所以如此残酷,白居易在写给内兄杨虞卿的书信中总结了四点原因:一是因为他“不识时之忌讳”,喜欢用讽谕诗指斥时政,得罪了权臣和宦官;二是秉性“洁慎不受赂”,招致藩镇憎恨;三是“介独不附己”,招致执政者的畏忌;四是不愿党附,招致普通官员的孤立。其实除此之外,还有一个重要原因,那就是他在翰林学士和左拾遗任上指名道姓抨击过的权贵过多。蹇长春《白居易评传》梳理了白居易任谏官时弹劾过的权贵,计有于頔、裴均、王锷、严绶、俱文珍、李辅光、吐突承璀等。这些曾经被白居易弹劾过的权贵们联合起来中伤白居易,使他彻底失去了唐宪宗的信任。

接到贬官诏书,白居易来不及和家眷会合,就走上了贬谪的漫漫长途。行经武关,他读到路旁好友元稹的题诗,想到本年元稹刚被贬出朝,接着自己又遭遇变故,因此感慨而作《武关南见元九题山石榴花见寄》诗:“往来同路不同时,前后相思两不知。”他一路风雨兼程,先是陆路经蓝田、商州至襄阳,然后乘舟至鄂州(今湖北省武汉市),经长江到江州(今江西省九江市),经过四个月的跋涉,于初冬季节抵达江州。

幸运的是,时任江州刺史崔能对诗名满天下的白居易非常尊重,白居易抵达江州时,崔能亲自带领江州属官出城迎接。而且,白居易担任的司马一职,“无言责,无事忧”,又有“岁廪数百石,月俸六七万”的优厚待遇,所以单从物质条件来看,白居易在江州并未遭罪。只不过从前途无限的东宫僚属贬到地方,白居易的内心难免会有被流放、被抛弃的感伤情绪。

在江州期间,白居易没有热情再创作以往最热衷的“刺美见事”的讽谕诗,更多则是以屈原、贾谊、张翰自比,用诗歌抒写贬谪生活的感受,其中最著名的就是《琵琶行》。在江州期间,白居易趁暇将自己的旧作编集,给自己过去的创作做了一个小结。其余时间,他大抵是寄情山水,或者自放于诗酒之间。元和十二年(817),白居易在庐山香炉峰的北侧建起了一座草堂,还一度在道士郭虚舟的指导下炼丹。

宦海风波让白居易的政治热情逐渐消退。功名心淡了,佛道思想趁虚而入,他开始寄情于宗教,写下了很多类似的诗句,如“行禅与坐忘,同归无异路”(《睡起晏坐》),“为学空门平等法,先齐老少死生心”(《岁暮道情二首》其一)等。《闲吟》诗也说:“自从学得空门法,销尽平生种种心。”从诗来看,他的心态似乎越来越释然,但其实谁都知道,仕途的重大挫折,很难在自我宽解下消释于无形。

被贬江州,白居易的思想出现了重大转变,从“兼济天下”变为“独善其身”。“面上灭除忧喜色,胸中消尽是非心”,他拿定主意,一定要远离朝廷,以免再被政治倾轧波及。

“朝廷雇我作闲人”

元和十三年(818)年底,被放逐江州四个年头的白居易量移忠州刺史。在忠州一年多,白居易治郡之余,还饶有兴致地在忠州城东坡种花怡情。《东坡种花二首》其二云:“养树既如此,养民亦何殊?将欲茂枝叶,必先救根株。云何救根株,劝农均赋租。云何茂枝叶,省事宽刑书。移此为郡政,庶几氓俗苏。”可见东坡种花不只是怡情悦性,更是借机思考治郡牧民的道理。不过,白居易内心的自我伤悼情绪仍然很明显,因而“栖心释梵,浪迹老庄”,借助佛道的玄理来安顿身心。

元和十五年(820),白居易被征为司门员外郎。时隔五年再回长安,他的内心既有劫后余生的庆幸,又充满了一种陌生感。回朝后的两年时间,白居易由司门员外郎迁主客郎中、知制诰,再迁中书舍人。两年三迁,仕途可谓顺风顺水,但白居易的心境却变得更加消沉。“大底宗庄叟,私心事竺乾……梵部经十二,玄书字五千。是非都付梦,语默不妨禅”,可知他醉心佛道,唯以研读佛经和《道德经》为务。

官运日隆,宦情日减,这看起来很矛盾,其实是其对政治倾轧充满忧惧,因为回朝不久,白居易就身不由己地卷入了一次大规模的党争。长庆元年(821),白居易的好友礼部侍郎钱徽主持进士试,段文昌、李绅举荐的士子被黜落,两人联合向唐穆宗告状,说钱徽录取的14名新进士,如裴度之子、郑覃之弟、李宗闵之婿等,都是通过请托而得志的公卿子弟。于是唐穆宗命白居易和王起覆试,黜落了其中的11人,证实科场舞弊基本成立,钱徽、李宗闵等被贬出朝,“牛李党争”开始白热化。这次科场舞弊案的双方当事人大多是白居易的师长、同僚、好友甚至亲故,他夹在中间左右为难。白居易的本意是在覆试中调和双方矛盾,所以特别解释说:覆试远比进士试严苛,因为正常进士试的惯例是“许用书策(指韵书),兼得通宵”,但这次覆试,“书策不容一字,木烛只许两条。迫促惊忙,幸皆成就……虽诗赋之间,皆有瑕病;在与夺之际,或可矜量”,所以11人遭黜落情有可原,因而请求朝廷从轻发落主考官钱徽。但他这种企图调和矛盾的做法,却反而两边不讨好,这让他越来越焦虑,“高有罾缴忧,下有陷阱虞。每觉宇宙窄,未尝心体舒”。他明白,只要留在权力中枢,激烈的朋党之争总有一天会把自己无情地吞噬进去。

宋人叶梦得对白居易不偏不倚的处世之道大加赞赏,比如他的内兄杨虞卿被贬,他未受牵连;他与元稹、牛僧孺交好,却不和他们结党(甚至还在元稹居相位期间有意与其保持距离);被裴度敬重,却不攀附裴度;被李德裕厌恶,又能不被其加害。叶梦得分析说,白居易之所以能超脱于党争,原因在于他“不汲汲于进,而志在于退,是以能安于去就,爱憎之际每裕然有余也”。也就是说,冲淡恬退是白居易的自保策略,但凡他有一点点躁于仕进的心态,就会不可避免地被卷入党争。

既然朝廷是个是非之地,白居易很快就下定了决心,打算主动远离长安。长庆二年(822)七月,白居易自请外放,当月即罢中书舍人,除杭州刺史。

前往杭州的路途,与他十多年前被贬江州的路途大半重合,但这次行程的心境却畅快很多:“是行颇为惬,所历良可纪。策马度蓝溪,胜游从此始。”经行江州,白居易特意旧地重游,热情的江州父老当然没有忘记这位8年前落魄吟诗的“白司马”。

在杭州三个年头,白居易大力治理钱塘江水患,又引西湖水灌溉千顷良田,还疏浚了城内的水井,留下了颇多惠政。

长庆四年(824)五月,白居易除太子左庶子。行至洛阳,白居易上书请求分司东都——可见他仍然把长安官场视为畏途。翌年,改苏州刺史。白居易少年时曾旅居苏杭,钦慕当时的苏州刺史韦应物、杭州刺史房孺复“才调高而郡守尊”,因而产生了“异日苏、杭苟获一郡足矣”的梦想。现在宿愿得偿,白居易“削使科条简,摊令赋役均”,暂时又焕发出政治热情。可惜的是,宝历二年(826)春白居易出游时从马上摔下,不久又咳嗽旧疾复发,无法履职,于是向朝廷告假百日。八月,白居易做了一个恶梦,梦见自己被贬岭南,在泥雨中艰难地赶路。对党争和贬谪的忧虑,更加坚定了他罢官归隐的决心。九月,白居易的百日长假到期,按照当时的制度,官员百日不能视事,即自动停职。停职后的白居易不但没有觉得遗憾,反而有一种解脱感:“自此光阴为己有,从前日月属官家。”

大和元年(827)正月,白居易回到洛阳。其时唐文宗即位不久,朝廷气象为之一新。三月,白居易除秘书监。秘书监位高务轻,白居易乐于接受,所以很快赶到长安上任。20多年前白居易释褐时的职务是秘书省校书郎,这次再回长安,他已经成为秘书省的最高长官了。《秘省后厅》诗云:“尽日后厅无一事,白头老监枕书眠。”这个学术性、咨询性的职位,倒是非常符合白居易这种冲淡恬退的人。

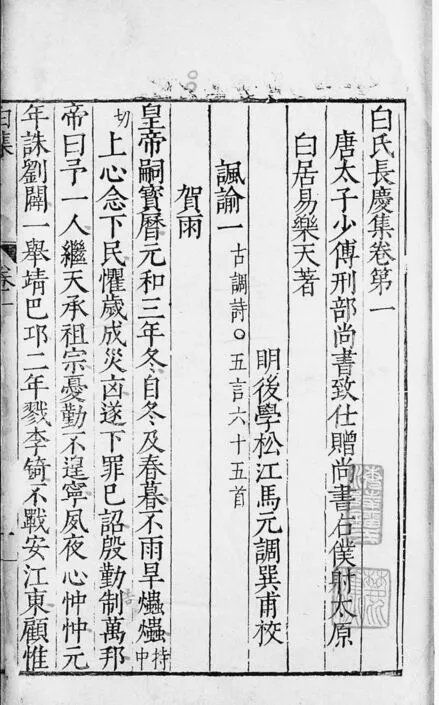

《白氏长庆集》(节选)

翌年春,朝廷改任白居易为刑部侍郎。刑部公务繁剧,“簪缨假合虚名在,筋力销磨实事空”,白居易再次萌生退意。于是他又请了百日长假,自动罢去刑部侍郎。《醉中得上都亲友书以予停俸多时忧问贫乏》诗云:“一生耽酒客,五度弃官人。”白居易在句下自注说:“苏州、刑部侍郎、河南尹、同州刺史、太子少傅,皆以病免也。”一生五次自动“病免”,足见白居易的名利心之淡。

大和三年(829),白居易以太子宾客分司东都,“身闲当贵真天爵,散地无忧即地仙”,又恢复了闲散日子。大和四年(830)年底白居易改河南尹,七年(833)四月复为太子宾客分司。大和九年(835)九月授同州刺史,婉辞不就,改太子少傅分司。

白居易晚年主要在洛阳度过,长期担任东都分司,以远离长安这个是非之地。他的晚年经历,开创了一种新的任官模式——“中隐”。《中隐》诗云:“大隐住朝市,小隐入丘樊。丘樊太冷落,朝市太嚣喧。不如作中隐,隐在留司官。似出复似处,非忙亦非闲。不劳心与力,又免饥与寒。终岁无公事,随月有俸钱。”从观念上说,白居易的“中隐”实际上是将儒家的“独善其身”与道家的“知足知止”合二为一,以退为进、似出似处,知足保和、饮水自肥。它固然有隐忍退让甚至随波逐流的消极一面,但对经历过宦海巨波的白居易来说,却是迫不得已的自保策略。从经济上说,“中隐”既享受了“小隐”所无的优厚官俸,又能免除“大隐”的案牍之劳形。白居易毫不讳言“中隐”含有经济方面的考虑,早在被贬江州时,他就有隐退的念头,只不过当时“未有支持伏腊资”,归隐是遥不可及的奢望;待到晚年分司东都,“月俸百千官二品,朝廷雇我作闲人”,这才有了羡煞后人的“中隐”。

“身后文章合有名”

白居易的四类诗,最为后代文人喜爱的是闲适诗。白居易“志在兼济,行在独善”,闲适诗是其“退公独处”“移病闲居”之时,用来“知足保和,吟玩情性”的作品。这些作品,充分展现了白居易全身远祸、知足保和的闲适心理和寄情佛老、效法陶渊明的生活态度,非常符合士大夫的欣赏品味。

士大夫本来就有“穷则独善其身,达则兼济天下”的传统,无法“兼济天下”时,就会退而“独善其身”,以安顿身心。对唐人来说,安顿身心的方式不外乎寄情佛老,即用佛教、道教的思想来麻醉自己,冲淡官场挫败的失意感。

白居易与佛教、道教的渊源很深,是“三教合流”的典型产物。他的两个自号“香山居士”和“醉吟先生”,就分别寓有佛教和道教的意味。白居易早年被贬江州,就曾与道士一起炼丹,应才识兼茂明于体用科时也曾在华阳观闭门苦读几个月。其《戒药》诗云:“暮齿又贪生,服食求不死。朝吞太阳精,夕吸秋石髓。徼福反成灾,药误者多矣。”可知他的确曾炼丹服食。《长恨歌》结尾写杨贵妃隐居海外仙山蓬莱岛,也是借鉴的道教传说。佛教对白居易的影响更大,他自言“官秩三回分洛下,交游一半在僧中”,这些交往密切的僧人,有韬光禅师、鸟窠禅师、凝公、智如等。他曾在《苏州南禅院白氏文集记》里自称“佛弟子”,发愿要“以今生世俗文字放言绮语之因,转为将来世世赞佛乘转法轮之缘”。因此,每隔一段时间,他都会缮写自己的诗文集,郑重地送往佛寺存放,其中大和九年(835)藏于庐山东林寺,开成元年(836)藏于洛阳圣善寺,开成三年(838)藏于苏州南禅院,开成五年(840)藏于龙门香山寺。白居易的作品之所以能保存得这么完整,与他的这一选择大有关系。

白居易的闲适诗,有的写自己的佛道心境,如“七篇《真诰》论仙事,一卷《坛经》说佛心”(《味道》)、“身老同丘井,心空是道场”(《郡斋暇日忆庐山草堂兼寄二林僧社三十韵皆叙贬官以来出处之意》);有的写诗酒人生,如“窗前有竹玩,门外有酒沽。何以待君子?数竿对一壶”(《常乐里闲居偶题十六韵》)、“绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无”(《问刘十九》);有的写安于现状的心态,如“无论海角与天涯,大抵心安即是家”(《种桃杏》)、“眼下有衣食,耳边无是非。不论贫与富,饮水也自肥”(《归履道宅》)、“自问此时心,不足何时足”(《知足吟》);有的写名山胜水,如“人间四月芳菲在,山寺桃花始盛开”(《大林寺桃花》)、“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”(《钱塘湖春行》)等。这些闲适诗偶有消极颓唐的一面,但更多表现为对富贵的鄙弃、对迁谪的忧惧、对被放逐被冷落的怅惘以及不愿同流合污的傲岸。

白居易的闲适诗风味独特,表现出一种淡泊自足、闲逸悠然的情调,既符合士大夫的审美趣味,又能成为他们遭遇贬谪时的精神慰籍。因此,白居易生前就已经诗名满天下,时人将他与元稹往来酬唱的长篇排律称为“元和体”。会昌六年(848)白居易去世后,唐宣宗亲自为诗致祭:“缀玉联珠六十年,谁教冥路作诗仙。浮云不系名居易,造化无为字乐天。童子解吟长恨曲,胡儿能唱琵琶篇。文章已满行人耳,一度思卿一怆然。”两宋以来,喜爱白居易的士人数不胜数,苏轼《醉白堂记》载,北宋名相韩琦曾“作堂于私第之池上,名之曰醉白”,“意若有羡于乐天而不及者”。而苏轼本人也是白居易的忠实粉丝,周必大指出“本朝苏文忠公不轻许可,独敬爱乐天,屡形诗篇”,而且苏轼谪居黄州时自号“东坡”,“其原必起于乐天忠州之作也”。

白诗云:“世间富贵应无分,身后文章合有名。”白居易不仅知止知足,而且对自己的定位非常清晰。他知道自己在政治上的发展空间有限,却坚信自己的诗歌终能赢得后人的喜爱。

注释:

[1][唐]元稹:《元稹集·白氏长庆集序》,中华书局2010年版,第642页。

[2]陈寅恪:《陈寅恪集·元白诗笺证稿·白乐天之先祖及后嗣》,三联书店2001年版,第318页。

[3][五代]孙光宪:《北梦琐言》,中华书局2002年版,第97页。

[4][12][13][14][五代]王定保:《唐摭言》,上海古籍出版社2012年版,第96页,第53页,第3页,第28页。

[5][6][8][11][15][16][17][22][24][26][27][28][30][32][37][41][50][53][唐]白居易撰,谢思炜校注:《白居易文集校注》,中华书局2011年版,第404页,第323页,第327页,第325页,第1351页,第325页,第326页,第1188页,第1204页,第325页,第324页,第291页,第292页,第250页,第1290页,第1837页,第326页,第1991页。

[7][10][18][19][23][25][33][34][35][36][38][40][42][43][44][45][46][47][48][49][51][52][57][唐]白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》,中华书局2006年版,第1333页,第909页,第78页,第267页,第219页,第547页,第1308页,第870页,第2627页,第1543页,第667页,第653页,第1877页,第1947页,第2006页,第2775页,第2134页,第1765页,第1504页,第2489页,第2723页,第2369页,第1334页。

[9][54][清]彭定求等编:《全唐诗》,中华书局1960年版,第4060页,第49页。

[20][56]吴文治主编:《宋诗话全编》,凤凰出版社1998年版,第2430页,第5903页。

[21][宋]欧阳修、宋祁:《新唐书·白居易传》,中华书局1975年版,第4302页。

[29][五代]刘昫:《旧唐书·白居易传》,中华书局1975年版,第4344—4345页。

[31]蹇长春:《白居易评传》,南京大学出版社2002年版,第145页。

[39]朱易安、傅璇琮等主编:《全宋笔记》第二编第十册《避暑录话》卷上,大象出版社2006年版,第234页。

[55][宋]苏轼撰,孔凡礼点校:《苏轼文集》,中华书局1986年版,第344页。