我与“莎斋”主人的过从

陈子善

华东师范大学中文系

题目是套用“莎斋”主人吴小如先生的《我与常风先生的过从》,吴先生在文中说:“我虽未上过常老的课,却始终执弟子礼。”我对吴先生也是同样的心情。虽未上过吴先生的课,无缘忝列门墙,但无论从年龄还是阅历,从学问还是识见,吴先生都是我的长辈、我的老师,我对吴先生始终执弟子礼。

一

寒舍过道一面墙上,十多年来一直悬挂一件楷书横幅,内容如下:

向晚坐花阴,摊书成独吟。言情平伯细,讲义废名深。碧落空无际,昏鸦乱入林。俄看月东上,香意滌烦襟。录六十年前习作,应子善先生属

甲申夏 小如

诗幅末又钤“吴小如八十之后书”阳文印一方。“甲申”是2004年,也就是说,这幅大字是吴先生在2004年夏天为我所书的。我奉收后,喜出望外,立即去信申谢。吴先生在同年10月6日复我的信中,回顾了他写作旧诗的经历和说明为何要把此诗书赠于我的原因,窃以为很有史料价值:子善先生:您好!

承寄下拙文复印件,多谢。此文已收入拙著《书廊信步》,请释念。

弟文革前所作旧诗,已于一九六五年凭第七感觉(或作第N感觉亦可)即自行焚毁(约近千首),少数只靠记忆。如写赠先生者末句即与初稿不同矣。十一届三中全会之后又不免故态复萌,但亦未全留稿。最近从邵燕祥兄大著中见到他所藏的影印件,自己即未留稿。给先生写毛笔字,因考虑先生是治现代文学的,遂写了含有俞、冯两位老师名字的旧作,字写得不好,乞谅。匆复。

敬祝

秋安

弟小如顿首启上

十月六日

(文中空格处,原信如此——编者注,下同)

原来我当时斗胆向吴先生求字,吴先生考虑真是周到,特意选出颌联写俞平伯和冯文炳(废名)的这首五律书赠我。俞、冯既是吴先生的师长,又都是新文学的名家,而我“治现代文学”,确实再贴切不过。查《莎斋诗剩》,此诗题为《无题》,应作于1945年春。吴先生自己说过,“我从1944年学作旧诗”,而称此诗为“习作”,恐怕不全是谦虚,吴先生自己还是甚为看重的。这有他1946年“孟冬”所作长文《废名的文章》之《附记一》为证:

去年春天在燕城小住,偶然写了一首五律,大抵正是读《谈新诗》的时候吧,里面曾提到废名先生的名字。又因为读平伯先生的文章,听平伯先生讲清真词,所以把这两位大师的名字对成一联,后来还钞给平伯先生看。当时颇有不获废名先生亲炙的遗憾。孰意不及两年,竟尔如愿,为幸何如!诗的三四句云:“言情平伯细,讲义废名深。”其工拙可以不论,所取者只是一点敬其事之心耳。

到了晚年,吴先生在《读书是求师的桥梁》一文中再次提到这首五律:

俞平伯先生,我是自一九四四年随高庆琳兄到北京私立中国大学听课(实际是“偷”听)时见到的。及一九四五年,我冒昧地给平伯先生写了封信,请他接纳我做学生,并附上一首拙作五言律诗(即以上所引者,此处省略——作者注)。平伯先生很快回了信,信上有“以鄙名与废名作隅,甚可喜”及说“废公那个‘深’字很恰当”等语,我随即款门问业。当时平老对我感到满意的有三件事,一是我读过平老所有的著作,二是我这年轻人居然会写几句旧体诗,三是我曾为平老用二王体小楷写录了一通他的长诗新作《遥夜闺思引》。因此平老直截了当地收了我这个门人。

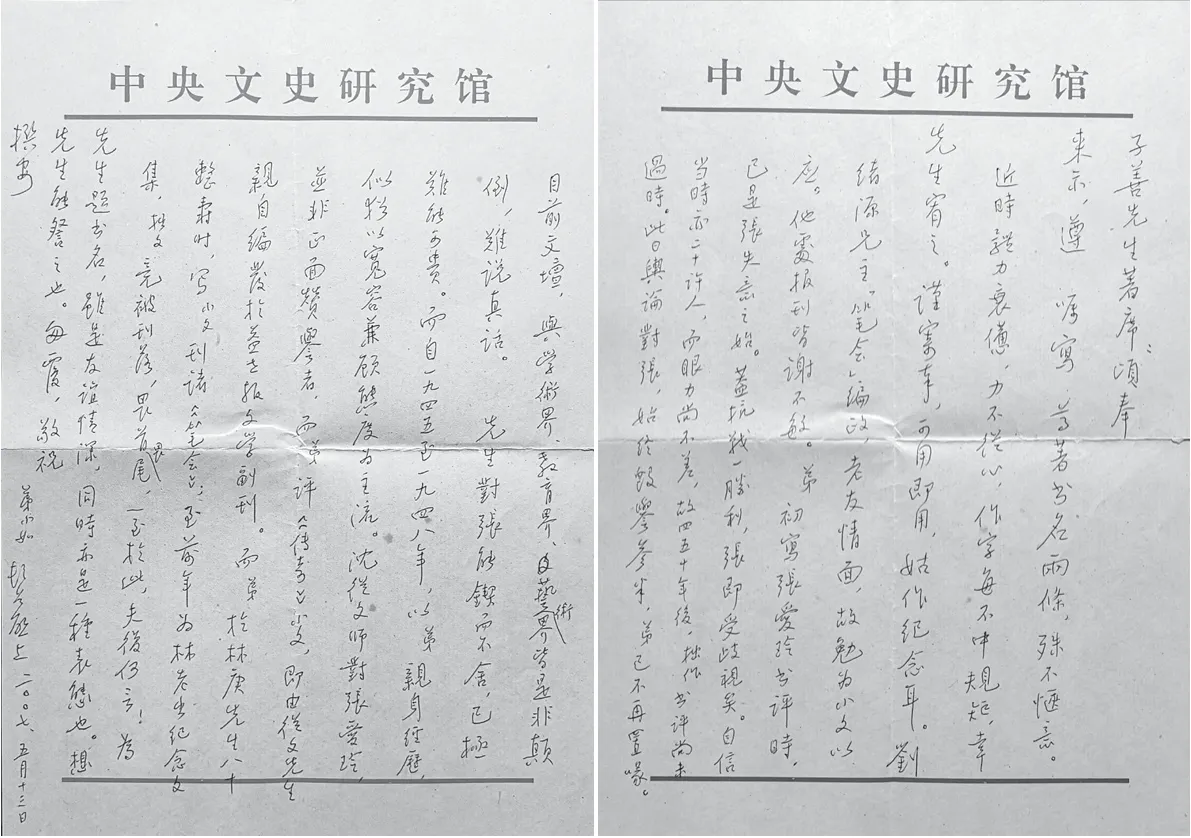

吴小如先生2004年10月6日致本文作者信

可见这首五律在吴先生的问学过程中还发挥过重要作用,难怪他一提再提。而我从此诗尤其“言情平伯细,讲义废名深”联所得者,正是前辈对后学的关爱之心。可惜我当时忘了再请教吴先生,此诗末句“初稿”的原句,而今永远无从知晓了。

二

我不是北大学生,怎么认识吴先生的?记忆已经相当模糊了。但有一点记得很清楚,我最早是在“停课闹革命”那个年代里读到吴先生的书的,那就是“吴小如 高名凯合译”的《巴尔扎克传》(司蒂芬·支魏格著,上海海燕书店1951年3月初版)。一本厚厚的大书,也是吴先生翻译的唯一的一本书,囫囵吞枣才读完,内容早忘却,传主、作者和译者的名字却都记住了。直到最近才知道,吴先生早在1943年时开始翻译英国毛姆的作品,1947年10月6日天津《民国日报·文艺》第97期就发表了他以“少若”为笔名翻译的毛姆的《负重的兽》。在译后“附记”中,吴先生把毛姆译作“茂姆”,很有趣。

到了1975年,在上海师大中文系培训班求学时,我又读到了以北京大学中文系古代文学教研室名义出版的《先秦文学史参考资料》和《两汉文学史参考资料》。也是后来才知道,这两部大书是在游国恩先生主持下完成的,前者是吴先生注释,后者也是吴先生主要注释。两书一直在海内外广获好评,迄今仍是研究中国古典文学的必备书。但当时也未能认真学习,说得严格一点,只是“知道”而已。

拜见吴先生已是80年代中期的事了。当时吾友安迪兄调入上海文汇出版社,雄心勃勃,准备大干一场。受他鼓舞,我接连编选了知堂译《如梦记》、《叶灵凤随笔合集》(三卷本)、柳苏等著《你一定要看董桥》等书。初战告捷,我们又商议更大的编选出版《梁实秋文集》的计划,于是结伴赴京,专诚拜访梁实秋长女洽谈。此事虽然后来功亏一篑,但我们在京期间还一起走访了不少文坛前辈,住在北大未名湖畔的就有金克木、张中行……吴先生也应是在这次走访中求见的。

那天下午,吴先生很欢迎我们这两位不速之客,看得出他愿意与后辈交流。具体谈了些什么?早已不复记忆。只记得吴先生问起,我俩是否喜欢京剧,安兄怎么回答我没记住,只记得自己老实承认对此一窍不通,只知道“两芳一天”:梅兰芳、周信芳和盖叫天。吴先生宽容地笑笑,马上转换了话题。此后,我多次拜访吴先生,他再不对我提起这个话题。吴先生是公认的研究中国古典戏曲(主要是京剧)的大家,著述丰赡,“京剧迷”启功先生、黄裳先生对他都很佩服。失去了在戏曲方面向吴先生请益的机会,当然是我的莫大的损失,但这不也说明吴先生体谅我这样才疏学浅的后辈吗?

值得庆幸的是,我与吴先生之间还有许许多多共同的话题。吴先生的高足和友人,不是以研究古典文学著名,就是在戏曲艺术领域颇多建树,还有的擅长书法和书法理论,唯独在现代文学方面,与他来往、向他求教的并不多。然而,吴先生在新文学书评创作上可算40年代后期异军突起的一家,他在这方面的可贵贡献,只要读一读他的《旧时月色:吴小如早年书评集》(北京大学出版社2012年9月初版)就可明瞭,却至今无人认真研究。施蛰存先生曾自诩一生开了四扇窗,吴先生其实也开了好几扇窗。也因此,我大概算是在现代文学方面可与吴先生聊聊的少数几位小朋友之一,交往也慢慢多了起来。

三

记忆中,历次拜访吴先生时谈到过的,有他敬重的老师俞平伯和废名(吴先生有多篇忆两老文),有他在北大的老友夏济安及夏志清兄弟(吴先生有《师友怀想录·回忆夏济安》),有他研究黄遵宪的同道郑子瑜……而常风先生更是不时提起。吴先生对常风先生“始终执弟子礼”,虽然读到他写的《我与常风先生的过从》较晚,我仍为常先生与吴先生的忘年交所感动。80年代末,我与常先生取得联系,鱼雁不断。应我之请,常先生先后撰写了忆知堂和忆叶公超两篇长文。这事吴先生知道了,很称赞。我1997年春到太原开会,专诚拜访常先生,这是我唯一一次与常先生见面。吴先生得讯后在同年8月10日致我的信中也特别提到:“您到太原见了常老,弟已知道,是常老令爱来信告知的。”

常风先生在40年代出版了两本评论集,《弃余集》(北京新民印书馆1944年6月初版)和《窥天集》(上海正中书局1948年5月初版),都很值得重印。1995年10月,辽宁教育出版社出版了收入《弃余集》的常先生回忆和评论文集《逝水集》。于是,我向常先生建议,再印一本《窥天集》增订本,有幸得到常先生惠允。正好,吴先生和上海谢蔚明先生合作,为山西教育出版社编选一套“读书阅世丛书”,也有意再为常先生出书,纳入《窥天集》也就顺理成章。于是,我编选的《窥天集》增订本得到了吴先生的细心指点和帮助。他1997年5月5日致我的信就是指示《窥天集》编选工作的:

子善先生:您好!

惠寄常风先生文集复印件收到,真是多谢!承武汉蒋锡武先生把您所开示的其余三篇常老佚文找到,我按照您的分类并改了题目分别收入第二、三组“集外文”。还有一篇评巴金的《爱情三部曲》,也载于《武汉日报·现代文艺》,我已托常老的令爱常立同志去搜觅了。如能找到,则当在您的“编后记”中把篇目数字略作改动。据山教社合同,编辑费是每本书稿酬的十分之一,等出书后,只要出版社一支付,我就负责寄奉。拙著及交谢蔚明先生书容有便再带去。尊编《周作人》一书,拜领,谢谢!匆祝夏安!

小如 5.5

我在复印件上又作了一些处理,尊作《编后记》中引契诃夫语,我擅自删掉,以免引起误会,想荷同意。又及

这封信几乎专门讨论《窥天集》增订本的编选。完全可以这样说,吴先生审定了我编的《窥天集》增订本,不但想方设法增补了我一时无法找到的集外文,还修改了我的《编后记》,删去了不适当的引文,并在回信中特别作了解释。我当然大为受教。

吴小如先生1997年5月5日致本文作者信

吴先生自己又专为《窥天集》写了序,不仅回顾了常先生评论、编辑和翻译并举的文学历程,交代了自己成为常先生“私淑弟子”的过程,还强调自己曾在书评写作上“亦步亦趋,力图成为常先生的追随者”,并着重指出:“我把常老的大著重温了一遍,同时也拜读了子善先生鼎力搜集的常老的30篇集外文。尽管这是常老五六十年前的旧作,今天重读,却依然饶有新意。我认为,这是一本治现代文学史和关注半个多世纪前文坛现状的必读书。”评价是相当高的。

《窥天集》增订本1998年6月终于问世,吴先生又为我能否及时拿到编选费而费心。他在同年8月7日致我的信中说:“先生为常风先生编《窥天集》,编辑费约千元左右。弟已屡向出版社明确交代,此款迳寄先生。但迄今为止,弟与谢蔚明先生的编辑费一直未收到,因此甚不放心。不知已寄先生否?望先生示及。”还感慨地说:“弟编此套丛书,生了不少闷气,今后再不干了。”这套丛书也确实是吴先生所编的最后一套书。吴先生对后学的关心和周到,由此也可见一斑。

四

除了指点我编《窥天集》增订本,吴先生对我的现代文学辑佚工作一直很关心,很支持。我在查阅40年代京津报纸副刊时,无意中发现吴先生不少文笔优美的书评,虽然是他的少作,却颇有见地,其中又以新文学书评最为突出。我都录下提供给吴先生,他大为高兴。这本是作为后学的我该做之事,他却一直记着,出书时一而再再而三地提到我。

吴小如著:《今昔文存》

吴小如著:《霞绮随笔》

吴先生出版《今昔文存》(湖南人民出版社1998年1月初版)时,在《后记》中说:“关于书评旧作,本留有底稿或剪报。十年浩劫中都被席卷而空……多承华东师大陈子善先生代检旧报,录示篇目。”十个月后,他出版《心影萍踪》(上海教育出版社1998年11月初版)时,在《后记》中又说:“上海华东师大图书馆的陈子善先生是为我查找旧作提供线索的热心人,我更应向他致谢。”此外,他准备把旧作《谈小田岳夫著〈鲁迅传〉——纪念鲁迅十一周年作》一文收书时,也在文前特别加了一个《作者按》,开头就说:“几年以前,上海的陈子善先生到北京来查阅旧期刊报纸,发现了这篇拙文,并建议收进我当时正在编订的集子。”后来,因他考虑到此文中对《鲁迅传》译者范泉先生译文“删节”有所批评,故没能收进他的几本书中。范先生谢世后,他更不愿“把这篇旧作公之于世了”,但又有“熟人”提出不同看法,主张文中提出的应让“中国读者全面了解日本作家对鲁迅的观点”的看法并未过时,最后还是决定“存真”,收入了《旧时月色:吴小如早年书评集》。

尤其使我铭感不忘的是,拙著《发现的愉悦》(湖北人民出版社2004年2月初版)出版后,我寄了一本给吴先生请他指教。原以为他老人家随便翻翻即可,不料不到一周就接到他的电话(吴先生不但常写信,而且喜欢打电话。有年春节,我的拜年电话还未打去,他的电话却打来了,使我很难为情),首先自然是表扬了几句,然后就不客气地对《发现的愉悦》提出批评,那一页那个词使用不当,那一页那个字错了,听得我汗颜不已,只能怪自己才疏学浅又粗心大意。万没想到,不久之后,他又打电话告诉我,他已写了书评,将在中华书局的《书品》上刊出,这就是发表于《书品》2004年第四辑的《陈子善著〈发现的愉悦〉》,文中大大表扬了我一番,实在不好意思再在这里征引。但吴先生十七年前在此文中所说的两段话,拙见至今仍有普遍意义,仍给我们以启迪:

1945年11月19日天津《民国日报·文艺》第2期刊登的吴小如先生早期书评《读〈流言〉(张爱玲著)》

远在若干年前,我就认为不但“古籍”需要整理,“今籍”也需要整理,甚至整理今籍的难度还要大一些。我所谓的整理今籍,用陈子善先生的说法,即“在中国现当代文学研究领域里‘从事’史料学研究”。当然,从事史料学研究也有不同的切入点。如果对史料进行诠释工作,那就用得着治文字训诂的一套学问,即前人所谓的“小学”;如果要从事“辑佚”工作,那就需要掌握目录学,版本学和校勘学等方面的基本功。

平心而论,古籍虽多毕竟“有涯”,而近、现代人的著作和近百年来的报刊杂志,虽不敢说“无涯”,但从中爬梳剔抉出佚文、佚著来,至少难度不比整理古籍小。愿学术领域中能多出现几位像子善先生这样的有心人,为我们现当代文学领域多开垦出一些有价值的、有意义的新的土地。

五

说到吴先生的早期书评,自然不能不提他讨论张爱玲的两篇书评。两篇都署名“少若”。先写的《读〈流言〉(张爱玲著)》虽在吴先生生前就已收集,但一直不明出处。这次为写这篇回忆录,在友人的帮助下,终于查明发表于1945年11月19日天津《民国日报·文艺》第2期,离抗战胜利仅三个月多一点。《文艺》是吴先生的友人刘叶秋主编的,因此,自创刊号起,吴先生就源源不断地供稿。《读〈流言〉》发表于1947年5月17日的天津《益世报·文学周刊》第41期,后来收入《心影萍踪》时,吴先生在文末加了个《附记》说:“副刊是沈从文师主编的,此文曾由从文师过目。时过半个世纪,似乎文中有些意见尚未过时。既侥幸找到旧稿,收入书中,也算‘立此存照’吧。”从文中可以看出吴先生对此篇也是比较自得的。

确实,自张爱玲在上海《紫罗兰》1943年5月第2期开始连载小说《沉香屑:第一炉香》到抗战胜利,她在上海文坛大红大紫期间,对她的创作有分量的像傅雷《论张爱玲的小说》这样的评论,并不多见,北方文坛只出过一本拼拼凑凑的《苏青与张爱玲》(北京沙漠书店1945年初版)。因此,吴先生这两篇书评就显得难能可贵,它们不仅填补了北方评论界研读张爱玲缺席的空白,在抗战胜利以后也是首次从学术层面对张爱玲的小说和散文创作的得失进行评估,真可谓空谷足音。我有一次拜访吴先生时说到这两篇书评,他只是谦虚地表示:我据自己阅读的真实感受说了几句真话而已(大意)。

正是基于吴先生在张爱玲研究史上举足轻重的地位,我在出版拙著《沉香谭屑:张爱玲生平和创作考释》一书时,就想到了求他老人家题写书名。吴先生尊人吴玉如先生是公认的大书法家,而吴先生自己的书法特别是楷书,风格温润儒雅,恬淡冲和,也属学人书法中的佼佼者。近代以来,父子均以书法得名,实属少见。所以,我斗胆去信向吴先生恳请。

有必要说明的是,出书请名家题签当时已成风尚,但我有自己的想法,绝不盲目攀附,一定要这位题签者与书中内容有所因缘和关联才好,或是此书作者的师友,或是此书作者的研究者,这样才有意思。我与王自立先生合编的第一本书《郁达夫忆鲁迅》,请胡愈之先生题签,因胡愈老是郁达夫流亡印尼苏门答腊时的患难之交,还写了《郁达夫的流亡与失踪》一书。编《回忆郁达夫》一书时,我又请叶圣陶先生和刘海粟先生题签,两位前辈都是郁的友人,刘与郁还过从甚密。请叶老题签是通过好友商金林兄,叶老年事已高,五个字写了几遍,选出较满意的五字剪贴而成,实在难得。原以为封面用叶老的字,扉页用刘老的字,一横一竖,珠联璧合。不料出版社弃用叶老的,封面扉页都用了刘老的,以至我一直觉得愧对叶老和金林兄。编台静农晚年散文,请蔡清富先生向启功先生求得“台静农近作选”题签,因他俩不仅是多年老友,启功先生还说过不敢把自己的字给台先生看这样的话。不料书名改为《台静农散文集》,这条题签又不能用了,至今仍放在我的抽屉里。有了这两次请前辈题了签结果却无法使用的教训,我以后就不敢再请了。这次请吴先生题签是我鼓足了勇气的破例之举。

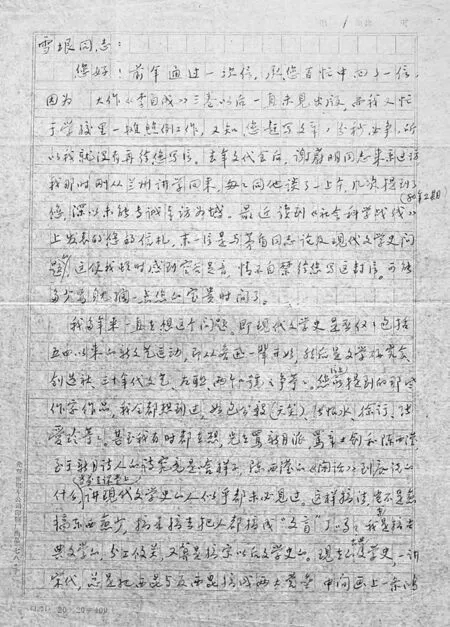

吴先生很快就把书名写好寄来了,而且特别周到,横竖都写了一条,供我选用。他在2007年5月13日致我的信中专门谈了这次题签和他自己的张爱玲观,窃以为也很有史料价值,照录如下:

子善先生著席:顷奉

来示,遵嘱写尊著书名两条,殊不惬意。

近时体力衰惫,力不从心,作字每不中规矩,幸先生宥之。谨寄奉,可用即用,姑作纪念耳。刘绪源兄主“笔会”编政,老友情面,故勉为小文以应。他处报刊皆谢不敏。弟初写张爱玲书评时,已是张失意之始。盖抗战一胜利,张即受歧视矣。自信当时亦二十许人,而眼力尚不差,故四五十年后,拙作书评尚未过时。此日(间)舆论对张,始终毁誉参半,弟已不再置喙。目前文坛,与学术界、教育界、艺术界皆是非颠倒,难说真话。先生对张能锲而不舍,已极难可贵。而自一九四五至一九四八年,以弟亲身经历,似犹以宽容兼顾态度为主流。沈从文师对张爱玲,并非正面赞誉者,而弟评《传奇》小文,即由从文先生亲自编发于《益世报》文学副刊。而弟于林庚先生八十整寿时,写小文刊诸“笔会”;至前年为林老出纪念文集,拙文竟被刊落,畏首畏尾,一至于此,夫复何言!为先生题书名,虽是友谊情深,同时亦是一种表态也。想先生能詧之也。匆复。

敬祝

撰安!

弟小如 顿首启上

二〇〇七、五月十三日

吴先生此信,有历史回顾,有现实关照,有自信,有感慨,也有对后学的殷切期望,我当时读了就深受感动,此次重读,仍然很受感动。《沉香谭屑》出书时,我在《小引》中摘引了这封信,并表示:“之所以把小如先生为《沉香谭屑》题写书名的原委公开,一则这是一段可宝贵的文坛史料;二则可以借此证实‘张学’研究史的曲折历程。至于小如先生对后学的期许,我自当作为最大的鼓励和鞭策。”这个观点我至今不变。

吴小如先生2007年5月13日致本文作者信

谁知好事多磨,等到《沉香谭屑》问世,已是五年之后的事了。不过令人欣慰的是,此书香港牛津大学出版社和上海书店出版社两个版本,吴先生的这两条题签都用上了,都是竖写印在封面,横写用在扉页,在我所有的著编中,这是唯一的一次。吴先生俊逸清朗的题签,不消说,使拙著大为增色。牛津版样书一到,我就第一时间寄奉吴先生。虽然姗姗来迟,他老人家仍很高兴,特地来电表示祝贺。

左图:吴小如先生《沉香谭屑》题签

还有一件事不能不提。早在改革开放之初,吴先生在1980年6月21日致作家姚雪垠的信中就说:“您信上所提到的那些作家作品,我全都想到过,如包公毅(天笑)、张恨水、徐訏、张爱玲等等……当前在课堂上讲现代文学史的人似乎都未必见过。这样搞法,岂不是愈搞东西愈少,搞来搞去把人都搞成‘文盲’了吗?”不满之情,溢于言表。吴先生当时思想多么开放,多么有眼光,说得多么好。吴先生这封论学的信现存我处,我会常常翻出来看看,鞭策一下自己。《沉香谭屑》出版以后,我虽还数次拜访吴先生,但我们未再涉及张爱玲这个话题。我知道吴先生对张爱玲的后期创作评价不高,他认为张爱玲“真正可以传世的还是《流言》和《传奇》,出国后的作品实有‘才尽’之嫌”(《读张爱玲〈流言〉附记》)。我后来想,如果吴先生读到《小团圆》,会不会改变自己的看法呢?

右图:吴小如先生1980年6月21日致作家姚雪垠的信

六

与吴先生经常谈到的,还有一位现代文学史上的重量级人物,我不说,有的朋友也许也能猜到,那就是“五四”新文学代表之一的知堂。知堂是俞平伯的老师(俞居知堂四大弟子之首),俞平伯又是吴先生的老师,按辈分算,知堂应是吴先生的太老师了。而我编了不少关于知堂的书,吴先生首次见我就表示肯定,我前引吴先生来信中,也有他收到我所寄请他正编的《闲话周作人》一书的记载。所以,我们谈到知堂是再自然不过。

然而,我读吴先生的书,发现他写知堂很少很少。也许我读得不够仔细,只见到间接写到的两处。一是他在《追忆俞平伯先生的治学作文之道》中写道:

我以为先生(指俞平伯——作者注)做学问有三个特点。一曰“不苟同”。这不仅表现在对时贤或门弟子的观点见解不轻易随声附和,就连对先生夙所尊敬的老师,二十年代初期的周作人,也持“吾爱吾师,吾尤爱真理”的严肃态度。如先生在一九二二年四月发表的与周作人论诗的公开信(见《诗》第一卷第四期)即是如此。这封信里凡有不同意周作人观点的地方,都一一进行了阐释驳辩。

显而易见,这段话旨在阐扬俞平伯做学问的“不苟同”,只是举出俞平伯“论诗”时不同意乃师观点为例。虽然这个例子很有说服力,毕竟主要不是讨论知堂。还有一处则是吴先生在回忆知堂另一大弟子,也是他的老师废名时,在《我和废名师的最后一面》中写到的一段:

废名师一生只服膺两个人,古人是孔子,今人是周作人。四十年代周已入狱,废名师在报上写文章就公开称知堂老人为“圣人”。一九四九年新中国成立后,周作人被释放,回到北京。有一次我去看废名师,先生写一便条嘱我去八道湾面见知堂老人,顺便取回一件东西(似是一本书或一篇文章)。这是我认识周作人的开始。记得要取的东西由周给了孙伏园先生,于是我又到伏园先生处取回才交给废名师的。当我见到周时,他知道我是俞平伯先生的学生,又听过废名师的课,便说:“废名人太真率,只怕要因我而受连累,甚至会吃亏的。”我只能唯唯而已。

吴先生这段话里有一个误记。知堂被释放不是“一九四九年新中国成立后”,而是在中华人民共和国成立以前。但是这段话清楚地告诉我们,吴先生首次见知堂,是代废名去八道湾知堂寓所“取东西”。这次见面的具体时间,将来知堂50年代初的日记公开,自然水落石出。首次见面,知堂知道了吴先生是俞平伯和废名的学生,除了对废名的命运表示担心外,还对吴先生说了不少话。吴先生逝世后,上海《文汇报·笔会》的刘绪源兄追忆与吴先生的交往时,也写到某次访吴先生,吴先生向他透露:“他还说起知堂,说20世纪50年代初为俞平伯送一封信,曾到八道湾知堂家,知堂老人和他交谈了一会儿,其中有一句话印象最深,是告别时的轻声叮嘱:‘苟全性命于盛世……’”这就产生了一个问题,吴先生首次见知堂,到底是代废名送一封信还是代俞平伯送一封信?前一个说法来自吴先生本人的文章,后一个说法是刘兄的回忆,哪一个说法成立?

世上也真有巧事。我最后一次拜见吴先生,竟也谈到了他首见知堂的情景。那天下午我先到北大出版社,办完事后就过天桥,进中关园。叩响了吴先生寓所的大门。吴先生人已很清瘦,右手也已不方便,但精神还不错。对我的突然出现,他有点意外,但很快一老一少就漫谈起来。不知怎么说到了知堂,我就问他为何未撰文忆知堂?他答得很明确:“不好写。”然后又说,“我现在告诉你我和知堂老人的几件事,没有对别人说过,我早决定不写了,你以后或可以写。”这几件事的第一件,就是他首次见知堂的经过,包括刘兄忆及的那句话,大意不错。我后来读到刘兄此文,才知吴先生已告诉过刘兄了,足以证明知堂这句话吴先生印象很深。至于请他送信的人是谁?我记得吴先生所说与他文章所述一致,是废名。惜刘兄也已谢世三载,无从再探讨求证了。

我告辞时,吴先生送了一本《吴小如讲孟子》(天津人民出版社2008年1月初版),这是他最后一次送书给我,但手已无法签名了。此后我再无机会见吴先生,他的学生彭国忠兄是我的同事,我每次见到彭兄,都要询问吴先生的近况,托彭兄代为请安,一直到吴先生逝世。

吴先生与我交往,在他那一方面,完全是遵守传统规矩。惠函必竖写,抬头必称“先生”,信中提到我必空开一个字,落款必自称“弟”,这怎么可以呢?我去信“抗议”过,他仍我行我素,作为后学,我只好遵从。虽然我也知道他老人家称我“先生”而自称“弟”,是他对比他年轻的我的谦称,他在《称“兄”道“弟”及其他》等文中也已说得很明白,但由此也可见吴先生的厚道,或者可以说他对我这样的后学的厚爱,我是衷心感铭的。

两年多前,刘凤桥、程立兄编《吴小如纪念文集》(安徽文艺出版社2021年5月初版),专诚向我约稿,我那时正忙于他事,竟无法报命,只以一篇短小的《吴小如佚简》塞责。这次写了这篇较长较全面的回忆与吴先生过从的文字,一方面补还刘、程两位的文债,更重要的是要表达我对吴先生的深深感激和由衷的纪念之情。