述典树人

——习近平用典中的中国智慧

本刊编辑部

习近平总书记指出:“中华文化源远流长,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。”其中,传统典籍作为中华民族宝贵的文化遗产,它不仅是中华民族五千年文明历史的结晶与文化传承的载体,同时,也是积淀在每一个炎黄子孙血脉中的文化基因和精神财富。

在中华民族的发展中,从孔子、孟子等思想之家到白居易、王安石、辛弃疾、海瑞等治国之士,先贤们在历史中创造的大量诗文典句,或阐述治国之思想,或忧思民生之疾苦,或抒发个人之豪情,不仅意象精美、意蕴深厚,而且在智慧和情感之中给人以思想启迪。这些让我们耳熟能详、启人心智的诗文典句,浓缩着中华民族文化的精华,展现着五千年中国人的精神风貌。

闻一多曾说:“诗人对诗的贡献是次要问题,重要的是使人精神有所寄托。”泰戈尔也曾说:“源于伟大心灵的体验的有生命的语言,其意义永远不会被某一逻辑阐释体系详尽无遗地阐述清楚,只能通过个别生活的经历不断予以说明并在各自新的发现中增加它们的神秘。”时光不停流逝,岁月不断更迭,但一些情感却历久弥深,愈来愈浓厚,愈来愈在我们的心灵与精神深处生根发芽,开花结果。时隔千年,当我们每次品读这些精炼隽永的诗文典句,如同与先贤们进行一次次跨越古今的精神对话,经历一次次激荡心灵的洗礼。

诗文典句之美,美在寄托情怀、安放心灵、涵养精神,它的美超越了时间和空间,美在瞬间永恒的妙悟境界。有人把诗文典句之美分为三个层次:一是音声之美,主要表现在感性能力上;二是意境之美,主要呈现在审美观念中;三是品格之美,主要体现在道德境界里。可见,诗文典句最为重要的功能就是涵养身心,砥砺品质。这就需要我们用更加郑重、虔敬、纯粹的心去欣赏它、体悟它,在细细感悟诗文典句之美中不断启迪浸润心灵、影响塑造品格。

2014年9月9日,习近平总书记在视察北京师范大学时指出:“应该把这些经典嵌在学生的脑子里,成为中华民族文化的基因。”总书记这番语重心长的话语,饱含着对传统诗文典句的深切热爱,更饱含着对传统文化发展现状的深深忧虑。“欲求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”不忘本来,才能开创未来;只有牢记走过的路,才能走对前行的路。我们不是历史虚无主义者,也不是文化虚无主义者,不能数典忘祖,妄自菲薄,没有传统文化经典这一“根基”,文化生命之树就不可能枝繁叶茂。历史昭示我们,一个民族的崛起或复兴,常常以民族文化的复兴和民族精神的崛起为先导。可以说,没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。没有文化和文明的复兴,中国梦的实现就是一句空话。

“非知之难,行之惟难。”中华文化历来倡导学用结合、知行合一。今天,全社会都在宣传经典文化、推崇经典文化,但不能超脱尘世、古今割裂,而应立足实践,多一些结合融合,一方面要充分挖掘中国传统文化资源的精华为当代所用,另一方面要在吸收中国传统文化精神的基础上,为传统经典赋予极具时代性、现实性的新含义,以此推动中华文明创造性转化和创新性发展,从而不断激活其新的生命活力。

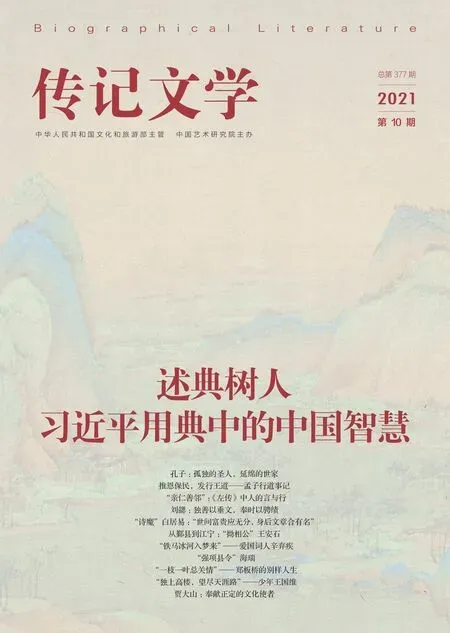

2021年,是中国共产党成立100周年。中国特色社会主义进入新时代,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中华民族的伟大复兴,亟须展现与传统相符、与国力相称的文化形象,亟须具备与大国地位相应的文化实力。今天,我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标,比历史上任何时期都更需要文化自信。正基于此,我刊第10期特别策划封面专题“述典树人——习近平用典中的中国智慧”,特别邀请柯棋瀚、闫阳、季金萍、谢光鑫、阮爱东、徐文翔、王誉凝、薛泉、林夏瀚、王增宝、康志刚十一位作者,带领我们一起走近中国传统经典,一起感受诗文典句之美,一起了解这些诗文典句的创作历程以及创作者不凡的人生经历。我们希望通过这种方式,能够使每位中华儿女更加熟知中华文明的前世今生,更加热爱我们自己的文化,不断培育和强化文化自信心和民族自豪感。

奋进在中国特色社会主义新时代,我们倡导每个人都要做经典文化的传承者、守护者与推广者,让经典文化真正“活起来”“热起来”,使其具有更大的生命力、感染力、凝聚力、创造力,使其为人们的精神世界提供更多滋养,使其真正转化为实现伟大中国梦的强大力量。