汪立三《民间玩具》赋格的“意象”呈现

●刘燕婷

(集美大学音乐学院,福建·厦门,361000)

引 言

赋格作为西方复调音乐的格律形式,在其诞生之初,即作为一种模仿技法,浸润着西方音乐的理性精神。在巴赫将其发展至顶峰之时,赋格的哲理性和论证性更是达到了极致,成为“一种写作艺术及逻辑发展达到最高阶段的音乐作品”[1](P1)。而随着时空的变迁,赋格在其逻辑性艺术构思的基础上,逐渐渗入时代的、民族的精神以及作曲家个人的创作观念,赋格也在一定程度上呈现出戏剧性,情感性、叙述性等更加多样的表达。

在我国,许多作曲家也对赋格这一体裁青睐有加。无论是在创作中运用现代的无调性、复风格手法,还是采用民族调式进行发展,作曲家不遗余力地尝试以各种方式,在其中融入中国的文化和音乐元素,而使赋格呈现出“中国风貌”。在目前数量众多、形式多样的赋格作品中,汪立三创作的《他山集》,无疑是其中最具代表性的作品。国内诸多学者对其均给予了很高评价,如杨燕迪的近文《论改革开放以来的中国钢琴音乐创作》中提及“……《他山集》所达到的艺术高度代表了整个20世纪中国钢琴音乐创作的最高水平。其在中国风格的体现、精神境界的营造、写作技术的洗练以及现当代作曲技法的吸收与融汇等诸多方面都堪称典范,理应被后人视为真正的‘经典’而铭记并珍视。”[2]张奕明在《他山?此山?——汪立三和他的〈他山集〉》一文中也称“这部作品真可谓是中国复调音乐的一部大作……。”[3]其中,《他山集》中的第四首《民间玩具》,描绘的是深印在几代人记忆中的民间玩具形象,而备受大众喜爱①,成为整部曲集中最广为熟知的赋格作品。

一、疑问:“意象”之感性体验与“无间插”赋格如何共融?

若从音响的感性体验切入,很难将《民间玩具》与理性抽象的赋格联系在一起:音乐从序曲拉开序幕“布老虎、纸公鸡……傻里傻气的木偶人”等民间玩具形象依次登场,形态可鞠,惟妙惟肖的音乐造型手法,让人忍俊不禁。而随后的赋格,“布老虎”相伴着“糖关刀”形象,贯穿全曲,妙趣横生,分明是飘散在空中的乐音,却恍若一幅充满童趣的玩具的画面,跃然纸上,映入脑中。

多次聆听《民间玩具》,妙趣之外,还感受到一股生命的跃动。这股跃动,似孩童般活泼、俏皮且充满灵气,焕发着勃勃生机。生机盎然的背后,还潜藏一股难以言传的熟悉韵律,它似乎早已隐伏于我们的身心深处,跟随着它,心底不由得升起了一层温情,于不知不觉中勾起了对童年的回忆。

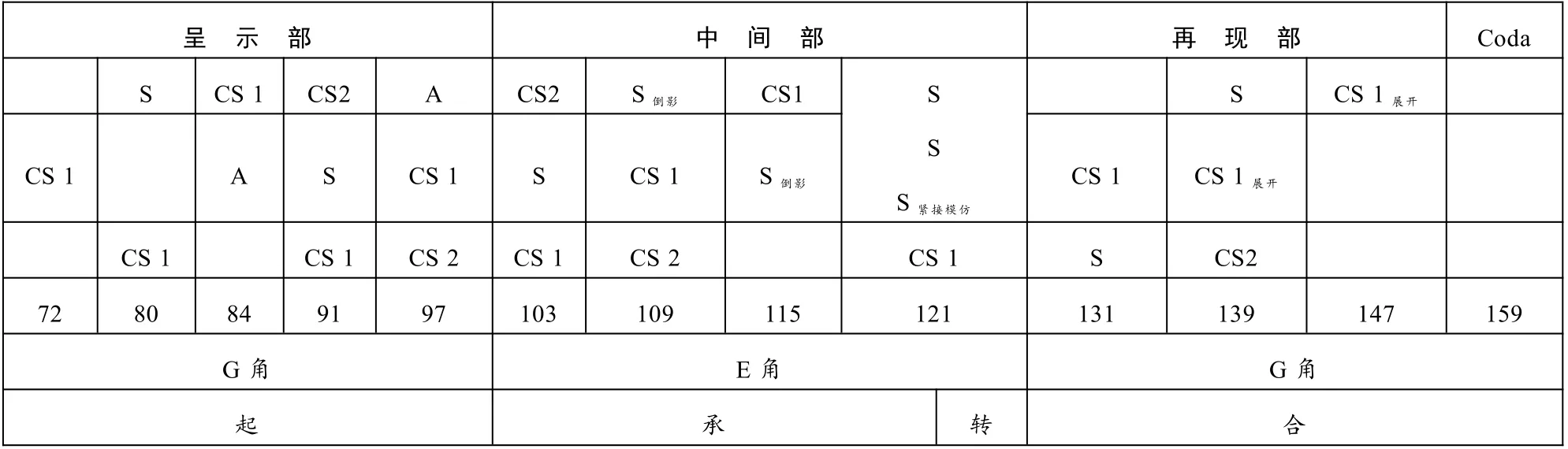

如果说,序曲的画面感,源于对“布老虎、纸公鸡......”等民间玩具的造型性摹拟,那么,赋格的意象性,则是在“布老虎”和“糖关刀”形象基础上构建成的赋格曲体的细腻构思。相比序曲提供给作曲家的自由空间,赋格要摆脱其“与生俱来”的哲理性和论证性是十分困难的。而更令人不可思议的是,这是一首“无间插”赋格,全曲几乎是由主、答题的连续衔接而成。也就是说,在赋格的结构内部能让作曲家自由发挥的空间极其有限,那么,《民间玩具》的赋格,所给予听知觉如此生动的意象性,又是如何实现的?带着这一疑问,笔者将这首赋格的各个组成因素,与巴赫《十二平均律》中唯一一首无间插赋格(BWV846)逐一进行比对(见表1)。

表1

从表1可看出,《民间玩具》赋格在结构与组织原则上,延续了西方传统赋格曲体的三部性特征;而在调式、对位手法、织体形式等方面,则与巴赫的《平均律》有较大的差异。可以明确的是,外在形式的差异是赋格产生“中国风味”的直接原因,而指引着赋格偏离其逻辑理性的本色,转而朝着直观感性的“意象”进发,显然与《民间玩具》的标题化构想密切相关。但赋格的标题内容,仅是作者在创作之初的一个出发点,而“意象”的产生则为一个结果,那么在起点和终点之间的整个过程,又是什么在暗中统率和操纵着技术,以及如何支配着技术的实施呢?而要弄清这一问题,我们还得回到技术层面来观察。

二、解疑:几处技术细节的特殊处理

深入到谱面的技法细节,便可发现《民间玩具》赋格在看似与西方传统赋格无异的结构组织原则上,藏匿着几处作曲家十分精妙的处理,而这样的处理是否是意象呈现的关键线索,亦或存在着更深刻的内涵?下文分别从组成赋格的几个基本要素:主题、对题、结构、小连接(间插段)进一步阐述。

(一)主题与对题的造型性

在西方传统赋格曲中,主题常以抽象的符号示之。而《民间玩具》的主题,则是在序曲“糖关刀”音乐形象基础上进行处理。

谱例1:赋格主题

谱例2:赋格对题一

从谱例1、2可看出,主题前半部分,快速的三连音交替戛然而止的休止符,轻盈灵动,主题后部,则令人意外地转入五声性旋律,看似不经意间,顺手拈来的音调,既与此前快速的三连音形成疾徐对比,犹如糖画艺人在娴熟地一挥一就间,一幅糖画赫然现前;同时婉转流动的音调,也似乎述说着作曲家对记忆中糖关刀③的甜蜜情感。

而先于主题进入的对题,“反映了汪立三的一个精彩的戏法,便是隐藏‘赋格脸’。”[3]它的先行进入,大有“先声夺人”之势。对题的音调源自于序曲的“布老虎”形象,分解的宫音和弦有着鲜明的个性,形象地摹拟了布老虎跳跃的步态。在赋格曲中,它以固定对题的方式,与主题持续相伴出现。

虽然以对比复调来构思对题是常见的对题写作方式,但西方传统赋格曲中对题的对比,常常是建立在与主题“同质”基础之上的旋律线型、音程度数以及节奏模式的对比。在部分中国赋格曲的创作中,虽也可见主题对某个形象的造型摹拟,但对题多是对主题形象的烘托。而《民间玩具》赋格中主题和对题的差异,已不局限于节奏、音程、和旋律进行方向等音乐参数,若将二者拆分开来,无论从视觉的角度观察,亦或是听觉的感性聆听,它们都呈现出不同的形象和性格面貌。尤其当主、对题于横向中不间断地交替衔接,纵向上持续地叠合相伴,赋格曲多声部的线性逻辑,便也化为令人应接不暇的形象连缀,而呈现出一幅充满童趣的玩具画面。

(二)结构各个层级之“转”

“转”字,有旋动,改换方向或情势之意。[4](P648)在中国文学理论中,“转”是重要的文章作法,如明代但明伦所言“文忌直,转则曲;文忌弱,转则健;文忌腐,转则新……文忌闷,转则醒”[5](P388)。文章借由“转”,而获得新意。而“转”的手法亦广泛地运用于音乐创作中。就赋格音乐而言,如果主、答题按照特定的格律程序交替回返为“折”,那么调式和调性的“转”换,便成为赋格乐思获得新的意义的主要手段。在《民间玩具》的赋格中,“转”的手法则被延伸至更广的层面——作曲家将它应用于赋格结构的各个层级,包括乐句、乐段,乃至于赋格的整体结构,均可发现由“转”而产生的特殊音乐效果。

1.句“转”

前文对主题的分析中提及主题前半部分快速的三连音,描绘了糖画艺人的动势,而后部的突然一“转”,主题的意境也随之一变,婉转的五声音调顿然引出无限遐想。

如果主题之“转”是在休止之后的突然而至,那么对题之“转”,则有一个实实在在的支点——在分解的宫音和弦中加入的变音#f1,成为对题一内部的转折点,它既缓和了连续的八度大跳和三度进行所形成的旋律的生硬感;同时也让对题一动机a(见谱例2)的再次重复获得新意。

2.段“转”

《民间玩具》赋格之段“转”,主要体现在中间部。

谱例3:

中间部在一次原形主题和两次倒影主题进入后,到达全曲的第一次高潮,而音乐进行至此,似有“文章说到此,万理已尽,似难再说,拙笔至此技穷矣”[6](P494)之感。作曲家在这里“巧人一转弯”[6](P494),接续入主题的紧接模仿段落。若从紧接模仿本身观察,并无特别之处。但如果结合作曲家赋予这组紧接模仿特殊的表情意义——突然地变弱(sub.p),便可意会作曲家的这一处理,让赋格从呈示部逐渐累积而达到的音乐高潮(中间部的第三次主题),到紧接模仿处瞬间急转直下。而这一“转”,不仅让再现部的主题强奏(mf)更显新意,同时也成为全曲音乐表情的转折点,为赋格曲第二阶段的音乐发展开辟出一番新的境界。

3.体“转”

《民间玩具》赋格的结构,虽然在外形上看似延续了西方赋格曲体的三部性,但却在细节上有几处异于传统赋格的处理:一是,对题在赋格开篇的先行进入;二是,中间部声部布局方式与呈示部的相似性;三是,再现部由主题和第一对题的展开而成。而这些不引人注意的结构细部,隐含着作曲家赋予这首赋格曲特殊的结构意图。

在传统赋格曲的写作中,通常是主题在某一声部单独进入后,对题才伴随答题声部开始陈述。而这首赋格的开篇,却是对题以一种类似于“引子”的形式先行出现。8小节之后,主题才于其上方声部叠入。此后,对题乐思仍停留于G角调式上,意犹未尽地伴随主题和答题在连续陈述两次,这样的处理方式,显然可见作曲家有意赋予对题特殊的地位,与此同时,也让赋格的开篇获得了“起”的意味。

而在这首赋格的另一处特殊处理,在于中间部开始处,声部的布局方式。在传统赋格曲,主题在中间部重新进入时,除了以变化调性的方式来展开乐思之外,还常通过改变主、答题进入的声部位置以寻求变化。而在《民间玩具》赋格曲的中间部,主题、第一对题和第二对题的声部排列位置(103小节)却与呈示部主题的第三次陈述和补充陈述完全相同,犹如是对(91-102小节)的重复。尤其低音声部对题在陈述伊始,由原来的单音变改为八度,音响的厚实,积累了音乐的情绪。而这样的处理,如同在音乐上“承接”了呈示部第一阶段的主题陈述,将音乐推向了中间部的高潮(115小节)。

此外,加上中间部内紧接模仿段落的构思使其担任了“转”的作用。就此,这首赋格曲在三部性的基础上,所隐含的结构也呼之欲出,再现部不再延续“主题+间插”的传统模式,当主题回归主调独立陈述一次后,再现部几乎在主题和对题音调的展开中一气呵成,并与尾声相互融合为不可分割的统一整体,这也使再现部犹如是赋格全曲的提升和总结,而具有了“合”的意味。这首赋格曲“起承转合”的结构也赫然呈现。

表2

到此,我们似乎也有所意会作曲家在这首作品中将“转”作为主要的创作理念的缘由,可以说,作曲家正是通过在句、段、体各个结构层级的“转”,一点点地冲破赋格的三部结构的模式,在巴洛克典型的赋格曲中,由单一主题发展出的呈示-中间-再现三部结构中,通常“中间部”主要在调性上进行对比,在内部的材料构成上与呈示和再现并无本质的区别,对比的程度较弱,因此赋格的三部性更多体现出的是一种横向的并置对比。这也让赋格音响所营造的空间感型,类如于西方绘画建立于几何学的透视画法所表现出的写实画面,也亦如西方雕塑基于解剖学的经验模仿所描摹出的真实形体,呈现出一种块状叠置的立体空间。而《民间玩具》赋格结构内部“转”的运用,则通过改变音乐进行的方向,松动、虚化了立体块状的音响,一层层地拓展了空间,赋格曲也由此呈现出“起承转合”的“体圆”的结构状态。

(三)主、答题衔接处的“开放性”处理

在西方传统赋格曲中,主、答题在各声部之间的交替常伴随着调性的变换,因此在主、答题之间,需要用小尾声(Link)或间插段(Episode)进行调性的衔接或结构的补充。而在小尾声或间插段引导主题或答题在新的调性上进入时,常出现一个结束终止,这个结束终止也成为一条分界线,阻隔了赋格的连贯性,使主、答题和间插段之间形成分隔的状态。即使上文提及,巴赫唯一一首无间插赋格曲中,全曲也有三次终止来分隔开主题的紧接模仿部分和尾声。

而在《民间玩具》赋格,全曲同样几乎由主、答题连续不断地交替而成。与西方传统赋格曲不同的是,由于支声复调的运用,让这首赋格曲的主、答题之间的衔接呈现出开放性的特征。

谱例4:谱例4为呈示部主题和答题之间的衔接,以及呈示部g角调主题和中间部e角调主题之间的衔接。从谱例可看出,主、答题之间的衔接处延续了从主题便已开始的支声复调,高低声部之间的平行五八度进行,让主、答题之间的衔接呈现出一种开放的状态。

谱例5:

谱例5为中间部第一次倒影主题接续入第二次倒影主题主题。此处e角调主题与第二对题声部形成的支声进行,让主题及其尾部音调的扩充部分“开放”着进入中间部第二次倒影主题的陈述,这也让两次主题的衔接贯连一体。

而主、答题之间衔接的开放性处理,于赋格的“意象”呈现而言,有着关键的意义。一方面,它打通了赋格结构内部的阻隔,而使其内气脉通连,主题和对题的形象得以在其间自由自在地婉转流动并层层推进;另一方面,主、答题衔接处在开放中所蕴含的韧性和生发力,顺应了赋格起-承-转-合的结构,赋格全曲也在主、答题一气呵成的连缀中化为一个统一的意象整体。

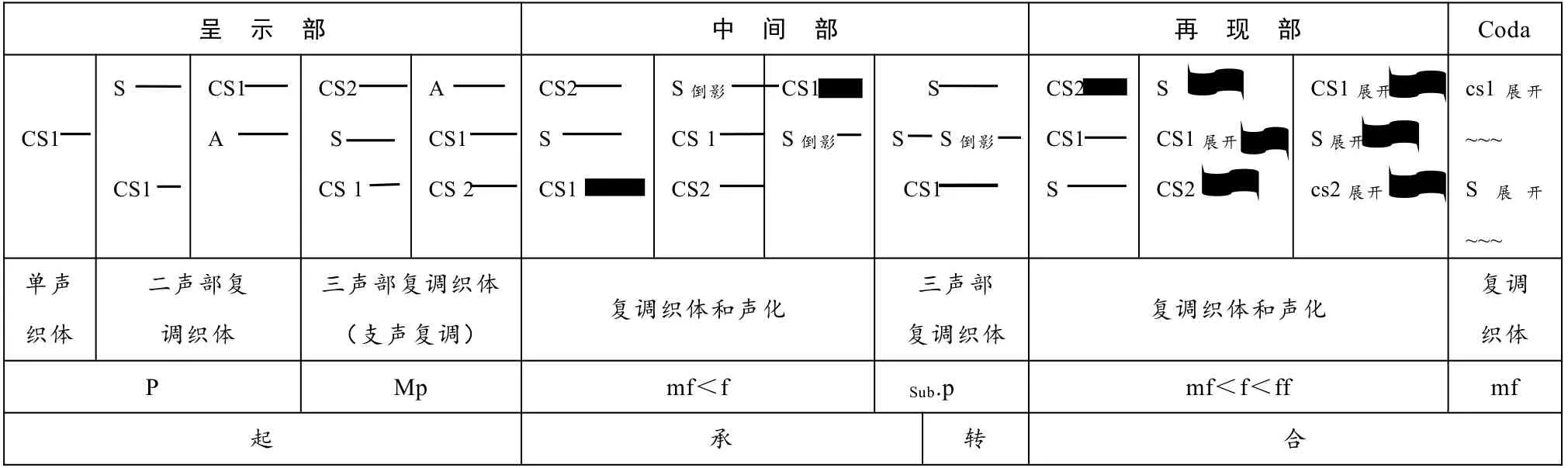

(四)织体的主复调转换

除了上述隐含在结构中的细腻处理,《民间玩具》赋格与西方传统赋格的又一处鲜明的区别在于,作曲家在复调多声部的织体基础上,将多样化的织体形式引入赋格。

从表3可以看出,作曲家在复调织体基础上,还运用了单声织体、主调织体以及局部的支声复调和复调织体和声化来调节声部的疏密。这种处理方式让这首赋格曲在织体的分分合合中,呈现出流动变化的空间之象。更重要的是织体的形式变化配合着力度的强弱,同时也应和着结构的起承转合,赋格曲在音响的强弱、浓淡、明暗的交融互映中,变化出另一个层面的节律感,音乐之韵也由此得生其中。主、对题形象也由最初的形似,在流转变化中增添了几分灵气,“糖关刀”主题愈加生动,“布老虎”则时而显出轻盈跳跃之感,时而显现出凶猛之势,焕发出生命的动象之美。

表3

三、释疑:隐含于格律之内的中国艺术表现内涵

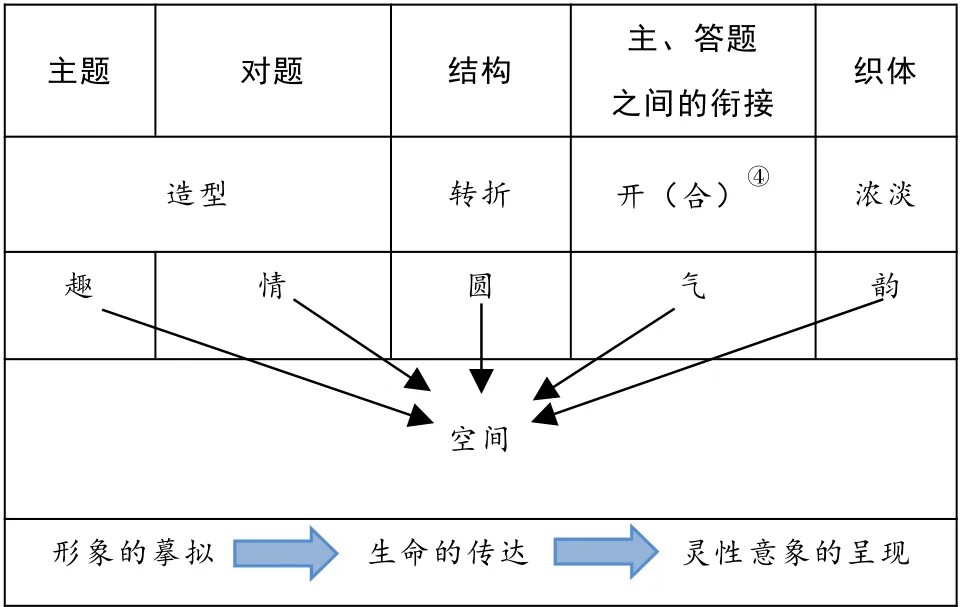

经由技法层面的细致观察,以及深入到操纵技法背后的创作观念的剖析,我们已可以描绘出《民间玩具》赋格“意象”呈现的大致理路(见表4)。

表4

从表4可更为清晰地看出《民间玩具》虽然在外在形式上同样展现出三部性,在细部构成中,也包含了主题、答题、对题、小连接和间插段等要素。但主导诸形式要素背后的创作理念,则共通于中国各类艺术。其中的“转折”“开合”源自于文学理论中的诗、词等文章作法,而“浓淡”则类如于中国书画艺术中的用笔技巧。可以说,正是作曲家创作理念的转变,让这首赋格从“内里”得以一点一点地偏离理性的轨道,转而趋合于中国艺术的表现内涵,这对于这首赋格最终的“意象”生成有着重要的意义。在这个过程中,有几个环节是极为关键的。

一是,主题与对题的“情趣”叠合。前文提及,主题与对题在旋律形态上的差异,产生了不同的形象和性格面貌。而若更进一步深入,便会发现作曲家在描画“糖关刀”形象的同时,主题后部蜿蜒的五声音调,还让我们隐隐感受到了一股“情味”;而对题摹拟的“布老虎”形象,则充满着童真的“趣味”。这股“趣味”,不仅没有让它与“糖关刀”主题形成一股相悖的力量,反而在它的衬托下,“糖关刀”主题显得越发生动,而“布老虎”形象也在“趣味”的基础上,增添了几分情思。从这个角度而言,这一情一趣的叠合,让主、对题形象的生动力量增加了一倍,而它们共同构成的充满童趣的玩具画面,成为一个自足完备的整体,象征着作曲家记忆中难以言传的情与境!因此在赋格一开篇,由形象产生的意象境界,让听者在瞬间感受到充满童趣的玩具画面的同时,也沟通了作曲家的情感,这也奠定了这首赋格曲的“意象”生成基础。

二是,赋格结构之化“方”为“圆”。“方”与“圆”是中国辩证哲学的思想之一。所谓规矩方圆可类万物,“方”与“圆”也大量运用于文学艺术的形式表达中:如中国古代的文体,有“韩文多圆,柳文多方”;在汉字字体审美造型中,有“楷书为圆,漆书为方”;同时,“方”与“圆”也是绘画形式美感的基本造型语言……等等。若从这个角度观察赋格音乐的形式和结构过程,便可发现西方传统赋格由主题依据特定的声部关系和调性秩序建立的三部结构,以及“主题模仿部分”与间插段之间的块状交替,使赋格呈现出类如于西方建筑、雕塑或绘画一般写实的、立体的、块状的音响形态,故而西方传统赋格在整体上展现出的神圣、静穆的生命力和内部精致的数理和谐共同形成的充实与均衡,让赋格具有了“方”的特征。⑤

而《民间玩具》赋格在三部结构外形下所隐含的“起承转合”原则,却让赋格曲体由“方”入“圆”,且“圆”中有“方”。这首赋格曲的结构之体“圆”,对于意象的呈现是极为关键的。南北朝刘勰《文心雕龙·定势》中曰:“圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安;文章体势,如斯而已”。刘勰说明了事物形体的特点,决定着与其相应之“势”,其中“圆”者根据其“势”显现出易动的特征,而“方”者则具有易安的特点。由此,方者之“安”,让以论证性见长的赋格,得以在格言式主题的反复论证中闪现出逻辑秩序的理性之光。而《民间玩具》赋格之体圆,则巧妙地将主答题的往返交替纳入“圆”的轨道,形象化的主题,也借着圆之“动”势,在流转变化中被灌注入生动之气。

三是,中国音乐的“空间”表现范型。上述赋格结构呈现出的不同特征,也孕化了不同的空间。虽然音乐常被称为时间的艺术,但它由节奏律动的快慢,旋律高低的起伏、声部关系的疏密,亦可在时间流动过程中形成一个心理上的“意识的空间”⑥。这个空间中西方音乐中都共同存在,但却犹如中西绘画在画面上的空间表现,有着显著的差异。就赋格音乐所产生的空间感而言,西方传统赋格复调织体的匀称均等,使“它的紧张度完全保持不变直至最后终止”[7](P70),形成了绵密、实有的音响空间。主题乐思在时空的纵横发展中,构筑出一个充满逻辑秩序的形式之美。而《民间玩具》赋格通过句、段、体各结构层级之“转”,让绵密实有的空间弯曲、松动;小连接的“开放性”,则令空间疏朗、通透;织体的浓淡布局和声部的疏密变化,打破了复调织体的均等形态,在持续的紧张中注入松弛;更重要的是,由此产生的织体层面的律动,弥补了复调化织体对节奏强弱律动的削弱。因此,主、答题的回返往复,呈现出趋于线性的、流动的变化之态。“布老虎”和“糖关刀”形象,也在这样的流转变化中被赋予了生命的姿态和动势。由此,“空间与生命打通,亦与时间打通矣。”[8](P612)这首赋格之“意象”,也由最初主、对题的形象摹拟,终而在时空的共同孕化中,上升为一个有机的、完整的、富于生命气息的意象整体。

至此,进一步清晰了前文提出的问题:赋格的“标题性”是“意象”产生的重要前提,而技法的实施和运用过程,亦即作曲家的创作理念所暗合的中国美学审美原则,则是“意象”得以最终呈现的根本缘由。从汪立三《新潮与老根——在香港“第一届中国现代作曲家音乐节”上的专题发言》中,我们可以感受到作曲家深谙中国美学,乃至中国哲学。如作曲家在文中在说道:

“以上所谈诸要点,都是西方现代音乐中与我们民族音乐一些相通的东西。当然还不只这些,应该说还有很重要的东西我未谈。那就是西方当代有推崇中国古代哲学(尤其是老、庄、周易)的风气……不过这个问题我不敢谈。老子说:‘道可道,非常道。’庄子说:‘天地有大美而不言’,《周易·系辞》也说‘书不尽言,言不尽意’”总之是不能说,说不清……所以我只谈一些‘形而下’的东西,不去碰那个‘形而上’。”[9]

我们可以大胆地猜想,在文中汪先生不敢谈的那个“形而上”的东西,深深地扎根于他的内心,并成为创作中的内在驱使,它让作曲家的技法运用,始终不自觉地在中国美学审美原则的关照中进行。因而,他的赋格得以成功地隐藏了“赋格脸”——在主、对题在完成形象摹拟后,后续的“论证”没有落入“格律”的束缚,出现“半中半洋”的局面。反而在不断地“论证”中,让主、对题的形象愈发生动,赋格也被赋予了“意象”表现之新的潜质。

结 语

脱胎于西方理性精神的赋格,其格律的形式与西方先哲们认为“音乐是有关数的一门科学”[10](P92)的观念密切相关。而巴洛克时期模式化的情感表达与格律程序的内在契合性,让它们共同铸就了赋格音乐抽象的特质。因而,在赋格的民族化过程中,如何调和“格律”形式和民族音乐表现内容之间的矛盾,一直是当前民族风格赋格曲在创作实践和理论研究中持续探讨的问题。汪立三的《民间玩具》,或者说整部《他山集》中的赋格,带给我们最大的启示在于:赋格,亦或是西方其他的经典曲式,究其根本,是物之“形”与“式”,它的出现,是约束热情,平衡感性的需要。在理性和感性的共同作用下,秩序和法则也成为了一种美的形式。

而与西方音乐在感性和理性,现实与理想之间一直在搜寻平衡不同的是,中国音乐“总是与现实的人生,感性的生命和历久积淀下来的文化紧紧地连在一起,打成一片。”[11](P22)所以“中国乐人所着意追求的是艺术的生命和灵魂”[11](P22)。而汪立三的创作实践,恰是保持了中国乐人的这份“初心”。他在面对赋格的“格律”时,不再把它当做一种纯粹的“形式”,而是将其作为一种具有表现力的技法,来描摹他记忆深处的“民间玩具”,并在这个过程中展现着它们的“生命和灵魂”。这也亦如他所说“我想从地球的另一侧来观察祖国的面貌,也包括我自己音乐创作的面貌”[12],“想增加一种审美趣味……增加了欣赏的层次和侧面”[13]。因此,“形式”成为表现音乐内容的一种方式,而不再是平衡情感或约束热情的工具。这样一种理念,引领着他的创作成功地偏离了赋格的理性轨道,展现出一个象征的世界。这个象征,不是幻觉,也不是想象,却是实实在在的,可以让我们产生联想,唤起回忆的童年生活。因此,他的实践,让理性抽象的赋格回归了现实。同时,也以这样一种方式告诉我们,于中国文化而言,音乐,原就是生活本身。

注释:

①《民间玩具》被收录中国音乐家协会主编《全国钢琴演奏考级作品》(新编第二版)第十级,是当前演奏频率较高的民族风格赋格曲。

②巴洛克时期的音乐,已具有丰富地表现各种世俗情感的能力,但这些情感并不是在某一特殊背景下产生的——如同浪漫派所表现的那种具有鲜明的“隐私”性质,而是一种“一般的”情感,它所显示的是“人们的沉思”“人们的悲哀”,甚至内心独白也是“人们的”,因此这是一种模式化的情感。详参林华,叶思敏《复调艺术概论》第288页,上海音乐出版社2010年版。

③糖画源于四川,“糖关刀”是糖画在川东一带的称谓。汪立三4岁便来到成都,并在那里长大,故笔者猜想“糖关刀”主题既代表着糖画的形象,同时也浸润着作曲家对童年的回忆。

④在这首赋格曲中,“开”主要体现在主答题交替的衔接出,“合”则表现为再现部对全曲的总结和提炼。

⑤德国约瑟夫·阿尔伯斯(Josef A lbers,1888-1976)画于1925年的《赋格》一图,暗示了赋格的“结构主义”性质,它充满了重复和相互的联系。黑色和白色的单元似乎分别暗示了主题和插部,整幅图由大小交错的方块叠加而成。详参[美]克雷格·莱特著;余志刚,李秀军译《聆听音乐》第145页,上海:生活·读书·新知三联书店2012年版。

⑥“有一位德国学者Max Schneider研究我们音乐的欣赏里也听到空间境界,层层远景。歌德说,建筑是冰冻住了的音乐……每一种艺术可以表现出一种空间感形,并且可以互相移易地表现它们的空间感形。”详参宗白华《宗白华全集(第二卷)》第142页,安徽教育出版社2008年版。