血浆蛋白C与血管性血友病因子在多发性骨髓瘤中的临床意义

陈 霞, 陈 熙

(1.中国人民解放军陆军特色医学中心全科医学科,重庆 400042;2.重庆医科大学附属第一医院检验科,重庆 400016)

多发性骨髓瘤(multiple myeloma,MM)是血液系统的一种浆细胞恶性克隆性疾病,约占恶性血液病的10%[1]。在MM患者的骨髓中,克隆性浆细胞会异常增生,并分泌单克隆免疫球蛋白或其片段(M蛋白),导致器官或组织损伤[1]。MM患者多伴有凝血功能的紊乱,最常见的表现为血栓形成,严重影响患者的预后和生存率[2]。血管性血友病因子(von Willebrand factor,vWF)是由血管内皮细胞和骨髓巨核细胞合成的多功能糖蛋白,在止凝血过程中起至关重要的作用,其含量和活性的改变通常可导致止血和血栓的紊乱[3]。MM患者产生的免疫球蛋白片段可损伤血管内皮细胞,影响vWF的释放。有研究发现,部分MM患者在疾病进展过程中会发生获得性蛋白C(protein C,PC)抵抗,导致PC活性改变,加剧凝血功能紊乱[4]。本研究对81例MM患者血浆中的血管性血友病因子抗原(von Willebrand factor antigen,vWF:Ag)含量和PC活性进行测定,以探讨两者在MM治疗和预后评估中的意义。

1 材料和方法

1.1 研究对象

选取2019年8月—2020年2月重庆医科大学附属第一医院血液内科收治的MM患者81例,其中男47例、女34例,年龄 33~82 岁,均根据《血液病诊断及疗效标准》[5]确诊为MM,且排除其他止凝血相关疾病。依据国际分期系统(international staging system,ISS)进行分期:(1)Ⅰ期,血清β2-微球蛋白<3.5 mg/L,且白蛋白≥35 g/L ;(2)Ⅱ期,3.5 mg/L≤血清β2-微球蛋白<5.5 mg/L ;(3)Ⅲ期,血清β2-微球蛋白≥5.5 mg/L[6]。以同期14名健康体检者为对照组,其中男7名、女7名,年龄51~67岁。本研究通过重庆医科大学附属第一医院伦理审查委员会批准,所有对象或监护人均知情同意。

1.2 方法

收集所有研究对象血浆(3.8%枸橼酸钠抗凝)于冻存管中,-80 ℃冻存,待统一检测。(1)vWF:Ag测定:采用STAGO全自动血凝分析仪(法国STAGO公司)及配套vWF检测试剂盒(免疫比浊法)定量检测血浆vWF:Ag;(2)PC活性测定:采用CS2000i全自动血凝分析仪(日本Sysmex公司)及配套蛋白C活性测定试剂盒(发色底物法)定量检测血浆PC活性。vWF:Ag参考区间为50%~160%,PC参考区间为70%~140%。

1.3 统计学方法

采用SPSS 17.0软件进行统计分析。呈正态分布的计量资料以±s表示,2个组之间比较采用t检验,多组间比较采用方差分析。采用Pearson相关分析评估vWF:Ag与PC的相关性。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同MM分期各组与对照组vWF:Ag、PC活性比较

Ⅰ期组、Ⅲ期组vWF:Ag均高于对照组(P<0.05);Ⅰ期组和Ⅲ期组vWF:Ag均高于Ⅱ期组(P<0.05);Ⅰ期组、Ⅱ期组、Ⅲ期组PC活性均低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 不同MM分期各组与对照组vWF:Ag、PC活性比较

2.2 Ⅲ期组不同年龄、性别患者vWF:Ag和PC活性比较

Ⅲ期组、对照组vWF:Ag和PC活性差异均有统计学意义(P<0.05),且样本数足够(61例),可保证除待评估因素外其他因素均无差异,因此,单独对Ⅲ期MM患者按年龄和性别进行分组。

按年龄分为<58岁、58~68岁、>68岁3个年龄组。结果显示,Ⅲ期MM患者不同年龄之间vWF:Ag差异均无统计学意义(P>0.05),而PC活性随着年龄的增加而降低(P<0.05)。见表2、图1。

表2 不同年龄Ⅲ期MM患者PC、vWF:Ag比较

图1 Ⅲ期MM患者PC活性与年龄的相关性

男性vWF:Ag显著高于女性(P<0.05),P C活性男、女性之间差异无统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 不同性别Ⅲ期MM患者PC活性、vWF:Ag比较

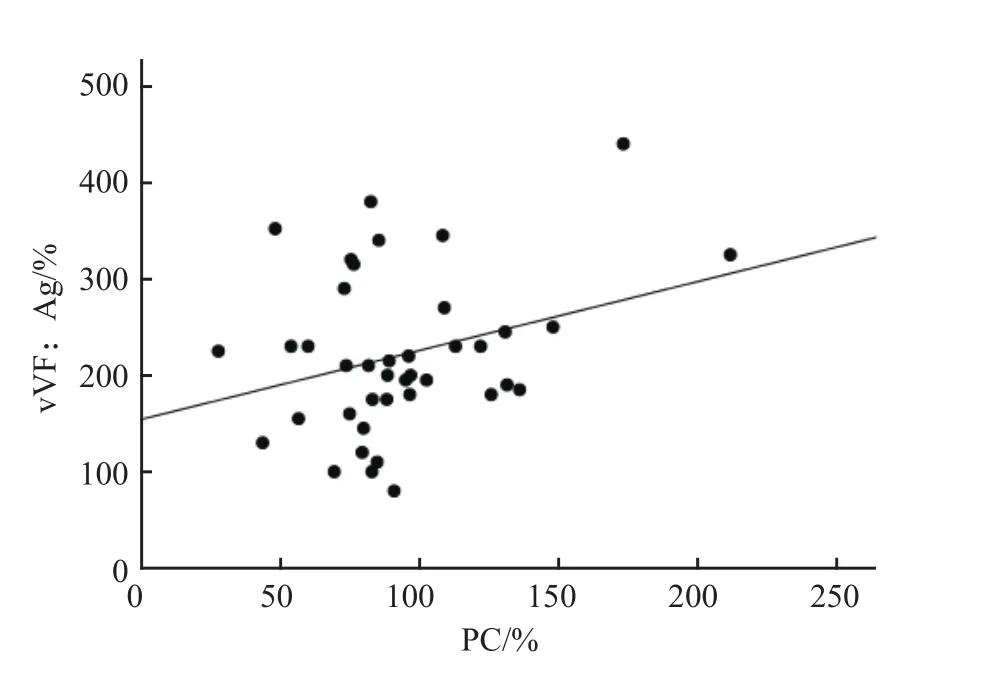

2.3 Ⅲ期MM患者PC和vWF:Ag相关性分析

Pearson相关性分析结果显示,Ⅲ期MM患者PC活性和vWF:Ag水平呈正相关(r=0.363,P<0.05)。见图2。

图2 Ⅲ期MM患者的PC与vWF:Ag相关性

3 讨论

MM患者常伴有凝血、抗凝及纤溶系统的紊乱,导致在疾病进展过程中出血、血栓等事件发生[6]。MM患者出血并发症的病死率极高,且以出血为初诊表现的MM患者易漏诊;而血栓形成是MM患者最常见的并发症。凝血功能紊乱所导致的出血、血栓事件在一定程度上可以直接反映病情的变化[7]。华佳叶等[8]发现,vWF、D-二聚体和抗凝血酶可作为判断MM患者病情危重程度的指标之一。

vWF是由血管内皮细胞、骨髓巨核细胞合成和分泌的一种多聚糖蛋白,在内皮受损时其释放量增加。vWF水平升高易导致血栓形成,有流行病学研究已把vWF作为静脉血栓形成的独立危险因素[9]。PC是在体液抗凝系统中发挥重要作用的一种物质,主要通过活化后灭活凝血因子Ⅴ和Ⅷ、限制因子Χa与血小板结合、增强纤维蛋白的溶解等发挥抗凝作用。在MM患者中,可发生获得性PC抵抗和获得性蛋白S异常[10]。有研究发现,部分MM患者在疾病进展过程中会发生获得性活化蛋白C抵抗(acquired activated protein C resistance,APCr),导致PC活性改变,加剧凝血功能紊乱[11]。提示PC可能在MM的治疗及预后评估中有一定意义。

本研究结果显示,MM患者vWF:Ag显著高于对照组(P<0.05);Ⅰ期、Ⅲ期MM患者的vWF:Ag显著高于Ⅱ期MM患者(P<0.05)。原因可能为MM患者体内可产生M蛋白(骨髓细胞异常增生而产生的单克隆免疫球蛋白),此蛋白可直接损伤血管内皮细胞,同时M蛋白增多也可导致血液黏稠度增加,引起血管内部局部缺血、缺氧,MM患者高表达血管内皮生长因子,增加了血管内皮细胞的通透性[12],这2个因素均可刺激vWF被释放,导致vWF:Ag含量升高。另外可能的因素还包括血管增生活跃和机体清除vWF能力减退等[13]。在MMⅠ期,患者体内大量M蛋白等导致vWF:Ag含量急剧升高;疾病进展到Ⅱ期,病情趋于稳定,症状得到缓解,血管内皮在一定程度上有足够的时间得到修复,使得vWF:Ag含量相对降低;当进展到Ⅲ期后,MM患者会合并各种并发症,尤以高乳酸并发症为主,持续损伤血管内皮[14],使vWF:Ag含量继续升高。本研究结果还显示,性别对vWF:Ag含量有一定影响,男性vWF:Ag含量显著高于女性(P<0.05)。由此可见,vWF:Ag含量的变化与病情变化紧密相关,可在一定程度上用于不同疾病严重程度下的MM患者的病情监测。而PC在Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期MM患者体内活性持续降低,提示随着疾病进展,MM患者发生了PC抵抗,但不同ISS分期MM患者体内PC均在正常范围内,提示PC抵抗程度不足以引起出凝血功能障碍,但PC活性随病情而变化同样对疾病的发展具有提示意义。MM患者发生PC抵抗的原因可能与患者产生具有促凝活性的自身抗体有关,如狼疮样抗凝物,对PC有很高的亲和力,可通过结合PC,使PC不能灭活人凝血因子(factor Va,FVa),产生APCr[15]。化疗药物的使用也可导致APCr的发生[16]。此外,本研究发现,Ⅲ期MM患者PC活性随年龄增长而下降,PC与vWF:Ag呈正相关(r=0.363,P<0.05)。由此可见,PC、vWF:Ag的变化均与MM的疾病状况相关。

综上所述,vWF:Ag和PC在各期MM患者中具有显著差异,且两者的变化具有相关性,可通对vWF:Ag和PC这2项指标的联合检测,实时评估MM患者疾病状态,对临床诊治和患者血栓形成后的治疗效果进行评价,具有一定临床意义。