发酵前不同冷浸渍时间对‘黑比诺’桃红起泡葡萄酒风味特征的影响

马腾臻,梁钰华,SAM FAISAL EUDES,强文乐,白玉,米兰,韩舜愈

(甘肃农业大学 食品科学与工程学院,甘肃省葡萄与葡萄酒工程学重点实验室,甘肃 兰州,730070)

桃红葡萄酒是含有少量色素,略带红色色调的葡萄酒,生产工艺主要包括直接压榨、短期浸渍和混酿调配等方法[1]。其中,直接压榨法酿成的葡萄酒色泽较浅,更适于深色品种;混酿调配法易于控制葡萄酒色度[2-3],但典型性欠佳。近年来,基于短期浸渍的放汁(血)法较多用于桃红葡萄酒的生产和研究中。在葡萄醪浸渍初期放出一部分葡萄汁酿成桃红葡萄酒,不但增加了醪液中葡萄皮、籽的比例,提高了干红葡萄酒酒体浓郁感和单宁结构感;同时可获得色泽淡雅、口感清新、香气浓郁的桃红葡萄酒[4-5]。

‘歌海娜’、‘神索’、‘增芳德’、‘丹魄’、‘桑娇维赛’、‘黑比诺’等传统酿酒葡萄酒品种[1,6],‘山葡萄’、‘刺葡萄’‘毛葡萄’等特有国产品种[2,7-8],以及‘玫瑰香’和‘无核紫’等鲜食及酿酒兼用型品种[9-10]均可用于桃红葡萄酒的生产。与传统干红葡萄酒相比,桃红葡萄酒浸渍时间短,原料产地、葡萄品种、澄清方式、酵母菌株和浸渍工艺等均对其色泽和香气品质有较大影响。

唐珂等[11]和王华等[12]分别利用感官评价和气相色谱-质谱联用技术,确定了晋西黄土高原产区‘赤霞珠’和国产品种‘媚丽’桃红葡萄酒的主要呈香特征。不同酵母发酵所得桃红葡萄酒香气物质含量差异显著[13-14],但经1年期的瓶储陈酿后,酒中酯类化合物的含量显著下降,减少了菌株不同造成的差异[14]。不同澄清工艺也会影响所得桃红葡萄酒的品质[10],皂土对桃红酒色度影响较小,处理后酒脚紧实、酒损少[15-16],是桃红葡萄酒的主要下胶澄清剂。

冷浸渍是近年来研究较多的一种前处理技术,与常温浸渍相比,可增加葡萄酒中具有花香和果香风味物质的含量,因此常用于改善葡萄酒的风味品质[8,17]。发酵前6~10 ℃浸渍12~48 h可显著提高‘法国野’和‘赤霞珠’桃红葡萄酒中单宁、花色苷、总浸出物含量及色度,并改善葡萄酒的香气、口感和总评得分[7,18]。本实验拟将放汁法和冷浸渍工艺相结合,探究发酵前不同冷浸渍时间对所得‘黑比诺’桃红起泡葡萄酒起泡特性、理化成分、色泽参数及香气品质的影响,以期为高品质桃红起泡葡萄酒酿造提供理论依据和技术支持。

1 材料与方法

1.1 材料与设备

1.1.1 材料

黑比诺葡萄,2018年9月27日采自甘肃省景泰县草窝滩乡,含糖量为21.4 Brix。

酿酒酵母EC1118、果胶酶EX-V,法国Lallemand公司;偏重亚硫酸钾,意大利Enartis公司。

1.1.2 仪器与设备

CPJ 214电子天平,上海奥豪斯仪器有限公司;18100超纯水机,重庆摩尔水处理设备有限公司;PHS-3C pH计,上海仪电科学仪器股份有限公司;TRACE 1310- ISQ气相色谱-质谱联用仪,美国Thermo Scientific公司;DB-WAX色谱柱(60 m×2.5 mm×0.25 μm),美国Agilent Technologies公司;固相微萃取装置、萃取头(DVB/CAR/PDMS),美国Surpelco公司;10713型起泡葡萄酒压力测定仪,意大利ZAMBELLI公司;Genesis 10S紫外-可见分光光度仪,美国Thermo Scientific公司;PAL-X手持数显糖度计,日本Atago公司;WineScan葡萄酒成分分析仪,丹麦FOSS公司;葡萄酒中试生产线,烟台一州科美机械科技有限公司。

1.1.3 试验试剂

福林酚试剂,北京华科盛精细化工产品贸易有限公司;2-辛醇,色谱纯,Sigma-Aldrich(上海)贸易有限公司;无水葡萄糖、氢氧化钠、盐酸及碳酸钠等其他常规试剂,分析纯,天津市光复精细化工研究所;斐林试剂、次甲基蓝指示剂及酚酞指示剂等均按GB/T 603—2002《化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备》进行配制。

1.2 试验方法

1.2.1 原酒的酿造

参照标准葡萄酒酿造工艺[1]并略作改动。

成熟黑比诺葡萄→分选→除梗破碎[100 mg/kg偏重亚硫酸钾;护色单宁10 g/(h·L);果胶酶4 g/(h·L)]→冷浸渍不同时间[(6±1)℃下浸渍6、12、24、36 h]→分离清汁→静置澄清→控温发酵→终止发酵→基酒

发酵罐为200 L中试生产罐,4个时间点分别从4个发酵罐中分别取样并置于5 L棕色玻璃瓶中进行后续操作,重复2次。

1.2.2 起泡酒的酿造

将桃红基酒分装于750 mL香槟瓶中,每瓶加入可产生0.8%酒精当量的蔗糖(按18 g/L糖发酵后转化为1%酒精体积分数计算),按0.4 g/L接种量分别接入活化后的酿酒酵母EC118,压盖密封,放置于16 ℃酒窖进行为期12个月的二次发酵及带酒泥陈酿,陈酿完成后放置于转瓶架上分离酒泥并进行指标测定。

1.2.3 理化指标测定

1.2.3.1 酒精度

利用葡萄酒成分分析仪进行测定。

1.2.3.2 pH的测定

采用pH计测定酒样的pH值。

1.2.3.3 总糖、总酸、挥发酸的测定

参照GB/T 15038—2006《葡萄酒、果酒通用分析方法》。

1.2.3.4 总酚含量的测定

采用Folin-Ciocalten比色法测定[19]。将酒样按照1∶10的体积比稀释,在10 mL容量瓶中依次加入5 mL蒸馏水、100 μL稀释葡萄酒样、0.5 mL Folin-Ciocalteu试剂和1.5 mL 17%的Na2CO3溶液,加水定容至10 mL,充分混匀,放置2 h后在765 nm处测定混合液吸光度值,根据标准曲线方程(y=0.007 81x+0.005 24,R2=0.999 4)计算样品中总酚含量。

1.2.3.5 色度色调的测定

酒样不经稀释,分别测定在420、520、620 nm处的吸光度A,带入公式(1)(2)得出色度色调值[20]。

色度=A420nm+A520nm+A620nm

(1)

色调=A420nm/A520nm

(2)

1.2.4 Lab值的测定

酒样经0.45 μm滤膜过滤,置于0.2 cm光程石英比色皿中(用蒸馏水作为参比),测定酒样在440、530、600 nm处的透光率,计算出三色值X、Y、Z值,继而得出CIELab参数L*、a*、b*[20]。

1.2.5 起泡特性测定

瓶内压力:采用起泡葡萄酒压力测定仪测定。

起泡特性:参照马腾臻等[21]的方法测定,并略有改动。取200 mL酒样匀速倒入500 mL烧杯中,观察并记录泡沫最大高度(hmax,mm)及停止倒入时泡沫消失所需的时间(ts,s)。

1.2.6 挥发性香气物质的测定

1.2.6.1 香气富集

取8 mL酒样于15 mL样品瓶中,加入2.5 g氯化钠和50 μL内标2-辛醇(质量浓度为81.06 μg/L),加转子密封,置于磁力搅拌器上,40 ℃下水浴平衡30 min后顶空萃取30 min[22]。萃取结束后,将萃取头插入GC-MS联用仪进行香气检测。

1.2.6.2 GC-MS条件

色谱条件:色谱柱:DB-WAX(60 m×2.5 mm×0.25 μm);升温程序:40 ℃保持5 min,以3.5 ℃/min升至200 ℃,保持10 min;载气(He)流速1 mL/min;进样口温度230 ℃;不分流进样[22]。

质谱条件:电子轰击离子源(EI);电子能量70 eV;连接杆温度200 ℃;离子源温度250 ℃;质谱扫描范围m/z50~350。

1.2.6.3 香气成分分析

定性分析:采用保留指数和NIST-11、Wiley及香精香料谱库检索比对进行定性,谱库比对时要求匹配度大于800。

定量分析:采用内标法进行半定量分析,内标为2-辛醇。按公式(3)计算:

(3)

式中:ρ,香气物质的质量浓度,μg/L;f,内标物的校正因子,f=1;SA,测得香气物质的峰面积;ρ(内标物),内标物的质量浓度,μg/L;A0,内标物的峰面积[22]。

1.2.7 香气轮廓分析

参考CAPONE方法[23],根据葡萄酒香气轮分类,试验酒样的香气物质可分为7种类型(化学味、花香味、果香味、植物味、坚果味、脂肪味、刺激味),将样品中气味特征相近的挥发性物质归为同类,并将该类气味活性值(odor activity value,OAV)相加,即可对样品的香气轮廓进行模拟[22-23]。

(4)

1.3 感官分析

参照GB/T 15038—2006《葡萄酒、果酒通用分析方法》和GOBBI[24]等方法,略作修改。选择10名经过专业培训并具有葡萄酒品鉴资格证的专业人员进行感官评定,分别从澄清度、颜色强度、花果香、浓郁度、典型性、平衡性、协调性、复杂性、余味和异味10个方面对各葡萄酒样品进行具体评价,使用10分结构化数值尺度来量化。

1.4 数据处理

Microsoft Office Excel 2013和Origin 2018对试验样本(n=6)所得数据进行整理计算及作图,并采用IBM SPSS Statistics 19.0分析软件进行数据的差异显著性分析(多因素方差分析,Duncan法,P<0.05)试验结果均以平均值±标准偏差表示;热图分析采用Heatmap软件,Lab色板图采用Photoshop 2020软件。

2 结果与分析

2.1 起泡葡萄酒的起泡特性

泡沫是区分静止与起泡葡萄酒的主要特征,在品鉴与品尝起泡葡萄酒时,也是人们首先感知到的视觉与味觉特征,且决定起泡葡萄酒的最终品质[21]。如表1所示,随浸渍时间的延长,所得起泡葡萄酒CO2压力和泡沫最大高度呈先升高后降低趋势,12与24 h处理酒样CO2压力较高,但与其他处理组相比差异不显著;24 h浸渍处理酒样的泡沫最大高度(34.50 mm)显著高于其他酒样。泡沫消失时间是表征起泡葡萄酒泡沫稳定性的重要参数,随浸渍时间延长呈降低趋势,且不同处理组间差异显著,这可能是由于延长冷浸渍时间提高了葡萄酒中酚类物质的含量[25],进而影响泡沫最大高度及泡沫消失时间。

表1 不同浸渍时间对起泡葡萄酒起泡特性的影响Table 1 Foaming characteristics of sparkling wine as influenced by different maceration time

2.2 起泡葡萄酒的基本理化指标

表2为不同浸渍时间所得黑比诺桃红起泡葡萄酒的基本理化指标。由表2可知,随浸渍时间的延长,最终酒样的酒精度、色度与总酚含量升高,总酸与pH值也逐渐升高,这可能是由于浸渍过程促进了葡萄醪中的可溶性糖、有机酸、干浸出物、花色苷与酚类物质等向葡萄汁中转移[4,9,25]。

表2 不同浸渍时间酒样的基本理化指标Table 2 Physio-chemical indexes of wine samples with different maceration time

此外,尽管不同处理酒样中残糖和挥发酸的含量有所差异,但均符合国标要求且对酒样造成的感知差异较小。酒精度和酸度是桃红起泡葡萄酒的重要理化指标,二者通过相互作用进而影响葡萄酒的感官品质[26]。本实验中,由于葡萄原料采收较晚,导致酒精度较高而总酸含量较低,未来应考虑提前采收期,以获得酒精度较低而酸度较高的起泡葡萄酒。

2.3 起泡葡萄酒的色泽品质

色泽是桃红葡萄酒的重要感官特征,并在其质量评价中起视觉导向作用。由表3可知,4款酒样的明亮度均较高,a*、b*和色度值随浸渍时间的延长呈上升趋势,但浸渍12 h所得酒样的色调值最高。6与12 h酒样的a*值无显著性差异且均小于1,而b*值相对a*值在整体色泽的展现上占了较大比重,因此6 与12 h酒样以橙色调为主,24 与36 h酒样的颜色以红色调为主,但36 h酒样的色调更深,上述结果也可在色板图中获得更直接的表征(图1)。冷浸渍处理后,葡萄酒的L*和b*值随浸渍时间的延长逐渐降低,a*值逐渐增大,使得葡萄酒的色泽加深、红色调上升,黄色调下降[9,17,25],与本研究结果相近,但酒体色泽参数的变化也受浸渍时间长等因素影响[17]。

表3 不同浸渍时间酒样的色泽指标Table 3 Effect of different cold maceration time on CIE parameters of sparkling wine

图1 不同浸渍时间起泡葡萄酒的颜色表征Fig.1 Effect of different cold maceration time on color characterization of sparkling wine

2.4 起泡葡萄酒中的挥发性化合物

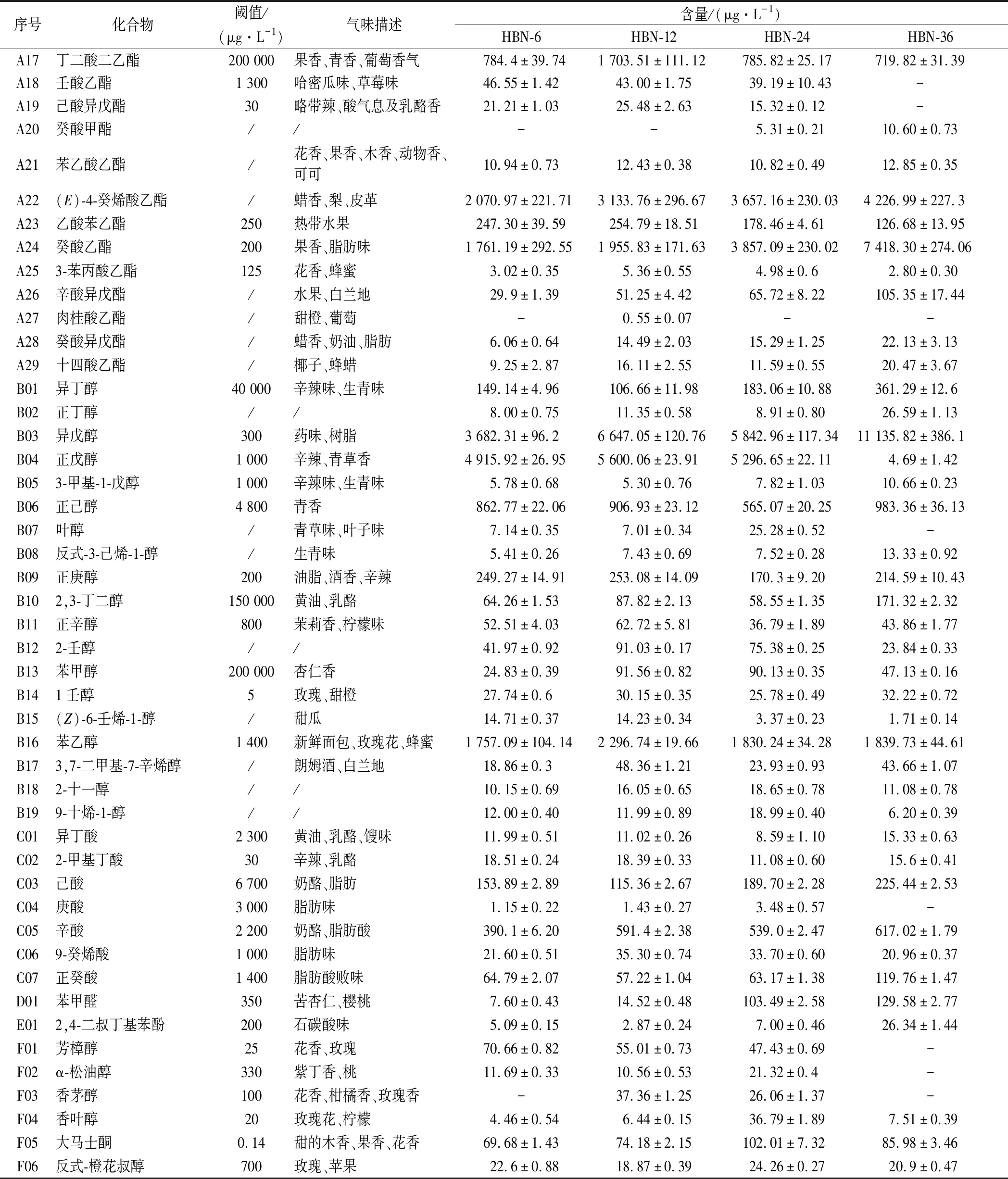

不同浸渍时间会影响从葡萄皮中浸提而来的芳香物质及其前体物含量[27],进而影响二次发酵所得起泡葡萄酒的香气成分及呈香特征。试验采用HS-SPME-GC-MS法对各处理酒样中的挥发性香气化合物进行检测,共鉴定出63种香气成分,其中酯类物质29种,醇类物质19种,脂肪酸类物质7种,萜烯类物质6种,羰基及酚类物质各1种(表4)。

表4 不同浸渍时间对起泡葡萄酒挥发性化合物的影响Table 4 Effect of different cold maceration time on volatile compounds of sparkling wine

续表4

2.4.1 酯类化合物

酯类化合物是葡萄酒中最主要的一类挥发性芳香物质,是酵母发酵的副产物,可赋予酒体果香与花香[23,28]。由表4可知,乙酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸异戊酯、己酸乙酯、乙酸己酯、辛酸乙酯、丁二酸二乙酯、(E)-4-癸烯酸乙酯、乙酸苯乙酯和癸酸乙酯在酯类物质中含量较高,主要呈果香与花香风味,构成了葡萄酒的主体香气。其中浸渍12 h的酒样中,以花果香、葡萄香为主的乙酸异戊酯、己酸乙酯、庚酸乙酯、乙酸庚酯、丁二酸二乙酯和乙酸苯乙酯的含量最高;以红色水果与青香为主要香气特征的丁酸乙酯、乙酸己酯和辛酸乙酯,以及以脂肪、乳酪和奶油为特征香气的癸酸乙酯、辛酸异戊酯和癸酸异戊酯在浸渍36 h的酒样中含量最高。随浸渍时间延长,己酸丙酯、2-糠酸乙酯和乙酸叶醇的含量先升高后降低,36 h处理酒样中未检测出,可能与二次发酵时酒样中酯类物质的转化或者酵母自溶有关[26];与此相反,2-羟基-4-甲基戊酸乙酯和癸酸甲酯在6、12 h酒样中未能检出,却在24、36 h中检测出,这可能与浸渍或酒泥陈酿过程中各物质的转化有关。

2.4.2 醇类化合物

高级醇是酵母酒精发酵过程中氨基酸或糖代谢的产物,其含量受发酵条件、醪液理化指标及葡萄原料等因素的影响[23,28]。如表4所示,随浸渍时间延长,几种主要醇类化合物的变化趋势各异,异丁醇和异戊醇含量呈升高趋势,正庚醇含量总体呈降低趋势,正戊醇和苯乙醇含量呈先升高后降低趋势,这些化合物可赋予酒体辛辣味、生青味、油脂、药味、面包、玫瑰花和蜂蜜风味,增加了起泡葡萄酒的香气复杂性[29]。

2.4.3 挥发性脂肪酸

挥发性脂肪酸是葡萄酒发酵过程中酵母代谢的副产物,试验酒样中己酸、辛酸和癸酸含量较高(表4),且随浸渍时间的延长呈上升趋势,尽管上述化合物主要呈乳酪、脂肪和不愉悦的酸败味,但当其低于阈值时可为酒体带来新鲜感并平衡果香[28-29]。

2.4.4 萜烯及C13绛异戊二烯类化合物

萜烯及C13绛异戊二烯类化合物是葡萄酒品种香气和特征香气的主要贡献者,可赋予葡萄酒浓郁的花香味和果香味,尤其是大马士酮,其阈值极低,且具有浓郁的蜂蜜和玫瑰香味[29]。由表4可知,随浸渍时间延长,芳樟醇含量下降,香茅醇、香叶醇、大马士酮含量呈先升高后降低趋势,且浸渍24 h酒样中含量高于其他时间处理组。这与PALOMO等[27]的研究结果相近,浸渍时间的延长增加了游离和键合态品种香气化合物的含量。

2.5 酒样香气轮廓模拟及聚类热图分析

对表4所列香气化合物的风味特征进行分类,根据各香气类型的OAV值绘制香气轮廓图(图2),试验所得起泡葡萄酒样的香气特征可划分为果香、花香、植物、坚果、脂肪、化学和刺激味7个类型。由图2可知,不同浸渍时间所得样品的香气轮廓较为相似,主要表现为果香、花香和植物味特征,与6 和12 h浸渍酒样相比,24 和36 h酒样的香气轮廓图得分更高,表明冷浸渍处理可提高葡萄酒的花香和果香特征[17]。

对不同浸渍时间处理所得酒样中具有香气活性的物质(OAV>0.1)进行热图分析(图3),不同处理组可分为3类,其中浸渍6 和12 h酒样较为相似,属同一类,浸渍24 和36 h酒样分别与前者聚为一类。同时,参与分析的26种香气物质也可初步聚为3类:第一类主要以乙酸己酯、己酸乙酯、2-甲基丁酸、正己醇、正庚醇等化合物为主,浸渍6、12 和36 h酒样中该类物质OAV值较高,24 h酒样中最低;第二类以庚酸乙酯、乳酸异戊酯、乙酸异戊酯、乙酸苯乙酯、正戊醇、香茅醇、芳樟醇等物质为主,该类物质在浸渍6 和12 h酒样中活性值较高,24 和36 h酒样中香气活性值明显降低,表明较长的浸渍时间不利于该类物质产生;以癸酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、香叶醇、大马士酮等香气物质为主的可聚为第三类,该类物质随着浸渍时间延长含量增加,并在36 h酒样中达到最大值。

图3 供试酒样香气物质聚类热图分析Fig.3 The cluster heat map analysis of aroma compounds of wine samples注:图中从红色到绿色表示化合物含量由高到低

2.6 感官评价

由感官评价雷达图(图4)可见,4种浸渍时间酒样的澄清度与典型性表现均较好,但浸渍36 h酒样的颜色强度、复杂性最高,余味最长;浸渍24 h酒样的花果香、浓郁度、平衡性、协调性最好,与挥发性成分分析和香气轮廓图模拟结果一致。综合分析表明,浸渍时间通过改变挥发性香气化合物含量,进而影响葡萄酒样的呈香特征及香气品质。

图4 浸渍不同时间的起泡葡萄酒感官评价Fig.4 Sensory evaluation of sparkling wine with different maceration times

3 结论

发酵前冷浸渍时间影响起泡葡萄酒CO2压力、泡沫最大高度和泡沫消失时间,浸渍24 h酒样的起泡特性最好。

随浸渍时间的延长,各酒样的酒精度、色度、pH值与总酚含量显著升高,L*、a*和b*值也呈明显上升趋势,色板分析表明6 与12 h的酒样的颜色以橙色调为主,24 与36 h酒样以红色调为主。

浸渍时间对酒样中不同化合物的影响不同,12 h酒样中乙酸异戊酯、己酸乙酯、乙酸庚酯、正戊醇、正庚醇、苯乙醇、香茅醇等物质含量较高,36 h酒样中丁酸乙酯、辛酸乙酯、乙酸己酯、癸酸乙酯、辛酸异戊酯、异丁醇、异戊醇、正己醇、己酸、辛酸、癸酸等物质含量较高,6 h酒样中芳樟醇含量较高,24 h酒样中α-松油醇、香叶醇、大马士酮、反式-橙花叔醇等物质含量较高。

香气轮和感官评价结果表明,果香、花香和植物味是桃红起泡葡萄酒的主要香气特征,其次为脂肪、化学、刺激和坚果味;浸渍36 h酒样的颜色强度、复杂性最高、余味最长,但浸渍24 h酒样的花果香、浓郁度、平衡性、协调性最好。