颅内段与颅外段后循环动脉夹层的危险因素临床特点及影像特征分析

吴永钧, 陈红兵, 陈歆然, 谭双全, 邢世会, 谭 燕, 张 健

头颈动脉夹层是青壮年卒中常见病因。据文献报道头颈动脉夹层占青壮年缺血性卒中病因10%~25%的比例,而后循环椎动脉夹层(vetebral artery dissection,VAD)的发病率约1.0~1.5/10万人每年[1,2]。椎动脉夹层是一个影响青壮年潜在致残及尚未完全明确的导致卒中的病因[2]。椎动脉起源于锁骨下动脉,然后通过各颈椎间孔上升进入颅内合并成基底动脉,依据枕骨大孔分为颅内段及颅外段。颅外段椎动脉上升过程中通过第六颈椎到第一颈椎间孔,与相邻骨性结构接触密切、可移动性大,有研究报道椎动脉夹层好发于颅外段,并且多见于V2、V3段[3,4]。而另外两项主要纳入亚洲人群的研究中发现VAD主要发生在颅内段椎动脉的V4段,推测椎动脉夹层的好发部位可能与种族差异有关[5,6]。目前的研究关于椎动脉的危险因素及好发部位尚有争议,国内罕见报道关于后循环头颈动脉颅内、外段夹层的对比研究。本研究目的是通过研究一组后循环头颈动脉夹层患者,分析其颅外段与颅内段夹层的基线特点、诱发因素、临床表现、影像特征等方面,探讨其具体差异。

1 对象和方法

1.1 研究对象 本研究为回顾性研究,经中山大学附属第一医院机构审查委员会批准。所有研究对象所使用的数据均获得患者的知情同意。选取2010年1月至2020年3月在中山大学第一附属医院病案系统住院诊断为基底动脉、椎动脉夹层的患者59例纳入评估(见图1)。所有病例均接受3.0T 磁共振(magnetic resonance imaging,MRI)系统(Magnetom Verio,Siemens,Erlangen,Germany)的标准脑MRI检查。采用MRA、CTA或DSA行颈、脑血管造影。夹层的放射学表现、脑梗死或出血的位置由两位神经科医生和一位神经放射医生确定。如果出现任何分歧,则进行讨论直到达成一致意见。确诊头颈动脉夹层的诊断标准如下:(1)存在壁内血肿、内膜瓣、双腔征;(2)长段且逐渐变细的狭窄,梭形或不规则动脉瘤样扩张,或反复成像形态迅速变化;(3)在不规则动脉瘤性扩张或长丝状或不规则狭窄中再通的闭塞[7~9](典型夹层例图见图2)。所有基底动脉、椎动脉夹层的诊断均由2名神经科医生和1名神经放射科医生根据病例的临床表现和影像学特征诊断。

图1 病例搜索流程图

1.2 入组和排除标准 入组标准:符合临床症状并经数字减影血管造影术(digital subtraction angiography,DSA)、计算机断层血管造影术(computed tomography angiography,CTA)或磁共振血管造影术(magnetic resonance angiography,MRA)确诊的病例。排除标准:(1)排除合并有颈内动脉夹层、大脑前、大脑中动脉夹层、主动脉夹层、腹主动脉夹层患者;(2)排除其他明确原因的血管病变,如动脉粥样硬化狭窄或闭塞、血管炎、烟雾病等;(3)排除资料不完整病例。

1.3 资料收集 收集所有患者以下基线数据和潜在的诱发因素,包括年龄、性别、高血压、糖尿病、饮酒、吸烟、头颈部推拿史或头颈轻微外伤史。收集血管病的危险因素如高血压病、糖尿病、血脂、吸烟、饮酒等。包括总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇(low-density lipoprotein cholesterol,LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(high-density lipoprotein cholesterol,HDL-C)和C反应蛋白(C-reactive protein,CRP)。收缩压≥140 mmHg和(或)舒张压≥90 mmHg,或服用降血压药物者为高血压病;空腹血糖≧7.0 mmol/L、餐后2 h血糖≧11.1 mmol/L或使用降糖治疗者为糖尿病;所有数据均在住院48 h内测量。吸烟:过去吸烟或现在吸烟,我们将吸烟者定义为在过去12 m内吸烟的人,并包括在过去一年内戒烟的人[10]。饮酒:过去或现在饮酒,(过去或现在每月饮酒超过一杯者)[10]。既往外伤或轻微外伤诱因史定义为头颈动脉夹层发生前1 m内对头部或颈部的物理影响(如颈部突然运动、头颈部推拿、游泳运动、头部和颈部撞击伤)[11]。

患者的临床表现包括头痛、颈痛、偏瘫、偏麻、头晕/眩晕、构音障碍、吞咽困难、霍纳综合征、视物重影等。所有患者均通过心电图和超声心动图检查以排除心源性血栓的可能性。采用国立卫生研究院脑卒中量表(national Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)和改良Rankin量表评分(modified Rankin Scale,MRS)评估入院时脑卒中的严重程度和功能障碍,并以MRS≤2分表示功能恢复良好,经治疗2 w后复测NIHSS和MRS。记录所有患者的治疗情况,包括内科治疗、外科或血管内手术。药物治疗包括急性期溶栓和随后的抗凝或抗血小板二级预防。收集药物治疗和血管内治疗的影响和不良事件。

2 结 果

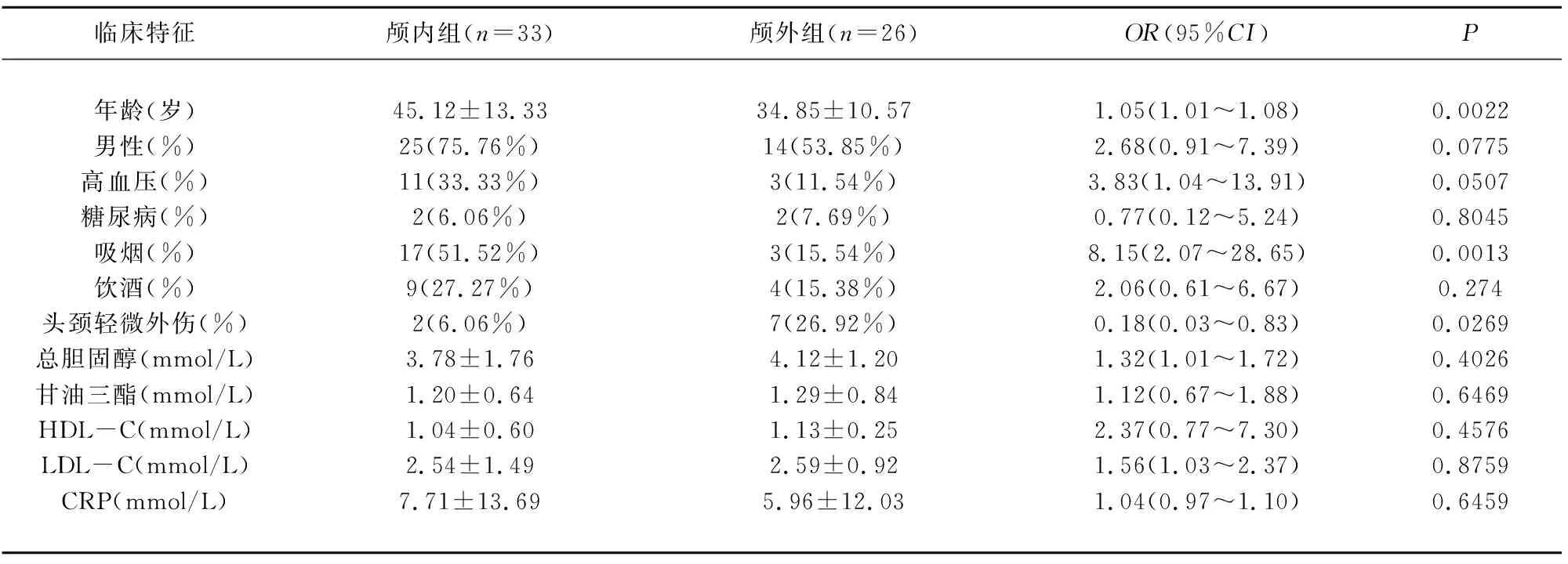

2.1 两组病例的基线水平比较 共有59例后循环头颈动脉夹层患者纳入研究。男性39例(66.1%),女性20例(33.90%),平均年龄41岁(20~80岁)。将患者分为颅内段与颅外段夹层两组,颅内组33例,颅外组26例。颅内组平均年龄(45.12±13.33)岁,颅外组平均年龄(34.85±10.57)岁,颅外组年龄较颅内组更年轻(见表1)。既往吸烟史在颅内组患者明显高于颅外组(P=0.0013),而发病前的轻微外伤诱因在颅外组明显高于颅内组(P=0.0269),而在高血压病史、糖尿病史、饮酒史方面两组相似。CRP和血脂水平(包括总胆固醇、甘油三酯、LDL-C和HDL-C)也无显著差异(见表1)。

表1 比较两组病例的基线水平

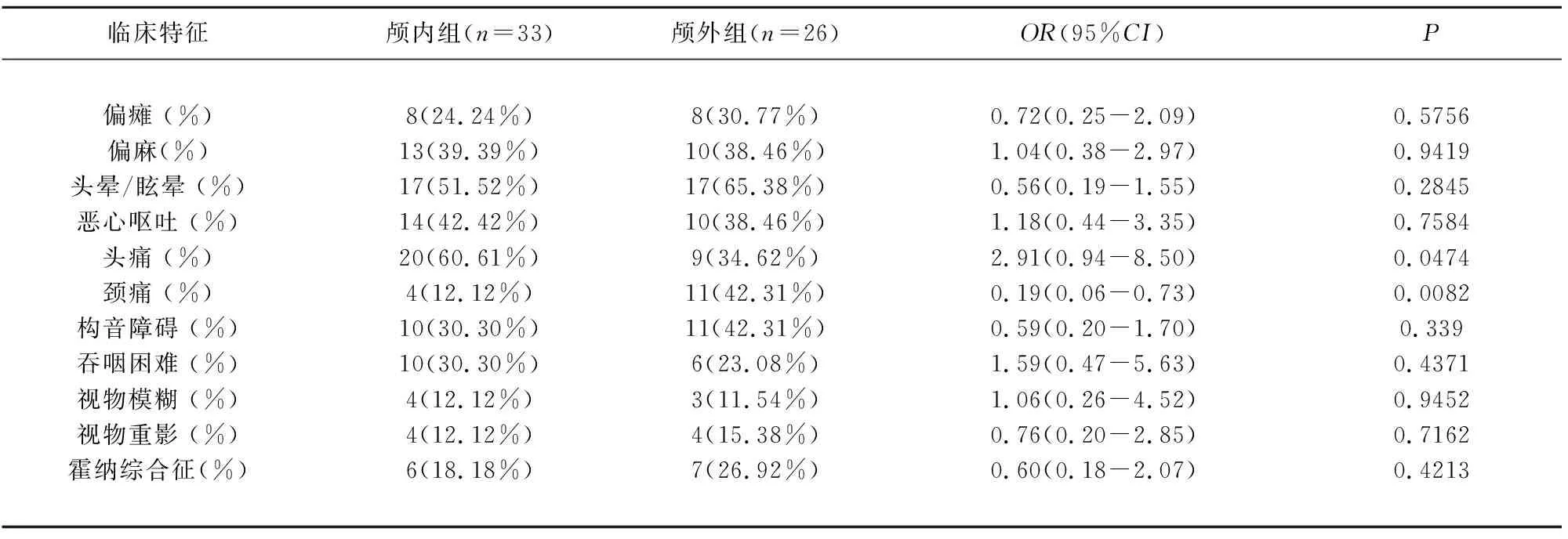

2.2 两组病例的临床特征比较 颅内组夹层患者最常见的症状为头痛20例(60.61%),其次为头晕/眩晕17例(51.52%)和恶心呕吐14例(42.42%)。颅外组夹层患者以头晕和颈部疼痛、构音障碍最为常见,分别为65.38%和42.31%。恶心呕吐、偏麻、头痛在颅外组患者中也经常发生。两组患者相比颅内组更容易合并头痛症状(P=0.0474),而颅外组更多见于颈部疼痛(P=0.0082)。而在头晕、构音障碍、恶心呕吐、偏麻、偏瘫、视物模糊重影等临床特征上两组无显著差异(见表2)。

表2 比较两组病例的临床特征

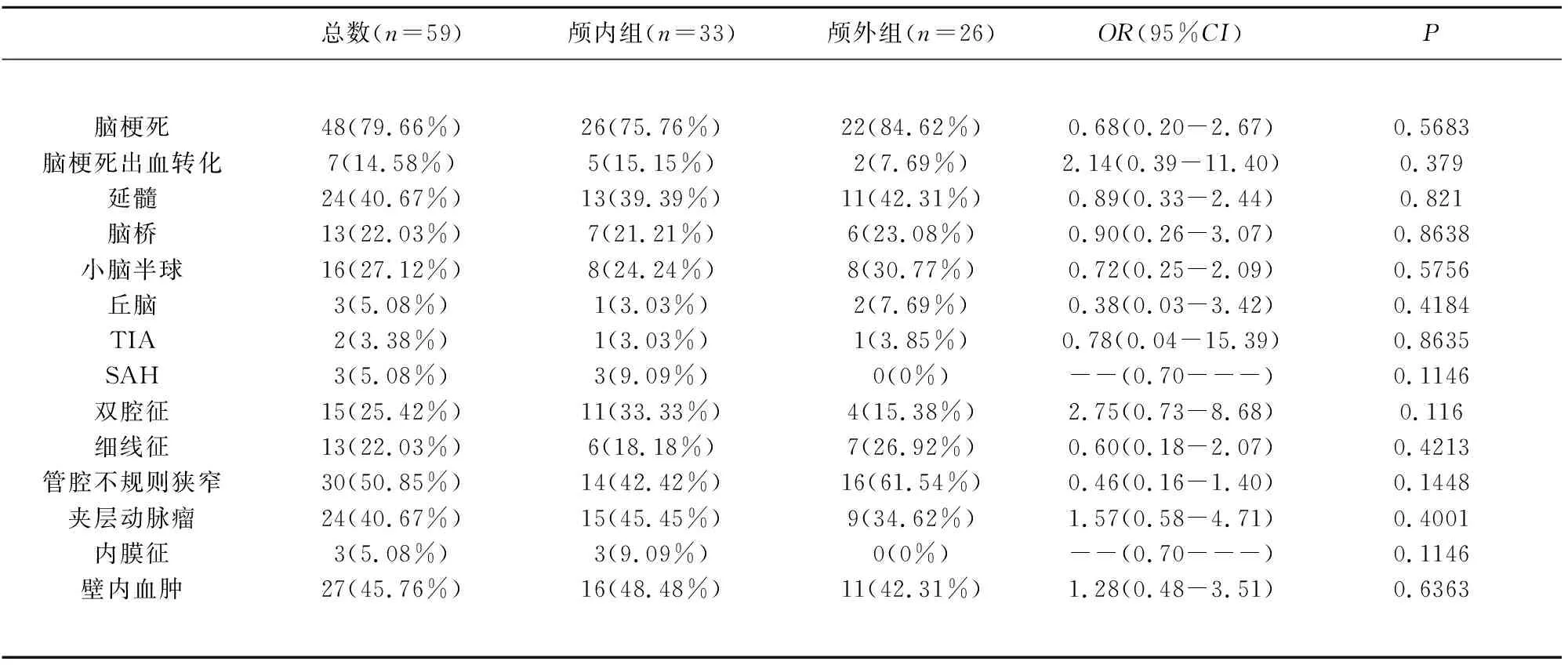

2.3 两组病例的影像特征比较 59例后循环头颈动脉夹层患者主要表现为缺血性事件,包括脑梗死(79.66%)和短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)(3.38%),蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage,SAH)(5.08%)。颅内组与颅外组TIA事件或SAH无显著差异(见表3)。75.76%的颅内组和84.62%的颅外组夹层患者在磁共振中发现脑梗死病灶。两组患者的脑梗死病灶主要集中在延髓及小脑半球。7例患者缺血性脑卒中后出现出血性转化,出血性转化比例在颅内组与颅外组之间无差异,3例出现SAH都是发生在颅内组合并有夹层动脉瘤的患者(见表3)。影像学检查发现最常见的典型夹层影像学特征是管腔不规则偏心狭窄(50.85%)和壁内血肿(45.76%),其次是夹层动脉瘤(40.67%),两组之间的影像特征均没有显著差异(见表3)。

表3 两组病例影像特征对比

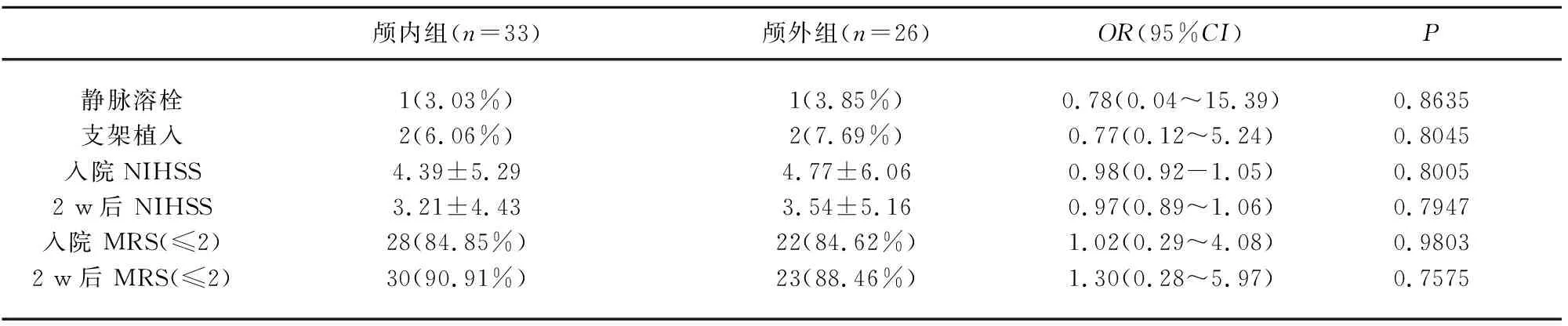

2.4 两组病例的治疗比较 所有患者在神经内科接受治疗。标准的药物治疗包括急性期静脉溶栓,随后所有患者使用抗血小板治疗(阿司匹林、阿司匹林/氯吡格雷)3 m作为二级预防策略。2例接受阿替普酶静脉溶栓,2例溶栓患者均有良好的功能恢复。4例患者夹层血管因严重狭窄或动脉瘤接受血管内支架植入治疗,颅内组与颅外组各2例。经血管内介入治疗后,夹层血管全部再通,管腔形态及血流恢复良好。除了静脉溶栓及支架治疗6例外,其余患者均接受保守的抗血小板治疗。入院和出院时用NIHSS和MRS评估脑卒中和功能损害的严重程度。两组患者入院时功能受损程度无显著差异,治疗2 w后两组患者NIHSS、MRS差异也无统计学意义(见表4)。

表4 两组病例的治疗对比

3 讨 论

众所周知头颈动脉夹层是青壮年缺血性卒中常见病因,本研究纳入的59例后循环头颈动脉夹层患者以青壮年为主,平均年龄为41岁,与以往报道相似[6]。值得注意的是颅外段组明显更为年轻,平均年龄仅为34.96岁。在我们的研究数据中,颅内组患者比颅外组合并有吸烟史的比例更多,与以往Kobayashi等[6]报道的结果一致,其报告了颅内椎动脉夹层比颅外椎动脉夹层患者具有更高的平均年龄,发病患者吸烟史也更多的与颅内椎动脉相关,还发现了高血压病在颅内椎动脉夹层患者中更多见,这与另一项韩国学者Shin等[5]的研究报道的结果相似。年龄、吸烟史、高血压均为动脉粥样硬化因素,推测血管动脉粥样硬化改变可能与颅内椎动脉夹层的发生有一定的相关性[5]。

我们的数据显示后循环头颈动脉夹层多见于颅内段。以往有报道纳入以西方高加索人群为主的研究中发现椎动脉夹层多发生在与颈椎间孔密切接触且易活动的颅外段,尤其是V2或V3段易发生椎动脉夹层,与我们的结果相反[3,4]。而另外两项纳入亚洲人群的研究中则发现椎动脉夹层明显多发生在颅内段[5,6],这与我们的数据一致结果。如果用种族差异来解释后循环动脉夹层颅内外好发部位的差异,亚洲人群与西方人群种族差异相比,亚洲人群颅内动脉粥样硬化的患病率明显更高[12],是否动脉粥样硬化斑块的影响导致亚洲人群更易发生颅内动脉夹层仍有待于进一步研究。

我们的数据中有9例患者发病前头颈部受过轻微外伤,大部分是在颅外组,与以往Shin等[5]报道结果一致,颅外段椎动脉夹层患者更多发病前有轻微外伤史。颈动脉夹层与缺血性脑卒中患者研究连续纳入982例颈内动脉与椎动脉夹层患者,发现椎动脉夹层患者发病前受到轻微外伤的比例高达36.5%[13]。由于许多轻微外伤是微不足道或日常的生活方式,有研究提出轻微外伤是头颈动脉夹层的“机械触发事件”更合适[11]。椎动脉的颅外段通过C1-C6椎间孔,通常较多与邻近骨结构密切接触,颅外段椎动脉具有更大的活动性,受到外力的作用比颅内部分要大[14]。这些人发病前的颈部可能被反复的拉伸、旋转,椎动脉在外力的作用下使内膜发生分离,所以夹层也易好发于血管活动多的部位[15,16]。而颅内椎动脉因为有颅骨保护,能较好预防颅外的机械性外力影响。虽然颅外组更多患者合并有头颈轻微外伤史,但尚未能进一步确定这是颅外段后循环夹层的危险因素之一。此外,糖尿病、高胆固醇血症、饮酒等血管危险因素的分布在两组之间也没有差异,这些结果与以往的研究一致[6]。颅内组高血压病例有更多的趋势,与颅外组对比未达到统计学差异,可能与我们入组病例较少有关,需要进一步的研究证实。

后循环头颈动脉夹层的临床表现可分为局部症状、缺血事件和SAH[1]。缺血性事件包括脑梗死和TIA是后循环动脉夹层的主要临床表现,与既往的研究一致[5,6]。本研究中超过80%的病例出现缺血事件,约5%的患者表现为SAH。共3例SAH患者全都在颅内组,都是由于夹层动脉瘤破裂出血所致。Ayako等[17]报道了一项纳入58例非外伤性的致死性SAH患者病理调查研究发现,约半数患者存在颅内椎动脉夹层,多数合并有梭形动脉瘤。发现其发生破裂的颅内椎夹层动脉瘤的外膜延伸明显,提示由于血管夹层内侧壁内血肿增大引起瘤内压力升高导致外膜破裂。与颅外段椎动脉相比颅内动脉缺少外弹力层保护更容易破裂出血[1]。既往报道后循环动脉夹层患者的头颈部疼痛是非常常见的症状,超过半数患者出现头颈疼痛[13]。夹层患者出现疼痛推测与几个因素相关[18,19],头颈动脉周围有丰富的感觉神经,动脉壁撕裂、壁内血肿对血管壁压迫或扩张刺激周围感觉神经纤维是头颈痛的直接原因,其次夹层壁内血肿、夹层动脉瘤压迫周围疼痛敏感组织被拉时,也会引起疼痛[18,19];再者出现蛛网膜下腔出血刺激脑膜出现剧烈的头痛表现。在我们的研究中发现颅内组患者更容易出现头痛,而颅外段组患者则表现为颈部疼痛多见,很显然这与夹层发生部位不同及导致周围痛觉敏感组织不同相关。

脑血管造影被认为是诊断头颈动脉夹层的金标准,因为它可以直接显示典型夹层特征,如内膜瓣、血管狭窄、闭塞等[9,20]。然而,DSA并不能显示血管壁的状态,同时因为其有创性存在潜在的并发症,并不适用于所有的患者。而CTA和MRA被认为是检测头颈动脉夹层的无创的影像学方法,可以应用于大多数患者[9,21]。但对于夹层常见的典型特征壁内血肿的检出率并不高。近年来,高分辨MRI和具有黑血效应的脂肪抑制序列的三维获取进一步完善了头颈动脉夹层的检测。该序列对流空血流信号采用双反转恢复技术,从而直接显示出动脉血管壁、官腔的病变情况[22,23]。能清晰显示血管夹层内膜瓣、真、假腔及壁内血肿[22,23]。本研究采用MRI T1、T2加权联合MRA、CTA或DSA诊断夹层。我们发现最常见的夹层影像特征是夹层管腔不规则狭窄及壁内血肿,最常见的脑梗死部位在延髓,两组患者在影像特征及缺血梗死部位无显著差异。

目前头颈动脉夹层急性期治疗包括静脉溶栓治疗、抗凝、抗血小板治疗(阿司匹林或阿司匹林联合氯吡格雷)[1]。对于抗凝或抗血小板的优劣尚未有定论,在颈动脉夹层与缺血性脑卒中患者研究(Cervical Artery Dissection and Ischemic Stroke Patients study,CADISP)颈动脉夹层抗凝与抗血小板治疗最终结果发现,抗凝与抗血小板两组复发率均很低,再通及复发结果无显著差异[7]。有研究报道颈动脉夹层闭塞血管紧急支架重建血管是安全有效方法[24]。在我们入组的病例中有4例需要支架植入血管重建治疗,4例患者在检查发现夹层导致血管长段严重狭窄或次全闭塞,同时存在相应供血区域的大面积低灌注区,辅以支架重建血管后夹层血管全部再通,管腔形态及血流恢灌注迅速改善。其余所有患者均以抗血小板治疗,均有良好的恢复。

4 结 论

我们的研究显示颅内后循环动脉夹层患者更年轻、吸烟和头痛更常见,而颅外段夹层轻微外伤和颈痛更常见。颅内、外后循环动脉夹层的易感因素及临床表现有所不同,有助于后循环动脉夹层颅内外的鉴别。

——以渤海A 油藏为例