黄道周楷书隶意表现形式及其审美价值

邓建民

(闽南师范大学教育科学学院,福建 漳州 363000)

所谓隶意,是指隶书正、草两体在笔画、偏旁和结体等所具有的表现特征。楷书隶意表现形式,就是隶意表现特征在楷书创作过程中的运用方式。作为晚明富于独创性的楷书大家,黄道周在书法理论上重视对楷书隶意表现的研究,在楷书的创作上注重对隶意的展现,其楷书作品呈现出丰富多彩的隶意表现形式,因而,隶意表现成了黄道周楷书艺术一个重要的特征。因此,对黄道周楷书隶意表现形式进行深入研究,梳理和剖析其楷书隶意表现形式的类型及来源,论证隶意表现形式对其楷书创作的审美价值,这对当代书法界有关黄道周的书法理论和创作研究,应该具有较大的实践意义。

一、黄道周楷书隶意表现形式分析

杨仁恺论及黄道周楷书书风说:“楷书也带隶体,笔画凝重,方劲峭厉,别具一格。”[1](P470)宇野雪村评论黄道周书法也说:“黄道周学习秦篆汉隶,人们评论他的书写中仍带隶意,其楷行草等作品中也时常混有隶字之体。”[2](P123)无论是“楷书也带隶体”,还是“其楷行草等作品中也时常混有隶字之体”,都表明了现今学界在很大的程度上肯定了黄道周楷书作品中具有较多的隶书表现意味。在楷书中对隶意表现的重视,也可以从黄道周自身的书法师承观念中得到印证。黄道周《书品论》说:

楷法初带八分,以章草《急就》中端的者为准。《曹孝女碑》有一二处似《急就》,只此通于古今,余或远于同文耳。真楷只有右军《宣示》《季直》《墓田》,诸俱不可法,但要得其大意,足汰诸纤靡也。[3](P174)

从以上楷书师承观念阐述中可以看出,黄道周对楷法师承线索的观察是以隶意表现为中心,尤其是他有关“真楷只有右军《宣示》《季直》《墓田》,诸俱不可法”的断论堪称为惊世骇俗。我们从他前后论证的逻辑中可以推断,他的以上断论也是基于重视隶意表现的基础上而做出的理论判断。右军所临的钟繇楷书《宣示表》《荐季直表》和《墓田丙舍帖》,在书法楷书史上是以隶意作为显著的艺术表现特征,尤其在《宣示表》《荐季直表》中表现得特别突出。从黄道周“诸俱不可法,但要得其大意,足汰诸纤靡也”的结论中可以判断,他有着热衷于师承钟繇富有隶意的楷书作品的审美倾向。如此坚定的理论判断当然会在他楷书创作过程中形成强有力的实践行动,并最终获得丰硕的艺术成果。

既然在黄道周楷书作品中充满着奇妙的隶意,那么,其隶意是如何表现出来的呢?其隶意表现形式又可以分为几种?根据笔者多年的考察结果表明,黄道周的代表性楷书作品蕴含隶意的表现形式主要有三种:

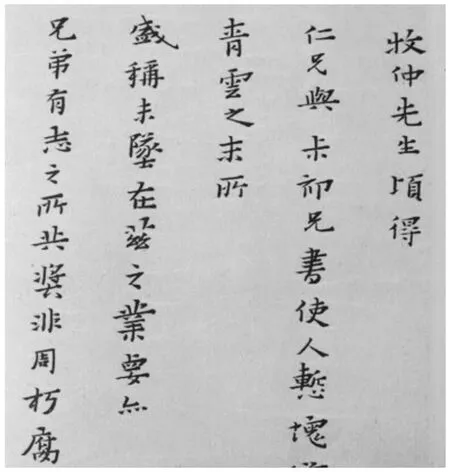

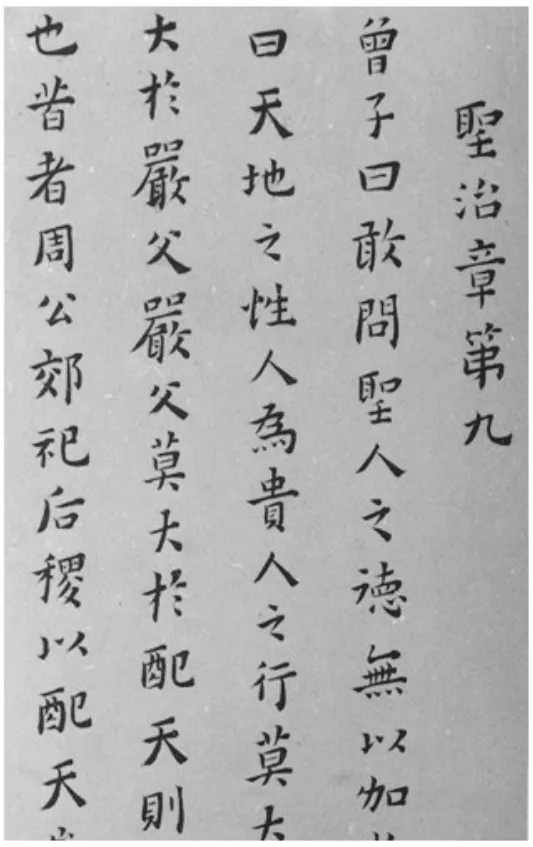

其一,在楷书笔法中融入隶书或草隶的意趣。观察黄道周楷书作品的隶意用笔,主要有四个特征:一是黄道周经常用点、横笔画的末端再现草隶横式笔画上挑的情趣,如《致郑牧仲札》(见图1)第二行“欲”的最后一点、第十二行“甚”中间的主横、《定本孝经册》(见图2)第六行“汝”的横画、《后死吟等三十首》第五行“空”的最后一横等用笔即是如此。二是黄道周还常用上轻下重的撇画展现隶书掠笔迟重的笔意,如《致郑牧仲札》第二十四行“明”的撇画、《后死吟等三十首》第五行“沸”的撇画、第九行“草”的撇画等。三是黄道周还时常用捺画尾部尖端上扬来表现隶书磔笔的峭利,如《致郑牧仲札》第二十三行“分”的捺画,《定本孝经册》第五行“夫”的捺画和第十二行“人”的捺画等。四是黄道周还常用竖弯钩末尾的右挑再现隶书右钩的含蓄,如《定本孝经册》第六行“也”的竖弯钩和第十五行“兆”的竖弯钩,《后死吟等三十首》第九行“龙”的竖弯钩等。黄道周在楷书中运用隶书用笔意趣的笔画并不少,它经常穿插于黄道周楷书作品中富有正楷典型特征的笔画中间,虽然稍现即过,然而却显得格外精彩纷呈。

图1 黄道周《致郑牧仲札》(局部)

图2 黄道周《定本孝经册》(局部)

其二,在楷书偏旁中使用具有隶书特征的偏旁。黄道周在楷书中使用的具有隶书特征的偏旁,主要有以下三种情况:一是基本可以查找到其隶书偏旁的来源,如《致郑牧仲札》第十四行“乱”的右偏旁,《定本孝经册》第十二行“爱”的上偏旁等。二是有的偏旁不但可以查找到隶书偏旁的来源,而且还可以追溯到这种偏旁在小篆时的形状,如《己卯初冬和戴伯闇诗翰卷》第十一行“蟹”的上偏旁和第四十九行“留”的上偏旁等。三是偏旁不但可以寻源到隶书、小篆的形状,而且还可以溯源到这种偏旁在金文、甚至在甲骨文时的形态,如《致郑牧仲札》第十六行“明”的左偏旁,《定本孝经册》第三行“居”的里偏旁、第六行“德”的左偏旁和倒数第十七行“措”的右偏旁等。黄道周楷书从单个笔画表现隶意到用偏旁表现隶书的情趣,由单个笔端一两处细节凸显扩大到由几个笔画组成的块状呈现,而且其中还包含有小篆、金文和甲骨文等的偏旁信息,这无疑很大地增加了隶意内涵的信息量,从而使隶书的意趣表现显得更加强烈和聚集。

其三,在楷书结体中化用具有隶书特征的字法。从黄道周这类充满隶意的楷书结构中,我们可以看到三种情况:一是基本上可以查找到隶书原来的字形,如《致郑牧仲札》第十行的“斗”字等。二是结构不但可以查找到隶书原来的字形,而且还可以溯源到其结构其实就是小篆字形的楷化,如《定本孝经册》第四行的“乎”字和倒数第十六行的“时”字,《后死吟等三十首》第二十一行的“雪”字和第七十三行的“更”字等。三是,结构不但可以查找到隶书、小篆的字形,而且还可以追溯到其结构其实就是金文、甚至是甲骨文的楷化,如《致郑牧仲札》第三十行的“差”字,《后死吟等三十首》第八十一行的“友”字等。

从点画到偏旁、从偏旁到结体的隶意再现,黄道周在楷书中对隶书意趣的表现是全方位、系统性的。从笔画、偏旁到结构这样隶意表现形式整体性的运用,在隶书意味中又包含有小篆、金文、甲骨文等大量的偏旁、字形信息,这样具有全方位、系统性的隶意表现形式最终凝成了黄道周楷书的一种强烈的艺术特色,这种艺术特色使黄道周楷书个性风格在创新中呈现出古朴、奇特的审美内蕴。

二、黄道周楷书隶意表现形式的审美价值

(一)呈现古茂的审美意味

古茂作为审美概念,其意为古朴而又丰富精美的内蕴。王镛《中国书法简史》分析黄道周楷书说:“小楷取法钟繇,画短意长,用笔挺拔劲力,时杂方折,结体绵密,风格质朴清劲。”[4](P252)段成桂剖析黄道周楷书作品《张溥墓志铭》说:“此楷书墓志铭,用笔苍古奇肆,笔力沉雄酣畅,极富有韵致。”[5](P1041)

“用笔苍古奇肆”“风格质朴清劲”,从王镛与段成桂对黄道周楷书的剖析中,可证黄道周楷书既有“苍古”的意味,又有“质朴”的内蕴,也就是他的楷书拥有了古朴的审美内涵。黄道周楷书形成古朴的审美内涵,其各种成因具有互相联系的多维性,如书法的师承观念、创作的表现形式、个人的文化修为、自我的人生历练等方面,无不在其形成古朴审美内涵的过程中产生积极的推动力。不过,如果从黄道周楷书隶意的表现细节进行分析,丰富多彩的隶意表现形式无疑是推动其楷书趋于古朴风格的重要成因。隶书笔意多样性的表现形式,隶书偏旁与字形的生动再现,尤其是在隶意的偏旁字形里可追溯到小篆、金文和甲骨文等结体的形状。以上这些因素能够强有力地将观赏者的思维牵引到汉与汉之前的远古汉字文化,而远古汉字文化在观赏者的审美想象中总会与如“苍古”“质朴”等这些审美内蕴相伴随。隶意的表现形式除了给黄道周楷书带来古朴的审美内涵之外,还能够给其带来丰富精美的艺术意蕴。横画与横式点的端末上挑的用笔,捺画与竖弯钩磔笔笔意的表达,撇画从轻到重的掠笔笔意的呈现,富于隶书与篆书意趣的偏旁字形的展现,等等。凡此隶意多姿多彩的涌现无不在黄道周楷书的艺术形式上给予极大的丰富,并且能够使其表现形式趋于精美。因此,宋荦的《漫堂书画跋》说:“石斋先生楷法尤精,所谓意气密丽,如飞鸿舞鹤,令人叫绝。”[6](P378-379)在书法艺术视阈中的鸿鹤之舞,必然是姿态万千而且精美绝伦的艺术表现形式之舞,由于只有这样,才能产生“令人叫绝”的强大审美感染力。

(二)凸显奇崛的审美内涵

奇崛——从书法审美内涵来说,其含义即为奇特突出。黄道周楷书在古代书法史上就以“奇”著称。沙孟海分析黄道周的书法时说:“所以他的真书,如断崖峭壁,土花斑驳;他的草书,如急湍下流,被咽危石。前此书家,怕没有这个奇景罢。”[7](P17)在沙孟海的书法论艺中,所说的“奇景”应该包含黄道周书法的所有字体。欧阳中石、金运昌论及黄道周书法之“奇”时说:“其书峭厉方劲,书画皆精,于书法不谐流俗,以奇纵清峭胜,颇有奇趣。”[8](P167)根据欧阳中石、金运昌所论,其“奇纵”“奇趣”也应该包含黄道周书法的所有字体。姚淦铭在赏析黄道周楷书《自作诗卷》也说:“他的自书诗卷用笔遒劲老辣,变化莫测;结体奇伟古拗。”[9](P1043)姚淦铭的“奇伟”则是专指黄道周的楷书了。从“奇景”“奇纵”“奇趣”和“奇伟”来看,以上书法理论诸家的共识应当是异口同声赞叹黄道周楷书之奇。

剖析黄道周楷书奇的效果,最重要的当然是缘于他的用笔与结体之法,尤其是缘于他的用笔和结体重要方法之一的隶意表现形式的运用。楷书隶意表现形式,在魏晋和北朝时期的楷书作品中运用频繁,到了隋唐之时则日趋减少,而宋元时期则极少出现。在明代楷书大家中,如祝允明、文徵明、王宠、王铎等在楷书表现观念上极少推崇隶意,唯独黄道周在楷书表现理念上钟情隶意,并在楷书书法创作中强力践行,因而黄道周的楷书作品散发着浓郁的隶味。尤其这种隶味在黄道周强烈艺术个性的融合下,与明代其他楷书大家的表现形式相比,当然会呈现出一种“奇景”“奇纵”“奇趣”和“奇伟”特征,因而颇显奇崛的艺术效果了。在黄道周楷书的艺术表现中,每一隶意笔法的精意展露,每一隶意偏旁字法的闪亮呈现,在与其他典型的楷书表现形式的视觉对比中,也自然而然能够获得奇特突出的审美内蕴。因此,黄道周楷书因隶意表现形式而获得的奇崛审美意蕴,既来自于书法史书家间的外部比较中,也来自于黄道周楷书整体表现形式的内部对比中。

(三)对艺术审美个性的表现和强化

《明史·黄道周列传》载:“道周以文章风节高天下,严冷方刚,不谐流俗。”[3](P13)黄道周“严冷方刚,不谐流俗”的强烈个性,不但呈现在他的人生经历中,而且呈现在他的书法理论和实践中。前面所引的黄道周楷书理论“楷法初带八分,以章草《急就》中端的者为准”等,他在楷法师承理论中与众不同地将隶书笔意作为重点的寻求对象,这可以说是他“严冷方刚,不谐流俗”的强烈个性在书法理论中的体现。这种在楷书表现技巧中融入隶书意味的艺术形式,以黄道周特有的个性审美内涵在他的楷书创作实践中凸显出来。

徐利明分析黄道周的书法说:“我说黄道周的书法‘生拗横肆’,此也正是其倔强刚直而不愿随流俗沉浮的气质个性的艺术化显示。”[10](P424)少石在赏析黄道周楷书作品《张溥墓志铭》也说:“我们从《张溥墓志铭》的楷书中可以看出,其骨格苍老劲健,体态峭厉方刚,神韵严冷奇绝,的确同他的刚毅、耿直的秉性相一致。”[11](P1041-1042)

徐利明与少石的理论观点带有较多的一致性。黄道周书法风格中的“生拗横肆”“严冷奇绝”,的确是他的“倔强刚直而不愿随流俗沉浮的气质个性的艺术化显示”。至于“生拗”至于“横肆”,而“严冷”又至于“奇绝”,也可以说是黄道周楷书隶意表现所拥有的个性审美内涵。在他楷书笔法中经常出现的草隶上挑笔法、隶书含蓄的磔法等,在他楷书偏旁中时常出现的隶书特有的偏旁,在他楷书结构中常常出现的隶书特有的结构,甚至是小篆、金文、甲骨文等古文特有的字法等,所有这一些当然是他“严冷方刚,不谐流俗”的强烈个性在楷书隶意表现形式中的物化。而且,这种从笔法、偏旁到结字的系列性的隶意表现形式,在展现黄道周楷书“生拗”“严冷”等艺术审美个性的同时,也是对其楷书艺术审美个性的一种有力的强化。

在中国书法史上,有不少大家在楷书创作上表现出较为浓厚的隶书意味,如魏晋时期的钟繇、唐代欧阳询和褚遂良等已有这方面的倾向。钟繇楷书作品中拥有很多的隶书表现意味,那是由于钟繇楷书刚刚从汉代隶书演变而来,自然而然留存有浓厚的隶书意味;欧阳询与褚遂良楷书作品带有较多隶意,应该是个人书法艺术创作审美倾向所致。然而,无论是钟繇还是欧阳询、褚遂良等人,他们有关楷书隶意的表现往往运用于笔法上,很少运用于富有隶书特征的偏旁和字法上,因而,他们在楷书隶意表现上很难做到全方位与系统性的效果。

黄道周在楷书理论上非常重视隶意表现研究,所以,黄道周的楷书隶意表现是一种自觉的艺术观念追求。他在楷书隶意的表现上不但注重笔法的运用,而且注重富有隶书特征的偏旁字法的运用,因而,黄道周的楷书隶意表现从笔法、偏旁到字法都完整具备,其楷书隶意表现形式具有全方位、系统性的特点。黄道周的楷书隶意表现形式运用,不但极大地丰富了自己楷书创作的审美内涵,而且有力地强化了自己楷书创作的艺术审美个性。因此,黄道周楷书隶意表现形式的运用,不但使他的楷书作品因拥有极高的艺术审美价值而矗立于中国书法史一流作品之林,而且启发和影响了具有相同创作审美倾向的王铎、傅山等书法大家的楷书创作。黄道周在楷书中的隶意表现形式运用又推广到行草书的书法创作中,其楷书及行草书的隶意表现形式运用广泛地影响着当代书坛的书法创作,推动并促成当代书法名家潘天寿、沙孟海、来楚生等书法艺术风格的形成。