闽南语吟诵与琴歌吟唱对比

——以白居易《长相思》为例

魏 琳

(闽南师范大学艺术学院,福建 漳州 363000)

自唐代两次中原移民入闽之后,河洛人带来了大量优秀的中原文化,闽南地区开始崇尚儒学、重视文教,古代诗文吟诵之风兴起。在闽南文化腹地,一千多年来人们一直使用闽南语的文读音来吟诵古典诗文,由于闽南地区地处东南边陲,交通较为不便,传统文化和观念得到了较完整的保留,闽南方言也在历史的发展进程中变化相对缓慢,保留了更多的古汉语成分,素有“古汉语活化石”[1](P1012)之称。用保留古汉语语音元素的闽南语文读音来吟诵古代诗文,能更好地传达古诗文古朴典雅的审美意境和韵味。

琴歌,又称弦歌,即抚琴而歌,是诗词与音乐相融合为一体的一种艺术表现形式,也是中国传统儒家通过音乐表达礼乐思想的主要方式。琴歌的起源无从考证,早在四千多年前的尧舜禹时期,琴歌就曾作为天人沟通的礼器存在,如据《左传》载:“君子之近琴瑟,以仪节也,非以滔心也。”[2](P1108)又据《新语·无为》曰:“道莫大于无为,行莫大于谨敬。何以言之?昔虞舜治天下,弹五弦之琴,歌《南风》之诗,寂若无治国之意,漠若无忧民之心,然而天下大治。”[3](P91)琴歌历史悠久,深深植根于我国古代民族音乐文化中。它同诗词吟诵之间既紧密联系,又有所不同。

一、闽南语吟诵与琴歌吟唱的关系

在《现代汉语词典》中,将“吟诵”解释为“吟咏诵读”。而“吟咏”解释为“有节奏有韵调地诵读(诗文)”[4]1563;而所谓“诵读”,又解释为“念(诗文)”[4](P1245)。可见“吟诵”的对象为诗文。据考证,吟诵艺术在我国已有数千年的历史,是典型的非物质文化遗产。据文献记载,诗词吟诵常以“吟”或“诵”出现在古诗文中,从《周礼·春官·大司乐》的“以乐语教国子,兴、道、讽、诵、言、语”[5](P145)。可知吟诵早在周朝已经作为国家培养人才的重要内容之一。几千年来,吟诵作为中国、日本、韩国等汉文化圈中对汉语诗文的传统诵读方式,也是古今中国人进行诗文的学习、欣赏和创作时有效的辅助方法。古代的诗词文赋,大部分是通过吟诵的方式进行创作的,在学习古代诗文时通过吟诵能更好地理解和体会内在的精神内涵和审美韵味。吟诵在中国古代文化中曾起到过重要的社会作用,有着重大文化价值。因而,作为诗文学习创作的传承方式之一,吟诵艺术流传至今,是古代汉语诗文之活态。

《福建省志·方言志》中提到:“唐代两次大批入闽汉人,都以河南中州人为主体,当年的中州汉语,正是形成闽方言的最重要的基础成分。这个基础,既有东晋时期中原人士保留的上古雅言成分,又有唐代洛下正音(《广韵》为代表)的中古汉民族标准语成分。”[6](P4)唐朝初年,陈元光首任漳州刺史,设置“唐化里,大力推行教化,倡导文化”。且有“陈氏父子坚持以正统强势的中原文化来教化东南边陲的民众,尤其是倡导用唐代中原话音(即中古通语河洛话)进行经典诗文的诵读与吟咏,在传播儒学文化的同时,开创了具有鲜明区域特色的经典诗文美读传统”[1](P1008)。南宋绍熙元年,理学宗师朱熹任漳州知府,创办了龙江书院、华普书院等十余所书院,他融汇了儒学、佛学以及中国的道家学说,提出了全民教育目标及体系,确立了儒家文化的道统地位,为闽南文学的发展培养了大批人才。漳州作为朱熹过化之地,朱熹治漳虽时间不长,却对当地的文教产生了深远影响,漳州理学世家传人熟谙诗文吟诵之法,绵延千年。

孔子酷爱古琴,晚年曾整理夏、商、周时期音乐辑成中国最早的诗歌总集《诗经》,并且《史记·孔子世家》中云:“三百五篇皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。”[7](P1936)可见《诗经》是一套古代琴歌总集。魏晋南北朝时期的相和歌、隋唐时期的清乐,古琴都是重要的伴奏乐器。唐宋以前由于记谱法的不成熟,没有留下琴谱,宋代姜夔的《白石道人歌曲》是现存少有的宋词乐谱。明清以后的琴人们多重视琴曲的弹奏,一度忽略甚至否定琴歌演唱这一艺术形式,琴歌自此日趋衰落。如今许多琴歌曲谱已失传,现存的曲谱只是古代琴歌文化中极小的一部分。这些琴歌数量虽然较少,但却是古代音乐文化的重要组成部分,也是中国古代声乐文化的遗存,数千年来记录着古代文人的思想、文化、语言、音调和情感,它们不仅从侧面展示了中国古琴艺术数千年来的发展历程,更精准地记录和展现了中国古代文人丰富的内心世界和文化内涵。

(一)吟唱来源于吟诵

闽南语古典诗文吟诵自陈元光治漳以来就使用读书音,也叫文读音,自朱熹知漳后为使得闽南语诗文吟诵更加和谐押韵,多使用“叶音”,其与闽南语白话有着明显的不同。经历了唐宋以来的一千多年的时间,由于朝代更替和人口迁移等因素,闽南语白话已经发生了一些改变,而闽南语吟诵往往通过古代书院、私塾等途径进行传播,变化相对较小,现代闽南语使用的文读音与唐韵中所标注的部分语音依然十分相近。因此,闽南语吟诵是古代读书人吟诗写作的活态传承,千百年来的中原古汉语语音在闽南地区得到了保留。

琴歌作为一种综合性的音乐形式,是建立在字音基础上进行的歌曲创作,其来源于吟诵,又不同于吟诵。琴歌专家查阜西先生在谈琴歌与吟诵的关系时谈到了“乡谈折字”,此处的“乡谈”指的是方言,所谓“乡谈折字”指的是在演唱琴歌时用纯正的方言,把琴歌歌词中每一个字的“四呼开合”和“四声阴阳”结合起来,折转到所唱的谱音上去,也就是中国声乐作品演唱中经常提到的“依字行腔”。所谓“依字行腔”指的是唱腔曲调的运用必须与唱词的字音、字调相吻合,准确地明其字、示其情、确其意,赋予歌唱作品更准确的表达,让听众更好地理解歌词意思,查阜西先生认为琴歌吟唱的“折字”就来自于方言语音。

(二)琴歌通过音乐赋予吟诵更深层次的表达

琴歌与吟诵最大的不同在于琴歌一定是倚琴而歌,而吟诵无需伴奏乐器,二者虽然都以人声作为载体,具有一定的音乐性,但形式不同。琴歌中的人声演唱与古琴弹奏二者相辅相成,对诗词的意境进行旋律、节奏上的渲染,又通过人声委婉细腻的唱腔,依据琴曲的弹奏手法和声音效果赋予诗词作品不同于吟诵的表达,能更好地表达韵味。古诗词的吟诵一般遵循平长仄短、依字行腔、文读语音等规则,还有一定的气沉丹田、吐字发声的腔音唱法,这其中依字行腔、气沉丹田正是琴歌演唱的基础。虽然吟诵更多的被古代私塾作为传道授业的教学工具、和文人雅士自娱自乐的方式,但其吟诵规则与琴歌有着千丝万缕的联系,琴歌通过古琴的弹奏、琴人的演唱等音乐形式在尊重诗词格律、吟诵规则的基础上,更兼具一定的表演效果。

“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中,而形于言,言之不足故嗟叹之。嗟叹之不足,故永歌之。永歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也”[8](P15)。古人认为诗是人类情感意志的一种表达方式,当语言不足以表达内心激动的情绪时,歌与舞是更为强烈的表现形式。因此可以认为,琴歌是对吟诵更深层次的理解和表达。

二、《长相思》的闽南语吟诵调和琴歌谱对比

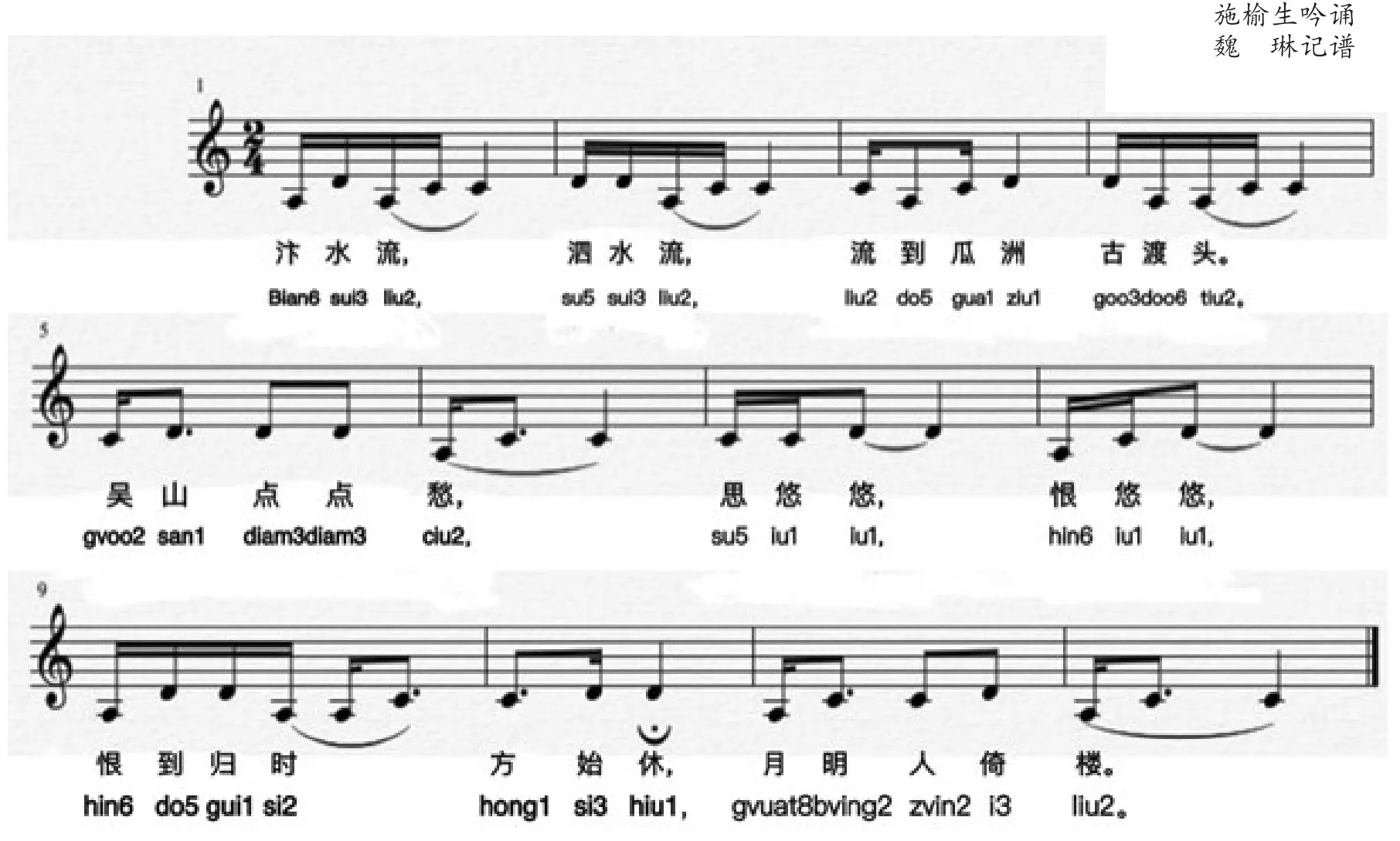

(一)施榆生的《长相思》闽南语吟诵谱

施榆生,是闽南语吟诵特别是漳州方音诗词吟诵的专家。图1是笔者对施榆生先生于2009年10月13日晚在“吟诵经典、爱我中华——中华吟诵周”大型文化活动中吟诵的《长相思》所作的记谱。

谱例1施榆生《长相思》闽南语吟诵谱

《长相思》原为散板,是典型的五言绝句,吟诵时主要以四二拍为主。吟诵调全曲分为:“汴水流,泗水流”“流到瓜州古渡头”“吴山点点愁”“思悠悠,恨悠悠”“恨到归时方始休”“月明人倚楼”六个乐句,全曲只有6、1、2三个音,除了第四、第五两个乐句之外,其它乐句都结束在1上,本曲应属于宫调式。吟诵谱音域不宽,在四度以内,全曲风格悲郁深沉、有苍凉感。这首词写的是一位闺妇倚楼凝望时,对出门在外的丈夫的深切思念之情。她的思念随着汴水、泗水的涌动,一直流到长江口的古渡头。群山点点间,勾起心中的无限愁思与憾恨,这相思愁绪只有等到丈夫归家那一刻才能停止。“本词系双调,上下片各三平韵,一叠韵。韵属平水韵‘尤’部,用闽南方言吟咏时,押韵字中的‘头’‘楼’应采用叶音读法,分别读为‘tiu’‘liu’;下片首句‘思悠悠’的‘思’应破读为去声,作名词‘心绪、愁思’义解”[1](P1028)。从谱例1可以看出,在闽南语吟诵《长相思》这首词时,所有的押韵都规整地归到了“iu”韵上。

“根据语言学家的研究,与普通话和多种汉语方言进行比较,闽南方言的文音系统跟中古汉语语音(唐音)最为接近”[1](P1012)。清代音韵学家钱大昕在关于上古声母的研究中提出“古无轻唇音说”和“古无舌上音说”,即上古声母中没有“f”,也没有现代汉语中的“zh、ch、sh、r”之类的卷舌音,这在闽南方言中可以找到大量确凿证据。如《长相思》中的“方”,闽南方言字头为“h”;而“水”“州”“山”“愁”“时”“始”“人”等字头,都为平舌的“s”“z”“c”。通过图1所注文读音可见,“月”字发成了现代汉语声调中没有的入声,“与中古的声调系统相比较,漳州方音既与平上去入四大调类完全吻合(普通话已失入声调类),又因平去入三声各分阴阳,上升自成一调,从而具有七个调类。这正是漳州方音吟诵古典诗词往往要比普通话来得和谐、入律的原因之一”[9]。

“唐代以来,中古汉语形成并盛行,《广韵》系统的官音成为科举考试的语音标准,其时闽南地区书院遍布,文教昌盛,儒士学子自然都将官音(即唐音)奉为读书正音之圭臬,于是形成了闽南方言的‘文音’”[1](P1010)。这类文读音通过吟诵的方式世代流传至今,因此,《长相思》的闽南语吟诵可以感受到中原古汉语音韵的原始风貌,闽南语多种声调的完整保留能更好地还原古代诗文抑扬顿挫的声音形象,再现古代诗文和谐鲜明的韵律之美。这里仅是对施榆生先生的某次吟诵进行记录,因吟诵没有固定的曲谱,在其他的场合中施榆生先生也曾吟诵过这首作品,节奏基本一致,但旋律略有不同。

(二)《长相思》的琴歌演唱谱

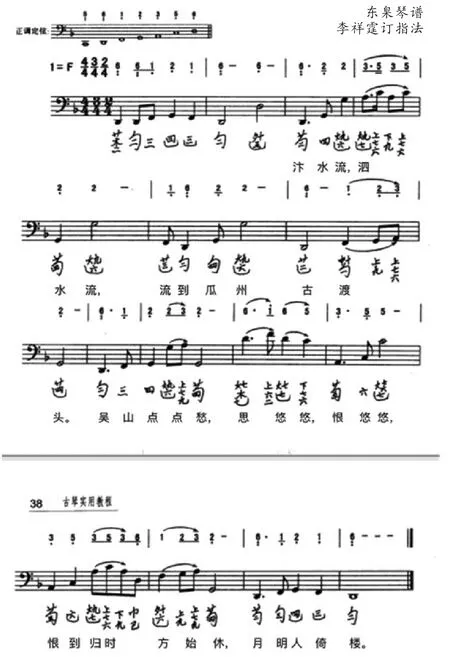

《长相思》(谱例2)一曲前后片共四句、三十六字,由1、2、3、5、6五个音构成,为典型的五声调式,最为稳定的音为6,因此此曲为羽调式,节奏为散板,为方便记录,古琴谱中没有标拍号,琴歌谱中以2/4和3/4的复合拍子记录曲调。心越禅师东渡日本后心中对故土的思念以古琴独特的演奏手法加以润色,使琴曲具有独特的东方韵味,在歌唱中宜将琴曲弹奏的风格韵味结合进行演唱。

谱例2《长相思》琴歌谱[10](P37-38)

中国古代流传下来的琴歌谱因为年代久远已所剩不多,两千多年的琴歌史至今保存下来的最早的琴歌谱是宋代姜夔的《古怨》,在此之前的琴歌谱已无迹可寻,实为可惜,这是中国琴歌文化的重大损失。因此,现存的古代琴歌谱显得尤为重要,其历史价值与文化价值不言而喻。《长相思》就是少数遗留下来的古代琴歌,具有重要的音乐价值,此曲虽短小精悍,看似简单,但要演唱出其韵味,在不破坏琴曲原本的意境的同时,也需要进行适当的二度创作,演唱时需注意控制好曲调哀而不怨、隐而不发的格调。

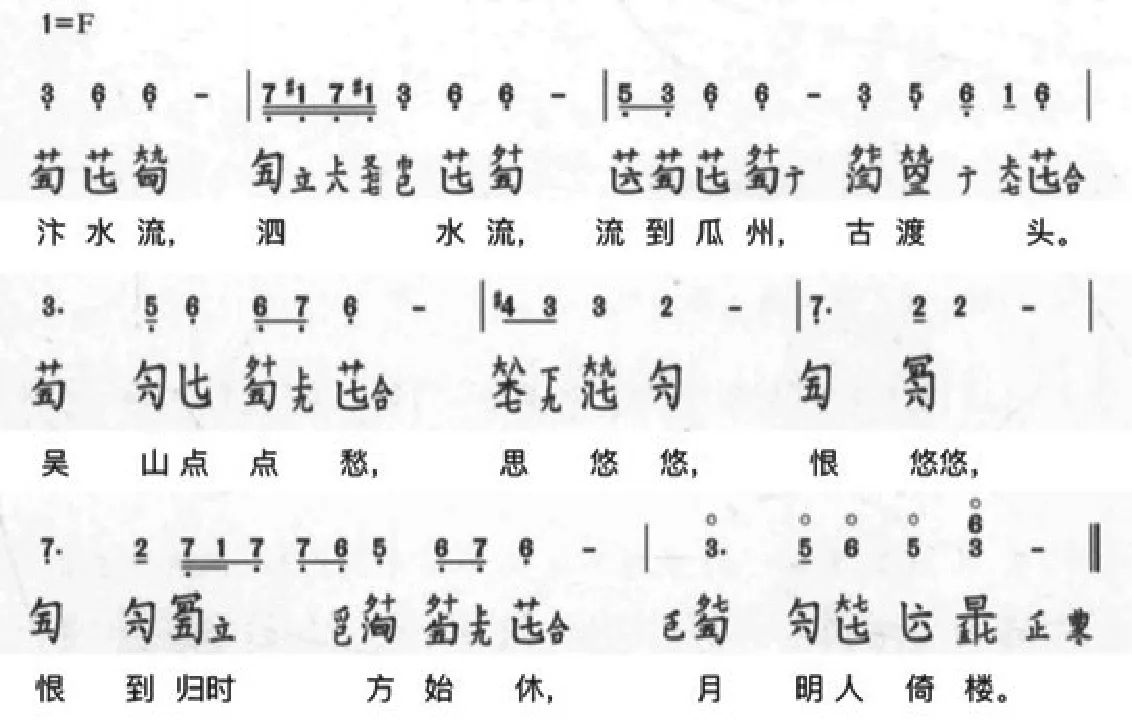

由于《长相思》首先是一首琴曲(谱例3),经过与图2对比发现,琴歌演唱谱对古琴谱的曲调和节奏做了略微的修改,可以推断出对古琴谱进行演唱时会根据词意与字音进行二度创作,开头的第一句在演唱时要根据前奏中古琴引出的曲调韵味,把思念唱成蜿蜒曲折的河流中的一滴水,随着水流流到瓜洲古渡头,“汴水流”与“流到瓜洲”两个小节略为停顿,唱“泗水流”与“古渡头”又较为连贯,做出不同的艺术处理,让对比更加鲜明,也更贴合古琴弹奏所表达的意境;“吴山点点愁”中的“点点”二字可以作藕断丝连的处理,把隐而不发的思念之情表达出来;“思悠悠”中的“思”字拉长,整句做连贯性的线条处理,“恨悠悠”一句的“恨”与“悠悠”三字声断气不断,让相思与憾恨之情糅合在一起,直到“归时方始休”与“月明人倚楼”中的“月”做擞音处理,“人”“倚”前依现代汉语发音进行前倚音的演唱处理。整首作品在琴曲与歌词和二度创作下相得益彰,烘托出一幅“伊人倚楼等郎君”暗自神伤的画面。

谱例3《长相思》古琴谱

(三)《长相思》闽南语吟诵与琴歌演唱的相同之处

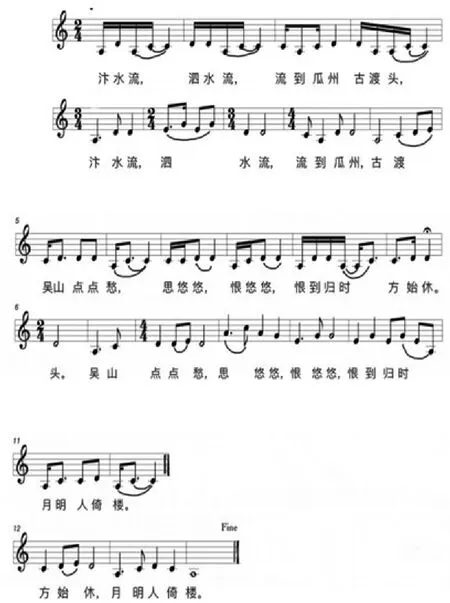

通过谱例4对《长相思》的闽南语吟诵谱与琴歌谱放在一起进行对比,上行为琴歌曲调,下行为吟诵调,以便更直观地看出二者的区别与联系。

首先,诗词吟诵和琴歌演唱都以人声为载体并具有音乐性。自古诗歌一体,在诗词艺术发展的过程中,吟诵与琴歌的先后关系应该是先有吟诵然后出现了琴歌,无论诗词吟诵或琴歌吟唱,都以人声作为载体对诗词文学的表达方式。吟诵是依照诗词的音调、平仄关系和所表达的意境等创作出来的即兴的表现方式,而琴歌是在吟诵的基础上进行音乐的渲染和艺术的处理,通过人声进行表达的艺术形式。从图4可以看出,无论是吟诵还是琴歌,都具有旋律性、节奏性、歌唱性等音乐特征,二者皆具有音乐性。《长相思》的吟诵记谱虽只有简单的三个音,但依闽南语文读音的字音变化,整首词吟诵起来充满了古风古韵,略有些古琴曲的格调,因此,二者有一定的关联性。

其次,诗词吟诵与琴歌演唱在节奏、旋律上具有相似性。从图4可以看出,琴歌谱较为自由,节奏为散板。为方便记谱,采用2/4、3/4、4/4的组合拍子进行记录,琴歌节奏略慢于吟诵,并拉长了某些字的时值。古代琴谱没有标明具体的节奏节拍,只在特别需要拖长的地方才会予以注明,同吟诵调一样,大部分都依靠师徒间的口传心授进行传承,富有即兴性。《长相思》吟诵调和吟唱谱在字的长短上也有很多相似之处:如“流到瓜洲”“点点愁”“恨悠悠”“恨到归时方始休”都有相似的节奏型。从图4的旋律上看,吟诵与琴谱都以羽音la开头,无fa、si等变音,图中除了“泗”“古渡头”“思悠悠”“月明人倚楼“之外的旋律线条基本一致。值得一提的是,闽南语不管在语音语调上都与普通话有很大区别,但具有大量中古音元素的闽南语吟诵与古琴谱的节奏、旋律走向竟有许多相似之处。

谱例4《长相思》闽南语吟诵谱与琴歌谱对比

最后,闽南语吟诵同琴歌演唱都遵循依字行腔的原则。无论是吟诵还是歌唱的吐字发声,都是建立在依字行腔的基础上的,在用现代汉语吟唱《长相思》的过程中“流”“泗”“愁”“楼”都同闽南语吟诵一样都做前倚音的演唱处理;在“月”字的演唱上,普通话无入声,但在今人的传唱中,把“月”字用很短的时值短促地唱出了闽南语语音中所保留的入声,这说明琴歌的演唱在传承过程中,对其产生时代的部分语音所作的保留,在潜移默化中流传了下来,也可间接看出琴歌与保留大量中古音韵的闽南语之间千丝万缕的联系。

总之,传统吟诵与琴歌演唱二者在诗词与旋律相互关系上都能做到互为依托,在意境上保持高度一致,达到声情并茂的效果。无论在《长相思》的闽南语吟诵抑或是琴歌吟唱时,都倾诉了浓浓的相思之情。

(四)《长相思》闽南语吟诵与琴歌演唱的不同之处

首先,功能性不同。传统吟诵是古代文人雅士学习、欣赏、创作、推敲诗词的工具,具有师承关系,同一个人对同一首诗词的吟诵也会因为对作品的理解而有所不同。吟诵曲调多有不同,不同的老师对同一作品的吟诵音调也不同,如施榆生先生在其他场合对《长相思》的吟诵在曲调或节奏上也有细微的不同,吟诵旋律一般有感而发,较随意。闽南语有固定的音调,具有一定的吟诵规则,吟诵者可以依据字音、平仄押韵进行吟诵,并且会因不同阶段同一个人对作品的不同理解,而有些许不同,吟诵更多地用来自娱自乐,很少进行舞台上的表演。

琴歌演唱是以古琴为伴奏乐器的古代艺术歌曲,在古琴的弹唱中,通过音乐赋予诗词更深层次的意境,由于古琴音量不大,更注重抒发感情,因此琴歌在古代常为文人自娱自乐、陶冶情操的艺术形式,偶尔也兼具表演功能。随着唐宋后记谱法逐渐成熟,古代琴歌旋律曲调以及古琴的弹奏方法都得以传承下来,琴谱赋予琴歌穿越时空的生命力,后多被今人用来进行舞台上的表演。

其次,侧重点不同。如谱例4所示,闽南语吟诵的《长相思》同琴歌谱《长相思》一样,都可以用音符和节拍进行记谱,表现了吟诵的音乐性,但传统吟诵主要以突出声调的高低平仄为原则,节奏和音高并非一成不变,传统吟诵一般在诗词读音的基础上进行。闽南语分布较广,常有“十里不同音”之说,除了常见的“漳州音”“泉州音”和“厦门音”之外,每个县、甚至每个乡镇的口音都会略有不同,因此,闽南语吟诵因地域不同会出现字音的差异。图1吟诵曲调就以漳州音为基础进行吟诵,全曲只由三个音组成,音与音之间的行进以诗词的声调走向为基础。

琴歌的演唱一般都有谱可依,虽古琴谱中没有明确地标明装饰音和节奏、时值,但经后人译谱和演绎,就有了较固定的旋律节奏,如谱例3古代琴谱中并未出现倚音和附点音符,而图2琴歌谱经世人传唱在古琴谱的基础上依古琴弹奏技法、韵味加上了一些装饰音,演唱效果与琴谱有较明显不同。且“倚声填词”是琴歌的创作方式之一,歌者的二度创作也会在这一原则上进行演唱。吟诵注重的是诗词的音律,琴歌演唱更注重古琴的音乐性和意境的渲染,二者不尽相同。

通过《长相思》的闽南语吟诵谱和琴歌谱的对比,不难发现,二者有许多相同之处,也各有特色,吟唱与吟诵虽都为诗词的表现形式,其侧重点不同,效果和意境也不同。

把闽南语吟诵调与琴歌旋律相结合对《长相思》这首琴歌进行演唱,从音乐上丰富了吟诵调较为固定和单调的旋律线条,加强了吟诵调的音乐性,或高或低的旋律使《长相思》所表达的相思之情的线条更为凄婉动人;闽南语对中古音调相对完整的保留,从语言上增添了古风古韵,把听众的思绪拉回词曲所处的时代,参考闽南方言吟诵的音节、读音,使得琴歌相较现代普通话演唱的声调更加抑扬顿挫,韵味更为古朴。

由于年代相隔久远,我们无法完全还原古代闽南语吟诵的语音语调,只能通过现存书籍史料或吟诵传人进行学习和追溯。可以确定的是,闽南语吟诵和古琴演奏都曾真真切切地存在于闽南地区,古人常把琴棋书画称为“雅人四好”,在古代是衡量一个人是否有才华的标准,琴歌吟唱曾经与闽南语吟诵一样作为古代诗词文化的表现形式之一而存在。据古籍记载,朱熹强调音乐的教化作用,在《朱文公文集》《朱子语类》中有不少与音乐相关的著述,并写下《琴律说》《声律辨》等琴律学的文章,相传古琴曲《碧涧流泉》《月坡》《水清吟》就为朱熹所作,朱熹也曾撰写琴歌歌词《招引》与《反招引》,其知漳时间虽短,却对漳州的文化、教育方面产生深远影响。明清时期,闽南地区出现了古琴家林仁和琴学家苏瑞桢等,后来古琴文化还随郑成功进入台湾。如今,在闽南地区和海峡对岸的台湾地区,在庙堂、宗祠、民居和器用中屡见古琴形象,还能见到壁画、木雕、石雕上一些与古琴有关的故事,这一切呈现出闽南人对古琴的敬仰是一种古代遗风,其影响深入民间,传承有序,源远流长。

通过保留大量唐宋中古音调的闽南方言来进行琴歌的演唱,能够从语言上更接近于琴歌在其鼎盛时期的演唱效果。自古诗乐不分家,大部分琴歌都是通过倚声填词的方式所创作,从古代琴歌谱中,也可以更好地探索与中古音调相近的闽南语吟诵音调的运用,二者相辅相成。因此,用闽南语吟诵对古代琴歌进行吟唱,有一定的现实意义。