[侵|X]词汇构式的历时演变

陈练军

(闽南师范大学文学院,福建 漳州 363000)

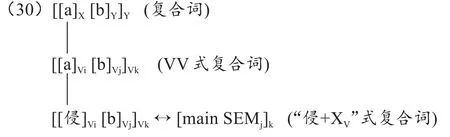

汉语复音化的主要演变途径是由短语凝固成复合词,即发生词汇化。这种研究视角重点关注的是线性组合经过频繁使用,形成组块,从而凝固成复合词,可看作是基于组合的词汇演变研究,可参见董秀芳[1]、丁喜霞[2]、陈宝勤[3]等的相关研究。也有研究者注意到,中古以来出现了不少同素复音词,如“~作(织作、耕作、田作、造作、制作)”“~略(才略、资略、干略、风略、勇略)”[4]“~工(画工、相工、屠工、乐工、玉工)”[5]等,其中很多复合词在前代文献中未出现组合成词的演变过程,被认为是基于聚合关系而类推成词的。至于如何类推成词,以往的研究提到了词法模式[5][6][7]。近年来,又有学者运用构式理论来探讨汉语聚合成词的问题,共时的研究如孟凯对现代汉语“X+N役事”致使复合词的研究[8]、杨黎黎对“免X”“难X”的研究[9],历时的研究如褚俊海对“美轮美奂”的研究[10]等。总体说来,从历时角度探讨汉语聚合成词的研究相对较少,下文将借鉴Traugott&Trousdale[11]、Booij[12]和Hüning&Booij[13]对词汇构式的研究思路,以[侵|X]①“侵+X”表示复合词的结构形式,[侵|X]表示词汇构成。为例,从构式化(constructionalization)视角探讨汉语词汇构式的历时演变问题,论及微构式的构式化、子图式的构式化,并从词汇加工的角度阐释“侵”的语素化问题。

一、“侵”相关微构式的构式化

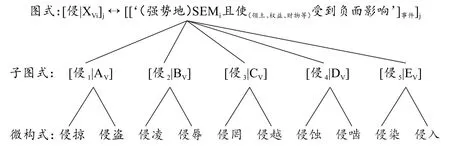

多种汉语历史辞书对“侵”的义项归纳差异较大,我们着重讨论与现代汉语中“侵入”义相关、且存在明显的语义引申关系的五个义位:1.侵犯;侵占(记作“侵1”);2.欺凌;逼迫(“侵2”);3.行事超出特定的范围、职权或限度(“侵3”);4.侵蚀,逐渐地损坏(“侵4”);5.侵入,谓一物进入他物中或他物上(“侵5”)。

先秦“侵”以单音词用法为主,战国时期开始复音化,现代汉语中“侵”已演变为复合词中的构词语素。我们已讨论过“侵”语素化时的句法变化和语素义的变异[14]。经进一步研究,我们认为“侵”从自由词到黏着性构词语素的变化是在更高一级的词汇构式[侵|X]中发生的,汉语史上很多“侵+X”式复合词是基于词汇构式类推成词的。先看[侵|X]微构式(microconstruction)的构式化。

[侵|X]微构式的构式化在以往的研究中称之为词汇化,即由复音短语凝固为复合词,最初的两个单音词在构式网络中是两个节点,之后变成了新的形义匹配体,产生了新的节点(即新复合词)。下文以“侵1”由短语到复合词的演变为例。

先看“侵1掠”的历时发展。“侵1掠”在《左传》中已见(例1),战国以来逐渐凝固成词。“侵1掠”凝固为复合词之后,并没有完全删除词内组合成分之间的边界,词内成分间的可分析性强,语义透明度也较高。但由于使用频率高,人们逐渐将其规约化为一个词,动词的动性也已有所减弱。

(1)庚辰,赦郑囚,皆礼而归之,纳斥候,禁侵掠。(《左传·成公十一年》)

(2)先时中山负齐之强兵,侵掠吾地,系累吾民,引水围镐,非社稷之神灵,即镐几不守。(《战国策·赵策二》)

(3)而胡、貉数侵掠,独占辰星,辰星出入躁疾,常主夷狄:其大经也。(《史记·天官书》)

自战国以来,“侵1”便可与“侵犯;侵占”义的单音动词组合。随着汉语复音化的进程,“侵1”可与更多的“侵犯;侵占”义单音动词凝合成词。西汉至隋,这类复合词微构式主要有侵入、侵斥、侵叛、侵害、侵掠、侵驱、侵略、侵盗、侵寇、侵轶、侵犯、侵扰、侵削、侵窃、侵夺、侵据、侵冒、侵牟、侵枉等。中古以来,由于“侵1+AV”式复合词的使用频率增加①A与后文的B、C、D、E表示与“侵”组合的另一单音词素,A不表示形容词,单引号内是语义解释。,人们基于汉语并列复合词图式[[[a]x[b]y]j↔[ab]j],概括出“侵1”的词法图式(4),用来构造[侵1+AV]式复合词,这就是“侵1”的微构式构式化。②(4)中a表示图式,b表示基于图式形成的复合词,c列举b中复合词的相应书证。

(4)a.[[侵1|AVi]Vj↔[[‘侵犯(占)且SEMi(疆土、政权、财物等)’]事件j]]

侵掠 侵扰 侵略

b.“侵掠”‘侵犯掠夺’

“侵扰”‘侵犯骚扰’

“侵略”‘侵犯掠取’

c.今匈奴嫚侮侵掠,至不敬也,为天下患,至亡已也,而汉岁致金絮采缯以奉之。(《汉书·贾谊传》)

及王恢设谋马邑,匈奴绝和亲,侵扰北边,兵连而不解。(《史记·平准书》)

齐安、竟陵郡接魏界,多盗贼,景移书告示,魏即焚坞戍保境,不复侵略。(《南史·梁吴平侯景传》)

(4a)是从“侵1”的既有复合词中归纳出来的,规定了“侵1”各个复合词项可预测的属性,也规定了构造类似新词的方法。(4a)是个能产的子图式,在A这一语义槽(semantic niche)内,可嵌入多个“侵犯;侵占”义单音词素。我们注意到不少中古出现的双音词,使用频率很低,上古没有出现相应的双音组合,中古之后也不见相关用例,其形义的匹配完全合乎子图式(4a)的要求,由此我们认为这些词是基于图式(4a)类推而来,它们的词汇化程度不高。在近代汉语之后,随着图式(4a)能产性的减弱,这类复合词也终被废弃不用,如侵降、侵驱、侵虞、侵灭、侵没、侵收、侵沮、侵败、侵蔑、侵蟊、侵践、侵蔽、侵伤、侵残、侵割、侵杀、侵恣、侵剥、侵毁、侵愁等。

“侵2”在中古也发生了与“侵1”类似的变化,双音的微构式逐步构式化,尽管微构式的语义透明度高,复合词词内成分的组合性高,但随着类频率与例频率的增高,也抽象出相应的子图式(5a)。“侵2”在中古形成的复合词微构式有侵犯、侵凌、侵欺、侵抄、侵迫、侵刻、侵虐、侵侮、侵冒、侵辱、侵冤、侵暴、侵偪、侵媟、侵怨等,[侵2|BV]的词法图式为(5a)。

(5)a.[[侵2|BVi]j↔[[‘欺凌并SEMi(人格、权益等)’]事件j]]

b.“侵欺”‘侵害欺凌’

“侵凌”‘侵犯欺凌’

c.世有二事,以自侵欺。(东汉·昙果共康孟详译《中本起经》)

老生不仁,侵陵贞淑,原其强暴,便可戮之。(《魏书·列女传·泾州贞女兕先氏》)

“侵3”的“侵臣”“侵主”“侵官”等非并列复合词先秦已见,数量很少。中古以来形成的并列式复合词不多,有侵罔、侵滥、侵使、侵越、侵轶、侵与、侵预、侵借等。[侵3|CV]的词法图式为(6a),构词力不强,复合词的固化程度不高,类频率与例频率都不高。

(6)a.[[侵3|CVi]j↔[[‘越权并SEMi(职权、制度等)’]事件j]]

b.“侵罔”‘擅权欺罔’

“侵越”‘越犯职权、法制等’

c.臣骄侵罔,阴阳失节,气感相动,害及身体。(《汉书·王嘉传》)

今则彝伦攸叙,庶政咸修,宜举规程,俾无侵越。(石敬瑭《更定铨选章程敕》,《全唐文》卷115)

“侵4”“侵5”的产生时代较晚,能产性不高,所构复合词也不多,其词法图式从略。

二、[侵|X]子图式的构式化

《汉语大字典》《汉语大词典》(下文简称《大词典》)中“侵”的义项都是十多个,但《现代汉语词典》对“侵”的释义只有两个义项,即“侵入”和“接近(天明)”,该如何来看待这种变化呢?可能的解释是,本文归纳的“侵1”“侵2”“侵3”“侵4”“侵5”所构复合词的子图式发生了构式化,形成了更为抽象的词法图式[侵|XV]。大致在中古后期至近代前期这段时间,“侵”的双音格局基本成型,基于词法图式产生了大量的双音词,双音模式成为“侵”复音化构词的缺省模式。随着“侵+XV”式复合词的使用增多,“侵+XV”的对象不区分疆土、财物、权益、人等,“侵1”“侵2”“侵3”“侵4”“侵5”的支配对象逐渐混同,动词的语义逐步融合,“侵+XV”的各个子图式逐步融合为更高一级的图式。复合词内的组构成分“侵”的语义泛化,变成可涵括之前多个义项的更抽象的意义,即“(强势地)SEMi且使(领土、权益、财物等)受到负面影响”。

以“侵犯”为例,在《史记》中已见,既指进犯边界、主权等(侵1),也指侵凌触犯(侵2),所涉对象包括疆土、主权、人口等。中古“侵犯”语义进一步泛化,所涉对象扩大至阴寒、精魅等。

(7)大至君辱失守,小乃侵犯削弱,遂执不移等哉!(《史记·律书》)

(8)丞相亦言灌夫通奸猾,侵细民,家累巨万,横恣颍川,凌轹宗室,侵犯骨肉,此所谓“枝大于本,胫大于股,不折必披”,丞相言亦是。(《史记·魏其武安侯列传》)

(9)今三公皆令色足恭,外厉内荏,以虚事上,无佐国之实,故清浊效而寒温不效也,是以阴寒侵犯消息。(《后汉书·郎顗襄楷列传》)

(10)或为鬼所冒犯,或为大山神之所轻凌,或为精魅所侵犯。(《抱朴子内篇》卷18“地真”)

唐代以来,“侵犯”除表“进犯边界”“侵凌触犯”外,还可表示“侵占”“侵害;损坏”等义,搭配范围扩大至财物、陵寝、苗稼、禾谷等具体实物。

(11)将出滏口,倍加约束,纤毫之物,不听侵犯。(《北史·齐本纪上》)

(12)今则狂盗公然,侵犯陵寝,(损坏)毁椟之罪,已坐首令,责师之义,固难矜宽。(杜牧《文举除睦州刺史制》,《全唐文》卷748)

(13)今缘改价卖盐〔二九〕,虑有别界分盐货递相侵犯,及将盐入城,诸色犯盐人,令下三司,依下项条流科断。(《旧五代史·食货志》)

(14)时年饥谷贵,人有生刈其稻者,晷见而避之,须去而出,既而自刈送与之。乡邻感愧,莫敢侵犯。(《晋书·孙晷传》)

(15)侵犯人苗稼则鞭打。(《祖堂集》卷17“福州西院和尚”)

元明之后,“侵犯”仍以进犯国土等用法为主,但表“侵凌触犯”义的用例非常少。元明以前,“侵犯”的行为主体基本都是人,元明开始,进犯主体可以是毒气等较虚物(侵5)。

(16)此疾非痈即疽;吾看方书,豆粉可以护心,毒气不能侵犯。快觅此物,安排与哥哥吃。(《水浒传》第64回)

现代汉语中,“侵犯”的主体可以是风沙、疾病,被“侵犯”的对象则扩大到自由、权利、威严、职权、利益、形象等抽象物,“侵”的语义是指“进犯”“侵占(侵1)”“侵凌(侵2)”还是“侵入(侵5)”已难以区分。

(17)譬之人身中气既足,疾病自无由侵犯,考之英德既如彼征之。(《出使法国大臣孙上政务处书》,《东方杂志》1904年第7期“内务”)

(18)但是他也主张一种限制,就是不能侵犯思想信仰的自由。(《新青年》第七卷四号“杜威博士讲演录”)

(19)为了维护自己的合法权利,更为了保护“三毛”,制止和防止“三毛”形象受到侵犯,为索赔提供依据,张乐平先生的亲属将“三毛”送到友联无形资产评估所进行评估。(赵兰英《“三毛”遭遇侵权始末》)

(20)这里人的生命不也一样,正因为有了风沙的侵犯,生命才格外地顽韧和绵长?(雷达《圣果》)

又如“侵入”,最初指越境进犯,搭配对象主要是表示边疆或政权的名词,起初尚未完全词汇化,如《史记·匈奴列传》:“其后汉方南诛两越,不击匈奴,匈奴亦不侵入边。”至魏晋南北朝时期,“侵入”的词汇化程度有所提升,搭配对象仍以表边疆或政权的名词为主,如《三国志·魏书·荀彧传》裴注:“昔袁绍侵入郊甸,战于官渡。”唐时“侵入”语义开始变化,已不限于军事力量越境进犯边疆或政权(“侵1入”),可指一物进入另一物,主语及宾语都可以是无生物,如有害物、邪气、秀色等(“侵5入”),如:

(21)世人心邪,愚迷造罪,口善心恶,贪嗔嫉妒谄佞我慢,侵入害物,自开众生知见。(惠能《坛经·机缘品》)

(22)镜里容颜好,秀色侵入春帐晓。(李从周《清平乐·美人娇小》)

(23)如人之身体虚弱者,邪气便能侵入。(李贤《天顺日录》)

再如“侵凌”在《墨子》中似已成词,《墨子·天志下》:“今天下之诸侯,将犹皆侵凌攻伐兼并,此为杀一不辜人者,数千万矣。”六朝后趋于凝固,多指侵凌国土、诸侯、百姓等;唐代亦可指被风雪、蝴蝶侵凌,宋代多用于指被疾病侵凌。“侵凌”沿用至现代。

(24)蕞尔西戎,蠢焉东向,侵凌关塞,摇荡边居。(《汉魏南北朝墓志汇编》)

(25)胡规比缘微效,遂委剧权,不能禁戢诸军,而敢侵凌百姓,辄生狂计,欲起乱阶,备见包藏,何堪委用。(朱晃《处置北面招讨使胡规扰民诏》,《全唐文》卷101)

(26)风虽强暴翻添思,雪欲侵凌更助香。(韩偓《梅花》,《全唐诗》卷680_25)

(27)深处最怜莺蹂践,懒时先被蝶侵凌。(杨巨源《和杜中丞西禅院看花》,《全唐诗》卷333_141)

(28)犹下绣帘遮定,不教风雨侵凌。(毛滂《清平乐·与诸君小酌,烛下见花,戏作一首》,《全宋词》)

(29)风波忧畏而虑已深,疾病侵凌而老亦至。(欧阳修《蔡州再乞致仕第三表》)

“侵犯”“侵入”“侵凌”等复合词搭配范围的扩大以及复合词的多义化,是实现[侵|XV]构式化之前的一系列构式性演变,是“侵+XV”式复合词形成新的形义匹配体之前在语义方面的变化。[侵|XV]子图式的构式化如图1所示。

图1 [侵|XV]子图式的构式化

图1表明,构式与复合词紧密联系,构式从复合词继承了核心成分的特点。这意味着词法图式支配次构式,次构式规定了词项小类所附属的或更具体的特性。次构式可看作是有关语义或某一特定词法模式能产性的局部概括。构式激发复合词的结构和语义,减少词库中形式—语义关系的任意性。[侵|XV]的出现,是对[侵1|AV]、[侵1|BV]等子图式更进一步地抽象和概括的结果,形成了新的形义匹配体。“侵”自先秦至唐宋,形-义匹配关系发生了变化:先秦“侵”为自由的单音词,唐宋以来“侵”成了黏着性的构词语素,其语法属性发生了变化;语义上,先秦“侵”可分立为多个区别明显的义位,在唐宋以来的“侵+XV”式复合词中,作为构词语素的“侵”表示“强势地使领土、权益、财物等受到负面影响”这种抽象意义,“侵”成为了新的形义匹配体,属于构式化现象。

[侵|XV]的个案研究阐释了Jackendoff[15]、Booij[12]所提出的层级性词库的思想。根据这一观点,词库由构式网络组成,构式网络包括不同层级的抽象,从非常抽象的图式到单个的词,都包括在其中。用Goldberg[16](P18)的话来说,就是“构式以下也都是构式”。复合词被认为是构式的例示,[侵|XV]式复合词可看作是更加概括的中古汉语VV复合词的例示。

三、[侵|X]词汇构式的类推性和能产性

合成词分析中广为争议的问题是,新合成词的形成是基于类推还是使用图式的结果(即该图式是基于已有同类复合词概括出来的)?如果是类推模式,现存词汇或同类词起着构造新词的范例作用;如果是基于规则或图式模式,新词是据抽象模式形成的。那么类推模式和图式模式是对立的还是可并存的呢?Pinker[17]、Tuggy[18](P89)都认为对于基于类推的解释与基于图式的解释是可以共存的,不必将它们看作是构词法中界限分明的两种交替形式。Booij[12](P89)也认同类推模式和图式模式并存的观点,认为采纳不同抽象程度的层级性词库的思想,其意义在于词库中的两点之间的关系不是非此即彼的关系,既包括基于单个样板词(model word)的类推性构词法,也包括基于抽象图式的构词法。图式的抽象程度可能有差异,并非所有语言使用者都做出同样的概括。图式是基于词汇知识,知识类型随不同说话者而有差异,所以说话者可能从各自的词汇知识所推导出的图式数量和类型也是会有差异的。

通过对[侵|X]构式的历时考察,可以看出,“侵+X”式复合词不是以某个复合词为模型类推而成的,它既涉及构词规则的类推模式,也涉及图式类推的模式。举例来说,自上古末期开始出现“侵+A”式复合词,早期的这类复合词主要基于汉语并列式构词规则成词的,如侵畔、侵伐、侵陵、侵掠、侵扰、侵犯、侵暴、侵驱、侵降、侵欺、侵逼、侵渎、侵辱、侵侮等。在中古时期又出现大量“侵+A”式复合词,这是基于已有的同类词逐渐抽象出[侵|A]图式,并据该图式进一步类推出新词。唐宋以来,[侵|A][侵|B][侵|C]等子图式进一步构式化,形成更抽象的[侵|X]图式,据该图式又类推出一些新词,如侵突、侵恣、侵并等。

长期以来,汉语学界把语义的特异性看作是判定复合词的重要标准。[侵|X]式复合词语义结构相对比较透明,是否可以看作是复合词?我们认为,有些结构尽管组合性(compositionality)强,但因其频繁出现,人们逐步将其看做一个整体存储在词库,也不妨将其判定为词,因为词汇化并不意味着复合词必定丧失语义的组合性[19]。

再来看看[侵|XV]构词能产性的历时变化。构式演变包括三个方面:图式性、能产性和组合性的变化。“侵”图式性的变化上文已有交待,组合性变化在[侵|XV]的演变中不明显,但能产性的变化很突出,也是影响“侵”历时演变的重要因素。

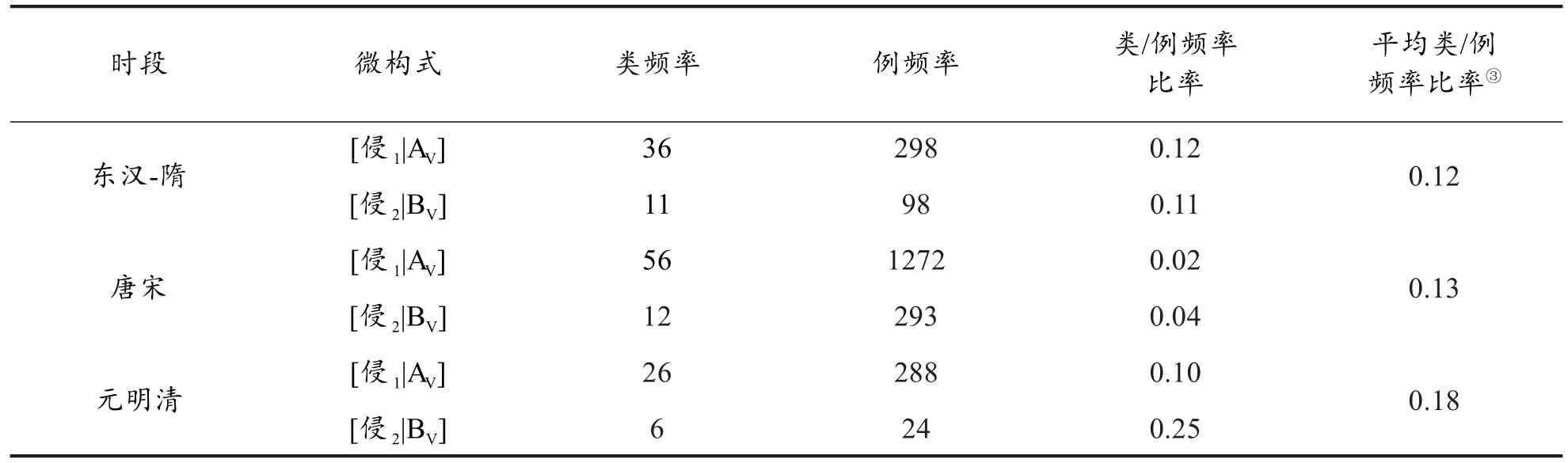

本文论及的“侵”的5个义位中,“侵1”“侵2”的能产性高,历时变化也很明显,其他义位的能产性不高,所以下文主要考察“侵1”“侵2”相关词汇构式的能产性变化。我们参考Trips[20]的研究方法,用类频率和例频率来描写[侵|XV]构词能产性的历时变化。①总体上“侵”所构双音词以并列式数量最多,且“侵”为前置语素居多,其他偏正式、动宾式很少,故本文仅讨论“侵”所构并列式“侵+XV”复合词的历时发展。为了定义新词,我们将《大词典》作为起始词库,确定所收录的“侵+XV”式复合词的始见时代,②如果现有语料证实《大词典》某一词条时代滞后,则据新证据改正该词条的始见时代。并将所有复合词放入语料库中检索,计算出“侵+XV”式复合词在不同时期类频率与例频率的比例(区别不同义项),由此考察[侵|XV]的能产性变化。

类频率与例频率的比率数值越高,说明能产性越高;反之,类频率与例频率的比率数值越高,则能产性越低。由表1可以看出,从东汉到唐宋,[侵+X]的能产性大幅升高,类/例频率比的平均值由0.12上升为0.03;唐宋到元明清,[侵+X]的能产性又大幅降低,类/例频率比的平均值由0.03下降为0.1,这完全符合我们的预期,也合乎汉语词汇复音化的一般走势。如果从表1来看,中古至唐宋,“侵1”的类频率由36变为56,“侵2”的变化则不明显。以“侵1”为例,如果以《大词典》为考察对象,以书证的始见时代作为新词产生的时代,得到的结果是:东汉-隋产生的新词数为28(入侵、贪侵、骄侵、侵斥、侵骇、侵寇、侵略、侵灭、侵叛、侵轶、侵用、侵淫、侵罔、侵蔽、侵剥、侵残、侵愁、侵毁、侵践、侵伤、侵枉、侵诬、侵耗、侵据、侵冒、侵窃、侵取、侵食、),唐宋产生的新词数为11(侵占、侵用、侵吞、侵噬、侵克、侵蠹、侵并、侵割、侵蟊、侵蔑、侵恣),元明清的新词数为6(侵并、侵没、侵匿、侵挪、侵收、侵沮)。相比较而言,两种考察方式得出的结果不一致。以语料库的结果来看,唐宋的类频率最高,以《大词典》来计算的话,则是魏晋南北朝时期出现的新词数最多。那到底那种统计方式更合乎实际呢?我们更倾向于后者,因为后者以辞书收录词条为检索词,再在语料库中检索,涉及的语料库更大,统计时只计算净增加的新词;而前者的统计数是累积型的,唐宋的56个类频率,是将唐宋之前出现的和唐宋新产生的统计在一起,且前者统计的语料样本比前者要小,所以后者更合乎我们历时考察时的认识。

表1 [侵|XV]能产性的历时统计

我们认为,中古时期是“侵+X”式复合词剧增的时期,词法图式得以形成。唐宋基于已成型的图式,大量生成复合词;在元明清之后,图式的能产性降低,所形成的新复合词数量骤减。

四、词汇加工与“侵”的语素化

汉语单音词到构词语素的历时演变,是产生新形义匹配体的构式化现象,只不过由上一级构式变成了下一级构式。下文将从词汇加工与储存的角度来讨论这一问题。

词法合成词的频率影响人们加工和储存词汇的方式。词汇加工呈现出词汇竞争,词汇频率与词汇竞争高度相关。词法合成词可通过两种方式访问(access):一是直接路径,整个词被直接访问;二是分解路径,词通过其构成成分被访问。每一个输入的词同时沿两条路径加工,但最终其中一种方式战胜另一方式。Hay[21]以合成词insane为例证实了这一现象:既可以整词的方式加工insane[insein],也可将词分解成in和sane两部分。后一种情况下,词的构成成分被激活,并用于访问该词项。如果这一路径获得组成成分in和sane之间的联系,派生形式就被加强。反之,通过整词访问的路径会加强insane作为整词的地位(由于词汇化了的成分倾向于变得不透明,起码在语义和语音层如此,它们更易于通过整词路径访问)。这些过程意味着每一参与竞争的成分(insane,in,sane)表现出终止激活水平(resting activation level),这是访问频率的功能。这就是说,较之于低频率、低终止激活程度的成分,高频率成分具有高程度的终止激活,可以更快被访问。

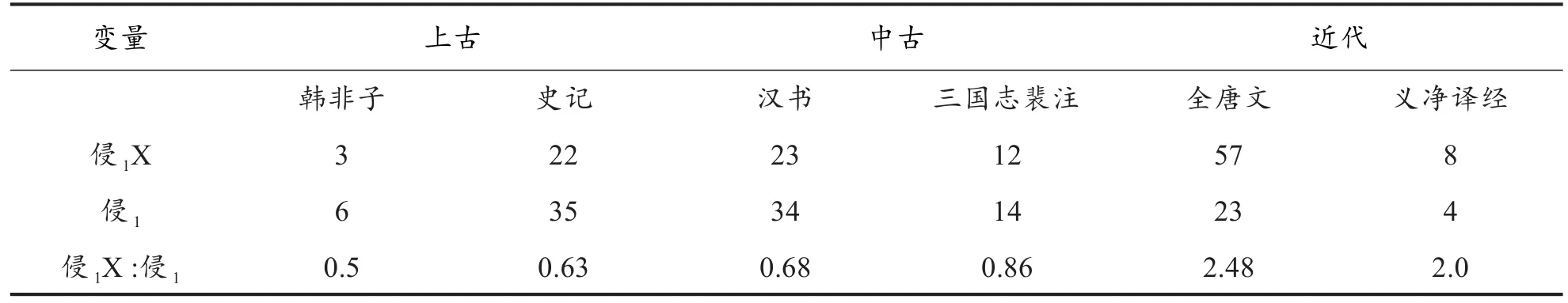

Hay[21]讨论的是派生词在词汇化中的加工过程。下文我们借鉴Trips[20]、Hay[21]和Plag[22]的研究思路,根据复合词的频率与根词(base word)的频率来确定相对频率,通过测量相对频率来考察[侵|X]式复合词词汇化时的词汇加工情况,从而揭示“侵”由单音词演变为黏着性构词成分的过程。以“侵1”为例。

表2显示,《史记》中“侵犯”一词的频率低于它的词根(3 vs.6),意味着加工时分解路径胜出。因为低相对频率的合成词具有更高的终止激活水平,这会导致分解路径占优势(每检索一次该词,就要访问词根)。分解路径导致语义的透明,这是因为每次加工该词,都要将其分解,即被分析。所以,《史记》中“侵犯”的语义透明度高,可分析性强,“侵”还是存在被识解为单音词的倾向。

表2 [侵1|X]式复合词与根词“侵”的相对频率

词汇化了的词出现频率高,并呈现整词偏好(whole word bias),即整词的构成成分不太可能被激活,所以增强语义表征的可能性也很小。表2显示,《全唐文》中“侵犯”一词比它的词根“侵”出现频次高得多(57 vs.23),这意味着加工“侵犯”一词时,整词路径胜出。语义和语音上的不透明,这通常是已发生词汇化的词的特性,是整词表征(whole word representations),“侵犯”的语义透明度降低,可分析性变弱,“侵”一般被识解为复合词的构词成分。现代汉语中,“侵1”不可单用,只能识解为复合词的构词成分,残存在复合词图式中,占据图式中的某一槽位。

上文基于构式化理论,以[侵|X]为例,讨论了汉语复合词构式的历时演变问题:一是微构式的构式化;二是子图式的构式化。通过频繁使用的同类复合词聚合可抽象出词法图式,复合词既可能据构词规则类推而成,也可能据词法图式类推构词。尤其值得注意的是,复合词的成词过程可能存在层级性,“侵”的语素化是在更高一级的词汇构式[侵|X]中发生的,与词法加工密切相关,这一点在以往的研究中很少有人提到,这也是本文所做出的新探讨。