社会网络分析视角下中国式家庭关系的测评

赵广平,姚丽芳

(闽南师范大学教育科学学院,福建 漳州 363000)

人是社会的人,家庭是社会的最小组成细胞。习近平指出,“不论时代发生多大变化,不论生活格局发生多大变化,我们都要重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。”党的十九届四中全会前所未有地把“家庭、家教、家风”问题上升到治国理政、强国兴邦的战略高度。2021年1月20日,家庭教育法(草案)正式提请十三届全国人大常委会第二十五次会议审议,意味着家庭教育正式纳入国家教育事业发展规划和法治化管理轨道。然而,与延续数千年的中华传统家文化、家教文化以及家国文化相比,我国当前有关中国式家庭的科学量化研究仍然相当薄弱甚至空白。家庭研究的科学化有利于推动我国当前的家庭、家教、家风文化建设,助益二十一世纪我国走向现代化和国际化的历史进程。

从科学研究的角度看,家庭问题的探讨首先要从“原生家庭”这一特殊教育场域开始。从个体成长的原生家庭着手,探讨人类的心理与社会问题,一直是哲学、社会学、文化人类学和社会心理学研究的核心课题。原生家庭是个体心理发生发展的首要场域,是从生物人成长为社会人的原初社会化环境。个体从婴幼儿期甚至胎儿期开始就身处原生家庭之中,有意无意地习得了影响自己一生的家庭关系[1]。因而,对原生家庭的研究要从“家庭关系”开始,这是家庭成员间最微观、最重要的一种社会关系,是人类心理和社会关系的起源与分析起点[2](P152),直接影响着个体心理的发生、发育与发展。如婴儿的睡眠模式、儿童早期逻辑、思维与语言的产生、成年期人际关系等正常心理[3],以及儿童的神经发育障碍、感觉统合障碍、情绪障碍、品行障碍以及人格障碍等异常心理,都无一不受到家庭关系特别是亲子关系的巨大影响[4]。除此之外,家庭关系还涉及到宏观社会问题的研究。社会学家常常通过分析微观家庭关系,来解释、改良和推动整个社会的良性运行问题[5]。可见,无论在个体心理层面,还是在社会宏观层面,对原生家庭关系的科学研究都有极其重要的理论和实践意义。

一、家庭关系的科学测评

家庭关系的科学研究离不开定量测评,社会学、社会心理学、家庭咨询与治疗领域的学者运用文本分析法、田野观察法、访谈法、问卷调查法、绘画测验和实验法等,对家庭关系的科学测评方法进行了广泛地探索和研究。一般而言,家庭关系定量测评至少包括三个相互关联的步骤:一是界定测评特质的操作性概念,主要解决“测什么”的问题,即把家庭关系的理论概念转化为心理测量学范畴可操作、可细化的概念;二是规定测评的方式,主要解决“怎么测”的问题,即把操作性概念转化为具体的行为条目,形成访谈提纲、问卷或测验的题目;三是确定参照常模,主要解决“测量结果意味着什么”的问题,即确定测评结果的解释系统或者参照标准[6](P436)。为了分析中国式家庭关系测评的文化独特性,我们分别从学术研究和实践应用两个方面出发,简述家庭关系测评的有关研究。

一方面,在学术类研究中,运用最为广泛的家庭关系测评工具是文字表达的自陈式问卷或量表。这类测评工具的每一步骤都经过了严格的考量,非常适用大样本调查的要求。比如,家庭环境量表、家庭亲密度与适应性量表以及家庭功能评定量表等,要求个体凭借自己的感受,主观报告家庭成员间的情感亲密度、关系融洽度、纪律性、家庭环境适应等情况,所得结果的解释依赖于个体分数与同辈群体常模分数的比较[7]。该方法来自欧美国家,虽然中文修订者会考查其信效度,但很少有人检验中国文化背景下使用的实践效度如何。与其他心理问卷或量表不同,测评家庭关系的量表受文化背景的影响极大。毕竟,欧美文化背景下的家庭、家庭关系以及个体对家庭关系的感知等方面,都与中国的情况差异悬殊,甚至存在本质差异。比如,对于父母训斥孩子的场景或者题目进行反应时,中国和欧美个体可能产生完全不同的心理感受,从而做出完全相反的答题结果。因而,采用自陈量表测得的家庭关系,在多大程度上能够有效地预测中国个体的家庭关系状况,是一个值得探讨的问题。

另一方面,在实践应用领域,更加适用的家庭关系测评工具一般都是操作性很强的反应式测评技术,如人物摆放类或绘画类测验等。这些技术首先要求个体运用一些代表家庭成员的物品,如人物玩偶、人物图片、几何形状等,再现家庭互动的典型场景。之后,咨询师根据场景中所摆放图像的大小、颜色、次序、间距、朝向以及相对位置等指标,分析和推测来访者家庭关系的基本状况[8]。最后,咨询师再根据自己所持有的个人经验和家庭关系理论对测评结果做出定性或定量的解释。其中,人们广泛使用的测验有家庭雕塑技术、家庭玩偶放置技术、家庭关系投射测验、家庭印象测验、家庭动力绘画测验和家庭系统测验等[9]。在这类测评技术的引导下,个体可以自由开放地表达自己与家庭成员互动的一般性关系模式,不但给咨询师提供了极为丰富的家庭互动内容,也在一定程度上引导了个体对其家庭关系的重新建构。因而,反应式的家庭关系测评技术既是一种个别化的测试工具,同时也是一种带有治疗功效的干预工具,极大地推动了家庭治疗领域的研究。从理论上看,因为中国社会具有浓厚的关系本位特点,中国人的认知也具有强烈的关系取向特点,更能自然而然地再现关系本身,这使得反应式的测评技术相对而言可能更适合中国式家庭关系的测评。但是,反应式的测评方式主要用于个别测试,量化程度低,结果解释非常复杂,而且受咨询师个人的价值观影响很大,结果解释的主观色彩浓重,很难用于大样本的抽样调查研究,这极大地限制了它在量化实证研究领域的使用。

总之,以往学者对家庭关系的测评多有涉及,无论是学术研究领域,还是家庭咨询与治疗的实践应用领域,都发展了很多适合自身需要的家庭关系测评工具。每种工具在某一限定的领域中都有其独特的价值,极大地推动了各自领域的理论和实践工作。但是,由于家庭研究的多学科、多领域参与特点,每个学科对家庭关系的理解都不尽相同,这导致家庭关系的概念内涵不一致,测评逻辑不同,测评方式和测评结果的解释体系也派别林立。具体到中国式家庭关系的测评:在这样一个有着悠久家文化背景的人口大国之中,尚未有讨论过中国式家庭关系测评的独特性问题。比如,中国式家庭关系测评的特质是什么?中国式家庭关系的好坏如何评价呢?是与其他同辈群体常模进行比较,还是与自己心中的理想标准进行比较才更合理呢?这些问题需要我们遵循统一的理论逻辑体系进行一一辨析。

二、中国式家庭关系测评的特点

中国式家庭关系的定量测评有三个关键问题:测评特质的操作性概念、测评方式和测评参照常模等。其中,特质及其操作性概念问题是测评的起点,常模问题是测评的终点,这两点涉及中华文化特性。而测评方式涉及测评的操作程序和指标量化等,这必须依赖社会网络分析的理论与技术。

中华文化的家庭伦理本位是中国式家庭关系测评无法回避的事实。中国人非常重视家庭,尤其重视家庭伦理。“伦理”即关系,“家庭伦理”即家庭成员间的关系准则。中国传统文化以“始于家庭,而不止于家庭”的推演方式,构建了区别于欧美的家庭伦理本位社会[10](P22-25),极为广泛而深刻地塑造了每一个中国人的家庭、家族、宗族及祖籍心理,这是研究中国人社会心理不可回避的逻辑起点。以往学者虽非常重视中国式家庭伦理本位的研究,但大多围绕伦理关系的内容(如忠孝、中庸)和结构特征(阴阳、五行)进行定性分析(文献)[11]。系统的定量研究很少,也未与家庭关系的测评问题关联。

世界上万事万物都有着千丝万缕的联系,共同组成复杂多样、动态变化的有机关系网络。在这个意义上,家庭和社会都可以被看作人与人通过各种形式的交往构成的社会关系网络[12](P26-52)。根据现代社会网络分析理论的观点,一个完整的家庭或社会关系网络可以被分解描述为节点(如爸爸、妈妈、孩子)、节点属性(如性别、年龄、角色)、节点间关系的内容属性(如婚姻关系、抚养关系、支配关系)、节点间关系的结构属性(如强度、亲密度、完整性、平衡性、传递性)以及关系网络的整体特征属性(如网络规模、密度等指标)等[13],这为我们分析和量化测评家庭成员间关系网络提供了一个极有价值的视角。

(一)测评特质的操作性概念:家庭人际关系图式

中国式家庭关系测评的第一个特点是:测评的特质不是家庭人际关系的近期状态,而是常年累月家庭人际互动关系形成的稳定模式或者图式。而家庭人际关系模式与中国人对家庭依附的长期性有很大关联,也与中华文化背景下家庭关系对社会场域的广泛渗透性特点有关。因而,家庭关系测评特质的操作性概念可以界定为:个体对原生家庭中人际关系稳定模式或图式的社会关系知觉。

此概念的内涵主要包括三个方面:一是家庭人际关系图式是一种长期稳定的模式,即家庭关系测评的是长期稳定模式,而非近期状态,符合心理测量关于测评特质必须稳定的要求。二是家庭人际关系图式隶属于社会关系图式范畴,即家庭关系测评的特质是个体经过家庭成员间现实社会互动,而在头脑中储存的家庭人际关系图式[14]。柏拉图、康德、巴特利特和皮亚杰等认为,由于认知资源有限和高效认知的需要,记忆系统常常将复杂的经验知识进行最一般、最概括的特征描绘,并按照某种规则简化表征为抽象而稳定的结构形式,即图式[15]。在现实生活中,家庭成员长年累月地高频互动,最终把那些具有生存意义以及反复出现的关系模式保存下来,形成相对稳定的固化互动模式,并以图式形式储存在头脑中,这是一种在现实生活基础上构建的家庭关系图式[16](P13-15)。三是家庭人际关系图式隶属于社会关系知觉范畴,即家庭关系测评的特质不是个体所处的客观关系情景,而是个体对原生家庭关系的主观感知。

(二)特质的测评方式:社会网络分析视角

中国式家庭关系测评的第二个特点是:家庭关系测评的重点并不针对关系的具体内容,而是针对脱离具体内容的关系结构特征。在中华文化关系取向和整体认知取向的影响下,中国个体对家庭关系的认知更倾向于整体结构认知的特点,而非具体的关系内容反映,本质上隶属于社会结构认知范畴[17]。其理论基础有格式塔心理的整体结构观、勒温的场理论和结构家庭理论等,且一致认为决定人们行为的认知因素是个体对现实社会情景的主观结构知觉,而非孤立的个别属性知觉[18](P63-74)。社会关系图式就是个体间稳定的社会关系信息联结而成的结构图式,如平衡图式、传递图式、因果图式等[19],它们像一种脱离具体内容的导航程序或者导航地图,对人们的场景理解、关系推理和社会认知等信息加工过程都有着重要的引导作用。

就图式结构的测评而言,家庭关系的传统测评方法各有优缺。自我陈述式问卷很少涉及图式的结构成分,但积累了大量家庭互动情景。反应式测验技术虽然考察了图式的结构成分,但结果计分粗略且不完整。而在社会网络分析法中,最常用的是自由提名法,其要求个体从一系列情景问题中回忆与自己有某种关系的他人来测评人际关系网络,这很适合家庭关系图式的结构化测评。但其结果解释仅仅进行定性分析,没有搜集到关系的强度、密度等定量信息。此外还有线索回忆的“花名册”法,其要求个体根据事先编好的成员花名册回答情景问题条目,如“你会向谁寻求帮助或建议”,来测评个体的人际关系网络等[20]。该技术操作简单,可以提供家庭关系图式的全部结构特征,但大部分又都是有关朋友关系网络测评的条目,涉及家庭关系的条目不多。最后是通过观察法、档案记录法和实验法等获取社会网络数据的方法,其资料分析需要个别化处理,不适合大样本的抽样调查。由此推断,如果我们把自我陈述问卷中的家庭典型情景抽取出来,作为社会网络分析“花名册”法的问题条目,再结合反应式测评技术,运用社会网络分析技术的算法,对各个测评指标进行量化与数据处理,不失为家庭关系测评的一种可行的方法。

(三)参照常模:家庭角色关系的文化图式

中国式家庭关系测评的第三个特点是:测评结果的参照实际上依赖于基于家庭伦理本位的中华文化常模,而非同辈群体的家庭微环境。因为家庭关系除了现实的家庭人际关系之外,还包括一种先于个体存在的社会规定性关系,即家庭角色关系,体现了社会对其成员的基本期望。即在个体成人之前,任何社会都会对其家庭成员间的地位、权利和义务等有一整套成文的、不成文的、约定俗成的规定。这些规定几乎涵盖了文化心理的各个层面,如日常互动方式、语言符号、习俗习惯、道德伦理甚至法律法规等[21]。

中国传统文化特别重视家庭角色关系的社会规定性,其首先通过约定俗成甚至明文规定家庭核心成员间的地位、权利和义务关系,建构了中国式家庭伦理关系的理想图式。比如父子关系、夫妇关系、兄弟关系的“孝、悌、忍”准则。再以“始于家庭,而不止于家庭”的推演方式[22],把该图式一方面横向类推至师徒、父母官、君臣民以及唐僧悟空妖怪等现实或虚拟的社会关系领域,形成家庭伦理本位的社会。另一方面,把该图式纵向概括至日常叙事(如“石头—剪刀—布”)、社会伦理(如“家—国—天下”)、哲学伦理(如“天—地—人”)等抽象形式层面,形成天下一家、世界大同、天人合一的家文化理念。在漫长的历史发展进程中,中国传统文化始终无时无刻地影响着每一个中国人家庭关系的主观建构、态度认知和理想期望。个体在评价自己的原生家庭人际关系图式时,常常自然而然地以自己心中内化了的理想文化图式作为比较标准。这表明,在一个家文化特征浓厚的社会中,人们对家庭关系的评价很可能基于文化常模,而非同辈群体常模。

由上可知,家庭人际关系图式依赖于家庭成员在现实的日常生活中长年累月、频率密集、内容丰富、自然而然地社会互动,而家庭角色关系图式则更多体现了理想社会的文化期望。两者既有可能重叠或者一致,也有可能偏离,这取决于家庭成员对文化期望的内化程度。比如在一定的社会历史条件下,特定文化对家庭中性别间和父子间角色关系的期望是“男尊女卑”“父慈子孝”,但现实情况并非完全如此。因而,家庭人际关系图式与家庭角色关系图式的一致性或者偏离性程度可以作为个体评价原生家庭人际关系图式满意与否的衡量标准。

三、中国式家庭关系测评的原则

根据中华文化背景下家庭关系认知的独特性,中国式家庭关系测评的要素、指标和指标量化等至少需要遵循的三个基本原则,分述如下。

(一)测评要素需要紧扣家族“父系—母系—子系”三角关系

中国式家庭关系图式的测评必须紧扣“父—母—子”三角关系,并且推延至父系(叔叔、姑姑)、母系(舅舅、姨姨)、子系(堂兄妹、表兄妹)群体。毕竟,中国式家庭在人们认知的意义上更多表现为一种家族的存在。该三角关系是儒家经典《中庸》阐述古代庶人日常伦理体系时的基本单位,是中国式家庭关系图式的基本组成要素,也是社会网络进行结构分析的逻辑起点[13]。社会关系中的三角关系最早由Simmel正式提出,认为这是最简单、最重要的微观社会结构[2]。Heider的结构平衡理论、Bowen的代际模型理论以及费孝通的家庭几何三角思想都是建立在三角关系基础上来探究人际关系问题的。多个学科的研究表明,“父—母—子”三角关系是家庭关系图式测评的逻辑起点和基本单元,据此可能揭示整个家庭人际关系图式的结构特征。

(二)测评指标需要紧扣家族“父系—母系—子系”三角关系的结构平衡

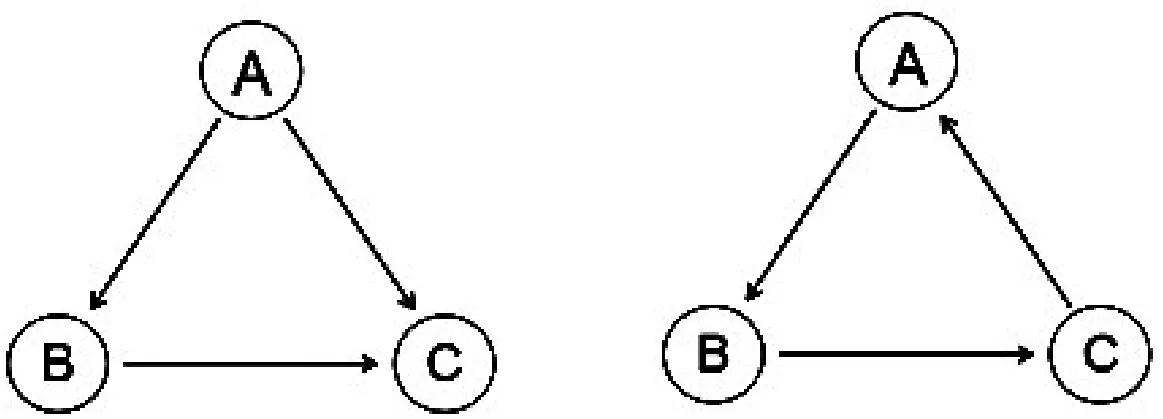

中国式家庭关系的测评必须考虑中华文化的结构平衡偏好。Heider最早提出平衡理论,认为人们有一种趋向人际平衡的倾向,否则会产生不适情绪[23](P38-45)。Cartwright和Harary在此基础上提出传递平衡,认为人们倾向于一种A→B、B→C和A→C线性传递平衡(见图1左)[24]。大量研究发现,人们对社会关系的编码、表征和推断,主要依赖社会图式的两大结构平衡:对称平衡和传递平衡。而文化背景、社会发展水平以及抚育方式等都影响人们的结构平衡偏好,比如在中华传统文化中,人们更加偏好和推崇C→A路径形成的环性传递结构(见图1右),它体现了中华文化相互制约的阴阳思想,比如“唐僧管悟空、悟空打妖怪、妖怪吃唐僧”等环性社会关系结构,不乏其例[25]。因而,中国式家庭关系的测评指标必须紧扣家庭关系图式的结构平衡问题,唯有如此才能反映中国式家庭关系的文化特性。

图1 线性序列图式(左)和环性序列图式(右)

(三)测评指标的量化需要紧扣社会网络分析法的结构平衡算法

在社会网络分析视角下,就对称无向关系而言,其结构平衡的表示方法有两种:

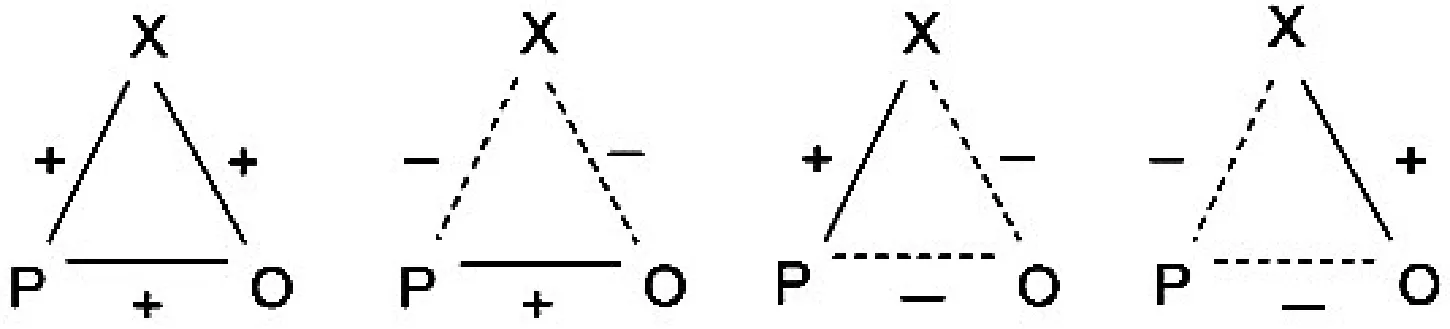

一是使用结构图的方式,图2显示了四种基本的结构平衡图。个体P、个体X与个体O三者之间的连线表示他们之间存在一种对称的情感或者态度关系,两者间的“+”表示双方的关系是互相喜欢或同意,“-”号表示双方的关系是互相不喜欢或不同意。每一个体都和其他两个个体同时存在关联,三种关系相互约束形成一个整体的结构,整个结构的平衡性通过人们心理上的平衡感和结构平衡偏好,决定着个体间的关系是否需要重新调整。

图2 结构平衡性

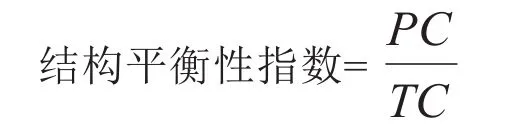

二是使用结构数学或者图论算法对结构图的平衡程度进行量化,双向对称关系的结构平衡度算法目前公认为:

其中,PC表示结构图中正性态度的个数,TC表示总态度的个数。结构平衡性指数等于正性态度的个数占总态度个数的百分比,值越大,结构越平衡,取值范围为[0,1][26]。据此可知,在图2所示的四种结构图中,第一种结构图的平衡度等于1,达到最大值,要远高于其他三种结构图的平衡度(均等于1/3)。从平衡度的角度看,后三种结构图结构平衡度相等无差。但如果我们具体到家庭关系的结构测评中,由于P、X、O分别代表父、母、子等不同的社会角色,因而后三种结构图并非完全相同。这表明,作为结构平衡的两种表示方法,结构图法和结构算法并不相互排斥,二者必须结合起来才能反映社会关系的全部意义。这种结构平衡的结构图和算法由于并不涉及关系的方向问题,适合中国式家庭中情感和态度关系的结构平衡量化。

但是,当人际关系涉及“支配”“权力”“顺从”“尊卑”以及“相生相克”等单向关系时,其结构平衡的表示方法必须使用图1所示的结构图,其平衡算法则采用社会关系矩阵的幂,来量化结构的传递平衡性。即当x[2]ij≥1时,则家庭成员i、j、k的关系具有结构传递性。这里对该算法的基本原理不再展开阐述。需要说明的是,上述所说的结构传递性算法实际上指的是线性传递结构的平衡。线性传递是自然认知中形式逻辑支配下的平衡,而社会认知中的结构平衡主要依赖于主观心理逻辑,常常表现出非线性传递平衡,如中华文化背景下的环性传递结构平衡等。因而,在中国式家庭关系的测评中,我们只能借鉴单向关系的结构平衡算法,构建符合中国式人际关系平衡的量化方法,而不能完全照搬。毕竟,人际关系网络的结构平衡具有很大的文化偏好。

综上所述,家庭是人生的第一所学校,家长是孩子的第一任老师,家长与孩子之间的所有社会互动都无疑具有教育作用,几乎基础性地影响着孩子一生的行为习惯、思想品德、价值观以及人格形成等。而由于中华文化传统对家庭、家教和家风的极大强调,这种影响变得更加深刻和独特。在中国人心目中,家庭概念的范畴可能由核心家庭不同程度地扩展到了家族,家庭关系的概念范畴可能由亲子关系扩展到了亲属关系,对家庭关系的测评可能不仅要关注关系的内容属性,还要关注关系的整体结构特征,后者可能更加重要,这些特点都是我们研究中国式家庭关系时必须考虑的问题。